Le Grand Débat à la lumière de l’IA : quelques avancées, de nombreuses limites

L’ambition de sortir de la crise des Gilets Jaunes par le haut en donnant largement la parole aux Français a donné naissance à l’initiative inédite du Grand Débat National. Mais après une belle collecte, le traitement de ces prises de parole est resté en souffrance. Diverses interprétations promettent aujourd’hui de lever le voile, voire de briser le secret, sur le contenu des contributions citoyennes. L’usage de l’IA générative offre de nouvelles possibilités de traiter un grand volume de données comme celui du GDN, du moins dans sa partie numérique. Pourtant, une grande prudence s’impose pour tirer des conclusions d’un traitement méthodique de ces données.

Lancé en réponse à la crise des Gilets Jaunes, le Grand Débat national (GDN) a permis de collecter près de deux millions de contributions citoyennes en ligne. Pourtant, la traduction politique de cette prise de parole à grande échelle est restée limitée et décevante. En l’absence de reprise institutionnelle, cette expérience est restée pour certains un « trésor caché » tandis que la tentation s’est manifestée, pour d’autres, de faire dire ce qu’ils veulent à cette enquête grandeur nature. La présente étude, conduite à l’aide d’intelligence artificielle générative, met en lumière les nombreuses limites méthodologiques de toute tentative de décryptage en raison des biais de sélection des contributeurs numériques (impossible de prendre en compte les contributions manuscrites et orales) et de l’absence de données sociodémographiques précises. L’outil IA, bien que prometteur pour structurer et explorer de vastes corpus, ne compense pas les contraintes imposées dès la conception du dispositif.

L’analyse territoriale des contributions révèle une nette surreprésentation des grands centres urbains et des zones les plus favorisées, tandis que les territoires les plus pauvres, y compris certaines communes rurales et des quartiers populaires de grandes villes comme Marseille ou la Seine-Saint-Denis, sont très peu présents. Le lien supposé entre participants au grand débat national et la « France périphérique » du mouvement des Gilets Jaunes apparaît donc fragile. Les zones rurales sont inégalement représentées et témoignent d’un faible investissement dans le débat. Plus largement, une forte corrélation positive est observée entre le niveau de richesse et la participation au GDN.

L’analyse qualitative conduite par IA sur un échantillon représentatif met en évidence une expression qui se veut majoritairement constructive, y compris sur des sujets sensibles comme la fiscalité. Sur les enjeux démocratiques, les propositions récurrentes portent sur la réforme des institutions (proportionnelle, RIC, vote blanc, etc.), tandis que les contributions écologiques valorisent des mesures concrètes (isolation, mobilités douces). En matière fiscale, la critique est plus virulente, dénonçant un système perçu comme injuste. Toutefois, les propositions restent relativement classiques. L’étude montre aussi des dominantes d’expression selon les profils socio-politiques. En reprenant la typologie établie par Destin commun pour ses enquêtes, on relève que les « militants désabusés » s’expriment en priorité sur les enjeux démocratiques, les « stabilisateurs » sur l’écologie, les « laissés-pour-compte » et les « identitaires » sur la fiscalité et l’organisation des services publics.

Enfin, des variations notables apparaissent selon les territoires : une parole plus radicale et virulente à Marseille, une écologie du quotidien dans la Marne, des préoccupations d’ordre et d’exclusion dans les campagnes de l’Hérault. L’ensemble met en lumière les limites d’une approche participative trop normée, où les modalités de consultation orientent fortement les réponses. L’étude plaide pour une écoute plus fine, ouverte et inclusive de la parole citoyenne : en démocratie, il ne suffit pas de demander l’avis des citoyens — encore faut-il leur laisser la liberté de choisir les questions.

Introduction

Lancé en 2019 dans un contexte de tensions sociales majeures, le Grand Débat national (GDN) a constitué une expérience inédite de démocratie participative à l’échelle d’un pays. En recueillant plusieurs millions de contributions citoyennes, l’ambition était de prendre le pouls de la société française, de restaurer le lien entre gouvernants et gouvernés et d’éclairer l’action publique à partir de la parole des citoyens.

Mais comment transformer un tel volume d’informations brutes en connaissances exploitables ? Quelle méthodologie adopter pour faire émerger du sens sans trahir la complexité du matériau ? Six ans après sa tenue, le GDN est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Qu’il s’agisse de contributions manuscrites déposées en mairie ou de contributions numériques archivées sur la plateforme nationale (https://granddebat.fr), ses « cahiers de doléances » n’ont été que très partiellement explorés, nourrissant l’idée d’une dissimulation volontaire ou d’un oubli consenti.

Les obstacles techniques à l’exploitation de ces archives sont, on le sait, nombreux et difficiles à surmonter. Différentes méthodes ont été expérimentées, avec des succès jusqu’ici inégaux ou très partiels. Un nouvel outil s’est cependant invité dans la discussion ces derniers mois : l’intelligence artificielle (IA), en particulier l’IA générative.

Quel rôle peut-elle jouer dans cette entreprise d’interprétation et de mise en récit du pluralisme démocratique ? C’est l’exercice auquel se sont essayés ici des étudiants de la Web School Factory, encadrés par des experts de l’Innovation Factory et de Terra Nova. Ils ont mené une double analyse — quantitative et qualitative — des contributions en ligne, en croisant approche statistique, enrichissements territoriaux et IA générative. Cet article propose une restitution de ce travail, entre promesses méthodologiques et limites structurelles, entre puissance des outils et fragilité des matériaux.

1. Quelques limites méthodologiques

Nous ne sommes pas les premiers à soumettre ces contributions numériques à l’examen de l’IA. La Fondation Jean Jaurès a récemment publié les résultats d’une investigation voisine sur le même corpus en utilisant une IA spécifique et non supervisée[1]. Prometteuses sur le papier, ces méthodes présentent toutefois de fortes limites qui ont été jusqu’ici insuffisamment exposées aux lecteurs.

La première de ces limites tient au biais de sélection inhérent à l’usage des outils numériques : l’IA permet d’investiguer les contenus numériques du GDN mais pas les contributions manuscrites déposées en mairie, encore moins les contributions orales dans le cadre de débats qui n’ont pas tous été enregistrés (il existe toutefois des comptes-rendus de certaines réunions locales). Or rien ne prouve que les conclusions tirées de l’analyse des documents numériques reflètent le contenu des contributions manuscrites en mairie. Il est même probable que le recours aux outils numériques crée un biais de sélection favorisant l’expression des publics qui manient le plus aisément l’expression écrite et les outils numériques. De sorte qu’il est particulièrement hasardeux de monter en généralité comme on l’a entendu récemment avec des formules du type « les Français pensent que… ».

D’autant que – et c’est la deuxième forte limite – le corpus considéré témoigne d’un manque manifeste de représentativité territoriale. Le code postal étant à peu près tout ce que l’on sait des contributeurs en ligne, il est possible d’en dresser une géographie assez précise. Et cette géographie met en exergue à la fois des zones blanches et des zones de très forte participation : comme on va le voir dans la section suivante, les territoires urbains les plus denses ont beaucoup participé et les territoires les plus pauvres se sont quasiment abstenus. A certains égards, le Grand Débat numérique donne souvent la parole à une France qui a déjà l’habitude de la prendre !

La troisième limite tient à l’IA elle-même. Ces expériences sont pionnières et, à ce titre, forcément perfectibles. Il faut donc être très prudent quant à la robustesse des résultats obtenus. Par exemple, l’IA générative étant fondée sur un fonctionnement statistique et probabiliste, le même prompt appliqué au même jeu de données peut produire des résultats un peu différents d’une itération à l’autre (par exemple, faire apparaître ou disparaître un thème mineur, mettre l’accent sur une tonalité particulière d’expression, etc.). Ces variations, bien que subtiles, peuvent compromettre les conclusions de l’analyse si elles ne sont pas maîtrisées. Pour cette raison, les analyses qualitatives des contributions qui sont présentées ci-après ont été réalisées trois fois, avec des instructions similaires mais lancées indépendamment les unes des autres (on trouvera le détail de la méthodologie en annexe). À chaque itération, l’IA produisait une répartition thématique des contributions, identifiait les principales demandes par thème, proposait une analyse des postures exprimées et associait à chacune d’elles des verbatims illustratifs. La répétition de l’analyse en trois occurrences indépendantes a permis de lisser les biais aléatoires liés au fonctionnement de l’IA et d’identifier les récurrences les plus fortes.

Autre limite liée au fonctionnement de l’IA, il peut être périlleux de lui laisser l’initiative d’une typologie des postures/attitudes en présence. C’est pourquoi nous avons choisi de lui imposer une grille d’analyse de la société française que nous jugeons pertinente et équilibrée : celle de Destin commun qui a identifié au sein de la population française six familles de sensibilité. Les premiers tests ont abouti à des résultats qui ne présentaient aucune déformation majeure ou particulièrement incongrue (grandes catégories orphelines, par exemple). Toutefois, cette méthode consiste à donner à l’IA les moyens de reconnaître ce qu’on cherche. Du même coup, on risque de ne pas trouver ce qu’on ne cherche pas !

Les six familles de Destin commun

On pourra retrouver le détail de la segmentation ici. En voici les grandes lignes, inspirées de la présentation qu’en fait Destin Commun sur son site.

Les Militants Désabusés (12%)

Leur vision du monde est structurée par leurs convictions politiques de gauche. Ils tendent à lire le monde comme un rapport de forces entre dominants et dominés. C’est le groupe qui compte le plus de diplômés du supérieur. Leur niveau de revenu est médian, leur situation économique parfois précaire. Ils sont particulièrement sensibles aux enjeux de justice sociale et d’égalité femmes/hommes. Leurs efforts individuels se concentrent sur le changement climatique qui a rejoint la lutte contre les inégalités en tête de leurs préoccupations. Ils soutiennent majoritairement l’accueil des migrants et les droits des minorités. Seul leur rapport à l’Islam fait l’objet d’un conflit de valeurs. Ils sont à la fois pessimistes pour l’avenir de la société et nombreux à se dire découragés et déprimés.

Les Stabilisateurs (19%)

Les Stabilisateurs se distinguent par leur engagement. Attachés à l’endroit où ils habitent, à leurs voisins et à leurs relations, ils s’investissent volontiers dans la société. Plutôt aisés, bien représentés dans les zones rurales et les petites villes, ils sont un peu plus âgés que la moyenne. Se sachant dans une position confortable, ils éprouvent de la sympathie pour les précaires, les migrants ou les minorités. Attachés à la solidarité, ils présentent des opinions ambivalentes sur les questions culturelles. Ils ne prônent pas la fermeture des frontières, mais ne considèrent pas pour autant qu’il soit possible d’accueillir tout le monde. Enclins à la modération et au compromis, ils se disent volontiers inquiets de l’état de la France. Ils déplorent la tournure du débat public, qu’ils jugent de plus en plus tendu.

Les Libéraux Optimistes (11%)

Les Libéraux optimistes veulent avoir la maîtrise de leur destin. A leurs yeux, la vie est un parcours, que l’on façonne par ses choix. Dans un monde incertain, on doit compter sur des valeurs solides et une culture de l’effort pour se frayer un chemin. Optimistes, ils sont les seuls à penser que le pays va dans la bonne direction. Ils ont confiance dans les institutions comme cadre permettant à chacun de développer ses propres capacités sans entraver son autonomie. Ils prennent parti pour une économie et une société ouverte, en soutenant des politiques de compétitivité et de protection des minorités. Les Libéraux optimistes sont plus jeunes, plus masculins et plus urbains. Ils comptent deux fois plus de personnes issues de l’immigration que la moyenne des groupes.

Les Attentistes (15%)

Les Attentistes sont détachés des enjeux collectifs et portés à la modération : dans les débats, ils optent pour des positions médianes. Ils s’intéressent peu à la politique, n’ont pas d’activité associative ou partisane. Ils préfèrent une vie discrète à une vie sociale de proximité. Ils sont plus enclins que la moyenne à penser que c’est chacun pour soi. Leurs préoccupations sont plutôt personnelles : parmi elles, l’accès au marché du travail, la santé et le logement. Davantage que les autres, ils s’inquiètent du racisme et des discriminations. Les Attentistes cherchent à se protéger d’un monde qu’ils jugent trop pesant et injuste. Pour autant, leur repli n’est pas irréversible.

Les Laissés Pour Compte (22%)

Pour eux, l’horizon est bouché : ils jugent que l’avenir du pays est sombre, tout comme celui de leurs enfants, et que le monde est toujours plus dangereux. Ils ont le sentiment de devoir affronter seuls cet environnement hostile. Ils s’estiment trahis par les pouvoirs publics. Ils attendent immensément du politique, tout en lui refusant leur confiance. Ils sont les plus nombreux à considérer que le clivage gauche-droite est dépassé. Ils sont moins enclins à faire confiance aux autres. Ils ont peu d’attaches locales et moins de relations de voisinage que les autres. Ils ont un sentiment de solitude un peu plus élevé que la moyenne. Leur colère se mue en ressentiment vis-à-vis des « autres ». Chaque groupe est perçu comme privilégié, qu’il s’agisse des migrants, des « assistés » ou des musulmans. Chaque groupe est suspecté de ne pas les reconnaître à leur juste valeur et de les mépriser pour ce qu’ils sont. Les Laissés pour compte sont le segment le moins diplômé. Ils sont plus présents en zone rurale et dans les villes moyennes. En tête de toutes leurs priorités se trouve le pouvoir d’achat.

Les Identitaires (21%)

Comme les Militants désabusés, ils ont une vision du monde structurée par leurs convictions politiques. Ils conçoivent la nation comme un tout, où chacun a une place à occuper et une responsabilité à assumer. On appartient à la communauté parce qu’on est Français, ce qui donne accès à des droits et à des devoirs. Mais cet équilibre est fragile et peut à tout moment se déliter. Il est aujourd’hui menacé de l’extérieur par l’immigration, l’insécurité et la menace terroriste. Et de l’intérieur par ceux qui ne jouent pas le jeu (bénéficiaires des minimas sociaux ou élites). La valeur cardinale des Identitaires est l’autorité : selon eux, la France a besoin d’un vrai chef. Ils savent avec qui ils partagent cette vision du monde et avec qui ils ne la partagent pas : leurs adversaires sont à la fois politiques (gauche et partisans d’En Marche) et identitaires (migrants, musulmans). Ils sont plus âgés et moins diplômés que les Français, plutôt présents en zone rurale et dans les petites villes.

A ces limites s’ajoute une inquiétude qui mérite d’être formulée même si elle contrarie les représentations convenues sur le GDN et notamment cette idée selon laquelle il y aurait là un trésor caché dont la révélation serait nécessairement riche d’enseignements capitaux pour notre vie démocratique[2]. A vrai dire, plus le temps passe, plus cette perspective perd de sa force : quelle valeur accorderait-on à une enquête réalisée il y a six ans sur des sujets comme l’écologie, la fiscalité ou la démocratie ? De nombreux événements se sont produits depuis qui ont probablement affecté l’opinion et les préférences des participants. Le temps passant, ce corpus va peu à peu revêtir un intérêt plus historiographique que politique.

Autre limite majeure : le design même du formulaire de contribution en ligne, structuré par thématiques (écologie, démocratie, fiscalité, organisation de l’État) et proposant des questions, a fortement canalisé les réponses. Contrairement aux cahiers déposés en mairie, ici, peu d’espace était laissé aux digressions, aux réponses transversales ou aux interpellations hors cadre. Dans l’ensemble, les citoyens ont répondu à ce qu’on leur a demandé. Résultat : peu de signaux faibles ou de surgissements inattendus. L’analyse des contenus révèle une parole citoyenne finalement assez cadrée, souvent constructive, mais plus rarement surprenante. Au total, la promesse d’une parole populaire inattendue et innovante se heurte ici à la réalité d’un dispositif normatif.

2. Géographie du GDN

On sait très peu de choses concernant les contributeurs numériques au GDN. On ne connaît ni leur âge, ni leur sexe, ni leur CSP, ni leur niveau de diplôme. La seule chose que nous sachions à leur sujet, c’est leur localisation en 2019 au moment du GDN. Une indication bien maigre pour pouvoir répondre à la question « qui parle ? » : des actifs ? des retraités ? des diplômés ? des jeunes ? des pauvres ? Nul ne peut le dire.

Sans surestimer le poids des ancrages territoriaux dans la construction des identités sociales, cette donnée permet toutefois de dessiner une géographie du GDN. C’est l’objet de cette première partie : elle décrit la distribution dans l’espace des contributions numériques au GDN. De premiers éléments dans ce sens avaient été livrés dans les synthèses publiques du GDN mais les résultats demeuraient très sommaires. Pour aller plus loin, nous utilisons ici les sept catégories de densité de l’Insee ainsi que les unités administratives habituelles (départements, régions, etc.).

Chaque contributeur étant associé à un code postal et chaque code postal à une catégorie de densité, il est possible de dire si les contributeurs au GDN étaient plutôt des urbains ou plutôt des ruraux, plutôt issus des centres très denses ou plutôt des périphéries et, bien sûr, de les répartir dans des ensembles régionaux plus macro. Il est également possible de rassembler les contributions par circonscription électorale ou tout autre sous-ensemble géographique jugé pertinent.

Cette méthode permet de comparer la distribution dans l’espace des contributions avec celle de la population française, et ainsi de juger de leur représentativité au regard des critères territoriaux.

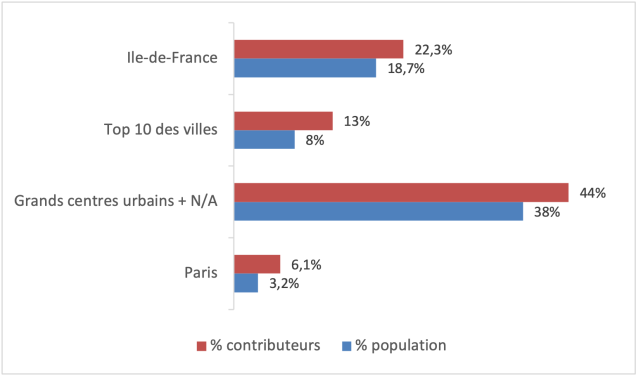

Les grands centres urbains surreprésentés

L’analyse révèle que les contributeurs au GDN sont d’abord des urbains issus des centres très denses. Si on se concentre sur la catégorie de plus forte densité de l’Insee (les « grands centres urbains », y compris les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille), on constate que 44% des contributions viennent de ces territoires alors que ceux-ci n’abritent « que » 38% de la population nationale, soit un écart de 6 points de pourcentage.

Cet écart s’explique notamment par une nette surreprésentation des cœurs d’agglomération : avec 2,1 millions d’habitants (3,2% de la population métropolitaine nationale), les vingt arrondissements de la capitale abritent 6,1% du total des contributions. Si l’on y ajoute les contributions des arrondissements lyonnais et marseillais, ces trois villes totalisent 2,6 fois plus de contributions que toutes les petites villes françaises réunies.

Le top 10 des villes françaises (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux, Lille) abrite ainsi 13% des contributions pour 8% de la population (+5 pts). La domination de l’Ile-de-France, vaste agglomération de 12,3 millions d’habitants en 2020, traduit le même phénomène : 22,3% des contributions (plus de 1/5) contre 18,7% de la population métropolitaine.

Un rapide focus sur Paris fait même ressortir que les arrondissements populaires sont les plus sous-représentés (18e, 19e et 20e arrondissements en particulier) alors que certains des arrondissements les plus riches de la capitale sont au contraire nettement surreprésentés (7e, 8e, 6e, 1er, 17e…). Six arrondissements, situés pour l’essentiel dans le sud et l’ouest de la capitale (12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e) recueillent à eux seuls plus de la moitié des contributions…

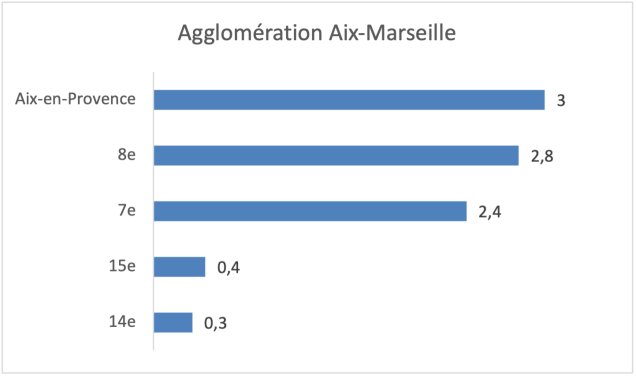

Le tableau n’est pas très différent à Marseille où les contrastes sociaux sont toutefois nettement plus prononcés d’un arrondissement et d’un quartier à l’autre. Les arrondissements les plus riches (notamment le 7e et 8e arrondissements) sont ceux qui ont le taux de participation – nombre de contribution s rapportées à la population – le plus élevé : 2,8% pour le 8e et 2,4% dans le 7e ; dans la ville d’Aix-en-Provence, zone la plus riche de l’agglomération, le taux de participation atteint même 3%. Inversement, dans les arrondissements les plus pauvres (15e, 14e…) le taux de participation tombe à 0,4% voire 0,3%.

Autrement dit, même dans le sein des centres-villes les plus denses, ce sont les quartiers les plus embourgeoisés qui ont le plus pris la parole dans le cadre du GDN, et les plus pauvres qui ont le moins participé.

Les périphéries correctement représentées

L’ensemble composé par les centres urbains intermédiaires, les petites villes et les ceintures urbaines abrite 21% des contributions pour 21% de la population nationale. A l’intérieur de cet ensemble, les ceintures urbaines sont légèrement surreprésentées (+1pt) et les centres urbains intermédiaires légèrement sous-représentés (-0.7 pt) mais ces écarts restent peu significatifs.

Il faut noter que la grille de lecture retenue intègre aux centres urbains très denses une large partie des couronnes des grandes villes. Pour le comprendre, il faut se représenter par exemple que, du fait de sa grande densité de population, tout le département de la Seine-Saint-Denis est classé dans la catégorie des « grands centres urbains ».

Les territoires compris sous les appellations de centres urbains intermédiaires, petites villes et ceintures urbaines composent donc, le plus souvent, ce que l’on pourrait appeler les « grandes périphéries » : un monde de petites villes et de communes le plus souvent de deuxième couronne.

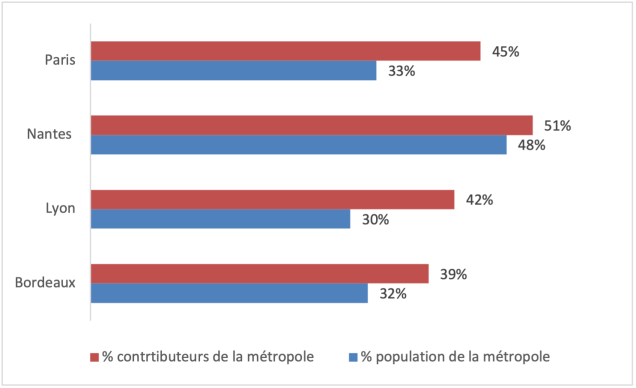

Pour se faire une idée des périphéries « proches » ou de première couronne, c’est dans l’ensemble des grands centres urbains qu’il faut pousser l’analyse. Par exemple, la métropole bordelaise compte au total 730 700 habitants. Bordeaux intra muros abrite 32% de cette population mais 39% des contributions de la métropole (+7 pts). On retrouve là la surreprésentation des centres-villes. Toutefois les autres communes de la métropole ne sont pas pour autant restées en marge de GDN : le taux de participation y a atteint 2.2%, soit un niveau nettement plus soutenu que dans les quartiers pauvres de Marseille, par exemple.

Avec des intensités variables, on observe le même phénomène pour la ville-centre de la métropole lyonnaise (42% des contributions pour 30% de la population, +12 pts) ou de la métropole nantaise (51% et 48%, +3 pts). Mais là encore, les autres communes de ces deux métropoles gardent un taux de participation relativement soutenu (proche de 2% dans les deux cas). Le même exercice peut être répété sur l’ensemble des métropoles françaises qui abritent au total près de 21 millions d’habitants, soit près d’un tiers de la population métropolitaine. Il conduit peu ou prou au même constat : surreprésentation de la ville-centre mais participation relativement soutenue des autres communes de la métropole.

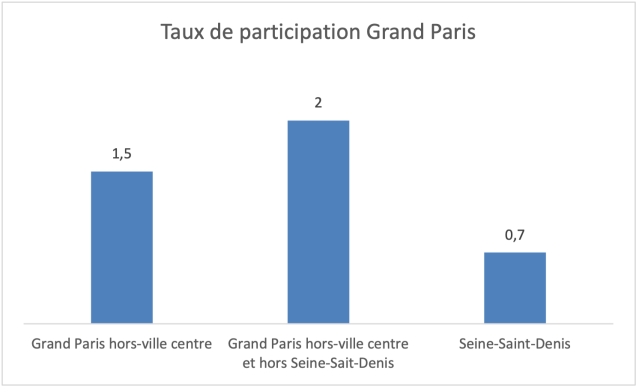

Dans la Métropole du Grand Paris, la situation est légèrement différente. La surparticipation des 20 arrondissements de la capitale est, on l’a vu, spectaculaire (33% de la population de la métropole mais 45% des réponses), mais le taux de participation dans le reste de la métropole est nettement plus modeste (1.54%). Cet écart est dû pour l’essentiel à la très faible participation des communes pauvres de Seine-Saint-Denis : dans la plupart des communes de ce département, le taux de participation est en effet inférieur à 0.8%… Au regard du taux de participation, la situation des villes pauvres du 93 ressemble à celle des quartiers pauvres de Marseille. Si l’on sort les communes de Seine-Saint-Denis du calcul, le taux de participation remonte à 2% dans le reste de la métropole.

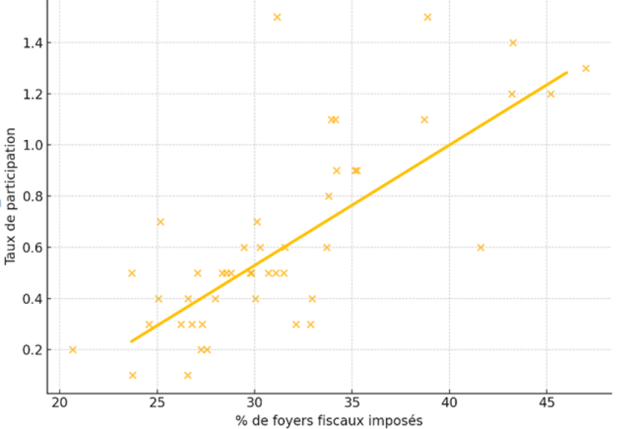

Les observations réalisées dans les arrondissements les plus modestes de Marseille ou dans les communes de Seine-Saint-Denis suggèrent une corrélation positive entre pauvreté et faible participation au GDN. C’est ce que confirme l’exploration des communes de plus de 4000 habitants du Pas-de-Calais. Si l’on prend pour indicateur de richesse, le pourcentage de foyers imposés à l’impôt sur le revenu, la corrélation avec la participation au GDN est de 0.76, soit une corrélation fortement positive comme le montre le graphique ci-dessous.

Corrélation entre % de foyers fiscaux imposés à l’IR et taux de participation au GD

Un focus sur un ensemble de 25 communes du Pas-de-Calais où l’on prend pour un indicateur le revenu médian par unité de consommation (UC) conduit aux mêmes conclusions : le revenu médian est positivement corrélé au taux de participation, quoique moins fortement (0.495). A Calais, par exemple, où le revenu médian par UC est de 13 500 €, le taux de participation est de 0.5%. Au Portel où le revenu médian est de 17 720 € et le taux de pauvreté monétaire de 28%, le taux de participation est de 0.4%. A Saint-Omer où le taux de pauvreté atteint 29%, le taux de participation est de 0.9%. Inversement, au Touquet, où le revenu médian atteint 31 410 €, le taux de participation s’envole à 3.4%. On peut noter au passage que le taux de participation est également négativement corrélé au score de Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 (-0.426), ce qui signifie que plus on vote Le Pen en 2022 moins on a participé au GDN dans le département…

Ce lien entre pauvreté et faible participation semble assez régulier dans divers ensembles territoriaux. Il explique certainement la sous-représentation des régions les plus pauvres, et notamment de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais (5.9% de la population nationale mais seulement 3.6% des contributions) ou encore de nombreux territoires ultra-marins.

Ces observations n’ont rien de très surprenant. Il est habituel de constater une moindre participation aux consultations électorales dans les territoires les plus pauvres et les quartiers les plus populaires.

Les mondes ruraux

Selon la nomenclature retenue, la ruralité se décompose en trois types de territoires : les bourgs ruraux, le rural à habitat dispersé et le rural à habitat très dispersé. Au niveau le plus agrégé, ces mondes sont dans l’ensemble plutôt bien représentés dans les contributions au GDN, avec toutefois une sous-représentation des bourgs ruraux (11% des contributions contre 15,1% de la population) et une surreprésentation du rural à habitat dispersé (19% des contributions contre 15% de la population) et du rural à habitat très dispersé (3,9% v. 2,5%).

| Part des contributions (%) | Part de la population nationale 2018 (%) | Écart |

D5 – Bourgs ruraux | 11 | 15,1 | – 4,1 |

D6 – Rural à habitat dispersé | 19,2 | 15,1 | 4,1 |

D7 – Rural à habitat très dispersé | 3,9 | 2,5 | 1,4 |

Ces moyennes cachent toutefois des situations très hétérogènes. Sur l’ensemble des territoires ruraux considérés, le taux de participation moyen est à 1.36% contre 1.52% au niveau national. Mais 5% de ces territoires n’ont fourni aucune contribution (de nombreuses communes corses, par exemple, n’ont absolument pas participé). 22% présentent un taux de participation inférieur à 0.6% (soit deux fois inférieur à la moyenne) et 19% un taux supérieur à 2% (soit 1,5 fois supérieure à la moyenne).

Les départements où la part du rural dans les contributions est la plus élevée sont aussi souvent les départements les plus ruraux (Creuse, Vosges, Lozère…), mais ils n’apportent au total que peu de contributions. Le top 20 des départements où la participation rurale est la plus intensive ne rassemble ainsi que 71% des contributions (et 14 de ces départements ont perdu de la population entre 2013 et 2018), tandis que les 20 départements où la participation rurale est la moins intensive rassemble près de 37% des contributions.

L’analyse des données agrégées au niveau départemental fait par ailleurs ressortir des caractéristiques régionales. La Bretagne, région particulièrement rurale, connaît une forte intensité de la participation rurale (59% des contributions dans le Finistère, 57% dans le Morbihan, 73% dans les Côtes d’Armor…) et contribue au total à hauteur de sa part dans la population nationale (5%).

Au total, les données du GDN ne traduisent pas un investissement particulier du monde rural ou des périphéries. L’opposition entre centre et périphéries ou encore la « revanche de la France périphérique », dont le mouvement des Gilets Jaunes était censé être l’expression, ne raconte rien de cohérent avec ce que l’on observe dans ces données. Au contraire, ce sont les centres et les métropoles qui ont le plus investi le GDN, du moins dans sa partie numérique. L’expression citoyenne permise par cette partie du Grand Débat présente donc un lien qui reste incertain avec le mouvement de protestation dont elle devait permettre la réappropriation démocratique.

3. Que dit l’IA des attitudes des contributeurs ?

Pour explorer le contenu des archives numériques du GDN, nous avons extrait un échantillon aléatoire de 16 448 contributions (pour près de 2 millions de contributions disponibles sur la plateforme). En vertu de la loi des grands nombres, cet échantillon est statistiquement représentatif de l’ensemble des contributions nationales (confiance statistique de 99% et marge d’erreur maximale de 1%, voir infra Annexe).

En complément de cet échantillon « France », nous avons construit des sous-échantillons ciblés dans plusieurs zones géographiques spécifiques (rural, périurbain, etc.). L’objectif est de permettre à la fois une analyse fine des réponses propres à chaque zone et une comparaison croisée entre ces zones spécifiques et l’échantillon national. Ces sous-échantillons concernent la ville de Marseille, le département de la Marne, la 2e circonscription de la Drôme, les communes rurales du Morbihan et les communes rurales de l’Hérault.

Le tableau France entière

Au niveau national, sur les enjeux démocratiques, la plus grande partie des contributions se concentrent sur les questions de représentation et de confiance politique, la participation citoyenne et le référendum, ainsi que sur les questions électorales. Les propositions récurrentes et, semble-t-il, relativement majoritaires, sinon consensuelles, sont l’introduction de la proportionnelle dans le scrutin législatif, la facilitation des référendums d’initiative partagée (RIP), la création d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), la prise en compte du vote blanc dans les résultats des élections, la réduction du nombre d’élus et la limitation du cumul des mandats (dans le temps et/ou dans l’espace). Ces résultats comportent au total peu de surprises : ce sont, mutatis mutandis, les thèmes qui affleuraient dans le même temps dans le débat public depuis le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes quelques mois plus tôt.

Entre un quart et un tiers des contributions sur les enjeux démocratiques portent toutefois sur d’autres sujets, en particulier les incivilités, la laïcité et les valeurs républicaines, ainsi que sur l’immigration et l’intégration. La discussion sur les questions démocratiques embarque manifestement des considérations sur la cohésion nationale, le commun culturel et l’évolution des mœurs. Là, les propositions qui ressortent le plus souvent sont le renforcement des sanctions contre les incivilités (amendes, « casier de civilité »…), la réintroduction du service national ou la création d’un service civique obligatoire, l’interdiction des signes religieux ostensibles dans l’espace public, le « strict respect » de la loi de 1905 et une meilleure répartition des immigrés sur le territoire.

Il est important également de distinguer certains silences. Il est par exemple peu question, semble-t-il, des syndicats et de la démocratie sociale, ainsi que des associations. Comme si les corps intermédiaires et la société civile organisée ne représentaient pas un sujet d’intérêt auprès des contributeurs, ou alors de manière assez marginale (plusieurs proposent même la suppression du CESE, assemblée de la société civile organisée). Ou comme si la société se résumait à une collection d’individus et la cité à une addition de citoyens.

Sur les questions écologiques, l’inquiétude face aux dérèglements environnementaux (canicules, sécheresses, pollutions…) est palpable : déjà en 2019, la crise écologique n’est plus une prévision théorique mais une expérience sensible. L’impact du changement climatique sur la santé est également au cœur des préoccupations de beaucoup. Les propositions qui ressortent le plus de cet ensemble sont la réduction de la consommation énergétique des logements (isolation, équipements de chauffage…), la promotion des mobilités douces (vélo, marche à pied) et des transports en commun, la défense de la « sobriété volontaire » (c’est-à-dire non contrainte) ou encore la condamnation des pesticides. Là encore, peu de surprises. La fiscalité écologique est également souvent mise en avant, mais les contributions se tournent ici souvent vers la taxation des gros pollueurs et l’encouragement des comportements vertueux (via des crédits d’impôt ou des subventions…), plutôt que vers des prélèvements du type « taxe carbone ». Sans doute le souvenir des débats à ce sujet au début du mouvement des Gilets jaunes (« fin du monde » contre « fin du mois ») est-il présent à l’esprit des contributeurs.

Sur les enjeux de fiscalité, l’ambiance paraît plus tendue. Sans doute le contexte de mobilisation des Gilets jaunes pèse-t-il plus particulièrement sur ces sujets. Si les expressions de « ras-le-bol » fiscal ne sont pas dominantes, les postures de contestation sont beaucoup plus répandues que pour les questions démocratiques et écologiques (elles concernent environ 40% des contributions). Elles portent un rejet fort de l’organisation fiscale actuelle, souvent associée à une critique du gouvernement ou de l’élite économique : « Les riches ne paient jamais, c’est toujours nous qu’on taxe », « Les multinationales font ce qu’elles veulent, l’État est complice », « Marre de payer pour un système corrompu et injuste ».

Les propositions les plus récurrentes concernent la taxation des plus riches et des grandes entreprises, l’augmentation de la progressivité de l’impôt sur le revenu, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la suppression des niches fiscales inutiles ou injustes ou encore la simplification de la fiscalité afin de la rendre plus lisible et plus compréhensible pour tous. Là encore, peu de grandes surprises : la plupart de ces sujets et propositions sont dans la discussion publique depuis un certain temps.

Les postures et attitudes

Les thèmes et propositions abordés ne renseignent cependant que partiellement et très indirectement sur la distribution des attitudes et des postures. Selon l’IA, les postures constructives sont souvent dominantes, en décalage avec l’image d’un « peuple contestataire » ou d’une « France en colère ». La contestation et la colère ne sont pas absentes des expressions, mais elles n’oblitèrent pas la volonté chez beaucoup de trouver une issue et des solutions. C’est vrai sur les questions démocratiques et écologiques, ainsi que sur les enjeux d’organisation de l’action publique où une grosse moitié des contributions traduit une attitude constructive (pistes concrètes, réformes ou dispositifs nouveaux…), et environ un tiers une posture contestataire (méfiance ou rejet des institutions, dénonciation des politiques…). Et même sur les questions fiscales où l’ambiance est manifestement plus tendue, les contributions constructives restent assez nombreuses (c’est le premier groupe représentés légèrement devant les contestataires).

Mais cette grille de lecture est encore trop générale et grossière : elle embrasse dans quelques grandes catégories des profils très différents. Ces moyennes agrégées masquent en outre des participations différentielles importantes selon les sujets. C’est ce qui apparaît si l’on reprend la typologie de Destin commun et que l’on demande à l’IA d’identifier des expressions propres à chacune des six familles retenues : certaines de ces familles se sont manifestement plus saisies de certains sujets.

Le corpus du GDN présente ainsi, sur les questions démocratiques, des écarts intéressants par rapport aux moyennes nationales présentées par Destin commun. Les expressions que l’IA juge propres aux « Militants désabusés » (23% des contributions, soit une prévalence près de deux fois supérieure à leur part dans la population nationale qui est de 12%) et aux « Stabilisateurs » (19%, soit leur moyenne dans la population) y sont plus nombreuses que les expressions propres aux « Identitaires » (seulement 8% des contributions alors qu’ils représentent 21% de la population). Les « Laissés-pour-compte » y sont en revanche correctement représentés (21% contre 22%), idem pour les « Libéraux optimistes ». Au total, sur les enjeux démocratiques, la balance semble clairement pencher du côté de ceux pour qui le marquage à gauche est fort, d’une part, et de ceux qui ont une position sociale plutôt confortable et un certain âge, de l’autre. Inversement, les expressions propres à ceux qui sont attachés à l’identité nationale et à l’autorité semblent plus en retrait.

On observe des écarts analogues sur les questions écologiques : les Identitaires y sont à nouveau moins vocaux qu’attendu (5% au lieu de 21%) à l’inverse des Stabilisateurs (30% au lieu de 19%) et des Militants désabusés (15% au lieu de 12%) qui, encore une fois, occupent ici le devant de la scène.

Le tableau est en revanche très différent sur les enjeux de fiscalité et d’organisation de l’action publique sur le territoire. Ce sont ici les Laissés-pour-compte (25% sur la fiscalité et 35% sur l’organisation de l’action publique au lieu de 22%) et les Identitaires (respectivement 35% et 25% au lieu de 21%) qui semblent se faire entendre le plus au détriment des Militants désabusés (respectivement 8% et 5% au lieu de 12%) et des Stabilisateurs (respectivement 15% et 15% au lieu de 19%).

Part des contributions (en %) par famille de sensibilité selon les grands thèmes

| Démocratie | Écologie | Fiscalité | Organisation | Moyenne nationale |

Militants désabusés | 23 | 15 | 8 | 5 | 12 |

Stabilisateurs | 19 | 30 | 15 | 15 | 19 |

Libéraux optimistes | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |

Attentistes | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 |

Laissés pour-compte | 21 | 25 | 25 | 35 | 22 |

Identitaires | 8 | 5 | 35 | 25 | 21 |

Non déterminés | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 |

Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ces différentes observations tendent à la fois à confirmer les défauts de représentativité que l’analyse territoriale semblait suggérer et mettre en exergue différentes formes de domination selon les sujets : les « Militants désabusés » dominent sur les questions démocratiques, les « Stabilisateurs » (plutôt aisés et âgés) sur les questions écologiques, les Identitaires sur les questions fiscales et enfin les « Laissés pour compte » sur les questions d’organisation de l’action publique. Non seulement ce n’est pas un échantillon représentatif du pays qui parle, mais il est possible que certains groupes aient choisi de s’exprimer de manière préférentielle sur certains sujets plutôt que sur d’autres. Tout se passe en effet comme si chaque famille de sensibilité avait choisi ses thèmes de prédilection et boudé ceux qui l’intéressent moins.

Des variances territoriales

En réalité, cette échelle de préférence n’est pas toujours la même dans tous les territoires. Ce tableau général connaît en effet des inflexions notables selon les territoires considérés.

Par exemple, dans le département de la Marne où l’on a beaucoup contribué au GDN, les Identitaires sont beaucoup plus présents sur les enjeux démocratiques qu’au niveau national (18% v. 8%) et les Militants désabusés nettement moins nombreux. En matière écologique, les thèmes abordés sont sensiblement les mêmes qu’au niveau national, mais avec un accent sur le caractère concret et sensible des propositions ou observations (disparition des insectes, rythme des saisons…) ainsi que sur les contraintes vécues (coût d’une pompe à chaleur…). Les « Libéraux optimistes », adeptes de solutions techniques et plus favorables à la récompense qu’à la contrainte, sont également moins présents qu’au niveau national. Au total, l’écologie n’est ni sous le signe d’un plaidoyer général et systémique, ni à l’abri d’un avenir technologique radieux : c’est une écologie du quotidien qui s’impose, plus prosaïque.

A Marseille, ce ne sont pas les thèmes qui changent sensiblement, mais le ton général qui est, dans l’ensemble, plus radical et plus virulent. On pousse des propositions de rupture (suppression du Sénat, fin du droit du sol, quotas migratoires). Le rejet fiscal est plus bruyant, ainsi que la dénonciation des aides sociales au bénéfice des étrangers ou de gens qui ne cotisent pas. En même temps, la question des discriminations est beaucoup plus sensible qu’au niveau national. Comme dans la Marne, les sujets écologiques prennent ici une coloration plus concrète et sont marqués par les préoccupations locales (pollution liée aux bateaux, déficience des transports publics, artificialisation du littoral…). Mais ils s’accompagnent souvent d’une critique du capitalisme et d’un appel à une rupture radicale.

Dans les communes rurales de l’Hérault, les Identitaires et les Stabilisateurs sont beaucoup plus présents qu’au plan national sur les questions démocratiques. Les demandes d’ordre et d’unité y sont du même coup prégnantes. Portés notamment par les Laissés-pour-compte, la « fatigue fiscale » et le ressentiment économique et social sont palpables. Les Identitaires exigent que la solidarité nationale et l’accès aux aides soient réservés aux nationaux.

Conclusion : Pour une écoute renouvelée de la parole citoyenne

Comme nous l’avons déjà souligné, ces quelques observations doivent être considérées avec la plus grande prudence. Nous espérons à cet égard que des travaux futurs éprouveront ces résultats, que ce soit pour les confirmer, les discuter ou les réfuter. Mais ils permettent a minima de relativiser fortement la représentativité du corpus des contributions numériques au GDN. Les expressions qui ont été consignées sur la plateforme donnent la parole à certains territoires plutôt qu’à d’autres : les territoires les plus pauvres en sont notoirement absents et les plus riches y sont au contraire notoirement présents. Par ailleurs, les grands thèmes proposés à l’expression des citoyens ont inégalement mobilisé les diverses composantes de la société française si l’on en juge par la capacité de l’IA à identifier les expressions propres à chacune de ces composantes. Au total, il est assez difficile de déduire de ce corpus des conclusions générales robustes sur les préférences des Français dans leur ensemble en matière fiscale, écologique ou démocratique.

Ce travail invite à une réflexion plus large sur la nature même de la démocratie participative à l’ère numérique. Si les outils permettent de capter la parole citoyenne à une échelle inédite, ils encadrent aussi cette parole — par le design des interfaces, le choix des questions, le format des réponses. Le recours à l’IA, aussi sophistiqué soit-il, ne compense pas l’effet structurant du dispositif initial. Autrement dit, les algorithmes permettent de lire plus vite, de catégoriser plus finement, mais pas nécessairement de révéler ce qui a été invisibilisé dès la collecte. Il faut donc penser la participation citoyenne non seulement comme un acte de consultation, mais aussi comme une ingénierie politique et symbolique, où les modalités comptent autant que les contenus. Ceci invite à une écoute renouvelée de la parole citoyenne : plus sensible, moins formatée, plus ouverte aux débordements. En démocratie, ce n’est pas seulement la réponse des citoyens qui compte — c’est aussi la manière dont on leur pose la question, voire leur capacité à choisir eux-mêmes les questions.

Les contributeurs

La Web School Factory, établissement d’enseignement supérieur privé technique, délivre un titre de « Manager de l’Innovation numérique »

L’Innovation Factory est un écosystème qui accélère les entreprises dans leur innovation résiliente notamment pour répondre aux enjeux d’intégration de l’IA dans les métiers et les usages, et ce en travaillant avec les jeunes générations.

Adam Chitounda, étudiant à la Web School Factory, vise à terme le poste de Product Owner afin de contribuer à des projets digitaux à fort impact. Adam recherche une alternance mêlant UX, innovation et vision stratégique.

Thomas DEVULDER, étudiant à la Web School Factory, conçoit des produits digitaux de A à Z (SaaS, apps, sites), en alliant développement, design et vision produit. Thomas se forme au métier de Product Owner pour créer des solutions utiles, bien pensées et centrées utilisateur.

Matteo GIBIERGE, étudiant en technologies numériques à la Web School Factory et auto-entrepreneur conçoit des solutions digitales innovantes en s’appuyant sur les méthodologies de gestion de projet. Matteo est actuellement à la recherche d’une alternance dans la gestion de projet pour septembre 2026.

Matthéo LECARPENTIER, apprenti Chef de projet digital chez IF et étudiant à la Web School Factory. Passionné par le digital, Matteo se forme pour devenir Product Manager afin d’imaginer des expériences digitales impactantes, alignées sur les besoins réels des utilisateurs.

ANNEXE

Méthodologie

1. Origine et collecte des données

En 2019, le gouvernement français a lancé un vaste exercice de consultation citoyenne : le Grand Débat National, structuré autour de quatre grands thèmes : 1) transition écologique, 2) fiscalité et dépenses publiques, 3) organisation de l’État et des services publics, 4) démocratie et citoyenneté. L’objectif était de comprendre les attentes et les postures des citoyens et de traduire cette matière brute en tendances exploitables pour éclairer la décision publique.

Les données analysées dans cette étude proviennent du site granddebat.fr. Elles ont été extraites manuellement par l’équipe en charge du projet.

Elles correspondent à l’ensemble des contributions numériques déposées par les citoyens français entre le 31 janvier 2019 et le 21 mars 2019. Sont exclues de ce corpus les contributions issues :

- des cahiers citoyens (contributions le plus souvent manuscrites déposées en mairie),

- des réunions d’initiatives locales,

- des contributions libres (courriers et courriels),

- des conférences citoyennes régionales et des conférences nationales thématiques.

Au total, 1 932 884 contributions en ligne ont été recueillies, représentant plus de 6 millions de réponses à des questions proposées dans le cadre du Grand Débat National.

2. Typologie des données et structuration

L’un des éléments manquants dans les données open data du Grand Débat est la possibilité de regrouper les réponses par contributeur. En effet, chaque réponse à une question n’est rattachée qu’au code postal du répondant, sans identifiant permettant de reconstituer un parcours individuel de réponse.

Cette spécificité méthodologique est importante à garder à l’esprit pour l’interprétation des résultats : une contribution correspond à un message, et pas nécessairement à un utilisateur unique.

Les participants pouvaient répondre à plusieurs questions, organisées par grands thèmes : écologie, fiscalité, organisation de l’État et démocratie. Chaque utilisateur était libre de choisir les questions auxquelles il souhaitait répondre.

Exemple de questions :

Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Exemple de réponses :

– « Production globales: revoir système de production mondialisé, gros consommateur de transports polluants. – Taxes pollution sur les grands groupes reconnus comme grands pollueurs dans leur mode de production: Kering, LVMH, Total, Picard, etc., Que chaque pays fasse de même: Zara en Espagne – Taxes sur Kérosène / Taxe sur carburant bateau.f – Imposer kotas de fabrication de véhicules propres aux constructeurs automobiles, avec réduction de la production de véhicules diesel, et programme transparent et efficace pour recyclage des batteries – Réduire la taille des fermes industrielles de production de viande notamment de bœuf. – Interdire aux usines françaises de rejeter leurs déchets dans l’environnement, notamment dans les cours d’eau, la mer, les sols » (Paris 75 000)

Exemple de questions :

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Exemples de réponses :

— "La biodiversité et la disparition de certaines espèces” (Paris 75 000)

3. Traitement des données

3.a. Récupération et nettoyage initial

Les données analysées dans cette étude proviennent de la plateforme officielle du Grand Débat National, mise à disposition en open data via les formats JSON et CSV, accessibles à l’adresse : https://granddebat.fr.

En l’absence d’API dédiée et au vu du volume très important de données disponibles, un nettoyage initial a été effectué. Ce prétraitement avait pour objectif de limiter le bruit et de concentrer l’analyse sur les éléments les plus pertinents pour notre étude.

Nous avons conservé uniquement les champs suivants :

- Thématique

- Question posée

- Réponse citoyenne

- Code postal

Les champs inutiles, doublons et contributions vides ont été supprimés.

3.b. Constitution des livrables

Ce traitement initial a permis de construire les deux axes d’analyse principaux de l’étude :

- Une analyse quantitative de la répartition des réponses par territoire, afin de mieux comprendre qui sont les contributeurs du Grand Débat.

- Une analyse qualitative des contenus : propositions, argumentaires et postures exprimées par les citoyens.

3.c. Enrichissement géographique : intégration des niveaux de densité INSEE

Afin d’affiner notre compréhension des contributions selon leur ancrage territorial, les données ont été enrichies avec les niveaux de densité de l’INSEE. Ce classement typologique permet de distinguer sept niveaux de densité des communes :

- Communes denses – Grands centres urbains

- Centres urbains intermédiaires

- Ceintures urbaines

- Petites villes

- Bourgs ruraux

- Rural à habitat dispersé

- Rural à habitat très dispersé

Chaque code postal a ainsi été automatiquement associé à son niveau de densité, selon la classification INSEE en vigueur.

Cette ventilation géographique garantit une représentation équilibrée des zones urbaines et rurales. Les données enrichies ont été structurées au format JSON, associant pour chaque code postal : le niveau de densité INSEE correspondant, ainsi que le nombre de contributions rattachées.

3.d. Échantillonnage représentatif

Étant donné l’impossibilité d’analyser en profondeur près de 2 millions de contributions (1 932 884), un échantillon représentatif a été construit. L’objectif de cet échantillonnage est double :

- Permettre une analyse qualitative rigoureuse ;

- Respecter la diversité géographique du territoire.

L’échantillonnage a donc été stratifié en fonction des niveaux de densité INSEE, afin d’assurer une représentativité équilibrée des contributions issues de zones urbaines, périurbaines et rurales.

3.e. Application de la loi des grands nombres

L’échantillonnage repose sur les principes statistiques classiques, et notamment sur la loi des grands nombres, garantissant que plus un échantillon est large, plus il reflète fidèlement les caractéristiques de la population étudiée.

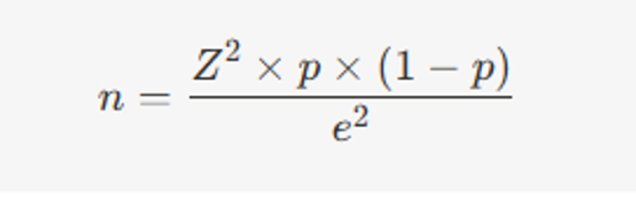

Formule utilisée pour le calcul de la taille de l’échantillon :

- Z : Valeur de confiance. Pour une confiance de 99 %, Z = 2,576

- p : Proportion estimée (par précaution, 0,5 est retenu car elle maximise la taille nécessaire de l’échantillon)

- e : Marge d’erreur acceptée, ici fixée à 1 %

Résultat :

En appliquant cette formule, la taille optimale de l’échantillon a été établie à 16 448 réponses. Cela permet de tirer des conclusions fiables sur l’ensemble des 1 932 884 contributions, avec une confiance statistique de 99 % et une marge d’erreur maximale de 1 %.

3.f. Sous-échantillons géographiques pour l’analyse comparée

En complément de l’échantillon France, des sous-échantillons ont été extraits de manière ciblée dans plusieurs zones géographiques spécifiques (par exemple : littorales, montagneuses, grandes aires urbaines, territoires ultra-marins, etc.) et selon leurs niveaux de densité. En l’occurrence : Paris, Marseille, le département de la Marne, la 2e circonscription de la Drôme, les communes rurales du Morbihan et de l’Hérault.

L’objectif est de permettre :

- Une analyse fine des réponses propres à chaque zone ;

- Une comparaison croisée entre ces zones spécifiques et l’échantillon national.

4. Méthodes d’analyse par IA Générative

Au-delà de l’analyse quantitative, une dimension essentielle reste encore peu explorée : celle de la posture et des logiques argumentatives des citoyens. C’est pourquoi nous nous sommes demandés si l’intelligence artificielle générative pourrait nous aider à traiter le fond des contributions. L’objectif est d’accéder à une compréhension plus fine, plus sensible et plus nuancée de ce que disent réellement les citoyens.

Pour réaliser les différentes analyses présentées ci-après, nous avons utilisé un modèle d’OpenAI, GPT-4o, en nous appuyant sur les fichiers JSON extraits par échantillonnage ainsi que sur des prompts et instructions spécifiques adaptés à chaque étape du traitement.

Analyse qualitative assistée par IA générative

L’analyse à l’aide de l’intelligence artificielle générative s’est déroulée en quatre grandes phases, chacune répondant à un objectif méthodologique spécifique :

4.a Première phase : exploration initiale

Cette première étape avait pour objectif d’explorer les thématiques abordées, les demandes formulées et les postures exprimées par les contributeurs, à partir des fichiers JSON extraits par échantillonnage.

Pour chaque zone géographique et pour chaque thématique (écologie, démocratie, fiscalité, etc.), l’analyse a été réalisée trois fois, avec des instructions similaires mais lancées indépendamment. À chaque itération, l’IA produisait :

- Une répartition thématique des contributions ;

- Les principales demandes identifiées par thème ;

- Une analyse des postures exprimées ;

- Des verbatims illustratifs classés par posture.

Pourquoi trois analyses ?

L’IA générative étant fondée sur un fonctionnement statistique et probabiliste, le même prompt appliqué au même jeu de données peut produire des résultats légèrement différents d’une itération à l’autre (ex. : apparition ou disparition d’un thème mineur). Ces variations, bien que subtiles, peuvent compromettre la robustesse de l’analyse si elles ne sont pas maîtrisées.

La répétition de l’analyse en trois occurrences permet de lisser les biais aléatoires liés au fonctionnement de l’IA et d’identifier les convergences fortes.

4.b. Deuxième phase : comparaison structurée des résultats

Étant donné la difficulté de comparer manuellement les trois analyses générées, un assistant IA dédié a été paramétré pour les synthétiser sous forme de tableau comparatif.

Cette étape a permis de :

- Dégager les occurrences dominantes par thème ;

- Évaluer la stabilité des résultats entre les trois passes ;

- Identifier les points de divergence éventuels à investiguer.

4.c. Troisième phase : analyse approfondie des postures

L’analyse des postures a parfois montré des résultats binaires ou simplifiés, en partie dus à la formulation initiale des consignes. L’IA avait pour instruction d’attribuer à chaque contribution la posture “constructif”, “contestataire” ou toute autre posture qui lui semblerait adaptée.

Cependant, ces résultats étaient très inégaux selon les zones et parfois trop peu nuancés. Nous avons donc relancé l’analyse, cette fois-ci en fournissant à l’IA une grille de lecture plus structurée, basée sur la typologie des six familles de Français définie par Destin Commun.

L’IA avait désormais pour tâche de classer un ensemble de contributions selon ces six profils socio-politiques. L’objectif n’était pas de quantifier précisément chaque famille, mais d’évaluer les tendances de sur- ou de sous-représentation, et d’en déduire ce qu’elles révèlent des postures dominantes dans les contributions analysées.

4.d. Quatrième phase : comparaison France / régions

Enfin, une dernière étape a consisté à comparer les synthèses régionales obtenues avec celle de l’échantillon national représentatif.

Cette comparaison avait pour but :

- D’identifier les variations territoriales significatives ;

- D’évaluer si certaines familles socio-politiques ou postures étaient surreprésentées dans des zones spécifiques ;

- D’enrichir l’interprétation qualitative des résultats à travers une lecture géographique croisée.

[1] https://www.jean-jaures.org/publication/et-si-lia-etait-au-service-de-la-democratie-lexemple-du-grand-debat-national/

[2] https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/12/09/restituer-aux-citoyens-les-cahiers-de-doleances-de-2019-comme-ceux-de-1789-est-une-urgence-democratique_6437965_3232.html?search-type=classic&ise_click_rank=12