La France et « l’Europe » 20 ans après le « non » : sortir du déni et des crispations

Le 29 mai 2025 marque les 20 ans du rejet, par référendum, du projet de traité constitutionnel européen – un choc majeur de la vie politique française. Ce « non » demeure un repère symbolique et clivant dans le débat public. Pourtant, en deux décennies, l’Union européenne a profondément évolué, tout comme la place qu’occupe le projet européen dans les recompositions partisanes en France.

Vingt ans après le rejet du traité constitutionnel européen par référendum en France, peut-on dire que le message des urnes a été ignoré et que le projet européen s’est poursuivi sur sa lancée, comme s’il ne s’était rien passé ? Pour répondre à cette question, trois éclairages complémentaires sont nécessaires : revenir sur les suites institutionnelles immédiates du vote avec l’adoption du traité de Lisbonne ; retracer les évolutions du projet européen confronté à une série de chocs externes depuis 20 ans ; comprendre les fractures internes françaises, révélées il y a 20 ans et toujours actives.

Le message du « non », un vote composite aux motivations contradictoires, était par nature difficile à traduire institutionnellement. Il n’a porté que de manière partielle sur les enjeux proprement européens. Le traité de Lisbonne, plus court et différent du projet initial, a cependant intégré des modifications sensibles en réponse aux diverses critiques exprimées en 2005. Il répond également à la dimension communautaire du projet, c’est-à-dire de la nécessité de tenir compte de l’adoption du projet initial par la presque totalité de nos partenaires.

Depuis 20 ans, on peut dire que sans être devenue une « France en plus grand », l’Europe est devenue plus « française ». En réponse à une série de chocs externes comme la crise des dettes souveraines, la crise sanitaire du Covid-19 et la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, des inflexions majeures de l’UE sont intervenues depuis 2005. La révision de la directive services, l’évolution de la gouvernance économique, la gestion des crises migratoire, sanitaire ou énergétique reflètent la meilleure prise en compte à Bruxelles de certaines priorités françaises. Toutefois, la volonté d’alignement européen sur les positions françaises bute sur des divergences persistantes (énergie, défense, compromis politique).

Il reste que le « non » de 2005 a constitué un puissant révélateur de fractures politiques et sociales qu’on ne peut ignorer. Le référendum a marqué l’émergence d’un nouveau clivage structurant, recoupant mais ne se superposant pas au traditionnel clivage gauche-droite. Ce vote a aussi cristallisé, de manière plus diffuse, une défiance démocratique et sociale, visible dans les mouvements comme les Gilets jaunes. Une nouvelle dualité des inquiétudes (sociales et identitaires) alimente la fragmentation du champ politique français et structure en partie les tentatives de réponses qui lui sont apportées du côté de l’offre politique.

Retrouvez la version anglaise ici—click here to read the English version

Introduction

La victoire du « non » lors du référendum français du 29 mai 2005 sur la « Constitution européenne » constitue un marqueur politique clé dans notre pays, dont l’ombre portée semble demeurer encore lourde deux décennies plus tard, sur au moins trois registres complémentaires. Un registre institutionnel : l’idée s’est peu à peu imposée que le « non » n’avait pas été respecté et que les gouvernants s’étaient « assis » sur la volonté populaire, au prix d’un « déni de démocratie » très largement dénoncé depuis lors. Un registre diplomatique : le rejet référendaire du « traité constitutionnel » a traduit un malaise profond vis-à-vis d’une Europe accusée d’être devenue trop libérale, trop large, trop intrusive, et au sein de laquelle l’influence de la France aurait faibli. Et un registre sociologique : la victoire référendaire a cristallisé l’émergence d’une « France du non » dont les membres sont caractérisés par des intérêts et profils spécifiques, qui s’est à nouveau manifestée au cours des deux décennies suivantes et demeure à la fois soudée et frustrée aujourd’hui.

La mise en perspective de ces assertions institutionnelles, diplomatiques et sociologiques est d’autant plus nécessaire que la construction européenne affronte des défis géopolitiques et internes particulièrement aigus, et à l’heure où notre pays semble s’enfoncer dans un marasme politique et économique au regard duquel la France de 2005 apparaîtrait presque comme en bonne forme… Cette mise en perspective conduira ainsi respectivement à esquisser trois types de leçons rétrospectives qui pourront nourrir autant d’orientations politiques à court et moyen termes :

- Les suites qui ont pu et dû être données au « non » français ne traduisent pas un « déni de démocratie » ; cette critique récurrente procède au contraire d’un déni de réalité politique (&-1) ;

- La construction européenne est devenue beaucoup plus « française » entre 2005 et 2025, quand bien même elle ne saurait complétement ressembler à une France en plus grand (§-2) ;

- Le rejet populaire de la « Constitution européenne » a exprimé un rejet qui ne ciblait pas que « l’Europe » et qui ne pourrait s’atténuer que si ses racines nationales étaient traitées (§-3).

1. Les suites données au « non » : « déni de démocratie » ou déni de réalité ?

Le verdict du 29 mai 2005 a-t-il généré un « déni de démocratie », notamment parce que le Traité de Lisbonne[1] serait en tout point semblable à la Constitution européenne qu’une majorité des électeurs Français venait de rejeter ?[2] Comme on va le voir, cette assertion illustre parfaitement l’adage selon lequel « une idée fausse est un fait vrai »[3] : elle ne résiste pas à un examen minutieux s’agissant des deux textes (§-1.1) comme du contexte (§-1.2), mais elle renvoie à une construction authentiquement politique (§-1.3).

1.1. L’entrée en vigueur d’un « Traité modificatif » très différent, sur la forme comme sur le fond

Il est factuellement erroné de prétendre que le Traité constitutionnel et le Traité modificatif adopté à Lisbonne sont le même texte, sur la forme comme sur le fond.

Le Traité de Lisbonne se distingue tout d’abord du Traité rejeté par 54% des électeurs français le 29 Mai 2005 (puis par 61% des électeurs Néerlandais le 1er juin 2005) par sa forme comme par sa nature : il s’agit d’un « Traité modificatif », qui consacre l’abandon de toute démarche constitutionnelle et se limite à une série d’amendements aux traités communautaires déjà en vigueur[4].

Cette évolution induit une première différence de forme notable (voir Tableau 1) :

- la « Constitution » était un texte d’environ 450 articles, présentant de manière claire l’intégralité des traités communautaires déjà en vigueur et les changements que ses rédacteurs souhaitaient leur apporter ;

- le Traité de Lisbonne comprend 7 articles très peu lisibles : le premier présente l’ensemble des amendements apportés au Traité sur l’Union européenne (TUE)[5] ; le second l’ensemble des amendements apportés au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; les 5 autres des dispositions finales de nature transversale.

Tableau 1

Traité Constitutionnel et Traité de Lisbonne : éléments de comparaison légistique

| Traité Constitutionnel | Traité de Lisbonne |

Nombre d’articles | 450 | 7 |

Nombre de pages | 474 | 230 |

Source : données Eurlex, JOUE, Yves Bertoncini

Le passage d’un « Traité constitutionnel » à un « Traité modificatif » engendre une autre différence notable en terme de contenu : toutes les dispositions des traités communautaires déjà en vigueur et ne subissant aucune modification n’ont pas été incluses dans le Traité de Lisbonne[6] : à titre d’exemple, plus d’un tiers des 161 articles composant le très discuté « Titre 3 » de la Constitution sur les politiques internes de l’UE ne figurent pas dans le Traité modificatif amendant le TFUE[7] – ce qui explique que ce texte soit deux fois plus court que celui de la « Constitution ».

Il est certes loisible de souligner que la ratification du Traité de Lisbonne a produit un résultat juridique assez proche de celui qui aurait découlé de la ratification de la « Constitution » : c’est en effet parce que nombre d’articles repris dans la Constitution par souci de clarté civique étaient déjà en vigueur qu’ils n’avaient nul besoin d’être à nouveau ratifiés pour le demeurer… Mais le référendum du 29 mai 2005 n’était en rien « abrogatif », et c’est une fâcheuse illusion politique que d’avoir pu le laisser croire : ce référendum ne pouvait supprimer des dispositions déjà en vigueur, mais simplement s’opposer à ce que de nouvelles dispositions soient intégrées dans les Traités européens – et plus largement envoyer un signal aux autorités françaises et européennes s’agissant du contenu des politiques communautaires mises en œuvre sur la base de ces Traités (voir §-2).

La rédaction du Traité de Lisbonne a précisément donné lieu à plusieurs changements substantiels au regard du texte de la « Constitution européenne », qui contredisent eux aussi l’affirmation d’une similarité entre les deux textes. Destinés à tenir compte du vote négatif exprimé par les Français et les Néerlandais, ces changements peuvent être globalement répartis en deux catégories (voir Annexe 1 pour un inventaire détaillé) : les changements « souverainistes » d’une part, les changements à dimension sociale et environnementale d’autre part[8].

Les amendements ayant une dimension plutôt « souverainiste » incluent par exemple les suppressions de la référence explicite au principe de primauté du droit communautaire et de l’article inventoriant les symboles de l’appartenance à l’UE (drapeau, hymne, devise, monnaie et journée de l’Europe). Parmi les changements de nature sociale et environnementale apportés par le Traité de Lisbonne figurent notamment la suppression de la « concurrence libre et non faussée » de la liste des objectifs de l’UE (article 3 TUE) ou la promotion de la lutte contre le changement climatique parmi les objectifs de l’UE en matière de politique de l’environnement.

En simplifiant, on soulignera que la première série d’amendements était sans doute plutôt de nature à satisfaire les « nonistes » de droite, en France comme aux Pays-Bas, tandis que la seconde, plus limitée, avait, elle, davantage vocation à satisfaire les « nonistes » de gauche – ces derniers ayant sans doute plus de raisons de considérer que leur « non » a moins été pris en considération que le « non » de droite. Pour autant, tous ces amendements ont eux aussi conduit à transformer le texte du Traité de Lisbonne au regard de celui du Traité constitutionnel – de sorte qu’il est erroné de les présenter comme « identiques ».

Certaines dispositions jugées non souhaitables par nombre de partisans du « non » ont certes été conservées en l’état, par exemple :

- le maintien d’une référence aux « héritages culturels, religieux et humaniste » de l’Europe – d’aucuns regrettant cette référence à la religion, d’autres que le christianisme ne soit pas cité en tant que tel ;

- le maintien de la disposition selon laquelle seul le Conseil (après simple consultation du Parlement européen) peut décider à l’unanimité d’adopter des mesures constituant un pas en arrière en matière de libre circulation des capitaux ;

- ou encore la suppression du vote à l’unanimité au Conseil pour les décisions de politique commerciale ayant des incidences en termes de protection de la diversité culturelle.

Dans le même temps, un très grand nombre d’autres dispositions reprises à l’identique dans le Traité de Lisbonne n’avaient pas semblé susciter d’opposition particulière au moment de la campagne référendaire de 2005, parmi lesquels :

- les dizaines d’articles accordant plus de pouvoirs législatifs et de contrôle au Parlement européen[9] ;

- tous les amendements ayant vocation à favoriser l’affirmation de l’UE sur le plan extérieur ;

- ou encore l’ensemble des dispositions renforçant la coopération policière et judiciaire.

Les amateurs de « politique fiction » pourront toujours se demander quel aurait été le verdict d’un nouveau référendum français portant sur un Traité modificatif délesté d’une partie des dispositions critiquées lors de la campagne du printemps 2005, et dans lequel continuaient à figurer nombre de dispositions plutôt consensuelles. La réalité politique hexagonale a été plus prosaïque, dès lors que Nicolas Sarkozy a clairement annoncé lors de sa campagne présidentielle victorieuse du printemps 2007 qu’il privilégierait l’adoption d’un « Traité simplifié » et sa ratification par voie parlementaire si une majorité de Français choisissaient de le porter à l’Élysée – ainsi fut-il.

1.2. Le rejet de la ratification d’un nouveau Traité : un double déni de démocratie parlementaire et européen

Dans ce contexte, le malaise démocratique suscité en France par l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne tient aussi à l’évolution de ses procédures d’élaboration et de ratification au regard de celles utilisées pour la « Constitution européenne » :

- la « Constitution européenne » avait été élaborée par une « Convention » ayant réuni publiquement pendant près de deux ans des parlementaires nationaux et européens et des représentants des États-membres et candidats ; le Traité de Lisbonne a été élaboré, lui, par une convention intergouvernementale ayant réuni pendant quatre mois et à huis clos des diplomates et Ministres ;

- l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne a été rendue possible suite à 26 ratifications parlementaires et à un seul référendum (contre 4 pour la « Constitution ») – référendum que les autorités irlandaises ont en outre dû réorganiser suite à une victoire initiale du « non ».

Une telle évolution ne peut qu’être perçue négativement par les tenants d’une primauté de la démocratie référendaire sur la démocratie représentative mais aussi du primat d’une démocratie nationale au regard des démocraties des autres pays de l’UE – au prix d’un double déni de réalité politique européenne.

L’idée que la démocratie référendaire doive primer sur la démocratie représentative est tout d’abord largement minoritaire dans une Union dont la plupart des vies politiques nationales s’appuient sur des systèmes parlementaires sophistiqués, et dont quelques-unes ont même banni le recours aux référendums (Allemagne, Belgique, Chypre et République Tchèque). Ce ne sont pas l’UE et ses dirigeants qui choisissent la manière dont les autorités nationales gouvernent leurs Etats, ni leur manière de faire ratifier les traités conclus au niveau communautaire : l’usage des référendums nationaux s’est de fait beaucoup développé en la matière[10], et il a le plus souvent donné lieu à des résultats positifs[11], en ligne avec la position d’approbation défendue par les dirigeants au pouvoir, sauf exceptions récentes[12].

Si l’enjeu d’un référendum national porte sur l’appartenance d’un pays à la Communauté ou à l’Union européenne, son verdict est en effet aisément respecté – ce fut par exemple le cas après les deux « non » du peuple norvégien, ou plus récemment à l’occasion du « Brexit ». Si les objections exprimées lors d’un référendum négatif peuvent donner lieu à des concessions aisément identifiables, ces dernières sont naturellement accordées : il en est allé ainsi des « clauses d’exemption » négociées par le Danemark suite à un référendum négatif sur le Traité de Maastricht, et qui ont notamment permis à ce pays à ne pas rejoindre la zone euro. La Constitution européenne offrait cependant un défi beaucoup plus complexe, puisqu’elle prévoyait une refonte du « règlement de copropriété » de l’UE, par nature applicable à l’ensemble des Etats-membres, et au sein duquel il était simplement possible de procéder aux amendements présentés ci-avant (voir §-1.1), sans volonté générale de renoncer à une telle refonte.

Dans ce contexte, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE pouvaient d’autant moins transformer les deux « non » Français et Néerlandais en rejet pur et simple d’un nouveau Traité que deux autres référendums avaient donné lieu à la victoire du « oui », en Espagne puis au Luxembourg, mais aussi et surtout parce que les autorités françaises et néerlandaises avaient souhaité s’engager dans un exercice de réécriture du texte de la Constitution européenne afin d’aboutir au Traité de Lisbonne. Il se trouve par ailleurs que huit autres Etats-membres de l’UE avaient déjà ratifié le Traité constitutionnel par voie parlementaire en mai 2005, et que huit autres décidèrent de le faire après cette date – de sorte que 18 « oui » avaient été exprimés en janvier 2007, contre seulement 2 « non » (voir Tableau 2).

C’est sur la base de cette double réalité politique européenne que les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 ont décidé de négocier l’élaboration d’un Traité modificatif lors du Conseil européen du 23 juin 2007, puis qu’ils l’ont signé à l’occasion du Conseil européen de Lisbonne le 19 octobre 2007, avant de l’ouvrir à une ratification unanime des 27 Etats-membres, qui permit son entrée en vigueur le 1er décembre 2009.

Tableau 2

Ratifications de la « Constitution européenne » : état des lieux en mai 2005 & janvier 2007

| Oui | Non |

Ratifications référendaires

| Espagne Luxembourg | France Pays-Bas |

Ratifications parlementaires en mai 2005 | Allemagne, Autriche, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie, Slovénie, Slovaquie |

-— |

Ratifications parlementaires en janvier 2007 | Belgique, Chypre, Estonie, Finlande, Lettonie, Malte + Bulgarie & Roumanie[13] |

-— |

Total | 18 | 2 |

Source : données Eurlex, Yves Bertoncini

Le malaise politique et démocratique généré par les suites données au vote populaire du 29 mai 2005 semble donc découler d’une autre illusion politique hexagonale : non seulement ce référendum n’était pas abrogatif, mais le « non » ne pouvait en rien être définitif dès lors que le rejet du « Traité constitutionnel européen » n’avait pas vocation à empêcher ad vitam aeternam l’adoption de tout nouveau Traité communautaire…

Un tel malaise traduit sans doute aussi largement le déficit de « culture de compromis » à l’œuvre dans notre pays, aussi bien dans son fonctionnement démocratique interne que vis-à-vis de nos concitoyens européens. Car même si la France est l’un des pays les plus puissants et influents de l’UE, ses représentants doivent aussi composer avec le rapport de force diplomatique et politique établi entre des démocraties nationales toutes aussi légitimes que la nôtre : ce rapport de force n’était guère favorable au printemps 2007, ce dont Nicolas Sarkozy a dû tenir compte. C’est d’ailleurs pour des raisons de même nature que, malgré son audacieuse promesse de campagne, il fut très difficile pour François Hollande de renégocier à l’été 2012 un « Traité budgétaire » déjà signé par la France et tous ses partenaires, et plus aisé en revanche d’obtenir des mesures d’accompagnement en termes de soutien à la croissance.

1.3 La victoire mythifiée du « non » : une agrégation de contraires, largement centrés sur des enjeux nationaux

Un examen politique attentif du texte du Traité de Lisbonne et du contexte démocratique ayant conduit à sa ratification conduit à réfuter la thèse d’un « déni de démocratie » franco-européen au regard du verdict référendaire du 29 Mai 2005. Cette thèse étant pourtant ressassée ad nauseam depuis 20 ans par nombre de militants et d’observateurs, sans doute procède-t-elle moins d’une démarche intellectuelle que d’une construction politique dont il faut tenter de mieux identifier les ressorts.

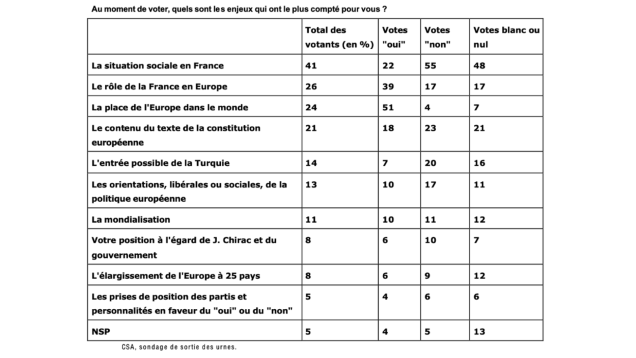

Comme l’a souligné Pascal Perrineau dès 2005, les électeurs du non ont en effet été « l’objet d’une véritable tentative de captation politique afin de faire oublier la logique d’agrégation des contraires propre à l’instrument référendaire »[14]. Ce n’est pas seulement la nécessité de prendre en compte les rapports de force au niveau européen qui rendait très difficile de satisfaire intégralement les électeurs ayant voté non en 2005, mais aussi cette logique interne d’agrégation des contraires. Cette difficulté s’est avérée d’autant plus vive en France que l’analyse des motivations des « nonistes » indique que leur vote a davantage porté sur des enjeux nationaux que sur des enjeux européens, comme l’indiquent les principales enquêtes d’opinion réalisées juste après le scrutin[15].

Si une analyse portant sur l’ensemble des votants du 29 mai 2005 permet de relever que 59% d’entre eux ont fait leur choix sur la base d’enjeux européens, contre seulement 39% sur la base d’enjeux nationaux, il est en effet frappant de constater que ces proportions varient considérablement selon qu’ils aient voté « oui » ou « non » [16] :

- parmi les électeurs du « oui », 81% déclarent avoir fait leur choix sur la base d’enjeux européens, contre seulement 15% sur la base d’enjeux nationaux ;

- parmi les électeurs du « non », seulement 42% déclarent avoir fait leur choix sur la base d’enjeux européens, contre 52% sur la base d’enjeux nationaux.

On peut donc souligner avec Pascal Perrineau que « le cadrage national a dominé très nettement le cadrage européen » et que « la pulsion nationale a été dominante dans le vote « non » alors qu’elle était marginale dans le vote « oui » »[17]. Tout en nuançant très fortement les interprétations visant à faire du vote « non » un désaveu adressé d’abord et avant tout à la Constitution européenne ou plus largement à l’UE.

Un examen détaillé des motivations des votants (voir Tableau 3) permet de les hiérarchiser plus précisément, et de constater que se détache très nettement « la situation sociale en France », invoquée par 55% des électeurs du « non » (contre seulement 22% des électeurs du « oui »). Ce rejet a traduit une protestation pour l’essentiel liée à la persistance d’un important chômage de masse en France dans un contexte de désindustrialisation tout au long des trois décennies qui avaient précédé le vote référendaire. Sur un plan plus directement politique, d’autres motivations de dimension nationale apparaissaient aussi, telle que la « position à l’égard de Jacques Chirac et du gouvernement » (10%)[18] ou les « prises de position des partis et personnalités » (6%). Une motivation « mixte » est également perceptible, qui portait sur « le rôle de la France en Europe », invoqué par 17% des électeurs du « non », contre 39% des électeurs du « oui ».

Tableau 3

Les motivations principales pour les votants du 29 Mai 2005

Source : données CSA, Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe, Octobre 2005.

Les autres motivations des votants avaient une dimension plus clairement européenne, au premier rang desquelles : le contenu du texte de la constitution européenne (23% pour le « non », 18% pour le « oui ») ; l’entrée possible de la Turquie dans l’UE (20% pour le « non », 7% pour le oui) ; les orientations, libérales ou sociales, de la politique européenne (17% pour le « non », 10% pour le « oui »). Les autres motivations à dimension européenne invoquées étaient respectivement : la mondialisation (11% pour le « non », 10% pour le « oui ») ; l’élargissement de l’Europe à 25 pays (9% pour le « non », 6% pour le « oui ») ; la place de l’Europe dans le monde (4% pour le « non », 51% pour le « oui »).

Le très net décalage relevé sur ce dernier point entre électeurs du « non » et électeurs du « oui » semble symboliser à lui seul la dimension plus clairement nationale du vote des premiers et internationale du vote des seconds, et donc inciter à nouveau à relativiser très fortement les interprétations visant à faire du vote « non » un désaveu adressé d’abord et avant tout à « l’Europe ».

20 ans plus tard, il est pourtant frappant de constater que l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne demeure un point de fixation et de crispation quasi-identitaire pour les promoteurs du « non », qui communient en boucle autour de la dénonciation d’un prétendu « déni démocratique ». Une telle communion ne procède pas seulement d’une vision étroitement nationale de la démocratie ou d’une forme de paresse intellectuelle : elle découle sans doute aussi de la logique d’« agrégation des contraires » à l’œuvre le 29 mai 2005, et qui a permis à des forces politiques de décrocher une victoire inespérée, et qui se dérobe le plus souvent à eux.

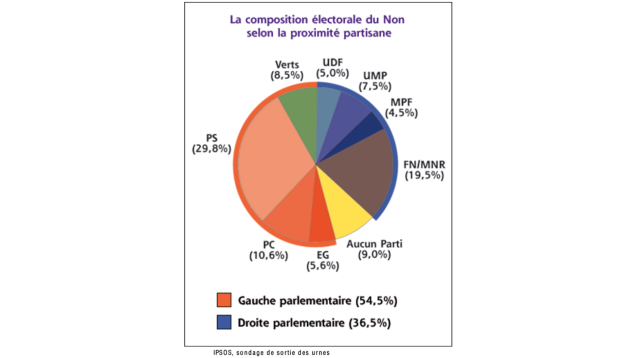

Graphique 1

Composition partisane du vote « non » le 29 mai 2025

Source : données CSA, Gaëtane Ricard-Nihoul, Notre Europe, Octobre 2005.

C’est ainsi parce qu’ils ont uni leurs suffrages le temps d’un scrutin que les votants déclarant une proximité partisane avec la gauche communiste et radicale ou avec l’extrême droite ont pu franchir la barre des 50% de manière exceptionnelle, avec l’appui massif de de nombre d’électeurs socialistes et écologistes (voir Graphique 1). Il n’est dès lors guère étonnant que la victoire du « non » soit depuis lors célébrée comme « la mère de toutes les victoires », mais aussi que les suites qui lui furent données soient perçues comme une défaite d’autant plus amère, sans grande considération pour son impact diffus sur le contenu des politiques européennes et françaises.

Il apparaît dès lors salutaire de poursuivre la mise en perspective de la portée politique du verdict du 29 mai 2005 sur la base d’un double approfondissement : d’une part afin de mesurer si les messages européens exprimés par les Français ont trouvé un écho au niveau communautaire (§-2) ; d’autre part afin d’évaluer l’évolution du malaise politique largement hexagonal révélé par le « non » (§-3).

2. Une Europe plus française à défaut d’une « France en plus grand »

L’Union européenne a beaucoup changé au cours des deux dernières décennies, notamment dans son rapport au monde, sous l’effet de nombreux chocs externes – financiers, environnementaux, migratoires, sécuritaires… – et de la pression exercée par la Russie de Poutine, la Chine de Xi-Jiping et les Etats-Unis de Trump. Nombre d’observateurs ont pu relever qu’elle était devenue beaucoup plus « française »[19] entre 2005 et 2025, ce qu’Emmanuel Macron ne manque jamais de souligner, en revendiquant l’inspiration prophétique de son discours de la Sorbonne[20].

Pourtant, notre pays reste très certainement porteur de réflexes et de postures qui n’ont pas disparu depuis 20 ans et qui reflètent un euroscepticisme – déjà fort dans l’opinion publique française lors du référendum de 2005 – qui reste prégnant par comparaison à ce que l’on peut constater dans les autres pays membres de l’UE[21]. Si « l’Europe » est devenue plus française, elle ne saurait par nature devenir « une France en plus grand » : c’est une autre leçon post référendaire qui demeure à méditer.

2.1 « Vingt ans après » : une Europe plus « française » ?

Comme l’analyse des motivations des votants a permis de le rappeler, le vote du 29 mai 2005 a porté non pas tant sur le texte de la Constitution que sur le contexte dans lequel le référendum a eu lieu, dans ses dimensions nationale et européenne. C’est donc en examinant à grands traits l’évolution de ce contexte qu’on peut sans doute le mieux évaluer dans quelle mesure le vote des Français a été ou non suivi d’effets au cours de la période 2005–2025. Les choix politiques faits sous les présidences Sarkozy, Hollande et Macron ainsi qu’au niveau européen, sont-ils de nature à satisfaire les Français, et notamment ceux ayant choisi le « non » ?

Une première question se pose 20 ans après : les électeurs qui avaient choisi de voter « non » en raison des « orientations, libérales ou sociales, de la politique européenne » ont-ils davantage de raison d’avoir changé d’avis ? Au rayon positif, il est à noter que la « directive services » (dite « Bolkestein ») a été assez profondément remaniée en 2005 et 2006 – quand bien même elle ne proposait pas de travailler en France en étant payé comme en Pologne… Reste que les conditions d’application d’une directive connexe, relative au détachement des travailleurs, ont à nouveau défrayé la chronique au milieu et la fin des années 2010, de sorte que l’adoption (en 2018) et la mise en œuvre (en 2020) d’une directive renforçant les contrôles mis en place au niveau européen et national a été nécessaire afin de répondre à un certain nombre de problèmes spécifiques de concurrence déloyale dans certains secteurs d’activités (notamment le bâtiment, le transport et l’agro-alimentaire). La création d’une « Autorité européenne du travail » fait elle aussi écho au « non » de 2005 : elle soutient en effet depuis 2019 les États membres sur les questions relatives à la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre, y compris les règles sur la libre circulation et le détachement des travailleurs, et sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – tout en renforçant la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le travail non déclaré, qui reste le défi clé à relever.

Tableau 4

Les clauses contractuelles régissant l’UEM : des ajustements en ligne avec les positions françaises

| UEM Originelle | UEM post « crise zone euro » | UEM post crise COVID 19 |

Interventions de la Banque centrale Européenne | Inflation égale ou inférieure à 2% | LTRO pour les banques Rachat de dettes des Etats Quantitative Easing | Rachat de dettes privées et publiques (PEPP) Fin du principe de proportionnalité pour le rachat des dettes des Etats |

Dettes & Déficits | Moins de 60% du PIB Moins de 3% du PIB | Suspension du seuil des 3% / Adoption du Pacte budgétaire | Suspension générale du Pacte de stabilité (2020–2022) Révision du Pacte de stabilité (2024) Suspension ponctuelle du Pacte de stabilité (2025-…) |

Aide aux États en crise financière | Exclue (« no bail out ») | MESF FESF MES (& Troïka) Union bancaire incluant une garantie européenne des dépôts | Accès au MES sans conditions si dépenses sanitaires |

Soutien financier conjoncturel | --— | ---— | Fonds de garantie chômage partiel -SURE (UE 27) Plan de relance « Next Generation » (UE 27) Emprunt et remboursement possible via de nouvelles ressources |

Source : Yves Bertoncini « La solidarité européenne face aux crises », Fondation Robert Schuman, Mai 2020

Par ailleurs, alors qu’elle était au cœur du référendum de 1992, l’Union économique et monétaire n’a pas été complétement absente du débat référendaire français de 2005, qui a notamment porté sur le statut et le rôle de la BCE. Elle n’a cependant pas été évoquée avec autant de vigueur que pendant la « crise de la zone euro » (2010–2015) qui a largement structuré le débat public sur l’UE, en France comme ailleurs. La solidarité financière inédite mise en œuvre au bénéfice des « pays sous-programme » (Grèce, Irlande, Portugal et Chypre) avait alors suscité des réticences limitées en France au regard de celles apparues en Allemagne ou en Finlande, alors que les contreparties exigées auprès de ces pays et l’accent mis sur l’ajustement budgétaire et les réformes structurelles avaient en revanche été beaucoup plus mal perçues dans notre pays. Un état des lieux tout aussi contrasté peut être dressé à l’égard du rôle joué par la France pendant cette crise : alors que Nicolas Sarkozy et François Hollande ont souvent été à l’initiative d’avancées traduisant clairement des souhaits français (soutien de la BCE à l’activité, mise en place du Mécanisme européen de stabilité, création d’une Union bancaire, application plus souple du pacte de stabilité, lancement du « plan Juncker » sur les investissements publics, etc.), il semble qu’une fraction significative des Français ait continué à percevoir négativement l’appel à ramener le déficit public national sous les 3% du PIB. Au total, même si une large majorité de Français souhaitent demeurer membre de l’union monétaire et écartent la perspective d’un retour au franc, la gestion de la « crise de la zone euro » a sans nul doute contribué à détériorer l’image de l’UE en France à l’époque[22], alors même que la gouvernance de l’UEM s’est très largement éloignée des termes du contrat mariage conclu au moment du lancement de l’euro sous l’influence de l’Allemagne et largement rapprochée des thèses françaises traditionnelles (voir Tableau 4).

En outre, l’évolution des choix français et communautaires en termes d’élargissement de l’UE est plus contrastée. Il est évident que la perspective d’une adhésion de la Turquie s’est singulièrement éloignée depuis 2005, pour des raisons qui tiennent autant aux choix d’Ankara qu’à l’attitude adoptée par les autorités françaises et communautaires : une fraction non négligeable des « nonistes » a donc été parfaitement entendue sur ce registre.

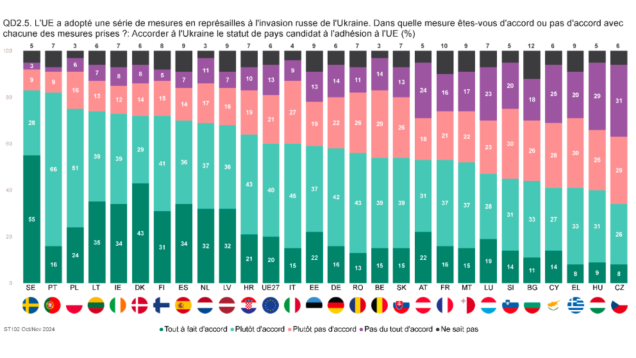

En même temps, l’UE s’est élargie à trois nouveaux pays depuis 2005 - Bulgarie et Roumanie en 2007, Croatie en 2013 – même si elle a connu un rétrécissement avec le Brexit (2016–2020). Il n’est pas certain que ces trois nouvelles adhésions aient été de nature à satisfaire tous les électeurs ayant opté pour le « non » il y a 20 ans, d’abord à droite, mais aussi à gauche ; cela d’autant moins après la décision d’ouvrir les négociations d’adhésion à l’UE avec l’Albanie et la Macédoine du Nord en juillet 2022. Surtout, la guerre en Ukraine a ravivé la question de l’élargissement de l’UE et a conduit la France, comme tous les autres États membres de l’UE, à accorder le statut de candidat à l’Ukraine, mais aussi à la Moldavie et à la Géorgie[23].

Graphique 2

Degré de soutien à la candidature d’adhésion à l’UE de l’Ukraine

Source : Eurobaromètre standard 102 La réponse de l’UE à la guerre en Ukraine Octobre-Novembre 2024

En lançant le projet de la Communauté Politique Européenne en mai 2022, la France a semblé vouloir démentir sa réputation de frilosité vis-à-vis de l’élargissement et notamment vers l’Est du continent. Il semble qu’Emmanuel Macron ait rompu avec cette vision française traditionnelle à l’occasion du discours prononcé à Bratislava en mai 2023, en déclarant que « la question (…) n’est pas de savoir si nous devons élargir (…) ni même quand nous devons le faire, c’est pour moi le plus vite possible ». Ce discours marque une évolution dans le narratif français vis-à-vis de l’élargissement avec un message positif aux pays d’Europe centrale et orientale. Toutefois, cette nouvelle approche doit encore trouver une traduction dans les faits, via des initiatives concrètes, et il reste une vraie difficulté chez les élites politiques et administratives françaises à admettre que la « géopolitisation » de l’UE impose l’élargissement tout en restant compatible avec le projet original de la construction européenne et à l’expliquer à une opinion publique sceptique (voir Graphique 2)[24]. Ce serait d’autant plus salutaire que l’hostilité à la candidature de la Turquie a conduit en juillet 2008 à une révision de la Constitution française et à l’insertion d’un article 88.5 prévoyant de soumettre à référendum toute nouvelle adhésion à l’UE[25] – un autre héritage tangible du « non » de 2005.

Last but not least, tandis que la place de l’Europe dans le monde a constitué la première motivation des Français ayant choisi le « oui » en 2005 (voir infra), l’émergence de défis extérieurs peu ou pas évoqués au printemps 2005 n’a-t-elle pas été à l’inverse de nature à améliorer l’image de l’UE en France ? Depuis 10 ans en effet, l’UE a connu des transformations significatives, souvent alignées sur des priorités défendues par la France, sous l’effet des « chocs de souveraineté » auxquels les Européens ont été confrontés : crise migratoire, crise sanitaire, crise énergétique, retour de la guerre sur le continent européen depuis l’invasion russe de l’Ukraine et plus récemment « clash des continents » entre l’Europe et l’Amérique de Trump. Les événements extérieurs ont fourni ainsi une justification forte au narratif politique hexagonal sur la « souveraineté européenne » porté depuis 2017 par Emmanuel Macron, et dont ce dernier souhaite trouver les « clés » pour répondre aux transformations géopolitiques et géoéconomiques mondiales et faire face aux enjeux de puissance : sécurité collective ; régulation des flux migratoires ; transition environnementale et énergétique ; souveraineté technologique et numérique ; guerre commerciale ; etc. La capacité de leadership politique européen du Président de la République lors de son premier quinquennat a permis de capitaliser sur les défis extérieurs afin de promouvoir cet agenda national traditionnel auprès des partenaires de la France. En même temps, alors que le concept de « souveraineté européenne » avait été également conçu comme un moyen de surmonter le « tabou français » de l’opposition entre « Europe » et « souveraineté », le travail de pédagogie, qui aurait dû favoriser l’appropriation de la « souveraineté européenne » par les Français, n’a pas fait l’objet d’une même volonté politique au plan domestique, ce qui très dommageable dans l’un des pays membres de l’UE où l’euroscepticisme est encore aujourd’hui le plus fort

La crise sanitaire, puis l’invasion russe de l’Ukraine ont néanmoins favorisé un « réveil géopolitique de l’Europe » en provoquant une prise de conscience de nos dépendances et de leurs coûts dans des domaines stratégiques : santé, énergie, technologie, numérique, défense, etc. Ce faisant, ces chocs ont confirmé le diagnostic établi par les autorités françaises : l’UE et ses Etats membres sont désormais engagés dans une compétition en matière de souveraineté, notamment avec la Chine et les Etats-Unis et, dans un monde de ressources rares, d’échanges conditionnés aux intérêts domestiques et de tensions géopolitiques accrues, doivent réinvestir dans les politiques régaliennes afin d’améliorer la résilience de l’UE et de ses pays face aux chocs. Une telle prise de conscience a conduit à renforcer les thèses françaises du besoin d’adapter le modèle européen et les politiques européennes existantes à ces nouveaux défis, notamment : la politique industrielle avec la mise en place de davantage d’« alliances industrielles » et de « projets importants d’intérêt européen commun », les PIIEC[26] ; la politique de concurrence en assouplissant les règles encadrant les aides d’Etat et en luttant contre les acquisitions de technologie incompatibles avec une concurrence loyale ; et la politique commerciale avec le renforcement des outils permettant de déjouer l’impact des subventions étrangères et du dumping.

2.2 L’UE n’est pas une France en plus grand : les limites de l’alignement des partenaires européens sur les positions hexagonales

Le « non » français ayant été immédiatement suivi d’un « non » néerlandais, peu d’analystes l’avaient attribué à une nouvelle manifestation de « l’exception française » si souvent invoquée pour expliquer les décalages entre notre pays et le monde extérieur. Dans cette perspective, nous avions cependant souligné que la culture politique française avait pu jouer également un rôle très important dans l’issue du vote[27]. Plusieurs traits dominants de la culture politique française s’étaient en effet exprimés au cours du débat référendaire, au point de peser puissamment non seulement sur sa structuration mais également sur son issue, sur au moins trois registres politique, socio-économique et « géopolitique »:

– une culture institutionnelle jacobine en déphasage avec une culture européenne caractérisée par la polyarchie et la logique du compromis négocié ;

– une vision économique « antilibérale » conduisant à des difficultés très fortes d’appropriation des logiques du marché, de la concurrence et des mécanismes de libéralisation tant sur les plans interne qu’externe ;

– enfin, une identité internationale gallicane mal à l’aise dans l’Union à 25 (et aujourd’hui à 27) expliquant que de nombreux électeurs du « non » aient rejeté le traité constitutionnel pour dire « non » à l’entrée de la Turquie

Ce dernier rejet s’était exprimé sur fond de craintes culturelles et « identitaires » mais aussi pour contester l’élargissement aux pays d’Europe centrale, orientale et baltique dont l’adhésion avait été effective un an avant avec des craintes fortes dans l’opinion publique en matière socio-économiques – risques de concurrence sociale et fiscale -, mais aussi stratégiques – risque de dilution de l’influence française dans une Union élargie à des pays fortement atlantistes.

Dans ce contexte, et malgré les avancées significatives intervenues depuis deux décennies, souvent en ligne avec les positions françaises, il est important de rappeler que nos partenaires européens et l’UE ne pourront jamais être totalement alignés sur les thèses hexagonales.

En effet s’il existe aujourd’hui un consensus européen pour faire face aux vulnérabilités économiques et de sécurité, consensus qui fait fortement écho aux « idées françaises »[28], tous les pays membres de l’UE n’appréhendent pas l’agenda de « souveraineté européenne » et d’« autonomie stratégique » de la même façon. S’agit-il de conduire à la réduction des dépendances par le renforcement des capacités productives nationales ou/et européennes, ou plutôt par le redéploiement et la diversification des fournisseurs externes ? Alors même que les Européens entrent dans un monde où les tensions géopolitiques sont durablement installées, la plupart des pays européens considèrent encore que l’UE ne peut vivre autrement que dans une interdépendance mondiale qui leur est largement profitable, ce qui a d’ailleurs conduit à forger le concept d’autonomie stratégique « ouverte ».

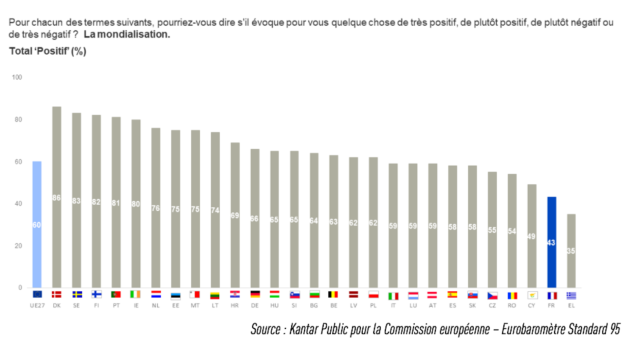

Cette réalité peut être illustrée par plusieurs exemples[29], dont le plus marquant est actuellement le projet d’accord UE-Mercosur : comment la France pourra-t-elle entraîner l’essentiel des Européens dans son sillage économique et diplomatique compte tenu de son déficit commercial récurrent et en continuant à soutenir à ce point les agriculteurs nationaux contre les projets d’accords de libre-échange conclus entre l’UE, le Mercosur et d’autre pays ou régions ? Le projet d’accord transatlantique en matière de commerce et d’investissement (« TTIP » ou « TAFTA ») a joué il y a 10 ans le même rôle de repoussoir que la directive Bolkestein en 2005 ; le débat français sur le projet d’accord entre l’UE et le Mercosur pose à nouveau la question de savoir si l’orientation libérale des traités et des politiques communautaires est susceptible de susciter autre chose qu’une vigilance critique ou un rejet massif de la part de nombre de Français, bien au-delà des « nonistes » de 2005. Ces critiques récurrentes font écho à la représentation dépréciative de la concurrence dans notre pays, qu’elle soit interne ou externe, et tranchent avec la nature du débat public dans nombre des pays de l’UE (voir Graphique 3).

Graphique 3

La perception de la mondialisation en France et dans l’Union européenne en 2023

Autre exemple de hiatus entre les positions françaises et les positions des autres Etats-membres, en matière de défense cette fois. Il est évident que le rapprochement initié par Trump entre Washington et Moscou constitue une rupture sans précédent du camp occidental et a provoqué une nouvelle prise de conscience bienvenue au sein de l’UE, devant conduire à un réarmement européen faisant fortement écho aux thèses françaises traditionnelles. Pourtant, comment faire advenir une véritable « Europe de la défense » et faire progresser « l’Europe de l’armement », notamment sans désespérer les industriels de l’armement français, et notamment Dassault qui rechigne toujours à partager son savoir faire avec les industriels allemands et espagnols dans le cadre du projet de « système d’avion de combat du futur », et se verrait bien produire seul un nouvel héritier national des Mirage et des Rafale ? Si le registre intergouvernemental domine la politique européenne de défense, la France plaide sans convaincre pour une « préférence européenne » quasi absolue en matière d’achats d’armement tout en restant ambigu sur ce que cela signifie précisément : les armements « made in France », comme l’avion de combat Rafale, correspondent-ils à cette définition de la « préférence européenne » ou y sont-ils au contraire opposés[30] ?

Troisième exemple symbolique de malentendus franco-européens : en matière énergétique, il est possible de s’interroger enfin sur la question de savoir comment promouvoir l’unité et la souveraineté des Européens en érigeant à ce point la filière nucléaire comme une priorité politique et financière – en dépit de toutes les avanies et incertitudes qui l’entourent. Si la France est naturellement légitime dans sa volonté de le faire pour son propre compte, puisque les mix énergétiques sont définis par les Etats de l’UE, sa croisade européenne sur ce registre suscite beaucoup de réserves en Europe dès lors que les mix énergétiques de ses voisins accordent plutôt la priorité aux énergies renouvelables – et que la France est le seul pays des 27 à ne pas avoir atteint les objectifs fixés en commun sur ce registre ?

Last but not least, notre pays ne semble pas avoir fait beaucoup de progrès en termes de culture du compromis négocié, qui imprègnent l’essentiel des autres Etats-membres de l’UE et les institutions communautaires, et dont le déficit explique une bonne partie du malaise généré par les suites données au « non » en 2005. Toujours marquée par une binarité entretenue par les règles et usages de la Vème République, cette culture du compromis peine même à s’imposer au forceps au niveau national, à l’heure où les autorités gouvernementales sont en quête d’introuvables majorités d’idées au Parlement. Il est dès lors d’autant plus difficile qu’elle structure notre rapport à « l’Europe », à l’heure où la France s’est lancée dans des « croisades » si excessives contre le projet d’accord UE-Mercosur et les initiatives européennes en matière de réarmement que son gouvernement court le risque d’être mis en minorité lors des votes à la majorité qualifiée programmés au Conseil des ministres sur ces deux sujets. Si les autorités allemandes ont accepté sans plaisir mais sans barguigner d’être mises en minorité lors de l’adoption de contre-mesures tarifaires sur les véhicules électriques chinois, nos autorités et nos compatriotes en feront-ils de même en pareil cas, dans un pays où la « crise de la chaise vide » suscitée par le Général de Gaulle il y a 60 ans a instillé le poison d’une souveraineté à la fois si ombrageuse et si sacrée qu’elle ne saurait subir l’épreuve de concessions de trop grande ampleur ?

Ces quelques exemples montrent qu’il conviendrait de lever l’« ambivalence française » qui se niche au cœur de la logique de projection caractéristique du rapport de la France et des Français à l’Europe[31] – et qui laisse penser à certains de nos partenaires que le discours français d’« autonomie stratégique » vise à la fois se prémunir d’une ouverture internationale générant un double déficit commercial et industriel, mais aussi à rompre avec les dépendances européennes extérieures vis-à-vis de certaines puissances (Etats-Unis, Chine) pour opérer un nouveau transfert de dépendance, interne cette fois, notamment vis-à-vis de la France.

De là découle une double exigence politique et civique : faire la pédagogie à l’échelle européenne du projet qui est porté en matière de « souveraineté européenne » pour convaincre qu’il ne s’agit pas de promouvoir des intérêts purement français ; mais aussi en France pour expliquer que cela ne conduira pas à une dissolution de l’indépendance nationale française. C’est la condition sine qua non pour faciliter un alignement plus fort des positions françaises et des positions européennes mais aussi pour favoriser une appropriation plus lucide des réalités européennes par les Français 20 ans après le « non ».

3. La « France du Non », pas seulement à l’Europe : l’avènement de nouveaux clivages politiques structurants

L’une des dimensions les plus importantes du référendum de 2005 a été de réunir dans le « Non » des électrices et des électeurs venant d’horizons politiques et sociaux différents. Si personne n’a contesté le caractère hétérogène du vote « Non », tout le monde n’en a pas tiré les mêmes conclusions : certains ont souligné que cette hétérogénéité traduisait le poids des motivations nationales du vote, en d’autres termes que seul ce type de motivations nationales (vote de sanction contre l’exécutif, « populismes » de gauche et de droite) pouvait réunir des contraires[32] quand d’autres ont souligné qu’à travers cette hétérogénéité s’exprimait la pluralité d’un vote sur l’enjeu européen[33]. Pour cette seconde lecture, ce n’est pas un vote national sans enjeu européen qui eut lieu le 29 mai 2005 ; la fusion dans le même bulletin de vote « Non » de différentes motivations pour contester ou s’opposer à l’UE n’étant alors que le résultat du choix binaire proposé par le référendum.

Plutôt que de « rejouer » cette controverse à présent bien connue, on privilégiera ici une autre voie explicative : ce n’est qu’en prenant en compte la dualité des opinions qui s’est exprimée sur la construction européenne que l’on peut comprendre le 29 mai 2005. Si le verdict référendaire d’il y a 20 ans a été en partie motivé par des considérations de politique nationale, on peut aussi déceler dans la victoire du « Non » la première manifestation d’une double représentation de l’intégration européenne dans la société française.

3.1. La manifestation d’un nouveau clivage « universalisme – anti-universalisme »

C’est le principal legs du référendum du 29 mai 2005 dans la vie politique française : depuis 2005, la structure des opinions sur l’intégration européenne de la France ne se résume plus à un simple contraste entre « pour » et « contre » l’intégration européenne. Le vote du 29 mai 2005 marque l’affirmation d’une nouvelle ligne de démarcation dans l’opinion, qui tient aux modalités de l’intégration européenne, et plus seulement au principe même de cette intégration qui s’était exprimé dans le vote pour le Traité de Maastricht treize ans plus tôt.

Le thème d’une « autre Europe » a sans doute perdu de son acuité et de sa visibilité dans le débat public d’aujourd’hui (malgré plusieurs tentatives pour le réamorcer) mais il n’en reste pas moins d’importantes traces dans les structures fondamentales de l’opinion publique. S’il est empiriquement difficile de remonter jusqu’à l’origine de cette dualité de l’opinion publique vis-à-vis de l’intégration européenne en France, on en trouve les premiers signes visibles dès le début des années 2000. Le 29 mai 2005 n’est pas la point de départ de cette évolution, il en est plutôt une manifestation traduisant les conséquences d’une modification importante du rapport des Français à l’UE.

La sociologie politique des opinions vis-à-vis de l’UE a en effet montré que dès la fin des années 1990 et le début des années 2000 que l’attitude à l’égard de l’intégration européenne participait à l’émergence d’un nouveau clivage de l’espace politique français, celui qui oppose depuis « universalistes » et « anti-universalistes » pour reprendre les termes employés à l’époque par Gérard Grunberg et Etienne Schweisguth[34]. Selon ces deux auteurs, « les valeurs universalistes, qu’on peut aussi appeler valeurs humanistes, peuvent être définies comme celles qui posent le développement et l’épanouissement de l’individu humain comme valeur suprême, avant la conformité à la tradition et avant l’importance accordée au groupe d’appartenance. Elles affirment l’égale dignité, ou l’égale valeur, des individus humains, quelle que soit leur appartenance ethnique, raciale, nationale, sociale ou sexuelle. Elles tendent à souligner la dimension de valeur humaine existant chez tout individu, quels que soient ses actes, plutôt qu’à privilégier l’idée d’une hiérarchie des mérites ».[35]

Pour eux, ce nouveau clivage constitue dès la fin des années 1990 le principal clivage de la vie politique française, celui sur lequel le FN de l’époque va se différencier fortement des autres partis politiques. Le rôle joué par les questions européennes dans l’affirmation de ce nouveau clivage est déterminant : les thèmes de l’immigration, des frontières et la souveraineté nationales deviennent dès lors des éléments structurants du débat politique en France – et l’intégration européenne de la France, l’enjeu pivot de l’espace politique français.

Les chercheurs qui ont identifié l’émergence de ce nouveau clivage dans la vie politique hexagonale n’ont jamais prétendu que le clivage gauche-droite avait pour autant disparu. Ils ont en fait montré la progressive, et difficile, coexistence des deux clivages, notre vie politique étant désormais soumise à une série de tensions liées à la difficulté pour les partis politiques de tenir des positions cohérentes sur les deux clivages à la fois. C’est bien cette difficile articulation entre les deux axes de la vie politique française qui s’est manifestée de manière spectaculaire le 29 mai 2005 et s’est prolongée depuis lors.

Il a été possible de montrer dès 2004 (sur la base des données de l’enquête électorale du Cevipof de 2002) que cette « bidimensionnalité » de l’espace politique français se retrouvait très clairement en matière d’opinion sur l’Europe[36]. Ces analyses publiées un an avant le 29 mai 2005, en préfiguraient largement les résultats. Elles soulignaient que certains électorats (à gauche notamment) étaient à la fois favorables à l’intégration européenne sur le principe, mais en contestaient les modalités, craignant les conséquences de l’Europe en matière sociale sur la France tandis qu’à droite on trouvait la même tension mais avec des craintes sur les conséquences de l’Europe en matière migratoire et d’identité nationale.

Un travail ultérieur, prolongeant celui de 2004, a permis de résumer ainsi les choses : « Au début des années 1990, l’idée dominante était que les enjeux européens s’inséraient dans la dimension gauche droite. Dix ans plus tard, de nouvelles analyses identifiaient soit « un clivage nouveau, transversal au clivage gauche-droite traditionnel » opposant attitudes « universalistes » et « anti-universalistes » et permettant de comprendre la singularité à long terme du Front national, soit un axe ouvert-fermé articulé autour de valeurs relatives à la perception de l’Autre (immigration, Europe, globalisation) et indépendant de l’axe gauche-droite. La toute dernière génération de travaux sort de l’alternative et montre que le rapport à l’Europe combine en fait deux dimensions : une première dimension spécifique à l’Europe indépendante de l’axe gauche droite et une seconde centrée sur les craintes sociales qui s’indexe sur l’axe gauche-droite »[37].

3.2 Le legs du 29 mai 2005 : deux dimensions irréconciliables de la politique française ?

Les traces de cette « bi-dimensionnalité » sont aujourd’hui moins fortes qu’entre 2005 et 2017. La proposition politique sur laquelle Emmanuel Macron a été élu en 2017 représente en effet une tentative de « solder les comptes » : en affirmant un projet politique entièrement construit sur l’idée d’atténuer la tension née du clivage sur l’Europe et de sa difficile articulation avec le clivage gauche-droite, Emmanuel Macron a tout simplement voulu rabattre le second sur le premier. Proposant aux « universalistes » de gauche et de droite de se réunir dans une nouvelle synthèse politique, le macronisme de 2017 a tenté de remettre en cohérence notre vie politique le long d’un seul continuum opposant les « universalistes » aux « nationalistes belliqueux » pour reprendre ses termes. Ce projet politique a en partie réussi (sinon Emmanuel Macron n’aurait pas été élu à deux reprises) et en partie échoué.

L’échec de ce projet va notamment se manifester avec une force rarement atteinte dans notre vie politique : la crise des Gilets jaunes. Les données du Baromètre de la confiance politique du Cevipof réalisé en décembre 2018 (c’est-à-dire en pleine crise des Gilets jaunes) permettent tout d’abord de constater la résilience de la « bi-dimensionnalité » des opinions sur l’Europe en France, et donc le relatif échec de la synthèse macroniste. Dans cette enquête, on demandait aux personnes interrogées quelles étaient leurs craintes vis-à-vis de l’intégration européenne de la France : 70% d’entre elles disaient alors craindre que la construction européenne se traduisent par moins de protection sociale en France, 69% qu’il y ait une augmentation du chômage, 61% qu’il y ait une augmentation du nombre d’immigrés en France et 58% que l’on perde notre identité nationale et notre culture.

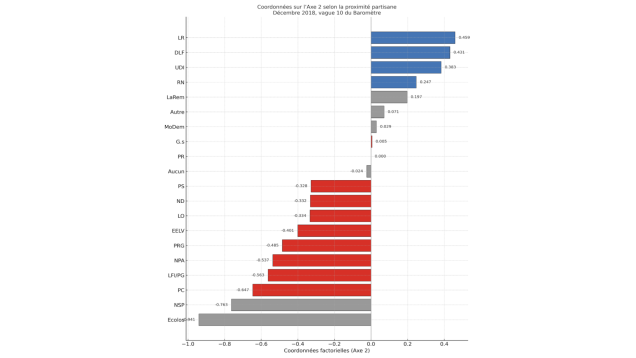

Graphique 4

Source : Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, Vague 10, Décembre 2018

Plus remarquable est la persistance de la dualité des opinions sur l’Europe en 2018, treize ans après le 29 mai 2005. En analysant ces données à l’aide des techniques statistiques de l’analyse factorielle, on constate en effet qu’existent toujours deux dimensions dans le rapport des Français à l’intégration européenne (voir graphiques 4 et 5).

Un premier continuum (l’axe horizontal du graphique 4 qui va des coordonnées factorielles les plus négatives aux plus positives) va de la crainte générale et diffuse (sur la gauche en rouge) à l’absence de crainte générale et diffuse (sur la droite en vert). Ce premier continuum n’est pas parfaitement corrélé au clivage gauche-droite comme le montre la répartition des sympathies partisanes le long de cet axe. En effet, bien qu’un gros morceau de la droite figure dans la partie gauche du graphique (RN, DLF, LR), on voit que le centre-droit (MoDem et UDI) sont du même côté que la gauche et les sympathisants macronistes. C’est principalement le centre qui se retrouve de l’autre côté (Modem et UDI). De même, on voit que les sympathisants de Génération.s (le parti de fondé par Benoit Hamon) et de la France insoumise, de Nouvelle Donne (le parti fondé par Pierre Larrouturou) ou de LO sont du même côté que ceux de la droite.

Cette première dimension montre que l’effet du 29 mai 2005 persiste dans l’affirmation pérenne en France d’une nouvelle ligne de clivage politique qui transcende le clivage gauche-droite : réunir autour d’une vision projective et sans crainte de l’Europe les électeurs et les partis qui se situent à droite du graphique 4 était d’ailleurs bien le projet d’Emmanuel Macron en 2017.

Mais ce premier continuum n’épuise pas la totalité du sujet : le second continuum (graphique 5) restitue pleinement le clivage gauche-droite autour d’une opposition sur les types de craintes à propos de l’intégration européenne de la France : à gauche du graphique les craintes (en rouge) en matière d’impact de l’Europe sur la protection sociale ou le chômage en France s’opposent frontalement aux craintes (sur la droite du graphique, en bleu) en matière d’immigration et de perte de l’identité nationale et de la culture. On voit que sur cette seconde dimension les sympathisantes macronistes (en gris) et centristes (UDI et MoDem) sont du même côté que les sympathisants de droite et de ceux du RN. Du côté gauche du graphique toutes les sympathies partisanes de gauche sont du même côté ainsi que les sympathisants proches d’autres partis écologistes que EELV.

Graphique 5

Source : Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, Vague 10, Décembre 2018

En ce sens, le 29 mai 2005 prolonge également dans l’opinion publique ses effets dans l’affirmation d’un clivage sur les effets redoutés de l’intégration européenne de la France sur les politiques (« policies ») nationales. Si cette seconde dimension se manifeste avec moins de force dans notre débat public aujourd’hui que ce ne fut las cas en 2005, on voit qu’elle perdure et explique d’ailleurs plusieurs des fractures politiques françaises actuelles. C’est parce que les origines sociales et politiques de cette angoisse hexagonale n’ont pas pu être traitées par ceux qui gouvernent la France depuis deux décennies que « l’Europe » continue aujourd’hui à en faire les frais, comme en 2005.

3.3 L’autre legs du 29 mai 2005 : une cristallisation sociale très forte et une fracture démocratique profonde

Nos analyses permettent de mettre en corrélation ces deux dimensions sociales et régaliennes-identitaires avec les opinions exprimées en pleine crise des Gilets jaunes à propos de ce mouvement et de cette crise.

Cette corrélation est faible avec la dimension identitaire des opinions sur l’Europe, mais elle est très forte avec leur dimension sociale. Tout se passe comme si l’éruption de colère populaire qui s’est produite à l’automne 2018 avait réactivé l’opposition principielle que cette première dimension des opinions sur l’Europe en France porte en elle. La sociologie de cette première dimension illustre les tensions et les fractures sociales persistantes de la France vingt ans après le référendum de 2005.

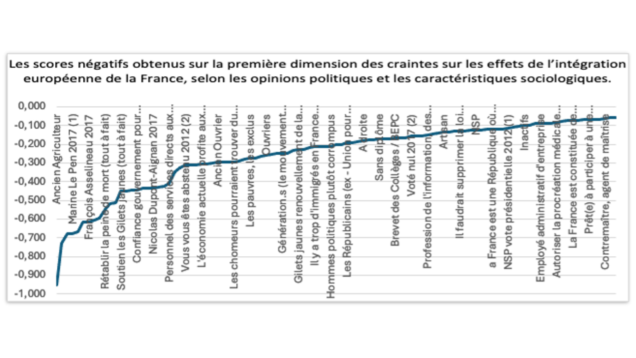

Graphique 6

Distribution des craintes à propos des conséquences sociales de l’intégration européenne sur la France

Source : Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, vague 10, Décembre 2018

Le graphique 3 échelonne les scores obtenus (axe vertical) par les personnes interrogées par le Cevipof en 2018 sur cette première dimension sociale en ne représentant que les scores négatifs, qui traduisent la crainte suscitée par l’intégration européenne. Comme on le voit, les scores les plus extrêmes de crainte vis-à-vis des effets de l’intégration européenne sur la France se rencontrent (sur la gauche du graphique) parmi les agriculteurs retraités, les électeurs de Marine Le Pen (2012 et 2017), ceux qui veulent rétablir la peine de mort, expriment leur soutien vis-à-vis des Gilets jaunes, ne font pas confiance au gouvernement pour régler les problèmes du pays, exercent des métiers manuels ou moins qualifiés que d’autres, pensent que les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient, que l’économie profite trop aux patrons plutôt qu’à ceux qui travaillent, pensent que les Gilets jaunes représentent un renouvellement de la démocratie en France. Mais on rencontre également, de manière moins forte certes (lorsque l’axe vertical se rapproche de la valeur 0) des électeurs sympathisants des LR et des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 (tout à la droite du graphique).

Tout oppose les catégories représentées dans le graphique 6 à celles qui tiennent les positions exactement opposées et n’expriment pas de crainte vis-à-vis des effets de l’intégration européenne sur le France : on trouve alors réunis des électeurs macronistes et écologistes, des cadres supérieurs et des diplômés, qui trouvent que la démocratie fonctionne bien en France, n’expriment pas de soutien pour les Gilets jaunes, considèrent qu’ils sont une menace pour notre démocratie, ont voté F. Hollande en 2012, se déclarent proches du MoDem ou à gauche. Les variables sociales comme la catégorie sociale, mais plus encore le diplôme, jouent ici un rôle de ciment commun très puissant.

Le fait que la seconde dimension – identitaire – des craintes vis-à-vis de l’intégration européenne (celle qui restitue le clivage gauche-droite), ne soit pas corrélée avec les opinions sur les Gilets jaunes, mesurées en décembre 2018 par l’enquête du Cevipof, montre bien la difficulté qu’a eue ce mouvement pour rentrer dans les chemins classiques de l’action politique (par la création d’un parti ou la présentation de candidats aux élections) balisés par les partis politiques et les organisations syndicales. Les données de l’enquête du Cevipof montrent qu’en réalité c’est bien davantage le profond clivage entre une « France qui va mal » et une « France qui va bien » qui s’est exprimé à l’automne-hiver 2018. Ce clivage principiel est l’une des deux dimensions de l’opinion publique sur l’intégration européenne et fut particulièrement activé dans l’opinion lors de la crise sociale et démocratique que connut la France alors.

Si la crise des Gilets jaunes a mis en exergue la force du clivage exprimé sur la dimension sociale des craintes vis-à-vis de l’intégration européenne, en faisant écho de manière paradoxale au projet d’Emmanuel Macron de replier en une seule dimension les deux axes de la politique française, tel ne fut pas le cas des élections qui se sont déroulées dans le pays depuis 20 ans. Depuis lors en effet, les élections (et la présidentielle avant tout) ont montré la force structurante des deux dimensions qui s’étaient exprimées avec force le 29 mai 2005, en confirmant que la « tripartition » de l’espace politique français est fondée sur ces deux dimensions sociales et identitaires, qui devraient résister au départ programmé d’Emmanuel Macron.

Ces différents legs du 29 mai 2005 témoignent que le référendum a joué un rôle important dans la cristallisation de fractures sociales mais aussi démocratiques dans notre pays. Le résultat du référendum a puissamment exprimé la profonde fracture démocratique générée par une tripartition dont peut bénéficier la « France du oui » rassemblée dans un « bloc central », mais qui frustre les deux autres blocs constitués autour de la gauche radicale et de l’extrême-droite, et qui n’ont pu converger ponctuellement que lors d’un scrutin référendaire devenu mythologique. Depuis le référendum, le Rassemblement national a tenté, avec quelque succès d’ailleurs, de combiner les deux dimensions des opinions sur l’Europe que nous avons identifiées dans une forme de « social-nationalisme ». La gauche de la gauche (la FI notamment) a pu capitaliser sur le thème du « déni de démocratie », et sur l’opposition de franges de l’électorat (par exemples les jeunes diplômés qui ont un sentiment de déclassement) à une Europe perçue comme imposant ses règles « libérales » avec laquelle il faut rompre pour développer un nouveau projet européen. Cette volonté de rupture, tout comme ses modalités, produit d’importants désaccords de fond sur l’Europe entre les partis politiques qui ont se sont retrouvés en 2022 sous la bannière de la NUPES puis en 2024 celle du NFP. Les lignes de fractures entre la droite et le RN et au sein de la gauche qui s’étaient exprimées en 2005 se prolongent donc aujourd’hui encore très clairement.

Le référendum de 2005 porte un autre legs, celui d’un marqueur prégnant de la défiance politique dans l’opinion française. Dont toutes les enquêtes d’opinions disponibles (notamment le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF), montrent l’ampleur. Si la défiance politique en France ne date pas du référendum de 2005, celui-ci symbolise une étape marquante de la rupture entre les dirigeants et les citoyens. Ni les alternances politiques, ni les changements de politiques publiques ne semblent avoir permis de retisser durablement le lien entre eux.

Il va sans dire que la tâche est, à cet égard, de grande ampleur et qu’aucune solution simple et facile à mettre en œuvre ne peut être proposée. On peut néanmoins souligner l’impérieuse nécessité de politiques publiques nationales traitant les causes du malaise social et identitaire révélé par le scrutin référendaire de mai 2005, de réformes améliorant le fonctionnement de la démocratie française, mais aussi d’un « narratif » atténuant les angoisses des Français dans un environnement européen et international incertain et adverse. Dans cette optique, il serait sans nul doute providentiel de consolider la réorientation de la construction européenne engagée depuis 20 ans, et qu’il s’agirait de prolonger, sur la base de compromis négociés avec les autres pays et démocraties de l’UE (voir §-2). Il serait également salutaire de procéder à une forme de catharsis pédagogique rappelant les déterminants réels du « non » de 2005 d’une part, et son impact notable d’autre part (voir §-1), même si la cristallisation sociologique et « mythologique » dont il a fait l’objet en limitera la portée.

Conclusion : Par-delà le oui et le non

Mettre en perspective le vote du 29 mai 2005 permet de rappeler qu’il n’a pas débouché sur l’adoption du même texte, qu’il s’est déroulé dans un contexte politique et géopolitique ayant largement évolué et qu’il a été un prétexte pour l’expression d’un malaise de nature largement hybride, c’est-à-dire européen, mais aussi national. Cette mise en perspective conduit à souligner que la « France du non » n’a pas été privée de sa victoire au prix d’un déni de démocratie, et que le ressasser sans fin est à la fois désespérant et contreproductif d’un point de vue politique. Il serait utile que cette réalité soit davantage intégrée par les Français afin qu’ils puissent affronter plus efficacement les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, d’abord au niveau national mais aussi sur le plan européen et à l’échelle mondiale, bien au-delà du choix forcément binaire et réducteur auxquels ils ont dû se livrer lors d’un scrutin référendaire.

Avec le recul, il est frappant de constater que la construction européenne a assez fortement évolué en deux décennies, sur la base de réorientations qui font plutôt écho aux aspirations françaises traditionnelles, y compris telles qu’elles ont été exprimées au printemps 2005. Par contraste, il n’est pas certain que la France se soit transformée à un tel degré ni dans un sens conforme aux souhaits des électeurs ayant choisi de voter le 29 mai 2005, pour le « non » comme pour le « oui » – et qui se sont manifestés lors de toutes les autres consultations électorales qui ont suivi.

Un tel constat ne saurait engendrer ni amertume, ni découragement, dès lors qu’il est aussi porteur d’une bonne nouvelle : car s’il est avéré que la source principale des problèmes hexagonaux est nationale, cela signifie que les solutions à ces problèmes sont aussi à notre portée – sans qu’il soit besoin de les soumettre aux logiques de compromis propres à l’UE. Voilà en tous cas un horizon politique plus mobilisateur que celui consistant à dissiper son énergie à cultiver le ressentiment d’une victoire supposée « volée », fût-ce pour des raisons tactiques ou idéologiques, et qui permet de se tourner plus résolument vers l’avenir de la France et de l’Europe, dans l’espoir persistant de le rendre meilleur.

Annexe 1

Traité constitutionnel européen et Traité de Lisbonne : principaux changements

La première série de changements apportés au Traité de Lisbonne par rapport au texte de la Constitution européenne présente une dimension plutôt « souverainiste » :

- suppression de la mention d’un « Ministre européen des Affaires étrangères » ou de l’existence de « lois » ou « lois cadre » au niveau communautaire ;

- suppression de la référence explicite au principe de primauté du droit communautaire ;

- suppression de l’article inventoriant les symboles de l’appartenance à l’UE (drapeau, hymne, devise, monnaie et journée de l’Europe)[38] ;

- la Charte des droits fondamentaux de l’UE ne figure plus dans le texte même des traités, même si se trouve inscrite par le biais d’un renvoi à l’article 6 du TUE – un protocole permettant de soustraire du RU et la Pologne de son application ;

- la révision du mode de calcul de la majorité qualifiée au Conseil des Ministres (55% des États représentant 65% de la population pour obtenir une décision) voit son entrée en vigueur décalée au 1er novembre 2014 (au lieu de 2009), avec la possibilité de revenir aux modalités de vote précédentes jusqu’au 31 mars 2017 ;

- insertion d’un article spécifique sur le rôle des parlements nationaux qui « contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union » ;

- la composition de la Commission européenne est maintenue en l’état, soit un représentant issu de chaque État membre, plutôt que réduction à moins de 2/3 (suite à une interprétation du Traité consécutive au premier non irlandais au Traité de Lisbonne).

L’autre série de changements apportés au Traité de Lisbonne par rapport au texte de la Constitution européenne est de nature sociale et environnementale :

- la « concurrence libre et non faussée » ne figure plus dans la liste des objectifs de l’UE (article 3 TUE), même si un protocole n°3 est annexé au Traité de Lisbonne pour rappeler que le marché intérieur comprend un « système garantissant que la concurrence n’est pas faussée » ;

- un protocole sur les « services d’intérêt général » est annexé au Traité de Lisbonne, qui vient compléter la nouvelle base juridique créé afin de permettre au Parlement européen et au Conseil d’adopter un règlement fixant les principes et de conditions de fonctionnement de ces services publics ;

- la lutte contre le changement climatique est désormais mentionnée parmi les objectifs de l’UE en matière de politique de l’environnement ;

- une mention plus explicite de « l’esprit de solidarité entre les États membres en matière énergétique » est enfin insérée via le Traité modificatif.

[1] Pour consulter la version intégrale du Traité de Lisbonne, voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=FR

[2] Certains éléments de cette sous-partie développent des analyses présentées dans Yves Bertoncini, « Dix ans après le « non » : crever l’abcès, pour l’Union européenne et pour la gauche », Fondation Jean-Jaurès, Mai 2015.

[3] Voir Jean-Noël Jeanneney (dir.), Une idée fausse est un fait vrai : les stéréotypes nationaux en Europe, Odile Jacob, 2000.

[4] Pour un examen intégral de ces amendements, voir François-Xavier Priollaud, David Siritzky, Traités européens après le Traité de Lisbonne Textes comparés, La Documentation française, 2ème édition, 2012.

[5] Quelques-unes des modifications apportées par le Traité de Lisbonne sont « horizontales » et cosmétiques (passage du terme « Communauté » à « Union », changement des numéros des articles…) tandis que la plupart des autres sont des modifications « spécifiques » portant sur la substance du Traité (fonctionnement de l’UE ou nature de ses compétences et de ses politiques).

[6] Voir en particulier, François-Xavier Priollaud, David Siritzky, Le Traité de Lisbonne Texte et commentaire article par article des nouveaux Traités européens, La Documentation française, 2008.

[7] 28 dispositions institutionnelles et financières du TFUE ne sont également pas reprises, de même que 7 des articles du TUE.

[8] Sur ce point, voir notamment Hervé de Charrette, Rapport n° 691 sur le projet de loi (n° 690) autorisant la ratification du traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes, Assemblée nationale, Février 2008.

[9] Pour un inventaire détaillé du nouveau partage entre Conseil et Parlement européen, voir Yves Bertoncini et Thierry Chopin, Politique européenne. Etats, pouvoirs et citoyens de l’Union européenne, Sciences Po/Dalloz, 2010, Annexe 3.

[10] Le 1er référendum national sur des enjeux européens a été organisé… en France en avril 1972 pour ratifier le Traité d’adhésion du Royaume-Uni et de trois autres pays – et la France en a organisé trois au total (Traité de Maastricht en septembre 1992 et Traité constitutionnel en mai 2005).

[11] Sur l’articulation harmonieuse entre construction européenne et référendums nationaux, voir Yves Bertoncini et Nicole Koenig, « L’UE et les référendums : un antagonisme structurel ? », Policy-Paper, Institut Jacques Delors, Septembre 2015.

[12] A propos de l’instrumentalisation ponctuelle des référendums nationaux sur les enjeux européens, voir Yves Bertoncini, « L’UE et les référendums nationaux : de la clarification à la frustration », Policy-Paper, Institut Jacques Delors/Fondation Robert Schuman, Avril 2017.

[13] Bulgarie et Roumanie ont ratifié le Traité constitutionnel européen en même temps que leur acte d’adhésion à l’Union européenne

[14] Voir Annie Laurent et Nicolas Sauger (dir.), « Le référendum de ratification du Traité constitutionnel européen : comprendre le « non » français », Les cahiers du CEVIPOF, n° 42, Juillet 2005.

[15] Voir notamment TNS SOFRES, Le référendum du 29 mai : enquête Unilog réalisée pour TF1, RTL et Le Monde le 29 mai 2005, 1500 entretiens téléphoniques, méthode des quotas ; Louis Harris, Référendum sur le traité constitutionnel européen (29 mai 2005), sondage post-électoral : réalisé pour Libération et i-télé le 30 mai, 1402 entretiens téléphoniques, méthode des quotas ; CSA, Le référendum sur le traité constitutionnel : explication du vote et perspectives politiques : sondage réalisé pour France 3, France Info, France Inter et Le Parisien, 5216 entretiens en face à face (électeurs) et téléphoniques (abstentionnistes).

[16] Pour plus de développements sur ce registre, voir Gaëtane Ricard-Nihoul, « Le “non” français du 29 mai 2005 : comprendre, agir », Études et Recherches, n° 44, Notre Europe, Octobre 2005.

[17] Voir Pascal Perrineau, in Annie Laurent et Nicolas Sauger (dir.), « Le référendum de ratification du Traité constitutionnel européen : comprendre le « non » français », op. cit.

[18] Cette motivation renvoie la logique plébiscitaire inhérente à la pratique du référendum.

[19] Voir par exemple Bernard Guetta, La nation européenne, Flammarion, 2023.

[20] Sur ce registre, voir Yves Bertoncini et Thierry Chopin, « 5 ans après, que reste-t-il du discours de La Sorbonne ? », Le Grand Continent, septembre 2022.

[21] Voir Bruno Cautrès, Thierry Chopin, Emmanuel Rivière, « Un euroscepticisme à la française : entre défiance et ambivalence. Le nécessaire « retour de l’Europe en France », Institut Jacques Delors, Sciences Po – CEVIPOF – Kantar Public, Rapport n°119/2, 2021.

[22] Voir L’opinion publique dans l’Union européenne. Rapport national France, Eurobaromètre standard 82 Automne 2014 – TNS Opinion & Social / Commission européenne

[23] Aujourd’hui, 9 pays sont candidats à l’adhésion à l’UE : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Turquie et Ukraine.

[24] Voir Thierry Chopin, Lukas Macek, Sébastien Maillard, « L’élargissement de la fatigue à l’élan », Esprit, avril 2024.

[25] Entré en vigueur en 2009, l’article 88.5 de la Constitution française est ainsi rédigé : « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 ».

[26] Ces PIIEC permettent de déroger au droit européen de la concurrence et ont pour objectif de dynamiser la production continentale dans des secteurs considérés comme stratégiques, tels ceux des batteries électriques, de l’hydrogène, des semi-conducteurs ou encore des matières premières critiques.

[27] Voir Yves Bertoncini et Thierry Chopin, « Impressions de campagne. Le référendum du 29 mai 2005 et le malaise culturel français », Le Débat, n° 137, 2005.