Réformes en Europe : faut-il en rester au « consensus de Bruxelles » ?

A presque dix jours des élections européennes du 25 mai, ce travail parcourt les six précédentes années de crise pour en tracer un récit alternatif.

Le « consensus de Bruxelles », qui est celui de politiques optant pour l’austérité budgétaire et des réformes dites « structurelles », a fait replonger l’Europe dans la récession à partir de la fin de l’année 2011. Mené par plusieurs experts, ce travail cherche alors à esquisser une voie nouvelle. Cette dernière viserait à articuler une meilleure coordination des politiques macro-économiques, des réformes destinées à restaurer une compétitivité incluant les facteurs « hors-coûts », qui sont à moyen et long terme ceux qui permettront à nos économies d’assurer des standards sociaux ambitieux et, enfin, une relance européenne qui ferait le choix d’un investissement productif et social.

Les Européens se sont appauvris durant la crise. Le produit intérieur brut (PIB) par tête, en d’autres termes la richesse par habitant de la zone euro, a diminué de près de 5 % depuis début 2008. Cette baisse a atteint plus de 11 % en Espagne et en Italie et environ 25 % en Grèce.

Dans son ensemble, la situation économique a fait l’objet d’un consensus, à savoir un policy mix cohérent, reposant sur deux piliers : l’austérité budgétaire et l’incitation aux réformes dites « structurelles ». Ce consensus renvoie à un autre consensus, celui de Washington. Un article de 1989 énonçait les 10 orientations économiques qui faisaient alors consensus à Washington et dont l’acceptation valait conditionnement au programme d’aide porté notamment par le Fonds Monétaire International. Sa version bruxelloise résumerait la doctrine économique et sociale du Conseil et de la Commission européenne, et sans doute dans une moindre mesure du Parlement européen. Si Bruxelles en est l’épicentre, cette doctrine est largement diffusée dans les capitales européennes.

Parmi les orientations figureraient bon nombre de celles du consensus de Washington, notamment sur la réduction des déficits publics et ses modalités. Le consensus de Bruxelles se distingue cependant par la place première donnée aux « réformes structurelles », intitulé qui regroupe les réformes tendant à libéraliser les marché des biens et des services, les marchés du travail et à limiter les dépenses publiques, principalement de protection sociale. De même que les orientations du consensus de Washington ont conditionné les aides accordées aux Etats latino-américains dans les années 1980 et 1990, l’attribution des prêts aux Etats européens en difficulté a été subordonnée à la mise en œuvre des orientations du consensus de Bruxelles, cette conditionnalité étant formalisée dans des « memorandums » signés entre ces Etats, la Commission européenne, la BCE et le FMI. Le consensus sur la nature de ces réformes structurelles est à ce point ancré dans les esprits qu’il est d’usage de parler tout simplement « des réformes », comme si leur contenu était connu de tous et ne pouvait être discuté.

Le récit dominant qui se met alors en place décrit les difficultés rencontrées par les Européens, notamment par les pays du Sud, comme une souffrance nécessaire et vertueuse. Toujours selon ce même prisme, la France, qui aurait été jusqu’ici bien trop timide dans la mise en place « des » réformes et où les salaires continuent d’augmenter, serait « l’homme malade » de l’Europe, incapable de profiter de la reprise qui se dessine.

Terra Nova présente ici un rapport de dissensus et propose un autre récit. Ce travail est, en premier lieu, une analyse des six années écoulées depuis l’éclatement de la crise et de la responsabilité du consensus de Bruxelles dans leur déroulement.

Ce récit rappellera que l’Europe était déjà en reprise en 2010 et montrera comment la décision de procéder à des politiques d’austérité brutales, à une période où les multiplicateurs budgétaires étaient particulièrement élevés, l’a fait replonger en récession à partir de la fin de l’année 2011. Cette récession aurait pu être évitée si la consolidation budgétaire avait été d’emblée étalée et si la BCE n’avait pas attendu plus de deux ans pour couper court aux craintes autoréalistrices de défaut souverain. Il n’était ni nécessaire ni vertueux d’imposer de si lourds sacrifices aux Européens.

Ce travail est ensuite un appel à changer de voie pour l’avenir. L’Europe est peut-être sortie pour le moment de la récession, mais elle est désormais menacée par la déflation. Le poids de la dette publique et privée entrave la consommation. Le chômage de longue durée menace d’exclusion durable une grande partie de la population active et risque de se consolider en chômage structurel. Les efforts très importants de réduction du coût du travail, poussés par l’Europe dans les pays du sud, accroissent le risque de déflation, « l’ogre qu’il faut combattre fermement » selon la juste formule de Christine Lagarde – qui atteste au passage que si l’Europe en est encore largement au consensus de Washington, le FMI a opéré un réel aggiornamento. La déflation ou même la simple faiblesse de l’inflation pourraient rendre à nouveau insoutenable la dynamique de la dette publique, menaçant de faire retomber l’Europe dans la crise.

Certes, un certain nombre d’Etats européens, dont la France, ont connu dans les années précédant la crise une forte dégradation de leur compétitivité. Ils doivent aujourd’hui y répondre avec détermination. Le consensus de Bruxelles commet cependant une double erreur. Il est axé sur le seul rétablissement de la compétitivité-coût, au risque d’enfermer nombre de pays dans un modèle d’économie low-cost au prix d’une dégradation durable de leur niveau de vie. Il n’accompagne pas les réformes nationales de politiques européennes coordonnées de nature à créer les conditions d’une reprise de la croissance. De plus, le risque d’une polarisation forte et durable de la zone euro entre un Nord hypercompétitif, tourné vers l’exportation et accumulant des excédents commerciaux considérables, et un Sud recouvrant de la compétitivité-coût à force de rigueur, mais au prix d’un positionnement productif dégradé et d’importantes pertes de revenu, contient en germe un rejet du projet européen par les populations concernées.

Il est alors possible de proposer un mix très différent du « consensus de Bruxelles » et qui reposerait sur trois pilliers :

- a) Une meilleure coordination des politiques macro-économiques en Europe et un pilotage plus pragmatique de la politique monétaire,

- b) Des réformes nationales propres à restaurer la compétitivité des pays les plus en recul de ce point de vue – dont la France,

- c) Une relance européenne par l’investissement productif et social.

En dénonçant le consensus de Bruxelles, Terra Nova ne fait ainsi pas le jeu de forces politiques anti-européennes, qui prospèrent sur la supposée dénonciation de la connivence entre les principaux partis européens et qui menacent d’obtenir de très bons résultats aux élections européennes de mai 2014. La réponse à cette objection est aisée : c’est ce consensus lui-même qui nourrit inutilement l’argumentaire de ces partis. Lorsque l’Europe joue contre l’Europe, pour reprendre la formule d’Olivier Ferrand[1], il appartient même et surtout aux plus fervents des Européens de la dénoncer, non en tant que telle mais pour la politique qu’elle conduit ou qu’elle inspire.

[1] O. Ferrand, L’Europe contre l’Europe : Appel à une nouvelle génération européenne, Hachette, 2010.

Introduction

L’Europe va un peu mieux aujourd’hui. Le programme « Outright Monetary Transactions » (OMT) de la Banque centrale européenne (BCE), qui a fait suite aux déclarations de Mario Draghi de l’été 2012 selon lesquelles la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour sauver l’euro, a mis fin à la spirale ascendante des taux d’intérêt sur les dettes souveraines de certains Etats et écarté le risque de défaut souverain à court terme. La mise en place du Mécanisme européen de stabilité (MES) et les premiers jalons de l’Union bancaire, en clarifiant les conditions dans lesquelles l’Union européenne peut apporter son soutien aux Etats et aux banques en difficulté, renforcent la stabilité de la zone euro à moyen terme. Par ailleurs, le ralentissement de la consolidation budgétaire décidé par les institutions européennes au printemps 2013 fait aujourd’hui sentir ses effets positifs. Après deux années de récession, la zone euro pourrait retrouver une croissance positive de l’ordre de 1 % en 2014 [4] .

A la faveur de cette légère amélioration, un discours qu’il faut bien qualifier de dominant se met aujourd’hui en place. Les efforts douloureux consentis ces dernières années, notamment par les pays du sud, leurs réformes courageuses, commenceraient à porter leurs fruits. Les déséquilibres internes à l’Europe (déficits publics et comptes courants) se résorberaient. La France, qui aurait été jusqu’ici bien trop timide dans la mise en place « des » réformes et où les salaires continuent d’augmenter, serait « l’homme malade » de l’Europe, incapable de profiter de la reprise qui se dessine. La diminution des cotisations patronales récemment annoncée par le Président de la République, financée par une diminution des dépenses publiques, serait le signe qu’elle se décide enfin à emprunter la voie de la sagesse.

En 1989, un économiste américain du nom John Williamson écrivait un article intitulé « What Washington Means by Policy Reform ? ». Il y énonçait la liste de dix orientations de politique économique faisant consensus à « Washington » – vocable par lequel il désignait à la fois les institutions américaines, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les think-tanks installés dans cette ville – orientations à suivre par les Etats, notamment d’Amérique latine, qui bénéficiaient alors d’un soutien des institutions financières internationales pour les aider à surmonter leur crise d’endettement. Y figuraient notamment la nécessité de revenir à l’équilibre budgétaire, de privilégier pour ce faire la diminution des dépenses plutôt que l’augmentation des impôts, de privatiser le secteur public, de lever les barrières aux importations et de déréglementer les marchés des biens et des services. Cet article allait devenir célèbre sous l’appellation de « consensus de Washington », résumant la doctrine des institutions financières internationales d’alors.

Il ne serait pas difficile d’écrire aujourd’hui un article intitulé « Ce que Bruxelles entend par réformes structurelles » ou, plus simplement, « le consensus de Bruxelles ». Il résumerait la doctrine économique et sociale du Conseil et de la Commission européenne, et sans doute dans une moindre mesure du Parlement européen (qui ne joue qu’un rôle marginal dans sa définition et sa mise en œuvre, sujet sur lequel on reviendra). Si Bruxelles en est l’épicentre, cette doctrine est largement diffusée dans les capitales européennes. Parmi les orientations figureraient bon nombre de celles du consensus de Washington, notamment sur la réduction des déficits publics et ses modalités. Le consensus de Bruxelles se distingue cependant par la place première donnée aux « réformes structurelles », intitulé qui regroupe les réformes tendant à libéraliser les marché des biens et des services, les marchés du travail et à limiter les dépenses publiques, principalement de protection sociale. De même que les orientations du consensus de Washington ont conditionné les aides accordées aux Etats latino-américains dans les années 1980 et 1990, l’attribution des prêts aux Etats européens en difficulté a été subordonnée à la mise en œuvre des orientations du consensus de Bruxelles, cette conditionnalité étant formalisée dans des « memorandums » signés entre ces Etats, la Commission européenne, la BCE et le FMI. Le consensus sur la nature de ces réformes structurelles est à ce point ancré dans les esprits qu’il est d’usage de parler tout simplement « des réformes », comme si leur contenu était connu de tous et ne pouvait être discuté.

1 – Austérité et « réformes structurelles », le policy mix de l’Europe face à la crise

Qui se souvient de la succession des « sommets de la dernière chance » qui ont marqué les années 2010 à 2012 pourrait douter que la réponse de l’Europe à la crise ait consisté en une politique cohérente. L’Union européenne a plutôt donné le sentiment de tâtonner et de n’agir que sous la pression des événements. Pourtant, un regard rétrospectif permet d’établir l’existence d’un policy mix cohérent, reposant sur deux piliers : l’austérité budgétaire et l’incitation aux réformes dites « structurelles ».

1.1 – Une austérité sans précédent qui a succédé prématurément à la relance

1.1.1 – De la sagesse de la relance à l’affolement de l’austérité

L’historique de la politique budgétaire en Europe est celle d’une réaction d’abord judicieuse à la crise, dans le souci partagé par toutes les grandes économies de la planète de ne pas répéter les erreurs de la Grande dépression, puis d’un abandon prématuré et brutal de ce bon premier mouvement, causé par un affolement excessif devant la dégradation des comptes publics.

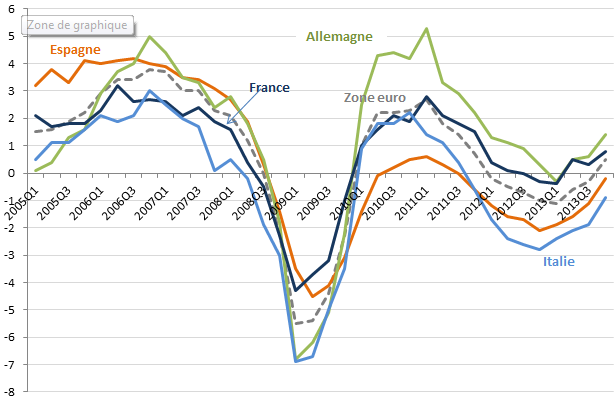

L’Union européenne a connu plusieurs phases très distinctes dans la crise. La première, entamée au deuxième trimestre 2008, s’est accélérée avec la faillite retentissante de Lehmann Brothers en septembre 2008, débouchant sur une crise bancaire et financière sans précédent faisant basculer l’économie mondiale dans la récession. La zone euro est passée brutalement d’une croissance de plus de 2 % en glissement annuel au 1 er trimestre 2008 à –5,5 % au début de l’année 2009 (graphique 1). Certains pays, comme l’Allemagne, ont connu un retournement de conjoncture encore plus brutal, la croissance outre-Rhin passant de 2,8 %, en glissement annuel début 2008, à –6,9 % un an plus tard. A l’inverse, d’autres pays, dont la France ont connu un choc négatif sur le PIB moins puissant. Avec des amortisseurs sociaux plus développés, une économie moins exposée au commerce mondial et une part de l’industrie dans la valeur ajoutée moins élevée, la croissance de la France est passée de 1,6 %, en glissement annuel, au 1er trimestre 2008 à –4,3 % début 2009, affichant une relative résistance à la crise par rapport aux autres grandes économies européennes.

La crise a entraîné un creusement spectaculaire des déficits publics dans l’ensemble des économies développées. Entre 2007 et 2009, la dégradation du solde public a été de 3,3 points de PIB en Allemagne, de 4,8 points en France, de 8,6 points au Royaume-Uni, de 9,1 points aux Etats-Unis, et de 13,1 points en Espagne. Cette dégradation s’explique à la fois par le jeu des stabilisateurs automatiques (la diminution des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses sociales liées à la récession), que les Etats n’ont pas cherché à entraver, et par l’adoption de plans de relance conséquents, souvent de l’ordre de 2 % du PIB. La forte impulsion budgétaire associée aux stabilisateurs automatiques et aux plans de relance a été accompagnée d’une politique monétaire expansionniste : entre 2008 et 2010, les taux directeurs de la Federal Reserve et de la BCE sont passés respectivement de 5,25 % à 0,25 % et de 4 % à 1 %.

Comme on le verra plus loin (cf. 2.2), ce policy mix expansionniste a porté ses fruits, l’Union européenne connaissant comme les Etats-Unis une reprise marquée à partir de 2010. Il faisait d’ailleurs consensus entre les principales puissances économiques de la planète. Ainsi, au sommet de Londres d’avril 2009, les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 s’étaient engagés à « prendre en concertation des mesures budgétaires sans précédent qui sauveront ou créeront des millions d’emplois qui sans cela auraient disparu et qui, d’ici à la fin de l’année prochaine, s’élèveront à plus de 5000 milliards de dollars, augmenteront la production de 4 pour cent et accéléreront la transition vers une économie verte ». Le G20 de Pittsburgh en septembre 2009 avait conclu à la nécessité de poursuivre les mesures de relance « jusqu’à ce qu’une reprise durable soit assurée ». Au sein de l’Union européenne, la Commission préconisait en novembre 2008 un « plan européen pour la relance économique », comportant une impulsion budgétaire immédiate de 1,5 % du PIB (soit 200 milliards d’euros) et à soutenir la croissance de long terme par des investissements « intelligents » dans l’efficacité énergétique, les technologies propres, les infrastructures et l’interconnexion.

Pourtant, face au creusement spectaculaire des déficits publics, lié à la chute des recettes fiscales et sociales avec les pertes d’activité et à la hausse des dépenses publiques engendrée par la hausse du chômage et les plans de relance, tous les pays européens ont décidé de mettre en œuvre rapidement des plans d’ajustement budgétaire de grande ampleur. Le fait que l’Europe ait décidé de se fixer une trajectoire de retour à l’équilibre budgétaire n’est pas en tant que tel critiquable ; les niveaux de déficits publics atteints en 2009 ne pouvaient être durablement soutenus. C’est le caractère précipité de la décision et le peu de délai laissé aux Etats pour y parvenir qui a fait la spécificité du policy mix européen. En effet, dès avril 2009, alors que les Etats viennent à peine de mettre en place leurs plans de relance, le Conseil engage, sur recommandation de la Commission, une procédure pour déficit excessif à l’encontre de l’Espagne, de l’Irlande, de la Grèce et de la France ; avant la fin de l’année 2009, la procédure est étendue au Portugal, aux Pays-Bas, à l’Autriche, à la Belgique, à l’Italie, à l’Allemagne, à la Slovaquie et à l’Estonie, concernant ainsi la grande majorité des Etats membres de la zone euro. Les délais fixés aux Etats pour revenir sous le seuil de 3 % sont d’une grande rigueur : dans la première vague de recommandations émises en avril 2009, l’Espagne et la France ont par exemple jusqu’en 2012 pour y parvenir ; devant l’ampleur du creusement des déficits, le Conseil leur accorde en décembre 2009 une année supplémentaire, inaugurant une longue série de cibles irréalistes constamment reculées (le terme aujourd’hui fixé est l’année 2015 pour la France et 2016 pour l’Espagne). Le rythme de réduction des déficits prescrit aux Etats n’en reste pas moins très ardu.

On peut décomposer les pays en quatre groupes en fonction des ajustements budgétaires cumulés sur la période 2010–2014 :

Les pays ayant réalisé le plus d’effort budgétaire (compris entre 9 points de PIB et 19 points de PIB) : la Grèce, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal ;

Les pays ayant réalisé des efforts budgétaires de grande ampleur (compris entre 4,5 et 6,5 points de PIB) : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France et l’Italie ;

Les pays ayant réalisé des efforts budgétaires modérés (compris entre 2 et 3 points de PIB) : La Belgique, l’Autriche et le Danemark ;

Les pays ayant réalisé des efforts budgétaires nuls ou de faible ampleur (inférieurs à 1 point de PIB) : Allemagne, Finlande ;

Les pays ayant eu une politique budgétaire expansionniste : la Suède.

La réduction précipitée des déficits s’apparente à une réaction de panique devant la crainte d’une envolée des primes de risque exigées par les marchés financiers. Le refus persistant de la BCE jusqu’à l’été 2012 de se porter garant de la pérennité de la zone euro en acquérant si besoin les titres de la dette des Etats pour en faire baisser les taux porte une lourde responsabilité dans ces réactions de panique.

Effort budgétaire structurel cumulé sur la période 2010–2014 (en % du PIB potentiel)

Sources : OCDE perspectives eo95, calculs auteurs.

1.1.2 – Des tabous successivement levés, toujours trop tard et sous la contrainte

La volonté d’un retour rapide à l’équilibre budgétaire, chaque Etat étant supposé mettre de l’ordre dans ses finances et en supporter le prix, a également conduit l’Union européenne à n’accorder qu’avec retard et à des conditions sévères un soutien à ses membres les plus en difficulté. Dès la fin de l’année 2009, les révélations sur l’ampleur réelle du déficit grec, suite à la nomination du gouvernement dirigé par Georges Papandréou, provoquent la dégradation de la Grèce par les principales agences de notation et l’envolée des primes de risque (« spreads ») sur les marchés obligataires. Face à la crise grecque puis aux difficultés rencontrées par les autres Etats dits de « la périphérie » (Irlande, Portugal, Espagne et Italie), l’Union européenne ne réagit d’abord qu’en mettant en avant ses tabous, qui vont tomber les uns après les autres.

Le premier tabou à tomber est celui de l’interdiction du soutien financier à un Etat membre. L’article 125 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit à chaque Etat de répondre des engagements financiers d’autres Etats. Il est donc d’abord répondu à la Grèce qu’elle doit faire seule face à la crise ; alors que les Etats et la Commission savent que le déficit de la Grèce a été supérieur à 12 % du PIB en 2009, ils lui enjoignent en février 2010 de le ramener à 2,8 % en 2012, soit une réduction de 3 % de PIB par an pendant trois ans. Cette position ne tient que quelques mois : les marchés sont conscients que ce rythme est intenable, le coût de financement des déficits de la Grèce s’envole et face à la perspective jugée inacceptable du défaut d’un Etat de la zone euro, les chefs d’Etat et de gouvernement décident en mai 2010 de mettre sur pied un dispositif temporaire, le Fonds européen de soutien financier (FESF). Un nouveau délai d’un an sera nécessaire pour que les Etats européens décident, lors du Conseil européen du 25 mars 2011, de modifier les traités afin de rendre permanent le « pare-feu » de soutien aux Etats en difficultés, modification qui interviendra par le traité du 2 février 2012, qui crée le Mécanisme européen de stabilité (MES).

Le second tabou, issu comme le premier du traité de Maastricht du 7 février 1992, est celui de l’interdiction faite à la BCE d’acheter des titres de la dette des Etats. L’article 123 du TFUE n’interdit à celle-ci que d’acheter directement ces titres auprès des Etats, lors de leur émission sur le marché primaire ; durant les douze premières années d’existence de la BCE, il est toutefois interprété comme interdisant également toute intervention sur les marchés secondaires, là où les titres de la dette des Etats sont échangés par les acteurs financiers. Ce second tabou tombe en même temps que le premier : le 10 mai 2010, la BCE annonce le lancement d’un programme d’interventions sur le marché secondaire, dénommé Securities Market Programme, dans le but de faire baisser les taux d’intérêt sur la dette grecque ; le programme sera ensuite utilisé à l’automne 2011 pour apaiser les tensions sur les dettes italienne et espagnole. Le tabou ne tombe cependant qu’en partie : les volumes d’intervention sont plafonnés en raison du refus de la BCE de rentrer dans un programme d’achat illimité et, pour cette raison-même, ne parviennent pas à apaiser durablement les craintes des marchés. Il faut attendre septembre 2012 pour voir la BCE se défaire pleinement du second tabou en lançant un programme d’achat non plafonné, dénommé Outright Monetary Transactions (OMT). Paradoxalement, le programme plafonné aura été coûteux pour la BCE, celle-ci se trouvant contrainte de répéter ses achats pour un montant cumulé de 220 milliards d’euros, alors que le programme OMT ne lui aura rien coûté, son seul dévoilement suffisant à mettre fin à la spéculation sur l’hypothèse d’un défaut souverain.

Le troisième tabou, contrairement aux deux précédents, est loin d’avoir complètement disparu : c’est celui qui s’oppose à tout défaut sur la dette publique d’un Etat membre. Ce tabou est si fort que, s’agissant de la Grèce, tout a été fait pour ne pas parler de défaut. En septembre 2011, lors de la négociation du deuxième plan d’aide, un échange « volontaire » est proposé aux créanciers privés, qui sont invités à accepter une diminution de plus de la moitié de la valeur de leurs titres. Pourtant, considérant que le niveau d’acceptation par les créanciers de cet échange volontaire est insuffisant, le gouvernement grec décide en mars 2012 de mettre en œuvre des « clauses d’action collective » qui contraignent tous les créanciers privés à participer à la restructuration de sa dette. Il y a donc bien eu un défaut, considéré comme tel par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA), l’organisme qui décide du déclenchement des « credit default swaps » (CDS), ces produits dérivés qui permettent de se couvrir contre la défaillance d’un emprunteur. L’obscurité du processus a cependant permis d’afficher publiquement le maintien du tabou. La Grèce paie encore aujourd’hui le refus d’admettre une levée franche de celui-ci, les efforts qui lui ont été imposés pour le maintenir en vain lui ayant coûté une diminution de près d’un quart de son PIB et sa dette publique restant, malgré la restructuration opérée en mars 2012, à un niveau record de 171,8 % du PIB [5] .

1.2 – Un moment de repli de la protection sociale

1.2.1 – Une augmentation apparente, des coupes réelles et de grande ampleur

Un regard hâtif pourrait laisser croire que l’austérité n’a en rien affecté la protection sociale dans les pays européens, bien au contraire. La part des dépenses publiques de protection sociale dans le PIB de l’Union européenne, qui était de 27 % en 2008, est montée à 30 % en 2009 et n’est pas redescendue depuis. Déduire de ce chiffre que les systèmes de protection sociale ont été préservés durant la crise serait pourtant une erreur. D’une part, l’augmentation de 2009 est fortement liée à la diminution du dénominateur, le PIB de l’Union européenne ayant diminué de 4,5 %. D’autre part, deux phases doivent être nettement distinguées depuis l’éclatement de la crise.

L’année 2009 a vu une augmentation importante des dépenses de protection sociale, de 6 % en termes réels, alors qu’elles n’avaient cru que de 2,5 % par an entre 2001 et 2005. Cette augmentation s’explique notamment par le jeu des stabilisateurs automatiques : la crise entraîne une augmentation mécanique des dépenses d’assurance-chômage et des prestations sociales sous conditions de ressources (minima sociaux, aides au logement, certaines prestations familiales). Les mesures discrétionnaires adoptées dans le cadre de certains plans de relance y ont aussi contribué, dans une moindre mesure.

Le retournement s’amorce dès 2010, où la progression n’est plus que de 1 % en termes réels. Les dépenses de protection sociale connaissent ensuite un repli de l’ordre de 1 % par an en 2011 et en 2012. Là encore, ce recul peut paraître modeste. Il faut pour en mesurer la portée se souvenir que les dépenses de santé et de retraite, qui représentent la plus grande masse au sein de la protection sociale, augmentent spontanément chaque année en raison de différents facteurs dont le vieillissement et le progrès technique. Un recul de 1 % en termes réels implique donc une action politique pour limiter la dépense (des « coupes », selon l’expression couramment employée) bien plus importante, de l’ordre de 3 à 4 % si l’on prend comme hypothèse sur le tendanciel la croissance observée durant la première moitié des années 2000. En outre, le nouveau recul du PIB à partir de la mi-2011 aurait dû entraîner une nouvelle impulsion des stabilisateurs automatiques, qui n’a pas eu lieu cette fois-ci. Alors que la protection sociale a joué un rôle contracyclique marqué durant la première phase de la crise, en 2009, elle a au contraire amplifié le retour de l’Europe en récession à partir de 2011, en raison de l’ampleur des coupes décidées par les Etats.

La Commission européenne a mis au point un indicateur permettant de mettre en évidence l’effet des coupes sociales sur les dépenses, qu’elle dénomme le « social spending gap ». De même que « l’output gap » permet de mesurer l’écart entre l’évolution observée du PIB et son évolution tendancielle, le social spending gap mesure l’écart entre les dépenses de protection sociale et leur niveau tendanciel. En 2009, le social spending gap a été exceptionnellement élevé (+ 5 % contre 1 % durant les précédentes récessions), attestant de l’impulsion très forte donnée par les stabilisateurs économiques et les plans de relance. Dès 2010, il a décliné rapidement pour atteindre en 2012 un niveau fortement négatif de – 5 % : trois ans après la crise (année N + 3), les dépenses de protection sociale dans l’Union européenne étaient inférieures de 5 % à ce qu’elles auraient été si elles avaient suivi leur progression tendancielle, alors que durant les précédentes récessions, elles avaient retrouvé leur niveau tendanciel en année N + 3.

« Output gap » et « social spending gap » durant la crise et les récessions précédentes

Au sein de la zone euro, le « social spending gap » ne s’observe en réalité que dans les pays dits « du sud », qui ont conduit les efforts budgétaires les plus importants ; il a été en-dessous de – 6 % en 2012. Dans les pays du nord de la zone euro, le « social spending gap » est négligeable.

1.2.2 – Retraites : une accélération du recul de l’âge légal et des coupes directes dans les pays les plus affectés par la crise

La tendance au recul de l’âge légal de départ à la retraite dans les pays européens ne date pas de la crise. Dans un rapport de 2007, le Conseil d’orientation des retraites notait ainsi qu’au cours des années 2000, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède avaient tous procédé à des réformes reculant progressivement l’âge d’ouverture des droits à la retraite et l’âge nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein [6] . A partir du Conseil européen de Göteborg de juin 2001, les institutions européennes ont constamment promu, dans le cadre de la « méthode ouverte de coordination » sur les pensions, un relèvement de l’âge de départ à la retraite dans les différents systèmes nationaux [7] .

La crise a cependant vu une accélération notable de ce processus. Quasiment tous les Etats européens ont procédé à au moins un recul de l’âge légal de départ à la retraite depuis le début de la crise, comme l’indique le tableau ci-dessous extrait d’une communication de la Commission européenne. La toute dernière période, en 2012–2013, a vu une véritable frénésie de réformes dans toute l’Europe [8] : dix pays ont décidé d’un recul de l’âge légal (Bulgarie, Chypre, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Italie, Royaume-Uni) ; huit pays ont procédé à un allongement de la durée de cotisation (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Lettonie, Espagne, Slovénie, Royaume-Uni) ; treize pays ont restreint l’accès à des dispositifs de retraite anticipée, notamment pour les personnes ayant eu une longue carrière (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Espagne, Finlande, France, Luxembourg, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Italie). La plupart des pays dans lesquels les femmes bénéficiaient d’un âge de départ à la retraite plus précoce ont décidé de mettre progressivement fin à cet avantage : l’alignement a déjà été opéré en 2013 en Grèce et doit être achevé en 2018 au Royaume-Uni et en Italie, en 2033 en Autriche et en 2041 en Pologne.

Evolution des âges de départ à la retraite dans chaque Etat [9]

Age de la retraite en 2009 | Age de la retraite en 2020 | Augmentations prévues au-delà de 2020 | |

Allemagne | 65 | 65,7 | 67 en 2029 |

Autriche | 65 (femmes 60) | 65 (femmes 60) | 65 en 2033 |

Belgique | 65 | 65 | |

Bulgarie | 63 (femmes 60) | 65 (femmes 63) | |

Chypre | 65 | 65+ | |

Danemark | 65 | 66 | 67+ |

Espagne | 65 | 66 ans et 4 mois | 67+ |

Estonie | 63 (femmes 61) | 64 | 65 en 2026 |

Finlande | 63–68 | 63–68 | |

France [10] | 65 | 67 | |

Grèce | 65 (femmes 60) | 67 | 67+ |

Hongrie | 62 | 64 | 65 en 2022 |

Irlande | 66 | 66 | 68 en 2028 |

Italie | 65 ans et 4 mois (femmes 60 ans et 4 mois) | 66 ans et 11 mois | 67+ |

Lettonie | 62 | 63 ans et 9 mois | 65 en 2025 |

Lituanie | 62 ans et 6 mois (femmes 60) | 64 ans (femmes 63) | 65 en 2025 |

Luxembourg | 65 | 65 | |

Malte | 61 (femmes 60) | 63 | 65 en 2026 |

Pays-Bas | 65 | 66 ans et 8 mois | 67+ |

Pologne | 65 (femmes 60) | 67 (femmes 62) | 67 en 2040 |

Portugal | 65 | 65 | |

Roumanie | 63 ans et 4 mois (femmes 58 ans et 4 mois) | 65 (femmes 61) | 65/63 |

République tchèque | 62 (femmes 56 ans et 8 mois) | 63,8 (femmes 60 ans et 6 mois) | 67+ en 2044 |

Royaume-Uni | 65 | 66 | 67 en 2028 |

Slovaquie | 62 (femmes 57 ans et 6 mois) | 62+ | 62+ |

Slovénie | 63 (femmes 61) | 65 | |

Suède | 61–67 | 61–67 |

Au sein de l’OCDE, si les pays retenant 65 ans comme âge légal du départ à la retraite sont les plus nombreux, une norme de départ à la retraite à 67 ans ou au-delà tend à se développer. La crise aura marqué une étape importante dans ce processus d’évolution sur le long terme.

Ages de départ à la retraite à l’issue de la montée en charge des réformes

La crise a également vu la mise en place, dans les pays les plus en difficulté, de mesures affectant directement le niveau des pensions des retraités actuels ou futurs. La Grèce a vu se succéder à partir de 2008 des mesures de plus en plus rigoureuses affectant le niveau des pensions : d’abord un gel en valeur, puis une indexation sur le niveau du PIB, une taxe spéciale sur les pensions les plus élevées et enfin une réduction des pensions de base et supplémentaires pouvant aller jusqu’à 20 % ; une baisse du taux d’actualisation des revenus pris en compte et un allongement de la période de référence à l’ensemble de la carrière auront par ailleurs un impact important sur les pensions futures [11] . Le Portugal a instauré un prélèvement sur les pensions de plus de 1 500 euros et a supprimé le 13 ème et le 14 ème mois pour les retraités bénéficiant d’une retraite de plus de 1 100 euros ; la réduction de 10 % des pensions des fonctionnaires de plus de 600 euros, prévue par le budget 2014, a été censurée par la Cour constitutionnelle. L’Espagne a décidé un gel des pensions en 2011 et à l’automne 2013, le gouvernement a soumis au Parlement un projet prévoyant de lier les revalorisations futures des pensions à l’évolution du PIB et de l’espérance de vie. L’Italie, enfin, a décidé d’accélérer le basculement des futurs retraités dans le système « à comptes notionnels » [12] instauré en 1995, beaucoup moins favorable que l’ancien système à prestations définies.

Alors que l’allongement de la durée d’activité est une tendance commune à tous les pays européens, la limitation du montant des pensions ne concerne que les Etats du sud. On constate que les Etats du nord de l’Europe ont fait au contraire le choix de mesures discrétionnaires favorables aux retraités. La Finlande, la Suède et l’Allemagne ont décidé durant la crise de suspendre temporairement leurs règles d’évolution automatique du montant des retraites en fonction de la soutenabilité financière du système, qui auraient conduit à des diminutions importantes. Le Royaume-Uni, en dépit de l’ampleur de ses déficits publics, a instauré une règle dite de « triple lock » qui garantit que les retraites progressent chaque année de la plus élevée des grandeurs suivantes : l’inflation, l’évolution des salaires ou 2,5 %. La question des retraites aura donc participé de la divergence croissante entre Europe du nord et du sud depuis l’éclatement de la crise.

1.2.3 – Santé : des mesures qui pèsent aussi bien sur les assurés que sur les offreurs de soins

La crise a vu une rupture dans la progression des dépenses de santé : au sein de l’OCDE, alors que leur croissance était de 4 % par an avant 2008, elle n’aura été que de 0,2 % entre 2009 et 2011. Alors qu’elle avait progressé de manière ininterrompue depuis 1960, la part des dépenses de santé dans le PIB des Etats membres de l’OCDE a légèrement chuté depuis 2009. Là encore, si la tendance au ralentissement est générale, les divergences entre Etats européens sont importantes. Parmi les pays qui ont connu une baisse en termes réels, on trouve notamment la Grèce, l’Irlande, l’Estonie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie. A l’inverse, la France, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, la Suède et l’Allemagne ont maintenu une progression modérée.

Taux de croissance des dépenses de santé dans les Etats membres de l’OCDE

Une partie de ce coup d’arrêt à la progression des dépenses peut s’expliquer par des facteurs tendanciels, comme le ralentissement de l’innovation pharmaceutique ou de la démographie médicale. Cependant, la contribution des coupes dans les dépenses publiques de santé est prédominante et explique la brutalité de l’inflexion. Ces coupes ont affecté aussi bien les assurés sociaux que les offreurs de soins.

Les Etats les plus en difficulté ont pris diverses mesures accroissant le reste-à-charge des assurés sociaux [13] . La Grèce a créé en janvier 2012 un ticket modérateur pour les examens médicaux, les dispositifs médicaux et les soins de ville. Les personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement de soins de longue durée doivent désormais contribuer à leurs frais de santé à hauteur de 40 % à 80 % de leur pension selon leur niveau de revenu. Le Portugal a accru les franchises applicables aux soins de ville et à l’hôpital, tout en prévoyant une exemption pour les personnes les plus démunies, les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans et les personnes handicapées. L’Irlande a accru la franchise annuelle, passée de 100 euros en 2010 à 144 euros en 2012, et instauré un ticket modérateur de 50 centimes par acte. Quant à l’Espagne, elle a restreint l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière et mis fin à l’exemption de ticket modérateur dont bénéficiaient les retraités.

Les actions relatives à l’offre de soins ont pesé sur le prix des médicaments, les budgets hospitaliers ou encore les politiques de prévention :

De nombreux Etats, notamment l’Espagne et la France, ont pris des mesures en faveur du développement des médicaments génériques, en baissant leur prix relatif par rapport aux médicaments princeps ou en subordonnant le tiers payant à l’acception du générique. L’Espagne, le Portugal, l’Irlande et la Grèce ont mis en place des mécanismes de centralisation des achats de médicaments ou de tarification en fonction des prix les plus pratiqués dans les autres Etats membres de l’Union.

Des réductions des budgets hospitaliers ont été opérées à travers des fermetures et des fusions d’établissements (Espagne, Grèce, Portugal), ainsi que des baisses des salaires des infirmières et des médecins salariés (Grèce, Irlande, Estonie, Hongrie).

De tous les postes de dépenses, les politiques de prévention et de santé publique ont été les plus durement frappées (- 1,5 % en 2010 et – 1,7 % en 2011), alors même que leur part dans les dépenses de santé et donc les enjeux budgétaires correspondants sont faibles.

Les mesures pesant sur les offreurs de soins peuvent sembler moins pénalisantes pour les assurés. Toutefois, elles ne sont toujours sans conséquences pour eux. La baisse brutale du prix des médicaments en Grèce a entraîné une chute des exportations vers ce pays, les industriels préférant vendre leurs produits dans des Etats plus rémunérateurs, qui ont causé des pénuries importantes dans les pharmacies. Dans ce même pays, l’arrêt des politiques de prévention à destination des toxicomanes est en relation directe avec l’explosion des cas de sida dans cette population, multipliés par 25 entre la moyenne des années 2000 et 2010.

1.2.4 – Un repli de la protection sociale qui n’épargne pas les plus défavorisés

Le tableau qui vient d’être brossé montre plutôt une multitude de mesures jouant sur les paramètres de la protection sociale que des grandes réformes systémiques. Il est en particulier notable qu’aucun Etat ne s’est lancé, au cours de la crise, dans un transfert organisé de la protection sociale publique vers la protection sociale privée en matière de santé ou de retraites.

A cet égard, les recommandations constantes de la Commission européenne ou de l’OCDE, préconisant de compléter les systèmes de pension publics par un recours accru à un « deuxième pilier » reposant sur la capitalisation, n’ont guère été suivies. Dans le cadre du « six-pack » renforçant la supervision des politiques budgétaires, une disposition a pourtant été introduite pour accorder davantage de souplesse aux Etats réformant leurs retraites pour créer un pilier obligatoire par capitalisation [14] ; cette disposition est remarquable car il s’agit de la seule règle prenant en compte de manière plus favorable certains types de dépenses publiques. Son effet incitatif n’a semble-t-il pas été suffisant : la création d’un pilier de capitalisation présente en effet souvent un coût budgétaire à court terme, car il est nécessaire de compenser la perte de cotisation induite pour le système par répartition ou d’inciter les actifs à adhérer au nouveau système par capitalisation. Dans un contexte de crise où des économies rapides étaient attendues, il était plus aisé pour les Etats de procéder à des ajustements paramétriques. La liste des Etats européens dans lesquels la protection sociale privée joue un rôle important reste inchangée, comparée à ce qu’elle était avant la crise : il s’agit, parmi les anciens Etats membres de « l’Europe des 15 », du Danemark, de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas, de l’Irlande, du Royaume-Uni et dans une moindre mesure de l’Allemagne. Certains des « nouveaux Etats membres », qui au cours des années 1990 avaient mis en place des piliers de capitalisation dans le cadre de la transition vers l’économie de marché, ont même remis en cause ces réformes, de manière partielle (Pologne, Estonie) ou totale (Hongrie).

Pour autant, l’absence de réforme systémique ne doit pas conduire à minorer la portée des mesures intervenues durant la crise. En matière de retraite, elles s’inscrivent dans une tendance de long terme au repli des systèmes publics pour faire face aux effets du vieillissement. L’OCDE estimait dès 2009 que les réformes des retraites intervenues jusqu’alors conduiraient à une baisse des pensions futures de l’ordre de 15 % à 20 %. Selon une autre évaluation conduite par la Commission européenne et le comité de protection sociale [15] , le taux de remplacement théorique diminuerait d’au moins 5 points de pourcentage dans 17 Etats membres et d’au moins 15 points dans 11 Etats membres. Les réformes intervenues durant la crise amplifieront ce mouvement. En matière de santé, la crise a vu une véritable rupture avec l’interruption de la croissance des dépenses publique, jusqu’alors supérieure à la croissance du PIB et qui avait permis de maintenir la prise en charge publique à un niveau assez stable.

De ce seul fait, les citoyens européens sont fortement incités à recourir davantage à la protection sociale privée. Bien que les Etats n’aient pas modifié durant la crise l’architecture de leur système de protection sociale, le repli relatif de la protection sociale publique pourrait conduire progressivement les assurés sociaux à adhérer de manière plus importante à des mécanismes de protection complémentaire ; de même, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pourraient être incités à accompagner ce mouvement à l’avenir. La généralisation de la protection complémentaire des salariés en matière de santé, intervenue en France à la suite de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, s’inscrit dans cette logique : compte tenu de la couverture désormais relativement faible des soins courants par l’assurance-maladie obligatoire (51 % selon le dernier rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie [16] ), la généralisation de la protection complémentaire apparaît comme une nécessité sociale. La crise aura été un moment de repli de la protection sociale publique, qui peut augurer de nouveaux transferts vers la protection complémentaire privée à l’avenir.

En outre, les coupes sociales n’ont pas épargné les Européens les plus défavorisés. Une étude utilisant le modèle européen de simulation Euromod [17] a montré que si, dans la plupart des pays, les plus pauvres sont proportionnellement moins affectés que les plus riches, ils n’en subissent pas moins des pertes de revenus conséquentes en raison des coupes, souvent de l’ordre de 5 %. L’impact des plans de consolidation budgétaires sur les plus pauvres est encore plus fort si l’on tient compte des hausses de TVA : la chute de revenu disponible, qui pourtant ne tient pas compte de la contraction de la consommation publique à destination des ménages (comme l’éducation ou la santé par exemple), est alors comprise entre 5 % et 10 % en Estonie, en Grèce, en Espagne, en Lettonie, en Lituanie et au Royaume-Uni.

1.3 – Une politique univoque de libéralisation du marché du travail

Au cours des années 2000 et jusqu’à la crise, l’Union européenne a fortement mis en avant le concept de « flexicurité » pour caractériser les réformes du marché du travail qu’elle préconisait aux Etats membres. Inspirée de l’expérience du Danemark, la flexicurité repose sur un triptyque associant flexibilité des contrats de travail, indemnisation du chômage généreuse et politiques actives sur le marché du travail (notamment à travers un service public de l’emploi performant et un large accès à la formation tout au long de vie). L’objectif affiché était de mettre fin aux effets pervers d’une législation trop protectrice des emplois dans certains Etats – celle-ci serait à l’origine d’une plus grande durée du chômage et des difficultés d’insertion des jeunes sur le marché du travail – tout en renforçant la capacité des personnes à maintenir leur employabilité tout au long de leur carrière (« protect people, not jobs », selon la formule consacrée). C’est quelques mois avant l’éclatement de la crise que la flexicurité a connu sa consécration institutionnelle, la Commission puis le Conseil adoptant successivement en juin et en novembre 2007 des « principes communs en matière de flexicurité ». En mai 2008, la Commission européenne lançait encore une mission pour la flexicurité, dont la présidence était confiée à Gérard Larcher et Vladimir Spidla, pour promouvoir cette notion dans les différents Etats membres.

Cette époque paraît lointaine tant le concept a désormais disparu, sinon de la doctrine économique, du moins de l’activité normative des institutions européennes. La crise a mis en évidence un certain nombre de ses limites. Face à la récession, plusieurs Etats et en premier lieu l’Allemagne ont fait le choix, non conforme à la doctrine de la flexicurité, de développer massivement le chômage partiel pour maintenir les salariés en activité. Par ailleurs, dans un contexte de plans rigoureux de consolidation budgétaire, les deuxième et troisième piliers de la flexicurité, une indemnisation du chômage généreuse et des politiques actives du marché du travail, sont apparus trop coûteux à de nombreux Etats. De manière symbolique, le Danemark lui-même a décidé en 2010 de ramener la durée maximale d’indemnisation du chômage de quatre à deux ans. Selon la formule de l’Institut européen du travail, la flexicurité n’a pas résisté au « mauvais temps » [18] .

L’Union européenne promeut désormais d’autres orientations dans le cadre du « semestre européen » (cf. 3.3 sur l’analyse de ce processus). Alors que la flexicurité reposait sur un équilibre entre une flexibilité accrue des contrats de travail et des sécurités nouvelles pour les salariés, la nouvelle approche tend à promouvoir de manière univoque la libéralisation du marché du travail, selon trois axes : la décentralisation du droit social au niveau des entreprises ; la facilitation des licenciements ; la modération voire la diminution des salaires. Le principal objectif recherché est de permettre aux pays supportant un déficit commercial important de le combler en agissant à la baisse sur leurs coûts de production.

1.3.1 – Permettre aux entreprises de déroger au droit social des lois ou des conventions collectives

Les Etats européens ont des traditions institutionnelles assez différentes en matière d’organisation des relations collectives de travail. Dans les pays scandinaves, les négociations nationales et interprofessionnelles ont une grande importance, notamment en matière de rémunérations. En Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne, c’est le niveau de la branche professionnelle qui est central.

Partant de ces situations différentes, on observe cependant un mouvement général de décentralisation des relations collectives. Celui-ci a débuté en Allemagne dès les années 1990. Lors de la réunification, le gouvernement et les partenaires sociaux ont décidé de manière consensuelle de transposer à l’identique aux nouveaux Länder le modèle de négociation collective de l’Allemagne de l’ouest, réservant à la branche le soin de traiter certains sujets tels que la rémunération et les horaires de travail ; le but était d’organiser dans les branches un rattrapage progressif des salaires pratiqués à l’ouest. Ce modèle a toutefois mal résisté aux difficultés économiques des nouveaux Länder, qui avaient été sous-estimées. Pour sortir de la contrainte imposée par les conventions de branche, un nombre croissant d’entreprises, à l’est mais aussi à l’ouest, se sont désaffiliées des organisations patronales ; contrairement à la France, l’extension des conventions collectives à l’ensemble des entreprises du secteur d’activité, y compris les non-affiliées, est en effet peu pratiquée en Allemagne. Face à cette menace sur le rôle régulateur de la branche, les syndicats ont consenti à ce que les conventions collectives viennent autoriser les entreprises, par des « clauses d’ouverture » ( Öffnungsklausen ), à déroger à leurs stipulations. Les syndicats ont préféré accompagner le mouvement de décentralisation des relations collectives, espérant ainsi l’encadrer quelque peu pour éviter qu’il ne se fasse sans eux.

Pourcentage de salariés couverts par les conventions collectives de branche en Allemagne [19]

La France partait d’une prééminence peut-être encore plus grande de l’accord de branche. La possibilité de créer des sections syndicales d’entreprise, en mesure de négocier et de conclure des accords d’entreprise, y est relativement récente, puisqu’elle est issue des accords de Grenelle de mai 1968. Surtout, la branche voit son rôle conforté par un recours quasi systématique à l’extension par arrêté ministériel ; le taux de couverture des salariés par les conventions collectives est ainsi supérieur à 95 %. En outre, les instances de représentation du personnel au niveau de l’entreprise (comités d’entreprise et délégués du personnel) ont un rôle très limité comparé à celui du « conseil d’établissement » ( Betriebsrat ) allemand, qui participe réellement à la gestion de l’entreprise.

Le rôle de la négociation d’entreprise a d’abord été stimulé par la réduction du temps de travail, qui a donné lieu à un grand nombre d’accords sur ses modalités de mise en œuvre : de quelques milliers, le nombre d’accords d’entreprise conclus chaque année est passé à plus de 30 000. Le rôle des accords d’entreprise était cependant limité par l’application du « principe de faveur », selon lequel le niveau de norme inférieur ne peut déroger au niveau supérieur que dans un sens plus favorable au salarié : l’accord ne peut déroger à la loi que dans un sens favorable au salarié et au sein des accords, il en va de même de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche. C’est ce principe qu’une loi du 4 mai 2004 est venue remettre partiellement en cause. Désormais, les accords d’entreprise peuvent déroger de manière générale aux accords de branche, sauf dans quelques domaines dont la rémunération. Une loi du 20 août 2008 a donné une très grande latitude aux accords d’entreprise pour organiser le temps de travail et notamment moduler la durée du travail d’une semaine à l’autre. Enfin, la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui transpose l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, a donné de nouvelles possibilités de flexibilité interne aux entreprises : les accords de maintien de l’emploi permettent à une entreprise, en cas de difficulté économique, d’aménager le temps de travail et la rémunération de ses salariés en contrepartie de l’engagement de sauvegarder leur emploi ; les accords de mobilité interne permettent d’étendre les obligations de mobilité auxquelles sont tenus les salariés, tout en prévoyant des mesures d’accompagnement et de conciliation de la vie familiale et professionnelle.

Dans les pays du sud de l’Europe, le mouvement de décentralisation est plus récent et fait partie des conséquences de la crise. En Italie, des assouplissements successifs ont été opérés par des initiatives des partenaires sociaux, de certaines entreprises et du gouvernement :

Un premier accord tripartite signé le 22 janvier 2009 par le gouvernement, le patronat (la Confindustria) et deux des trois principaux syndicats (la CISL et l’UIL, mais pas le premier d’entre eux, la CGIL) permet aux accords d’entreprise de déroger en matière de salaire aux accords de branche, en cas de situation de crise ou pour favoriser le développement de l’emploi. En outre, des allégements fiscaux et de cotisations sociales sur les augmentations salariales décidées dans les accords d’entreprise incitent à développer la négociation à ce niveau.

Cet assouplissement n’apparaît pas suffisant à la direction de Fiat qui décide de sortir unilatéralement de la convention de branche de l’automobile, d’abord dans l’établissement de Pomigliano en juin 2010 puis dans toute l’entreprise. Malgré sa brutalité (Fiat licencie l’ensemble des salariés de l’usine de Pomigiliano puis les réembauche dans une nouvelle société, à l’exclusion des adhérents de la CGIL, non signataire des nouveaux accords et dont Fiat décide unilatéralement qu’elle n’est plus représentative dans l’entreprise), la méthode s’avère payante puisqu’un accord de branche est signé en décembre 2011 dans le secteur automobile, qui avalise l’autonomie des entreprises souhaitée par Fiat.

A la demande de la Banque centrale européenne, dans une lettre du 5 août 2011 cosignée par Jean-Claude Trichet et Mario Draghi et tenue secrète, le gouvernement de Silvio Berlusconi inscrit dans un décret-loi du 13 août 2011 une disposition permettant à des accords d’entreprise dits « de proximité » de déroger non seulement aux accords de branche, mais aussi à des dispositions législatives du code du travail, notamment en matière de licenciement (cf. infra). Sous la pression des institutions européennes, le décret-loi est ainsi allé au-delà de ce qu’avait prévu quelques semaines plus tôt un accord interprofessionnel du 28 juin 2011 (cette fois-ci signé par tous les syndicats y compris la CGIL), selon lequel l’accord de branche devait encadrer les possibilités de dérogation par l’accord d’entreprise.

Enfin, un nouvel accord tripartite sur la productivité du 21 novembre 2012, signé par le gouvernement de Mario Monti, la Confindustria, la CISL et l’UIL, permet aux employeurs de conditionner la progression des salaires aux gains de productivité, l’Etat les encourageant à le faire en leur accordant 2 milliards d’euros d’allégements fiscaux.

L’Espagne connaît une évolution similaire. Dans un premier temps, les partenaires sociaux étaient parvenus à des compromis sur la modération salariale (l’accord interprofessionnel sur l’emploi et la négociation collective 2010–2012, signé le 6 février 2010, prévoyait des évolutions salariales inférieures à l’inflation sur trois ans) et sur l’organisation de la négociation collective (un accord interprofessionnel de janvier 2012 réaffirmait la primauté des accords de branche nationaux et provinciaux, en contrepartie d’une modération salariale plus forte sur la période 2012–2014). Mais le gouvernement dirigé par Mariano Rajoy, porté au pouvoir par les élections de novembre 2011, a décidé à l’instigation des institutions européennes d’évolutions plus profondes, dans le cadre d’un décret-loi du 10 février 2012, ratifié ensuite par le Parlement en juillet 2012. Les principales dispositions, outre celles portant sur le droit du licenciement (cf. infra ), sont les suivantes :

Les accords d’entreprise acquièrent une priorité sur les accords de branche en matière d’organisation du temps de travail, de rémunérations et de mobilité interne. La hiérarchie entre le niveau de la branche et celui de l’entreprise est donc inversée.

Les employeurs peuvent modifier unilatéralement les contrats de travail en matière de temps de travail, de mobilité et d’heures complémentaires pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation.

En cas de dénonciation ou de non-renouvellement d’une convention collective, la période de maintien des avantages acquis pour les salariés, dite d’ultracdividad, auparavant indéfinie, est limitée à un an.

Enfin, les entreprises accusant deux trimestres de pertes consécutifs pourront « décrocher » de la convention collective de branche. En cas de désaccord entre l’employeur et les syndicats, le différend est soumis à la commission nationale de la négociation collective, instance tripartite où siègent l’administration, les syndicats et le patronat.

De même, l’Irlande a abandonné en 2010 sa pratique d’accords tripartites organisant sur plusieurs années les relations collectives, notamment en matière d’évolution des rémunérations. Conformément au programme d’ajustement structurel conclu avec l’Union européenne et le FMI, l’Industrial Relations Amendment Act de 2012 a restreint les possibilités d’extension des accords de branche aux entreprises non affiliées aux organisations patronales signataires. Le Portugal et la Grèce ont également pris des décisions tendant à restreindre l’extension des conventions collectives, à faciliter les dérogations aux accords de branche, à suspendre l’application du principe de faveur ou encore à réduire la période de validité d’un accord collectif après son expiration [20] .

1.3.2 – Encourager la modération voire la déflation salariale

Ce mouvement de décentralisation de la négociation collective est inséparable de la volonté de limiter la progression des salaires, voire d’obtenir leur diminution. En la matière, la doctrine de l’Union européenne a été définie par le « Pacte pour l’euro plus », adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement de 23 Etats [21] lors du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011. Les Etats sont invités à suivre de près l’indicateur du coût unitaire de la main-d’œuvre [22] – lequel traduit en effet une évolution assez dynamique dans des pays comme l’Italie, les Pays-Bas, la France ou l’Espagne sur la période 2000–2012 –, à s’assurer que les salaires évoluent en accord avec la productivité, à réexaminer le degré de centralisation du processus de négociation et les mécanismes d’indexation et enfin à veiller au signal donné au secteur privé par les accords salariaux du secteur public. Cette doctrine générale a été déclinée dans le cadre de recommandations à chaque pays et, pour les Etats bénéficiant d’un programme d’ajustement structurel (Grèce, Irlande et Portugal), d’engagements de réformes inscrits dans les « memorandums » conclus avec l’Union européenne et le FMI.

Evolution des coûts unitaires de main d’œuvre en nominal (base 100 = 2005) entre 2000 et 2012

2000 | 2006 | 2012 | |

Allemagne | 99,4 | 98,0 | 108,2 |

Pologne | 101,2 | 99,0 | 116,1 |

Portugal | 85,9 | 100,9 | 103,2 |

Autriche | 97,3 | 101,0 | 114,9 |

Grèce | 85,0 | 98,9 | 104,1 |

Irlande | 81,6 | 103,5 | 101,3 |

Zone euro à 17 | 91,4 | 100,8 | 112,8 |

Espagne | 86,2 | 103,3 | 109,1 |

France | 90,5 | 101,8 | 115,3 |

Pays-Bas | 88,6 | 100,7 | 114,9 |

Italie | 86,3 | 102,0 | 117,3 |

Source : Ameco

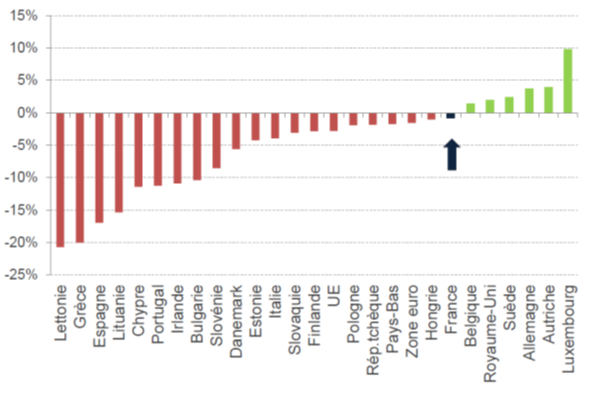

Les résultats de cette politique de freinage des salaires sont très significatifs. Le graphique ci-dessous montre qu’entre 2010 et 2012, les salaires réels ont diminué dans 18 Etats sur 27. La chute atteint 20 % en Grèce, 10 % au Portugal, 6 % en Irlande et en Espagne, 3 % en Italie et au Royaume-Uni.

Evolution des salaires réels (en %) entre 2010 et 2012 dans l’Union européenne [23]

A l’origine de ces évolutions, on retrouve les trois orientations préconisées par le « Pacte pour l’euro plus » :

a) La décentralisation de la négociation collective : présentée précédemment, elle permet à chaque entreprise de pratiquer des salaires moins élevés que ceux prévus par l’accord de branche, mécanisme qui joue un rôle important dans le freinage des salaires ; elle ouvre la voie à une concurrence par les coûts au sein d’un même secteur d’activité, que les accords de branche ont justement pour objet d’éviter.

b) Le gel ou la diminution des salaires minimaux : la Grèce est le pays qui est allé le plus loin dans cette direction, avec une baisse de 32 % pour les moins de 25 ans et de 22 % pour le reste de la population, décidée en février 2012. L’Irlande a opéré une baisse de 12 % en février 2011, qui a cependant été annulée à la suite d’élections en juillet 2011. L’Espagne, le Portugal et la Lettonie ont procédé à des gels.

c) Le gel ou la diminution des salaires du secteur public : la baisse a atteint 40 % en Grèce et 15 % en Lettonie. Le Portugal, la Roumanie et la Hongrie ont supprimé les « 13 ème et 14 ème mois » dont bénéficiaient leurs agents publics (pour le Portugal, cette mesure a cependant été censurée par le Tribunal constitutionnel en avril 2013). L’Espagne a augmenté le temps de travail de ses agents publics sans compensation salariale. En France, la valeur du « point » qui détermine la rémunération des fonctionnaires est gelée depuis 2010.

1.3.3 – Faciliter les licenciements

Les institutions internationales telles que l’OCDE ou la Commission européenne stigmatisent de longue date le caractère excessif de la protection de l’emploi dans de nombreux Etats européens et la nécessité de faciliter les licenciements. La crise va donner plus de poids à ces préconisations : les Etats suivant un programme d’ajustement structurel sont tenus de mettre en œuvre ce type de réforme pour bénéficier de l’assistance financière ; d’autres Etats qui ne sont pas dans cette situation mais qui apparaissent vulnérables y voient un moyen d’apaiser les tensions sur leur dette ou d’obtenir des délais pour revenir en-dessous des 3 % de déficits publics, dans le cadre de la supervision des politiques budgétaires par la Commission. En effet, même si le lien direct entre équilibre des comptes publics et facilitation des licenciements n’est pas directement apparent, cette dernière est vue par nombre d’acteurs des marchés financiers et par la Commission européenne comme un facteur de croissance future, et donc de redressement des finances publiques (cf. infra 2.1 sur le raisonnement sous-jacent).

Marquée par un fort dualisme entre des emplois en CDI protégés et des emplois temporaires (CDD et travail intérimaire) largement utilisés, l’Espagne a connu en l’espace de deux ans deux réformes d’ampleur, toutes deux décidées par décret-loi avant d’être ratifiées par le Parlement. La première est décidée par le gouvernement de Jose Luis Zapatero en juin 2010 et approuvée par le Parlement en septembre 2010. Elle prévoit une diminution des indemnités de licenciement de 45 jours de salaire par année travaillée à 33 jours, voire 20 si l’entreprise est en grande difficulté. La seconde réforme, adoptée par le gouvernement de Mariano Rajoy en février 2012 et approuvée par le Parlement en juillet 2012, prolonge la précédente. Un nouveau type de contrat à durée indéterminée comportant une période d’essai d’un an est instauré pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’autorisation administrative pour les licenciements économiques collectifs est supprimée et les motifs de licenciement économique sont élargis. Enfin, les licenciements économiques sont rendus possibles dans le secteur public, ce qui n’est pas anodin au moment où les services publics font l’objet de réductions budgétaires drastiques.

En Italie, la principale réforme a été adoptée en juin 2012 à l’initiative du gouvernement de Mario Monti. La mesure la plus emblématique a été la remise en cause du fameux « article 18 » du code du travail, qui imposait la réintégration du salarié en cas de licenciement injustifié (et pas seulement son indemnisation) ; elle n’a d’ailleurs été que partielle, Mario Monti ayant été contraint de concéder le maintien d’une faculté pour le juge d’ordonner la réintégration pour obtenir le soutien de sa majorité parlementaire. Cette réforme comporte aussi une extension des possibilités de recours au CDD et la création d’une rupture conventionnelle.

En France, les deux principales réformes sont issues d’accords entre les partenaires sociaux, adoptés à l’instigation du gouvernement dans le cadre de la « loi Larcher » [24] , puis transposés dans des lois votées par le Parlement. La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a créé la rupture conventionnelle, qui permet à un employeur et à un salarié de convenir sans motif particulier de la fin du contrat de travail, le salarié bénéficiant des indemnités chômage et d’indemnités équivalentes à celles qu’il aurait perçues en cas de licenciement. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a notamment porté sur les procédures de licenciement collectif. D’une part, les procédures d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel sont enserrées dans des délais préfixes, afin de limiter l’incertitude pour les entreprises sur la durée de réalisation d’une restructuration. D’autre part, l’intervention du juge judiciaire, souvent vue comme trop restrictive à l’égard de la liberté de l’employeur [25] , est remplacée en partie [26] par une décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration ; la procédure de recours devant les juridictions administratives se fait là encore dans des délais contraints [27] .

Dans ces trois pays, ces mesures de facilitation des licenciements ont été accompagnées de contreparties destinées à apporter de nouvelles sécurités aux salariés, dans l’optique de la flexicurité :

De nouveaux droits ont été instaurés en matière de formation : la réforme espagnole de 2012 crée un droit individuel à la formation de 20 heures par an ; la réforme française de 2013 transforme ce droit individuel, qui avait été créé précédemment, en compte personnel de formation totalement transférable en cas de perte d’emploi ou de changement de travail.

Le recours à certaines formes de contrats précaires est découragé, par la création d’une surtaxation (Italie et France) ou par l’interdiction des contrats à temps partiel en-dessous de 24 heures (France).

L’indemnisation du chômage est étendue, soit en en facilitant l’accès (passage de la durée minimale de cotisation de 6 à 4 mois en France en 2009), soit en en prolongeant la durée (passage de la durée maximale d’indemnisation de 12 à 18 mois en Italie en 2012).

Ces mesures ne semblent pas cependant d’une ampleur suffisante pour dessiner un véritable équilibre de flexicurité, la dimension de flexibilisation apparaissant beaucoup plus prégnante dans ces réformes du marché du travail.

2 – Une politique qui n’a été ni vertueuse ni fructueuse

2.1 – Le récit de justification : la vertu est en train de porter ses fruits

Au printemps 2013, alors que la zone euro venait de connaître six trimestres consécutifs de récession, la foi des institutions européennes dans la politique conduite a semblé vaciller. Le 22 avril 2013, le président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso, reconnaissait un « échec » à faire comprendre aux populations européennes la nécessité de la politique d’austérité ; tout en maintenant qu’elle était « fondamentalement la bonne », il estimait qu’elle avait « atteint ses limites », faute du « minimum de soutien politique et social ». Certains Etats parmi les principaux soutiens de cette politique remettaient en effet en cause leur adhésion. Le 12 avril, les Pays-Bas décidaient d’ajourner un programme d’économies budgétaires. Le 29 avril, le nouveau Président du Conseil italien Enrico Letta déclarait lors de son discours d’investiture que « l’Italie se meurt de la seule austérité », rompant avec la rigueur assumée par son prédécesseur Mario Monti. L’Union européenne était régulièrement tancée par le FMI pour son austérité budgétaire excessive et les risques qu’elle faisait peser sur la croissance mondiale. Sous la pression, la Commission et le Conseil décidèrent de ralentir le rythme de la consolidation budgétaire, en accordant un ou deux ans de plus à la plupart des Etats concernés pour revenir sous la barre des 3 % du PIB de déficits publics.

Quelques mois plus tard, l’Europe découvrait avec soulagement que la croissance de la zone euro était redevenue positive au deuxième trimestre 2013. Il n’en fallait pas plus pour que les responsables de la politique conduite depuis 2010 y voient ses premiers fruits, certes encore fragiles mais qui ne demandaient qu’à être consolidés. S’est alors mis en marche un discours de justification de cette politique, reposant sur une certaine interprétation des résultats économiques.

L’idée maîtresse de la politique conduite durant la crise est que l’Union européenne souffrait d’un double déséquilibre. Déséquilibre des comptes publics, d’abord, de nombreux Etats ayant pratiqué des dépenses publiques excessives, dont la crise a révélé caractère non soutenable. Déséquilibre des comptes courants, ensuite, les Etats du sud de l’Europe ayant laissé leur compétitivité se dégrader face aux Etats du nord, dégradation masquée durant un certain temps par un endettement public et privé à des taux réels très bas, voire négatifs, qui soutenait la consommation. Au déséquilibre des comptes publics devait répondre l’austérité budgétaire, à celui des comptes courants les « réformes structurelles ». Le « six-pack », ensemble de règlements et de directives adoptés par le Parlement européen et le Conseil en novembre 2011, visait à la fois à renforcer la surveillance des politiques budgétaires et à instaurer un nouveau mécanisme de supervision des déséquilibres macroéconomiques.

Les résultats enregistrés depuis le printemps 2013 témoignent en première analyse d’une correction de ces deux types de déséquilibres. Les déficits publics sont passés de 6,4 % du PIB en 2009 à 3 % en 2013 dans la zone euro. Quant aux comptes courants [28] , les Etats du sud de l’Europe (Chypre, Grèce, Portugal, Espagne, Italie) ainsi que l’Irlande ont considérablement réduit leur déficit, voire sont passés à un surplus. Les évolutions de la Grèce (passée de – 14 % du PIB en 2008 à + 1 % en 2014), du Portugal (de – 12 % à + 0,5 %), de l’Espagne (de – 9 % à + 3 %) et de l’Irlande (de – 5 % à + 5 %) apparaissent spectaculaires. Il en va de même pour des pays non membres de la zone euro comme la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Hongrie, qui affichent des améliorations du même ordre.

Evolution des comptes courants en % du PIB [29]

L’addition de ces deux indicateurs centraux de la politique européenne de ces dernières années, le solde des comptes publics et le solde des comptes courants (selon une formule couramment employée, l’évolution des « déficits jumeaux »), fait apparaître une réelle amélioration dans les Etats les plus en difficulté. Le think-tank basé à Bruxelles Lisbon Council, dans un rapport éloquemment intitulé From Pain to Gain (« De la souffrance à la récompense »), l’illustre par le graphique ci-dessous et conclut que « ces pays ne vivent plus au-dessus de leurs moyens ». La baisse du coût du travail dans ces Etats, vue ci-dessus (cf. 1.3.2), est particulièrement bien accueillie.

Solde de la balance des comptes courants et du déficit structurel

de la Grèce, de l’Espagne, de l’Irlande et du Portugal

A l’inverse, la France est fréquemment critiquée pour la lenteur et la faiblesse de ses réformes. « No Pain, No Gain », écrit le Lisbon Council, qui classe notre pays en 14e position sur 20 pour son classement des progrès de l’ajustement et en 16e sur 20 pour sa santé économique fondamentale.

2.2 – Une récession évitable, des dégâts durables

Le récit qui vient d’être présenté est fort par sa cohérence interne et par ses multiples emprunts au registre d’une morale des sacrifices nécessaires : les efforts, voire la souffrance, sont vertueux, les pays qui acceptent de les consentir sont finalement récompensés, ceux qui sont trop paresseux sont punis. S’il est exact que certains Etats, dont la France, devaient mettre en œuvre des politiques de restauration de leur compétitivité, cette présentation n’en est pas moins caricaturale.

2.2.1 – Une erreur de diagnostic sur la question des salaires

L’insistance mise par les institutions européennes quant à la modération salariale, notamment dans le cadre du « Pacte pour l’euro plus », pourrait laisser penser que les salaires ont cru de manière indue dans les années précédant la crise, notamment dans les pays du sud. La réalité est bien différente. Selon les données collectées par la Banque centrale européenne, les salaires négociés dans le cadre des conventions collectives au sein de la zone euro ont connu une croissance très modeste au cours des années 2000 : la croissance des salaires réels n’a jamais dépassé 0,5 % par an, sauf en 2009. Les systèmes de négociation collective antérieurs à la crise n’avaient donc nullement conduit à une dérive des salaires. L’évolution des salaires réels observés (c’est-à-dire les salaires réellement payés à chaque salarié, par opposition aux salaires prévus par les conventions collectives) a été très voisine de celle des salaires négociés.

Evolution des salaires collectivement négociés au sein de la zone euro, en % [30]

Une croissance si faible des salaires ne permet pas de maintenir leur part dans la richesse produite. Le recul de la part des salaires dans le PIB est une tendance générale depuis une trentaine d’années dans les pays européens et, au-delà, de l’ensemble de l’OCDE. L’OCDE en faisait le titre d’un des chapitres de ses Perspectives pour l’emploi de 2012 [31] . Elle constate une nette diminution dans la quasi-totalité de ses Etats membres sur la période 1990–2009. Elle observe en outre une corrélation entre cette diminution et la progression des inégalités de revenus. L’OCDE explique ces évolutions par plusieurs facteurs communs aux pays industrialisés : la diffusion des technologies de l’information et de la communication, qui favorise le remplacement des salariés les moins qualifiés ; l’intensification de la concurrence nationale et internationale ; les privatisations, notamment dans les industries de réseau (énergie, transports, communications, etc) ; l’évolution de la couverture et de la structure des institutions collectives du travail.

Evolution de la part des revenus du travail dans le PIB, variations 1990 – 2009, en point de %

Note : ***, **, * : résultats statistiquement significatifs aux seuils de 1 %, 5 % et 10 %.

Source : Calculs effectués par l’OCDE d’après les Bases de données STAN de l’OCDE et EUKLEMS

On voit que les pays du sud de l’Europe n’ont pas connu dans leur ensemble une trajectoire atypique de la part des salaires dans le PIB. Si la Grèce est l’un des rares pays à avoir connu une légère progression, le Portugal a enregistré une faible diminution et l’Espagne et l’Italie des baisses importantes.

Imputer les déséquilibres macroéconomiques de l’Union européenne à une progression excessive des salaires constitue donc une analyse à la fois trop générale et dans bien des cas erronée. C’est surtout la très forte modération allemande qui a été atypique au cours de la période précédant la crise.

2.2.2 – Une seconde récession imputable à une erreur de politique économique

L’impression d’une crise continue depuis six ans est aujourd’hui si commune qu’il a été presqu’oublié que dès la fin de l’année 2009, l’Europe connaissait une nette reprise. La mise en place simultanée de plans de sauvetage du système financier et de plans de relance en Europe et dans la plupart des pays de l’OCDE, soutenus par des politiques monétaires expansionnistes, ont permis à la croissance de repartir en Europe à partir du 3 ème trimestre 2009. Le rebond de l’économie européenne a été spectaculaire, tiré par une reconstitution des stocks dans l’industrie et une reprise de l’investissement, les économies récupérant ainsi une partie du sur-ajustement perdu pendant la crise. La croissance de la zone euro a atteint 2,6 % en glissement annuel au 1 er trimestre 2011 et l’Allemagne, dont les cycles sont plus marqués, a affiché une croissance de 5,3 % en glissement annuel début 2011 (2,8 % pour la France). Pendant un an, d’avril 2010 à avril 2011, commençait à se dessiner un début de sortie de crise, le retour progressif de la croissance permettant de générer des créations d’emplois faisant refluer le chômage de près de 700 000 dans l’Union européenne.

Le choix a pourtant été fait de mettre en péril cette reprise par un effort de réduction très rapide des déficits publics. Il apparaît rétrospectivement que ce choix reposait à la fois sur une surestimation des conséquences négatives de l’endettement public et sur une sous-estimation des risques de l’austérité budgétaire. Sur le premier point, un article des économistes américains Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff publié en mai 2010, intitulé « Growth in a Time of Debt [32] », a eu une certaine influence. Selon la thèse de cet article, il existe un seuil de dette publique de 90 % du PIB, au-delà duquel la croissance de l’économie chute de manière significative, de 1 % pour la croissance médiane et de 4 % pour la croissance moyenne. Ecrit au moment où la dette publique de nombreux Etats croissait rapidement et s’approchait ou dépassait le seuil des 90 %, cet article a contribué à la dramatisation de la situation : il laissait penser que la croissance potentielle des Etats concernés serait durablement affectée, et par là-même la soutenabilité de leur dette. Trois années plus tard, un article de Thomas Herndon, Michael Ash et Robert Pollin [33] mettait en évidence une erreur de calcul et d’autres problèmes méthodologiques dans l’étude de Reinhart et Rogoff : il montre en particulier qu’après correction de ces erreurs, la croissance moyenne des pays dont la dette est supérieure à 90 % du PIB n’est pas de – 0,1 % mais de 2,2 %. Cet article n’a pas mis fin au débat scientifique, Reinhart et Rogoff reconnaissant une partie de ces erreurs mais maintenant leur conclusion principale. Pour autant, la controverse est venue jeter a posteriori un doute sérieux sur la pertinence économique d’un retour accéléré à l’équilibre budgétaire.