Economie verte : de la théorie économique aux conclusions politiques

La Conférence environnementale des 20 et 21 septembre derniers a été marquée par l’objectif, annoncé par le Président de la République, de diviser par deux nos consommations d’énergie d’ici 2050. La France s’oriente donc vers le « découplage », c’est-à-dire vers un maintien de la croissance économique tout en faisant décroître la consommation de ressources. Cette note du pôle Economie verte de Terra Nova fait le point sur les travaux dans ce domaine, et explique les convergences et controverses des nouvelles théories économiques intégrant les enjeux environnementaux.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette analyse : la nécessité de changer notre modèle de production et de consommation en faveur d’un nouveau système dont les règles de fonctionnement donneraient aux enjeux environnementaux la place qui leur revient ; l’exigence d’associer à toute politique de l’offre une fiscalité écologique permettant de faire payer le coût de la pollution aux différents acteurs économiques qui en sont responsables ; l’obligation pour les décideurs politiques de proposer une vision de long terme pour mener à bien la transition écologique.

L’économie s’intéresse à l’allocation optimale des ressources rares. Jusqu’à récemment, nous ne considérions pas que l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons ou les combustibles que nous utilisons pour produire notre énergie entraient dans cette catégorie. Mais aujourd’hui, on connaît et on quantifie de mieux en mieux les risques que font peser nos activités de production et de consommation sur l’environnement : concentration de gaz à effet de serre, perte de biodiversité, consommation d’eau et de sols, cycle de l’azote et du phosphore, pollution chimique, amincissement de la couche d’ozone. Chacun de ces enjeux peut conduire à définir des limites environnementales qu’il ne faudrait pas dépasser sous peine de menacer la viabilité des espèces naturelles et de l’homme. De nombreux rapports, dont ceux du GIEC, vont dans le même sens et pointent la nécessité de concevoir un nouveau modèle de développement où l’accroissement du bien-être et de la richesse des individus serait compatible avec une baisse de nos consommations en ressources environnementales et de notre empreinte énergétique – ce que l’on appelle parfois le découplage*.

Des économistes de tous bords, qu’ils soient néoclassiques, néokeynésiens ou de mouvements plus critiques, s’emploient à apporter des solutions dans ce contexte d’urgence environnementale, mais aussi de profonds bouleversements économiques.

Plusieurs auteurs ont ainsi montré que la transition écologique pouvait être un levier pour sortir de la crise à laquelle nous sommes confrontés : investissements générateurs d’emplois non délocalisables et invention d’un système économique respectueux de l’environnement, générateur de bien-être durable pour les personnes (santé, lien social, etc.).

D’autres économistes vont plus loin et remettent en cause les fondamentaux du modèle actuel, invitant à repenser en même temps que ce modèle le « thermomètre économique » (la croissance du PIB) et les remèdes qui y sont liés, pour concilier progrès économique, justice sociale et préservation de l’environnement.

Malgré certaines divergences entre les différentes réponses apportées, le recensement des travaux les plus récents permet de mettre en évidence des enseignements qui font consensus. L’analyse des controverses est aussi nécessaire afin de cerner les différentes options politiques possibles pour mettre en œuvre la transition écologique.

L’analyse réalisée dans le cadre de la présente note conduit ainsi à retenir les enseignements suivants :

Enseignement n°1 : la raréfaction des ressources naturelles, dès lors qu’elle se traduit par une hausse du prix de ces ressources, conduit à des effets de substitution et à des changements technologiques en faveur des « technologies vertes ». Toutefois, l’impact de l’utilisation de ces ressources sur la pollution de l’environnement et l’altération de la résilience des écosystèmes reste insuffisamment pris en compte pour réduire sensiblement l’empreinte écologique de l’économie et la maintenir en deçà de frontières naturelles soutenables. Une valeur de la pollution doit donc être fixée, qui ne peut relever que d’une décision politique informée par les travaux d’experts et légitimée par un vrai débat démocratique.

Enseignement n°2 : la réponse aux enjeux écologiques nécessite la mise en place effective du principe pollueur payeur, à travers des mesures du type fiscalité écologique et/ou de quotas environnementaux. Le coût de telles mesures pourra être réduit par l’investissement dans les technologies vertes. L’innovation dans les technologies vertes deviendra elle-même plus rentable si l’on rétablit la « vérité des prix », en intégrant les coûts environnementaux aux prix des biens et services que nous consommons. L’impact sur l’innovation verte de la fiscalité écologique ou, de façon non exclusive, de la politique industrielle, est amplifié par les effets d’entraînement à l’œuvre dans ce domaine entre les entreprises et au sein de ces dernières.

Enseignement n°3 : la mise en place d’une fiscalité écologique conduit à s’interroger sur l’utilisation des recettes qui en découlent. L’économie standard considère comme optimale la mise en place d’une fiscalité écologique compensée pour les entreprises par un allègement de la fiscalité sur le travail. Néanmoins, d’autres compromis sont possibles pour que la fiscalité écologique participe à la restauration d’une fiscalité progressive, à condition de l’inscrire dans une réforme plus globale de la fiscalité et du financement de la protection sociale.

Enseignement n°4 : la conversion de l’économie traditionnelle vers l’économie verte mobilise des secteurs intensifs en travail, modifie les compétences attendues dans la plupart des secteurs, mais remet aussi en cause la viabilité économique d’un certain nombre d’activités. Un accompagnement massif par des politiques de formation professionnelle et de reconversion est indispensable pour réussir la transition écologique.

Enseignement n°5 : l’accès à des ressources financières de long terme est une contrainte forte de la transition écologique qui pourrait être levée par des solutions multiples, dont l’orientation de la création monétaire. Dans un contexte de frilosité des investisseurs privés et de faible rentabilité des investissements verts, l’orientation de la création monétaire, grâce à l’apport de garanties par la puissance publique, apparaît particulièrement pertinente pour drainer les financements publics et privés vers la transition écologique, y compris vers des projets rentables à très long terme seulement.

Enseignement n°6 : il est nécessaire de comprendre les limites de la théorie économique dans la prise en compte des enjeux de la transition écologique, telles que la difficulté à valoriser les externalités positives et négatives, le choix du taux d’actualisation dans les analyses coûts-bénéfices, l’absence d’indicateurs macroéconomiques adaptés pour mesurer le bien-être durable et les biais dans la prise en compte des gains d’utilité dans les modèles macroéconomiques. En réponse à ces limites, il appartient aux décideurs politiques de proposer une vision de long terme. En particulier, dans un monde incertain, ils doivent arbitrer entre court et long terme en matière d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux, à la lumière des connaissances apportées par l’ensemble des disciplines s’intéressant à la question de la transition écologique.

D’ores et déjà, deux conclusions fortes pourront être tirées sur deux des grands sujets de la conférence environnementale :

Afin de préparer au mieux le débat parlementaire sur la future loi de transition énergétique, les pouvoirs publics devront non seulement prendre leurs décisions à partir d’une évaluation partagée, mais ils devront également s’assurer que les outils économiques utilisés représentent au mieux les enjeux auxquels ils souhaitent faire face, et notamment, ne donnent pas la priorité à une vision court-termiste en utilisant une monétarisation à travers un taux d’actualisation et une valeur du temps élevés.

L’économie circulaire, thème émergent de la seconde conférence environnementale, ne peut être réduite au traitement des déchets, et doit prendre en compte tout le cycle de conception des produits mais aussi son interaction avec les modes de production et de consommation. En intégrant les impacts environnementaux mais aussi sociaux, elle peut ainsi contribuer à un véritable découplage permettant dans le même temps la croissance du bien-être et la décroissance de nos impacts environnementaux.

Ces premières conclusions déclinent les enjeux généraux de l’économie verte. Le groupe économie verte de Terra Nova s’emploiera à les détailler dans les prochains mois à travers plusieurs notes : sur les attendus de l’Europe pour l’économie verte, le rôle des pouvoirs locaux, ainsi que des travaux sectoriels sur les grandes filières économiques affectées par l’économie verte.

Economie verte : de la théorie économique aux conclusions politiques

Notre développement économique se heurte à de nombreuses limites environnementales, tant en termes de contraintes sur la quantité et la qualité des ressources naturelles (énergie, eau, matières premières, etc.) que de capacité des écosystèmes à absorber les impacts négatifs générés par notre activité économique (fragmentation des écosystèmes et perte de biodiversité, changement climatique, pollution de l’air et des sols, etc.). D’après Röckstrom, nous avons déjà dépassé trois limites planétaires : la perte de biodiversité, le changement climatique et les cycles d’azote, et nous sommes prêts de franchir la limite du cycle du phosphore (cf. figure ci-dessous). D’autres limites identifiées (charge des aérosols dans l’atmosphère et pollution chimique) ne sont pas quantifiées, par manque de connaissance des impacts de l’activité humaine sur les écosystèmes. Ce constat remet en question la capacité de nos systèmes économique et politique à intégrer la protection des ressources naturelles dans leur fonctionnement.

Les limites planétaires: Identification des limites intrinsèques et non négociables (source : Rockstrom et al., 2011). La zone en vert marque les capacités écologiques que l’homme pourrait utiliser sans détruire le capital naturel de la planète. Si les pressions (en orange) dépassent ce seuil, les limites planétaires sont franchies. A noter que la charge des aérosols dans l’atmosphère et la pollution chimique ne sont pas quantifiées.

Face à ces limites, l’économie verte [3] vise à réconcilier les enjeux énergétiques et environnementaux avec les objectifs, parfois présentés comme antagoniques, de développement économique et d’équité sociale . L’économie verte prône une évolution de nos modes de production et de consommation vers des solutions économes en ressources naturelles et qui favorisent la résilience des équilibres environnementaux, pour générer un bien-être durable. Le concept d’économie verte a été développé depuis quelques années, notamment par les organisations internationales (OCDE, PNUE, OIT, Banque Mondiale), et a été mis en exergue lors de la conférence « Rio+20 » en 2012, sans pour autant déboucher sur une définition consensuelle : du développement des technologies vertes à une transformation sociale profonde, les visions divergent. De plus, les théories économiques et les outils de modélisation peinent à rendre pleinement compte des limites environnementales, et différentes approches pour corriger cet angle mort coexistent.

La tâche des gouvernements n’est donc pas aisée. Sur le modèle de Roosevelt, qui conçut une politique de « New Deal » avant que la théorie keynésienne ne devienne une théorie économique dominante, il appartient aujourd’hui aux décideurs politiques de proposer une vision de long terme qui intègre les enjeux de l’économie verte. Pour les y aider, cette note souligne certaines conclusions convergentes des différents travaux économiques sur les enjeux environnementaux, qui doivent servir de base à l’action politique (voir partie 2). Elle met également en avant certaines controverses de l’économie environnementale, qui nécessitent l’arbitrage d’une vision politique (voir partie 3).

1 – Comment les économistes se sont intéressés à l’écologie

La question environnementale traverse de nombreux champs des sciences économiques, des courants les plus classiques à ceux, récents, qui prônent une approche plus interdisciplinaire.

Malthus est reconnu comme étant le premier économiste à avoir intégré la disponibilité de ressources naturelles (la terre agricole) dans un modèle économique. Si ses prévisions de limites de croissance de la population ont été démenties par l’augmentation des rendements agricoles, Malthus a cependant ouvert la voie à la prise en compte de facteurs de production autres que le capital et le travail dans les modèles économiques (voir partie 2. 1).

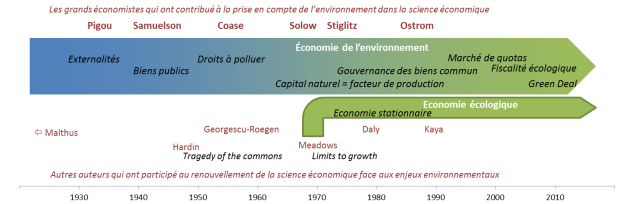

Il faut attendre le 20 e siècle pour que la science économique moderne commence à intégrer les enjeux liés à l’environnement dans ses modèles : Pigou (1920), Samuelson (1954) et Coase (1960) à travers la définition des concepts d’externalité*, de biens publics*, de droits à polluer*, ont notamment proposé différents instruments pour pallier les défaillances des marchés. L’ensemble de ces concepts sont au cœur de « l’économie de l’environnement », devenue depuis quelques décennies une discipline à part entière de l’économie « mainstream ».

Certains travaux économiques sur l’environnement se construisent en interaction avec des recherches d’autres disciplines des sciences environnementales. Ainsi, à la suite des travaux du biologiste Garett Hardin ( The Tragedy of the Commons , 1968) qui montrait comment l’accès libre à une ressources limitée et très demandée mène inévitablement à sa surexploitation et finalement à sa disparition, Elinor Ostrom (prix Nobel 2009) s’est attachée à montrer comment les collectivités ont pu s’organiser pour gérer des écosystèmes de manière économiquement optimale sans conduire à leur effondrement.

De la même manière, en 1972, le rapport du Club de Rome, The Limits to growth , a stimulé de nombreux travaux économiques. Les auteurs y remettent en question le modèle d’une croissance qui accélère l’épuisement des ressources naturelles. Le premier choc pétrolier (1971–1978) appuie cette thèse et participe à une prise de conscience collective de notre dépendance aux ressources naturelles. A la suite de ce rapport, des travaux d’économistes hétérodoxes émergent pour tenter de développer une théorie économique fondée sur la finitude des ressources naturelles, donnant naissance au courant de l’ « économie écologique ». L’économiste Georgescu-Roegen (1979), considéré comme un précurseur de ce mouvement, a ainsi intégré dans ses travaux les enseignements de la physique thermodynamique et de la biologie évolutionniste. Inspiré par ses travaux, Herman Daly (1991) a théorisé l’« économie stationnaire », qui propose d’utiliser les gains de productivité pour diminuer le temps passé à travailler afin de stabiliser la consommation et l’investissement et de limiter l’impact environnemental global. A travers des équations comme I = P.A.T* (ou son expression équivalente pour les émissions de gaz à effet de serre, l’équation de Kaya*), de nombreux travaux de ce courant s’interrogent sur la capacité du développement technologique à atteindre un rythme suffisant pour réduire les impacts environnementaux malgré la croissance de la population et de sa richesse.

C’est dans ce même contexte que plusieurs auteurs issus des courants classiques, tels que Solow (1974) ou encore Stiglitz (1974), développent de nouveaux modèles économiques qui intègrent des ressources naturelles non renouvelables et l’enjeu de leur préservation, ainsi que les exigences d’équité intergénérationnelle. En démontrant que la croissance économique peut être compatible avec ces exigences, grâce notamment au progrès technique et à des effets de substitution entre facteurs de production (voir partie 2. 1), ils préfigurent le concept de « développement durable* » qui sera formalisé dans le rapport Brundtland de l’ONU en 1987. Selon ces auteurs, la croissance étant nécessaire, notamment pour les pays en développement, elle ne sera durable que si un meilleur partage des bénéfices est assuré parmi la population et si les conditions environnementales sont respectées.

Représentation chronologique des principaux auteurs ayant contribué à une prise en considération des enjeux environnementaux par la science économique. Sont distingués les économistes ayant apporté des solutions « positives » pour que l’économie appréhende mieux les enjeux environnementaux et ceux qui ont avant tout contribué à montrer les limites de la théorie économique de leur époque pour prendre en compte ces enjeux (source : auteurs).

Malgré les nombreux sommets sur l’environnement depuis Rio en 1992 et la mise en place de politiques de développement durable, les succès sont restés mitigés. A la fin des années 2000, les signaux d’alarme se multiplient et les économistes sont mobilisés.

En 2006, le rapport Stern (2006) mobilise l’outillage théorique de l’économie de l’environnement pour calculer le « coût » du changement climatique. Après avoir évalué l’ensemble des coûts du dérèglement climatique qui seraient imputables à l’inaction et démontré qu’ils seraient supérieurs aux coûts d’une action volontariste pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce rapport a permis de mobiliser les gouvernements et les entreprises sur la lutte contre le changement climatique. Mais pour les économistes, un sujet de discorde demeure sur une hypothèse au cœur de l’évaluation : le taux d’actualisation (voir partie 3).

En 2008, alors que la crise des subprimes plonge les économies dans la tourmente, plusieurs économistes, dont Alex Bowen et Nicholas Stern (2010), appellent à la relance par l’écologie. Des programmes de Green Deal sont lancés dans plusieurs pays mais les ambitions des programmes d’investissements verts restent modérées au regard des financements dédiés au sauvetage du système bancaire. Quelques années plus tard, alors que l’Europe s’enfonce dans une nouvelle crise, les appels à la relance verte se multiplient, venant d’économistes d’origines variées. On pourra ainsi citer en France les travaux de l’IDDRI (Spencer et al., 2012), Delbosc et de Perthuis (2012) ou encore Aglietta et Brand (2013) qui proposent des solutions nouvelles pour financer les innovations nécessaires au développement durable (voir partie 2. 5). Dans le même temps, se développent des démonstrations théoriques montrant que la reprise économique est possible tout en atteignant nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, grâce au découplage entre production économique et consommation énergétique (voir partie 4. 1).

A l’opposé, certains économistes remettent en cause l’efficacité des politiques de « Green Deal ». Ainsi, l’économiste anglais Tim Jackson s’interroge en 2009 sur les bénéfices environnementaux qui peuvent être espérés d’une relance par l’investissement vert, en remettant en cause le principe même d’un découplage absolu*. Selon lui, compte tenu des projections actuelles, la technologie ne peut à elle seule contrer la croissance de la population et de sa richesse pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière suffisante. Il appelle au développement d’une nouvelle macroéconomie intégrant comme présupposé la finitude des ressources. Si ce rapport a connu un certain succès, il reste cependant contesté sur les fondements mêmes de sa critique du découplage, notamment par Eloi Laurent (2011b). On pourra aussi noter que d’autres courants économiques critiques, illustrés par l’ouvrage récent de Jean-Marie Harribey, renouvellent la critique marxiste du capitalisme au regard de l’enjeu écologique (2013).

A travers le dialogue entre les travaux des économistes, qu’ils soient intégrés au courant « mainstream » ou issus de mouvements hétérodoxes, il est possible de mettre en évidence des enseignements faisant consensus et qui doivent fonder la politique économique. L’analyse des controverses est aussi nécessaire pour cerner les différentes options politiques pour la conduite de la transition écologique.

2 – Grands enseignements de la science économique pour la transition écologique

2. 1 – De l’économie néo-classique à l’économie de l’environnement : intégrer les ressources naturelles et la pollution comme facteurs de production

Afin de répondre aux enjeux liés à la raréfaction et à la dégradation des ressources naturelles et environnementales, deux voies non exclusives l’une de l’autre sont envisageables : modifier ou réduire notre consommation de biens et services, et innover afin de développer des technologies de production plus « vertes ». Les enseignements de la théorie économique et des expériences passées sont clairs : cette évolution ne pourra se faire que si les ressources environnementales sont considérées comme des facteurs de production à part entière, au même titre que le capital et le travail. En effet, la production de biens et de services, par la pollution qu’elle occasionne, dégrade ou détruit nos écosystèmes : en ce sens, le processus de production « absorbe » une partie de l’environnement, qui peut donc être conçu comme un facteur de production. Par exemple, la pollution d’une rivière par une usine peut rendre cette eau inutilisable pour la consommation ou la production d’autres biens : la quantité d’eau potable disponible a diminué. Prendre en compte cette « absorption » d’une partie des ressources environnementales au cours du processus de production implique de définir une valeur pour les biens et services environnementaux, valeur qui doit se refléter ensuite dans les prix des biens et services auxquels font face les producteurs et les consommateurs. En effet, le signal envoyé par les prix est un outil puissant pour inciter les acteurs économiques à modifier leurs comportements dans un sens plus respectueux de l’environnement.

Ce signal existe en général en ce qui concerne la rareté des énergies non renouvelables telles que le pétrole, dont le prix augmente au fur et à mesure que les réserves s’amenuisent. Avant le rapport Meadows (1972), la production était analysée comme le processus de transformation de consommations intermédiaires sous l’action conjuguée de deux facteurs de production aisément renouvelables, le travail et le capital. Le rapport du Club de Rome pointe au contraire les risques liés à l’épuisement des ressources naturelles telles que le pétrole intervenant dans le processus de production. Les analyses des économistes qui ont suivi ce rapport (Solow, 1974 ; Stiglitz, 1974) ont toutefois montré, en intégrant les ressources non renouvelables à la fonction de production, que les mécanismes de marché devraient conduire le système productif à s’adapter à la rareté croissante de ces ressources. En effet, dès lors que la raréfaction des ressources entraîne une hausse de leur prix, les producteurs devraient réorienter leurs consommations intermédiaires en faveur des ressources renouvelables ou moins rares (effet de substitution). Par ailleurs, ils devraient investir dans des technologies plus économes en ressources non renouvelables, désormais devenues rentables (progrès technique). De fait, depuis les années 1970, on observe une tendance à la hausse du cours du pétrole et de façon concomitante une baisse de la part de ce dernier dans la production énergétique (d’un peu moins de 50% à 33%, Jouvet et de Perthuis, 2012).

Le signal prix n’est pas systématique en revanche pour les ressources environnementales altérées ou détruites sous l’effet de la pollution. La pollution n’est pas seulement génératrice d’affections et de maladies, elle dérègle aussi les systèmes de régulation et de renouvellement de nos écosystèmes. Ainsi en va-t-il par exemple des émissions de gaz à effet de serre et de leur impact sur le réchauffement climatique. La prise en compte de ces enjeux est plus compliquée que celle de l’épuisement des ressources. En effet, la pollution est une externalité : la production de certains biens et services est génératrice d’émissions nuisibles pour les générations actuelles et futures, sans que les producteurs et les consommateurs individuellement responsables de ces émissions ne payent pour ces coûts. Sans intervention, les mécanismes d’offre et de demande ne parviennent pas à eux seuls à faire correspondre les coûts privés et les coûts sociaux de la pollution, c’est-à-dire les coûts supportés individuellement par les agents et les coûts que leurs activités ou comportements génèrent pour la société dans son ensemble. Cette situation conduit à un rejet excessif de matières polluantes ; nous sommes dans un cas d’ « échec de marché ». Une intervention de la puissance publique est donc nécessaire afin de rétablir la « vérité des coûts » afférents à la production des biens et services que nous consommons. Pour ce faire, il faut dans un premier temps déterminer le montant de ces coûts, puis mettre en place des mécanismes afin que ceux-ci soient incorporés dans les prix auxquels font face producteurs et consommateurs. Conceptuellement, cela revient à prendre en compte une forme de capital naturel et à intégrer ce dernier dans la fonction de production, tant comme facteur de production à part entière que comme déterminant de la productivité des autres facteurs de production (Jouvet et de Perthuis, 2012).

Pour les économistes, le coût des biens environnementaux doit être égal à la valeur sociale de la pollution, c’est-à-dire à la valeur qui égalise les coûts des dommages environnementaux générés par chaque unité de pollution supplémentaire et les coûts associés à la réduction de cette pollution, via l’adoption de technologies propres notamment. Tant que les coûts de dépollution sont inférieurs aux coûts engendrés par la pollution, on a intérêt à dépolluer. Ainsi que le rappellent Aglietta et Brand (2013), l’estimation de cette valeur sociale de la pollution ne poserait pas de problème dans un monde sans incertitudes, où l’on connaîtrait parfaitement ces différents coûts. Mais dans un monde où l’incertitude climatique et l’incertitude sur le progrès technologique sont grandes, cette fixation de la valeur sociale de la pollution ne peut relever que d’une décision politique informée par les travaux d’experts et légitimée par un vrai débat démocratique .

Enseignement n°1 : la raréfaction des ressources naturelles, dès lors qu’elle se traduit par une hausse du prix de ces ressources, conduit à des effets de substitution et à des changements technologiques en faveur des « technologies vertes ». Toutefois, l’impact de l’utilisation de ces ressources sur la pollution de l’environnement et l’altération de la résilience des écosystèmes reste insuffisamment pris en compte pour réduire sensiblement l’empreinte écologique de l’économie et la maintenir en deçà de frontières naturelles soutenables. Une valeur de la pollution doit donc être fixée, qui ne peut relever que d’une décision politique informée par les travaux d’experts et légitimée par un vrai débat démocratique.

Une fois que la valeur sociale de la pollution est déterminée, deux mécanismes principaux existent pour l’intégrer aux prix de marché : l’instauration d’une taxe sur les biens et services correspondant aux coûts environnementaux que leur consommation engendre, ou l’instauration d’un marché de droits à polluer, après avoir fixé la quantité totale de ces droits. Dans le premier cas, on fixe le prix des émissions mais pas leur quantité (approche prônée par Pigou), alors que dans le second, la logique est inversée (approche défendue par Coase). Dans le cas des émissions de CO 2 , Goulder et Schein (2013) ont montré théoriquement que, malgré certains avantages de la taxe carbone (moindre volatilité des prix et moindre risque de capture de la rente environnementale par les pays pétroliers notamment), ces deux mécanismes conduisent dans les grandes lignes à des résultats similaires. Les difficultés actuelles de l’ETS (Emission Trading System)* européen montrent toutefois que la réussite de ces deux systèmes est conditionnée par le bon calibrage de la quantité des droits à polluer ou de la taxe, au regard notamment des objectifs de dépollution fixés et du niveau estimé de la demande de droits à polluer en l’absence de régulation. On peut aussi noter que la taxe a l’avantage, par rapport au marché de droits à polluer, de limiter les transferts de richesse vers les pays producteurs de ressources énergétiques, vers les pays pétroliers notamment. En effet, connaissant les quantités de droit à polluer mis sur le marché, ces pays pourraient réduire leur offre de pétrole et augmenter leur prix jusqu’à ce que la valeur des droits à polluer tombe à zéro, les entreprises ne souhaitant plus acquérir de droits supplémentaires compte tenu des nouveaux coûts de l’énergie (cf. Goulder et Schein, 2013).

Par ailleurs, la très forte volatilité des prix sur les marchés internationaux de matières premières, et en premier lieu de l’énergie, constitue un argument fort pour mettre en place une régulation internationale à travers la tarification des impacts environnementaux. Par exemple, l’engouement aux Etats-Unis pour les gaz de schistes entraîne un effondrement des prix du charbon en Europe du fait de la substitution massive du charbon par du gaz aux Etats-Unis. Du côté américain, le prix très faible du gaz n’intègre pas ou peu l’impact environnemental, que celui-ci soit local (pollution des nappes phréatiques) ou international (fuites de méthane). Du côté européen, ce sont les émissions liées à la combustion du charbon qui ne sont pas tarifées à leur juste valeur en raison du prix très faible des quotas carbone. Des marchés du carbone intégrés entre les deux continents ou bien une taxe à l’échelle européenne pesant sur le contenu carbone des combustibles (incluant l’extraction et la combustion) sont deux types d’instruments qui pourraient favoriser une régulation et éviter des retournements du marché très défavorables aux stratégies industrielles européennes.

2. 2 – Innovation verte, fiscalité écologique et politique industrielle

L’idée que les prix sont des vecteurs d’information qui orientent les comportements des agents économiques en matière environnementale a reçu plusieurs validations empiriques. Récemment, Aghion et al. (2012) montrent par exemple que dans le secteur automobile, les entreprises présentes sur des marchés où le prix de l’essence est plus élevé innovent plus que les autres dans les technologies propres. Par ailleurs, les entreprises qui ont déjà investi ou qui sont proches géographiquement d’entreprises ayant investi dans des technologies propres sont plus susceptibles que les autres d’innover à nouveau dans ce type de technologies. Il existe donc ce que les économistes appellent une « dépendance au chemin* » en matière d’innovation verte. Ces résultats suggèrent que la fiscalité écologique peut stimuler l’innovation verte . En intégrant les coûts environnementaux dans les prix payés par les producteurs et les consommateurs, on accroît la taille du marché que les entreprises anticipent pour leurs innovations et on les incite donc à investir dans des technologies vertes. Les effets d’entraînement entre les entreprises et au sein de ces dernières amplifient par ailleurs les effets que l’on peut attendre d’une telle politique.

La politique industrielle est aussi un moyen d’amorcer des investissements coûteux lorsque les signaux prix ou les financements disponibles sont insuffisants. Le verdissement des investissements d’avenir annoncé cet été va dans ce sens. De plus, dans la nouvelle politique industrielle dessinée par le ministère du redressement productif, la moitié des plans de reconquête industrielle annoncés concerne l’économie verte, démontrant le poids que prend l’innovation verte dans l’économie française . Y figurent notamment les énergies renouvelables (déploiement de l’éolien, du photovoltaïque, des énergies thermiques et innovation dans les cellules solaires à haut rendement, hydroliennes, éoliennes flottantes…), la rénovation thermique des bâtiments (professionnalisation de la filière et développement technologique), les transports propres (véhicules à moins de 2L/100km, véhicules électriques et bornes de recharge, TGV moins consommateurs, navires écologiques, avions moins énergivores, dirigeables, satellites à propulsion électrique…), le numérique au service de la transition énergétique (réseaux électriques intelligents, logiciels embarqués pour optimiser la conduite, nanoélectroniques), l’industrie du bois (pour favoriser les usages énergétiques et matériaux), la chimie verte (nouvelles générations de biocarburants, bioraffineries, procédés chimiques plus efficaces), le recyclage (écoconception, valorisation des déchets…) et l’eau (épuration, réduction des déchets…). Des innovations vertes sont également attendues dans l’agroalimentaire (produire avec moins de déchets, moins d’énergie, moins de gaspillage) et dans l’industrie en général avec le plan « usine du futur » qui prévoit des modes de production moins consommateurs de ressources et moins générateurs de rejets. Pour chacun des plans identifiés, le gouvernement s’est engagé à mobiliser les outils de l’Etat au service des objectifs communs partagés entre acteurs économiques et industriels. Parmi ceux-ci, la fiscalité écologique ou des mécanismes de quotas environnementaux doivent être également considérés comme des instruments clés pour tirer l’innovation verte et favoriser le développement industriel qui en découlera.

Enseignement n°2 : la réponse aux enjeux écologiques nécessite la mise en place effective du principe pollueur payeur, à travers des mesures du type fiscalité écologique et/ou de quotas environnementaux. Le coût de telles mesures pourra être réduit par l’investissement dans les technologies vertes. L’innovation dans les technologies vertes deviendra elle-même plus rentable si l’on rétablit la « vérité des prix », en intégrant les coûts environnementaux aux prix des biens et services que nous consommons. L’impact sur l’innovation verte de la fiscalité écologique ou, de façon non exclusive, de la politique industrielle, est amplifié par les effets d’entraînement à l’œuvre dans ce domaine entre les entreprises et au sein de ces dernières.

Dès lors que l’on admet que la transition écologique ne pourra se faire sans une réelle prise en compte par les entreprises et les ménages des coûts environnementaux associés à leurs comportements, se pose la question de la répartition de ces coûts entre les différents agents économiques.

2. 3 – Les enjeux de compétitivité et de justice sociale au cœur de la transition écologique

Une tarification des pollutions est nécessaire pour la protection de l’environnement, mais elle conduit aussi à des transferts entre agents économiques, notamment entre entreprises et consommateurs, et au sein des entreprises, entre capital et travail. Ces transferts posent des questions en termes de compétitivité et d’équité.

Un marché des droits à polluer entre entreprises limite a priori les transferts au sein de ces entreprises, et les effets sur la compétitivité globale restent faibles puisque les prix payés par les unes sont récupérés par les autres. C’est ce qui a été constaté pour le marché des quotas carbone tant que les droits à polluer sont restés gratuits. L’avantage de ce modèle est que les pouvoirs publics n’ont pas à arbitrer en faveur de certaines entreprises plutôt que d’autres : il peut laisser la « main invisible » du marché exercer ses vertus dans l’intérêt collectif, les entreprises pour qui dépolluer est moins coûteux revendant leurs droits à celles pour qui la transition écologique est plus difficile. Toutefois, outre qu’un tel marché a besoin d’être régulé pour bien fonctionner, il doit aussi limiter le nombre de quotas sur le marché pour être efficace. En instaurant la mise aux enchères des quotas depuis le 1 er janvier 2013, deux questions sont soulevées : en faisant payer l’industrie européenne, ne menace-t-on pas sa compétitivité ? Que faire par ailleurs des recettes de ces quotas ? A la première, la Commission européenne a répondu en maintenant des quotas gratuits pour les secteurs qui démontrent qu’ils sont confrontés à une concurrence étrangère. A la deuxième, elle a délégué aux pays membres l’arbitrage sur les recettes des enchères.

La fiscalité écologique pose les mêmes questions : si une taxe écologique est mise en place à un niveau national, comment limiter son impact sur la compétitivité ? Et comment utiliser les recettes ? A la question de la compétitivité, deux réponses sont possibles. La première est la même que celle apportée par la Commission européenne pour les quotas carbone : exonérer dès lors qu’il y a menace concurrentielle. La deuxième, plus ambitieuse, est de faire payer la même fiscalité sur les importations (et d’en exonérer les exportations), à l’instar de la proposition de taxe sur le carbone ajouté (Laurent, 2011a). Vu la complexité de mise en œuvre, cette proposition ne peut être a priori envisagée qu’à un niveau européen. Pour l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique, l’arbitrage doit se faire entre engager des dépenses nouvelles ou réduire des impôts. Cet arbitrage débouche sur des impacts macroéconomiques différents suivant le choix qui est fait par la puissance publique, mais aussi suivant le modèle économique qui les calcule! Des modèles plutôt néoclassiques ne verront de bénéfices que si les recettes sont rendues aux entreprises par l’allègement des charges sociales (CAS, 2012). Des modèles plus keynésiens pourront démontrer les effets bénéfiques d’une relance de l’investissement stimulée par une fiscalité de l’énergie par exemple, mais aussi par des investissements qui seraient subventionnés avec les recettes de ces taxes (Callonnec et al. 2010).

A un niveau microéconomique, l’impact d’une tarification des pollutions diffère suivant la capacité d’un acteur à réduire les pollutions concernées. Dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, la réduction peut provenir d’une part de restrictions volontaires (à travers les écogestes, la « chasse au gaspi »…) ou subies, mais aussi d’investissements (rénovation énergétique en particulier). Ces investissements ne peuvent être réalisés qu’à condition d’accéder aux financements nécessaires mais aussi d’être en capacité technique de les mener. C’est pourquoi des mécanismes de redistribution et/ou d’accompagnement doivent être mis en place afin d’atténuer le coût de cette tarification pour les ménages et les entreprises les plus vulnérables. Par ailleurs, pour la rénovation des logements, les capacités techniques de réalisation des investissements dépendent du contexte particulier du chantier, de l’accès à une expertise technique et aussi à des professionnels à même de réaliser les travaux souhaitables. Pour une entreprise, la capacité à réduire son impact environnemental dépendra certes de sa capacité à réaliser des investissements – il lui faudra ainsi convaincre son banquier de la pertinence de ces investissements – mais de manière plus systémique, de sa capacité à se repositionner sur des marchés intégrant la valeur de l’environnement. C’est l’objet de l’écoconception* qui vise à refonder l’offre d’une entreprise pour prendre en compte l’impact environnemental sur son cycle de vie, afin in fine de mieux la positionner en prenant en compte le risque d’augmentation de coûts de ses intrants, les perspectives de nouvelles réglementations environnementales, ou encore l’évolution de la demande de ses clients vers des produits plus respectueux de l’environnement. Ainsi, que ce soit pour les ménages ou les entreprises, les pouvoirs publics doivent mettre en place des actions visant à renforcer leur capacité à s’adapter (voir aussi partie IV).

Il existe malgré tout des marges de manœuvre pour concevoir des instruments de tarification des pollutions à l’échelle d’un pays, en limitant leur impact sur la compétitivité des entreprises et sur le pouvoir d’achat des ménages. C’est ce que développe Emmanuel Combet dont sa thèse présentée en 2013. Il souligne ainsi que la réflexion amorcée sur la hausse de la fiscalité énergétique doit se mener au regard des réformes attendues sur la fiscalité dans son ensemble ou sur les prélèvements sociaux. Une réforme volontariste alliant création d’une véritable fiscalité progressive sur les revenus du travail et du capital, allègement des charges sociales et hausse de la fiscalité énergétique serait ainsi à même de répondre rapidement aux enjeux de compétitivité, de transition écologique et de redistribution.

Enseignement n°3 : la mise en place d’une fiscalité écologique conduit à s’interroger sur l’utilisation des recettes qui en découlent. L’économie standard considère comme optimale la mise en place d’une fiscalité écologique compensée pour les entreprises par un allègement de la fiscalité sur le travail. Néanmoins d’autres compromis sont possibles pour que la fiscalité écologique participe à la restauration d’une fiscalité progressive, à condition de l’inscrire dans une réforme plus globale de la fiscalité et du financement de la protection sociale.

2. 4 – Mutations de l’emploi et transitions professionnelles

L’enjeu social de la tarification des pollutions peut aussi se résumer en un transfert au profit du capital naturel nécessitant un arbitrage sur l’origine de ce transfert, les revenus du travail ou bien ceux du capital. Comme le montrent Jouyet et de Perthuis (2012), dans le premier cas, il est attendu des salariés d’augmenter leur productivité pour échapper à une dégradation de leur rémunération liée au surcoût engendré par la taxation écologique. Dans le deuxième, c’est le capital productif qui doit évoluer en investissant dans les écotechnologies. Dans tous les cas, il est fort probable que la fiscalité écologique conduise à une redistribution des opportunités d’emplois, des secteurs qui peinent à s’adapter vers ceux qui au contraire bénéficient de cette nouvelle fiscalité. Cet arbitrage doit être pris en connaissance de cause et peut être accompagné de mesures qui limitent son coût économique d’une part, à travers une politique industrielle en faveur de la transition écologique, comme présenté plus haut, et son coût social d’autre part, en accompagnant les mutations engendrées dans le monde professionnel.

Pour répondre à ce dernier enjeu, l’implication des pouvoirs publics (Etat et collectivités) aux côtés de l’ensemble des parties prenantes (partenaires sociaux, monde de l’éducation et de la formation, acteurs des filières, consulaires, associatifs) apparaît indispensable. Il s’agit d’abord de s’inscrire dans le temps long en anticipant les mutations et les opportunités de développement de l’emploi. Les grandes masses identifiées sont aujourd’hui principalement dans les secteurs concernés par la transition énergétique, avec de l’ordre de 240 000 emplois nets créés d’ici 2020 dans les scénarios les plus optimistes (Quirion, 2013). Plusieurs dizaines de milliers d’emplois pourraient être perdus dans des secteurs énergivores ou des filières énergétiques traditionnelles, en contrepartie d’emplois nouveaux dans la rénovation des bâtiments et la réalisation d’infrastructures de transport et d’énergie propre. De la création d’emploi est en particulier attendue dans les énergies renouvelables souvent plus intensives en travail du fait de leur caractère moins centralisé que les énergies conventionnelles comme le charbon ou le nucléaire. L’enjeu en termes de mutation professionnelle apparaît avant tout dans le secteur « traditionnel » du bâtiment, où des compétences nouvelles sont attendues pour la quasi-totalité des professionnels, du maçon qui doit savoir isoler les parois, à l’architecte qui doit connaître les contraintes énergétiques d’un bâtiment. On peut considérer que plus de 500 000 emplois sont déjà mobilisés sur la rénovation thermique des bâtiments aujourd’hui. Ce nombre pourrait augmenter de l’ordre de 300 000 d’ici 2025 si un plan ambitieux de rénovation est mis en place et maintenu dans le temps.

La transition écologique pourrait aussi entraîner le développement d’autres secteurs avec un impact dont l’ampleur reste à évaluer en fonction des objectifs qui seront fixés mais aussi des spécificités de chaque bassin économique local.

Si, pour les secteurs « high tech », l’anticipation des transitions professionnelles doit se faire à un niveau national voire européen pour agir au niveau de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’accompagnement des transitions professionnelles dans les filières traditionnelles doit se conduire à l’échelle du bassin d’emploi. Dans de nombreuses filières concernées, et en premier lieu dans le bâtiment, la mobilité géographique des professionnels concernés reste limitée. Des structures comme les maisons de l’emploi travaillent déjà à l’anticipation des besoins liés à la transition écologique et mobilisent l’ensemble des acteurs locaux (entreprises, organismes de formation…) pour développer les compétences mais aussi soutenir la constitution d’une demande (notamment de rénovation énergétique) qui assure des débouchés au fur et à mesure que les professionnels sont formés.

Ces expérimentations devraient être généralisées sur l’ensemble du territoire pour les métiers du bâtiment. La création des plateformes d’appui aux mutations économiques pourra permettre d’élargir aussi ces expérimentations à d’autres filières concernées par la transition écologique en fonction des spécificités de chaque territoire.

Enseignement n°4 : la conversion de l’économie traditionnelle vers l’économie verte mobilise des secteurs intensifs en travail, modifie les compétences attendues dans la plupart des secteurs, mais remet aussi en cause la viabilité économique d’un certain nombre d’activités. Un accompagnement massif par des politiques de formation professionnelle et de reconversion est indispensable pour réussir la transition écologique.

2. 5 – Comment financer la transition écologique ?

L’accès à des ressources financières de long terme est une contrainte forte de la transition écologique.

En théorie, l’instauration d’un signal prix intégrant les coûts environnementaux devrait permettre de stimuler l’investissement dans des biens et des technologies plus verts. En effet, suivant les travaux sur les externalités, donner une valeur économique à la préservation de l’environnement et un coût aux atteintes portées à ce dernier est de nature à modifier la structure des rendements dans l’économie, pour reprendre une expression de l’OCDE (Rapport sur la croissance verte, 2011). Ces mécanismes, susceptibles de rendre les investissements verts plus rentables et donc plus attractifs, sont en théorie d’autant plus puissants que le taux d’actualisation des acteurs économiques est faible, c’est-à-dire que les bénéfices futurs d’un investissement vert pèsent dans leurs choix au temps t .

Néanmoins, l’investissement vert des entreprises et des ménages est aujourd’hui structurellement insuffisant. La crise économique a comprimé l’investissement de manière générale, et en particulier l’investissement de long terme. Pour les entreprises, investir aujourd’hui pour préserver les ressources et ainsi bénéficier d’énergie et de matières premières moins rares et donc moins chères après-demain est un calcul de long terme que peu sont prêtes à faire. En parallèle, le ralentissement de l’activité se traduit par une baisse de la demande et donc des prix sur le marché du carbone (le prix de la tonne de carbone sur le marché européen est passé depuis la crise de 20€ jusqu’à 3€ la tonne en décembre 2012). Mécaniquement, la rentabilité des investissements verts envisagés par les entreprises diminue. Enfin, ces investissements exigent du financement externe. Or la crise a eu pour effet de comprimer le crédit bancaire, notamment pour les projets innovants et donc risqués comme le sont certains projets de l’économie verte en lien avec des technologies qui ne sont pas encore entièrement stabilisées. Cette situation est sans doute durable car les bilans toujours dégradés de nombreuses banques rendent ces dernières réticentes à augmenter les crédits qu’elles octroient. Quant aux investisseurs institutionnels (assurances, fonds de pension), leur objet est pour l’essentiel de financer des retraites ou des rémunérations sans risque ; ils ont par ailleurs eux aussi subi de lourdes pertes avec la crise en raison de l’effondrement des actifs liés à l’immobilier. Leur mobilisation en faveur de l’économie verte restera donc limitée.

Malgré le contexte de crise des dettes publiques, les conclusions des économistes convergent en faveur de la mobilisation de ressources publiques ad hoc . En effet, faute de financement suffisant par l’investissement privé, il est nécessaire de recourir à l’investissement public pour financer la transition écologique. Mais les besoins sont considérables : ainsi, pour le seul secteur des énergies renouvelables en France, la Cour des Comptes évalue que pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 avec les politiques actuelles, les dépenses publiques devraient atteindre 40,5 Mds€ entre 2012 et 2020, soit 4,5 Mds€ par an en moyenne. Sur ces 4,5 Mds€, 2,5Mds€/an correspondent aux coûts liés aux panneaux photovoltaïques installés entre 2009 et 2011, du fait d’un tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque beaucoup trop élevé et qui a donc engendré un fort effet d’aubaine. La correction de cet effet et les annonces récentes du président de la République pour réformer ce système devraient permettre de limiter le montant global des dépenses. Comme l’avait déjà souligné Terra Nova dans sa note sur le financement des énergies renouvelables [4] , le coût du financement est aussi crucial. Il est actuellement de l’ordre de 9 à 12 %. Le faire passer à 5 % permettrait de baisser le coût de l’électricité verte de 30 %. Pour cela, il est également nécessaire d’innover pour trouver de nouvelles manières d’orienter les financements à moindre coût vers les investissements verts.

De nouvelles pistes émergent pour drainer des financements publics comme privés. Au-delà des outils fiscaux et budgétaires de l’Etat (par exemple via l’affectation des ressources de la fiscalité écologique ou des marchés de droits à polluer au financement de la transition) et de la mobilisation de l’épargne des ménages (via des solutions du type crowfunding , livrets dédiés et SCA), des économistes préconisent également des solutions à budget et à fiscalité constants. Deux propositions récentes doivent être citées : celle de Michel Aglietta et celle de Gaël Giraud. Dans les deux cas, il s’agit d’un financement de la transition écologique par la création monétaire, en orientant les prêts bancaires vers des projets verts grâce à des garanties offertes aux banques (le crédit bancaire étant une des modalités de la création monétaire). Aglietta et Brand (2013) proposent de créer un dispositif assis sur un actif carbone dont la valeur, la valeur carbone, serait fixée politiquement. Cet actif serait garanti par la Banque centrale européenne elle-même, directement impliquée dans le processus. Concrètement, des agences d’expertise indépendantes seraient chargées d’accorder de manière décentralisée des attestations d’actifs carbone à des projets sur la base du potentiel de ces projets en termes de réduction d’émissions de CO 2 . Ces certificats seraient rachetés par la BCE qui émettrait en contrepartie des certificats carbone entrant directement dans le bilan des banques qui octroient des prêts au bénéfice de ces projets verts. En renforçant le bilan des banques, conformément aux nouvelles normes prudentielles, ces actifs contribueraient ainsi à stimuler le crédit en faveur des projets verts.

Dans le schéma préconisé par Gaël Giraud (2012), le système serait assis sur une institution financière nationale, la Société de financement de la transition énergétique (SFTE), dont les fonds propres seraient composés de capitaux publics et privés. Cette institution octroierait directement des prêts et garantirait aussi des demandes de prêts pour des projets verts auprès des banques privées. En se refinançant auprès de la BCE pour ses propres prêts et en orientant les prêts alloués par les banques privées, la SFTE permettrait donc elle aussi de financer la transition écologique par la création monétaire. Ce système pourrait aussi trouver sa place au niveau européen, mais il n’est pas, contrairement à celui d’Aglietta et Brand, directement adossé à l’autorité monétaire de la zone euro.

La logique sous-tendant ces deux propositions est très semblable : il s’agit d’orienter la création monétaire en faveur des projets en lien avec la transition écologique. Certaines de leurs implications les distinguent néanmoins. La proposition d’Aglietta et Brand repose sur un actif carbone servant aussi d’unité de mesure des gains réalisables en termes de réduction des émissions de CO 2 grâce aux projets soumis aux banques. Cette mesure des gains environnementaux associés aux différents projets est importante pour allouer efficacement les financements. La fixation de la valeur carbone aura par ailleurs permis la tenue d’un véritable débat démocratique sur la valeur que l’on accorde à l’environnement. Enfin, en impliquant directement la BCE, ce dispositif pose d’emblée l’Europe comme le niveau pertinent pour traiter des questions environnementales. Sa mise en œuvre pourrait cependant nécessiter un changement des statuts de la BCE. La proposition de Gaël Giraud paraît plus simple et s’appuie sur un précédent historique récent, la Société de financement de l’économie française, créée en 2008. Toutefois, l’argent public investi dans les fonds propres de la SFTE pourrait être comptabilisé dans le déficit et la dette publics, ce qui pourrait poser problème vis-à-vis de nos engagements européens en la matière. L’exemple du KfW, l’opérateur de la transition énergétique en Allemagne, montre toutefois qu’il est possible de définir un dispositif qui évite cet écueil. Par ailleurs, pour être efficace, la garantie de la STFE devrait être reconnue par la BCE comme actif pouvant servir de collatéral.

Enseignement n°5 : l’accès à des ressources financières de long terme est une contrainte forte de la transition écologique qui pourrait être levée par des solutions multiples, dont l’orientation de la création monétaire. Dans un contexte de frilosité des investisseurs privés et de faible rentabilité des investissements verts, l’orientation de la création monétaire, grâce à l’apport de garanties par la puissance publique, apparaît particulièrement pertinente pour drainer les financements publics et privés vers la transition écologique, y compris vers des projets rentables à très long terme seulement.

3 – Au-delà des enseignements de la théorie économique, des choix politiques

Les travaux économiques récents permettent d’identifier des conditions nécessaires pour que la transition écologique soit compatible avec les enjeux de compétitivité des entreprises et d’équité sociale. Néanmoins, il est indispensable de comprendre les limites des modèles économiques dans l’analyse des enjeux de la transition énergétique. Au-delà des enseignements de la théorie économique, il appartient aux décideurs politiques de proposer une vision de long terme et d’arbitrer sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux en monde incertain, à la lumière des connaissances apportées par l’ensemble des disciplines s’intéressant à la question de la transition écologique.

Deux facteurs contribuent à limiter l’apport de la théorie économique dans l’analyse des enjeux environnementaux de long terme. D’une part, il est nécessaire de comprendre les limites inhérentes aux modèles économiques dans la valorisation des enjeux de la transition écologique. D’autre part, le décalage entre le développement de la science économique et les pratiques d’analyse des politiques publiques renforce ces limites ; il ne permet pas toujours aux décideurs politiques de prendre en compte des concepts nouveaux et de mesurer pleinement l’impact des politiques sur le bien-être des citoyens et sa durabilité.

Parmi les limites des modèles économiques dans la prise en compte des enjeux de la transition écologique, quatre méritent d’être soulignées : la difficulté à valoriser certaines externalités positives et négatives, le choix du taux d’actualisation dans les analyses coûts-bénéfices, l’absence d’indicateurs macroéconomiques adaptés pour mesurer le bien-être durable et le biais dans la prise en compte des gains d’utilité dans les modèles macroéconomiques.

Les méthodes de valorisation des externalités positives et négatives, qui consistent à « monétiser » les impacts sociaux et environnementaux, ne permettent pas de prendre en compte de façon satisfaisante l’ensemble des enjeux de la transition écologique. La quantification de certaines externalités doit relever de choix démocratiques et politiques.

Deux méthodologies existent pour valoriser les externalités positives et négatives. La première consiste à sommer les coûts et bénéfices actualisés associés à un projet. Elle pose la question de la valeur à accorder à certains risques ou événements futurs et du taux d’actualisation à employer. La deuxième revient à fixer un objectif politique futur (par exemple un niveau d’émissions de gaz à effet de serre en 2050), et d’en conclure les politiques à mettre en œuvre (taxe ou quotas) pour atteindre cet objectif. Cette deuxième méthode requiert un arbitrage démocratique et politique entre court et long terme en matière d’objectifs sociaux, environnementaux et économiques.

Dans le premier cas, les instruments de valorisation quantitative des externalités peinent à démontrer que les mesures environnementales entraînent une amélioration du bien-être. La réduction de la vitesse sur les autoroutes en est un exemple illustratif. Adopté par des pays comme l’Espagne dans son plan environnemental, cette mesure figure aussi dans les principales conclusions du débat national sur la transition énergétique. Son bénéfice environnemental est certain, mais les travaux économiques qui tentent de le comparer à la « perte d’utilité » générée concluent que cette dernière est plus élevée que le premier. Ces travaux sont fondés sur des calculs de valorisation : combien vaut pour un conducteur la perte de quelques minutes sur son trajet ? Combien vaut pour le citoyen la dégradation du climat engendrée par une émission d’une tonne de CO 2 supplémentaire ? On ne s’étonnera pas vraiment du résultat : dans une société dominée par le court terme et le manque de temps, les enquêtes montrent toujours une « valeur du temps » extrêmement élevée (de 7 à 70€/heure en fonction du type de déplacement) qui reste supérieure aux bénéfices attendus sur la baisse des émissions de CO 2 et les économies de carburants. Le calcul économique permet cependant de justifier la mesure si on prend en compte aussi les gains de sécurité et la réduction des embouteillages qui peuvent résulter d’une baisse de la vitesse maximale. Dans la pratique, les bilans socio-économiques d’infrastructures de transport ne permettent pas de prendre en compte de façon satisfaisante les évolutions de la mobilité des ménages qui seront induites par les enjeux de la transition énergétique (distances parcourues, modes de transport et vitesse).

Une autre difficulté vient de l’impossibilité d’évaluer la valeur de certains gains ou pertes d’utilité. Quelle valeur donner à une inondation ou une canicule dans 50 ou 100 ans ? Comment valoriser la perte de biodiversité liée à la disparition d’une espèce animale ? Inversement, quelle perte d’utilité est générée par l’installation d’une éolienne dans le paysage ou par un régime alimentaire moins riche en viande rouge ? Et au final, peut-on réellement sommer toutes ces pertes et ces gains pour évaluer le progrès social que représente la transition écologique ?

En réponse à ces difficultés, la deuxième méthodologie affirme que la valorisation des biens communs et publics, aujourd’hui nulle ou quasi-nulle par convention, relève de choix politiques et démocratiques . Certains choix peuvent être affirmés au niveau international, grâce à des accords qui fixent des « frontières environnementales » quantifiables, comme par exemple pour les émissions de gaz à effet de serre. Pour d’autres types de biens publics, comme la pollution de l’air ou de l’eau, le niveau d’action et de choix démocratique peut être local. Ainsi, la « tragédie des communs » qui mène à la surexploitation des ressources naturelles (eau, forêts, terres agricoles, etc.) et à la pollution de notre environnement peut être résolue par une valorisation conventionnelle, suffisamment élevée et partagée, des externalités positives et négatives qui affectent notre capital naturel. Une fois la valeur des biens communs et publics fixée démocratiquement, les sciences économiques nous proposent des instruments pour atteindre l’objectif : simulation du niveau optimal d’une taxe avec les modèles macroéconomiques ou des conditions de mise en place de marchés de quotas.

Il est également nécessaire de s’interroger sur les taux d’actualisation à appliquer pour évaluer les coûts et bénéfices des projets de la transition écologique. Face à l’enjeu de soutenabilité de notre modèle économique – qui est essentiel à la survie de notre civilisation – se pose la question du niveau de croissance compatible avec les limites énergétiques et environnementales.

Notre responsabilité envers les générations futures se traduit par le taux d’actualisation, qui permet de donner une valeur au futur par rapport au présent, et qui détermine donc les arbitrages des agents économiques. La controverse sur le taux d’actualisation à utiliser pour réaliser des analyses coûts et bénéfices de projets de la transition écologique est apparue vivement avec le rapport Stern (2006). Les taux d’actualisation pour les biens privés incluent un taux de préférence pour le présent, une mesure de l’aversion à l’inégalité entre générations et un taux de croissance (formule de Ramsey, 1928). Dans le cas des biens publics et des biens communs, il apparaît moralement raisonnable de choisir un taux de préférence pour le présent nul et de limiter les transferts de consommation entre générations, notamment des générations futures vers les générations présentes. Il reste donc à s’interroger sur les taux de croissance compatibles avec les enjeux énergétiques et environnementaux. Ainsi, certains économistes recommandent un taux d’actualisation faible ou nul pour adresser les enjeux de long terme, tels que la transition énergétique (Gaël Giraud, 2012). D’autres économistes, tel que Michel Aglietta, affirment que la fixation du taux d’actualisation doit être un choix politique.

Les limites constatées des méthodes de valorisation des externalités se retrouvent dans les indicateurs macroéconomiques usuels (PIB, taux de chômage et pouvoir d’achat) qui sous-tendent l’action politique. Ces indicateurs ne permettent pas de mesurer pleinement le bien-être actuel des citoyens et sa durabilité, et ne permettent donc pas d’intégrer les objectifs de l’économie verte dans le pilotage des politiques publiques .

Le PIB, le taux de chômage et le pouvoir d’achat sont les indicateurs macroéconomiques principaux qui sous-tendent l’action politique et économique. En particulier, la croissance du PIB semble dominer l’attention politique et médiatique, au détriment de certaines dimensions plus qualitatives. Les limites du PIB ont été de nombreuses fois soulignées : l’indicateur mesure les échanges marchands entre agents économiques, et non l’utilité retirée de ces échanges par les citoyens. Par exemple, une marée noire fait augmenter le PIB, du fait des dépenses induites pour réparer les dégâts causés à l’environnement, mais ne permet pas d’augmenter le bonheur de la population.

Ainsi, les indicateurs macroéconomiques usuels ne permettent pas de capturer intégralement les gains d’utilité attendus des mesures de la transition écologique, comme par exemple la réduction du risque climatique, l’amélioration de la santé publique, ou encore la réduction des risques nucléaires. De nombreuses expériences locales montrent également que la transition écologique peut apporter des gains sociaux de court terme, avec un renforcement du lien social (consommation collaborative, coopérative citoyenne d’énergies renouvelables, etc.). Par exemple, dans une économie où l’échange et la location remplaceraient l’achat de certains biens, la baisse de la consommation réduirait les transactions marchandes (et donc le PIB) mais augmenterait le lien social.

Les indicateurs macroéconomiques existants (PIB, chômage, pouvoir d’achat) doivent donc être complétés par des indicateurs permettant de mesurer les externalités positives des projets de l’économie verte.

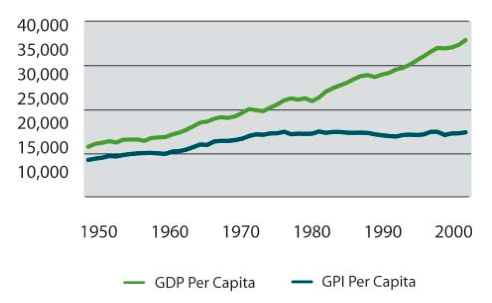

Par ailleurs, il apparaît dans les pays riches que l’augmentation du PIB n’engendre pas nécessairement d’augmentation du bien-être présent et de sa soutenabilité, dès lors que d’autres dimensions sont prises en compte. Par exemple, l’Indicateur de Progrès Véritable (IPV), qui vise à mesurer l’évolution du bien-être réel d’un pays, ajoute au PIB la valeur estimée des activités économiques non monétaires et retranche la valeur estimée des richesses naturelles perdues et des dégâts sociaux. Aux Etats-Unis, l’IPV a connu un pic en 1975 et stagne depuis, malgré une augmentation forte du PIB (voir figure ci-dessous). Malgré ses limites et les controverses dont il est l’objet, cet indicateur permet de pointer du doigt une aberration de nos raisonnements économiques et choix politiques : à partir d’un certain niveau de richesse, plus de consommation n’est pas nécessairement synonyme de plus de bonheur.

Evolution du PIB (Produit intérieur brut) et de l’IPV (indicateur de progrès véritable) par habitant aux Etats-Unis de 1950 à 2000, The Genuine Progress Indicator 2006, Dr. John Talberth, Clifford Cobb, and Noah Slattery (2007).

L’objectif des politiques publiques devant être de maximiser le bien-être durable des citoyens, et non la croissance du PIB, des indicateurs complémentaires au PIB doivent être généralisés. Ces constats, soulignés par le rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi en 2009, ont ouvert la voie à de nombreux travaux visant à proposer de nouveaux indicateurs. Souvent, ces indicateurs visent à réconcilier des objectifs économiques, sociaux et environnementaux au sein d’un indicateur unique. Mais les travaux de la commission Stiglitz ont aussi suscité de vives critiques notamment de la part du Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR). Ce collectif de chercheurs et militants associatifs créé en 2008 au démarrage des travaux de la commission Stiglitz prône ainsi des indicateurs de progrès qui prennent aussi en compte des « seuils critiques », aussi bien en termes d’inégalités sociales que de risques écologiques majeurs.

Enfin, les modèles macroéconomiques actuels ne permettent pas de simuler de façon satisfaisante un avenir sous contrainte de ressources énergétiques et environnementales. En particulier, les modèles macroéconomiques utilisés dans les analyses de politiques publiques introduisent un biais dans la fonction d’utilité des agents économiques du fait du poids relatif accordé aux différentes composantes de l’équation : la consommation de biens, le temps libre, le lien social, l’équité intra et intergénérationnelle, l’accès aux biens et services fondamentaux, etc. En raison du poids prépondérant accordé au niveau de consommation présent, la plupart des modèles macroéconomiques utilisés actuellement pour la prise de décision peinent à prendre réellement en compte d’autres dimensions que les indicateurs macroéconomiques usuels (PIB, chômage, pouvoir d’achat) dont les limites ont été détaillées ci-dessus.

Enseignement n°6 : il est nécessaire de comprendre les limites de la théorie économique dans la prise en compte des enjeux de la transition écologique, telles que la difficulté à valoriser les externalités positives et négatives, le choix du taux d’actualisation dans les analyses coûts-bénéfices, l’absence d’indicateurs macroéconomiques adaptés pour mesurer le bien-être durable, et les biais dans la prise en compte des gains d’utilité dans les modèles macroéconomiques. En réponse à ces limites, il appartient aux décideurs politiques de proposer une vision de long terme. En particulier, dans un monde incertain, ils doivent arbitrer entre court et long terme en matière d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux, à la lumière des connaissances apportées par l’ensemble des disciplines s’intéressant à la question de la transition écologique.

Malgré les limites détaillées ci-dessus, il est nécessaire de mentionner que de nombreux travaux économiques innovants ouvrent la voie à une meilleure prise en compte des enjeux de la transition écologique.

En particulier, en réponse aux critiques du PIB comme unique indicateur guidant l’action politique, plusieurs organisations internationales ont travaillé au développement d’indicateurs complémentaires au PIB, comme par exemple la Banque Mondiale avec l’indicateur d’ « épargne véritable » (ou épargne nette ajustée). Cet indicateur permet de corriger la mesure de l’épargne nationale brute en prenant en compte la consommation de capital fixe, la baisse des stocks de ressources naturelles consommées et les dommages causés par la pollution, et en ajoutant les investissements en capital humain. Plus récemment, les Nations Unies (2012) ont proposé un nouvel indicateur, l’Inclusive Wealth Indicator (IWI), fondé sur la même logique mais suivant une méthodologie améliorée notamment sur la question des stocks environnementaux. Comme l’épargne véritable, l’IWI propose une nouvelle mesure de l’augmentation de « richesse totale » d’un pays sur une période donnée. Comme tout indicateur hybride, ces indicateurs se heurtent à la question de la pondération des différents facteurs, et au caractère substituable des différents types de capital (social, naturel, économique). Membre du FAIR, Dominique Méda (2013) recommande plutôt l’usage d’un indicateur indépendant du PIB, à l’instar de l’indicateur synthétique de progrès qualitatif (IPQ) proposé par Harribey. L’IPQ synthétise un indicateur de préservation de l’environnement (taux de préservation des ressources environnementales) et des indicateurs de développement culturel (alphabétisation), d’activité (temps libre) et de cohésion sociale (inégalités de revenu et de patrimoine). Le choix d’un indicateur alternatif au PIB, en complément ou à la place de cet indicateur, nécessite encore un véritable débat démocratique , informé par les travaux en sciences sociales et sciences de l’environnement.

Les travaux sur l’économie du bonheur proposent une approche complémentaire : contrairement aux indicateurs qui cherchent à mesurer un bien-être objectif (basé sur une quantification du niveau de santé, d’éducation, de qualité de l’environnement, etc.), l’économie du bonheur cherche à rendre compte de la satisfaction ou du bonheur subjectif des citoyens. Claudia Senik (2013) soutient ainsi que le bonheur d’une population ne peut pas uniquement s’expliquer par des indicateurs objectifs. La France et l’Allemagne ont par exemple un niveau de bonheur déclaré moyen qui est inférieur à ce que leur niveau de richesse ou d’IDH* pourraient laisser présager. Selon elle, le bonheur relève également de facteurs culturels et psychologiques. De nombreux travaux conduisent d’ailleurs à relativiser l’idée que l’accroissement du revenu accroîtrait continument le bonheur des gens, et mettent notamment l’accent sur la dimension relative et l’importance des comparaisons interpersonnelles dans l’appréciation subjective du bien-être (Clark et Senik, 2008).

Les innovations concernent également les modèles macroéconomiques, qui évoluent pour intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans les fonctions d’utilité et les sorties du modèle. Par exemple, le modèle « SlowGrow » développé au Canada vise à déterminer si une économie qui stabilise son niveau de PIB est compatible avec un niveau d’emplois élevé, de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et une bonne qualité de vie. Le modèle, basé sur les équations économiques classiques, quantifie notamment les émissions de gaz à effet de serre et l’indice de pauvreté humaine. Il permet donc de mesurer à la fois les impacts économiques, sociaux et environnementaux de politiques publiques, à travers quelques indicateurs clefs. Il permet également de tester les conditions sous lesquelles des politiques publiques visant à stabiliser le niveau de PIB peuvent se traduire par une augmentation du bien-être des citoyens.

Enfin, on peut noter que plusieurs travaux d’économie comportementale montrent que les individus ne se comportent pas uniquement comme des agents maximisant leur propre utilité, mais que la satisfaction des autres agents et des considérations d’équité entrent aussi en ligne de compte dans la détermination de leurs actions (Fehr et Schmidt, 1999). Des fonctions d’utilité intégrant un certain degré d’altruisme des agents économiques existent, et mériteraient donc d’être considérées dans les modèles macroéconomiques servant à la prise de décision publique.

Au-delà des limites qui sont inhérentes au développement actuel de la science économique, c’est donc parfois le décalage entre le développement de la science économique et les pratiques de la politique économique qui explique les limites de l’apport de la théorie économique dans les choix politiques.

La crise économique actuelle, ainsi que les alarmes tirées régulièrement sur la dégradation de notre environnement et le caractère épuisable de nos ressources naturelles, invitent à remettre en question les paradigmes de l’économie politique . Sur le modèle de Roosevelt, qui conçut une politique de « New Deal » avant que la théorie keynésienne ne devienne une théorie économique dominante, il appartient aujourd’hui aux décideurs politiques de proposer une vision de long terme qui intègre les enjeux de l’économie verte.

4 – Débat énergétique, économie circulaire : les questions auxquelles il faut répondre à court terme

4. 1 – Le débat énergétique

Le débat national sur la transition énergétique (DNTE) a permis d’approfondir de nombreuses questions techniques, sociales et économiques que posent les objectifs d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de baisse de la part du nucléaire dans le mix électrique. Alors que la dernière séance du Conseil national du DNTE a eu lieu cet été, une synthèse des travaux a été remise au Gouvernement lors de la Conférence environnementale des 20 et 21 septembre 2013. Cette synthèse préfigure des orientations de la future loi sur la transition énergétique qui devrait être soumise au Parlement au printemps 2014.

Les quatre trajectoires de mix énergétique (« DEC » pour maintien du nucléaire, « DIV » pour diversification, « EFF » pour efficacité énergétique et diversification nucléaire, « SOB » pour sobriété énergétique et sortie du nucléaire) peuvent être caractérisées à l’aide du schéma ci-dessous :

Source : Conseil National DNTE, Rapport du Groupe de Travail n°2

Les trajectoires SOB, EFF et DIV réalisent toutes à quelques années près l’engagement du Président de la République de réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité à l’horizon 2025. Pour ce qui est des énergies renouvelables, leur proportion dans la production d’électricité est croissante en fonction des trajectoires : de 22 % pour une transition de type DEC à plus de 90 % pour une transition de type SOB. Enfin, ces trajectoires ont permis d’identifier un premier résultat fort qui est la nécessité de réduire notre demande globale d’énergie à l’horizon 2050 , ceci dans le but de respecter nos engagements climatiques existants aux horizons 2020 (Paquet Energie Climat) et 2050 (Facteur 4). En introduction de la Conférence environnementale, le Président de la République a ainsi confirmé l’objectif d’une division par deux des consommations d’énergie.

Les premiers travaux réalisés par les experts du DNTE afin d’évaluer les impacts macroéconomiques de ces scénarios ont mentionné des gains nets pour l’économie à l’horizon 2050, quel que soit le chemin retenu. Ces gains nets pourraient être compris entre 200 Md€ dans le cadre de prix des énergies fossiles faibles, et 1000 Md€ dans le cadre de prix des énergies fossiles plus élevés. Des travaux publiés au cours de l’été, notamment par le CIRED et par l’ADEME avec l’OFCE sont venus compléter ces premiers résultats. Alors que le Conseil d’analyse stratégique avec ERASME avait évalué en 2012 des scénarios énergétiques dans le cadre de l’exercice Energies 2050, une évaluation des nouveaux scénarios du débat reste en attente de la part du CGSP qui a remplacé le CAS. Ces évaluations par différents acteurs doivent permettre de s’assurer que les résultats sont valables quels que soient les modèles utilisés. Tous trois sont des modèles macroéconomiques en équilibre général, hybridés avec des modules « bottom-up » qui permettent de modéliser plus finement les arbitrages de production et les préférences des ménages. Les différences entre eux proviennent essentiellement de la forme de ces modules et du découpage sectoriel plus ou moins fin.

De ces différents travaux de modélisation macroéconomique, il est d’ores et déjà possible de constater des conclusions convergentes :

- Un investissement massif dans la rénovation thermique, et l’efficacité énergétique en général (notamment à travers le développement de l’offre de transports collectifs) est une opportunité majeure de croissance économique et d’emplois. Pour que l’impact soit maximal, il faut cependant structurer les filières pour réduire le coût et améliorer la performance et la qualité, mais aussi trouver un accès à des ressources financières peu coûteuses, en particulier pour les millions de propriétaires de bâtiments à rénover (cf. partie sur le financement de la transition).