L’attaque contre les ZFE : un cas d’école de l’exploitation des peurs par les populismes

Avec la suppression des Zones à faibles émissions (ZFE) en commission à l’Assemblée nationale le 26 mars dernier, les populistes enregistrent une première victoire sur ce sujet. Elle est le résultat d’un long travail de désinformation sur la réalité des contraintes règlementaires issues de la Loi d’orientation des mobilités et de la loi Climat & résilience. Toutefois, la fronde contre les ZFE repose également sur de réelles insuffisances qu’il s’agit de corriger si le législateur veut les sauver. Et il faut les sauver car elles sont l’un des instruments d’une politique nécessaire.

La fronde contre les zones à faibles émissions, dites « ZFE », monte progressivement depuis leur instauration en 2019 par la Loi d’orientation des mobilités. Accusées de tous les maux, elles font l’objet d’une campagne organisée de désinformation qui n’a pour but que de faire monter les tensions dans l’objectif, pour l’extrême-droite et une partie de la droite, de récolter les fruits électoraux de la colère ainsi entretenue. Cette désinformation atteint des niveaux tels qu’il n’est même plus possible d’avoir un débat sain et posé sur les véritables problèmes causés par ce dispositif. Car oui, les ZFE sont imparfaites et mettent des personnes dans l’impasse ; mais le bruit et la fureur savamment attisés par les populistes empêchent de faire la part des choses entre les craintes infondées et les réels effets de bord auxquels il faut répondre.

Retour sur une politique complexe mais nécessaire, et décryptage des mécanismes de manipulation de l’opinion.

Rétablir les faits

Rappelons que les ZFE sont un dispositif instauré par la Loi d’orientation des mobilités de 2019 et renforcé par la Loi Climat et résilience de 2021, qui constitue avant tout un enjeu sanitaire[1]. En effet, on estime qu’il y a chaque année en France, environ 40 000 morts prématurées dues à la mauvaise qualité de l’air[2]. La circulation routière, en particulier des véhicules les plus anciens, fait partie des sources de pollution de l’air, avec le chauffage au bois, l’industrie, l’agriculture ou encore le transport maritime. Pour des métropoles comme Lille ou Toulouse par exemple, les transports routiers représentent deux tiers à trois quarts des émissions d’oxydes d’azote et environ un tiers des émissions de particules fines[3]. Alors que la France est sous le coup d’une mise en demeure de la Commission européenne pour non-respect des normes de qualité de l’air[4], les ZFE sont l’un des outils essentiels pour se mettre en conformité et garantir un air sain aux habitants des zones concernées.

Pour ce faire, la loi Climat et résilience impose deux mesures :

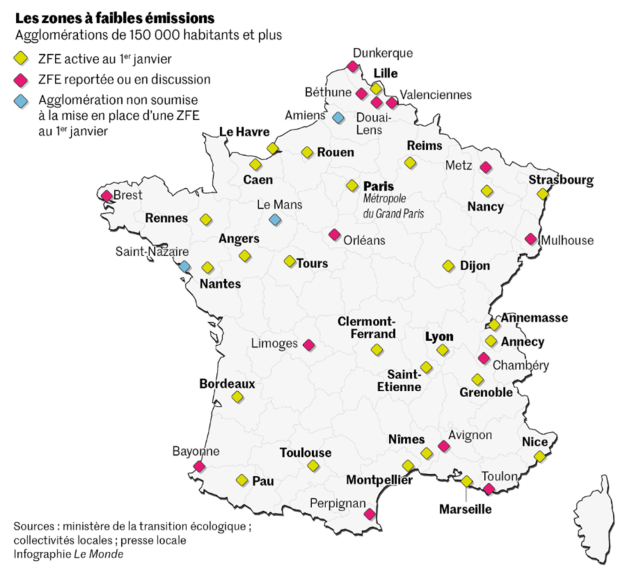

- A toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants : l’obligation de surveiller la qualité de l’air et de mettre en place les restrictions de circulation appropriées, tant en termes de territoire concerné, que de types de véhicules et d’amplitudes horaires. Ainsi, des agglomérations où la qualité de l’air est bonne peuvent mettre en place des restrictions très limitées comme Angers, Nantes, Nîmes ou encore Pau qui n’interdisent que les véhicules non-classés (c’est-à-dire mis en circulation il y a près de 30 ans) ; voire ne prévoir aucune interdiction comme Dijon.

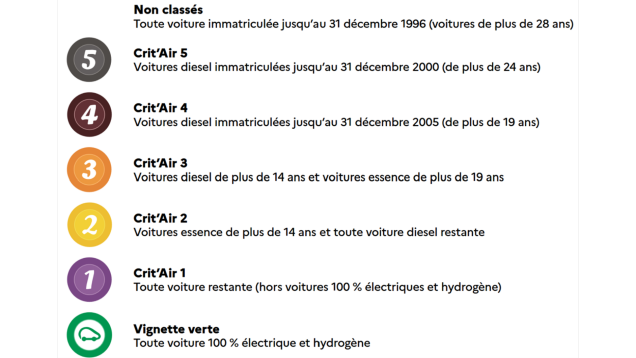

- Pour les agglomérations en dépassement des seuils réglementaires de qualité de l’air : l’obligation de restreindre la circulation jusqu’aux Crit’Air 3 inclus (soit tous les diesels de plus de 15 ans et toutes les essences de plus de 20 ans) à partir du 1er janvier 2025.

Répartition des vignettes Crit’Air, source Ministère de la transition écologique

A cette date, sur les 40 agglomérations de plus de 150 000 habitants concernées par la loi Climat et résilience :

- Seules 2 sont en dépassement des seuils réglementaires et ont une obligation de restriction sur les Crit’Air 3 , Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés : Paris et Lyon.

- 2 ne sont pas en dépassement mais ont jugé qu’une restriction des Crit’Air 3, Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés était le bon niveau pour leur territoire : Grenoble et Montpellier. A noter que les agglomérations de Toulouse et Aix-Marseille avaient également un calendrier de restriction des Crit’Air 3 à partir du 1er janvier 2025 et y ont renoncé.

- 5 interdisent Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés (diesels mis en circulation avant 2006 et essences d’avant 1997)

- 1 interdit Crit’Air 5 et véhicules non-classés (diesels mis en circulation avant 2000 et essences d’avant 1997)

- 13 n’interdisent que les véhicules non-classés (diesels et essences mis en circulation avant 1997)

- 3 n’interdisent aucun véhicule particulier aujourd’hui

- 14 sont encore en discussion[5]

La mesure a donc un impact important pour quatre agglomérations en France, et moins important, minime voire inexistant pour toutes les autres. Dans les agglomérations interdisant les Crit’Air 3 (Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier donc), la part du parc automobile de la métropole et de son aire d’adhésion – c’est-à-dire de ceux qui sont amenés à s’y rendre fréquemment pour le travail, les courses, les consultations médicales ou les études par exemple – n’est pas négligeable. Dans certaines, il s’agit presque d’une voiture sur quatre. Dans ces métropoles, les ZFE présentent donc de vraies difficultés de mise en œuvre, partiellement compensées par un réseau de transport en commun plus riche que dans la plupart des aires urbaines, le développement de parking-relais à l’entrée des villes ou encore de nombreuses dérogations.

Au-delà de ces agglomérations qui présentent des défis spécifiques, la plupart des ZFE concernent un nombre bien moins important de citoyens. Dans les agglomérations qui n’interdisent que les véhicules non-classés, soit la moitié des ZFE actuellement en place, cela représente en moyenne 2 à 3 % du parc automobile et l’attrition naturelle du parc portera ce chiffre rapidement aux alentours de 0. Il est en outre fort probable que, dans un contexte où l’âge moyen des véhicules particuliers en France est d’environ 11 ans[6], une grande partie de ces voitures de plus de 30 ans ne soient que des véhicules secondaires dans un foyer qui en possède plusieurs et ne soient donc pas celui qui est utilisé au quotidien pour se rendre dans l’agglomération.

La mesure a donc un effet qu’il ne faut pas nier sur les quatre agglomérations interdisant les Crit’Air 3 mais très relatif voire inexistant sur toutes les autres.En prenant en compte les parcs de ces agglomérations et de leurs aires d’adhésion, il ne s’agit donc pas de 12 millions de voitures concernées comme le dénoncent les détracteurs des ZFE, mais de l’ordre de 5 à 6 fois moins. Cela reste un enjeu important, mais bien moindre que cherchent à le faire croire certains populistes.

Infographie par Le Monde, « Les ZFE menacées d’être balayées par un vent de fronde », 27/03/2025[7]

Une crainte légitime, mais grandement infondée, pour des Français encore majoritairement dépendants à leur voiture

Malgré cet impact retreint à quelques agglomérations, aujourd’hui beaucoup de propriétaires de voitures, en particulier de diesels, sont convaincus qu’ils n’ont plus le droit de circuler avec leur véhicule ou que ce sera bientôt le cas. Alors que 75 % à 80 % des Français disposant d’une voiture s’en disent dépendants pour leurs trajets quotidiens[8], ils se sentent naturellement pris pour cible par une telle politique.

Pourtant, si l’on regarde factuellement les ZFE, la très grande majorité de ces automobilistes ne vont, en réalité, rencontrer aucune restriction de circulation, soit parce que leurs véhicules ne sont pas assez anciens pour être concernés, soit tout simplement parce qu’ils n’ont pas vocation à se rendre dans les espaces où des limitations de circulation s’appliquent, soit encore parce que la ZFE qui les concerne ne présente aucune interdiction.

Sur la question de l’âge des véhicules, rappelons que la très grande majorité des ZFE ne sont restreintes qu’à des véhicules qui ont au moins 20 voire 30 ans, soit 2 à 3 fois la durée de vie moyenne d’un véhicule. La plupart des foyers disposent ainsi de voitures plus récentes dont la restriction de circulation n’est pas prévue. Par ailleurs, contrairement à ce que beaucoup laissent entendre, il n’y a pas, dans la plupart des ZFE, de vocation à étendre le champ des restrictions à des véhicules plus récents. Quelques agglomérations présentent bien des calendriers progressifs d’interdictions pour les Crit’Air 3 en 2027 (Strasbourg) ou 2030 (Annemasse, Annecy et Rennes par exemple), mais elles sont minoritaires. Notons d’ailleurs l’intérêt de présenter des calendriers bien en avance, comme ceux-ci, afin de permettre aux personnes concernées d’anticiper et aux agglomérations de mettre en place les dispositifs de remplacement et d’aides idoines. Annecy indique par exemple que la date de 2030 a été choisie car il s’agit de l’échéance de mise en service des premières branches du réseau haute mobilité et des premiers pôles d’échanges multimodaux[9].

Sur la question du périmètre géographique, rappelons que seules quatre agglomérations interdisent les Crit’Air 3. La plupart des 12 millions de véhicules qui sont interdits à Lyon ou Paris ne se rendent en réalité pas dans ces villes, ou de manière exceptionnelle. Prenons l’exemple d’un habitant de l’Aude : au quotidien, il n’a pas de restriction de circulation puisqu’il n’y a pas de ZFE sur son territoire. S’il souhaite se rendre à Toulouse ou Montpellier pour un rendez-vous médical, voir des amis ou faire du tourisme, aucun problème puisque chacune de ces agglomérations a mis en place une possibilité pour chacun de rentrer dans leur ZFE 52 fois dans l’année (soit une fois par semaine). Il y a fort à parier que cet habitant n’a pas l’intention d’aller plus d’une fois par semaine dans l’une de ces deux villes. Ainsi, il pourra continuer à se déplacer normalement avec son véhicule, quel que soit sa date de mise en circulation.

Une autre source de mécontentement viendrait de l’idée qu’on demande des efforts toujours aux mêmes populations, sans se préoccuper des autres sources de pollutions. Ici encore, il s’agit d’un biais d’interprétation puisque, bien avant les ZFE, les pouvoirs publics ont mis en place de nombreuses mesures pour améliorer la qualité de l’air, sans que cela ne soit toujours visible dans le quotidien des citoyens. Les pollutions issues des sites industriels et de certains sites agricoles font ainsi l’objet d’une réglementation européenne à travers la directive relative aux émissions industrielles (dite « IED ») adoptée en 2010 et révisée en 2024. Les pratiques d’épandage agricole peuvent aussi être encadrées par l’autorité préfectorale en période de mauvaise qualité de l’air.

Même les émissions liées aux transports ont d’abord fait l’objet de mesures demandées aux constructeurs, aux entreprises et aux collectivités avant de mettre en œuvre des politiques visibles par la population. En effet, depuis plus de 30 ans, l’Union européenne renforce régulièrement les règles d’émissions maximales des véhicules neufs. Ce faisant, les véhicules neufs entrant en circulation sont moins polluants que les modèles précédents. Ce renouvellement progressif du parc avec des véhicules moins polluants a permis l’essentiel de la baisse de la pollution liée aux transports.

En outre, la Loi d’orientation des mobilités et la Loi climat & résilience ont mis en place une obligation d’achat de véhicules à faibles émissions pour l’Etat, les collectivités et les entreprises disposant d’un parc de plus de 100 véhicules. Une part croissante de véhicules neufs achetés par ces organisations doit donc être à faibles émissions. Cette incitation aux gros acheteurs de véhicules neufs a une vertu : elle booste le marché de l’occasion puisque ce sont avant tout ces véhicules qui se retrouvent quelques années plus tard sur le marché secondaire à disposition des ménages (très nombreux) qui n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule neuf. Cependant, le nouveau Gouvernement a choisi de se passer de cette incitation en supprimant les obligations pour les entreprises dans la loi de Finance 2025.

Une autre critique parfois émise par les opposants aux ZFE seraient l’idée d’une spécificité française, avec un pouvoir politique accusé de vouloir, plus qu’ailleurs, contrôler la vie des citoyens. Il s’agit encore une fois d’une fausse information puisque des dispositifs équivalents existent partout en Europe, avec des résultats souvent très probants. Les ZFE d’Amsterdam, Madrid, Londres, Bruxelles, Stuttgart ou encore Milan présentent ainsi un haut niveau d’acceptabilité – malgré des restrictions similaires voire plus importantes que celles s’appliquant en France – tout en étant efficaces pour lutter contre la pollution de l’air[10]. Au total, l’idée selon laquelle les pouvoirs publics français feraient la guerre aux véhicules particuliers ne passe pas l’épreuve des faits, même si elle est très ancrée dans l’esprit de beaucoup de Français et fortement manipulée par les populistes.

A qui profite le chaos ?

La peur est réelle et monte chez les Français, attisée par des populistes qui mentent sur la réglementation. Certains le font par pur cynisme politique, avec l’espoir de ramasser les fruits de ces colères dans les urnes. D’autres relaient ces fausses informations probablement avec une profonde sincérité, pensant se faire les s porte-paroles des oubliés.

Depuis plusieurs années, le RN a fait des ZFE l’un des fondements de son discours contre une écologie supposée « punitive ». Le parti d’extrême droite diffuse ainsi, sur son site web, des mensonges tels que « Sur notre territoire, ce sont 43 nouvelles agglomérations, telles que Lille, Bordeaux ou Nantes qui doivent appliquer ces obligations, impactant directement plus de 10 millions de nos concitoyens. »[11], alors que l’on a démontré, données à l’appui, que ce ne sont pas 10 millions de Français qui sont ou seront directement impactés par ces dispositifs mais beaucoup moins. L’extrême-droite fait monter la peur et la colère en faisant également croire que des amendes pourraient être mises en œuvre pour les contrevenants – laissant ici planer le doute sur le fait que cela pourrait concerner 10 millions de Français – alors même que la plupart des collectivités ont annoncé une période de contrôles pédagogiques, sans contraventions.

Le RN parle d’une « fracture criante entre les décisions technocratiques et les conséquences qu’elles génèrent sur la vie des Français ». Il se sert ainsi des ZFE pour alimenter son discours d’opposition entre de supposées « élites » et le « peuple », une rhétorique courante des mouvements populistes. Elle consiste à construire un fossé entre des décideurs qui seraient déconnectés et hors-sol, et un peuple qu’il s’agirait de protéger des premiers. En entretenant, et même en agrandissant les fractures, le RN vise ainsi à attiser les colères de manière à se présenter ensuite comme leur seul réceptacle électoral. Le parti n’a donc aucun intérêt à apporter aujourd’hui des réponses qui permettraient de faire retomber les tensions, d’où leur refus de convenir des vrais ordres de grandeur du problème.

Depuis peu, le RN est aidé dans son combat par le pamphlétaire Alexandre Jardin qui, sous couvert de donner une voix à ceux qu’il pense incompris, poursuit l’œuvre de désinformation du parti lepéniste. Non seulement il utilise son aura médiatique pour diffuser la désinformation sur les ZFE, mais il apporte sa légitimité au discours anti-élite du RN en s’efforçant de faire réémerger la figure médiévale du « gueux ». Sous prétexte de dénoncer un traitement qui est perçu comme injuste et antisocial, il joue également sur les tensions entre « élites » et « peuple » et entretient les peurs infondées que l’on a vues précédemment. Affichant une volonté de lutter contre les extrêmes, il apporte paradoxalement de l’eau à leur moulin.

Tous n’ont qu’une solution à proposer face aux difficultés que présentent les ZFE : leur suppression. Cependant, aucun des promoteurs de la suppression des ZFE ne fait de contre-proposition pour améliorer la qualité de l’air et ainsi protéger les Français qui souffrent de cette pollution, souvent aussi issus des populations les plus vulnérables. Sous prétexte d’apporter une réponse immédiate à un problème largement surévalué, ils refusent ainsi d’en apporter à un enjeu sanitaire important. Les 40 000 morts prématurés dus chaque année à la pollution de l’air n’auront droit qu’à leur compassion.

Comment se sortir du piège ?

Tout d’abord : prendre en considération les ressentis et les colères. Ce n’est pas parce qu’une colère est infondée qu’elle est illégitime.

La première des urgences est donc de rassurer toutes les personnes qui ont l’impression d’être concernées alors que ce n’est pas le cas. Dans le chaos médiatique, les invectives, les accusations d’être « hors-sol » ou « insensibles aux difficultés des Français », il faut renforcer la pédagogie, en entendant les craintes des citoyens. Même si la voix de la raison n’a malheureusement pas la côte dans cette période de post-vérité trumpienne, il ne faut pas craindre d’expliquer encore et encore pour rassurer autant que possible toutes les personnes qui n’osent plus prendre leur voiture aujourd’hui – ou la prennent avec la peur des contrôles – alors même qu’ils ne sont pas concernés par les restrictions. Certains populistes répètent à l’envi qu’« il ne faut pas prendre les gens pour des cons ». La première façon de ne pas les prendre pour des idiots, c’est de les présumer suffisamment intelligents pour comprendre un dispositif règlementaire qu’on leur présenterait enfin de manière objective.

Ensuite, il est nécessaire d’avoir la modestie de reconnaître ce qui n’a pas marché et d’accepter d’adapter les dispositifs.

Lorsque les règles sur les ZFE ont été durcies par la loi Climat et résilience, l’un des objectifs était d’envoyer un signal afin d’accélérer le renouvellement du parc automobile. En effet, l’attrition organique des vieux véhicules du parc n’était pas assez rapide pour respecter les normes de pollution de l’air dans la plupart des agglomérations. Il y avait donc un double signal : aux propriétaires de véhicules anciens celui d’anticiper et de préparer un changement de véhicule ; et aux agglomérations celui de se préparer à mieux prendre en charge la question de la pollution de l’air issue de la circulation routière. Or le signal n’a pas fonctionné pour le renouvellement du parc : les ventes de véhicules neufs diminuent et le marché de l’occasion a rencontré des difficultés, notamment du fait du renchérissement des véhicules moins émetteurs et de la baisse de valeur de ceux potentiellement concernés par les ZFE. Cette distorsion du marché n’avait pas suffisamment bien été anticipée et corrigée.

Dans ces conditions, alors qu’environ un quart du parc de véhicules des quatre agglomérations restreignant jusqu’aux Crit’Air 3 est concerné, il est légitime de poser la question d’un assouplissement de la mesure pour ces agglomérations, a minima tant que les aides au changement de véhicule et les infrastructures (transports publics, parkings relais, …) ne sont pas suffisantes. A ce titre, plutôt que de supprimer intégralement les ZFE comme les députés l’ont fait en Commission le 26 mars, il serait plus avisé de supprimer la seule obligation de restriction des Crit’Air 3 pour les agglomérations en dépassement des seuils réglementaires de pollution. En effet, c’est sur cette part du parc qu’une vraie difficulté se pose. Or supprimer tout le dispositif, c’est se priver d’un outil essentiel, pour les collectivités, afin de surveiller et d’agir sur la qualité de l’air de leur territoire.

Par ailleurs, en obligeant toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants à instaurer une ZFE, mais en leur laissant la liberté de n’y mettre aucune restriction de circulation, la loi crée de la confusion. Il est normal qu’une personne qui entend que sa commune a mis en place une ZFE puisse confondre avec les dispositifs plus contraignants d’autres collectivités. La loi mériterait ainsi d’être plus claire et de prévoir 1/ une obligation d’instauration de ZFE pour les agglomérations en dépassement des seuils réglementaires de qualité de l’air, et 2/ une obligation pour toutes les collectivités de surveiller les niveaux de pollution de l’air et de prendre des mesures adéquates (avec la possibilité que ce soit une ZFE ou d’autres dispositifs) pour la maintenir ou la ramener aux niveaux prévus par l’Organisation mondiale de la Santé. Ainsi ne s’appelleraient « ZFE » que les zones avec de vraies contraintes de circulation, limitant le risque de confusion avec les « 43 métropoles de plus de 150 000 habitants ».

Afin de garantir que les restrictions de circulation soient acceptables, il faut également offrir aux personnes concernées les infrastructures qui leur permettent de se déplacer autrement. Une mission sur les conditions d’acceptabilité des ZFE dans six pays européens, conduite par Barbara Pompili et le Ministère de la transition écologique, conclut que « pour que la ZFE soit bien acceptée, les ménages et les entreprises ne doivent pas se sentir entravés dans leur mobilité. À cet effet, la ZFE doit être accompagnée par un projet global de mobilité, permettant de faciliter les déplacements des ménages et des entreprises »[12]. Il faut bien constater que les Français se sentent aujourd’hui entravés, probablement notamment par un retard sur la mise en place de ces infrastructures. Le Fonds vert pour l’accélération de la transition écologique dans les territoires mis en place par Elisabeth Borne en 2022 permet bien d’aider des projets d’appui à la mise en place des ZFE, comme des parkings relais par exemple. Cependant, ce fonds finance aussi de très nombreux autres enjeux et il a été raboté par les Gouvernements successifs, limitant ainsi sa capacité d’appui sur le sujet. Dans tous les cas, mettre en place de telles infrastructures prend du temps et elles doivent nécessairement être anticipées dans la mise en place d’une ZFE.

Enfin, la question des aides aux particuliers va être cruciale, malgré le contexte budgétaire contraint. Si l’Etat et les collectivités souhaitent sortir de l’impasse les Français réellement concernés, il faut accompagner ceux qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule et n’ont, aujourd’hui, pas d’autre alternative que leur voiture pour aller dans l’une des ZFE existantes. Cela pourrait passer par le retour d’une forme de prime à la casse, valable y compris sur le marché de l’occasion. Ou encore par le ciblage des véhicules électriques à 100€ par mois du leasing social – mis en place par l’exécutif en 2024 et a priori reconduit, avec une enveloppe divisée par deux, en 2025 – sur les automobilistes habitants en ZFE. Comme sur beaucoup de politiques, il n’est pas entendable de faire des économies sur les aides, tout en renforçant les contraintes, au risque de renforcer les inégalités sociales.

En tirer des leçons pour les futures politiques de transition écologique

La transition écologique va nécessiter beaucoup de politiques structurantes telles que les ZFE afin de limiter au maximum les impacts du changement climatique, et protéger les Français contre les conséquences des dérèglements environnementaux. Ces politiques seront très probablement jamais parfaites du premier coup, et nécessiteront des adaptations au fur et à mesure de leur mise en place, en conservant toujours les objectifs fixés. C’est une réalité avec laquelle notre classe politique n’est pas encore familière, ayant une fâcheuse tendance à reculer à la moindre difficulté – comme elle est en train de la faire aujourd’hui sur les ZFE – plutôt qu’à prendre le temps d’un diagnostic factuel pour apporter les bonnes solutions ou les ajustements adéquats.

Au-delà des enjeux pratiques, la fièvre autour des ZFE éclaire une autre nécessité : celle d’assumer, d’expliquer, y compris les politiques difficiles, en se mettant à la place des citoyens et sans chercher à enjoliver la situation ou à en nier les effets de bords. Certains écologistes répondent aux anxiétés des Français sur les ZFE en parlant d’autres formes de mobilités, en promouvant le vélo, les transports en commun, les petites lignes ferroviaires ou toute autre alternative à la voiture. Evidemment, ce sont des politiques à développer. Mais à une personne qui n’a pas d’alternative à sa voiture pour aller travailler car ces infrastructures ne lui sont pas accessibles aujourd’hui, il faut apporter des explications et des solutions qui lui parlent, pas celles d’un monde idéal. Et il faudra aussi assumer de lui dire que oui, à un moment, son vieux diesel devra aller à la casse car il émet trop de polluants. Reporter ces échéances comme le fait le Parlement aujourd’hui n’est pas un cadeau : ni pour la personne qui a une voiture très émettrice qui consomme beaucoup de carburant, ni pour les citoyens qui souffrent de la pollution de l’air.

On ne sort par ailleurs pas grandi de ce débat sur les ZFE lorsque l’on se contente de brandir l’argument sanitaire en expliquant qu’elles permettront à tous de respirer un air plus sain. C’est vrai, évidemment, mais l’injustice sociale existe aussi. Lorsqu’un ouvrier au SMIC n’a pas les moyens de changer son vieux diesel et voit un cadre supérieur entrer dans la ZFE avec son SUV hybride neuf, il a raison de trouver cela injuste. Les politiques environnementales peuvent entraîner des conséquences sociales qui ne sont pas toujours suffisamment prises en considération, et des mécanismes de solidarité plus efficaces mériteraient d’être mis en place, par exemple en taxant ces utilisateurs de gros SUV neufs pour payer la prime à la conversion des plus modestes. Que ce soit par ce type de dispositifs ou d’autres plus subtiles, il est évident que l’acceptabilité de la transition écologique passera aussi par un sentiment d’équité et l’impression que chacun fait bien sa part.

Dans tous les cas, il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que le monde de demain ne pourra pas être le même que celui d’aujourd’hui. Dans la bataille des idées, il y a ceux qui brandissent la menace d’une écologie punitive qui nous ramènerait à la « lampe à huile » ou à l’âge de pierre, en lui préférant un discours technosolutionniste où la crise écologique serait résolue sans toucher aux modes de vie, de production et de consommation. En face, beaucoup d’écologistes expliquent tous les bienfaits d’un monde neutre en carbone et respectueux des limites planétaires, ou encore les actions présentant des co-bénéfices pour l’environnement et pour le portefeuille des Français comme la rénovation thermique. Le premier discours n’est pas compatible avec les projections scientifiques et le second est enjolivé et peu audible de la part de Français affairés à leurs préoccupations quotidiennes. Face à ces deux écueils, un discours plus équilibré et plus honnête mériterait d’être posé pour ne pas donner aux Français l’impression de les prendre pour des idiots : oui, la transition écologique va demander des sacrifices et on ne vivra pas nécessairement mieux demain qu’aujourd’hui… mais on vivra infiniment mieux que si on ne fait rien !

ANNEXE 1 : Liste des ZFE

Agglomération | Niveau de restriction | Source |

Aix-Marseille | Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Angers | Non-classés | |

Annecy | Non-classés | |

Annemasse | Non-classés | |

Avignon | ZFE non mise en place | |

Bayonne | ZFE non mise en place | |

Béthune | ZFE non mise en place | |

Bordeaux | Non-classés | |

Brest | ZFE non mise en place | |

Caen | Non-classés | |

Chambéry | ZFE non mise en place | |

Clermont-Ferrand | Non-classés | |

Dijon | Pas de restriction pour les véhicules légers | |

Douai-Lens | ZFE non mise en place | |

Dunkerque | ZFE non mise en place | |

Grenoble | Crit’Air 3, Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Le Havre | Non-classés | |

Lille | Non-classés | |

Limoges | ZFE non mise en place | |

Lyon | Crit’Air 3, Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Metz | ZFE non mise en place | |

Montpellier | Crit’Air 3, Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Mulhouse | ZFE non mise en place | |

Nancy | Pas de restriction pour les véhicules légers | |

Nantes | Non-classés | |

Nice | Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Nîmes | Non-classés | |

Orléans | ZFE non mise en place | |

Paris | Crit’Air 3, Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Pau | Non-classés | |

Perpignan | ZFE non mise en place | |

Reims | Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Rennes | Non-classés | |

Rouen | Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Saint-Étienne | Pas de restriction pour les véhicules légers | |

Strasbourg | Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Toulon | ZFE non mise en place | |

Toulouse | Crit’Air 4, Crit’Air 5 et véhicules non-classés | |

Tours | Non-classés | |

Valenciennes | ZFE non mise en place |

[1] Les enjeux de qualité de l’air détaillé dans cette publication Terra Nova de 2022 : « Les ZFE : fake news politiques, urgences sanitaires et solutions locales » : https://tnova.fr/site/assets/files/44464/terra-nova_la-grande-conversation_les-zfe-fake-news-politiques-urgences-sanitaires-et-solutions-locales_061222.pdf?mxwcb

[2] https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/articles/pollution-atmospherique-quels-sont-les-risques

[3] Lille : https://participation.lillemetropole.fr/processes/zfemel/f/801/?component_id=801&locale=fr&participatory_process_slug=zfemel

[4] https://france.representation.ec.europa.eu/informations/qualite-de-lair-la-commission-europeenne-demande-la-france-de-se-mettre-en-conformite-larret-de-la-2024–03–18_fr

[5] Voir le détail en annexe

[6] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/389-millions-de-voitures-en-circulation-en-france-au-1er-janvier-2023

[7] https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/03/27/les-zones-a-faibles-emissions-menacees-d-etre-balayees-par-un-vent-de-fronde_6586661_3244.html

[8] Sondage Ifop de janvier 2024 pour Roole, https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2024/02/120484-Economie-de-la-debrouille-1.pdf

[9] https://www.grandannecy.fr/fileadmin/mediatheque/Documents_reglementaires/Conseil/2024/10_24/DEL-2024–219__Zone_a_faibles_emissions_mobilite_ZFE-m_Arrete_et_modalites_accompagnement.pdf

[10] https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/focus-sur-l-acceptabilite-des-zones-a-faibles-a4079.html?lang=fr

[11] https://rassemblementnational.fr/petition/zfe-stop-au-racket

[12] « L’acceptabilité des zones à faibles émissions : enseignements à tirer de l’expérience des pays européens », IGEDD, 2024 : https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/focus-sur-l-acceptabilite-des-zones-a-faibles-a4079.html?lang=fr