Pour une politique sociale-écologique : protéger l’environnement et réduire les inégalités

Les dégradations environnementales touchent en priorité les populations les plus fragiles. Les enjeux sociaux et environnementaux ne s’opposent pas ; au contraire même, ils sont intimement liés et se renforcent mutuellement. La note de Terra Nova, proposée par plusieurs experts de son pôle Economie verte, explore cette tension apparente et les modalités susceptibles d’y répondre.

La question environnementale fait souvent la une de l’actualité, que ce soit lors d’un épisode climatique extrême ou, pour prendre un exemple plus récent, au moment d’un pic de pollution. Ces événements semblent toucher les populations de manière indifférenciée, mais la réalité est que les plus démunis pâtissent plus que les autres des dégâts environnementaux. Ce sont les pays les plus pauvres qui subissent les pires conséquences du dérèglement climatique ou de la perte de biodiversité, et ce sont aussi, au sein des pays riches, les populations les plus pauvres qui habitent dans les territoires les plus touchés par la pollution de l’air et le bruit. Ce sont également les plus modestes qui ont le plus de difficultés à faire face à la hausse des prix des ressources, et en premier lieu de l’énergie.

Les dégradations de l’environnement renforcent donc les inégalités sociales. C’est par ailleurs dans les pays les plus égalitaires que les politiques environnementales sont les plus ambitieuses. A contrario, la France, où les inégalités se sont fortement accrues pendant la première décennie des années 2000, est aussi un pays qui prend du retard pour répondre aux enjeux environnementaux. En témoigne la fiscalité écologique pour laquelle la France est placée en avant-dernière position dans l’Union européenne. Notre pays peine aussi à mettre en place des mesures réglementaires ou incitatives qui ont pourtant fait recettes chez nos voisins. La limitation de la circulation pour les véhicules polluants en est un exemple. Aucune ville française n’a mis en place ce type de restriction de manière permanente alors que de telles politiques sont appliquées dans plusieurs villes européennes.

La réduction des dégradations environnementales est nécessaire pour préserver les conditions de vie de tous, et surtout des plus vulnérables. Toutefois, il semble que la tension de court terme entre enjeux sociaux et environnementaux soit un frein majeur à la mise en œuvre des politiques environnementales. Celles-ci sont en effet souvent perçues, à tort ou à raison, comme une contrainte, ou supposent une contribution financière inaccessible pour les plus modestes. Elles se heurtent ainsi à l’opposition d’une large fraction de la population. Pourtant, les dégradations environnementales touchent en priorité les populations les plus précaires, et renforcent encore cette précarité. Autrement dit, problèmes sociaux et environnementaux sont intimement liés, et se renforcent mutuellement. Les deux questions ne peuvent donc être dissociées.

Pour atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, les pouvoirs publics doivent ainsi les associer à des objectifs sociaux volontaristes, et en premier lieu viser une réduction forte des inégalités. Comme pour toute politique de transfert, la mise en œuvre d’un tel projet redistributif risque de se heurter à l’opposition de ceux qui y perdent, au cas présent les catégories de revenu les plus élevées. Pourtant, les pouvoirs publics ont deux bonnes raisons de promouvoir résolument une société où des efforts importants seraient conduits pour favoriser une répartition plus équitable des revenus :

- les travaux récents de nombreux économistes montrent que si revenu et bien-être sont positivement corrélés, le bien-être augmente de moins en moins vite avec le revenu. En revanche, à revenu donné, les inégalités tendent généralement à réduire le niveau de satisfaction des individus. Des transferts des plus riches vers les plus pauvres amélioreront donc le bien-être des bénéficiaires dans des proportions plus importantes qu’ils ne réduiront celui des contributeurs, et accroîtront ainsi le bien-être de la population prise dans son ensemble.

- il est fort probable que les pays développés ne connaissent plus avant longtemps des taux de croissance aussi élevés que ceux des Trente Glorieuses. Ces derniers ont constitué une exception plus que la règle. Or les sociétés dans lesquelles la croissance est faible sont aussi des sociétés où les inégalités tendent à se creuser. L’invention de nouvelles formes de prospérité et la mise en place de nouvelles solidarités sont des enjeux qui s’imposeront donc prochainement aux gouvernements des pays développés. Anticiper ces mutations permettrait d’y être mieux préparés.

Parce que la dégradation de l’environnement accroît les inégalités et parce que les inégalités sont des freins à la mise en œuvre de politiques environnementales, il est indispensable de développer sans attendre des politiques volontaristes en faveur de l’environnement et de l’égalité. Pour que la transition écologique devienne effective, il est nécessaire de l’inscrire comme réponse en même temps aux urgences sociales, écologiques et économiques. Réconcilier ces trois enjeux permettra alors de concevoir des politiques de développement durable qui répondent aux attentes de court terme tout en s’articulant avec les objectifs de long terme de la transition écologique et énergétique.

C’est dans ce sens que deux des anciens ministres du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, Philippe Martin d’un côté, Cécile Duflot de l’autre, avaient inscrit dans leurs vœux la mise en œuvre d’une politique sociale-écologique. Cette note entend rappeler les fondements d’une telle ambition. Face à une défiance croissante à l’égard des institutions, la sociale-écologie peut redonner du sens. Elle doit s’appuyer sur des orientations portées en haut lieu, que ce soit au niveau de l’Etat ou dans chaque collectivité territoriale.

Terra Nova approfondira ces enjeux par des propositions opérationnelles pour les politiques publiques françaises, mais aussi en élargissant le sujet à un niveau européen et international.

introduction

L’écologie a été vue, après le krach financier de 2008, comme un levier de relance économique, ainsi qu’en témoignent les appels de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) en faveur de la croissance verte et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en faveur de l’économie verte. Mais la persistance de la crise sociale a désormais relégué l’écologie au statut de priorité de second rang ; une priorité incontestée et réaffirmée (ainsi que le montre par exemple la volonté du Président de la République d’engager le pays dans la voie d’une division par deux de nos consommations d’énergie d’ici à 2050), mais qui passe après le traitement des urgences sociales. En effet, comment réorienter notre politique industrielle et abandonner les secteurs les plus polluants alors que chaque fermeture de site met au chômage des centaines de salariés supplémentaires ? Comment mettre en place une fiscalité environnementale véritablement incitative et demander des comportements de consommation plus vertueux alors que huit millions de personnes n’arrivent déjà plus à payer leurs factures énergétiques ?

Pourtant, comme nous le soulignons en première partie, la dégradation de l’environnement a des conséquences directes et indirectes plus fortes sur les plus vulnérables et contribue à renforcer les inégalités sociales. Le traitement des urgences sociales ne doit donc pas laisser de côté les enjeux environnementaux, sous peine d’ignorer une des causes des inégalités et de voir les budgets sociaux augmenter sans contrôle.

A l’inverse, comme nous le montrons dans une deuxième partie, les inégalités sociales constituent un obstacle à la mise en œuvre de politiques environnementales, en particulier pour les mesures visant un changement de comportement.

Lutte contre les inégalités sociales et protection de l’environnement sont donc des politiques qui doivent être liées. La redistribution des revenus, en s’appuyant sur une refonte fiscale et sur la réduction des rentes, permettrait de dégager des marges de manœuvre conséquentes pour accroître la fiscalité verte, mais aussi pour faciliter des mesures telles que la rénovation énergétique des bâtiments ou encore le développement d’une agriculture moins polluante et plus saine. Par ailleurs, comme nous le montrons en troisième partie, les travaux récents sur l’économie du bien-être montrent que le bien-être s’accroît, mais de moins en moins vite, avec le revenu, et que les inégalités sont souvent sources de souffrance pour les individus. Si la mise en place d’une politique sociale-écologique risque de rencontrer des oppositions, le renforcement du caractère redistributif de la fiscalité et des politiques publiques est ainsi susceptible d’accroître le bien-être du plus grand nombre au sein de nos sociétés, et constitue donc un objectif qui mérite d’être poursuivi.

1 – La dégradation de l’environnement renforce les inégalités sociales

En 2012, la conférence Rio+20 a confirmé le constat fondamental d’injustice déjà posé lors de toutes les conférences environnementales internationales depuis 1992 : les coûts économiques et humains des crises écologiques sont inégalement répartis entre les pays, et pèsent plus lourdement sur les pays qui ont le moins contribué à déclencher ces crises. Cette injustice se manifeste notamment dans les conséquences des gaz à effet de serre, principalement émis jusqu’à récemment par les pays occidentaux. L’indice de vulnérabilité au dérèglement climatique développé par MapleCroft [3] montre en effet que les pays les plus exposés aux conséquences néfastes de ces gaz sont aussi les pays les plus pauvres (Bangladesh, Haïti, Guinée Bissau…). Les pays émergents (Chine, Inde, Mexique…) présentent également de nombreuses régions à risques. En Europe, les régions les plus à risque sont sur le pourtour méditerranéen. La France serait relativement épargnée et se classe parmi les pays les moins exposés (164ème sur 194). La plupart de ses territoires ultra-marins figurent en revanche dans des zones vulnérables. Ces évaluations ne tiennent cependant pas compte d’une aggravation du dérèglement climatique à long terme probable si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites rapidement au niveau mondial. En l’absence d’actions significatives, l’impact environnemental pourrait fortement toucher les pays développés.

Ce sont aussi les pays du sud qui sont les plus vulnérables aux dégradations environnementales locales , avec deux problèmes principaux : la difficulté d’accès à l’eau potable et à l’assainissement d’une part, la pollution de l’air d’autre part en raison de l’urbanisation galopante. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [4] , les facteurs environnementaux « modifiables » (c’est-à-dire sur lesquels on peut agir), expliqueraient 23% de la mortalité prématurée [5] au niveau mondial et un tiers de celle des enfants. La santé des habitants des pays riches en subit moins l’impact, mais près de 16% de la mortalité prématurée s’explique tout de même par les dégradations environnementales dans ces pays (14% en France), essentiellement par la pollution de l’air en milieu urbain.

Un enjeu environnemental à la fois local et global comme la biodiversité témoigne aussi de l’inégalité entre pays comme le montre l’indice de biodiversité « Planète vivante » élaboré par le WWF [6] : alors que celui-ci augmentait de 7% dans les pays les plus riches entre 1970 et 2008, il a baissé sur la même période de 31% dans les pays à revenu intermédiaire et de 60% dans les pays les plus pauvres. La perte de biodiversité affecte en premier lieu les plus pauvres en zones rurales ainsi que les communautés forestières et côtières qui dépendent des services écosystémiques tirés de la nature pour leur alimentation, leur énergie et les matériaux qu’ils utilisent.

Les dégradations et les risques environnementaux sont certes moins importants dans les pays développés, mais ils contribuent là aussi à renforcer les inégalités, puisqu’ils y recoupent largement les inégalités sociales au sein de chaque pays. La présente note se concentrera sur ces inégalités.

Ces constats ont été soulignés par l’économiste Eloi Laurent qui a consacré de nombreux travaux aux inégalités environnementales depuis son ouvrage publié en 2011 sur la social-écologie [7] . Les chercheurs français se sont cependant intéressés tardivement à ces questions alors qu’il existe un courant appelé « environmental justice » aux Etats-Unis depuis les années 1970, et en Grande-Bretagne depuis les années 1990. Dès 2004, les pouvoirs publics britanniques ont inscrit les inégalités environnementales dans la stratégie nationale de développement durable. En France, comme en Allemagne ou en Espagne, ce concept n’est apparu que tardivement et peine encore à s’intégrer dans les politiques publiques [8] .

Ce n’est que récemment que des études ont pu caractériser le lien fort entre inégalités sociales et dégradations environnementales. On sait par exemple que les expositions aux pollutions et aux risques environnementaux sont plus importantes dans les zones défavorisées . Ainsi l’observatoire des zones urbaines sensibles (ZUS) a montré que les ZUS étaient à 45% classées en « points noirs du bruit », c’est-à-dire fortement exposées au bruit des transports, avec des conséquences aujourd’hui démontrées sur la santé (troubles du sommeil, affections neuro-psychiatriques…). Il a également été démontré que le fait de résider à proximité du trafic accroissait sensiblement les risques d’asthme et d’infections chez l’enfant et de nombreuses atteintes aux systèmes respiratoires et cardio-vasculaires. Les habitants des logements situés près des voies de circulation sont ainsi plus exposés à ces risques. Cela se traduit directement dans la perception des habitants : 26% des ménages du 1 er décile de revenu considèrent la pollution au domicile très gênante, contre 16% pour les autres ménages [9] .

Comme l’a souligné l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), les conséquences sanitaires d’un environnement dégradé sont également très importantes dans les logements (pollution intérieure liée aux matériaux de construction, affections respiratoires causées par les moisissures dans les logements humides). La récente étude de la Fondation Abbé Pierre [10] montre ainsi la double peine des ménages vivant dans des logements mal chauffés : la précarité énergétique aggrave les conditions sanitaires, ce qui renforce en retour les inégalités sociales. Les principales raisons sont l’absence d’isolation ou le dysfonctionnement des appareils de chauffage qui conduisent à réduire le nombre de pièces chauffées, ainsi que l’absence fréquente de ventilation qui entraîne un risque très nettement renforcé de moisissures. Il s’ensuit une exposition accrue aux pathologies hivernales (rhumes, angines, grippes et gastroentérites), pour les adultes comme les enfants, mais aussi une plus grande fréquence de problèmes de santé chroniques respiratoires, ostéo-articulaires et neurologiques, avec notamment un accroissement des dépressions.

Enfin, les maladies professionnelles sont également plus fréquentes parmi les moins qualifiés. Par exemple, 28% des ouvriers qualifiés sont exposés à des produits cancérigènes contre 2% des cadres supérieurs [11] . Dans ce cas comme dans celui de la précarité des logements, les inégalités sociales sont extrêmement corrélées à un environnement dégradé, et sont par conséquent renforcées en raison de l’impact des problèmes sanitaires sur l’éducation des enfants ou sur la capacité à travailler.

L’autre dimension des inégalités environnementales concerne l’accès aux ressources. L’exemple le plus documenté aujourd’hui est l’accès à l’énergie. L’augmentation récente du prix des énergies a renforcé ce qui est maintenant communément appelée précarité énergétique. Elle concerne de cinq à huit millions de personnes en France et plus de 50 millions en Europe [12] . La dernière enquête sur le budget des ménages de l’INSEE, réalisée en 2006, montre que les dépenses d’énergie directes représentaient 15% des dépenses des ménages du premier quintile [13] , contre 6% pour les ménages du dernier quintile. Ainsi, les ménages des premiers quintiles sont proportionnellement plus exposés à une hausse du prix des énergies. Cette vulnérabilité est renforcée par une augmentation forte des dépenses contraintes (logement, énergie, eau, assurances, frais financiers) depuis 1979, laissant un « reste à vivre » de plus en plus faible [14] .

Des revenus faibles rendent également plus difficile l’accès à une alimentation de qualité. Le premier quintile de revenu dépense ainsi moins de 150 €/mois et par habitant contre plus de 300€/mois pour le dernier quintile. Cette contrainte budgétaire rend quasi impossible tout changement vers des pratiques alimentaires qui nécessiteraient une augmentation du budget alloué, et favorise l’achat de produits caloriques et peu coûteux, contribuant également à renforcer les problèmes sanitaires (obésité, diabète…). Les défis que rencontrent aujourd’hui l’agriculture et la pêche (hausse du prix des matières premières dont l’énergie, impacts climatiques, raréfaction des ressources marines…) pourraient conduire à une hausse du prix de l’alimentation qui renforcerait encore les inégalités en matière alimentaire.

L’articulation entre inégalités environnementales et sociales est donc multidimensionnelle. Elle doit être encore mieux identifiée et cartographiée. Les travaux universitaires sur les enjeux de justice environnementale se multiplient. L’approche pluridisciplinaire et le décloisonnement est indispensable. C’est le constat fait par plusieurs administrations chargées du développement durable, de l’action sociale et de la santé dans un récent rapport sur les inégalités territoriales, environnementales et sociales de santé [15] . Les initiatives recensées montrent le rôle que peuvent jouer des outils cartographiques pour mieux caractériser les inégalités environnementales et leur lien avec les inégalités de santé. Dans cette perspective, plusieurs Agences Régionales de Santé (ARS) ont développé une observation régionale approfondie permettant de mieux cerner les enjeux santé-environnement et d’identifier des actions dans la lutte contre les inégalités associées. C’est aussi l’objet des travaux en cours du Conseil économique sociale et environnemental (CESE) qui rendra un avis à l’été 2014 sur le sujet.

Une conclusion est cependant d’ores et déjà acquise : toute politique visant la justice sociale, que ce soit au niveau international, national ou local, doit prendre en compte la dimension environnementale des inégalités.

2 – Les inégalités sociales sont-elles un frein aux politiques environnementales ?

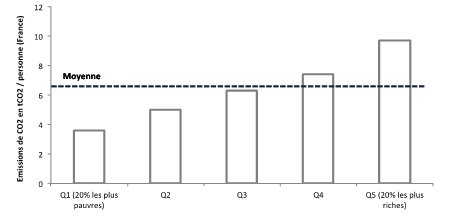

Il est manifeste que la corrélation entre richesse et empreinte écologique [16] est forte . Comme cela a déjà été souligné, plus un pays est riche, plus son empreinte écologique est importante. Le constat se vérifie aussi à l’échelle individuelle : les ménages plus aisés polluent plus que les ménages aux revenus faibles. En prenant les émissions de gaz à effet de serre comme indicateur de mesure de l’impact environnemental des ménages, il apparaît que les 20 % des ménages les plus aisés induisent, via leur consommation, 29 % des émissions de CO2 de la France, alors que les 20% des ménages les plus modestes n’en induisent que 11 %. Le bilan carbone moyen d’un Français du 5ème quintile est ainsi 2,7 fois plus élevé que le bilan carbone d’un Français du 1er quintile.

Figure 1 : Emissions de CO2 par personne en France, par quintile de revenus.

Quintile de revenus

Source : Dossier INSEE, Les émissions de CO2 du circuit économique en France, Fabrice Lenglart, Christophe Lesieur, Jean-Louis Pasquier, L’économie française, édition 2010.

Ce résultat combine toutefois deux effets opposés : les ménages aisés génèrent des impacts environnementaux plus importants du fait de leurs dépenses de consommation plus élevées, mais ont une intensité carbone par euro dépensé plus faible (kgCO2/k€ dépenses) [17] . On peut alors se demander si la redistribution d’un euro des ménages les plus riches vers les ménages les plus pauvres va réellement diminuer l’impact carbone global, puisque l’euro dépensé par ces derniers sera plus « carboné » que celui que n’aurait pas dépensé le ménage le plus riche. La redistribution des revenus serait-elle alors contraire à l’objectif environnemental ?

De nombreux constats et résultats de travaux nous incitent à penser que non, bien au contraire.

On constate ainsi que deux pays ayant atteint le même niveau de développement peuvent avoir des empreintes écologiques très différentes : le Japon présente une empreinte par habitant près de deux fois inférieure à celle des Etats-Unis. Le Japon est aussi la société la plus égalitaire parmi les 24 pays les plus riches [18] alors qu’à l’inverse, les Etats-Unis présentent un niveau d’inégalité parmi les plus élevés de ce groupe de pays. Danny Dorling [19] met ainsi en avant de nombreux exemples où des pays plus inégalitaires engendrent davantage de nuisances environnementales que les autres : les habitants y consomment en moyenne plus de viande, produisent plus de déchets, prennent l’avion plus souvent et globalement, ont un impact écologique élevé [20] . Une autre étude a aussi montré qu’une corrélation forte existait entre niveau d’égalité et taux de recyclage des déchets [21] .

Il est difficile de démontrer un lien de causalité directe entre inégalités et empreinte écologique. Il semble plutôt que le lien soit indirect : les pays les moins inégalitaires seraient des pays où les politiques environnementales sont les plus avancées, permettant ainsi de réduire l’empreinte écologique plus qu’ailleurs. C’est ce que montre Eloi Laurent dans ses travaux sur la sociale-écologie à travers différentes études économiques [22] . Ainsi, à partir de modèles et de tests empiriques, des économistes ont montré que les ménages modestes tireraient plus de bénéfices de politiques environnementales ambitieuses que les groupes les plus favorisés (Baland et Platteau, 1997). Une autre étude souligne également que moins les sociétés sont égalitaires, pour un niveau donné de richesses, plus la dépense publique sera utilisée pour favoriser la croissance plutôt que la protection de l’environnement (Kempf et Rossignol, 2007). L’analyse des données des pays de l’OCDE le confirme (Magnani, 2000). Selon l’auteur de cette dernière étude, plus une société est inégalitaire, plus l’électeur médian sera tenté d’arbitrer en faveur de la consommation de biens privés, et ce au détriment de la dépense publique environnementale. L’accroissement des inégalités constitue donc un risque pour le progrès des politiques environnementales.

Comme le souligne aussi Eloi Laurent dans une récente note pour le think tank de la Fondation Nicolas Hulot [23] , plus la pauvreté s’accroît, plus il est nécessaire de compenser socialement l’effet des politiques environnementales (par exemple sous forme de chèques énergie dans le cas de la Contribution climat-énergie), et donc plus la faisabilité de ces politiques publiques est compromise (en particulier dans un contexte de finances publiques dégradées).

Le constat apparaît mitigé : alors que la dégradation de l’environnement accroît les inégalités, ces dernières empêchent de mener des politiques environnementales efficaces à coût maîtrisé. Les plus optimistes continueront à affirmer que le retour de la croissance économique offrira l’opportunité de répondre aux deux enjeux, à la fois parce qu’elle permettra de dégager de nouvelles ressources en faveur de l’environnement, mais aussi parce qu’elle est nécessaire pour faire « grossir le gâteau à partager ». Sans tomber dans le pessimisme ou le « déclinisme », nous réfutons cet attentisme et il nous paraît justifié et possible de mener dès maintenant des politiques ambitieuses en faveur à la fois de l’égalité et de l’environnement.

3 – La réduction des inégalités de revenu : un choix politique susceptible d’accroître le bien-être global, et une alternative nécessaire dans le monde de croissance faible qui s’annonce

La réduction des inégalités environnementales et l’accélération de la transition écologique par une fiscalité et des politiques publiques plus redistributives pourraient ne pas faire l’unanimité. Comme pour toute politique de transfert, la mise en œuvre d’un tel projet risque de se heurter à l’opposition de ceux qui y perdent, dans le cas présent les catégories de revenu les plus élevées. Pourtant, les pouvoirs publics ont deux bonnes raisons de promouvoir résolument une société où la croissance ne serait plus un préalable à toute amélioration du bien-être pour les individus, et où des efforts importants seraient conduits pour favoriser une répartition plus équitable des revenus.

Tout d’abord, la réduction des inégalités, si elle fait quelques perdants, est susceptible de générer des gains bien plus importants que ses pertes. En effet, au-delà des enjeux liés à la soutenabilité environnementale et énergétique d’un modèle de développement exclusivement tourné vers la croissance du revenu, le lien entre revenu et bien-être n’a rien d’évident, et se trouve aujourd’hui questionné par de nombreux travaux [24] . L’analyse des contributions les plus récentes invite clairement à relativiser l’impact positif de la croissance économique sur le bien-être des individus, du moins dans les pays les plus riches. Ces travaux montrent en revanche que les inégalités de revenus rendent généralement les individus moins satisfaits de leur propre situation.

Dès 1974, Easterlin [25] s’étonne de ce que dans de nombreux pays, dont les Etats-Unis, la forte croissance du PIB par habitant depuis la Seconde Guerre mondiale ne s’accompagne pas nécessairement d’un accroissement du bien-être subjectif, ou encore du bonheur déclaré, de la population. Les données plus récentes vont dans le même sens : alors que le PIB par habitant s’est sensiblement accru du début des années 1970 au début des années 2000 aux Etats-Unis et en Europe, le niveau moyen de bien-être déclaré dans les enquêtes conduites pour mesurer le bonheur ou la satisfaction des citoyens reste extrêmement stable.

Si les résultats précédents semblent souligner que pour un pays donné, la croissance du revenu dans le temps n’est pas nécessairement associée à une amélioration du bien-être perçu par la population, le constat est tout autre lorsque l’on compare, pour une année donnée, des individus ayant des revenus différents : les plus riches déclarent systématiquement un niveau de bien-être plus élevé que les plus pauvres, et ce que l’on considère des individus appartenant à des classes de revenu différentes au sein d’un même pays (Layard et al., 2010, Stevenson et Wolfers, 2008) [26] ou des individus vivant dans des pays aux revenus par habitant très différents (Deaton, 2008, Stevenson et Wolfers, 2008) [27] .

Il y a donc là une forme de paradoxe, connu sous le nom de « paradoxe d’Easterlin », que de nombreux économistes ont cherché à expliquer (Clark et Senik, 2008 ; Clark et Senik, 2010). Trois types d’explications permettent d’en rendre compte.

Tout d’abord, l’impact du revenu sur le bien-être individuel n’est pas homogène. Le lien positif entre revenu disponible et bien-être subjectif devient de plus en plus ténu au fur et à mesure que le revenu augmente (sans nécessairement disparaître), suggérant une forme d’effet de « satiété ». Certains vont même jusqu’à mesurer une baisse de bien-être au-delà d’un certain niveau de revenu, ce résultat ne faisant néanmoins pas consensus (Proto et Rustichini [28] ). Pour les plus pauvres, une hausse du revenu disponible permet en effet de satisfaire certains besoins qui contribuent grandement à leur bien-être ; cette contribution de l’argent au bonheur individuel tend cependant à diminuer au fur et à mesure que ces besoins sont couverts (cf graphique ci-dessous).

Figure 2 : Comparaison du PIB par habitant (axe des abscisses) et du bonheur subjectif (axe des ordonnées) dans différents pays du Monde.

Source :Inglehart et al., 2008 [29]

Par ailleurs, cet effet de satiété est renforcé par un « effet d’habitude ». Les individus adaptent leurs attentes et leur référentiel au fur et à mesure que leur revenu s’accroît (Clark, 1999) [30] .

Enfin, le bien-être subjectif comporte une forte dimension comparative. Les individus n’évaluent pas leur satisfaction à l’aune de leur seule situation, mais aussi à celle de leurs voisins, de leurs collègues, de leur famille, de la population de leur pays. Beaucoup d’études montrent ainsi que la satisfaction individuelle, à revenu donné, est négativement corrélée au niveau de revenu du groupe de référence (Clark et Oswald, 1996 ; Blanchflower et Oswald, 2004 entre autres) [31] . Ce lien négatif entre bien-être individuel et revenu des autres n’a rien d’évident : le revenu du groupe de référence pourrait en effet être perçu comme une source d’information sur le niveau de richesse que chacun peut atteindre dans le futur (Hirschman et Rotschild, 1973) [32] . Mais cet effet informationnel a d’autant moins de chance d’être perçu positivement que l’on vit dans une société où la croissance et la mobilité sociale sont faibles, les places étant alors figées et les opportunités d’ascension peu nombreuses (Alesina et la Ferrara, 2005 [33] ; Clark et Senik, 2008). Dans ce cas, les inégalités réduisent le niveau de bien-être subjectif des individus.

Effet de satiété, effet d’habitude et dimension comparative du bonheur permettent de comprendre pourquoi, dans de nombreux pays développés où les inégalités se sont fortement accrues au cours des décennies passées, la croissance du revenu ne s’est pas nécessairement accompagnée d’une augmentation du bien-être subjectif des individus.

En revanche, au vu des résultats mis en lumière, il semble que les questions de redistribution devraient être au cœur des politiques conduites par des gouvernements soucieux d’accroître le bien-être de leurs administrés.

En effet :

Les gains en termes de bien-être s’amenuisant au fur et à mesure que le revenu augmente, des politiques opérant des transferts des plus riches vers les plus pauvres sont susceptibles d’accroître le bien-être global de la population : les pertes éventuelles de bien-être subies par les contributeurs seront plus faibles que les gains réalisés par les bénéficiaires de ces politiques. L’acceptabilité politique de cette redistribution plus forte des revenus n’est pas assurée, et nécessiterait un travail de pédagogie et de mise en perspective. Il est toutefois intéressant de noter que la réforme du système fiscal proposée par Landais et al. (2011) [34] est calibrée pour obtenir des recettes fiscales identiques (la pression fiscale totale restant donc constante) avec un impôt plus progressif : 14% des ménages seulement verraient leur impôt augmenter. Un gouvernement progressiste soucieux d’accroître la redistributivité de l’impôt a donc des marges de manœuvre pour mettre en place une réforme fiscale qui diminue le revenu d’une petite fraction des ménages seulement et qui soit ainsi susceptible de réunir un consensus relativement large au sein de la population.

Compte tenu de la dimension comparative du bien-être, de fortes inégalités de revenus sont génératrices de souffrances et tendent à faire baisser le niveau de satisfaction général au sein d’un pays.

Il est important de noter que ces tendances ne se limitent pas au lien entre bien-être subjectif et revenu. Le constat est le même lorsqu’on utilise d’autres indicateurs plus « objectifs » de bien-être. Les épidémiologistes Richard Wilkinson et Kate Pickett [35] se sont en particulier intéressés aux déterminants de la qualité de la santé publique et de la cohésion sociale, en s’appuyant sur de nombreux indicateurs (maladie mentale, espérance de vie, taux de mortalité infantile, obésité et maternité précoce pour la santé publique ; niveau de confiance, réussite scolaire des enfants, homicides, taux d’incarcération et mobilité sociale pour la cohésion sociale). Comme le montrent les deux graphiques ci-dessous, l’indice de problèmes sanitaires et sociaux semble faiblement corrélé au niveau de richesse dans les pays développés. En revanche, les pays les plus inégalitaires semblent clairement souffrir de problèmes sanitaires et sociaux en moyenne plus importants.

Figure 3 : Comparaison de l’indice des problèmes sanitaires et sociaux avec le niveau de revenu par habitant dans les pays développés (figure de gauche) et les niveaux d’inégalités de revenus (figure de droite).

Source : Wilkinson et Pickett (2013)

Pour ces auteurs, la réduction des inégalités est aussi une condition pour assurer la soutenabilité environnementale de nos sociétés. Ils citent ainsi une politique à vocation égalitaire et potentiellement efficace pour réduire les émissions des gaz à effet de serre : fixer un quota d’émissions autorisées pour chaque habitant. Cette politique avait été étudiée par le gouvernement de Gordon Brown, mais a été abandonnée depuis par son successeur conservateur. Wilkinson et Pickett font aussi le lien entre inégalité et enjeux environnementaux à travers le consumérisme. Revenant sur le concept de « consommation ostentatoire » théorisé en 1899 par le sociologue et économiste Thorstein Veblen dans son ouvrage « Théorie de la classe de loisir », et repris récemment par plusieurs économistes à l’instar du Richard Layard ou Robert Frank [36] , ils soulignent que l’accroissement des revenus des plus riches provoque des insatisfactions pour le reste de la société, et favorise une surconsommation. La baisse des inégalités pourrait alors engendrer un « déplacement historique de la source de la satisfaction humaine : il s’agira de privilégier une société plus conviviale au détriment de la croissance économique » [37] . Une telle perspective apparaît alors comme une réponse efficace aux enjeux environnementaux. Elle favoriserait l’engagement collectif nécessaire aux changements de comportements comme décrit dans la partie 2. Elle faciliterait aussi la mise en place de politiques environnementales ambitieuses tant au niveau national que mondial. C’est aussi la conclusion de Marie Duru-Bellat dans son récent livre « Pour une planète équitable » [38] . Le coût de l’inaction concerne tout autant les risques environnementaux que la montée des inégalités au niveau mondial. Pour la sociologue, il apparaît donc indispensable d’organiser la société selon les principes de justice globale pour résoudre les enjeux environnementaux.

Enfin, la transition vers un modèle de développement qui ne soit pas exclusivement tourné vers la croissance risque fort de ne plus être à l’avenir une option dont il faudrait débattre, mais une obligation qui s’impose à nos gouvernements. En effet, nous ne connaîtrons certainement plus avant longtemps les taux de croissance des Trente Glorieuses . Alors que les pays de l’OCDE ont vu leur PIB par habitant augmenter de 4% en moyenne entre 1960 et 1974, ce taux est tombé à 1,7% entre 1974 et aujourd’hui. Si l’on adopte une perspective de très long terme, le PIB par habitant au niveau mondial est resté relativement stable jusqu’à la révolution industrielle où il a commencé à fortement augmenter en Europe. Les périodes prolongées de forte croissance correspondent en réalité à des phases de diffusion de technologies génératrices de gains de productivité importants ou à des phases de rattrapage, comme dans l’après-guerre, après la période atone de l’entre-deux-guerres et les destructions massives de la Seconde guerre mondiale. Une fois ces phases passées, il est difficile de maintenir des taux de croissance aussi élevés. De plus, dans nos pays développés, la tertiarisation des économies rend peu crédible le retour à des taux de croissance équivalents à ceux des Trente Glorieuses : les gains de productivité sont en effet bien moins importants dans les services que dans l’industrie. Par ailleurs, si les innovations technologiques actuelles, telles que les technologies de l’information, modifient durablement nos pratiques, les travaux étudiant l’impact des nouvelles technologies de l’information sur la productivité peinent à démontrer un lien de causalité robuste entre les deux. Dans les années 1980, alors que les ordinateurs se diffusaient, la productivité avait même d’ailleurs plutôt tendance à décélérer, notamment aux Etats-Unis, ce que l’on appelle parfois le « paradoxe de Solow ». Les travaux plus récents portant sur les Etats-Unis sont moins pessimistes mais en Europe, la croissance de la productivité ne semble toujours pas significativement corrélée à l’utilisation des technologies de l’information par les entreprises. Pour certains, l’utilisation des nouvelles technologies devrait être accompagnée de changements organisationnels pour qu’elle affecte sensiblement la productivité [39] .

Comme le souligne l’Iddri (2013) [40] , il semble donc bien que nous n’ayons pour seul choix que d’apprendre à prospérer dans un monde de faible croissance. Or les revenus du patrimoine s’en sortant mieux que ceux du travail dans de telles périodes, faible croissance et montée des inégalités vont généralement de pair (Piketty, 2013) [41] . Ainsi, alors que les inégalités de revenus ont commencé à croître aux Etats-Unis dans les années 1970, puis au Royaume-Uni dans les années 1980, on observe également une hausse des inégalités en France depuis la fin des années 1990 [42] . En France, entre 2000 et 2010, le revenu moyen annuel des 10% les plus pauvres a progressé, inflation déduite, de +5% (soit 400 €) tandis que celui des 10% les plus riches a progressé de +19% (soit 8 950 €). Les chiffres sont encore plus frappants lorsqu’on se concentre sur les très hauts revenus : entre 2004 et 2010, les 0,01% les plus riches ont vu leur revenu moyen annuel progresser de +32% (soit 178 900 €).

De fait, les systèmes fiscaux des pays développés, dont la France, s’avèrent de plus en plus inégalitaires, en raison d’une vision du monde reposant sur un certain nombre de mythes aujourd’hui démentis. Prenons par exemple le mythe du « ruissellement » (trickle down) selon lequel les bénéfices de la croissance redescendraient en pluie vers l’ensemble de la société. Comme le montre J. Stiglitz (« Le prix de l’inégalité »), la concentration de richesses aux mains des 1 % les plus riches ne se traduit pas par le développement d’activités bénéficiant au plus grand nombre (création d’emplois, circulation de richesses, etc.) mais par le développement de rentes, rentes de plus en plus élevées, et notamment par leur immobilisation dans des placements financiers aux maigres retombées sociales et productives. Dans le même esprit, un document de travail récent du FMI montre que les pays plus égalitaires croissent plus vite et plus longtemps que les pays inégalitaires. En distinguant les inégalités avant et après redistribution, les économistes de l’institution financière mondiale montrent par ailleurs que les politiques redistributives n’ont pas d’impact négatif sur la croissance [43] . Face à l’aggravation des inégalités, de plus en plus d’économistes réagissent et préconisent des mesures radicales pour réduire les inégalités de revenus et de patrimoine.

Il faut alors agir en amont et en aval de la production des inégalités. En amont, en agissant à la source sur la fixation des revenus en renforçant le dialogue social à tous les niveaux : au niveau social, à l’échelle des branches, mais aussi au niveau international et au sein des entreprises. A ce titre la diffusion de la responsabilité sociale dans les entreprises, tant dans les multinationales que dans l’ensemble du tissu économique, ainsi que le renforcement de l’économie sociale et solidaire et des pratiques démocratiques inspirées des coopératives, pourraient faire favoriser la réduction des écarts de salaires. Il faut aussi agir en amont grâce à la redistribution fiscale, par une fiscalité plus juste et plus efficace pour assurer des ressources minimales pour tous et aussi pour mettre un coup d’arrêt à l’inflation galopante des revenus des plus riches.

Que ce soit par conviction écologique, éthique de vie ou réalisme, nous devons donc absolument préparer l’avenir en remettant en place des politiques redistributives. Concevoir de nouvelles manières de prospérer et de réduire les inégalités constitue deux impératifs auxquels les responsables politiques se doivent de répondre dans les décennies qui viennent.

Conclusion

L’analyse des contradictions et des divergences possibles entre les objectifs de protection de l’environnement et de lutte contre les inégalités débouche sur deux enseignements :

Tout d’abord, en raison du lien largement analysé entre inégalités économiques et sociales et dégradations environnementales, il existe de grandes complémentarités à rechercher entre les politiques de réduction des inégalités sociales et les politiques nécessaires à la transition écologique . Par de nombreux aspects, la réduction des inégalités apporte une réponse aux principales limites, craintes et critiques que l’on peut formuler à l’égard de la transition écologique.

Alors que les perspectives de retour d’une croissance forte sont très incertaines, des politiques volontaristes pour réduire les inégalités apparaissent nécessaires pour maintenir un niveau de bien-être élevé. Il est possible de mener dès maintenant des politiques publiques qui s’appuient sur une volonté affichée de réduire les inégalités tout en promouvant des objectifs environnementaux ambitieux . Des propositions opérationnelles pour les politiques publiques seront approfondies dans les futurs travaux du pôle économie verte de Terra Nova.

* Clélia Marty est un pseudonyme ↑

Source : Observatoire des inégalités. ↑

Source : http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/30/31-global-economic-output-forecast-face-high-or-extreme-climate-change-risks-2025-maplecroft-risk-atlas/ ↑

Voir A. Prüss-Üstün et C. Corvalan, « Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden of disease », 2006, World Health Organization. ↑

Mortalité avant 65 ans. ↑

Rapport Planète vivante 2012, WWF. ↑

Eloi Laurent, Social-écologie , Flammarion, 2011. Et plus récemment, Eloi Laurent et Patricia Crifo, « Enjeux environnementaux et question sociale. Pourquoi et comment lier justice sociale et écologie? » Références économiques du CEDD n°23–2013, Ministère de l’écologie, 2013. ↑

Voir notamment Lydie Laigle et Mélanie Tual, « Conceptions des inégalités écologiques dans cinq pays européens : quelle place dans les politiques de développement urbain durable ? », Développement durable et territoires , 2007. ↑

Cf. Observatoire des inégalités, Qualité de vie et logement, source INSEE 2001. ↑

Dr Barnard Ledesert, CREAI-ORS LR, « Liens entre précarité énergétique et santé : analyse conjointe des enquêtes réalisées dan l’Hérault et le Douaisis », novembre 2013. ↑

Les expositions aux produits cancérigènes en 2010, Dares-Analyses n°54, septembre 2013. ↑

Plusieurs définitions de la précarité énergétique. Ainsi selon l’ONPE (« La précarité énergétique en France, une question de grande actualité », 2013), 3,8 millions de ménages (soit 6,7 millions de personnes) dépensaient plus de 10% de leur revenu pour leur facture énergétique et 2,4 millions de ménages (soit 8,1 millions de personnes) déclaraient souffrir du froid. Au niveau européen, le nombre de personnes touchées a été estimé dans le cadre d’un projet européen entre 50 et 125 millions (EPEE, « Lutte contre la précarité énergétique, guide de recommandation à l’attention des décideurs publics », 2009). ↑

Les quintiles de revenus partagent la distribution ordonnée des revenus en cinq parties égales. Ainsi, le premier quintile est le revenu au-dessous duquel se situent 20 % des revenus, le deuxième est le revenu au-dessous duquel se situent 40 % des revenus, etc. ↑

Credoc, Consommation et modes de vie mars 2009, comptes des logements ; La mesure du pouvoir d’achat et sa perception par les ménages, INSEE, fin 2007. ↑

Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère de l’écologie et du développement durable, « Inégalités territoriales environnementales et sociales de santé », janvier 2014. ↑

L’empreinte écologique est une évaluation environnementale de la pression exercée par les hommes envers les ressources naturelles et les « services écologiques » fournis par la nature. Un indicateur exprimé en « hectares de superficie biologiquement productive nécessaire pour pouvoir aux besoins d’une population humaine de taille donnée » est calculée pour chaque pays et régions du monde par le Global Footprint Network. ↑

Dossier INSEE, « Les émissions de CO2 du circuit économique en France », Fabrice Lenglart, Christophe Lesieur, Jean-Louis Pasquier, L’économie française, édition 2010. ↑

Parmi les 24 pays avec le PIB par personne le plus élevé, hors pays de moins de 2 millions d’habitants ↑

Conférence « Is more equal more green ? », Danny Dorling et Benjamin Henning, 2010. Disponible ici : http://sasi.group.shef.ac.uk/presentations/rgs/ ↑

Les données utilisées par Danny Dorling pour réaliser les corrélations proviennent respectivement de la FAO, de l’UNSD (United Nations Statistics division), de la Banque Mondiale, du PNUE et du WWF (indicateur de l’empreinte écologique). ↑

Planet Ark, The Recycling Olympic Report, 2004. ↑

Sont cités notamment dans l’ouvrage Social-écologie (2011) : JM Baland et JP Platteau, « Wealth inequality and efficiency in the commons. Part I : the unregulated case », Oxford Economic Papers , 1997 ; H. Kempf, S. Rossignol, « Is inequality harmful for the environment in a growing economy? », Economics and Politics , 2007 ; E. Magnani, « The environmental Kuznets curbe, pollution abatement policy and income distribution », Ecological Economics , 2000. ↑

Pour une approche social-écologique, ou pourquoi nos inégalités polluent la planète , think tank de la Fondation Nicolas Hulot, juin 2013. ↑

On parle ici de bien-être subjectif, tel que mesuré dans des enquêtes cherchant à appréhender le niveau de satisfaction des personnes interrogées auxquelles on demande de noter, sur une échelle donnée, leur « niveau de bonheur ». Le Gallup World Poll fournit par exemple de telles données pour de nombreux pays. ↑

Easterlin R., 1974, « Does Economic Growth Improve the Human Lot ? Some Empirical Evidence », in P.A. David et M.W. Reder, eds, Nations et Households in Economic Growth , p 89–125, New-York, Academic Press. ↑

Layard R., G. Mayraz et S. Nickell, 2008, « The Marginal Utility of Income », Journal of Public Economics, 92, 1846–1857. Stevenson, B., et J. Wolfers, 2008, « Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox », Brookings Papers on Economic Activity, Spring. ↑

Deaton, A., 2008, « Income, Health and Well-Being around the World: Evidence from the Gallup World Poll ». Journal of Economic Perspectives, 22, 53–72. ↑

Clark, A. et C. Senik, 2010, « Will GDP growth increase happiness in developing countries? », (with Claudia Senik), in Robert Peccoud (Ed.) Measure For Measure: How well do we Measure Development ?, Paris: STIN, (2011), pp. 99–176. Proto E., Rustichini A., 2013, « A Reassessment of the Relation Between GDP and Life Satisfaction », PLOS one. ↑

Inglehart, R., R. Foa, C. Peterson et C. Welzel, 2008, « Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective (1981–2007) », Perspectives on Psychological Science , 3, 264–285. ↑

Clark, A.E. (1999). « Are Wages Habit-Forming? Evidence from Micro Data », Journal of Economic Behavior and Organization , 39, 179–200. ↑

Clark, A.E., et A.J. Oswald, 1996, « Satisfaction and Comparison Income », Journal of Public Economics , 61, 359–81.

Blanchflower D.G. et A. Oswald, 2004, « Well-being over time in Britain and the USA », Journal of Public Economics , 88, 1359–1386. ↑

Hirschman, A. et M. Rothschild, 1973, « The Changing Tolerance for Income Inequality in the Course of Economic Development », Quarterly Journal of Economics , 87, 544–566. ↑

Alesina, A. et E. La Ferrara, 2005, « Preferences for Redistribution in the Land of Opportunities », Journal of Public Economics , 89(5–6), pp897–931. ↑

Landais, C., Piketty, T. et E. Saez, 2011, Pour une révolution fiscale Un impôt sur le revenu pour le XXIème siècle , Le Seuil/République des idées. ↑

Wilkinson, R et Pickett K, 2013, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous , Ed. Les petits matins. ↑

Voir notamment R. Layard, Le prix du bonheur , Ed Armand Collin, 2007, et R. Frank, La course au luxe , ed. Markus Haller, 2010. ↑

Willinson et Pickett (2013) ibid. ↑

M. Duru-Bellat, Pour une planète équitable , La République des idées, 2014. Voir aussi son interview pour le think tank de la Fondation Nicolas Hulot : « Pour une planète équitable, l’urgence d’une justice globale : entretien avec Marie Duru-Bellat », janvier 2014. ↑

M. Draca, R. Sadun, and J. Van Reenen, 2009, « Productivity and ICTs: A review of the évidence », The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies . ↑

Demailly, D., Chancel, L., Waisman, H. et C. Guivarch, 2013, « Une société post-croissance pour le xxie siècle – Peut-on prospérer sans attendre le retour de la croissance ? », IDDRI, Studies 2013/08. ↑

T. Piketty, Le capital au XXIème siècle , collection « Les Livres du nouveau monde », Le Seuil, Paris, 2013. ↑

World Top Income Database: http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu/ ↑

« Redistribution, Inequality, and Growth », J. Ostry, A. Berg et C. Tsangarides, IMF Staff Discussion Note SDN/14/02. ↑