Enquête sur la perception des rémunérations par les salariés du secteur privé

Comment les salariés du privé jugent-ils leur rémunération aujourd’hui ? Quels critères considèrent-ils comme légitimes pour en apprécier la justesse et l’équité ? Comment évaluent-ils l’équilibre — ou le déséquilibre — entre ce qu’ils apportent à l’entreprise et ce qu’ils en reçoivent ? Pour répondre à ces questions, l’Apec et Terra Nova ont interrogé 4 000 salariés du privé sur le montant de leur salaire, sa composition et son évolution. Leurs réponses révèlent une attente forte de lisibilité, de transparence et de reconnaissance.

Introduction

Le pouvoir d’achat demeure la préoccupation dominante des Français, singulièrement de ceux qui travaillent. Or, comme le montre notre enquête, les salariés du secteur privé pensent en majorité que le leur a stagné, voire diminué ces dernières années. Et ils ne sont pas optimistes pour l’avenir : inquiets de la situation économique mondiale et nationale, ils ne sont pas plus confiants quant à l’évolution de leur rémunération dans les temps qui viennent. Cette situation s’explique par la conjoncture économique récente : ces dernières années ont été marquées par un retour de l’inflation qui, même si elle semble aujourd’hui mieux maîtrisée, a laissé des traces.

Au-delà des effets propres à ce contexte, les ressorts de cette préoccupation ont cependant profondément évolué. Dans un monde où le salariat devenait la forme hégémonique de relation d’emploi, et le salaire, la composante principale et souvent unique du revenu, l’entreprise était naturellement au cœur de la discussion sur l’amélioration des conditions de vie : lieu du partage primaire de la valeur via l’arbitrage entre investissement, rémunération du capital et rémunération du travail, elle était, à bien des égards, le centre de la question sociale.

Ce n’est pas la perception dominante aujourd’hui : elle n’est plus considérée, par une majorité de salariés, comme l’acteur principal de la répartition des richesses créées. Elle tend au contraire à s’effacer, dans l’imaginaire collectif, au profit d’attentes accrues vis-à-vis des pouvoirs publics et, plus marginalement, des grandes enseignes de distribution. Ce déplacement du centre de gravité de la question sociale s’est notamment manifesté lors de la crise des Gilets jaunes, où les revendications ont majoritairement ciblé la fiscalité, les prix de l’énergie ou les aides publiques, sans que les entreprises – pourtant à l’origine du salaire, socle principal du pouvoir d’achat – n’aient été véritablement interpellées.

Ce paradoxe interroge. Il révèle des doutes croissants sur la capacité des entreprises – singulièrement des TPE et PME – à offrir des trajectoires d’ascension sociale à leurs salariés. Ces doutes peuvent être alimentés, dans une partie du public, par une relative dégradation de la relation d’emploi (emplois précaires, temps partiels subis, sous-traitance…) ainsi que par la stagnation des salaires dans certains secteurs ou une évolution moins rapide que l’inflation. Ils sont également entretenus par l’idée que l’entreprise ne pourrait pas faire beaucoup plus ou qu’il serait inutile d’en espérer davantage dans les circonstances actuelles.

Pourtant, on aurait tort de négliger ce qui se passe dans l’entreprise. Quand on y regarde de plus près, les salariés ont encore beaucoup à dire sur la rémunération de leur travail. S’ils apparaissent globalement satisfaits de leur situation professionnelle actuelle et si une courte majorité pensent que leur entreprise fait ce qu’elle peut (notamment quand il s’agit de petites entreprises), beaucoup s’interrogent sur l’évolution de leur rémunération, sur ses critères, sur sa justice autant que sur sa justesse. L’enquête Apec/Terra Nova dessine ainsi différents malaises au sujet de la rémunération du travail qu’il importe d’analyser et de faire entendre.

Naturellement, les appréciations et jugements qu’ils portent varient sensiblement selon la position sociale qu’ils occupent. Les expressions des professions intermédiaires, sont ici les plus sévères, dénotant une insatisfaction palpable des classes moyennes du privé dans notre pays : c’est en effet dans cette partie du salariat que le sentiment d’un décalage entre contribution et rémunération est le plus prononcé.

Quels qu’ils soient, ces jugements et ces interrogations ouvrent la voie à des améliorations dans la pratique des entreprises qui pourraient alors retrouver leur juste place dans la discussion publique.

Méthodologie : les analyses présentées dans cette étude reposent sur une enquête quantitative en ligne menée en mai 2025 par la société IPSOS. Échantillon : 4 001 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population des salariés du privé en France. Échantillon représentatif en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de type de contrat, de secteur d’activité, de taille d’entreprise et de région d’entreprise. |

Ces travaux et analyses ont été menés en partenariat avec l’association pour l’emploi des cadres (APEC).

1. Pour les salariés du privé, le pouvoir d’achat dépend désormais moins des entreprises que des pouvoirs publics

Les résultats de notre enquête convergent avec de nombreux sondages et études récents : une majorité de Français (55%) juge leur situation financière très juste, difficile, voire très difficile. Un sentiment plus marqué chez les ouvriers (64%), les employés (60%) ou les professions intermédiaires (58%) que chez les cadres où le sentiment d’aisance domine au contraire nettement (69%).

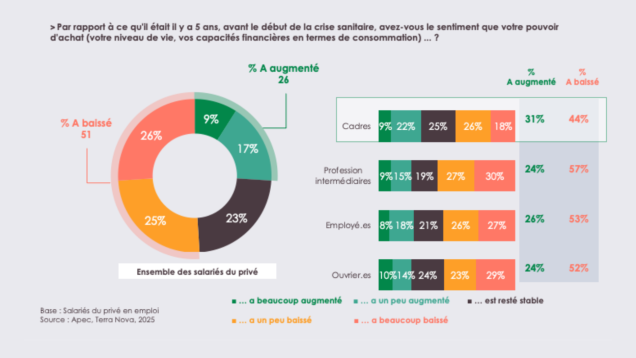

Les cinq dernières années ont été aux yeux de beaucoup une période de décrochage ou de stagnation : un peu plus d’un salarié sur deux (51%) a le sentiment que son pouvoir d’achat a baissé durant cette période et près d’un quart (23%) qu’il a stagné. Les cadres sont, sans grande surprise, moins nombreux à déclarer une diminution (44 %, –7 points par rapport à la moyenne). À l’inverse, chez les professions intermédiaires, le sentiment d’une dégradation est nettement plus répandu (57 %, +6 points) ; un tiers d’entre eux évoquent même une baisse marquée. Ce ressenti est également élevé chez les employés (53 %) et les ouvriers (52 %), bien que de façon moins accentuée.

Les anticipations sont par ailleurs marquées par un fort pessimisme : quatre salariés du privé sur cinq n’ont pas confiance dans la situation économique mondiale (78%) et encore moins dans la situation économique nationale (83%). Et deux salariés sur trois se déclarent inquiets quant à l’évolution à venir de leur pouvoir d’achat (68%) et de leur rémunération (60%), alors même que 93% d’entre eux jugent que leur niveau de rémunération est une dimension essentielle ou importante de leur vie professionnelle. En revanche, les deux tiers (66%) sont plutôt confiants dans la situation économique de leur entreprise

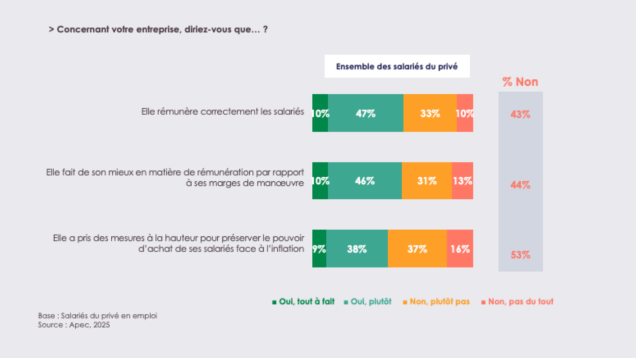

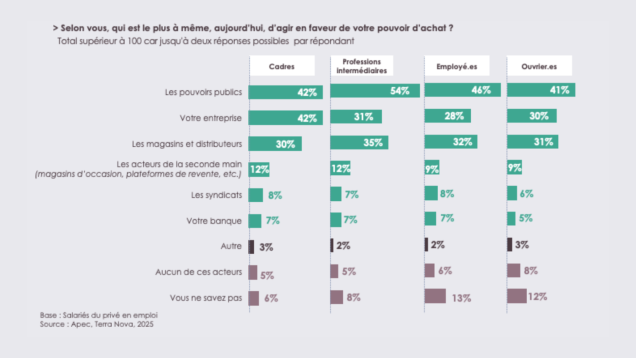

Cette relative sérénité sur leur environnement professionnel immédiat ne les conduit pourtant pas à considérer leur entreprise comme l’acteur le plus à même d’agir à l’avenir en faveur de leur pouvoir d’achat. Seuls 32% des sondés la mentionnent dans cette position, ex aequo avec les magasins et distributeurs mais loin derrière les pouvoirs publics qui arrivent nettement en tête (45%). L’entreprise ne pointe même qu’en troisième position, derrière les magasins et distributeurs, chez les professions intermédiaires (31%), les employés (28%) et les ouvriers (30%). Seuls les cadres font exception ici, qui attendent autant de leur entreprise (42%) que des pouvoirs publics (42%). Peut-être parce qu’ils mesurent mieux que les autres les capacités de leur organisation ou parce qu’ils ont davantage de leviers pour obtenir satisfaction. Si les salariés du privé attendent moins de leur entreprise que des pouvoirs publics, singulièrement chez les CSP-, c’est aussi parce qu’ils pensent qu’elle ne dispose pas forcément de beaucoup de latitude en matière de rémunération : une majorité estime que leur entreprise fait de son mieux en matière de rémunération compte tenu de ses marges de manœuvre (56 %), qu’elle rémunère correctement ses salariés (57 %) et même qu’elle est assez juste dans l’attribution des augmentations (52 %). La taille de l’entreprise joue cependant un rôle significatif dans la perception de sa politique salariale : 62% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés pensent qu’elle fait de son mieux en matière de rémunération contre seulement 49% dans les entreprises de plus de 1000 salariés. D’une manière générale, les TPE et PME où les rémunérations sont souvent plus faibles, toutes choses égales par ailleurs, sont perçues comme ayant moins de marges de manœuvre.

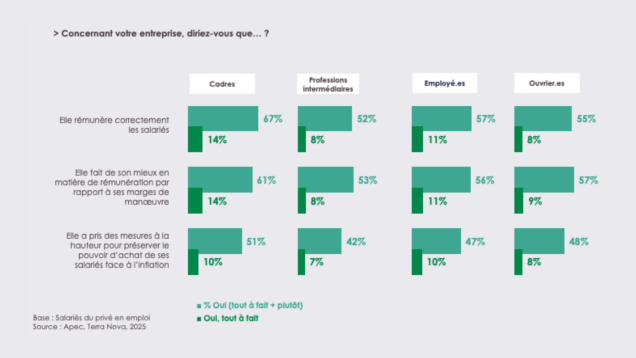

Naturellement, les perceptions varient sensiblement selon la position occupée dans la hiérarchie sociale et la CSP. Comme le montre le graphique ci-après, les cadres sont d’assez loin les plus indulgents à l’égard de la politique salariale de leur entreprise, et les professions intermédiaires les plus sévères, les CSP- (employés et ouvriers) occupant ici les positions les plus proches de la moyenne.

Cette hiérarchie se reflète de manière inverse dans les attentes à l’égard des pouvoirs publics : les cadres sont les moins demandeurs d’intervention publique et les professions intermédiaires au contraire les plus demandeurs (+12 points par rapport aux cadres, +8 points par rapport aux employés et +13 points par rapport aux ouvriers). Les employés sont dans une position intermédiaire et les ouvriers se retrouvent assez proches des cadres mais avec beaucoup plus d’incertitude (20% d’entre eux déclarent ne pas savoir ou penser qu’aucun acteur ne peut agir en leur faveur, contre seulement 11% chez les cadres). L’attente à l’égard des pouvoirs publics peut d’ailleurs prendre des formes très contrastées : même si l’enquête reste muette à ce sujet, on peut imaginer que certains souhaitent plutôt une baisse de la fiscalité et des prélèvements obligatoires, d’autres davantage de revenus de transfert, et d’autres encore une hausse du Smic.

Si l’entreprise n’arrive qu’au second rang des acteurs susceptibles d’agir sur le pouvoir d’achat, cela ne signifie pas pour autant que les salariés n’aient rien à dire à leur employeur sur la rémunération de leur travail ni qu’ils n’aient plus aucune attente à l’égard de leur entreprise. Loin s’en faut…

2. Les salariés ont beaucoup à dire, mais ils ne disent pas tous la même chose

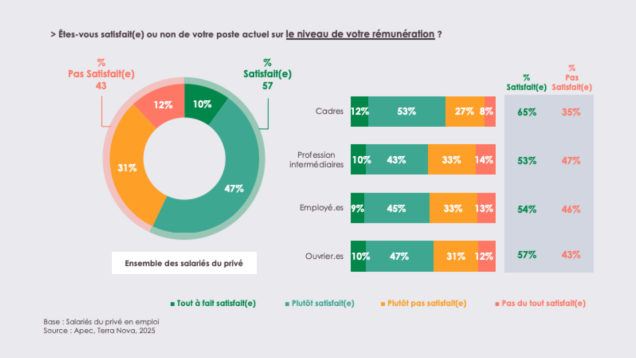

Les salariés ont au contraire beaucoup à dire sur leur rémunération, mais ils ne disent évidemment pas tous la même chose. La satisfaction générale qu’ils éprouvent à l’égard de leur situation professionnelle actuelle atteint des niveaux assez remarquables (74%). Quoique dans une moindre mesure, la satisfaction à l’égard de leur rémunération est également assez nette (57%), soulignant au passage que l’on peut se plaindre de l’évolution de son pouvoir d’achat tout en s’estimant correctement rémunéré. Pourtant, ces moyennes élevées masquent des disparités significatives.

Sans surprise, un fossé sépare les cadres des autres catégories socioprofessionnelles dans ce domaine, tant du point de vue des niveaux de rémunération que du point de vue de la composition de la rémunération, de son évolution et du regard porté sur elle.

Ainsi, 65% des cadres se déclarent satisfaits de leur niveau de rémunération actuel (+8 pts par rapport à la moyenne) contre 53% chez les professions intermédiaires (-4 pts) et 54% chez les employés (-3 pts).

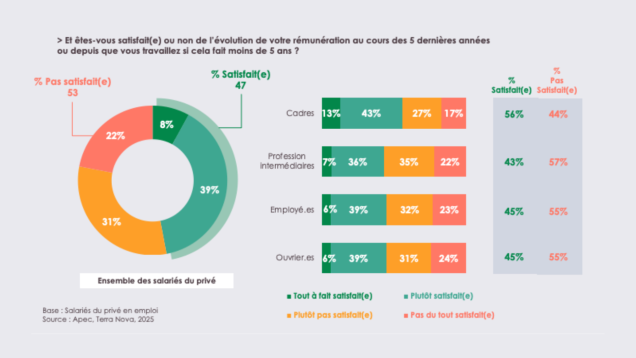

Les écarts sont encore plus prononcés au sujet de l’évolution de la rémunération au cours des cinq dernières années : 56% des cadres s’en déclarent satisfaits contre seulement 43% des professions intermédiaires et 45% des employés et ouvriers. De ce point de vue, c’est bien l’insatisfaction qui domine dans les classes populaires et une large partie des classes moyennes.

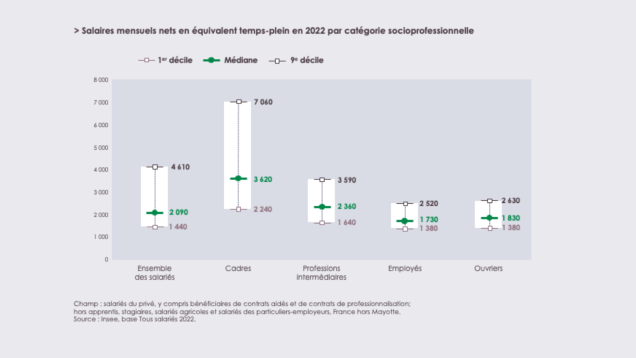

Si l’on met de côté les cadres, les frontières sociales entre les autres PCS (professions intermédiaires, employés, ouvriers) semblent plus fines et souvent plus poreuses : selon leurs déclarations, près d’un employé sur cinq et d’un ouvrier sur quatre gagnent plus que la médiane des professions intermédiaires de l’enquête. Le Smic étant indexé sur l’inflation et ayant de ce fait progressé plus vite que de nombreux salaires situés sous la médiane ces dernières années, le bas de la distribution des revenus du travail tend à se tasser. À l’intérieur de ce sous-ensemble, les employés forment la catégorie la plus en difficulté à beaucoup d’égards. Mais les professions intermédiaires sont sans doute la catégorie la plus frustrée : en dépit d’un niveau de qualification le plus souvent supérieur à celui des employés et ouvriers, cette catégorie qui compte peu de salariés rémunérés au Smic a été fortement exposée aux effets de l’inflation et peine à se distinguer des classes populaires dans sa moitié la plus modeste.

De son côté, le monde des cadres est un univers hétérogène, particulièrement dans la moitié haute de ses rémunérations : si l’on considère le salaire mensuel net en équivalent temps plein, le rapport D9/D1 est de 3.15 pour les cadres contre 2.19 pour les professions intermédiaires, 1.83 pour les ouvriers et 1.91 pour les employés…

Ces réalités dessinent des rapports au travail et à sa rémunération assez contrastés selon les PCS : 25% des cadres jugent leur rémunération faible (-13 pts par rapport à la moyenne) contre 42% des employés (+4) et 44% des professions intermédiaires (+6), les ouvriers étant eux dans la moyenne (39%, +1). Les inégalités épousent ici également d’autres contours : les femmes sont légèrement plus nombreuses que la moyenne à juger que leur rémunération est faible (41%). De même, les salariés de 50 à 64 ans (43%).

Ces situations sont d’autant plus mal vécues que les salariés du secteur privé expriment un fort niveau d’engagement dans leur travail : ils sont quasi unanimes à se déclarer investis, et plus d’un tiers se disent même très investis. Un constat valable dans toutes les catégories socioprofessionnelles, avec notamment 93 % des employés et 89 % des ouvriers.

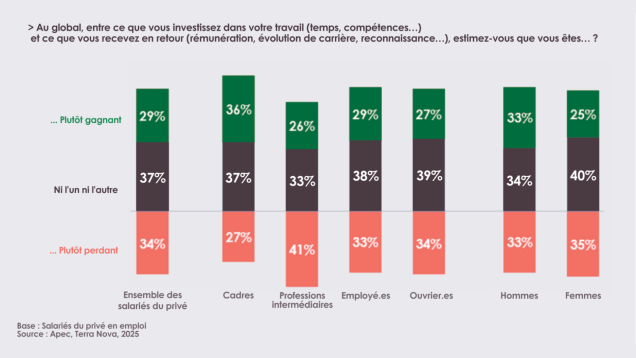

Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que, lorsqu’ils font la balance entre ce qu’ils investissent dans leur travail (temps, compétences…) et ce qu’ils reçoivent en retour, un nombre significatif de salariés s’estiment floués. Si un quart seulement des cadres se déclarent « perdants » (27%), c’est le cas d’un tiers des employés et de 41% des professions intermédiaires.

Professions intermédiaires : la colère des classes moyennes S’il est un groupe qui montre un visage préoccupant à travers notre enquête, c’est celui des professions intermédiaires. Celui-ci réunit traditionnellement des positions intermédiaires entre les fonctions d’encadrement (cadres) et les fonctions d’exécution (employés et ouvriers). Consacrée aux salariés du secteur privé, la présente enquête laisse de fait de côté des pans entiers de cette catégorie (par exemple, les enseignants des écoles primaires publiques). Pour l’essentiel, les professions intermédiaires ici représentées sont des salariés du secteur de la santé et du travail social (infirmiers, préparateurs en pharmacie, techniciens médicaux…), des fonctions administratives et commerciales d’entreprise (secrétaires de direction, techniciens des services financiers, comptables, juridiques, etc.), et des techniciens du secteur manufacturier. Cette catégorie qui a toujours été assez hétérogène a connu des évolutions sensibles ces trente ou quarante dernières années. Elle s’est quantitativement beaucoup développée : les professions intermédiaires rassemblent aujourd’hui environ 7 millions de salariés (plus de 25% des actifs en emploi, soit autant que les employés et plus que les ouvriers ou les cadres) contre 4.4 millions (et 19.5% de l’emploi total) en 1982. Elle s’est également sensiblement féminisée : les femmes représentaient 41% des professions intermédiaires en 1982 contre plus de la moitié (53%) aujourd’hui. Enfin, le niveau de formation initiale a suivi l’élévation générale du niveau de diplôme dans la population : aujourd’hui, 61% des professions intermédiaires ont un niveau bac+2 ou plus. Les professions intermédiaires du privé représentées dans l’enquête sont à cette image. Ce sont majoritairement des femmes, le plus souvent titulaires de diplômes du supérieur court (DUT, BTS, etc.) : 49%, déclarent avoir un niveau bac+2 ou 3, et 72% un niveau supérieur au bac. Selon un schéma assez typique de ce que l’on appelait encore les « nouvelles classes moyennes » dans les années 1970, les professions intermédiaires exploitent le principal capital dont elles disposent (le capital culturel) pour se stabiliser assez rapidement sur le marché du travail : la moitié d’entre eux ont commencé à exercer une activité professionnelle régulière entre 19 et 22 ans contre un tiers chez les cadres (qui font des études plus longues et se stabilisent plus tard) et un gros tiers chez les ouvriers (qui font des études plus courtes). Elles sont également fortement marquées par le désir d’être propriétaire de sa résidence principale et de se créer ainsi un premier patrimoine. Dans notre enquête, 57% sont propriétaires (13 points de plus que les employés, par exemple) dont 44% (5 points de plus que la moyenne) qui remboursent encore un prêt immobilier. Mais ils ont souvent dû pour cela s’éloigner des centres-villes et des zones d’emploi : 67% vivent en banlieue ou dans le périurbain et 42% ont des temps de trajet domicile/travail de 30 minutes à 1 heure (soit 1 à 2h par jour aller-retour). Investissement dans les études, culte du travail (94% se disent investis dans leur travail), valorisation de la propriété… Les professions intermédiaires de l’enquête sont pleinement dans le modèle de réalisation des classes moyennes. C’est d’ailleurs à ce « milieu de l’échelle sociale »[1] que s’identifient traditionnellement la plus grande partie des professions intermédiaires, en particulier dans les professions administratives et commerciales d’entreprise et dans les professions du secteur de la santé et du travail social. Ces milieux qui, comme on vient de le voir, ont vu leur bagage de formation et leur importance démographique se développer ces dernières décennies, semblent aujourd’hui saisis d’un doute profond et persistant, voire d’une forme de ressentiment. Leur inquiétude est maximale : ce sont les plus inquiets sur la situation économique mondiale (83%, +5 pts), ainsi que sur l’évolution de leur pouvoir d’achat (74%, +6) et de leur rémunération (62%, +2). Ces petites classes moyennes ont manifestement perdu confiance. Quelle que soit la réalité du phénomène, une large majorité (57%, +6) est d’ailleurs convaincue que son pouvoir d’achat a baissé depuis 5 ans (et 30% qu’il a « beaucoup » baissé). Une pente négative vécue comme injuste car, dans le même temps, les intéressés ont le sentiment d’avoir développé leurs compétences (83%, +2), des soft skills (79%, +4), leur réseau (65%, +5) et leur employabilité (80%, +4). Ce sont au total les plus insatisfaits de l’évolution de leur rémunération depuis 5 ans (57%, +4) et ceux qui se sentent le plus « perdants » (41%, +7) quand ils font la balance générale de leurs contributions et de ce qu’ils touchent en retour. Dans le détail, c’est dans cette catégorie que l’on trouve le plus de salariés s’estimant faiblement rémunérés au regard de leur diplôme (47%, +9), de leur expérience (57%, +8), de leurs compétences (57%, +7), de leurs efforts (57%, +5), de leur niveau de responsabilité (48%, +7), de leur charge de travail (51%, +5) ou de leur utilité dans l’entreprise (51%, +5). Un sentiment général de non reconnaissance qui explique que c’est aussi la catégorie où l’on envisage le plus de changer de situation professionnelle dans les mois à venir (35%, +6). C’est aussi la catégorie où l’on « excuse » le moins l’entreprise : 48% (+5) pensent qu’elle ne rémunère pas correctement ses salariés, 58% (+5) qu’elle n’a pas pris de mesures à la hauteur de l’inflation, 47% (+3) qu’elle n’a pas « fait de son mieux » et 46% (+5) qu’elle n’est pas juste dans la manière de fixer les rémunérations. Du coup, c’est aussi la catégorie qui compte le plus sur les pouvoirs publics pour défendre son pouvoir d’achat. Enfin, c’est la catégorie où l’on est le plus convaincu que les écarts de rémunération entre salariés et dirigeants sont trop élevés (56%, +6), ainsi que les écarts entre grands groupes et TPE-PME (45%, +5). Ces données sont sans ambiguïté : elles valident le sentiment d’un profond malaise dans les classes moyennes. Elles ont manifestement le sentiment de ne pas être récompensées de leurs efforts alors même que l’attachement à la méritocratie est plus développé dans ces milieux que dans les classes populaires. Elles peuvent également ressentir comme une injustice le fait que les écarts de rémunération avec les employés et ouvriers se resserrent, le Smic étant indexé sur l’inflation. Cette catégorie (où 29% déclarent n’avoir jamais été augmentés de toute leur vie professionnelle) semble en effet hantée par la difficulté à se distinguer des classes populaires (employés et ouvriers) dont beaucoup sont pourtant issus : 52% des professions intermédiaires de l’enquête déclarent en effet être issus d’une famille dont la situation financière était juste, voire difficile. Cette colère latente trouve de plus en plus souvent un exutoire politique : entre les élections européennes de 2019 et celles de 2024, c’est au sein des professions intermédiaires que le vote RN a enregistré ses plus fortes hausses : + 10 points (de 19 % à 29 %) selon un sondage Ipsos[2], voire + 15 points (de 17% à 32%) selon Opinionway. |

3. Equité, mobilité, lisibilité : les questionnements des salariés

Examinons de plus près les questionnements exprimés par les salariés du secteur privé ou une partie d’entre eux au sujet de leur rémunération. Ils concernent d’abord le sentiment d’un décalage entre leurs contributions et leur rémunération (a), mais aussi les situations de blocage ou d’impasse (b), le manque de lisibilité de la politique salariale © et le besoin de justice et d’équité (d).

A) Une rémunération déconnectée de l’effort et des contributions.

Le jugement porté par les salariés sur le niveau de leur rémunération est, on l’a vu, globalement satisfaisant. Il varie selon les PCS mais aussi selon les critères d’appréciation retenus. On peut juger sa rémunération faible au regard de la pénibilité du travail considéré mais correcte au regard de ses diplômes.

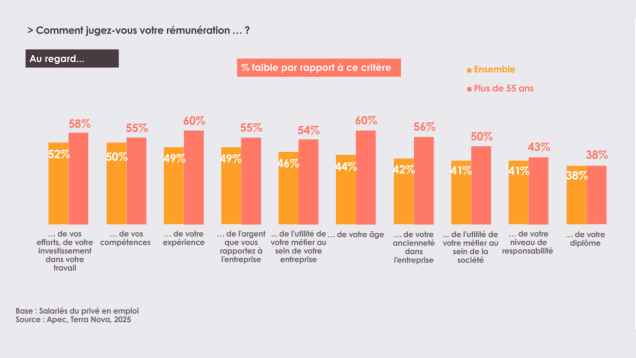

Sur les 11 critères d’appréciation proposés dans l’enquête, c’est au regard de leur investissement, de leurs compétences et de leur expérience que les salariés du privé sont les plus sévères : 52% jugent que leur rémunération est faible au regard des efforts qu’ils fournissent, 50% au regard des compétences qui sont les leurs et 49% au regard de leur expérience.

Les écarts entre PCS sont frappants. Les cadres s’estiment moins souvent lésés au regard de leur diplôme (-5 pts), de leur expérience (-6 pts), de leurs compétences (-8 pts), de leurs efforts (-9 pts), de leur utilité (-8 pts) ou de leur charge de travail (-8 pts). Tandis que les professions intermédiaires estiment plus souvent que la moyenne que leur rémunération reflète insuffisamment leur situation au regard de tous ces critères : le diplôme (+9), l’expérience (+8), les compétences (+7), l’investissement (+5), la responsabilité (+7), la charge de travail (+5)… C’est très certainement la partie du panel où le sentiment d’injustice est à cet égard le plus fort (cf. encadré plus haut).

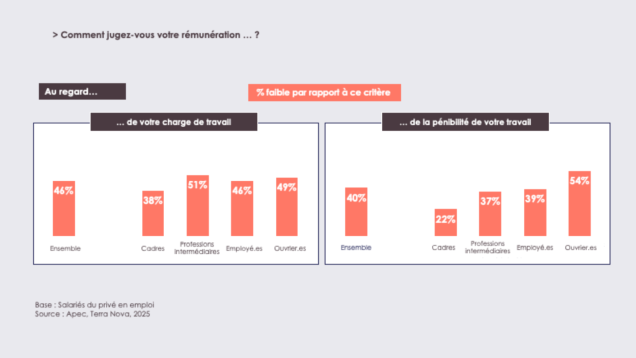

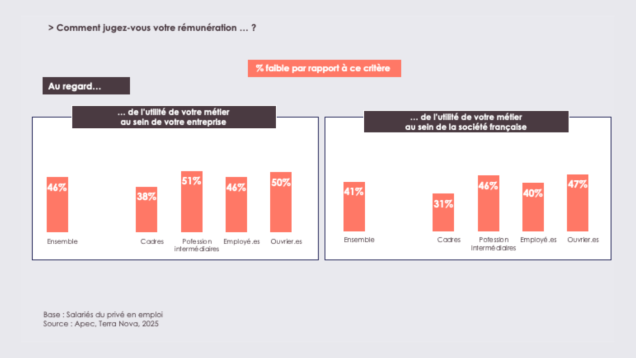

Du côté des employés, la situation semble plus équilibrée. Si une courte majorité d’entre eux estiment que leur rémunération est faible rapportée à leur compétence (51%) ou à leur investissement (54%), ces résultats restent dans la moyenne de l’ensemble des salariés. En revanche, les ouvriers jugent leur rémunération insuffisante au regard de la pénibilité de leur travail (54%, +14 points), de leur utilité sociale (47%, +6 points) ou de leur charge de travail (49%, +3 points).

Mais la question s’analyse aussi par âge : les 55 ans et plus s’estiment insuffisamment rémunérés au regard de leur expérience, de leurs compétences, de leur charge de travail, de la pénibilité de leur travail et de leur utilité dans l’entreprise et dans la société en général. Elle s’analyse également par sexe : 44% des femmes (+6) s’estiment insuffisamment rémunérées au regard de leur diplôme.

Au total, les salariés de chaque catégorie socioprofessionnelle ont des raisons différentes de penser qu’ils méritent mieux.

B) Des trajectoires professionnelles bloquées et une mobilité affaiblie

L’analyse fait également apparaître des trajectoires professionnelles bloquées et une mobilité affaiblie. Le tassement des revenus dans le bas de l’échelle salariale alimente un sentiment de stagnation, voire de déclassement. La distance entre le Smic et la médiane étant relativement faible en France, ces salariés ont souvent le sentiment que leur rémunération n’évolue pas ou très lentement, quels que soient leurs efforts ou leur ancienneté.

Une étude de l’Insee parue en 2024[3] révèle que, parmi les salariés du privé entre 2011 et 2019, 46 % de ceux appartenant aux 20 % les moins bien rémunérés en 2011 le sont toujours huit ans plus tard. Pis, 13 % n’ont jamais quitté cette catégorie sur l’ensemble de la période. À l’inverse, seuls 43 % sont durablement sortis des bas revenus.

Notre enquête confirme ce sentiment d’immobilité : 33 % des employés et 30 % des ouvriers déclarent n’avoir jamais connu d’augmentation salariale ces cinq dernières années. Ce chiffre atteint 30 % chez les professions intermédiaires. Certaines catégories sont particulièrement concernées : 31 % des femmes, 24 % des moins de 25 ans bien sûr mais aussi 32 % des 50–64 ans, 40 % des salariés de TPE sont dans cette situation de blocage total. La situation est encore plus marquée chez les salariés déclarant venir de milieux modestes : 47 % de ceux issus de familles ayant dû s’endetter pour s’en sortir déclarent n’avoir pas vu leur rémunération évoluer ces 5 dernières années. Ce cumul des freins économiques et d’origines sociales défavorisées nourrit un sentiment d’impasse, où les efforts ne semblent pas payer, ni d’une génération à l’autre, ni au fil des années de travail.

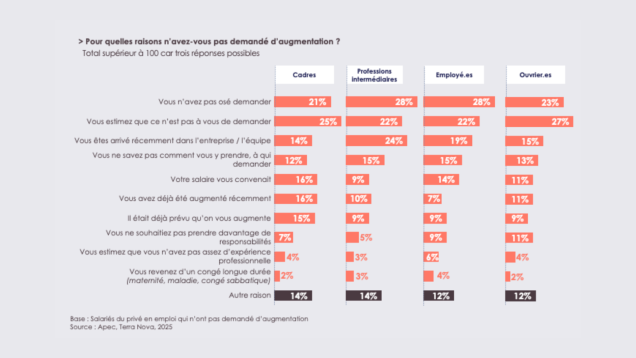

Ces situations de blocages ou d’évolution très lente peuvent être favorisées également par une faible propension à demander une augmentation dans les milieux populaires. 55% des employés et 56% des ouvriers n’ont rien demandé au cours des 12 derniers mois contre seulement 46% des cadres (et 6 femmes sur 10 sont dans ce cas contre seulement 1 homme sur 2). Sur la même période, seuls 25% des employés et 23% des ouvriers ont demandé une augmentation et obtenu satisfaction au moins en partie contre 34% des cadres. Parmi ceux qui n’ont pas demandé, dans près des deux tiers des cas chez les employés et les ouvriers, figurent parmi les raisons invoquées le fait qu’ils n’ont pas osé (28% des employés et 23% des ouvriers), et/ou qu’ils ne savent pas comment s’y prendre (15% et 13%) ou encore qu’ils estiment que ce n’est pas à eux de demander (22% et 27%).

Les comportements face à la négociation salariale diffèrent également selon le genre. Lorsqu’il s’agit de demander une augmentation, 29 % des femmes déclarent ne pas avoir osé le faire, contre 21 % des hommes. Ces derniers invoquent plus fréquemment l’idée que « ce n’est pas à eux de demander » (27 %, contre 21 % chez les femmes).

Au total, près d’un salarié sur deux (49 %) déclare ne pas se sentir légitime ou ne pas savoir comment demander une revalorisation salariale. Ce constat plaide en faveur d’une plus grande transparence dans les politiques de rémunération, mais aussi d’actions renforçant la capacité d’agir des salariés — en particulier des femmes — face à ces enjeux.

C) Une rémunération de plus en plus individualisée et de moins en moins lisible

Cette incapacité à réclamer ne serait pas pénalisante dans un monde où dominerait la négociation et les augmentations collectives. Elle est en revanche un sérieux handicap quand les politiques salariales des entreprises tendent à individualiser le traitement des collaborateurs. Or le modèle traditionnel fondé sur un salaire fixe a progressivement cédé la place à une architecture salariale plus éclatée, plus individualisée et souvent plus opaque. La rémunération ne se limite plus à un montant de base : elle comprend désormais une part croissante de compléments variables, tels que les primes individuelles, l’intéressement, la participation, l’épargne retraite ou encore les avantages en nature.

Cette complexification, si elle répond à une volonté de mieux adapter la rémunération aux profils et aux performances de chacun, s’accompagne parfois d’une réelle perte de lisibilité. Près d’un salarié sur cinq (19 %) ne sait pas estimer son salaire mensuel net moyen en 2024. Ce flou est particulièrement marqué chez certains publics : 24 % des employés, 35 % des salariés à temps partiel, 30% de ceux qui ont un contrat non CDI et 23 % des femmes déclarent ne pas connaître précisément leur rémunération nette. Mais il est encore plus répandu quand on aborde la question des « autres éléments de rémunération » (primes, bonus, intéressement, participation…) : 53% de ceux qui déclarent percevoir de tels revenus en plus de leur salaire sont incapables de dire combien ils ont touché à ce titre. Si le flou est particulièrement prononcé chez les CSP- (58% chez les employés), il est loin d’être dissipé chez les professions intermédiaires (51%) et même chez les cadres (40%). Dans le détail, il concerne 38% de ceux qui déclarent toucher une part variable et 36% de ceux qui déclarent une forme d’intéressement ou de participation.

Par ailleurs, cette nouvelle architecture salariale touche inégalement les différents segments du salariat privé. A telle enseigne qu’une large partie du salariat ne se sent pas concernée : deux salariés sur cinq déclarent ainsi ne percevoir aucun de ces éléments de rémunération additionnels. C’est particulièrement sensible chez les femmes (45 %), les employés (44 %, dans une catégorie fortement féminisée), les salariés à temps partiel (61 %), dans les petites entreprises (53 %) et le secteur des « autres services » (48 %). Pour certains chercheurs[4], ce système de gratification fragmenté et opacifié contribue à creuser les inégalités plus qu’à les corriger.

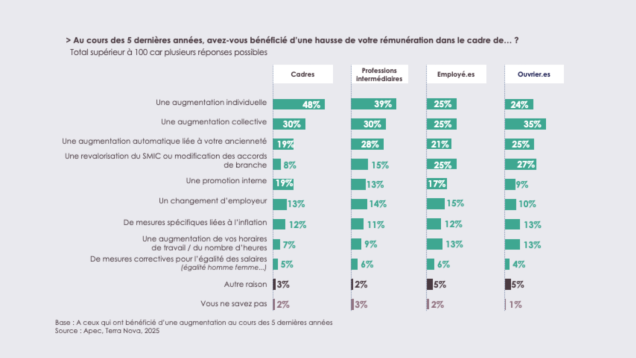

Cette individualisation croissante affecte également les formes que prennent les augmentations de rémunération (quand il y en a). Là encore, le mouvement est plus sensible en haut de la distribution qu’en bas. Ainsi, 37% des cadres déclarent avoir bénéficié d’une augmentation individuelle au cours des dernières années, soit 16 points de plus que la moyenne des salariés (21%), 22 points de plus que les ouvriers (15%) et 24 points de plus que les employés (13%). À l’inverse, seuls 23 % des cadres rapportent avoir connu une augmentation collective sur la même période, soit guère plus que les ouvriers (22%). Si l’on ne retient que les salariés ayant bénéficié d’une augmentation ces cinq dernières années (voir graphique ci-dessous), le contraste entre CSP+ et CSP- est encore plus net : parmi ceux qui ont bénéficié d’une augmentation ces cinq dernières années, près de 1 cadre sur 2 déclare avoir été augmenté dans le cadre d’une augmentation individuelle contre un quart seulement des ouvriers (25%) et des employés (25%). Inversement, 35% des ouvriers déclarent avoir été augmenté dans le cadre d’une augmentation collective contre 30% des cadres et des professions intermédiaires.

L’individualisation est également plus marquée dans les grandes entreprises : seuls 18 % des salariés des très petites entreprises déclarent avoir bénéficié d’une augmentation individuelle, contre 25 % dans les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. On assiste ainsi à un glissement progressif d’un modèle fondé sur les négociations collectives vers un système davantage centré sur la performance individuelle, souvent indexé à des dispositifs de primes.

Ce mouvement d’individualisation ne creuse pas seulement les écarts à raison de la performance de chacun. Il tend également à accroître les inégalités au détriment de celles et ceux, nombreux dans les classes populaires et parmi les femmes, qui ne savent pas ou n’osent pas demander, comme on l’a vu plus haut.

De plus, les inégalités liées aux politiques de rémunération se déploient également au-delà du périmètre de l’entreprise, le long des chaînes de valeur. Sur un même site, peuvent ainsi coexister des salariés aux statuts très différents : les uns, employés de l’entreprise principale, bénéficient de revalorisations salariales via les négociations collectives ; les autres, sous-traitants (nettoyage, sécurité, restauration…), restent à l’écart de ces dynamiques. Pourtant, tous participent au bon fonctionnement du site et à la production de valeur. Cette fragmentation et ces asymétries alimentent un sentiment d’injustice et peuvent accentuer les inégalités entre travailleurs partageant le même lieu de travail, même si l’enquête ne nous donne aucune information particulière à ce sujet.

Au-delà du seul salaire, la rémunération s’élargit progressivement à un ensemble de dispositifs – matériels et immatériels – qui forment un « package » global : participation, intéressement, tickets-restaurants, protection sociale complémentaire, forfait mobilité durable, etc. Certaines entreprises vont plus loin en proposant des services facilitant la vie quotidienne : aide à la mobilité, accompagnement budgétaire, accès au logement, garde d’enfants… À cela s’ajoutent des éléments non monétaires mais déterminants dans l’équilibre global : qualité du management, reconnaissance symbolique, perspectives d’évolution, accès à la formation ou à un réseau professionnel. C’est aussi cette composition élargie des « rétributions », parfois sous-estimée dans les analyses classiques, qui façonne aujourd’hui le sentiment d’être « gagnant » ou « perdant » dans la relation salariale.

Dans ce système, les cadres apparaissent comme les principaux bénéficiaires : leur rémunération repose sur un ensemble d’éléments variables et évolutifs, qui leur offrent des leviers de reconnaissance multiples. À l’opposé, pour les ouvriers et employés, le salaire reste souvent la seule forme tangible de reconnaissance – et progresse peu. Quand il évolue, c’est essentiellement par le biais d’augmentations collectives (dont les revalorisations du Smic), sans valorisation des situations individuelles.

Les professions intermédiaires occupent une position… intermédiaire. Mieux rémunérées que les employés ou ouvriers, elles bénéficient néanmoins moins des logiques incitatives sophistiquées généralement réservées à l’encadrement. Seuls 34 % d’entre eux déclarent percevoir des primes (soit –11 points par rapport aux cadres) et 34 % de l’intéressement ou de la participation (–6 points). Elles se retrouvent ainsi « prises en étau », sans perspective claire d’évolution ni reconnaissance différenciée.

D) Une demande de transparence et de justice

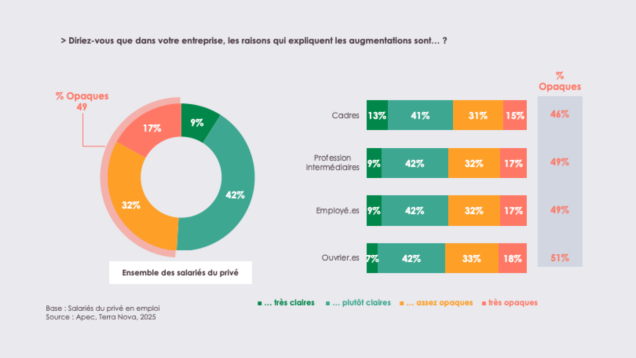

Le manque de lisibilité des politiques de rémunération explique certainement qu’un salarié sur deux (49%) juge opaques les raisons qui expliquent les augmentations dans leur entreprise.

Ce manque de transparence alimente par ailleurs des doutes nombreux quant à la justice et à la justesse des politiques de rémunération chez les salariés du secteur privé. Quand on les interroge non pas sur leur entreprise en particulier, mais sur les entreprises en général, leur jugement est parfois assez sévère sur le manque d’équité des politiques salariales. Une majorité relative de salariés du privé jugent ainsi excessifs les écarts de rémunération entre salariés et dirigeants (50% v. 29% qui les jugent justifiés), entre cadres et non-cadres (38% v. 36%), grands groupes et TPE-PME (40% v. 26%) ou encore entre les métiers de première ligne et les autres métiers (36% v. 24%).

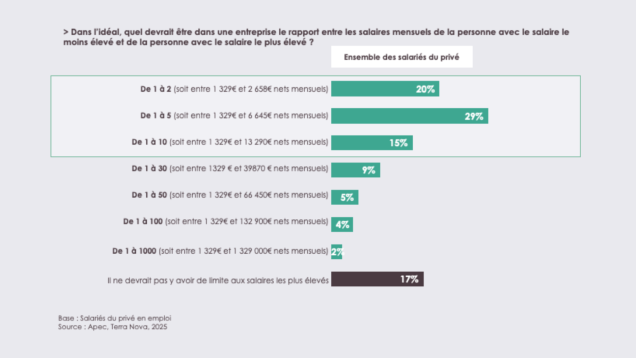

20% jugent que l’écart de rémunération au sein d’une même entreprise entre le salarié le mieux payé et le salarié le moins payé ne devrait pas excéder 1 à 2 (24% chez les employés, 26% chez les ouvriers), et 29% 1 à 5… Dans l’ensemble, une large majorité des employés et des ouvriers (respectivement 55% et 57%) estiment que ces écarts devraient être inférieurs à un facteur 5, un chiffre qui atteint 48% chez les professions intermédiaires et seulement 32% chez les cadres où la tolérance aux inégalités salariales est manifestement plus grande (33% jugent qu’elles pourraient être égales ou supérieures à un facteur 30).

Face à l’ensemble de ces constats, les salariés expriment une attente forte de clarification sur les critères et les mécanismes d’augmentation. Certaines entreprises ont commencé à y répondre, en mettant en place des mesures de transparence : désignation de référents rémunération, publication de grilles salariales, etc. Toutefois, ces initiatives demeurent limitées. La directive européenne 2023/970, adoptée en mai 2023, devrait répondre à une partie de ces attentes. Elle vise à garantir l’égalité de rémunération à travail égal ou de valeur égale. Elle introduit plusieurs obligations nouvelles : publication des fourchettes de salaires dans les offres d’emploi, interdiction de demander la rémunération antérieure des candidats, obligation d’agir dès qu’un écart salarial de plus de 5 % est constaté toutes choses étant égales par ailleurs, et renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux. Les États membres ont jusqu’en juin 2026 pour transposer cette directive dans leur droit interne. En France, un projet de loi commun au secteur privé et public devrait être soumis au Parlement.

4. Au-delà du salaire : conditions de travail et reconnaissance

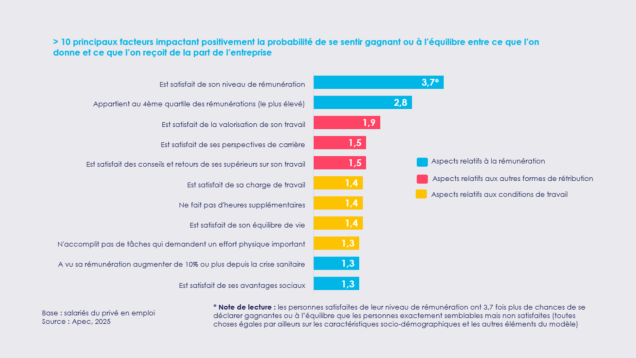

Sans surprise, la satisfaction salariale reste, toutes choses égales par ailleurs, le premier levier du sentiment d’être « gagnant » dans sa relation au travail. À profil équivalent, une personne satisfaite de sa rémunération a 3,7 fois plus de chances de se considérer comme « gagnante » – ou du moins « ni perdante ni gagnante » – qu’une personne insatisfaite. Le poids de la rémunération est donc majeur. Mais d’autres dimensions pèsent également dans cette perception globale : le fait de se sentir valorisé dans l’entreprise multiplie par 1,9 les chances de se dire « gagnant » ; le fait de disposer de perspectives d’évolution professionnelle, par 1,5 ; le fait de recevoir des retours et conseils de son supérieur, par 1,5 également ; le fait d’avoir une charge de travail supportable par 1,4 ; et le fait de ne pas faire d’heures supplémentaires par 1,4.

Bref, le salaire fait beaucoup, mais il ne fait pas tout. La reconnaissance au travail ne se réduit pas à la rémunération. Elle intègre des éléments plus larges, qui relèvent de la qualité de vie au travail, de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, de la charge de travail, de la pénibilité et de la relation managériale.

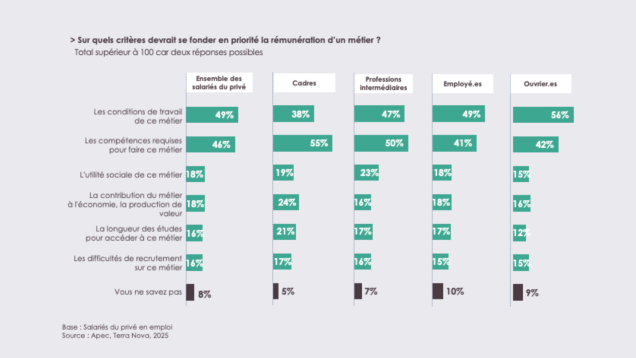

Cette enquête nous montre que rémunération et conditions de travail sont imbriquées négativement (pénibilité/charge de travail) ou positivement (télétravail/équilibre vie professionnelle et personnelle). Les salariés ne jugent pas uniquement leur salaire en valeur absolue ou en comparaison à d’autres : ils l’évaluent aussi au regard de la pénibilité, du stress, de l’autonomie ou du rythme imposé. C’est ce que montrent les réponses à la question : « Sur quels critères devrait se fonder en priorité la rémunération d’un métier ? » :

Ainsi, certains enseignements apparaissent lorsqu’on croise la perception des critères de rémunération prioritaires avec les conditions de travail vécues selon quatre dimensions : heures supplémentaires, rythme élevé, effort physique, horaires atypiques. Le critère « les conditions de travail de ce métier » est plébiscité comme fondement de la rémunération par 49 % des répondants en moyenne, mais cette proportion monte sensiblement chez ceux qui déclarent être exposés à des conditions de travail plus exigeantes : 52% pour ceux qui déclarent faire des heures supplémentaires, 54% pour ceux qui déclarent avoir des tâches physiquement exigeantes. Cela confirme une demande de compensation salariale pour la pénibilité ou l’intensité du travail, en particulier en lien avec le temps, l’effort physique et la cadence.

Le critère relatif à « la longueur des études » varie peu, en revanche, selon les conditions de travail, ce qui montre qu’il est moins perçu comme un facteur de rémunération légitime pour ceux qui vivent une pénibilité quotidienne. Idem pour « la contribution du métier à l’économie » (17–21 % selon les cas), dont le lien avec les conditions de travail semble plus diffus.

Des éléments longtemps considérés comme moins importants deviennent aujourd’hui des critères implicites – mais centraux – dans l’appréciation de ce que l’on reçoit en retour de son travail.

Néanmoins, le salaire fixe reste une composante centrale de la rémunération, en particulier pour les catégories les moins favorisées. L’enquête montre qu’un tiers des salariés (35 %) n’accepteraient de voir leur salaire fixe diminuer de 5 % dans aucune des situations proposées dans l’enquête (en contrepartie de jours de congés, d’avantages sociaux, d’avantages en nature, etc.), proportion qui grimpe à 41 % chez les ouvriers et 37 % chez les professions intermédiaires. Les cadres, dont les niveaux de rémunération sont plus élevés, se distinguent par une plus grande ouverture (31 % seulement répondent « rien »), reflétant peut-être une plus forte appétence pour des formes alternatives de rémunération ou de reconnaissance.

Parmi les leviers pouvant rendre acceptable une baisse de salaire de 5%, les plus attractifs sont l’octroi de congés supplémentaires (26 %), de meilleurs avantages sociaux (23 %) et, dans une moindre mesure, des avantages en nature (19 %) ou une part variable plus importante (17 %). Les préférences varient selon les catégories : les cadres valorisent davantage les congés, le télétravail et les avantages en nature, tandis que les professions intermédiaires privilégient les avantages sociaux, et que les ouvriers rejettent massivement l’idée d’une compensation, le télétravail ne jouant pratiquement aucun rôle pour eux. Même si les attentes en matière de conditions de travail (temps de trajet réduit, charge allégée) sont jugées fortes, elles restent secondaires par rapport à l’importance accordée au salaire fixe.

Conclusion

Bien qu’ils attendent davantage de l’action des pouvoirs publics que de celle de leur entreprise pour défendre leur pouvoir d’achat, les salariés sont loin de la tenir quitte de toute initiative en matière de rémunération. À leurs yeux, les entreprises sont encore loin d’avoir atteint les limites de leur action dans ce domaine. Dans un contexte où l’inflation et le sentiment de stagnation salariale nourrissent frustrations et inquiétudes, en particulier dans les classes moyennes, il est urgent de replacer l’entreprise au cœur du « village social ». Le pouvoir d’achat ne peut pas reposer uniquement sur l’État, à travers des dispositifs de soutien ponctuels ou de baisses d’impôt : il doit s’inscrire dans une stratégie plus globale, cohérente et durable, qui engage également les employeurs.

Cette stratégie appelle d’abord à une plus grande transparence et à une meilleure lisibilité des mécanismes de rémunération. Les salariés doivent comprendre comment se construisent leurs salaires et sur quels critères reposent les écarts et les augmentations, ce qui suppose de passer d’une logique implicite à une logique explicite et équitable de reconnaissance. C’est aussi le sens de la directive européenne sur la transparence salariale qui doit être transposée par les États membres d’ici juin 2026. Elle introduira des obligations fortes : publication des fourchettes de salaire dans les offres d’emploi, interdiction de demander l’historique salarial aux candidats, reporting obligatoire sur les écarts de rémunération, et mise en place de mesures correctives en cas d’écarts injustifiés dépassant 5 %. Cette évolution normative va inciter les entreprises à formaliser davantage leur politique salariale et à en assumer la cohérence.

Mais la rémunération ne se résume pas aux salaires. Elle doit être articulée aux conditions de travail, qui apparaissent de plus en plus comme un levier à part entière de satisfaction, d’attractivité et de performance. Flexibilité, organisation du temps, reconnaissance des contraintes et pénibilités sont des facteurs déterminants qui doivent être pris en compte dans une approche élargie de la rétribution.

Enfin, les entreprises ont la responsabilité d’investir dans d’autres dimensions immatérielles de la rémunération, notamment celles qui renforcent l’employabilité et la sécurité des parcours professionnels. Formation, mobilité interne, reconnaissance des compétences acquises contribuent à maintenir et à accroître la valeur des salariés sur le marché du travail. Ne pas le faire, c’est exposer les salariés à une double peine : subir une perte de pouvoir d’achat immédiate tout en voyant leur employabilité s’éroder.

En somme, loin d’être un horizon limité, la question de la rémunération est un chantier ouvert, au croisement du pouvoir d’achat, de la justice sociale, de la qualité de vie au travail et de la compétitivité. Les entreprises ont à y prendre toute leur part.

[1] INED, Enquête Histoire de vie sur la construction des identités, chapitre 2 , Qui sont les « professions intermédiaires » ? Jérôme Deauvieau et Céline Dumoulin

[2] Sociologie des électorats | Ipsos, Juin 2024

[3] Insee (2024), « Dans le secteur privé, la moitié des salariés qui avaient un bas revenu salarial en 2011 sont dans la même situation 8 ans plus tard », Emploi, Chômage et Revenus du travail, édition 2024.

[4] Élise Penalva-Icher, La Frustration salariale