De la souveraineté économique européenne

La notion de souveraineté, omniprésente dans les discours récents, reste floue dans ses contours et ambivalente dans ses usages. Ce rapport propose d’en clarifier les fondements politiques et économiques, afin d’identifier les leviers d’une véritable souveraineté économique européenne face aux enjeux stratégiques actuels.

Le mot « souveraineté » envahit le discours politique depuis trois ans et revient encore et encore, soit pour en déplorer la perte et en rechercher les responsables, soit pour appeler à retrouver une souveraineté que l’on présume perdue. Décliné sur tous les tons, à tel point que l’exécutif actuel compte deux ministères chargés d’une forme de souveraineté (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire), il est associé à une grande diversité d’enjeux et de contextes : du conditionnement du Doliprane sur le sol national à l’autonomie agricole en passant par la modernisation de la base industrielle de défense, la quête de souveraineté vient habiller et justifier toutes sortes de projets qui n’ont parfois qu’un lointain rapport entre eux. Indépendance ? Autarcie ? Autonomie ? Capacité à décider pour nous-mêmes ? De quoi parlons-nous au juste ?

Ce bégaiement sémantique traduit la peur, de plus en plus palpable, de ne plus être maîtres de notre destin. Au niveau européen, l’ambition de « se donner les moyens de reprendre le contrôle de notre propre histoire » revient comme un leitmotiv du discours politique bruxellois, dans lequel le Président de la République a été à l’initiative, appelant, le premier, à la construction d’une « souveraineté européenne ». A l’heure où la Russie menace l’Europe économiquement, énergétiquement et militairement, et où le continent a perdu la relation transatlantique sur laquelle il s’appuyait depuis quatre-vingt ans, être à nouveau maîtres de notre destin européen s’impose comme une impérieuse nécessité.

L’objet du présent rapport est ainsi de prendre au sérieux l’idée de souveraineté, de la définir rigoureusement au plan politique comme au plan économique, avant d’en développer les implications concrètes : comment l’Union Européenne, confrontée aux défis géopolitiques de 2025, peut-elle se doter de cette « souveraineté économique européenne » que la France appelle de ses vœux ? Quels instruments créer ou approfondir ? Quel partage des rôles avec les Etats-membres ?

Définir la souveraineté (I)

Comme nous l’avons vu, une grande confusion règne autour de ce terme. Avant toute chose, il importe de fonder solidement la notion de souveraineté dans le champ politique, c’est-à-dire dans le champ où elle a trouvé ses premiers usages. C’est dans le droit international, la philosophie politique et la théologie que le présent rapport propose d’en rechercher une définition rigoureuse. Il en ressort que le souverain s’entend en premier lieu comme celui qui est reconnu comme tel par les autres souverains, c’est-à-dire que la souveraineté comprend un élément de réciprocité. En second lieu, le souverain est identifié à un certain territoire sur lequel s’exerce et auquel s’étend et se limite sa souveraineté (territorialité) et sur lequel il est doté d’un certain nombre d’attributs qui permettent l’exercice effectif de son pouvoir légitime, c’est-à-dire que la souveraineté se définit par un territoire et des instruments. Enfin et en troisième lieu, le souverain est celui qui « décide de la situation d’exception » (Carl Schmitt), c’est-à-dire celui qui peut suspendre l’ordre juridique qu’il a institué mais également décider de ce qui est placé en dehors de cet ordre juridique, de ses frontières, et enfin décider des règles qui s’appliquent dans cet ordre juridique. Dit autrement, il en ressort que le souverain politique est un sujet qui n’existe qu’en vue du devenir qu’il se choisit lui-même : est souverain celui qui est le sujet de son histoire, et non l’objet de celle des autres.

De la souveraineté politique à la souveraineté économique (II)

Le rapport tire ensuite les fils d’une transposition au champ économique : qu’est-ce qu’un souverain économique ? La propriété, la transaction et le marché sont à l’économie ce que le pouvoir, la décision et l’ordre juridique sont à la politique. Le souverain économique est ici le sujet de l’ordre public économique, c’est-à-dire celui qui est capable d’ériger un marché, d’en ordonner le fonctionnement et de dépasser dans son action économique l’application mécanique des règles de l’offre et de la demande pour agir librement en vue des fins qu’il s’assigne. En ce sens, le souverain économique a le monopole des marchés : monopole de leur création, de leur délimitation géographique, de la définition des acteurs, biens et services qui y sont admis ou non, et enfin monopole d’exercice d’un pouvoir de marché, que ce soit par l’action directe ou par la définition, la régulation ou la suppression des positions dominantes.

En Europe, dès lors qu’existe un marché intérieur européen intégré, il fait peu de doute que ce souverain économique est européen : tous les éléments qui viennent d’être énumérés constituent en effet des compétences de l’Union, même si leur mise en œuvre pratique peut être déléguée dans certains cas aux Etats-membres.

S’il existe aujourd’hui un malaise dans la souveraineté, c’est tout d’abord que la construction d’une souveraineté économique commune a beaucoup d’avance sur les progrès de l’intégration des souverainetés politiques : cela a été un choix politique dans le processus de construction européenne que de commencer par l’intégration du marché commun, l’espoir étant qu’en surgirait progressivement une plus grande unité politique. C’est ensuite parce qu’à mesure qu’était mise en commun la souveraineté économique, ce qui restait de souveraineté politique aux Etats-membres ne trouvait plus son répondant dans une souveraineté économique nationale. C’est en outre parce que manquent au niveau européen les moyens politiques de parachever la construction d’un ordre public économique européen et les instruments d’exercice pratique de cette souveraineté économique qui lui a été transférée de jure. C’est enfin parce que dans cette lacune, la souveraineté économique, si elle commence à remplir certains objectifs de politique publique européens ou nationaux, échoue à répondre aux menaces extérieures sur nos souverainetés politiques. Comment faire mieux ? Quels instruments faut-il mobiliser à l’avenir pour qu’un sujet européen puisse enfin s’imposer dans le jeu économique international et y être pleinement reconnu par ses pairs ?

Les instruments d’une souveraineté économique européenne (III)

Dans sa troisième et dernière partie qui est à la fois la plus développée et la plus programmatique, le rapport développe les différents instruments de cette nouvelle souveraineté économique européenne. Il s’inspire pour cela des solutions qui ont pu être trouvées dans d’autres systèmes juridiques pour articuler compétences fédérales et compétences fédérées en matière de souveraineté économique (notamment le modèle américain et le Zollverein allemand du XIXe siècle – c’est-à-dire l’union douanière qui a préfiguré l’Empire bismarckien), tout en s’attachant à éclairer les conséquences pratiques de ces propositions dans le champ de la transition énergétique.

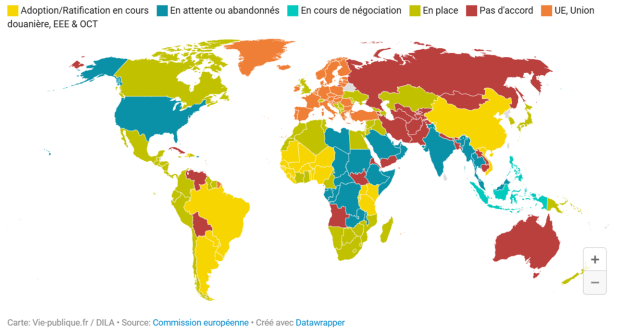

Les frontières extérieures du marché européen. L’une des premières prérogatives du souverain économique est de veiller à ce qui se passe aux frontières de son territoire et de régler les échanges avec les autres souverains. Le présent rapport propose ici d’entrer dans un âge plus stratégique des relations commerciales. Il suggère pour cela de renverser la logique de mise en œuvre de l’article 206 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : là où aujourd’hui l’Union se donne pour objectif en soi la conclusion d’accords de libre-échange et l’abaissement tendanciel des barrières douanières en vue du « développement harmonieux du commerce mondial », elle doit à présent assumer que la politique commerciale est devenue, qu’elle le veuille ou non, un outil de rapport de forces, un jeu stratégique, qu’elle peut employer en vue d’atteindre son objectif politique, qui peut demeurer le développement harmonieux du commerce mondial et l’ouverture des échanges mondiaux (Proposition 1). L’Union pourrait à ce titre assumer, sans changer le Traité, de changer son interprétation, et prendre des mesures commerciales actives contre des partenaires qui menaceraient ses intérêts économiques ou entraveraient ses objectifs politiques. L’Union irait ainsi au-delà de l’approche actuelle consistant à utiliser sa politique commerciale seulement en réaction à d’autres mesures pour en faire l’outil actif de défense de son projet : un monde économique ouvert aux échanges internationaux.

Dans cette même logique, elle devrait faire un usage stratégique des relations commerciales bilatérales (Proposition 2), c’est-à-dire assumer de choisir ses relations – et notamment les partenaires avec lesquels elle conclut des accords de libre-échange – en tenant compte non seulement des avantages économiques que procure l’accord, mais aussi et surtout de l’intérêt stratégique à associer un partenaire plutôt qu’un autre, vis-à-vis de tierces parties hostiles ou non-coopératives. La valeur d’une relation commerciale serait alors appréciée non seulement pour elle-même mais aussi pour ce qu’elle apporte en termes de rapport de forces : rapport de forces entre les deux parties, et rapport de forces externe, permettant d’opposer à d’autres souverains économiques le rapprochement des deux parties à l’accord et de faire bloc, notamment avec les partenaires ayant des valeurs communes avec l’Europe.

Comme nous l’avons vu, être un sujet dans l’ordre économique international implique d’être mutuellement reconnu comme sujet par les autres souverains économiques. C’est pourquoi nous sommes fondés, vis-à-vis de nos principaux partenaires commerciaux économiquement souverains, à nous doter des mêmes instruments qu’eux, et singulièrement des exactes mêmes capacités à intervenir dans notre ordre économique intérieur ou dans nos relations économiques extérieures. Sont ici visés des outils comparables à ceux qui existent aux Etats-Unis, comme l’Export Control Act européen (législation permettant de contrôler les exportations) ou la Section 232 du Trade Expansion Act (Proposition 3). De tels instruments permettraient à l’Union, à l’instar des Etats-Unis, à la fois d’exercer un contrôle stratégique des exportations européennes et de veiller aux impacts des importations sur sa sécurité et celle de ses membres.

Les frontières intérieures du marché européen. Le souverain économique ne veille pas seulement à ce qui se passe aux frontières extérieures de son territoire. Il doit également garantir que celui-ci ne se fragmente pas sous l’effet d’entités de niveau inférieur. C’est pourquoi, si elle veut être réellement souveraine économiquement, l’Europe doit également agir pour réduire au maximum la fragmentation du cadre légal applicable aux entreprises de l’Union (aujourd’hui, 27 régimes distincts de droit des sociétés, de droit des faillites, de droit du travail et régimes fiscaux…). Suivant ici les préconisations du rapport Draghi, le présent travail propose de définir un vingt-huitième régime de droit des sociétés à même d’opérer et d’être reconnu partout en Europe, doté d’une juridiction européenne unique pour la résolution de ses différends internes, et engager les travaux pour construire un droit européen unique des faillites et un régime unique de fiscalité des sociétés relevant de ce régime (Proposition 4). Il suit également le rapport Draghi sur la nécessité d’achever l’Union des marchés de capitaux (Proposition 5).

Mais il ne suffit pas de poser des règles aux frontières extérieures et intérieures. Encore faut-il qu’elles soient respectées partout de la même façon : si jusqu’à présent il a été possible de se reposer sur les services douaniers nationaux qui préexistaient, les perspectives plus complexes pour les échanges internationaux augmenteront notablement les enjeux d’harmonisation des pratiques et d’absence de contournement. Pour cela, une Union économiquement souveraine devrait se doter d’un service douanier européen commun afin de posséder les capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre la politique commerciale commune dans sa dimension stratégique (Proposition 6).

Définir qui (et ce qui) est admis à participer au marché européen. On l’a dit, le souverain économique est également celui qui définit qui est admis à participer au marché, et qui ne l’est pas. De ce point de vue, le présent rapport recommande d’aller vers un contrôle général européen des investissements étrangers, articulé avec une compétence subsidiaire des Etats-Membres, en révisant et approfondissant le règlement 2019/452 (Proposition 7). Toujours dans une logique de réciprocité, les conditions auxquelles sont assujettis les investissements européens réalisés dans des Etats-tiers (par exemple, l’obligation d’avoir un co-investisseur de droit local à part égale, dans de nombreuses géographies sur divers secteurs, notamment la Chine) seraient appliquées de manière symétrique aux investisseurs d’Etats-tiers en Europe dans les mêmes secteurs (Proposition 7bis).

Un souverain économique européen détenant le monopole de la régulation des marchés sur son territoire, devrait également proscrire la création de nouvelles régulations nationales sur le format d’autorisations d’exercer une activité sur un marché donné lorsque le marché en cause n’est pas national mais européen (Proposition 8).

Toujours dans l’idée de s’imposer pleinement comme sujet dans l’ordre économique international, le souverain économique européen doit faire une utilisation stratégique des règles d’accès au marché intérieur pour conduire nos partenaires vers nos politiques publiques sans en faire des outils protectionnistes pour autant (Proposition 9). C’est ce qu’illustre, par exemple, la mise au point du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), par lequel l’Union tend à amener ses partenaires commerciaux à la rejoindre dans l’action climatique, et dont le parachèvement sera un enjeu crucial de la mandature en cours.

Quelle extra-territorialité pour le souverain économique européen ? Le souverain économique européen doit également être doté des capacités exécutives et judiciaires pour mettre en œuvre les règles communes d’accès aux marchés (Proposition 10). Cela suppose d’évoluer vers une police et une justice européennes communes relatives aux atteintes à l’intégrité du marché intérieur pour ce qui est des fraudes aux règles harmonisées de mise en marché des biens et des services, comme des fraudes au régime de contrôle des investissements étrangers en Europe.

Le principe de réciprocité devrait également conduire à doter le souverain économique européen de moyens de sanction en assumant une compétence extraterritoriale sur les infractions aux personnes physiques ou morales d’Etats-tiers qui appliquent eux-mêmes des régimes extraterritoriaux aux personnes physiques ou morales européennes (Proposition 11).

Assurer le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur. Dans la continuité de la précédente proposition, le rapport propose de permettre à la Commission européenne de transmettre des dossiers pénaux contre les personnes ayant commandité ou participé à des atteintes anticoncurrentielles ayant des effets substantiels sur le marché intérieur au Parquet européen, de créer des infractions pénales communes dédiées, et de confier à une juridiction pénale commune européenne la compétence pour en juger (Proposition 12). Il propose également de se doter d’une autorité unique de surveillance des marchés, renvoyant l’instruction au Parquet européen sous une compétence pénale unique, dotée d’une juridiction unique, conséquence logique de l’Union des marchés de capitaux (Proposition 13).

Agir directement dans le marché intérieur. On l’a vu, le souverain économique est également celui qui exerce un pouvoir de marché, que ce soit pour intervenir lui-même dans le marché, pour exempter certaines activités des règles de concurrence ou pour règlementer l’accès aux marchés publiques. Il peut ainsi réguler des aides d’Etat, comme il le fait actuellement, et reconnaître des Services d’intérêt économique général (SIEG). Le présent rapport propose de clarifier la liste des secteurs pouvant faire l’objet de SIEG afin de permettre à l’ensemble de l’Union de disposer de règles claires coordonnant de véritables services publics d’envergure européenne (Proposition 14).

Le champ de la commande publique appelle également quelques initiatives. Les Etats-Unis disposent ici du Buy American Act (1933) qui impose une exigence de préférence nationale dans les achats publics financés par le gouvernement fédéral. En théorie, le champ des marchés publics fédéraux reste ouvert aux fournisseurs européens moyennant des clauses de réciprocité. Mais, en pratique, beaucoup de marchés relevant des Etats fédérés sont en vertu de lois locales interdits aux fournisseurs européens. En Europe, les mêmes astuces consistant à refuser d’appliquer ces dispositions d’ouverture aux acteurs de droit intérieur ne peuvent prévaloir. En revanche, toujours dans la logique de réciprocité, il serait possible de prévoir, par un texte de niveau européen, que l’Union pour les marchés réalisés pour ses besoins propres, ainsi que pour tout marché public passé par une entité publique bénéficiant de financements européens, impose systématiquement des critères de contenu minimal issu d’Etats parties à l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Il s’agit ici de mettre en place un Buy European Act qui soit un Buy Reciprocal Act (Proposition 15).

Introduction

Les crises qui se sont succédé depuis 2020–2021 ont révélé les dépendances des économies européennes et la vulnérabilité de leurs chaînes de valeur. Le ralentissement net des échanges mondiaux suite à la pandémie, leur reprise plus lente et plus graduelle qu’anticipé en 2021, conduisant à diverses tensions d’approvisionnement en matières premières ou en biens semi-transformés, ont mis en lumière combien nos sociétés et nos modes de vie dépendent d’un accès à une économie mondiale supposée ouverte et interconnectée. Cette prise de conscience a conduit sur un plan politique tout d’abord à des appels à une plus grande résilience en 2021, dans le discours des autorités nationales comme européennes. Ces appels s’articulaient autour de l’idée d’une « triple transition » (écologique, numérique et résiliente), à dire vrai conceptuellement mousseuse : si la transition écologique part de la situation actuelle pour aller vers un point bien identifié, à savoir la neutralité carbone, il est plus difficile d’identifier un point d’arrivée clair pour la « transition numérique », à plus forte raison de donner corps à une « transition résiliente », et encore plus hasardeux de mettre ces trois notions sur un même plan.

Depuis début 2022, ce fragment du discours politique a cédé le pas à un autre élément de langage, à savoir l’invocation d’une « souveraineté industrielle », et plus généralement à un usage du concept de souveraineté dans des champs nouveaux et inattendus, tels que la « souveraineté numérique », la « souveraineté alimentaire », la « souveraineté énergétique » ou la « souveraineté sanitaire » bien loin du champ de la philosophie politique et de la théorie du droit où se limitaient jusqu’alors ses interventions[1]. En France, les ministères économiques et financiers ont ainsi été regroupés sous un Ministère de l’Economie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique, qui a survécu à son premier titulaire, et dont le décret d’attributions reprenait le concept[2]. Dans le même temps, les notions de « souveraineté énergétique », « souveraineté alimentaire », « souveraineté industrielle » ou « souveraineté sanitaire » sont apparues de manière récurrente dans les interventions publiques du Président de la République : discours du 10 février 2022 en matière énergétique, du 9 septembre 2022 en matière alimentaire, du 16 juin 2023 en matière sanitaire, du 11 mai 2023 en matière industrielle.

Cette prolifération des invocations de la souveraineté en dehors du champ du droit constitutionnel ne s’est pas accompagnée d’un effort de définition permettant de clarifier sa signification. Il serait ici tentant de n’y voir qu’un réflexe politicien, qui emploie un concept vague parce que des concurrents politiques l’emploient pour leur en dénier le monopole, ou qui affirme avec emphase ce que le réel dénie. Les appels à la « souveraineté industrielle » et ses analogues ne seraient ainsi que le long écho de l’impuissance du politique, et a fortiori du politique national – par contraste avec le politique européen – à agir dans le champ de l’économie au-delà de la pure gestion des états de fait. Un écho d’autant plus assourdissant qu’est donné à chacun le spectacle béant de cette impuissance, face aux différentes crises comme face aux interventions de forces externes dans nos économies.

L’épisode médiatique autour de la cession par Sanofi de ses activités dans le domaine des médicaments sans ordonnance, vitamines, minéraux et compléments alimentaires, regroupées dans sa filiale Opella, en est un bon exemple. L’annonce dans la presse française de négociations exclusives avec le fonds CD&R le 11 octobre 2024 a ainsi donné lieu à des expressions unanimes de l’ensemble de la classe politique française s’émouvant de la cession d’une activité stratégique[3], à savoir la « production du Doliprane ». Dès le 14 octobre, les ministres concernés, A. Armand et M. Ferracci, se rendront à Lisieux sur un des sites de production du groupe, pour y affirmer que « le Doliprane continue à être produit en France, par des salariés en France » et demander « des garanties extrêmement fortes, de nature à rassurer sur le moyen terme à la fois les salariés et les Français ». Le 21 octobre 2024, l’opération envisagée sera finalement conclue[4], avec pour principale évolution que « BPIfrance devrait participer en tant qu’actionnaire minoritaire à hauteur d’environ 2 % », soit un investissement de l’ordre de 320 millions d’euros de fonds propres. A aucun moment il n’aura été même tenté par l’exécutif de rappeler qu’il n’existe aucun cas documenté dans la littérature médicale de patient qui ait été sauvé de quelque affection significative pour avoir consommé du paracétamol, que celui-ci n’est plus produit en France depuis 2008 et que l’activité d’Opella ne consiste que dans le conditionnement de principes actifs importés, achetés à d’autres entreprises. A aucun moment il n’aura été mentionné que celui-ci n’est qu’un des trois analgésiques non opioïdes figurant sur la liste des médicaments de l’OMS, dont au moins un autre, l’aspirine, est toujours produit en France. A aucun moment il n’aura été évoqué que la présence d’un actionnaire public à hauteur de 2% du capital n’ouvre aucun droit de gouvernance, ni aucun contrôle effectif sur les choix d’investissement de l’entreprise. A aucun moment n’aura été posée la question des priorités dans l’allocation des fonds propres de BPIFrance, et de la pertinence de consommer 320 millions d’euros dans cette activité économique plutôt qu’une autre. A aucun moment enfin n’aura été interrogé le fait que la cession de cette activité par Sanofi s’inscrivait dans une procédure concurrentielle, qui avait conduit à écarter d’autres offres moins disantes : le risque que le politique ait pu être instrumentalisé pour écarter une offre « étrangère » au bénéfice d’un candidat écarté car moins offrant – et au détriment de l’activité de Sanofi et d’Opella qui s’en serait trouvée moins bien capitalisée – n’aura à aucun moment non plus été posé[5] . S’il fallait néanmoins intervenir pour « sauver le paracétamol », c’est parce que celui-ci était depuis 2020 devenu un objet politique, jugé révélateur de notre « perte de souveraineté sanitaire », qu’il était devenu dans les éléments de langage le symbole de notre dépendance sur des consommables « essentiels » de notre système de soin mise en évidence lors de la pandémie, et qu’il faisait à ce titre l’objet d’une action de l’exécutif en vue de réimplanter une filière française[6].

Cet épisode consternant doit nous inviter à poser un cadre de réflexion structuré, qui s’attache à revenir aux définitions des termes employés. Qu’est-ce que la « souveraineté » ? Comment ce concept peut-il trouver du sens dans le champ économique et industriel ? Le plus proche d’une définition qu’ait à ce stade donné l’exécutif se trouve dans le discours du Président de la République du 11 mai 2023, en ces termes : « La réindustrialisation de la France et de l’Europe, c’est un enjeu clé de souveraineté. Si nous ne le faisons pas, nous dépendrons des autres. Il y a à un moment donné une immense tension géopolitique ou des crises […] nous pouvons être en rupture. Je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire. Donc, c’est un élément de souveraineté. ». Ainsi, la souveraineté industrielle se définirait comme le socle d’action politique et d’activité industrielle permettant de limiter nos dépendances à un niveau jugé acceptable. On peut observer que la définition de ce « juste niveau » s’opère par une « heuristique de la peur », par la recherche en soi des risques de rupture qu’on cherche à s’épargner : « je vous laisse imaginer ce que ça voudra dire ». Il paraît toutefois difficile de s’arrêter à cette définition tant elle semble déconnectée de la pratique politique de cette « souveraineté industrielle » : s’il se produit une crise qui nous amène à être en rupture d’approvisionnement en Doliprane, le pire que nous risquons est une migraine ou un peu de fièvre. S’il est permis de retenir quelque chose de cette définition, c’est que l’usage dans le champ économique et industriel du concept de souveraineté se prête à des amalgames douteux avec les concepts différents d’indépendance ou en tout cas de maîtrise des dépendances, d’autonomie, voire d’autarcie sur certains produits.

Qu’est-ce donc que la « souveraineté » dans le champ politique ? Comment se transpose-t-elle dans le champ économique, et si oui, avec quel sens et quels instruments ? Comment ces instruments s’articulent-ils en Europe et pour quelle souveraineté économique européenne ? Quelles propositions formuler pour permettre à l’Union et ses Etats-membres d’exercer une souveraineté économique crédible, à même de répondre aux défis de notre époque ?

1. Définir la souveraineté

Clov : Signifier ? Nous, signifier ! (Rire bref.) Ah elle est bonne !

Avant d’explorer l’application de la souveraineté au champ économique et industriel, il paraît essentiel, pour fonder notre propos, de rappeler ses définitions. Nous proposons d’en discerner trois : deux découlant du droit international, et une issue de la théorie du droit ou de la philosophie politique, dont nous verrons qu’elles peuvent être présentées comme trois facettes cohérentes entre elles.

La première définition, issue du droit international, envisage la souveraineté comme le propre d’une entité reconnue comme Etat souverain par d’autres Etats souverains. Sans entrer ici dans un long développement historique, cette lecture de la souveraineté procède de la construction du droit des gens (jus gentium) européen à partir de la paix de Westphalie (1648) comme ordre d’une collégialité de sujets de droit international se reconnaissant mutuellement comme sujets : on peut en conclure que la souveraineté comporte un élément de réciprocité. On le perçoit, cette définition ne peut se suffire à elle-même, puisqu’elle ne pose pas une source intrinsèque de la souveraineté, mais elle est sans doute celle qui reflète le mieux la pratique juridique comme la réalité des relations internationales : en témoigne l’existence réelle en droit international – matérialisée par leur participation à des actes juridiques producteurs d’effets, notamment les traités – d’entités souveraines qui ne disposent plus d’aucun autre attribut traditionnel de la souveraineté que celui d’être reconnu par d’autres souverains : gouvernements en exil, organisations internationales, etc.

La seconde définition, également issue du droit international, envisage la souveraineté comme le propre une entité dotée d’un certain nombre d’attributs ou de facultés énumérées. La formalisation la plus courante de ces attributs a été donnée dans la Convention de Montevideo[7] , à travers quatre critères spécifiques, indépendamment de la reconnaissance par d’autres États : une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d’établir des relations avec d’autres États. In fine, cette définition renvoie au fait que la souveraineté comporte un élément de territorialité. Pour citer Carl Schmitt[8] , « au commencement se trouve la clôture » : le propre du souverain est d’être capable de délimiter un périmètre déterminé à l’intérieur duquel il exerce son autorité et organise un ordre juridique territorialement fondé (le nomos, dont la définition première est celle de « lieu d’habitation, canton, pâturage », avant de se traduire comme « loi »). Cette définition interagit avec la première : pour que puisse être défini un territoire délimité dans lequel s’exerce une souveraineté, il faut qu’au-delà existe une autre souveraineté reconnue par la première, sans quoi l’exercice de la première s’y étendrait naturellement. Symétriquement, la mutuelle reconnaissance des entités souveraines implique qu’elles reconnaissent leurs périmètres respectifs de compétence, et que ceux-ci s’excluent mutuellement.

La troisième définition est celle exprimée par Schmitt au commencement de la Théologie politique : « est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »[9] . Il est ici important de revenir à l’allemand : Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Cette version originale prête en effet à deux remarques. La première est que le mot über présente une difficulté de traduction[10] puisqu’il faut rendre en français sa double signification : à la fois la décision du début temporel et du champ d’application de l’état d’exception, et de maîtrise durant cet état. La seconde est que la situation d’exception, ou l’état d’exception, révèle alors plus naturellement son étymologie, à savoir l’état ou la situation de ce qui est « pris en dehors ». Comme l’explique plus loin l’auteur, « par situation exceptionnelle, il faut entendre ici une notion générale de la théorie de l’Etat, et non quelque urgence proclamée ou quelque état de siège ». Il faut ainsi entendre la notion de « décision de la situation exceptionnelle » comme décision déterminant la période et le champ des objets exclus de l’ordre juridique institué par le souverain, ce qui est la stricte réciproque de la fondation par le souverain d’un ordre juridique. Le souverain est celui qui fixe la norme, précisément parce qu’il est celui qui fixe les cas où elle ne s’applique pas ou plus. Comme l’écrit Agamben : « dans toute norme juridique qui ordonne ou interdit quelque chose […] est inscrite, comme exception présupposée, la figure pure et insanctionnable du cas d’espèce qui dans le cas normal, réalise sa transgression »[11] .

Cette définition vient ainsi en extension, et en déduction de la définition de la souveraineté chez Bodin, qui la définit comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République »[12], c’est-à-dire comme source définitive de l’ordre juridique. Bodin est d’ailleurs – comme le relève Schmitt –, confronté à la question de la capacité du souverain à faire exception à l’ordre juridique : vivant dans une société d’ordres, il est nécessairement amené à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles un souverain cesse d’être tenu par ses obligations auprès de son peuple et plus généralement des corps sociaux intermédiaires ayant une existence juridique propre dans un système d’Ancien Régime (noblesse et clergé en tant que titulaires de privilèges, territoires dotés de coutumes propres, etc.). Demandant si les promesses faites par le souverain à ces instances délimitent sa souveraineté, Bodin reconnaît à celui-ci la faculté de s’en défaire « si la nécessité est urgente », et alors d’agir en contradiction avec ces promesses, de modifier les lois et même de les abroger. Bodin reconnaît alors que si, pour exercer cette faculté, le souverain devait demander l’autorisation à ces instances, ces mêmes instances n’étant pas maîtres des lois devraient alors en référer au souverain garant des lois, ce qui créerait une circularité. Ainsi « la prérogative d’abroger la législation en vigueur – dans son ensemble ou au cas par cas – est à ce point la marque propre de la souveraineté que Bodin en déduit tous les autres attributs ».[13]

Ceci place naturellement le souverain dans une posture « à part », en ce qu’il « est en marge de l’ordre juridique normalement en vigueur, tout en lui étant soumis, car il lui appartient de décider si la Constitution doit être suspendue en totalité »[14] : le souverain est ainsi à la fois celui qui est le plus entièrement partie à l’ordre juridique, puisqu’il le fonde et l’ordonne, et celui qui lui est radicalement extérieur, puisqu’il le précède, et peut le suspendre ou l’abolir quand il juge que la situation l’exige. C’est en miroir de cette position singulière du souverain qu’Agamben discerne la figure de l’homo sacer, c’est-à-dire celle de l’individu exclu de l’ordre juridique et dénué de tout droit, réduit à sa « vie nue » – qui paradoxalement par ce processus d’exclusion trouve une place liminale et une identité juridique.

En reprenant les différentes implications de l’exception (Ausnahme), on peut donc poser que la souveraineté réside dans :

− La définition de qui est admis au sein de cet ordre juridique à participer comme sujet de droit, à travers la définition de ceux qui en sont exclus.

− La définition des règles de droit applicables au sein de l’ordre juridique, à travers la décision des situations dans lesquelles cet ordre est suspendu, en temps et en objet, d’une part en ce qu’il s’applique aux relations entre deux sujets de droit internes à cet ordre juridique, et d’autre part en ce qu’il s’applique aux actes juridiques pris par le souverain en tant que sujet de droit interne à l’ordre qu’il a institué.

Comme Schmitt le développe plus loin dans la Théologie Politique[15], « tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’Etat sont des concepts théologiques sécularisés. Et c’est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu’ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l’Etat – du fait, par exemple, que le Dieu tout-puissant est devenu le législateur omnipotent –, mais aussi de leur structure systématique ». L’intuition en paraît tout à fait juste : non seulement les concepts de la théorie moderne de l’Etat se mettent naturellement point à point en rapport avec des concepts théologiques, mais le développement historique de la théorie de l’Etat s’est fait en prolongement de la doctrine catholique pour continuer à donner un fondement à des Etats dont le rapport du temporel au spirituel était radicalement altéré par les conséquences de la Réforme. En outre, au-delà de la mise en identité des concepts politiques avec les concepts théologiques, les rapports entre eux des concepts politiques répliquent la structure des concepts théologiques : il n’y a pas seulement bijection (identité point à point entre deux ensembles) mais isomorphisme, c’est-à-dire préservation des structures à travers cette identité point à point.

Ainsi, dire que « le souverain est celui qui décide de la situation exceptionnelle », dans le champ de la théorie de l’Etat, renvoie à la définition thomiste de Dieu comme « acte pur d’exister » si l’on fait l’observation qu’il existe une relation d’analogie entre pouvoir/décision dans le champ politique et être/existence dans le champ théologique : la décision est au pouvoir ce que l’existence est à l’être. Le souverain serait ainsi acte pur de décision dans le champ du politique, au sens où il ne se manifeste comme souverain que dans la décision de suspension de l’ordre juridique qu’il a institué, lorsqu’il intervient en dehors de l’exercice ordinaire des pouvoirs. Ceci se déduit du caractère « absolu et perpétuel » de sa puissance, comme l’écrit Bodin : si la souveraineté était « en puissance », elle ne serait pas absolue, et il est donc nécessaire qu’elle ne soit que purement en acte, et cet acte ne peut être celui du pouvoir – qui s’inscrit dans un ordre juridique défini, mais bien celui de la décision sur cet ordre juridique et ses limites.

Il est ici intéressant de noter qu’en construisant ce rapport d’analogie entre champ de la théorie de l’Etat et champ du théologique, Schmitt fait sans le reconnaître usage non seulement des concepts théologiques mais également d’une méthodologie théologique. Plus précisément, il s’appuie sur le raisonnement analogique aristotélico-thomiste – on se souvient de la Politique d’Aristote, et de la mise en rapport de l’ordre politique de la cité, avec celui de la famille ou celui de l’équipage d’un navire : « Le citoyen, comme le matelot, est membre d’une association. A bord du navire, quoique chacun ait un emploi différent, que l’un soit rameur, l’autre pilote, celui-ci second, celui-là chargé de telle autre fonction, il est clair que, malgré les appellations et les fonctions qui constituent à proprement parler une vertu spéciale pour chacun d’eux, tous concourent néanmoins à un but commun, c’est-à-dire au salut de l’équipage, que tous assurent pour leur part, et que chacun d’entre eux recherche également »[16]. Ce parallèle, filé au long du II, n’échappera pas à Thomas d’Aquin, qui reviendra à ce sujet dans son commentaire de la Politique[17] . Pour autant, il le fait dans une analyse historique et sociale des concepts, en rapprochant leurs constructions et leurs articulations pour les effets qu’ils procurent in concreto dans nos ordres juridiques et dans notre compréhension du politique, mais pas en prétendant apporter une identification : il est question de s’appuyer sur les catégories théologiques pour comprendre et éclairer comment les sociétés européennes ont conçu le souverain à partir des constructions théologiques, entendues comme constructions historiques et sociales, mais pas de dévoiler de manière générale la réalité des êtres politiques à partir des catégories théologiques.

Schmitt aurait pu aller plus loin : s’il est exact que les catégories de la théorie de l’Etat se sont construites dans les sociétés européennes modernes à partir des concepts théologiques, la question peut être posée de savoir si, lorsqu’on se déprend d’une analyse historique et sociologique pour s’intéresser à l’essence des choses, plutôt qu’une identité des « structures systématiques » de la théorie de l’Etat avec celles de la théologie, ce n’est pas en réalité une identité des structures du politique avec celles de l’ontologie qui doit être recherchée, et si Schmitt n’aurait pas été victime de la difficulté à discerner la frontière et les rapports entre théologie et ontologie dans la tradition thomiste. Ceci s’explique d’une part par le fait que la Théologie Politique a été composée en 1922 avant qu’une coordination claire soit posée par Przywara, et d’autre part, par le fait qu’en tant que juriste et théoricien du droit public, imprégné de l’idée d’ordre public et de l’image de l’impérialité germanique et romaine, il ne pouvait que davantage s’intéresser à l’Eglise en tant qu’organisation, construction sociale, et structure de pouvoir qu’à son objet, à savoir le message ontologique du Christ. Certes la construction historique de la théorie politique se serait extraite de conceptions issues de la théologie catholique, mais dégager de manière exacte une théorie de l’Etat par cette voie implique de rechercher les parentés entre notre compréhension du pouvoir, et notre compréhension de l’être.

Pour autant il faut ici se garder d’un premier risque qui serait de poser une identité complète entre champ de l’être/existence et champ du pouvoir/décision, entre champ de la théologie et champ du politique : ces deux champs sont distincts, et les rapports qui s’y opèrent également distincts, même s’ils peuvent être identifiés point à point en préservant les structures.

***

D’une part car poser une pleine identité conduit alors à identifier la source de l’ordre juridique et la source de l’ordre naturel. Ceci peut conduire à tomber dans un jusnaturalisme dans le champ politique qui trouve la source de son ordre juridique dans l’ordre naturel institué par le Créateur – ce qui pose à son tour la question, et la probable impasse, de la capacité des hommes à déterminer ces droits naturels s’ils ne trouvent de source que dans un ordre transcendant. D’autre part, sur l’autre versant, cela peut conduire à tomber dans une réduction immanente, matérialiste, et biologique du droit, comme pure détermination et superstructure des états de fait, qui conduit en pratique à une impasse morale, et à un détachement vis-à-vis de la vie humaine qui a démontré son incapacité à fonder un ordre juridique valide. C’est dans ce second versant que Schmitt tombe en bonne mesure, dès le début de son œuvre, tentant d’élucider « un droit naturel sans que le naturalisme ne puisse y pénétrer »[18] . Entièrement distincts, mais mis en relation point à point et structurale, ces deux champs s’articulent pour autant dans une relation d’interdépendance et une conversation, dans la mesure où le sujet dans le champ de l’être trouve sa valeur et sa signification – y compris morale – dans son rapport à l’autre et son existence politique, et où il existe de même une responsabilité des sujets politiques vis-à-vis de ce qui fait que l’être des sujets du champ de l’être a de la valeur pour lui-même, c’est-à-dire la dignité de l’être.

L’identification du souverain en théorie de l’Etat à Dieu en théologie présente en effet un risque qui est celui d’introduire une différence radicale entre le souverain et ceux qui participent à son ordre juridique de même qu’existe une différence radicale entre l’être de Dieu et l’être de ses créatures. Il était inévitable que Schmitt, dans le contexte de la révolution conservatrice allemande, et imprégné de fascination pour l’idée de l’Etat total, ne soit naturellement allé sur cette voie, assumant de placer un souverain monique et total en surplomb de l’ordre qu’il a institué, dans lequel les différents sujets de droit existent de manière très horizontalisée. En témoigne d’ailleurs le fait qu’il parle non de « philosophie politique » mais de « théorie de l’Etat » (Staatslehre), tout simplement car la seule théorie politique qui l’intéresse est celle qui se place au niveau des Etats souverains, dans ce qu’ils ont de statique et dans l’ordre qu’ils instituent. Pour autant, nos ordres juridiques réels mettent en évidence sous les Etats souverains, des hiérarchies de personnes morales plus ou moins complexes, qui créent leurs propres ordres juridiques internes au sein de l’ordre juridique de l’Etat, par exemple des entreprises ou des collectivités locales, et comportent des personnes physiques capables en droit, les citoyens[19] , et des processus dynamiques de formation d’institutions, de participation aux pouvoirs constitués, d’adhésion ou de dissension. Ces sujets de droit, et au premier titre les citoyens, eux aussi décident dans leurs champs propres : est-ce là une décision au sens où on l’entend quand on affirme que le souverain décide de la situation exceptionnelle ? Comment cette décision et l’exercice du pouvoir par ces sujets de droit s’articulent-ils avec la décision qui définit le souverain ? Comment appréhender la souveraineté dans ce qu’elle a de dynamique et de processuel ?

A l’échelle des citoyens, nous faisons, nous aussi, l’expérience concrète de décisions, et de pouvoirs, qui se placent au-dessus et au-delà de la pure exécution de l’ordre normatif existant : quand un juré délibère dans un tribunal, quand nous choisissons de et pour qui voter, etc. De même, lorsqu’un citoyen décide d’enfreindre la loi, non par nécessité ou par intérêt mais comme acte politique, dans le cadre d’une désobéissance civile, il y a une certaine forme de souveraineté qui s’exerce : on voit là que la capacité politique des citoyens, leur souveraineté propre, ne se réduit pas à l’exercice des libertés et des droits qui sont conférés par l’ordre juridique institué par le souverain. Comment cela s’articule-t-il avec la souveraineté de l’Etat ? Comment la décision souveraine des citoyens participe-t-elle à la souveraineté de l’Etat ?

Sur ce point, nous pouvons là encore nous appuyer sur la mise en rapport entre le politique d’une part, et le théologique et l’ontologique d’autre part. La question renvoie dans le champ théologique et ontologique au rapport entre l’être de Dieu et l’être des créatures, et à un des débats structurants de la scolastique : lorsqu’on dit que Dieu est, cet emploi du verbe « être » a-t-il la même signification que lorsqu’on dit que la créature « est » ? Est-ce bien le même être ou y a-t-il une distinction, et si oui, laquelle ? La pensée thomiste a affirmé qu’il existait bien un rapport entre l’être de Dieu et l’être des créatures : ceux-ci ne sont pas univoques, nous enseigne la Somme Théologique, en cela que les créatures ne sont pas de la même manière que Dieu est, tout d’abord car les créatures ne sont pas purement en acte, mais aussi en puissance. Mais il n’y a pas pour autant d’équivoque : il y a analogie de l’être, à la fois d’attribution et de proportionnalité. L’analogie d’attribution est celle qui repose sur les relations entre les êtres, et introduit ce faisant une hiérarchie : il y a analogie d’attribution entre dire qu’un aliment est sain, et dire qu’un être humain est sain, en bonne santé. L’analogie de proportionnalité est celle qui repose sur le rapport entre des rapports, sans s’appuyer sur une relation hiérarchique : dire que l’aile est à l’oiseau ce que la nageoire est au poisson est cette analogie[20] ; de même dire que Dieu est vivant renvoie au fait que les créatures sont vivantes au titre de l’analogie de proportionnalité non pas en ce que Dieu « vit » d’une modalité parfaite de la vie des créatures ici-bas, mais en ce qu’est présent en lui « un principe à nous complètement inconnu, mais qui joue le même rôle que l’âme des vivants terrestres »[21] .

Selon cette lecture, la décision des citoyens renverrait à la décision du souverain en ce que cette dernière serait un reflet imparfait de la décision du premier – analogie d’attribution – et en ce qu’elle serait au citoyen ce qu’est la décision du souverain au souverain – analogie de proportionnalité. Mais alors, s’il existe une disjonction aussi nette entre décision du citoyen et décision du souverain, comment comprendre la participation du citoyen au processus politique du souverain ? Une tentative de synthèse peut être trouvée dans l’œuvre de Przywara[22] , qui cherche justement, dans le champ théologique et ontologique, à expliquer en quoi le rapport de Dieu à la créature ne se résume pas à une relation du sujet à l’objet : c’est en lisant ce rapport suivant non pas le couple « sujet-objet » mais « essence-existence » qu’il est possible de construire cette réconciliation, et d’exposer la créature dans une métaphysique a priori, comme « manifestation de Dieu ». Dit autrement, il y a certes un mouvement du créateur vers la créature en ce qu’il dispose comme sujet de l’ordre général des choses dans lequel s’inscrit l’être des créatures, qui procède de l’être du créateur, mais il y a également une remontée des créatures vers le créateur, qui en sont une manifestation existentielle et un témoignage, ce dont la forme la plus achevée est l’activité de connaissance – dans le champ métaphysique – et de communion – dans le champ théologique ; il n’est par ailleurs pas pertinent de hiérarchiser ces deux mouvements, qui s’opèrent simultanément et sont d’égale importance. Pour revenir à notre problème, la souveraineté politique, le parallèle que nous avons tissé nous permettrait de déduire dans le champ de la théorie de l’Etat que le souverain et le citoyen ne sont pas dans un rapport vertical de sujet de droit à objet de droit, mais bien dans un rapport qui se lit selon le couple « pouvoir-décision » : c’est dans et grâce à l’ordre juridique créé par le souverain que le citoyen peut exercer son autonomie décisionnelle et plus généralement ses libertés politiques, mais c’est également dans chaque acte de décision libre par les citoyens, participant au processus du pouvoir politique, et participant du souverain que se manifeste le souverain : c’est par la continuité du consentement des gouvernés, réelle à chacun de leurs actes de décision politique dans l’ordre juridique qui matérialise leur participation au souverain, que se dévoile l’existence du souverain. Cet angle d’approche permet également d’appréhender le phénomène par lequel s’érige, dans le champ du politique, un souverain nouveau, porté par la continuité des décisions politiques et de la communion d’objectif politique des citoyens, c’est-à-dire le phénomène révolutionnaire : c’est d’une collectivité de citoyens, et de leur décisions politique portées par une conscience commune que peut partir la construction d’un ordre juridique nouveau, hors du souverain existant.

Une autre voie serait de suivre Duns Scot[23], et d’horizontaliser l’être, en lui donnant la même signification, qu’il s’agisse du créateur ou de la créature, en rejetant à la fois l’existence d’une relation d’analogie de l’être – c’est-à-dire une identité relative entre l’être de la créature et l’être du créateur, ce dernier en étant la forme pleine et inaccessible – et d’un équivoque sur l’être – c’est-à-dire une rupture radicale entre ce que signifie « être » pour le créateur, et ce que cela signifie pour la « créature » – pour considérer qu’il existe « un certain concept univoque à lui et à la créature »[24] , c’est-à-dire qu’il s’agit en réalité bien du même « être » dans les deux cas. Il faut en effet penser l’existence, au-delà de l’être en général, d’individus singuliers, chacun doté de caractéristiques qui lui sont propres, et Duns Scot se refuse à confier à la seule matière, toujours indéterminée, ce rôle, que la forme, toujours générale, ne peut jouer non plus. La source de l’individualité se trouve dans un processus d’individuation continu, antérieur à la rencontre de la matière et de la forme : il faut là s’attacher à ce processus continu, en relation constante avec le reste de l’ordre de l’être, davantage qu’à l’individu dans ce qu’il a de statique, selon Deleuze : c’est d’abord au devenir, à l’être en mouvement, vers l’autre, vers autre chose, qu’il faut s’attacher. Pour revenir au champ du politique, il n’y a pas de distinction entre le pouvoir du souverain et celui des citoyens, et la clé de compréhension doit être recherchée dans le processus par lequel se créent dans les entités du corps politique – au premier titre les citoyens – une conscience et une capacité décisionnelle qui soit véritablement politique, c’est-à-dire le processus de politisation. Le souverain ne diffèrerait pas en nature des citoyens pour ce qui est de son pouvoir politique, mais porterait simplement la forme la plus aboutie et « totale » du processus de politisation, en ce qu’il agrègerait le plus grand nombre commun d’acteurs politiques capables de faire communauté. Et surtout, le souverain plus qu’un être statique est-en-devenir.

On le voit, ces deux voies se rejoignent en partie pour leurs conséquences pratiques dans notre objet d’étude. Davantage que la souveraineté comme stock, c’est-à-dire comme ordre institué et permanent, ou comme ensemble d’attributs d’une entité politique, comme peuvent donner à le penser les deux premières définitions, c’est à une souveraineté comme flux que nous devons nous attacher. C’est dans le mouvement continu de participation des citoyens au processus politique que le souverain existe : le souverain est acte pur de décider, car il existe à chaque fois qu’un des citoyens décide politiquement, en tant que participant consentant du souverain. Dans le même temps, le souverain existe comme conséquence émergente du processus de politisation des citoyens et en vue de la poursuite de ce processus. Une souveraineté qui n’existerait que comme stock, c’est-à-dire que comme un ordre juridique institué, sans participation décisionnelle continue et sans processus de politisation, serait une souveraineté morte. Un bon exemple de cette distinction est celle des gouvernements en exil : ceux-ci ne disposent pas d’une souveraineté politique parce qu’ils détiennent tel ou tel attribut de la souveraineté comme stock, comme un gouvernement plus ou moins fonctionnel, établissant des relations avec d’autres Etats, et qui continuerait d’agiter un drapeau et de maintenir tel ou tel signe de la souveraineté. Ils disposent d’une souveraineté politique parce que, et aussi longtemps qu’ils continuent d’être portés par la décision politique de citoyens exilés qui s’organisent dans leur cadre et lui reconnaissent une autorité, et par la dissidence intérieure de ceux restés au pays – autre forme de décision politique, et en vue du déploiement continu et futur de l’idée d’œuvre politique qu’ils portent et auquel les citoyens adhèrent. Londres n’est pas Sigmaringen.

De même, entre l’Etat et les citoyens se déploient d’autres institutions intermédiaires, qui peuvent être dotées dans l’ordre juridique d’une forme de souveraineté propre. Il serait tentant de les renvoyer toujours à la souveraineté de l’Etat qui institue un ordre juridique dans lequel cette souveraineté s’exercerait par délégation : cela paraît notamment être le cas des collectivités locales dans l’ordre juridique français, qui bien qu’elles soient dotées d’une libre administration ne sont pas capables de se créer ou se structurer de manière totalement libre – c’est in fine l’autorité éventuellement déconcentrée de l’Etat qui prend les actes en ce sens – et demeurent soumise à un contrôle de légalité par l’Etat, qui vise précisément à vérifier que leur capacité décisionnelle s’exerce dans le stricte périmètre de l’ordre juridique institué par lui. Pour autant, il existe également des souverainetés composites, par exemple entre un Etat fédéral et ses entités fédérées, ou entre l’Union européenne et les Etats-membres. Si la souveraineté est totale et absolue comme le pose Bodin, comment comprendre qu’elle puisse s’articuler entre plusieurs entités ? Comment se joue la coexistence d’une souveraineté fédérale et le respect de souverainetés fédérées ?

Le développement que nous venons d’opérer permet d’éclairer cette question : les institutions intermédiaires existent dans le champ du politique comme manifestations du processus de politisation des citoyens qui s’organisent, et comme expression d’une souveraineté comme flux[25], ou souveraineté comme devenir. C’est en tant que moyens de participation au politique des citoyens qu’elles disposent d’une forme propre de souveraineté et d’existence politique, concourant au souverain dans un processus dynamique en ce que la conscience politique qu’elles expriment et l’objectif politique qu’elles portent dans leurs décisions participent du souverain, forme la plus totale de la conscience et des décisions politiques. S’il existe des souverainetés fédérées sous la souveraineté fédérale, c’est en tant que dynamique de participation au processus politique fédéral, et en tant que continuité de consentement et de décision de participer à la fédération. S’il existe, d’une certaine manière, une souveraineté européenne et des souverainetés nationales, c’est parce qu’émerge des citoyens et de leurs organisations politiques, dont les Etats-membres, un consentement à un processus décisionnel européen commun dont la dynamique est la création d’une union toujours plus proche, dans un processus de politisation européen, et non plus seulement national, dont l’un des meilleurs témoignages est la cohérence de plus en plus grande entre les mouvements des opinions nationales, attestant de la conscience croissante d’une communauté d’intérêts politiques et l’existence de plus en plus concrète de partis et d’une vie politique européenne dans une sphère publique elle aussi européenne.

La souveraineté nationale s’exerce dans la limite où elle s’inscrit dans cette dynamique ; et la souveraineté européenne trouve sa source, son existence continue, et sa capacité à animer un ordre juridique dans la continuité de participation et de consentement des citoyens et de leurs institutions au projet européen. Symétriquement la souveraineté européenne doit dans cette perspective s’attacher dans l’ordre juridique qu’elle institue et dans son articulation avec la souveraineté des Etats-membres à garantir à ceux-ci et à leurs citoyens la pleine faculté de conduire leur processus de politisation, leur participation continue et consentante au projet européen, ce qui est le fondement du principe de subsidiarité.

Là encore, réduire le paradigme du politique à la distinction « ami-ennemi », réduire l’institution d’un ordre au point de départ qui est cette désignation et cette partition, au sein du corps social ou entre un corps social et un autre en fait un processus purement descendant, et réduit le projet politique du souverain à l’identification et à l’élimination de l’ennemi public, ce qui échoue à lui donner toute dynamique : que devient le souverain une fois le dernier ennemi éliminé, à moins d’en trouver un autre ? Bien plutôt, le paradigme du politique doit être recherché dans les processus de politisation que nous avons mentionnés plus haut, et donc dans des processus de prise de conscience sociale – notamment d’adhésion et de participation commune au souverain – et à partir de cette prise de conscience, d’affirmation d’une subjectivité dans laquelle la décision devient possible. Le paradigme du politique réside dans le processus permanent, et continu, de construction de subjectivités politiques, par chaque citoyen, et ce faisant, de découverte et de construction de la subjectivité politique du souverain. Le paradigme du politique est l’affirmation des citoyens, et du corps politique souverain, non plus comme objet, mais comme sujet commun[26], existant et décidant pour son devenir.

En suivant cette voie reposant sur la méthode analogique et en approfondissant le lien d’analogie entre champ du pouvoir/décision, et champ de l’être/existence, c’est-à-dire entre théorie de l’Etat et ontologie, on parvient à dire de manière plus exacte les choses : la souveraineté est au champ du pouvoir/décision ce qu’est la subjectivité, c’est-à-dire le propre du sujet, dans le champ de l’être/existence. Est souverain celui qui dépasse son statut d’objet juridique pour devenir dans le champ du politique ce qu’est un sujet dans le champ de l’ontologie. On retrouve ici les deux premières définitions, dans un sens plus complet, dans la mesure où ce qui fonde le sujet est la reconnaissance mutuelle de sa subjectivité par un autre – réciprocité –, et sa capacité à s’affirmer dans sa dignité par ce rapport à l’autre comme plus que son objet. Ensuite, ce qui caractérise le sujet politique est qu’il existe en vue du devenir qu’il se choisit, et doit donc être doté des moyens de sa continuité dans l’être, à commencer par une territorialité, au sens d’une extension spatiale et sociale et des moyens d’action concrète dans ce périmètre, et la capacité à organiser en lui les processus de politisation qui le fondent. Enfin, et surtout, le souverain politique ne doit pas être lu comme statique mais comme devenir : à la fois devenir des processus internes qui le fondent et le refondent constamment par la dynamique des processus de politisation, et devenir externe, dans son rapport aux autres souverains et dans la tension qui l’anime d’un projet politique.

2. De la souveraineté politique vers la souveraineté économique

Oh les beaux jours

A présent que nous avons esquissé les contours d’une théorie de la souveraineté politique, reste à identifier comment cette notion peut trouver à s’appliquer au champ de l’économique. Nous allons ici devoir opérer une nouvelle parallélisation : comme nous avons dans la précédente section utilisé le parallèle fécond entre le champ de la théologie – et de l’ontologie métaphysique – et le champ de la théorie de l’Etat, ou plus généralement de la philosophie politique, en assurant une identification point à point et une mise en relation des structures systématiques de l’être et de l’existence d’une part, et du pouvoir et de la décision d’autre part, il est possible d’opérer le même transfert point à point, et la même mise en relation des structures entre le champ du pouvoir et de la décision politique avec le champ du pouvoir et de la décision économique. On peut observer qu’au premier ordre, l’analogue économique du pouvoir politique et de l’être métaphysique est la propriété : détenir le pouvoir sur un objet politique se met en rapport de la détention de la propriété sur un objet économique. Dans la même continuité, l’analogue économique de la décision politique est la transaction, c’est-à-dire l’action économique : le choix économique d’agir sur sa propriété ou d’acquérir une nouvelle propriété, qui se met en relation avec le choix politique d’exercer un pouvoir, ou d’en ériger un nouveau sur son objet politique. Enfin, l’ordre juridique dans le champ politique, comme espace dans lequel les pouvoirs institués forment leurs décisions et les mettent en œuvre se met en regard de l’ordre du marché dans lequel les acteurs économiques disposent de leurs propriétés et réalisent des transactions, ou plus exactement ce que la doctrine constitutionnelle française désigne par ordre public économique, dont le fonctionnement concurrentiel des marchés est une composante fondamentale mais non exclusive[27].

Selon ce parallèle, et en suivant le fil du développement précédent en politique, de même que l’analyse des phénomènes politiques et juridiques doit partir de l’analyse du processus de politisation des citoyens et de leur participation à une souveraineté commune, l’analyse des phénomènes économiques doit partir de l’analyse de l’action humaine, et des termes de l’échange, de la catallactique : ceci nous oriente naturellement vers une approche autrichienne. Comme l’exprimait L. von Mises : « Le sujet de l’économie, ce n’est pas les biens et les services, c’est les actions des hommes vivants. Son but n’est pas de s’étendre sur des constructions imaginaires telles que l’équilibre. Ces constructions ne sont que des outils de raisonnement. La seule tâche de l’économie, c’est d’analyser les actions des hommes, d’analyser des processus.[28] »

Reste alors à élucider ce que peut être la souveraineté dans ce champ économique, en s’appuyant comme nous l’avons fait dans la section précédente sur le parallèle, et le va-et-vient, avec les structures systématiques du politique. Nous l’avons posé : le souverain politique est acte pur de décision, qui dépasse son statut d’objet juridique pour devenir un sujet politique et donc un sujet de droit. Le souverain économique serait donc acte pur de transaction, qui dépasse son statut d’objet des forces du marché pour devenir un sujet du marché. Le souverain économique est donc celui qui est sujet de l’ordre public économique, c’est-à-dire celui qui est capable d’ériger un marché, d’en ordonner le fonctionnement, aux fins des objectifs, de l’idée d’œuvre économique qu’il définit, et celui qui est capable de dépasser dans son action économique l’application mécanique des règles de l’offre et de la demande pour agir librement dans les fins qu’il s’assigne.

La théorie économique et la doctrine juridique appliquées au monde économique comportent une définition des acteurs de marché capables de s’extraire des comportements qui résultent mécaniquement de l’application des forces économiques et des règles de l’offre et de la demande. En droit européen, depuis l’arrêt United Brands (1978)[29], la définition d’une position dominante (monopoly power) renvoie à « la position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs ». L’acteur dominant est sur un marché pertinent donné celui qui dispose d’un pouvoir de marché, ou pouvoir de prix (dans une appréciation lato sensu du prix) et qui est ainsi capable d’agir sur le marché indépendamment des contraintes qu’exerce normalement la concurrence des autres offres face à la demande. Ces acteurs en position dominante exercent alors un pouvoir de marché sur un marché pertinent donné, entendu comme un espace concurrentiel sur lequel existe une substituabilité de la demande[30] : leur apparition au sein de marchés est une manifestation spontanée de l’action des acteurs économiques dans l’ordre du marché qui ont intérêt à s’entendre pour exercer un pouvoir économique dans les transactions. L’ordre du marché contient ainsi en lui-même la possibilité pour les acteurs de s’en extraire, mais s’ils le font et créent un acteur dominant ou un cartel, ils tuent le marché et les vertus économiques qu’apporte son fonctionnement concurrentiel[31]. A l’autre extrême, inclus dans le marché car inclus dans ses processus mais en même temps exclu de participation active à celui-ci et à ses transactions, figure celui qui n’est plus qu’objet des forces de marché, et qui est réduit à l’état de marchandise ou de commodité[32].

Pour autant, les acteurs en position dominante ne sont jamais en position dominante que relativement à un marché pertinent donné. L’acteur qui est sujet du marché de manière absolue, ou la plus totale, est le souverain économique : il est celui qui institue les marchés, qui en définit les limites (« au commencement se trouve la clôture »), et qui peut y agir pour ses propres fins, y compris en disposant des positions dominantes qui peuvent y émerger ; et il est celui qui peut ériger des marchés au-delà de ceux qui résulteraient de l’ordre spontané émergent des agents économiques qui lui préexistent. Le souverain économique est donc celui qui a le monopole des marchés : monopole de les créer, de les délimiter géographiquement et comme marchés en cause, le monopole de déterminer quels acteurs économiques sont admis ou non à y participer, le monopole d’y disposer d’un pouvoir de marché[33], d’une part par l’action directe du souverain dans le marché, d’autre part par la définition, la régulation, ou la suppression des positions dominantes.

Ici à nouveau, il convient de se défier de toute tentation de placer une rupture entre le souverain économique et les agents qui participent à l’ordre économique qu’il institue. Le souverain économique est pleinement partie à l’ordre des marchés, il peut être amené à y participer – ne serait-ce que pour en dériver les ressources nécessaires à son fonctionnement –, se nourrit de l’information qui y est produite, et agit en vue de l’action économique en devenir et de son déploiement, c’est-à-dire du développement économique. Il est tourné vers l’action des agents dans l’ordre qu’il institue, et dérive le sens de son action économique de l’adhésion des agents au devenir économique qu’il anime et de leurs transactions dans les marchés qu’il organise. Il serait permis d’aller jusqu’à poser qu’il est soumis à une mise en concurrence des souverains économiques par les agents économiques, qui peuvent choisir d’arbitrer entre différents marchés plus ou moins bien organisés par rapport à leurs besoins selon leurs intérêts économiques, de même que le souverain politique est soumis à la confiance / censure par les citoyens.

On pose ainsi une définition claire de la souveraineté économique, cohérente avec la définition de la souveraineté politique. Cette définition permet de discerner la distinction entre souveraineté économique et autarcie ou autosuffisance. Pour être souverain économique il n’est pas nécessaire que la totalité du marché d’un bien ou d’un service soit inscrite dans un périmètre géographique déterminé, ou que les acteurs présents dans ce périmètre puissent à eux seuls garantir la satisfaction de la demande : il suffit d’avoir la capacité effective de délimiter qui peut participer ou non à ce marché, et d’en assurer le fonctionnement efficient dans la durée, en prémunissant ce fonctionnement efficient d’interventions externes qui en distordraient les résultats correspondant à l’optimum socio-économique, éventuellement ajusté au regard des objectifs de politique publique assignés par le souverain politique. Dans le cas général, forcer le marché intérieur à n’être satisfait que par des productions locales, ou forcer les productions locales à se doter de moyens dimensionnés pour pouvoir satisfaire toute la demande éloigne ce marché de l’optimum socio-économique, et dégrade la souveraineté économique en ce qu’elle détruit une partie de son efficience concurrentielle, et confère à des acteurs en nombre défini un pouvoir de marché additionnel, en excluant certains de leurs concurrents. L’autarcie ou l’autosuffisance peuvent être des buts recherchés dans certains cas par le souverain économique, qui par définition peut les réaliser s’il est souverain, puisqu’il a le monopole sur des marchés, mais seulement lorsque l’équilibre est favorable entre ce que coûte cette autarcie ou cette autosuffisance au surplus collectif, et ce qu’elle apporte en termes de garantie de la continuité de fonctionnement du marché contre des interventions externes, si l’on veut que cette souveraineté économique soit efficace. Il en va de même en matière politique : c’est dans une logique de subsidiarité également que les interventions du souverain politique pour écarter des parties prenantes de l’ordre juridique ou du processus de politisation doivent se limiter strictement au nécessaire pour assurer la continuité de fonctionnement des processus politiques, notamment face à des atteintes externes.

Elle permet encore de discerner la distinction entre souveraineté économique et indépendance économique. Tout d’abord parce qu’il n’existe jamais réellement d’indépendance économique : puisque la sphère économique est celle de la propriété et de sa transaction, il n’existe que des interdépendances. Si l’un dépend d’un fournisseur pour un bien ou un service peu substituable, ce même fournisseur ou un autre peut aussi avoir des dépendances économiques, et en tout état de cause reçoit en retour paiement dans la transaction. Certes il existe des cas où un fournisseur tiers détient un pouvoir de marché et peut imposer son prix, ou refuser de fournir un bien ou un service donné, mais il n’y a pas de différence du point de vue du souverain économique entre celui qui détient ce pouvoir de marché au sein de son marché intérieur parce qu’il est en position dominante, ou celui qui est un partenaire commercial extérieur, éventuellement doté de motivations politiques à intervenir dans le marché intérieur. Dans les deux cas, s’il est souverain économiquement, il peut prendre des mesures soit à destination d’un acteur externe à son marché, soit pour réguler une position dominante interne à son marché, si cela est nécessaire pour préserver la continuité du fonctionnement efficient et concurrentiel du marché, dans le but identique de maîtriser leur pouvoir de marché – puisque sinon il n’aurait pas le monopole du marché. La souveraineté économique, en tant que détention du « monopole des marchés » réside tout autant dans la capacité à réguler les pouvoirs de marché internes que dans la capacité à réguler les pouvoirs de marché des partenaires commerciaux, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas économiquement mais politiquement déterminés. Elle recouvre le fait d’être le sujet des forces économiques, et donc de ne pas se laisser être l’objet d’autrui, ne pas se laisser soumettre à l’action d’acteurs économiques ou politiques externes qui imposeraient leur pouvoir de marché, comme les partenaires commerciaux, ou internes, comme des positions dominantes, sauf à en avoir décidé ainsi et à ce que cela soit dans son intérêt propre, en vue de la préservation de sa propre dynamique économique.

Elle permet enfin d’éviter de rattacher la souveraineté économique à des « attributs de la souveraineté », comme « battre monnaie », « lever l’impôt » ou disposer du contrôle des prix. De même que ce n’est pas le sceptre ou la couronne qui font le souverain politique, la souveraineté économique ne peut être réduite à aucun de ces éléments. A titre d’exemple, dans le champ monétaire, la souveraineté ne réside pas dans le fait d’exercer par soi-même une force de marché, par exemple en disposant directement du monopole de la création monétaire par l’émission fiduciaire directe : cette création peut être déléguée à d’autres dont on contrôle et régule l’activité à travers le banquier central, mais la souveraineté peut même être exercée précisément dans le choix de refuser de porter atteinte, pour des raisons politiques, à la formation du stock de monnaie selon des processus auxquels le souverain choisit de ne pas avoir prise, pour peu que ce choix soit conscient et procède d’une vision propre du rôle qu’il souhaite avoir dans l’ordre économique qu’il institue : les Etats-Unis d’avant la création de la Federal Reserve (1837–1913) comportaient bien déjà un souverain économique.

Enfin, fréquente est la tentation de rattacher à la notion de « souveraineté économique » dans le discours commun la maîtrise de tel ou tel « secteur stratégique », sans que cette notion ne soit jamais bien clairement définie. Cette tentation est particulièrement forte en France où l’idée de « champions nationaux » portant des « grands projets emblématiques » a été particulièrement ancrée dans le discours politique autour de totems industriels qui mettent autant en avant les succès technologiques passés qu’ils occultent les non moins nombreux échecs. On peut y discerner, notamment, l’ombre portée d’un gaullisme qui s’est pour l’essentiel refusé à une construction doctrinale économique ordolibérale comme les démocraties chrétiennes d’Europe de l’Ouest, et donnait au « Plan » et à la réalisation d’ouvrages emblématiques un rôle politique et symbolique sans pour autant lui dénier toute valeur économique. Bien souvent, cette expression de « secteurs » ou de « filières » stratégiques prête à instrumentalisation, tant l’absence de définition claire comme sa facilité d’usage comme thought terminating cliché du discours politique permet de l’appliquer à n’importe quel secteur. Comme cela a pu être dit, dans la pratique politique, il n’existe pas de définition d’un secteur ou d’une entreprise stratégique, si ce n’est d’être un secteur ou une entreprise qu’un ministre souhaite subventionner.

Là encore, la réflexion construite plus haut autour de la souveraineté politique peut nous éclairer. La souveraineté économique, comme la souveraineté politique, doit s’appréhender comme dynamique, comme flux, et non comme stock. Pour le souverain politique, s’il existe au sein de l’ordre qu’il institue des corps constitués et des actions politiques qui doivent être préservées tout particulièrement, c’est parce que ceux-ci participent à son devenir, s’alignent avec son idée d’œuvre, et conditionnent la continuité et le devenir des processus de politisation des citoyens. Si certains droits politiques, si certaines institutions, comme l’espace public, comme les instances de la démocratie représentative, comme le fonctionnement des pouvoirs exécutifs et judiciaires revêtent une importance particulière, ce n’est pas pour eux-mêmes, mais parce que, et dans la limite où ils permettent la poursuite du devenir politique de la collectivité, et du fonctionnement dynamique des processus de politisation qui l’animent. Et le rôle du souverain à leur égard n’est pas de s’autoriser à agir plus particulièrement dans ces domaines, mais bien au contraire à les protéger, c’est-à-dire s’abstenir d’y agir, et à les prévenir de toute interférence tierce, pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle. Et ces secteurs essentiels du souverain politique ne doivent pas être vus comme simplement ceux qui permettent effectivement le fonctionnement des institutions et du souverain, mais aussi comme ceux en vue desquels son action trouve son sens politique. Il en va de même que dans le champ de l’être, où pour rester sujet, le sujet ne peut se réduire à la protection de son existence très matérielle et de sa vie biologique, mais doit encore défendre sa dignité et sa capacité à exister, pour être plus qu’un objet[34] .

De l’exacte même manière, s’il existe une souveraineté économique, il serait vain de la résumer à la protection de « secteurs stratégiques » énumérés. On n’est pas « souverain » parce qu’on maîtrise une « filière acier » ou une « filière automobile » : il faudrait sinon considérer que ne sont pas souverains ceux qui n’en disposent pas sur leur sol. Pourtant, il faut bien admettre que Singapour, Israël ou le Danemark disposent d’une souveraineté économique, et ce parce que dans les termes des échanges mondiaux auxquels ils participent pleinement, leurs produits sont aussi nécessaires à leurs partenaires commerciaux qu’il leur est nécessaire d’accéder aux échanges, et qu’ils disposent pleinement et librement de la faculté d’agir sur leur ordre économique interne, sur leurs échanges avec les tiers, et sont animés d’agents portés par un processus de développement économique, et imbriqués productivement dans le système économique et politique mondial d’une manière qui rend prohibitivement coûteux pour d’autres souverains politiques ou économiques de porter atteinte à leur souveraineté économique.