Et si les (vraies) réformes étaient ailleurs ? Réponse à l’Institut Montaigne sur le marché du travail et l’emploi

Ce rapport de Terra Nova, issu d’un groupe de travail pluridisciplinaire présidé par Martin Richer, est une réponse à une note de l’Institut Montaigne portant sur un grand nombre de sujets touchant au marché du travail et à l’emploi. Il pointe des désaccords tant au niveau du diagnostic que des propositions. Assurance-chômage, réforme des retraites, capacité de négociation des partenaires sociaux, durée du travail ou encore place de l’Etat sont quelques-uns des thèmes abordés dans cette discussion critique.

En prenant l’initiative de cette réponse à une note de l’Institut Montaigne sur l’emploi et le marché du travail, il ne s’agit nullement de polémiquer à partir de points de vue que l’on devine d’emblée assez différents, mais de se livrer à un exercice de discussion publique et de critique raisonnée.

Nous avons voulu répondre ici à la note de l’Institut Montaigne intitulée « Emploi : le temps des (vraies) réformes ? », rédigée l’été dernier en vue de la conférence sociale de juillet 2014 par Bertrand Martinot, ancien conseiller social (2007–2008) du Président Nicolas Sarkozy, puis Délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle (2008–2012). Cette note qui synthétise et réactualise les analyses d’un essai publié par ce même auteur en octobre 2013, brasse un très grand nombre de sujets. C’est aussi la raison pour laquelle elle a retenu notre attention : elle nous permet de faire le point sur la plupart des débats en cours au moment où beaucoup parlent de réformer le marché du travail et ouvrent différentes pistes. Nous avons souhaité à cette occasion faire la part entre nos accords et nos désaccords avec l’Institut Montaigne et essayer de tracer le chemin de possibles réformes futures.

Après avoir établi la liste de nos points d’accord, sur lesquels nous nous étendons peu, nous formulons plusieurs critiques d’ordre général (le manque de mise en perspective macro-économique, l’insuffisante distinction entre les réformes qui permettent de créer des emplois et celles qui améliorent d’autres aspects du marché du travail, le manque de distinction entre le court et le moyen-long terme). Ensuite, nous entamons l’examen des critiques et des propositions de l’Institut Montaigne sur des sujets aussi différents que l’assurance-chômage, le compte pénibilité, l’ANI du 11 janvier 2013, la capacité de négociation des partenaires sociaux, la durée du travail, le salaire minimum, le droit de la rupture du contrat de travail, etc.

La discussion sur ces différents points fait apparaître des divergences d’appréciation, d’interprétation ou de préconisation, mais elle met aussi en lumière des désaccords sur les moyens de la réforme. Où l’Institut Montaigne semble prêt, au nom de l’urgence, à revenir à des méthodes de nature plus jacobine, Terra Nova est attaché au renforcement du dialogue social et des voies de la social-démocratie. Où l’Institut Montaigne épouse en grande partie une lecture néo-classique du marché du travail et met en avant les difficultés d’appariement entre l’offre et la demande sur ce marché, Terra Nova privilégie une lecture plus large, qui tienne un meilleur compte des conditions macro-économiques, et considère que la « bataille pour l’emploi » se joue en même temps sur d’autres terrains que celui du seul marché du travail.

Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire présidé par Martin Richer, dont le rapporteur a été Luc Pierron.

Ce rapport a été élaboré par un groupe de travail pluridisciplinaire composé notamment de :

Martin RICHER, consultant en Responsabilité sociale des entreprises et coordonnateur du pôle « Affaires sociales » de Terra Nova, président du groupe de travail ;

Luc PIERRON, conseiller à la Présidence de la MGEN, rapporteur du groupe de travail ;

Guillaume DUVAL, rédacteur en chef de la revue Alternatives économiques ;

Caroline LE MOIGN, conseillère économique de deux députés à l’Assemblée Nationale ;

Florian MAYNERIS, maître de conférences en économie à l’Université catholique de Louvain ;

Antoine NESKO (pseudonyme), haut fonctionnaire ;

Florent NOEL, professeur à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris et chercheur au sein de la chaire MAI (Mutations – Anticipations – Innovations) ;

Christian PELLET, directeur général du cabinet Sextant ;

Henri ROUILLEAULT, directeur général de l’ANACT (1991–2006) et auteur des rapports ‘Anticiper et concerter les mutations’ (2007) et ‘Renforcer l’accompagnement des transitions professionnelles’ (2010)

Sebastian SCHULZE-MARMELING, Chercheur associé au Centre d’études de l’emploi (CEE).

Depuis le début de la crise, ce sont plus d’un demi-million d’emplois qui ont été détruits [1] . Le chômage est installé à des niveaux très élevés. Et aucune projection ne permet d’espérer une véritable embellie à court terme : les prévisions de croissance pour 2014 et 2015 ont une nouvelle fois été revues à la baisse [2] ; le climat des affaires et le taux de marge des entreprises continuent de se dégrader [3] ; Pôle Emploi devrait compter près de 250 000 nouveaux inscrits d’ici la fin de l’année prochaine [4] …

Avec sa note intitulée « Emploi : le temps des (vraies) réformes ? » [5] , rédigée en vue de la Conférence sociale de juillet 2014, l’Institut Montaigne ne s’y est pas trompé : les réformes engagées jusqu’alors ne sont pas parvenues à déjouer les prédictions. Une telle prise de position n’est cependant pas nouvelle, cette note synthétisant et réactualisant un essai publié en octobre 2013 par Bertrand Martinot [6] .

Nous sommes bien sûr d’accord pour souligner l’urgence d’agir en faveur de l’emploi. Nous nous reconnaissons également dans plusieurs analyses et propositions formulées à cette occasion par l’Institut Montaigne ; et ce d’autant plus, qu’elles sont proches de certaines de nos productions passées :

C’est le cas en matière de financement de la protection sociale, sujet sur lequel nous préconisions dès 2011 « un transfert de cotisations sur un impôt progressif » pour neutraliser l’impact du coin sociofiscal sur la compétitivité des entreprises et renforcer le caractère redistributif des prélèvements [7] . Il nous paraît en effet nécessaire d’élargir l’assiette sur laquelle reposent les prélèvements sociaux, à défaut de quoi ces derniers continueront de peser lourdement sur le coût du travail salarié.

De même, dans une note parue en octobre 2011 [8] , nous estimions nécessaire « de considérer et de réinvestir » les différentes formules d’alternance, « sous peine de voir sacrifiées des classes d’âges entières et de continuer à perdre notre tissu industriel, faute de compétences ».

Sur l’emploi des femmes et des seniors, l’Institut Montaigne souhaite « supprimer les nombreuses complexités […] qui sont trop souvent des obligations purement formelles ». Bien qu’une telle formulation puisse paraître maladroite, en laissant à penser que les femmes et les seniors seraient en soi des publics problématiques, nous sommes d’accord pour regretter le caractère trop formel des obligations pesant sur les entreprises (obligations de négociation, obligation de conclure des accords ou de prendre des mesures dans ces matières). Les réglementations se révèlent peu efficaces et abordent le dialogue social par la contrainte, le défaut de négociation ou de plan d’actions se traduisant par une pénalisation financière des entreprises. Tout est fait pour aboutir à des engagements a minima qui ne permettent ni de faire évoluer les situations, ni de faire droit au consensus régnant sur ces sujets. Le formalisme des contraintes imposées aux entreprises pourrait être avantageusement remplacé par une meilleure structuration de la négociation, et davantage de moyens donnés à celle-ci.

En outre, lors d’un rapport publié en mai 2014 [9] , nous voulions « améliorer l’efficacité, l’équité, l’accessibilité et la lisibilité de notre système de formation continue » pour permettre à ceux qui n’en bénéficient pas, ou encore trop peu (NEETs [10] , personnes éloignées de l’emploi ou à faible qualification, plus de 45 ans, etc.), de devenir les cibles prioritaires de l’action publique. L’Institut Montaigne nous a rejoints sur ces recommandations dans une étude récente [11] . Parallèlement, nous préconisions de conditionner les allègements de cotisations sociales sur les bas salaires au financement de formations obligatoires d’actualisation des savoirs de base dans le plan de formation des entreprises. Cette dernière proposition, qui vise à « ré-internaliser » une partie des coûts pesant sur la collectivité, poursuit une logique identique à celle que promeut l’Institut Montaigne lorsqu’il propose d’instaurer un système de bonus/malus à l’assurance-chômage pour les CDD.

Nous sommes aussi en accord sur une éventuelle fusion de la prime pour l’emploi (PPE) et du RSA activité. Cette refonte des dispositifs destinés aux travailleurs modestes auraient plusieurs mérites : une simplification administrative, un meilleur ciblage des bénéficiaires, un versement unique, plus réactif et en plus grande adéquation avec les objectifs poursuivis ainsi qu’une augmentation du taux de recours. Elle figure d’ailleurs en bonne place dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et l’inclusion sociale, dont le suivi est assuré par François Chérèque [12] .

Pour finir, nous partageons pleinement le souci de lutter pour la simplification et la transparence des règles et procédures imposées aux entreprises. Notre récent soutien à l’action menée par le Conseil pour la simplification de la vie des entreprises en est le dernier exemple [13] .

Ces points d’accord constituent un consensus significatif. Ils ne sauraient cependant masquer les désaccords et divergences sur lesquels il nous semble utile de nous arrêter à présent.

1 – Remarques liminaires

1.1 – L’absence de perspective macroéconomique

L’Institut Montaigne fait peu de place à la lecture macro-économique des problèmes et suggère souvent que le chômage serait l’effet principalement d’institutions du marché du travail dysfonctionnelles. Sans doute ces institutions sont-elles perfectibles, tant du point de vue de l’efficacité économique que du point de vue de l’équité. Mais ce raisonnement fait trop souvent l’impasse sur des facteurs qui n’ont pas directement à voir avec les institutions du marché du travail et qui pèsent pourtant fortement sur la création d’emplois.

Le niveau de l’investissement privé ou encore le type de spécialisation et de positionnement de notre appareil productif sont également de puissants facteurs d’explication de l’évolution de l’emploi. Les politiques d’ajustement budgétaire (que ce soit par des hausses d’impôts ou par des coupes dans les dépenses publiques) peuvent également, en déprimant la demande, avoir un impact négatif sur la création d’emplois. Les situations de rente liées à diverses formes de règlementation peuvent aussi peser négativement sur la compétitivité comme sur l’emploi.

Les difficultés d’appariement entre l’offre et la demande sur le marché du travail ne sont en définitive qu’une partie du problème, et sans doute pas la plus déterminante. A la fin, les entreprises créent des emplois lorsqu’elles ont des raisons de faire des anticipations positives sur l’avenir. Laisser penser que le principal obstacle à de telles anticipations résiderait dans les formes de notre marché du travail ne paraît pas très raisonnable : entre 1997 et 2001, plus de deux millions d’emplois ont été créés dans notre pays [14] , alors même que les institutions du marché du travail étaient encore moins flexibles qu’aujourd’hui. La pondération des facteurs qui ressort de l’étude de l’Institut Montaigne peut paraître biaisée en faveur d’un parti-pris idéologique.

1.2 – L’absence de distinction entre les réformes qui permettent une création d’emplois et celles qui améliorent d’autres aspects du marché du travail

Toutes les réformes présentées sont placées sous l’étiquette « réforme pour l’emploi » et uniquement jugées sous cet angle. Or, l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 par exemple n’a pas pour seul objectif de créer des emplois. Il permet aussi d’améliorer la situation de certains travailleurs précaires et de faire évoluer les modalités de négociation entre employeurs et syndicats.

De même, renforcer l’apprentissage et clarifier les règles du jeu social ne sont pas des mesures propres à entraîner des créations directes d’emplois. La confusion des objectifs culmine dans les propositions sur la rationalisation de l’emploi public, puisqu’il s’agit en l’occurrence de détruire des emplois… Là encore, il manque une définition claire des objectifs poursuivis pour ensuite déterminer les politiques nécessaires pour les atteindre.

1.3 – L’absence de distinction entre le court et le moyen-long terme

Cette différenciation ne pourrait être effectuée que si des objectifs clairement définis étaient associés à chacun des horizons explorés par l’auteur.

Ainsi, pour reprendre l’exemple de l’ANI, un meilleur appariement des emplois sur le marché du travail, à mesure de l’amélioration de la formation et des relations interprofessionnelles, a un impact à terme sur le niveau du chômage. Il faudrait cependant attendre plusieurs années avant qu’apparaissent des effets significatifs sur l’emploi.

L’absence de distinction entre le court et le moyen-long terme peut également conduire à des effets pervers.

De nouveaux allègements de cotisations sur les bas salaires entraîneraient certes des créations d’emploi [15] , mais cette proposition apparaît discutable sur le long terme. Elle « incite les entreprises à avoir un comportement de « chasseur-cueilleur », c’est-à-dire à utiliser la main d’œuvre à bas coût, sans la faire progresser en compétence et sans contribuer au développement du bien-être collectif » [16] . Par conséquent, sur une période longue, elle impacte les choix technologiques et le positionnement en gamme des entreprises, donc la place de la France dans la compétition internationale.

2 – Sur l’assurance-chômage

2.1 – Pallier les carences individuelles : une fausse réponse

Bertrand Martinot critique la dernière réforme de la convention d’assurance chômage pour ses insuffisances. Il est notamment précisé que des actions devraient être engagées sur les questions relatives aux « droits et devoirs des chômeurs » [17] .

Pourtant, plusieurs évolutions ont bien été entérinées en la matière depuis 2012.

Comme l’a révélé le quotidien Le Monde [18] , Pôle Emploi a institué différents dispositifs pour renforcer les contrôles des demandeurs d’emploi depuis le début de l’année. « Tous les conseillers Pôle Emploi peuvent par exemple savoir automatiquement de façon quasi-immédiate si les chômeurs de leur « portefeuille » ont retrouvé un emploi. Jusqu’ici, ils devaient se contenter des déclarations spontanées des chômeurs, forcément imprécises. Désormais, les Urssaf envoient chaque jour à Pôle emploi les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) qui sont remplies obligatoirement par tout employeur ».

Un autre projet est encore en cours d’expérimentation « dans douze agences un peu partout en France (Fécamp, Besançon, Evreux, Toulon…), des conseillers consacrent la totalité de leur temps à contrôler que les chômeurs cherchent bien du travail ». « Dernier élément dans la lutte tous azimuts contre la fraude, Pôle emploi a mis en place au printemps 2014 des processus de détection automatique des profils de chômeurs les plus susceptibles de frauder. Via des processus de « datamining » (exploration de données), déjà appliqués dans les CAF, l’organisme va identifier les caractéristiques les plus fréquentes des fraudeurs et contrôler les chômeurs qui en sont les plus proches ».

De plus, dire que le Gouvernement et les partenaires sociaux n’ont jamais cherché à répondre aux « vrais » besoins des demandeurs d’emploi depuis 2012 apparaît contestable. La création du compte personnel de formation (CPF), du conseil en évolution professionnelle (CEP) et le renforcement des missions des Opca à destination des demandeurs d’emploi permet de l’attester. Il en est de même du plan formations prioritaires pour l’emploi lancé en 2013 et de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle.

Le raisonnement de Bertrand Martinot revient en outre à considérer que les politiques d’activation des demandeurs d’emploi sont les plus efficaces pour mener la bataille de l’emploi. Pourtant ces politiques ne produisent pas toujours les effets escomptés.

Ainsi, « en 1998, le gouvernement australien a mis en place un programme qui propose aux demandeurs d’emploi entre 18 et 24 ans de remplir leurs obligations réciproques avec des travaux d’intérêt général, à raison de 15 heures par semaine et d’une rémunération minimale. A l’origine, l’intention était de combattre le chômage des jeunes Australiens en leur fournissant une opportunité d’apprendre de nouvelles compétences. Work for the Dole (littéralement « Travail pour le chômage ») s’adresse à présent à tous les âges, mais ne va pas sans son lot de critiques ». « Selon une étude de Jeff Borland, professeur d’économie à l’Université de Melbourne, le programme ne favorise pas un retour à l’emploi. Ses résultats indiquent qu’après six mois d’implication dans le programme, 71,4% des participants continuaient de recevoir leurs allocations de chômage, contre 59,1% de ceux qui n’y participaient pas » [19] .

Par ailleurs, comme le rappelait récemment l’économiste Florian Mayneris, « d’après l’OCDE [20] , la France fait déjà partie des pays où le contrôle des chômeurs est le plus étroit, avec des comptes à rendre à Pôle Emploi chaque mois. Et si les sanctions y sont en moyenne plus faibles, c’est en raison d’une moindre pénalisation des chômeurs lorsqu’ils refusent une première offre d’emploi raisonnable (une radiation des listes de Pôle Emploi de deux mois étant prévue dès le deuxième refus) » [21] . Et, même lorsque des contrôles sont en place, « les chiffres montrent que les chômeurs ne se conformant pas à leurs obligations sont peu nombreux. En Belgique [22] , moins de 1 % des chômeurs indemnisés chaque mois reçoit une évaluation négative de ses efforts de recherche. En France, un rapport du Sénat de 2011 [23] montre que 90 % des radiations des listes de Pôle Emploi sont liées à une non-présentation de l’assuré à un rendez-vous avec son conseiller, loin devant les motifs d’insuffisance d’effort de recherche ou de refus d’emplois et de formations » [24] .

Les derniers chiffres de Pôle Emploi, délivrés à la suite de l’expérimentation d’équipes dédiées au contrôle de la recherche d’emploi, démontrent que « dans les zones expérimentales, les radiations pour insuffisance de recherche d’emploi représentent 2,7 % du total des sorties de la liste des demandeurs d’emploi » [25] . Plus encore, ces radiations sont « 4 fois moins nombreuses que les radiations pour absence à convocation » [26] absence où il est difficile de voir systématiquement le signe d’un défaut de recherche d’emploi. Concrètement, il apparaît que les radiations s’expliquent davantage par le découragement des candidats que par une volonté de fraude avérée, comme le souligne l’étude de Pôle Emploi, 55 % des chômeurs radiés ne bénéficiant de toute façon d’aucune indemnité.

Rien n’indique donc que la France souffre d’un contrôle particulièrement insuffisant des demandeurs d’emploi ou de manquements répétés de ces derniers à leurs obligations. De plus, la période de très faible croissance, voire de quasi-stagnation, que nous traversons n’est certainement pas la meilleure pour ouvrir le débat sur cette question. Déjà limitées du fait « du nombre relativement faible de demandeurs d’emploi concernés et de l’étalement de la politique sur de nombreux mois entre lesquels s’opèrent souvent des sorties du chômage » [27] , les répercussions d’un système de contrôle et de sanction sur la reprise d’emplois des chômeurs s’avèrent d’autant plus notables « que le marché du travail est dynamique » [28] . Un dynamisme dont ne fait malheureusement pas preuve la France à l’heure actuelle… Là encore, la prise en compte du contexte macro-économique semble insuffisante dans l’étude de Bertrand Martinot.

Ces différentes critiques n’ont pas empêché le ministre britannique des finances, George Osborne, de décréter en octobre 2013 que« les chômeurs britanniques de longue durée devront à présent « faire quelque chose » en échange de leurs allocations et de l’aide reçue dans leur recherche d’emploi ». « Le « quelque chose » en question varie en fonction des cas : coaching intensif, visites quotidiennes à l’agence d’emploi, cure de désintoxication, mais surtout, des travaux d’intérêt général sans aucune rémunération ». Cette dernière mesure, probablement contraire à la Convention n°29 sur le travail forcé de l’OIT [29] , n’a d’ailleurs jamais fait preuve de son efficacité au-delà des effets d’annonce.

Du reste, tout comme l’allègement des cotisations sur les bas salaires peut renforcer des comportements de « chasseur-cueilleur » chez les employeurs et à terme défavoriser l’investissement dans le capital humain, une approche coercitive visant à précipiter le retour à l’emploi des chômeurs peut conduire à des appariements détériorés au détriment de l’entretien des compétences. Si les chômeurs étaient contraints d’accepter trop vite des emplois, ils pourraient se trouver amenés à accepter des missions pour lesquelles leurs compétences sont insuffisamment exploitées. A titre individuel, cela constitue une perte de revenu dommageable. A titre collectif, ces pertes de revenus peuvent provoquer à terme une diminution des assiettes de prélèvements fiscaux. Surtout, c’est le potentiel humain de l’économie qui peut se trouver sous-exploité avec, ici également, un impact à terme sur les choix technologiques et le positionnement en gamme de l’économie française dans la compétition internationale. La durée d’indemnisation est donc à considérer également sous la forme d’un investissement débouchant sur des appariements qualification-emplois de meilleure qualité.

2.2 – Développer les services collectifs : une vraie solution

Ces critiques ne consistent nullement à cautionner le comportement des rares demandeurs d’emploi qui fraudent de manière délibérée et malhonnête. Ceux-ci doivent être sanctionnés et il n’est sans doute pas nécessaire d’ouvrir un grand débat national pour en arriver à la conclusion que, dans un État de droit, les règles sont faites pour être respectées. Mais un renforcement global du contrôle de l’effectivité de la recherche d’emploi par les demandeurs ne peut avoir de sens que s’il est orienté vers l’identification des chômeurs démobilisés qui ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement spécifiques.

C’est même à cet instant précis qu’une identification renforcée des demandeurs d’emploi s’avère le plus déterminant. Il peut aussi apparaître comme un moyen de « conserver ou retrouver une dynamique de recherche d’emploi, ou contribuer à renouer avec le conseiller » [30] . Il peut ainsi faire figure de « déclic » pour le demandeur, en l’aidant à « prendre conscience de l’insuffisance de ses démarches de recherche d’emploi au vu des possibilités du marché du travail et de son potentiel de reclassement ou de ses contraintes personnelles » [31] .

Ainsi, la généralisation des dispositifs actuellement expérimentés par Pôle Emploi peut impulser le développement d’un meilleur accompagnement des demandeurs, depuis si longtemps appelé de nos vœux, tout en aidant à mieux identifier les comportements condamnables. L’objectif politique doit être de remobiliser, et non de radier. Un contrôle orienté vers une « chasse aux chômeurs » n’apporterait aucune contribution positive à la lutte contre l’éloignement durable du marché du travail.

Du point de vue d’une véritable « bataille pour l’emploi » en période de quasi-stagnation, la question des durées d’indemnisation est secondaire par rapport à celle de l’acquisition de savoirs et de compétences par les demandeurs d’emploi ou de l’accompagnement de ces derniers dans leur retour dans l’emploi [32] .

D’autant plus que sur les questions d’accompagnement, la France apparaît particulièrement mal armée par rapport à d’autres pays européens.

Il ressort d’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) publié en 2011 que les effectifs affectés à la mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi sont moindres dans l’Hexagone que dans les deux autres pays sur lesquels portait l’étude, le Royaume-Uni et l’Allemagne [33] . Cette infériorité « traduit une offre de services moins intensive », tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Ainsi, le temps accordé à l’accompagnement des demandeurs d’emploi est moins important qu’ailleurs. De plus, le service public de l’emploi français réalise des prestations d’orientation et de placement à destination quasi-exclusive des demandeurs d’emploi ; à l’inverse de l’Allemagne qui vise un public bien plus large en vue d’anticiper les besoins à venir en termes de qualification et de compétences. Par exemple, le service public allemand accompagne aussi bien des jeunes, dont se chargent les missions locales en France, que des salariés en poste, mais en quête de mobilité professionnelle. Une telle démarche permet de mieux anticiper la gestion des emplois et des compétences, empêchant ainsi nombre de travailleurs de se retrouver au chômage faute d’avoir des qualifications adaptées aux évolutions du marché du travail.

Le choix de nos voisins allemands s’explique simplement : « l’intensification des contacts avec les demandeurs d’emploi […] entraine une sortie plus précoce du chômage pour une fraction significative [d’entre eux] lorsqu’elle est bien ciblée ; cette moindre durée du chômage se traduit par une diminution des dépenses d’indemnisation pesant sur les finances publiques, ce qui peut conduire à une économie supérieure aux coûts engendrés » [34] par le renforcement des mesures d’accompagnement. Derrière l’amélioration du retour à l’emploi, c’est donc bien l’amélioration de l’efficience globale de la politique de l’emploi qui est recherchée par nos voisins européens.

Les faiblesses françaises en matière d’accompagnement ont été réaffirmées lors de l’intervention d’Hervé Boulhol, économiste senior et responsable du bureau France à l’OCDE, à l’occasion d’un colloque de la CCIP organisé en 2012 [35] . Traditionnellement, l’OCDE oppose aux garanties de revenu, qu’elle qualifie de « passives » (indemnisation du chômage), des dépenses dites « actives » qui comprennent trois catégories principales de mesures :

Les mesures d’accompagnement et d’aide à la recherche d’emploi mises en place par le service public de l’emploi ;

Les mesures d’aide à l’emploi (emplois subventionnés dans les secteurs privé et public ; aides à la création ou à la reprise d’une entreprise) ;

Les mesures de formation professionnelle des demandeurs d’emplois.

Or, selon cette définition, une comparaison internationale des dépenses actives par chômeur (en % du PIB par tête) montre que la France se situe à 20 %, soit le tiers de l’effort des Pays-Bas (60 %), la moitié de celui du Danemark (50 %) et de la Belgique (40 %) et beaucoup moins que l’investissement consenti par l’Autriche ou, à un degré moindre, par l’Allemagne.

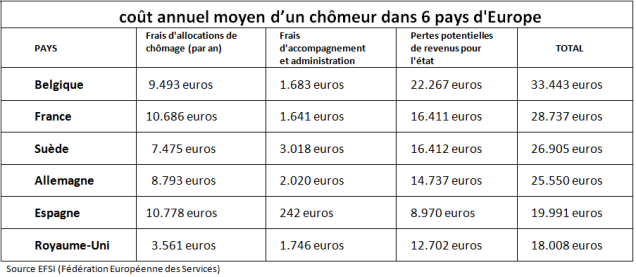

Une autre étude, réalisée pour la Fédération Européenne des Services à la personne, met également en évidence la faiblesse des moyens affectés par la France à l’accompagnement des demandeurs d’emploi [36] .

L’IGF a réitéré ses critiques à l’occasion du premier bilan sur la convention État-Unédic-Pôle Emploi 2012–2014 [37] . Si, pour ce qui est de l’accueil et de l’indemnisation des demandeurs d’emploi, l’offre de service est jugée satisfaisante, en ce qui concerne l’accompagnement, « la différenciation des différents niveaux d’accompagnement reste limitée : la fréquence des entretiens restant faible, même dans l’accompagnement renforcé, et l’intensité de l’accompagnement baisse avec l’ancienneté dans le chômage ». Il est souligné que « les sorties vers l’emploi durable semblent équivalentes selon les différents niveaux d’accompagnement » et que « ce ne sont pas les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi qui bénéficient le plus de l’accompagnement renforcé ». D’une manière générale, « les résultats en termes de retour à l’emploi semblent insuffisants ».

Il nous faut donc poursuivre les réflexions initiées par Pôle Emploi sur une intensification de l’offre de services d’accompagnement des demandeurs d’emploi en France [38] . Certes, à court terme, une telle intensification paraît difficile dans le contexte budgétaire actuel, mais à moyen et long terme, cet effort entraînerait des économies dans nos dépenses sociales.

De récents travaux de la Dares ont encore réaffirmé l’importance d’offrir de tels services sur la base d’évaluations empiriques [39] . Les dernières conclusions du Conseil d’orientation pour l’emploi ne vont pas dans un sens différent : « les moyens consacrés au développement de l’accompagnement global sont beaucoup trop faibles, avec un nombre très limité de conseillers dédiés à ce type d’accompagnement renforcé dans les départements qui le mettent en œuvre et au total un nombre de bénéficiaires peu significatifs par rapport aux besoins » [40] .

Dans cette veine, il convient de rappeler que le retour à un emploi de qualité ne se joue pas que dans l’intervalle qu’est la période de chômage, mais est fortement déterminé, en amont, par la préparation des individus à l’éventualité d’une transition professionnelle. En cela, l’information donnée aux salariés sur les perspectives de l’emploi et l’entretien régulier des compétences, tels que prévus par les dispositifs de GPEC [41] , sont nécessaires pour favoriser en aval des mutations et des reclassements. Ce constat plaide pour une plus grande intégration entre les acteurs du service public de l’emploi et les services en charge de la gestion des ressources humaines (GRH) et de la planification des effectifs des entreprises à l’échelle des territoires.

3 – Sur la réforme des retraites

Dans la note de l’Institut Montaigne, la dernière réforme des retraites ne fait pas l’objet de meilleurs égards que l’assurance-chômage. La loi retraite de 2014 est contestée du fait de la hausse des cotisations qu’elle entraîne et de la mise en place du compte pénibilité, un système « extrêmement complexe et paperassier », dont l’« impact sur les comptes sociaux est à peu près impossible à chiffrer ! » [42] .

Mais aucune proposition concrète n’est avancée. La transition entre activité et retraite intéresse pourtant au premier chef la question de l’emploi. De surcroît, cette position fait l’impasse sur la concertation menée par Michel de Virville sur la mise en place du compte pénibilité [43] . Les préconisations auxquelles elle a abouti ont pourtant été unanimement saluées par les partenaires sociaux en raison des simplifications qu’elles apportent, tant pour les entreprises (mécanisme de recensement et de déclaration des situations de pénibilité) que pour les salariés (barème d’acquisition et règles d’utilisation des points).

En outre, il faut le rappeler, la mise en place du compte pénibilité était l’une des principales conditions d’acceptation de l’ANI du 11 janvier 2013 par les syndicats. On peut difficilement saluer certaines des avancées liées à cet accord, d’un côté, et, de l’autre, oublier les conditions qui l’ont rendu possible.

Par ailleurs, les difficultés relevées par l’Institut Montaigne s’inscrivent dans une vision par trop ancrée dans le présent. Comme le faisait récemment remarquer le secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la simplification, Thierry Mandon, « l’État est toujours en retard d’une évolution technologique. Je vais prendre un exemple tout bête : la pénibilité. Je ne sais pas s’il existe des pistes technologiques pour répondre à une partie des problèmes de la mise en œuvre concrète de la définition de ce qu’est la pénibilité. Ce que je sais en revanche, c’est que dans les cinq ans qui viennent, il va y avoir un développement ultra-rapide des objets connectés. Qui dit que sur les différents items de définition d’un travail pénible, un objet connecté, comme une montre, ne va pas nous aider ? Je suis persuadé que dans 5 ou 10 ans, vous aurez des capteurs de pollution atmosphérique, de poussière… » [44] . En outre, la loi fixant certains niveaux et durées d’exposition au bruit, aux particules, etc. « qui sait si votre montre ne vous dira pas tout ça ? ». De telles innovations devraient d’ailleurs d’autant plus probablement émerger que l’enjeu de la mesure de l’exposition aux risques mentionnés est important. Sur la base de ces constats, il nous paraît préférable de poursuivre les réflexions sur la santé et la sécurité au travail en intégrant la dimension numérique plutôt que de réfléchir à environnement technologique inchangé.

La prise en compte de la pénibilité par le système de retraites est en outre une mesure essentielle de justice sociale, que l’Institut Montaigne ne conteste d’ailleurs nullement sur le fond. Une étude d’Eurostat souligne la situation paradoxale de la France [45] . Si le pays montre d’excellentes performances en termes d’espérance de vie (84,8 ans pour les femmes et 78,4 ans pour les hommes en 2012, soit la meilleure de l’OCDE à l’exception du Japon), les disparités d’espérance de vie entre catégories socioprofessionnelles sont plus marquées que chez nos voisins.

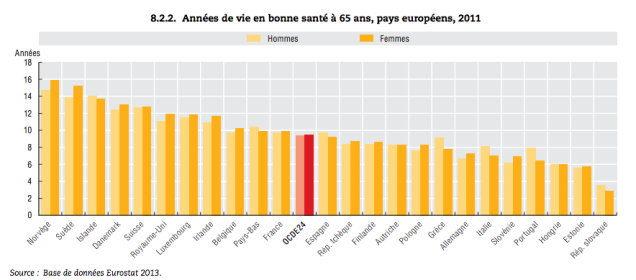

Les mêmes critiques peuvent être émises s’agissant de l’espérance de vie en bonne santé.

Ainsi, à 65 ans, une Française peut espérer vivre en bonne santé 9,9 ans, contre près de 16 ans pour une Norvégienne du même âge. Pour les hommes, ce nombre s’établit à 9,7 années pour la France contre 10,4 pour les Pays-Bas, 11 pour l’Irlande ainsi que la Grande Bretagne, 11,5 le Luxembourg, 12,4 le Danemark, 12,7 la Suisse, 13,9 la Suède et 14,7 la Norvège.

Or, cet écart important entre espérance de vie et espérance de vie en bonne santé révèle entre autres choses les insuffisances d’une politique de santé centrée sur le curatif au détriment de la prévention.

Pour les mêmes raisons, l’espérance de vie en bonne santé est un marqueur social en France. Un document annexé au rapport annuel 2012 du Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) [46] révélait que l’espérance de vie des cadres à 35 ans dépasse de plus de 6 ans celle des ouvriers au même âge. L’écart entre les deux catégories sociales est encore accru (8 ans), lorsque l’on considère l’espérance de vie sans incapacité. Cet écart est parfaitement corroboré par les constats opérés sur le nombre moyen de maladies déclarées à chaque âge. Pourtant, les écarts entre catégories sociales ne se réduisent pas ces dernières décennies [47] .

Citons la conclusion d’une étude de chercheurs de l’INED et de l’Inserm : « Les ouvriers et les ouvrières ne sont pas seulement désavantagés face à la mort : au sein d’une vie plus courte, ils passent aussi plus de temps que la moyenne en situation d’incapacité. Les professions manuelles en général sont particulièrement touchées par les limitations fonctionnelles physiques ou sensorielles, qui concernent plus de 60 % des années à vivre après 60 ans. Les différences d’exposition aux risques de maladies ou d’accidents tout au long de la vie, liées aux conditions de vie et aux conditions de travail, de même que les différences dans les modes de recours au système de soins, [contribuent] à ce double désavantage » [48] .

Il nous semble donc légitime de militer pour que les salariés usés prématurément par de mauvaises conditions de travail et ayant une espérance de vie réduite bénéficient d’une durée de retraite en bonne santé plus proche de celle des travailleurs non exposés. Au-delà de son aspect compensatoire, le compte pénibilité crée des incitations fortes à l’amélioration des conditions de travail. Bien que les statistiques sur l’allongement de la durée de retraite en bonne santé ne cessent de s’améliorer, le débat sur l’usure au travail est encore loin d’être clos. Tout ce qui peut être fait pour simplifier la mise en place du compte pénibilité et alléger la charge administrative des entreprises doit être examiné avec bienveillance, mais la remise en cause de cet outil nous semblerait une régression regrettable et déstabiliserait certainement l’équilibre trouvé par les partenaires sociaux.

4 – Sur l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi de sécurisation de l’emploi

La loi de sécurisation de l’emploi comprendrait nombre de mesures pénalisantes pour les entreprises , comme par exemple la généralisation de la complémentaire santé qui représenterait « environ deux milliards d’euros pour les finances publiques, et entre deux et trois milliards d’euros pour les entreprises » [49] .

Outre qu’il est un peu réducteur d’évaluer l’intérêt de cette généralisation au seul prisme de son coût, ces affirmations vont à l’encontre de l’émergence d’une véritable « flexisécurité à la française » ; un modèle que l’auteur appelait pourtant de ses vœux dans une récente publication [50] . A cet égard, de nombreuses avancées ont d’ailleurs été obtenues par l’ANI du 11 janvier 2013 : la création de droits rechargeables à l’assurance-chômage, l’allongement à 9 mois de la portabilité des droits en matière de prévoyance complémentaire et la mise en place du compte personnel de formation sont autant d’exemples qui vont dans le sens d’une sécurisation des parcours professionnels, donc d’une meilleure protection des travailleurs tout au long de leur carrière.

Au surplus, de telles considérations occultent le rôle joué par la santé des populations, et par extension des mesures contribuant à son financement, dans le développement du capital humain, de la qualité de l’offre de travail et de la croissance économique [51] .

« Le financement de la santé, outre le bénéfice individuel des personnes, est un investissement économique dynamique. Rétablissement du capital santé humain, soutien de millions d’emplois, revenu de fonctionnaires hospitaliers et de professionnels libéraux, financement de constructions, restructurations hospitalières, d’équipements technologiques performants… la santé présente tous les atouts d’un acteur économique important » [52] . Levier économique, le financement de la santé est aussi outil de redistribution, donc vecteur de solidarité nationale et de cohésion : les prestations en nature (remboursement des soins médicaux) et en espèces (indemnités journalières) versées en cas de maladie rétablissent une capacité de consommation. Elles font bien plus, en effectuant une redistribution horizontale (des « bien portants » vers les malades) à dominante intergénérationnelle. La généralisation de la complémentaire santé contribuera aussi à réduire les inégalités de niveau de vie, en luttant contre les difficultés financières d’accès aux soins des populations les plus précaires.

5 – Sur la capacité de négociation des partenaires sociaux

L’Institut Montaigne milite à la fois pour un élargissement et une restriction de la portée de la plume des partenaires sociaux en fonction de leur niveau d’intervention.

5 – 1 A l’échelle de l’entreprise

L’auteur voudrait que les accords de maintien dans l’emploi « s’imposent de plein droit aux contrats de travail ». Il souhaiterait aussi que les partenaires sociaux puissent agir sur la durée du travail, par exemple en « diminuant de 25 à 10 % la majoration minimale pour les heures supplémentaires » ou en remontant « jusqu’à 39 ou 40 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ». Dans le même temps, l’exclusion de l’impôt sur le revenu des heures travaillées au-delà de 35 heures « pourrait être réétudiée ».

Rien n’indique qu’une telle proposition, à la fois coûteuse pour l’État [53] , inefficace pour l’emploi [54] et génératrice d’effets d’aubaine [55] , augmente sensiblement le pouvoir d’achat des salariés concernés en l’absence d’une majoration de la rémunération pour les heures supplémentaires travaillées.

On comprend d’ailleurs mal la raison qui a poussé l’auteur à faire figurer cette mesure dans une note consacrée à l’emploi… Nous pouvons aussi nous demander en quoi une mesure figurant dans la loi TEPA, qui avait réussi à réunir une quasi-unanimité contre elle en son temps [56] , mériterait d’être réactivée.

Par ailleurs, cette volonté d’accorder plus de poids aux décisions des partenaires sociaux entre en contradiction avec d’autres idées suggérées par Bertrand Martinot.

Dans l’optique de simplifier le Code du travail, l’auteur propose ainsi de simplifier et de relever les seuils sociaux dans des conditions qui conduiraient à affaiblir les interlocuteurs syndicaux dans l’entreprise. La simplification des seuils sociaux est loin d’être impossible, mais elle suppose beaucoup de précision et de doigté pour ne pas se transformer purement et simplement en arme de guerre anti-syndicale [57] .

Au contraire, c’est en renforçant les acteurs sociaux sur le terrain que l’on pourra avancer dans l’objectif que nous partageons avec Bertrand Martinot, de « donner encore plus de marge de manœuvre à la négociation collective au niveau de l’entreprise » [58] . Sur ce plan, l’auteur omet de signaler une importante disposition actée par les partenaires sociaux dans l’accord interprofessionnel sur la qualité de vie au travail (juin 2013), qui permet d’agréger en une négociation unique, plusieurs thèmes de négociation obligatoires auparavant séparés. Cette évolution est significative de la volonté de l’Etat de voir les acteurs de terrain prendre davantage la main sur l’orchestration de la négociation collective en entreprise. Elle permettra également de renverser une tendance néfaste à la multiplication d’accords obligatoires sans contenu effectif et à la parcellisation du dialogue social.

Antoine Naboulet, a analysé pour la DARES et le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (aujourd’hui France Stratégie) un grand nombre d’accords portant sur des thèmes obligatoires [59] . Il a synthétisé ces effets pervers dans un dossier annexé au bilan annuel sur la négociation collective [60] : « L’examen des effets des dispositifs déployés depuis 1982 [sur les négociations obligatoires] est ambigu : si un effet quantitatif est visible, en termes d’accords conclus ou de négociations engagées, l’impact qualitatif sur les pratiques effectives de négociation et la portée de la régulation conventionnelle est plus incertain. Le renforcement de l’effectivité de ces dispositifs et, plus largement, l’amélioration du dialogue social nécessitent sans doute de rationaliser l’usage de ces dispositifs, mais surtout de renforcer la capacité à négocier des différents acteurs. (…) L’examen des mesures négociées dans les accords fait fréquemment apparaître un certain formalisme et un faible engagement des parties : diagnostics peu approfondis, déclarations d’intentions assez générales, transcription d’obligations légales préexistantes ».

Cette nouvelle possibilité d’agréger des thématiques de négociation a été sécurisée juridiquement par la loi sur la formation professionnelle (loi du 5 mars 2014).

5 – 2 A l’échelle interprofessionnelle

Dans ce domaine, l’Institut Montaigne ne ménage pas ses critiques à l’égard des organisations patronales (principalement le Medef qui « n’intègre pas les contraintes des PME » lors des négociations [61] ) et syndicales (« qui sont largement déconnecté[e]s de leur base au niveau interprofessionnel »). Parallèlement, il souhaite que l’État endosse plus de responsabilités pour « redonner corps au dialogue social et procéder à une véritable désinflation norm ative ». Certaines thématiques devraient ainsi lui être réservées.

Pour d’autres, il devrait être accompagné de commissions d’experts « du type Hartz ». L’auteur explique cette référence au modèle allemand par le rôle déterminant joué par l’État dans la réforme du marché du travail dans ce pays. En toute hypothèse, « il est proposé de mettre pour quelque temps (2–3 ans) entre parenthèses le passage obligatoire par la négociation entre partenaires sociaux sur tous sujets concernant l’emploi et la formation, dans la mesure où celle-ci ne [pourrait] à court terme qu’aboutir à des compromis en décalage avec l’urgence de la situation ».

Ces propositions, qui consistent à mettre entre parenthèses la principale avancée de la loi Larcher et plus largement les bénéfices de la réforme de la représentativité, interrogent à différents points de vue.

D’abord, il convient de rappeler que les lois Hartz ont été précédées de négociations infructueuses entre les partenaires sociaux , avant de faire l’objet d’un travail en commissions au sein desquelles ils étaient représentés. L’Allemagne n’est donc pas le meilleur exemple pour déconsidérer les syndicats.

Ensuite, peut-on vraiment croire, comme l’auteur semble le supposer, qu’une discussion parlementaire soit le seul moyen d’aboutir à un compromis rapide et efficace sur des problématiques aussi débattues que l’emploi ? Sauf à considérer que l’urgence commande de légiférer par ordonnance et de passer ainsi outre le corps législatif, en plus des corps sociaux…

Sur le plan politique, une telle mesure reviendrait à délégitimer les partenaires sociaux. L’antienne du faible taux de syndicalisation n’est pas suffisante à justifier une telle attitude. Les partis politiques ont aussi un nombre d’adhérents faibles et ne sont pour autant pas écartés du débat public. Ériger l’urgence comme principe directeur des choix politiques et sacrifier à ce titre les procédures de dialogue ne semble pas être une bonne solution, à moins de vouloir revenir à un jacobinisme étroit qui risquerait de provoquer de nouveaux conflits.

Considérer que « les syndicats défendent essentiellement les insiders » revient à relayer des stéréotypes en grande partie infondés et injustes.

Il suffit pour s’en rendre compte de prendre l’exemple de l’ANI du 11 janvier 2013. A ce sujet, Pierre Beretti, PDG d’Altédia, l’un des plus importants cabinets français de conseil en RH, déclarait que « les avantages immédiats vont bénéficier avant tout aux salariés des PME-TPE, aux CDD et aux intérimaires, qui ne représentent pas l’essentiel de la base traditionnelle des syndicats. La couverture santé pour tous concerne principalement les salariés des petites entreprises. Il y a aussi les « droits rechargeables », mais là encore, ce sont surtout les salariés des PME et les personnes en CDD qui en seront bénéficiaires. Sans parler du CDI intérimaire, là aussi un véritable progrès, qui devrait permettre à des dizaines de milliers d‘intérimaires d’avoir un CDI » [62] .

De même, il nous semble assez étonnant que, pour redonner corps au dialogue social, il faille le suspendre pour quelques années…

Ce n’est pas en se détournant des problèmes qu’ils disparaissent. Ce n’est pas non plus en reportant une nouvelle fois les réflexions que ces problèmes se résoudront.

A l’inverse, nous soutenons un nécessaire renouveau du dialogue social. Le principe d’un chèque syndical mérite en ce sens d’être creusé. D’autres propositions de l’Institut Montaigne vont, selon nous, dans le bon sens de ce point de vue. C’est le cas de la rationalisation des branches et de la meilleure prise en compte des petites entreprises, deux idées que nous avons eu l’occasion de formaliser, de notre côté, dans une précédente note [63] . Ces deux actions sont d’ailleurs fortement mises en œuvre par le gouvernement.

Plus largement, alors que dans la plupart des pays européens, la négociation et la signature de pactes économiques et sociaux tripartites (État, patronat, syndicats) est fréquente, en France, le refus de s’inscrire dans cette tendance est un handicap qui mérite d’être surmonté.

Il faut reconnaître que la formule de l’ANI n’est pas appropriée à tous les sujets. En termes de méthode, un agenda social tripartite signé sécuriserait davantage le processus de dialogue social qu’une feuille de route concertée. Quant au contenu, des accords tripartites signés sur des sujets comme les retraites ou une baisse des charges des entreprises assortie de contreparties dureraient sans doute plus qu’une simple loi concertée. C’est la différence entre le consentement oral donné ou non dans un processus de concertation et le consentement écrit et validé donné par des partenaires sociaux majoritaires dans un processus de négociation. La réforme du 20 août 2008, avec la représentativité syndicale et la validité des accords fondée sur l’audience aux élections professionnelles, et celle du 5 mars 2014, sur la représentativité patronale, constituent des avancées importantes qu’il faudra compléter notamment sur ces points.

De surcroît, la méthode des conférences sociales annuelles a montré depuis trois ans ses vertus et ses limites : chacun s’exprime, des champs de négociation ou de concertation s’ouvrent, mais au final seuls les pouvoirs publics s’engagent. L’absence de compromis tripartites signés favorise les comportements de renégociation permanente des partenaires sociaux avec l’État ou la majorité parlementaire. La séquence du chantage à la non-participation des organisations patronales à la conférence sociale, suivie par le report partiel de la mise en œuvre du compte de pénibilité, puis par le boycott de la seconde journée de conférence par la CGT et FO, constituent une première alerte. De même, avant la conférence sociale de 2014, le Medef n’a pas hésité à demander au Gouvernement que la création du compte pénibilité, traduction d’un engagement pris dès la loi sur les retraites de 2003, soit une nouvelle fois ajournée. Récemment encore, c’est même sa suppression qui était réclamée. Cette nouveauté figure pourtant clairement et dans l’ANI du 11 janvier 2013, et dans la loi de sécurisation de l’emploi. Dernier exemple en date : l’organisation patronale cherche aussi à s’affranchir de ses engagements sur l’allongement de la durée des temps partiels contraints, une évolution qu’elle avait elle-même concédée lors des négociations interprofessionnelles de 2013.

Si la démocratie sociale mérite mieux qu’un rôle subalterne, sa (sur)vie dépend largement du comportement de ceux qui y contribuent.

Chaque partie prenante doit savoir prendre ses responsabilités, sans quoi les négociations tourneraient rapidement à un exercice de simulation.

Comme le candidat Hollande en son temps, nous appelons donc à voir les différentes formes de démocratie comme complémentaires : « certes, les légitimités sont différentes, les démarches sont distinctes et les aspirations souvent contradictoires, mais j’affirme que démocratie politique et démocratie sociale concourent l’une comme l’autre au service de l’intérêt général » [64] .

Le temps de la négociation est au fondement de la social-démocratie. A trop vouloir invoquer l’urgence comme principe de toute action, certains en viennent à oublier que le compromis négocié est gage d’efficacité, de pertinence et d’acceptabilité pour le corps social. Au lieu de rompre avec l’image d’un État à la fois pilote et clé de voûte des équilibres économiques, lui demander d’endosser toujours plus de responsabilités serait revenir à une centralisation jacobine des pouvoirs. A l’inverse, nous appelons de nos vœux un modèle dans lequel la coopération partenariale sera préférée à la coordination hiérarchique. Les partenaires sociaux, comme les autres représentants de la société civile, doivent être au cœur de cette nouvelle façon de co-construire l’avenir.

6 – Sur la durée du travail

L’Institut Montaigne rappelle que « la durée effective annuelle de travail des salariés à temps plein serait en France la plus faible (après la Finlande) de tous les pays européens : 1 661 heures en 2013, soit 186 heures de moins que l’Allemagne, 120 heures de moins que l’Italie et 239 heures de moins que le Royaume-Uni » [65] . Sur cette base, il estime possible de « donner encore plus de marge de manœuvre à la négociation collective au niveau de l’entreprise » afin de libéraliser le temps de travail.

Plus précisément, « s’agissant des cadres au forfait, dont la hausse moyenne de 11 jours du nombre de jours non travaillés a pu diminuer fortement notre compétitivité, il pourrait être proposé d’accroître le forfait de 218 jours travaillés, les entreprises proposant une participation accrue aux résultats en contrepartie ». « En sens inverse, il conviendrait de faciliter et de simplifier la conclusion d’accords de maintien dans l’emploi pour que les entreprises s’en emparent vraiment ».

Pour autant, avant même d’émettre ses critiques sur le sujet, Bertrand Martinot commence par rappeler que « la loi du 20 août 2008 a permis de s’affranchir à peu près totalement des maxima d’heures supplémentaires et des forfaits jours qui peuvent être négociés à présent au niveau de l’entreprise ».

Autrement dit, l’auteur reconnaît que, désormais, tous les freins ont quasiment été levés à l’allongement du temps de travail au niveau des entreprises. Il ajoute au surplus que ces possibilités n’ont jusqu’ici eu qu’un usage limité. Ce faible recours montre bien que cette question n’a absolument pas l’importance que beaucoup à droite et dans le patronat prétendent lui accorder comme facteur clé de perte de compétitivité de l’économie française.

Si l’Institut Montaigne milite surtout pour un allongement de la durée du travail, il fait aussi dans sa note l’éloge des accords de réduction du temps de travail conclus au niveau des entreprises en Allemagne au cours de la crise via le fort développement du chômage partiel. Ces derniers ont permis de limiter sensiblement la « casse sociale » en évitant quasiment tout licenciement. Autrement dit, ils ont soutenu la demande intérieure et permis un redémarrage rapide de l’économie allemande lorsque le carnet de commande des entreprises s’est à nouveau rempli.

Le renforcement du dispositif de chômage partiel est une mesure à laquelle nous sommes nous-mêmes favorables, et que nous avions pleinement soutenu lors du précédent quinquennat [66] . Bien qu’excellent dans son principe, un tel mécanisme ne pourra cependant se développer sans un soutien massif des pouvoirs publics. Alors qu’en 2012, le gouvernement en place annonçait une aide de 140 millions d’euros pour consolider le dispositif de chômage partiel, dans le même temps, l’Allemagne y avait pour sa part investi 6 milliards d’euros…

Parallèlement, l’Institut Montaigne note qu’une des causes de la moindre performance de la France en matière de chômage dans la crise par rapport à l’Allemagne est la lente remontée du temps de travail observée depuis le milieu des années 2000 et qui s’est poursuivie malgré la crise. Pour se rapprocher de ce comportement, l’auteur plaide en faveur d’une libéralisation des accords de compétitivité.

Or, la réussite allemande en la matière ne s’explique absolument pas par un cadre réglementaire plus laxiste qu’en France. Bien au contraire : les accords d’entreprise sont pris tout d’abord dans le cadre extrêmement contraignant de la Mitbestimmung . Ils font en outre l’objet d’une surveillance et d’un contrôle extrêmement précis par les organisations syndicales et patronales de branche.

Par ailleurs, la note de l’Institut Montaigne se concentre uniquement sur le travail à temps plein. Si l’on se limite à cet agrégat, les Français sont en effet ceux qui travaillent le moins longtemps après les Finlandais (par ailleurs souvent cités en exemple sur de nombreux autres plans) en Europe. Malheureusement, cette donnée a beau être répétée sur tous les tons, elle n’en devient pas plus pertinente pour autant, que ce soit sur le plan méthodologique, social ou économique. Les avertissements de Philippe Askenazy sont à ce titre particulièrement éclairants [67] .

D’abord, les comparaisons internationales sont rendues très délicates par les différences de collecte de données entre les pays. Pour ne prendre que l’exemple de l’Allemagne et de la France : alors que, pour le premier pays, les interrogations sont systématiquement réalisées en face-à-face et en continu, pour le second, les ménages sont interrogés en continu 4 fois, sur 4 trimestres consécutifs (la première et la dernière interrogation sont en face à face ; la deuxième et la troisième sont téléphoniques). Or, les modalités pratiques des enquêtes impactent directement la durée du travail estimée par les instituts statistiques.

En outre, le positionnement de la France au regard de la durée du travail dépend largement de l’agrégat utilisé [68] . Ces différences s’expliquent par la répartition particulière du temps de travail dans l’Hexagone (temps plein moins long, temps partiels moins nombreux et plus longs). Ainsi, en observant le temps de travail moyen des salariés, on s’aperçoit qu’en France, celui-ci est supérieur à la moyenne de la zone euro et équivalent à celui du Royaume Uni. Il est même plus important que celui de tous les pays généralement cités en exemple : Suède, Danemark, Allemagne, Irlande et Pays Bas. De même, si on retenait le ménage plutôt que l’individu comme unité de compte de la durée du travail, la durée du travail des Français se trouverait corrigée à la hausse en comparaison à d’autres pays où le taux d’activité des femmes est moindre. Pour démontrer que la France n’est pas le pays où l’on travaille le plus longtemps, mieux vaudrait donc nous comparer à la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie ou encore à la Grèce.

Reste à savoir si de telles comparaisons ont un réel intérêt… La meilleure preuve que ce n’est pas un problème sur le plan de l’efficacité économique est fournie par les statistiques de productivité : un Français qui occupe un emploi produit toujours 15 % de richesses en plus chaque année qu’un Britannique, un Allemand ou un Italien…

7 – Sur le salaire minimum et les évolutions salariales

Pour l’Institut Montaigne, il paraît indispensable de « limiter les effets négatifs du SMIC sur l’emploi ». « La question de l’opportunité d’autoriser des dérogations au SMIC a été relancée au mois d’avril […] [et] méritait d’être posée ». Fort de ces présupposés, il recommande de « désindexer le SMIC pendant plusieurs années, expérimenter un SMIC dérogatoire pour les jeunes qui seraient embauchés en CDI dans certains départements ou régions ».

Cette position élude cependant le fait qu’une large part des jeunes de moins de 26 ans est en emploi aidé, autrement dit dans une relation de travail qui n’est pas rémunérée au niveau du salaire minimum légal et/ou qui bénéficie de nombreuses exonérations de charges.

Par exemple, le salaire d’un apprenti peut varier de 25 % du Smic pour les 16–17 ans au cours de la première année de contrat, à 78 % du Smic (ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé) pour les plus de 20 ans à partir de la troisième année. Les employeurs bénéficient en outre d’exonérations des cotisations sociales, ainsi que d’aides des régions ou de l’État.

Or, selon la Dares [69] , 26 % des jeunes de 16 à 25 ans en emploi sont en emploi aidé (contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou contrat unique d’insertion). Ce taux atteint même 47,9 % chez les non-diplômés.

Déjà élevées, ces statistiques reflètent pourtant mal la réalité du marché du travail, les jeunes stagiaires n’étant pas pris en compte.

Pourtant, eux aussi bénéficient d’une rémunération bien inférieure au salaire minimum légal. Le montant de la gratification en stage équivaut seulement à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (436 €), soit un peu moins du tiers du SMIC [70] . Plus encore, le versement de cette gratification ne devient obligatoire que pour les stages de plus de deux mois. En pratique, 60 % des stages ont été gratifiés pour un montant compris entre le seuil réglementaire et 600 €. Le montant est supérieur à 600 € pour 20 % des stages seulement. Enfin, pour les 20 % restant, le montant est inférieur au taux réglementaire [71] .

Sur le plan empirique, une enquête du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche conduite en septembre 2013 montre que plus de 300 000 étudiants inscrits à l’université ont effectivement suivi un stage sur la période 2011–2012 [72] . Toutefois, celle-ci ne prend en compte ni les étudiants inscrits en grande école, ni ceux appartenant à des organismes certificateurs (écoles d’avocats notamment). Pour sa part, l’association Générations précaires dénombrait 1,2 million de stagiaires en 2011 [73] , preuve que les statistiques ne permettent pas d’avoir une vision exhaustive de ce que représentent les jeunes actifs sur le marché du travail.

Si le recours aux stagiaires en substitution d’emplois permanents ou temporaires constitue une infraction à la législation du travail, encore faut-il qu’une telle infraction soit constatée par les agents de contrôle de l’administration du travail. Dans le cas contraire, les dérives, en embauchant stagiaire sur stagiaire, peuvent advenir sans être contrôlées. Bien qu’elle aille dans le bon sens, la création d’un plafond d’effectif de stagiaires selon la taille de l’entreprise ne devrait pas bouleverser les mentalités sur ces points. D’abord, parce que certaines entreprises, comme les cabinets d’avocats, ne sont pas concernées par cette limitation. Ensuite, parce que les sanctions attachées à son non-respect se réduisent à une amende administrative d’un montant de 2 000 € au plus par stagiaire concerné (4 000 € en cas de récidive dans l’année). Enfin, parce qu’à l’instar de la règlementation sur l’hygiène et la sécurité au travail, la sanction d’une entreprise oblige qu’elle ait été au préalable contrôlée par un inspecteur assermenté.

Plus largement, sur la question des salaires, nous reconnaissons de longue date la nécessité d’améliorer la compétitivité-prix des entreprises. Prélude au rapport Gallois, le rapport « Investir dans l’avenir. Une politique globale de compétitivité pour la France », co-rédigé par Louis Schweitzer et Olivier Ferrand, en faisait même un axe principal de la stratégie économique à suivre par la France dans la mondialisation [74] .

Le propos est limpide : « les coûts de production en France sont très élevés, notamment par rapport à l’Allemagne. (…) Alors que le coût du travail dans l’industrie allemande était de 10 % supérieur à la France, il est aujourd’hui identique avec un coût horaire industriel de 33 euros. Mais à coût égal, l’Allemagne bénéficie d’une image de marque plus avantageuse, celle du « made in Germany ». Or l’Allemagne est le premier concurrent de la France sur les marchés européens et mondiaux. Sept produits et services français à l’export sur dix trouvent en face d’eux un produit ou service allemand concurrent. La dégradation de la balance commerciale française est fortement corrélée au redressement de la balance commerciale allemande ». Il en est même pour les coûts des services, eux aussi plus faibles de l’autre côté du Rhin [75] .

Il convient donc de mettre fin à l’attitude de déni consistant à occulter l’existence d’un niveau trop élevé du coût du travail relativement au degré de qualité de nos produits et plus globalement au positionnement de notre offre, en particulier dans l’industrie.

Néanmoins, se contenter d’enclencher une « course à la baisse des coûts », comme le recommande Bertrand Martinot, serait voué à l’échec dans une compétition internationale qui requiert de la part des pays les plus développés une différentiation par d’autres facteurs que le simple coût du travail (qualité, services, délais, fonctionnalités, etc.).

Il faut donc reconnaître à la fois qu’une sortie durable de la crise de compétitivité passe par le desserrement de la contrainte des coûts, très sensible en France en raison de la forte concentration de notre appareil productif sur des produits de moyenne gamme, et qu’il est nécessaire d’organiser un meilleur positionnement de notre appareil productif et une montée en gamme. Pour cela, l’investissement dans le capital humain, dans la recherche et la technologie, dans les équipements modernes, dans les dispositifs commerciaux est la seule réponse efficace sur les moyen et long termes.

Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi adopté par le gouvernement en novembre 2012 à la suite des recommandations du rapport de Louis Gallois s’inscrit dans cette démarche [76] . La création du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) en est la mesure phare. Ouvert à toutes les entreprises, le CICE sera égal à 6 % de la masse salariale, hors cotisations patronales, correspondant aux salaires de moins de 2,5 SMIC. Représentant à terme 20 Md€, son financement reposera pour moitié sur des économies supplémentaires sur les dépenses publiques et pour moitié sur des recettes fiscales : une réforme de la TVA à compter du 1er janvier 2014 et un renforcement de la fiscalité écologique. Tout cumulé, 41 Md€ de baisse du coût du travail, à savoir 2 points de PIB, seront restitués aux entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité, un montant qui devrait permettre à terme de restaurer leurs marges à leur niveau d’avant-crise.

Mais cantonner ces Pactes à la diminution du coût du travail par un allègement de cotisations sociales serait une grave erreur de stratégie économique.

L’esprit du Pacte de responsabilité est d’inviter les organisations syndicales et patronales à définir eux-mêmes la stratégie économique nationale, et à s’engager ainsi pleinement en faveur du redressement productif. Cet engagement actif des partenaires sociaux est gage à la fois de légitimité et d’efficacité pour les politiques économiques élaborées dans la concertation.

Forts de ces constats, nous sommes favorables à ce que les engagements pris par les entreprises se fondent sur une démarche volontaire . Comme lors d’un précédent rapport [77] , nous militons pour que les contreparties du Pacte de responsabilité reposent sur « la libre sélection par les entreprises, en concertation avec leurs représentants du personnel, des contreparties les plus adaptées à leurs objectifs et à leurs contraintes, au sein d’un « menu » défini au niveau national par l’Etat et les partenaires sociaux. Une telle démarche doit permettre de responsabiliser les entreprises, par un suivi périodique des objectifs qu’elles se seront fixés ».

« Les contreparties retenues doivent être à la fois adaptées aux défis principaux de l’économie française, adaptables en fonction de la situation particulière de chaque entreprise (secteur d’activité, taille, stratégie, environnement concurrentiel) [78] et suffisamment claires et précises pour faire l’objet d’un suivi régulier. Ces contreparties s’inscrivent dans un horizon de long terme : elles doivent contribuer à accroître durablement l’intensité en emplois de notre croissance, le niveau de gamme de nos exportations, les compétences des salariés, la qualité des emplois et du travail ou encore le potentiel d’innovation de notre économie ». Trois exemples de contreparties nous semblent à cet égard particulièrement pertinentes : « la formation des moins qualifiés, les emplois de croissance et l’investissement productif, sans hiérarchie préétablie ».

Les propositions de l’Institut Montaigne pour agir sur le niveau élevé du SMIC et sa revalorisation automatique traduisent une vision parcellaire de la question du coût du travail. Les accords de branches, qui couvrent près de 90 % des salaires du privé, définissent pour la plupart des minima de salaires dont la revalorisation induit de forts effets d’entraînement. Des travaux récents de la Dares démontrent ainsi qu’à court terme, une augmentation d’1 % du SMIC accroîtrait le salaire mensuel de base de seulement 0,02 %. En revanche, l’impact des minima de branche serait nettement supérieur, proche de 0,1 % pour 1 % de revalorisation [79] .

Ces postulats ont depuis été confirmés par d’autres études économétriques : le salaire minimum n’a pas d’effets massivement négatifs sur l’emploi. Si effet négatif il y a, il est modeste et limité à certaines catégories de travailleurs très spécifiques (travailleurs très jeunes et très faiblement qualifiés) [80] .

Par ailleurs, « d’après l’enquête REPONSE [81] , un tiers des dirigeants d’établissements de plus de dix salariés déclarent en 2010–2011 que les accords de branche sont primordiaux dans les décisions d’augmentation des salaires. En outre, pour plus de la moitié d’entre eux, la normativité des accords pèse sur les systèmes de classification des salariés, les primes à l’ancienneté ou encore le treizième mois ». Or, les accords d’entreprise ne peuvent remettre en cause les classifications et les minima de branches et l’ANI du 11 janvier 2013 réaffirme cette hiérarchie des normes, même pour les accords de maintien dans l’emploi. La capacité des entreprises à ajuster les salaires s’en trouve d’autant limitée. Si, depuis la crise de 2008, un écart se creuse en France entre la productivité du travail et les salaires [82] , cette dynamique trouve donc en partie ses fondements au niveau des branches.

Les entreprises ne sont pas en reste. Comme l’exprime très bien le Conseil d’analyse économique, « une des explications avancées [à la croissance continue des salaires dans le secteur privé malgré la crise]est que les entreprises ne veulent pas réduire les salaires nominaux à cause de l’effet délétère qu’une telle réduction pourrait avoir sur le moral des travailleurs et par conséquent sur leur productivité ». « La reconnaissance pécuniaire est en effet un facteur d’implication dans le travail et donc de productivité [83] ». Or, la France connaît un niveau très élevé d’insatisfaction salariale, ce qui constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre d’une politique de modération salariale [84] . Cette insatisfaction est sans doute en bonne partie liée à l’augmentation des dépenses contraintes pesant sur les ménages français, à commencer par le coût du logement dont l’accroissement a été sans commune mesure dans notre pays avec ce qu’il a été chez nos voisins allemands.

Pour toutes ces raisons, le niveau du salaire minimum ne peut être tenu pour principal responsable des pertes de compétitivité de l’économie française, d’autant que la proportion des salariés payés sur cette base avoisine les 10 % [85] . En préférant réduire l’emploi que les salaires, les partenaires sociaux portent également leur part de responsabilité. De telles pratiques sont de nature à renforcer la dualité du marché du travail, en préservant certes le pouvoir d’achat des insiders , ce qui est favorable à la consommation, mais au détriment du maintien dans l’emploi des outsiders (pour reprendre les termes définis par les économistes A. Lindbeck et D. J. Snower [86] ).

Dans ces conditions, une utilisation des allègements du Pacte de responsabilité à des fins salariales aurait pour conséquence d’accroître la segmentation du marché du travail – ce qui est économiquement inefficace – et serait contraire au principe de solidarité qui fonde notre pacte social.

Pour l’éviter, nous estimons nécessaire de lier la mise en œuvre du Pacte de responsabilité à l’instauration d’un cadrage annuel de l’évolution de la répartition des gains de productivité et des salaires.

Cette proposition, que nous avons déjà eu l’occasion de présenter lors de précédents travaux [87] , a le mérite de résoudre un certain nombre de difficultés.

L’État pourrait proposer aux partenaires sociaux de fixer eux-mêmes, à l’occasion de rendez-vous réguliers, un repère d’augmentation salariale qui tienne compte de l’évolution des gains de productivité et de la conjoncture macroéconomique. Ce point de repère ne constituerait pas une norme, mais un indicateur. Il serait déterminé au niveau national puis décliné par branches.

L’élaboration de cet indicateur serait l’occasion de responsabiliser les chefs d’entreprise à ce sujet et d’inciter les partenaires sociaux à débattre de la répartition des fruits de la croissance, de l’allocation des bénéfices entre investissement, remboursement des dettes et la rémunération du capital, etc. La diffusion annuelle de cet indicateur pourrait ensuite servir de signal aux entreprises et aux syndicats pour guider leurs négociations salariales. Ce signal contribuerait à ajuster l’évolution des salaires à celle de la productivité, à la baisse mais aussi à la hausse si les circonstances s’y prêtent. Bien entendu, ces repères s’appliqueraient à l’ensemble de l’échelle des salaires.

Réfléchir à la compétitivité-prix de la France ne doit cependant pas se traduire par un nivellement sans cesse vers le bas des rémunérations. C’est pourquoi il faudrait pouvoir borner la course au moins-disant social qui mine la cohésion de l’Union européenne [88] . De ce point de vue, on pourrait profiter de la création d’un salaire minimum national en Allemagne pour relancer l’idée d’une norme de salaire minimum européenne. Celle-ci pourrait consister en un plancher de salaire minimum exprimé en pourcentage du salaire médian de chaque pays. Les États membres qui le souhaitent pourraient ainsi fixer un salaire minimum supérieur à ce plancher. « Fixé à un niveau adéquat, un salaire minimum européen permettrait de soutenir le niveau de vie des travailleurs aux revenus les plus faibles et d’améliorer le fonctionnement de l’économie européenne. En effet, la littérature théorique comme empirique a montré qu’à un niveau adéquat, le salaire minimum permet d’augmenter le niveau de vie des travailleurs les plus pauvres sans nécessairement que cela n’implique d’effets négatifs sur l’emploi. Au niveau de l’Union européenne prise dans son ensemble, la fixation d’un salaire minimum commun permettrait d’atténuer les possibilités de dumping social et de concurrence excessive sur les salaires » [89] .

8 – Sur le droit de la rupture du contrat de travail

Selon l’Institut Montaigne, « la priorité doit être de restreindre la durée et l’incertitude de la procédure judiciaire en cas de contentieux. Pour ce faire, il convient de modifier les motifs légitimes de licenciement économique et de contourner la jurisprudence dévastatrice sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ».

Les juges sont vus ici comme rigidifiant le marché du travail, en raison des conceptions doctrinaires de l’entreprise qui les animeraient et des positions strictes qu’ils adopteraient, notamment en matière de licenciement [90] . Combinée à la judiciarisation des litiges entre employeur et salariés – souvent perçue comme croissante ces dernières années –, l’application d’un tel droit freinerait les embauches par anticipation, contribuant par là à la hausse du chômage.

De telles craintes ont commencé à s’exprimer à partir du moment où la Cour de cassation a abandonné le principe selon lequel l’employeur était seul juge de l’existence de la cause de licenciement pour motif économique (Soc., 12 mai 1998). Depuis, celui-ci doit justifier des risques qu’il supporte.

Anxiogène pour certains, cette évolution n’a pas empêché les juges de reconnaître à une entreprise la possibilité de licencier pour sauvegarder sa compétitivité (Soc., 11 janv. 2006). Ils ont ainsi admis que l’employeur puisse anticiper des difficultés économiques, en prenant en compte les exigences de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Or, le Code du travail a une approche plus restrictive du licenciement pour motif économique : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Seules des difficultés économiques ou des mutations technologiques sont expressément mentionnées dans la définition juridique du licenciement pour motif économique. Rien ne sert donc de stigmatiser « la jurisprudence dévastatrice », alors même que ce sont les juges qui ont créé comme nouveau motif de licenciement légitime : la restructuration de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

La liberté d’entreprendre figure en outre parmi les données prises en compte par les magistrats et les conseillers prud’homaux lors de leurs délibérés.

Une des seules vérifications opérées lors d’un contentieux concerne la réalité du motif présenté par une entreprise pour procéder aux licenciements. Autrement dit, les juges s’assurent que les modifications de contrats de travail ou les suppressions d’emplois en résultant ne sont pas fondées sur le seul souci d’économie ou d’amélioration de la rentabilité de l’entreprise (Soc., 1er déc. 1999). De même, la fluctuation normale des marchés, la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre ou encore la baisse des bénéfices ne suffisent pas à caractériser des difficultés économiques justifiant un licenciement (Soc., 6 juill. 1999). En toutes circonstances, intégrer dans la notion de sauvegarde de la compétitivité les conséquences à terme sur l’emploi de la menace alléguée, « ce n’est pas se prononcer sur la légitimité du choix de gestion de l’employeur et de la réorganisation, c’est seulement apprécier le sérieux des menaces existantes au regard de l’emploi dans l’entreprise » [91] .

De manière générale, comme l’a indiqué la Cour de cassation, dès lors que le motif de sauvegarde de compétitivité est établi, il n’appartient pas au juge « de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles » (Cass. soc., 8 déc. 2000).

Cette jurisprudence a été récemment confirmée, la Cour de cassation considérant qu’en matière de licenciement économique consécutif à une réorganisation, le juge « ne peut se substituer à l’employeur quant au choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la réorganisation » (Cass. soc., 8 juillet 2009). Du reste, le Conseil constitutionnel veille à protéger la liberté de licencier de l’employeur au nom de la liberté d’entreprendre. Il a ainsi rejeté des dispositions de la loi de modernisation sociale de janvier 2002 au motif que, en ne permettant « à l’entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause […], le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi du maintien de l’emploi » [92] .

On peine à retrouver là « la jurisprudence dévastatrice sur la sauvegarde de la compétitivité des entreprises » [93] .

Des auteurs appartenant à la sphère d’influence du monde patronal, comme Jacques Barthélémy, estimaient même, avant la loi de sécurisation de l’emploi et donc la possibilité de conclure des accords négociés sur les plans de sauvegarde de l’emploi, que la situation de notre pays était, sur ce chapitre, globalement satisfaisante en comparaison des autres pays de l’OCDE [94] .