Habiter dans 20 ans

Comment habiterons-nous dans 20 ans ? Quels seront nos nouveaux usages, comment nos manières d’habiter seront influencées par les évolutions de nos modes de vie ? Comment nous organiser pour préserver nos ressources, garder la ville ouverte à tous et adapter les logements à de nouveaux styles de vie ? Comment favoriser l’inclusion sociale par le logement ? Comment développer l’habitat durable ? Malgré les contraintes qui conditionnent nos choix à vingt ans, plusieurs scénarios d’avenir sont possibles. Terra Nova les décline dans ce rapport, et les grands enjeux de nos territoires demain.

Le logement s’inscrit par nature dans une longue durée : on construit pour durer et ce qu’on construit organise l’espace à long terme. Il est donc courant d’imaginer l’avenir du logement en termes de volumes à construire, de rythme des chantiers, de budgets à mobiliser.

Nous avons voulu mener ici un exercice différent, centré d’abord sur les manières d’habiter plutôt que sur la construction et le bâti. Comment habiterons-nous dans 20 ans ? Formulé de cette manière, le sujet se présente de manière à la fois plus restreinte et plus vaste. Plus restreinte, parce qu’il laisse de côté de nombreux sujets techniques fondamentaux pour le logement, comme le financement, les normes réglementaires, les techniques de construction etc. Mais plus large parce qu’il invite à observer les croisements entre les manières d’habiter et des évolutions de nos modes de vie : la redéfinition de la vie familiale, le vieillissement de la population, le changement du travail, le développement de la mobilité, l’apparition de l’économie du partage etc.

Ces dernières années, ce sont des pratiques nouvelles comme la colocation ou les locations temporaires qui ont changé le marché du logement, plus que des évolutions liées à l’architecture ou à la construction. Mais comment savoir quel impact nos modes de vie auront sur notre manière d’habiter ? Il ne suffit pas de mettre en évidence des tendances déjà engagées comme l’augmentation de la population, le vieillissement, la concentration de la création d’emploi dans les centres métropolitains etc. Il faut encore comprendre comment ces tendances s’inscrivent dans le territoire, provoquent des effets de concentration ou de dispersion de l’habitat, c’est-à-dire créent des situations localement tendues pour l’accès au logement et des zones plus détendues.

Or, en France, le contraste est particulièrement important entre les territoires en développement, qui ne sont pas tous des centres urbains, et les zones moins denses, qui ne manquent pas toutes d’attractivité. Cette géographie de l’habitat met en évidence une contradiction des dynamiques en cours. D’un côté, les métropoles risquent de ne plus être accessibles à une part croissante de la population, en raison du coût d’accès trop élevé au logement en ville-centre. De l’autre, le mouvement d’étalement urbain qui permet de loger les citadins aux alentours des métropoles entraîne des coûts d’infrastructure particulièrement lourds et n’est pas soutenable d’un point de vue environnemental.

Comment nous organiser pour préserver nos ressources, garder la ville ouverte à tous et adapter les logements à de nouveaux styles de vie ? Comment favoriser l’inclusion sociale par le logement ? Comment développer l’habitat durable ? Les habitants chercheront demain à habiter de logements plus adaptables à leurs contraintes et à leur style de vie. Utopie ? Des innovations s’orientent déjà dans cette direction. Un urbanisme favorable à la mixité des usages permet par exemple de mieux valoriser des espaces occupés de manière discontinue ou temporaire. On peut aussi imaginer des mises en commun plus systématiques de certains espaces dans les habitations collectives, grâce aux nouvelles technologies.

Des aspirations et des pratiques nouvelles vont aussi changer les comportements comme le montrent les exemples de projets participatifs : l’habitat partagé peut apporter une réponse au besoin d’espace dans la ville dense. Notre avenir proche n’apparaît donc pas comme un horizon uniforme. Malgré les contraintes qui conditionnent nos choix à vingt ans, plusieurs scénarios d’avenir sont possibles. Nous avons choisi d’en formaliser quatre pour débattre des choix à privilégier : « la concentration métropolitaine », « la saturation urbaine », « la révolution du partage » et « le réseau des métropoles ». Seul le dernier scénario permet d’imaginer un rapport équilibré au territoire, qui prenne en compte la lutte contre les inégalités, les impératifs environnementaux et notre qualité de vie.

Introduction

Vingt ans n’est pas une échelle de temps très longue en matière de logement. Par nature, l’immobilier est un secteur d’évolutions lentes. Au moment où tant de secteurs connaissent de rapides bouleversements économiques, technologiques ou culturels, le logement semble inscrit par nature dans une trajectoire sans surprise.

Le poids de l’acquis est particulièrement fort : sachant que le parc immobilier se renouvelle au rythme de 1 % par an, on peut gager que 80 % du parc immobilier dans lequel nous vivrons dans vingt ans est déjà construit. Les contraintes techniques sont fortes, elles se transforment peu, on ne peut pas changer les modes de construction du jour au lendemain.

Le cadre institutionnel est, lui aussi, peu susceptible d’évoluer rapidement. Des compromis institutionnels anciens engagent des acteurs multiples, qui gèrent des sommes importantes. En raison de la complexité du système, des contraintes budgétaires, des engagements de long terme qu’il implique, il induit une forte inertie des comportements. La stabilité du cadre en ce qui concerne le logement social en France contraste avec les bouleversements qui ont affecté ce secteur à peu près partout en Europe.

La mobilité résidentielle est faible [1] . Dans le parc locatif privé, les locataires restent dans le même logement en moyenne sept ans. Le chiffre est presque doublé pour les locataires du parc social : treize ans en moyenne. Ceci explique un taux de rotation du parc social particulièrement faible : moins de 10 % par an (6 % seulement en Île-de-France), un rythme qui ralentit chaque année depuis quinze ans et qui explique la baisse du nombre d’attributions de logements dans le parc social, malgré le maintien d’un effort public en faveur de la construction (entre 2002 et 2013, 600 000 logements ont été construits dans le parc social, tandis que le nombre d’attributions annuelles a diminué de 70 000 [2] ).

Le logement est le cadre de la vie privée, il fait l’objet d’une appropriation en fonction d’arrangements personnels qui apparaissent stables dans la longue durée. Le plaisir d’être chez soi, d’aménager son intérieur, de jouir de son confort au fil des années explique les chiffres élevés de satisfaction individuelle qui apparaissent dans les enquêtes et qui contraste avec le thème général de la « crise du logement [3] ». Le choix du pavillon individuel, qui contrarie tant de projets d’aménagement ou d’innovation architecturale, est un symbole bien connu de ce conservatisme des modes de vie sur lequel les grandes politiques n’ont guère de prise.

Pourtant, si l’évolution du parc de logements est inscrite dans des trajectoires lentes, l’habitat, c’est-à-dire les manières d’habiter, peut connaître, lui, des évolutions plus rapides dans les vingt ans qui viennent.

Les modes d’habiter évoluent plus vite que le parc immobilier. Dans les années récentes, deux révolutions des usages ont transformé le marché locatif : la colocation des étudiants et des jeunes professionnels d’une part, le développement rapide des locations de très courte durée d’autre part (Airbnb en constitue le cas le plus connu et le symbole).

L’extension des espaces partagés dans les logements collectifs (buanderie, terrasse commune, salle collective, espace de travail à louer…) indiquent un intérêt pour une mise en commun plus ambitieuse des espaces. Facilitées par les nouvelles technologies, ces formes de partage peuvent aller dans certains cas jusqu’à modifier les délimitations habituelles de la vie privée en développant des espaces collectifs comme les salles à manger, les cuisines, les salles de loisirs, etc.

Les temps d’occupation des logements, rythmés par la vie professionnelle, les transports et la vie privée (« métro-boulot-dodo ») se modifient progressivement. On observe une désynchronisation des rythmes de vie (travail en rythme décalé, travail de nuit, travail à temps partiel, travail indépendant, travail à la maison…) qui permet d’imaginer de nouveaux partages des espaces au cours d’une journée. En outre, le vieillissement de la population développe les modes de vie sédentaires et fait apparaître de nouveaux besoins d’équipement et d’accompagnement à domicile.

Le développement des mobilités professionnelles, les contraintes de l’immobilier d’entreprise stimulent des modes de vie plus nomades ou en multi-localisation, favorisant l’apparition d’espaces de travail d’un type nouveau ( coworking ).

Les contraintes environnementales et la lutte contre le réchauffement vont nous obliger à réorienter fermement certaines trajectoires (étalement urbain, mitage, migrations pendulaires, occupation du littoral).

Les dynamiques économiques ont un fort impact géographique, la localisation des activités économiques étant fortement polarisée, ce qui a des conséquences sur les choix résidentiels.

Il existe enfin des modes d’hébergement qu’on ne peut pas laisser aux solutions transitoires ou à l’urgence : la rue, la précarité, les bidonvilles, l’informel. Ils sont déjà présents et, en fonction des aléas économiques ou géopolitiques, peuvent se développer rapidement.

Bien que le secteur du logement soit peu susceptible de connaître une révolution radicale des usages, on observe tout de même des tendances lourdes qui indiquent dès aujourd’hui des transformations profondes de notre rapport à l’habitat à l’horizon 2040. On résume trop souvent cette mutation au développement de la domotique (maison connectée, avec régulation du chauffage, contrôle à distance des éclairages ou systèmes de sécurité) ou à l’introduction de nouveaux objets technologiques dans notre quotidien (assistants personnels connectés, détecteurs de chute pour personnes âgées…). Nous avons voulu aller plus loin et nous interroger sur des évolutions globales dépassant le cadre de la politique du logement. Nous avons ainsi observé les tendances démographiques, familiales, économiques mais aussi l’évolution des styles de vie et des aspirations individuelles.

Un regard sur les vingt années à venir nous place rapidement devant une impasse. Pour savoir comment nous nous logerons dans vingt ans, il faut en effet d’abord savoir où nous chercherons à vivre et avec qui nous cohabiterons. Les dynamiques actuelles de la géographie de l’habitat annoncent une poursuite de la concentration urbaine et du développement des périphéries urbaines. Or, la transition écologique dans laquelle nous entrons (avec ses objectifs de neutralité carbone, de limitation de l’artificialisation des sols…) condamne la tendance actuelle à l’étalement urbain. Et le mouvement complémentaire de concentration dans les métropoles atteint lui aussi des limites, en particulier pour l’accès au logement des ménages les plus modestes, des classes moyennes ou des jeunes actifs. D’où la contradiction qui s’annonce : il nous faut éviter aussi bien la concentration excessive que l’étalement incontrôlé… Peut-on surmonter ce dilemme ? Le développement d’une économie du partage appliquée à l’habitat peut-il ouvrir de nouvelles perspectives ? De nouveaux modes de vie en commun se développent déjà, qui proposent des partages d’espaces, des convivialités de voisinage, des modes d’occupation des logements plus économes en surface, plus adaptés aux contraintes du travail et aux évolutions de la vie familiale. Cela suffira-t-il à équilibrer notre territoire et à satisfaire la demande de logements ?

Nous montrons finalement que quatre scénarios se dégagent, dont un seul nous paraît vraiment favorable. Nous identifions en effet un scénario de « concentration métropolitaine » aux forts effets inégalitaires et un scénario de « saturation urbaine » se traduisant par un clivage culturel fort entre les habitants des métropoles et ceux des espaces peu denses. Nous imaginons également une possible « révolution du partage » qui suppose cependant d’importants changements de modes de vie et de représentations du « chez soi » dans de larges secteurs de la population. Nous identifions finalement un scénario d’équilibre, « le réseau des métropoles », qui permettrait d’harmoniser les aspirations majoritaires des ménages en termes de logement avec un équilibre des territoires et un usage responsable des ressources naturelles. Mais pour arriver à un tel équilibre, qui ne s’imposera pas spontanément, il convient de bien comprendre les tendances à l’œuvre et de repérer les actions publiques prioritaires à mener pour nous engager sur une trajectoire favorable.

1. OÙ allons-nous habiter ?

En 2017, on compte en France 35 millions de logements (pour une population totale de 67 millions d’habitants) dont 29 millions de résidences principales, 3,3 millions de résidences secondaires [4] et 2,9 millions de logements vacants [5] . Avec 4,5 millions de logements, le parc social français est l’un des plus larges d’Europe. La construction est aussi particulièrement dynamique puisque la France est le pays d’Europe où l’on construit le plus. Avec 546 logements pour 1 000 habitants (2015), nous avons déjà le taux le plus élevé d’Europe (après la Grèce et le Portugal), loin devant l’Allemagne (487), la Belgique (457), l’Angleterre (438) ou l’Autriche (436).

Les statuts d’occupation apparaissent relativement équilibrés en France. On compte en effet 58 % des ménages propriétaires de leur résidence principale. La part des ménages locataires dans le parc locatif social atteint 17 % et le parc locatif privé abrite 22 % des résidences principales en 2014 [6] . Si le statut de propriétaire semble enviable à la plupart des Français, nombre d’exemples étrangers nous montrent d’une part que ce n’est pas un gage de qualité des logements (pays du Sud) notamment pour les plus modestes et, d’autre part, que le désir de devenir propriétaire comporte des risques et des inconvénients. Risque de surendettement (qui reste limité en France mais très pénalisant pour les ménages concernés), risque de limiter la mobilité professionnelle et par conséquent les opportunités de carrière, surtout en début de vie active. Par comparaison, le parc social permet à un grand nombre de Français d’être logés confortablement à moindre coût, et le parc locatif privé (sauf dans les zones tendues) répond plus facilement aux besoins d’autonomie des jeunes, favorise l’attractivité des territoires et répond aux contraintes de mobilité.

Pourtant, le thème de la « crise » du logement revient depuis longtemps dans le débat politique. Dans un pays de fort dynamisme démographique, le parc immobilier français a longtemps été trop étroit, vétuste, mal adapté, mal entretenu. Le volontarisme de l’État bâtisseur a permis un important effort de construction dans les années d’après-Seconde Guerre mondiale. Dans la première estimation réalisée en 1950 pour la période 1950–1980, on estime le « besoin » de logements à partir de trois composantes : le rattrapage du retard, le renouvellement du parc et l’accroissement du nombre des ménages [7] . En tout, on estime qu’il faut construire 9,6 millions de logements avant 1980, soit 320 000 par an. De fait, on construit 9 millions de logements entre 1954 et 1975 (la taille du parc augmente de 50 %). Le surpeuplement recule nettement avec une hausse de la taille moyenne des logements et une réduction du nombre de personnes par ménage. Une fois la dynamique lancée, le mouvement s’est poursuivi et, entre 1968 et 2013, le nombre de résidences principales s’accroit de 76 % tandis que le nombre d’habitants ne progresse « que » de 28 %. Parallèlement, le confort entre dans les logements : plus d’un logement sur quatre n’avait pas tout le confort sanitaire [8] en 1978, 98 % des logements en sont dotés en 2017. La satisfaction des ménages est au rendez-vous : 15 % des ménages considéraient leurs conditions de logement comme insuffisantes ou très insuffisantes en 1973, ils ne sont plus que 6 % en 2013. Si le rattrapage a eu lieu, pourquoi ce sentiment persistant d’une « crise du logement » ?

C’est que les moyennes nationales cachent des situations contrastées. Les difficultés d’accès au logement sont réelles mais elles sont très localisées, dans des zones dites « tendues ». Par définition, les zones tendues sont celles où la demande de logements est supérieure à l’offre [9] . Ces zones regroupent un tiers de la population française : 22 millions d’habitants situés dans l’agglomération parisienne (ainsi que Beauvais et Meaux), les principales métropoles (Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg…), des villes situées dans les régions attractives de l’Ouest et du Sud méditerranéen (Ajaccio et Bastia, Bayonne, Draguignan, Fréjus, La Rochelle, Arcachon, Toulon, Nice, Menton-Monaco…) ainsi que des villes des Alpes (Annecy, Annemasse, Grenoble, Thonon-les-Bains). Le décalage entre les chiffres d’ensemble qui indiquent un nombre moyen de logements par habitant assez satisfaisant (par comparaison à nos voisins) et le sentiment d’avoir du mal à se loger s’explique ainsi : les logements ne sont pas toujours disponibles là où les ménages souhaitent vivre. En particulier, les logements vacants se trouvent dans les zones les moins actives, où les opportunités de travail sont plus rares, et qui sont en outre peu attractives pour les jeunes retraités.

La question n’est donc pas seulement de savoir combien de logements il faut construire mais où il faut construire. Et quels types de logements, avec quelles normes, pour quels types de ménages ?

1.1. Une croissance continue, avec des tensions locales

Les besoins en logements pour les années à venir découleront en premier lieu des évolutions démographiques, plus précisément de l’évolution du nombre de ménages. Celle-ci dépend de deux facteurs : la croissance de la population et la composition des ménages. La croissance de la population dépend de deux composantes : le solde naturel (naissances moins décès) et le solde migratoire (entrées moins sorties). Le nombre moyen de personnes par ménage varie selon les comportements de cohabitation-décohabitation, notamment l’âge de départ des jeunes du domicile de leurs parents, et selon la déformation de la pyramide des âges sous l’effet de l’augmentation de l’espérance de vie. Celle-ci a un impact important sur l’occupation des logements puisque qu’avec l’âge augmente la proportion de ménages d’une ou deux personnes. La statistique publique produit à intervalles réguliers des projections du nombre de ménages fondées sur différents scénarios. La projection moyenne actuelle de l’Insee pour 2040 est de 72,5 millions d’habitants.

Une évaluation des besoins en logements devrait en outre prendre en compte le rattrapage des besoins actuellement non satisfaits, notamment ceux des sans-abri et des ménages en suroccupation, c’est-à-dire qui vivent dans un logement trop exigu par rapport aux normes admises, et le besoin de renouvellement du parc. Une telle évaluation, forcément grossière, fut effectuée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme on l’a vu : elle se justifiait alors par les conditions de logement déplorables dont souffrait une grande partie de la population française. Elle n’a pas été renouvelée depuis lors, la commission du Plan ayant estimé dès 1976 que le retard quantitatif avait été rattrapé. L’Insee, puis le service statistique du ministère chargé du logement se sont ensuite contentés de produire des projections de la demande potentielle.

Ces projections reposent sur des hypothèses dont la solidité est variable. Le vieillissement de la population et ses conséquences semblent pouvoir être anticipés avec un assez haut degré de certitude. Il s’est accentué à un rythme élevé : l’espérance de vie a augmenté de près de 2 % par an de 2008 à 2013, alors que la population générale n’augmentait que de 0,5 %. En 2040, les plus de 65 ans représenteront un peu plus d’un quart de la population (26,1 %). Cela entraînera des besoins nouveaux, en termes de confort, d’aménagement, d’accompagnement, d’autant plus que la volonté de « rester chez soi » au grand âge est de plus en plus forte. Le niveau des retraites permettra-t-il de faire face à ces dépenses de logement ? Les générations qui sont actuellement à la retraite ont, sauf les plus récentes, connu un marché du travail dynamique, des carrières pleines, des situations familiales encore relativement stables et elles ont profité des progrès de la médecine. Les générations qui arriveront à l’âge de la retraite d’ici 2040 auront traversé des périodes moins fastes et connu des carrières plus discontinues, même si la prise en charge médicale a continué à progresser. Le niveau moyen de revenu des retraités par rapport aux actifs devrait lentement se dégrader d’ici 2040 [10] . En outre, la fréquence des séparations, la réduction de la taille des fratries (on comptait 1,82 enfant par famille en 2008 contre 2,11 en 1975 [11] ) risquent de réduire le nombre ou la disponibilité des aidants familiaux et de multiplier les situations de solitude dans le grand âge. La prise en charge du grand âge, qui est déjà un sujet émergent aujourd’hui, va s’affirmer dans les années à venir et sans doute donner lieu à des innovations techniques et sociales. Le logement se trouvera en tout cas au centre de ces nouveaux besoins.

Les hypothèses portant sur les comportements de cohabitation-décohabitation sont plus fragiles car en partie liées aux conditions économiques et à l’évolution des modes de vie. Si l’indépendance économique n’est pas une condition nécessaire de la décohabitation juvénile, elle en est cependant l’un des déterminants principaux. Il est difficile également de faire un pronostic à long terme sur le taux de séparation des couples, qui impacte la demande de logements : deux logements au lieu d’un sont nécessaires avec, dans chacun d’eux, le cas échéant, des chambres d’enfant chez les deux parents séparés.

Au-delà de l’exercice, assez bien maîtrisé, de projection du nombre de ménages, les évaluations prospectives souffrent de plusieurs faiblesses. La principale est qu’elles considèrent les logements comme interchangeables, quels que soient leur localisation, leur taille et leur prix. Or, on le sait ( cf. infra ), les évolutions démographiques sur le territoire français ne sont pas homogènes et les marchés du logement sont avant tout locaux.

En outre, les statisticiens n’ont guère d’éléments sur lesquels se fonder pour évaluer le renouvellement futur du parc. À cet égard, l’augmentation, depuis une quinzaine d’années, du taux de logements vacants mériterait une analyse fouillée. Interpréter cette augmentation comme la conséquence d’une surproduction semble insuffisant. La vacance résidentielle est moins fréquente dans les aires urbaines des métropoles régionales, là où le marché de l’immobilier est tendu [12] . Elle est plus marquée dans les territoires les moins dynamiques (départements du centre, du Massif central ou du Grand Est), comme les espaces ruraux reculés et surtout dans les centres des villes moyennes ou des petites villes les plus éloignées des métropoles régionales. Pourquoi, dans ces communes, ces logements, le plus souvent anciens et centraux, sont-ils délaissés au profit d’autres, plus récents et plus périphériques ? La réponse à cette question tient manifestement au choix des ménages concernés : choix de la maison individuelle contre l’appartement, du péri-urbain contre le centre, de l’utilisation de la voiture individuelle contre les transports en commun. En d’autres termes, raisonner en termes de besoins ne permet pas d’expliquer des phénomènes liés à la demande : les logements délaissés correspondent peut-être, sur le papier, aux besoins de certains ménages, mais ceux qui ont le choix en préfèrent d’autres.

Enfin, les projections ne prennent pas directement en compte l’évolution des modes de vie. Or la pratique de la double résidence se développe : par exemple, un logement en province et un pied-à-terre à Paris ou en région parisienne. En Allemagne, ces ménages sont dénombrés, mais pas en France où, de ce fait, on se contente d’intégrer dans les projections une demande de résidences secondaires à partir de l’observation du passé récent.

Tout compris, les estimations des besoins de construction à l’horizon 2030 (CGDD/Commissariat général au développement durable) se situent entre 327 000 et 350 000 logements chaque année. Avec une capacité de production située à 335 400 unités en moyenne en 2014–2015, nous sommes dans une échelle de grandeur cohérente avec les capacités actuelles. L’effort de construction, qui est même monté à 428 900 logements en 2017, doit donc être maintenu pour rester capables de répondre au besoin futur de logements [13] .

Ces chiffres concernent néanmoins l’échelle nationale. Or, les tendances démographiques ont une signification différente en fonction de la localisation. Ici, c’est le manque de logements qui domine – c’est le cas des zones en tension. Là, c’est au contraire la vacance qui apparaît comme le problème essentiel – c’est le cas des zones en déprise. Ailleurs encore, le logement n’est pas un enjeu majeur, avec un marché stable, des logements sociaux accessibles, un parc locatif privé convenablement occupé, etc. Mais cet entre-deux est en fait plus rare : ce qui caractérise la dynamique, c’est bien la polarisation entre les zones à faible densité et celles à forte densité [14] . Comment comprendre la géographie qui se dessine et quelles sont les dynamiques qui façonneront la carte de France dans vingt ans ?

1.2. Une concentration en tache d’huile

La dynamique des localisations à l’horizon 2040 dépend de deux tendances fortes qui sont déjà à l’œuvre et qui vont se poursuivre.

1. Un accroissement de la population favorable à une zone en U, allant de Rennes à Lyon en passant par le Sud-Ouest et les façades maritimes atlantique et méditerranéenne, géographie à laquelle il faut naturellement ajouter l’Île-de-France. Ce mouvement poursuit une tendance à la littoralisation du peuplement français qui s’observe depuis longtemps. Symétriquement, on note un moindre dynamisme du quart Nord-Est, ainsi que la permanence de la « diagonale du vide », des Ardennes au Cantal.

Ces mouvements s’observent également dans la carte de l’emploi, qui se développe surtout dans cette zone en U, avec une place singulière de Paris et de l’Île-de-France. La différence entre territoires en développement et territoires en recul est encore plus marquée pour l’emploi que pour le peuplement : les pertes d’emplois sont notamment plus fortes dans les territoires en recul.

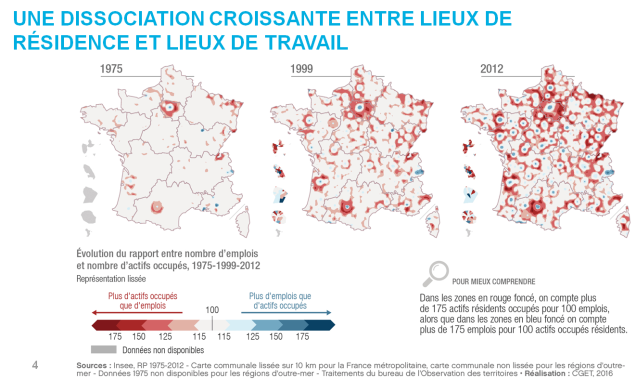

2. La dissociation est croissante entre les lieux de résidence et les lieux de travail. Les emplois se développent dans les villes-centres et les cœurs d’agglomération, alors que l’habitat s’installe de plus en plus en périphérie. À l’échelle locale, on voit donc une dynamique différenciée de l’emploi et de la population. Ce qui entraîne une augmentation moyenne des temps de transport entre résidence et travail. Une part croissante de la population fait la navette (un « navetteur » travaille dans une commune différente de sa commune de résidence) entre sa résidence et son lieu de travail : on dénombrait, en 2012, 17 millions de navetteurs sur 26 millions d’actifs [15] . En outre, les distances parcourues s’allongent. Un enjeu majeur de l’habitat dans vingt ans est donc le transport (durée, accessibilité, desserte, etc.). Les zones géographiques qui connaissent une forte croissance des emplois et de la population sont aussi celles où les temps de trajet quotidiens sont les plus importants. L’enjeu principal du transport des personnes aujourd’hui n’est plus dans la connexion de longue distance (par exemple, les voies TGV dans une logique d’aménagement du territoire) mais dans les déplacements quotidiens à l’échelle locale.

Le temps consacré aux déplacements pour aller travailler est en progression : on l’évaluait à 40 minutes en 1998, 50 minutes en 2010 [16] , 60 minutes en 2018 (ce qui correspond à la moyenne de nos voisins européens [17] ). Les habitants des petits pôles urbains et des communes isolées ont des temps de transport très inférieurs (respectivement 35 minutes et 37 minutes) aux habitants des grands pôles urbains (43 minutes), de ceux des couronnes des grands pôles (57 minutes) et des habitants de l’unité urbaine de Paris (68 minutes) [18] .

La distance parcourue entre la résidence et le lieu de travail a également augmenté à mesure que l’offre de transport s’est développée. L’arbitrage entre confort résidentiel et temps de transport a conduit à l’augmentation des distances parcourues dans les première et deuxième couronnes. En d’autres termes, l’amélioration des moyens de transport (y compris de l’efficacité énergétique des voitures individuelles) n’a pas permis de gain de temps mais a favorisé la dispersion spatiale de l’habitat.

La concentration spatiale liée au phénomène de la métropolisation présente donc une double configuration. D’une part, à l’échelle nationale, on voit se dessiner une carte organisée à partir des pôles métropolitains. Ce sont eux qui attirent la population et les emplois. D’autre part, on voit se dessiner une tache autour de chaque pôle : c’est la progression démographique aux environs du cœur de l’agglomération. On observe donc une polarisation en faveur des métropoles mais aussi une diffusion de l’habitat autour des métropoles. Ce mouvement est particulièrement marqué autour de l’Île de France et dans la zone en U déjà évoquée. Ce sont donc les communes situées dans la périphérie des métropoles qui se développent le plus, ce qui correspond à un compromis lié au coût du logement mais aussi à l’aspiration des ménages à un style de vie à la fois urbain, « à taille humaine » et « proche de la nature » : la moitié des Français qui souhaitent déménager aimeraient s’installer dans une ville petite ou moyenne à proximité d’un pôle urbain [19] . Les centres des métropoles, eux, connaissent des progressions moins fortes de leur population résidente, voire une diminution comme c’est le cas à Paris [20] . À proximité des métropoles, la progression est plus forte dans les communes les plus petites (moins de 15 000 habitants). On assiste donc à une concentration de la population dans la périphérie des grandes aires urbaines, notamment en région parisienne et dans l’arc atlantique.

À l’inverse, dans la zone la moins dynamique (le quart Nord-Est, à l’exception de l’Alsace), le déclin démographique peut concerner certains centres urbains (Bar-le-Duc, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges…). Mais ces centres urbains sont en général de taille moyenne et se situent dans une zone qui a déjà perdu beaucoup de population.

En ce qui concerne le logement, les zones qui connaissent le plus de constructions sont les littoraux, la Corse et les Alpes, ce qui correspond aux zones dont la population croît. Ce phénomène héliotropique et de « course vers la mer » va se poursuivre. La façade atlantique, compte tenu de la topographie du relief, reste un espace propice à la construction et connaîtra donc une urbanisation plus forte. En revanche, on ne construit pas assez dans les zones dynamiques de l’Île-de-France et de la région lyonnaise, où le foncier disponible est rare, peu accessible et cher. Le logement est difficile d’accès (calculé en nombre d’années de revenu nécessaires pour acquérir un logement, par exemple) surtout dans le Grand Paris, mais aussi dans les autres métropoles, les littoraux, les zones frontalières et les Alpes. Symétriquement, les logements vacants se trouvent sans surprise surreprésentés dans la diagonale du vide (à l’exception des pôles urbains).

UNE DISSOCIATION CROISSANTE ENTRE LIEUX DE RÉSIDENCE ET LIEUX DE TRAVAIL

Dans un pays attaché à l’aménagement du territoire, les images de dépeuplement de villes moyennes ont un impact symbolique important. Bien qu’il concerne des zones dont le poids démographique est faible, le dépeuplement pose cependant la question de l’avenir de territoires peu denses et peu attractifs, dont les défis sont symétriquement inverses à ceux des métropoles.

Toutes les zones rurales ne sont cependant pas en déclin démographique. Plusieurs phénomènes se conjuguent. Tout d’abord, le développement métropolitain se diffuse dans le territoire alentour, au-delà même de la périphérie urbaine immédiate, et touche des zones rurales plus distantes qui regagnent donc de la population (néoruralisme, étalement urbain) [21] . Mais le gain de population des petites communes se limite à la proximité des métropoles. Les nouveaux actifs des zones rurales sont des navetteurs qui vont travailler dans une aire urbaine. Le nombre croissant des navetteurs exprime une forte dépendance des communes rurales aux aires urbaines, particulièrement aux emplois qu’elles procurent. Mais les communautés de communes situées au-delà de 30 minutes en voiture des métropoles ne gagnent plus de population. Par ailleurs, le regain démographique enregistré entre 2006 et 2011 ne s’est pas confirmé dans la période plus récente (2011–2016) : alors que ces territoires éloignés avaient progressé plus rapidement que la moyenne entre 2006 et 2011 (+ 0,8 % par an), ce rythme a été divisé par deux et s’aligne à présent sur la moyenne nationale (+ 0,4 % par an) [22] . Dans certaines communes rurales, le déficit naturel n’est plus compensé par l’arrivée de nouveaux habitants, sauf dans les communes rurales du Sud. Outre les retraités qui stimulent l’économie résidentielle, les nouveaux arrivants ont parfois un profil d’actifs souhaitant changer de travail et de mode de vie, en général diplômés et tournés vers le développement durable, qui produisent une forme de « gentrification rurale [23] ». Si ce mouvement apparaît encore faible et marginal aujourd’hui, il est peut-être l’amorce d’une nouvelle tendance d’installation, à la recherche d’une qualité de vie opposée au rythme de la métropole, et qui peut se révéler favorable à un rééquilibrage territorial vers les zones les moins denses.

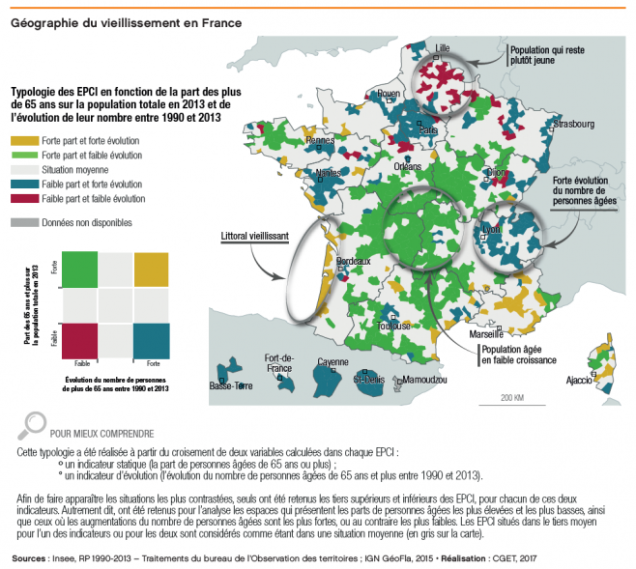

Les territoires vont aussi se différencier en fonction du poids du vieillissement. On peut distinguer de ce point de vue quatre types de situations. Les espaces ruraux (communes isolées situées en dehors de l’influence des pôles urbains) connaissent aujourd’hui déjà le vieillissement (mesuré à la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la population générale de la commune) qui sera celui de la moyenne nationale en 2040 (26 %). Ces espaces connaîtront peu de bouleversements dans la mesure où le nombre de personnes âgées y est déjà élevé et restera dans la moyenne nationale. Il existe en revanche des espaces qui connaissent déjà une forte proportion de personnes âgées et qui en accueilleront encore davantage : les zones littorales attractives du Sud et de l’Ouest qui attirent particulièrement les jeunes retraités. Dans les territoires où la population est plus jeune, en particulier les métropoles, leurs périphéries, les zones frontalières de l’Est et du Nord, le vieillissement représentera un défi d’équipements et de services puisque les ménages fixés par l’activité et les emplois resteront sans doute sur place en grande partie après l’âge de la retraite. Enfin, dans un quatrième cas de figure, certains territoires jeunes ne retiennent pas les personnes arrivées à l’âge de la retraite (essentiellement dans le nord de la France) et garderont par conséquent un taux relativement stable et plutôt faible de personnes âgées [24] .

1.3. Les effets inégalitaires du changement

La prospective sur ces grandes tendances qui vont affecter la demande de logement invite à anticiper une importante dynamique inégalitaire en fonction des territoires.

À l’échelle nationale, les tendances déjà évoquées (1.1.) vont maintenir une forte demande de logement qui tirera très probablement les prix à la hausse. On observe déjà que les ménages doivent consentir en moyenne un effort toujours plus important pour se loger : ils consacraient en moyenne 18,3 % de leurs revenus au logement en 2013 contre 16,1 % en 2001. Mais cet accroissement est supporté plus lourdement par les ménages les plus modestes (premier quartile) : 31,3 % en 2013 (24,9 % en 2001). Et parmi ces ménages, ce sont les locataires du secteur libre qui ont subi la plus forte progression puisqu’ils sont passés d’un taux d’effort de 32,8 % à 40,7 % [25] .

Ces chiffres cachent cependant des disparités territoriales importantes. Il faut donc anticiper, outre les inégalités liées au patrimoine et aux revenus (le premier quartile consent un effort plus important que les autres), des inégalités liées à la localisation. Deux facteurs vont en effet accroître le poids de la localisation sur la facilité ou la difficulté d’accès au logement.

D’une part, le développement métropolitain rend l’accès au logement plus coûteux et plus sélectif. Les inégalités risquent donc de se développer à l’échelle métropolitaine, comme on le voit en partie avec le phénomène de « gentrification » par lequel des quartiers populaires voient arriver de nouvelles populations, au revenu plus élevé, qui contribuent à l’augmentation des loyers ou du coût du logement. Si ce mouvement transforme profondément la sociologie de certains quartiers, il n’est cependant pas homogène sur l’ensemble du territoire et correspond localement à un accroissement des inégalités visibles localement. Ces inégalités sélectionnent la population en fonction du revenu mais creusent aussi des limites générationnelles liées au coût d’entrée sur le marché, les jeunes ménages cherchant à se loger supportant l’augmentation des prix alors que les ménages installés ne sont pas directement exposés à leurs variations. Contrairement à une idée de plus en plus répandue, les métropoles ne réunissent pas seulement des ménages aisés : elles abritent de fortes inégalités en leur sein. Ainsi, 77 % des ménages pauvres vivent dans les grands pôles urbains [26] . L’Île-de-France rassemble près d’un tiers des personnes mal logées en France.

D’autre part, à l’échelle nationale, une inégalité se développe entre territoires en croissance et territoires en déclin. Le développement métropolitain est une tendance de long terme, qui s’observe à l’échelle mondiale. Les métropoles sont branchées sur le développement économique lié à la mondialisation. La localisation de l’activité économique à l’âge industriel était tributaire de la localisation des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ce qui signifiait une dispersion de l’activité économique sur le territoire en fonction d’atouts locaux. Dans une économie post-industrielle, ces atouts ont changé de nature. La division du travail se fait à l’échelle internationale et les avantages comparatifs de l’âge industriel sont remis en cause. La connexion aux lieux de décision économique internationaux prévaut sur les ressources locales, ce qui entraîne la concentration de l’activité dans les grandes métropoles. Cependant, les effets territoriaux de cette concentration sur l’atout métropolitain ne sont pas homogènes. Si les métropoles concentrent l’emploi et contribuent largement à la création de richesse, des systèmes de redistribution publics et privés irriguent l’ensemble du territoire. La région Île-de-France, par exemple, contribue pour près d’un tiers à la création de richesse nationale mais ne dispose que d’un peu plus d’un cinquième des revenus des ménages français. Et l’écart se creuse : la contribution de l’Île de France au PIB est passée de 27 % à 31 % entre 1975 et 2010 mais les revenus des Franciliens sont passés dans le même temps de 25 % à 22,5 % des revenus des ménages français [27] . En outre, l’activité et le dynamisme des métropoles régionales débordent sur les territoires proches. Albi ou Rodez bénéficient de la croissance de Toulouse, comme Libourne croît grâce à Bordeaux, Angers grâce à Nantes, Vienne grâce à Lyon, etc. On peut donc décrire des espaces sociaux-productifs interdépendants qui associent les métropoles à leurs périphéries [28] . Mais des morceaux de territoires restent à l’écart de la dynamique métropolitaine et sont confrontés à une perspective de déclin difficile à enrayer (Troyes, Chaumont, Auxerre, Nevers, Montluçon, Aurillac, Carcassonne…). La croissance métropolitaine est donc par nature créatrice d’inégalités territoriales.

Plus précisément, comment peut-on décrire le lien entre les métropoles et leur espace avoisinant ? On a longtemps craint une forme d’ « aspiration » des richesses vers les villes, au détriment des campagnes (« Paris et le désert français »). C’est cette vision qui a longtemps conduit à promouvoir une forme d’aménagement du territoire visant à déplacer des activités des villes prospères vers des zones défavorisées. Une telle vision apparaît aujourd’hui dépassée puisque c’est précisément la concentration des activités qui apparaît comme un atout et un facteur d’attractivité. L’État doit-il chercher à brider le mouvement métropolitain au nom de l’égalité des territoires ? En aurait-il d’ailleurs les moyens ? Sans doute que non. La dynamique a de fortes chances de se poursuivre dans la mesure où elle correspond à des mouvements qui s’observent à l’échelle mondiale. Les raisons de la productivité des métropoles restent discutées par les économistes : les entreprises y bénéficient-elles de coûts inférieurs, d’une plus grande capacité à innover, des bénéfices de l’économie de la connaissance ? Pour la nouvelle géographie économique, l’agglomération permet une meilleure division locale du travail, un meilleur appariement sur le marché du travail et une circulation informelle des connaissances favorable à l’innovation. L’observation est, en tout cas, partagée : les effets de proximité géographique comptent dans la nouvelle économie internationalisée. Au final, c’est dans les métropoles que la croissance de l’emploi est la plus forte. Entre 1975 et 2011, l’emploi a plus progressé dans les métropoles (+ 30,8 %) que dans le reste du territoire (+ 18 %) [29] .

Mais les métropoles se contentent-elles de capter l’activité ou bien ont-elles un effet d’entraînement sur leur voisinage ? Toutes les métropoles n’entretiennent pas les mêmes relations à leur environnement. Dans l’ensemble, on observe un « développement associé » ou un « effet de débordement » entre les métropoles et leur voisinage. Il ne prend cependant pas toujours la même forme. On peut distinguer trois situations. Tout d’abord, des métropoles dont la performance reste relativement isolée au sein de leur territoire. C’est le cas de Lille dont le développement n’est plus lié aux anciennes activités industrielles qui marquent encore le reste de la région (Roubaix) même quand elles se sont renouvelées (Douai, Valenciennes). Toulouse présente aussi, dans un contexte différent, un développement très lié à la filière aéronautique dont l’entraînement est très localisé. Montpellier, dont l’activité relève plutôt de l’économie résidentielle, présente aussi le cas d’une ville plus dynamique que son environnement. Deuxième cas de figure : les métropoles qui partagent leur dynamique, comme Lyon et Rennes qui s’inscrivent dans une logique de codéveloppement avec leur région. Bordeaux, Marseille et Nantes, par exemple, ont un effet dynamisant sur les territoires contigus. Enfin, dans un dernier cas de figure, on relève des villes moins actives que leur environnement : Strasbourg et Grenoble par exemple n’apparaissent pas comme des moteurs régionaux puisque leur activité est moins favorable que celle des régions qui les entourent. Dans une sous-catégorie de ce profil défavorable, Nice et Rouen ont une situation doublement négative, la ville connaissant une atonie partagée par le reste du territoire [30] .

Dans la mesure où l’on observe un écart entre les zones dynamiques et les zones en recul, quelle est la réponse politique à apporter ? Faut-il soutenir les territoires en crise ou aider les habitants à s’installer ailleurs ? Faut-il aménager ou (encourager à) déménager ? La réponse n’est pas évidente pour les pouvoirs publics, qui doivent prendre en compte les représentations des habitants eux-mêmes. On observe sans surprise une corrélation entre l’aspiration à déménager et la perception des difficultés du territoire (ou le sentiment de déclin du soutien public) [31] . Mais le souhait de déménager n’est pas également partagé. Les habitants les plus optimistes sur leur évolution personnelle se disent prêts à bouger. En revanche, plus on se sent en difficulté, moins on est prêt à déménager. Cela montre que le territoire, même en difficulté, est vu comme une ressource, et une ressource d’autant plus précieuse qu’on est plus modeste. Une ressource au sens de la solidarité familiale et de l’aide informelle qui sont liées au territoire local, ainsi que les réseaux de connaissances et d’amitiés qui s’y développent, réseaux par lesquels on a le plus de chances de retrouver un emploi [32] . En outre, une grande partie des jeunes à la recherche d’un premier emploi, des chômeurs ou des personnes en situation de précarité anticipent leur difficulté à déménager, ce qui a toujours un coût (le déménagement lui-même, la caution, le rééquipement…). Ils anticipent également la difficulté à trouver ou retrouver un logement dans le parc social, et déclarent plutôt attendre une aide de l’État pour pouvoir réaliser leur projet dans le territoire où ils vivent. Au final, les gens qui ont le plus besoin de bouger ont le moins la capacité de le faire. Un facteur de plus d’aggravation des inégalités entre les territoires en développement et ceux qui offrent moins d’opportunités.

Finalement, la localisation géographique des logements va compter plus que jamais dans les vingt ans qui viennent. La dynamique en cours conduit à une concentration de l’habitat dans l’espace métropolitain ou à sa proximité, sur les littoraux et dans le Sud. Cette géographie de l’habitat signifie des inégalités territoriales mais elle entraîne également des difficultés dans les modes de vie, pour la santé, l’équilibre de la vie familiale et l’impact environnemental. C’est pourquoi les pouvoirs publics doivent continuer à se préoccuper des effets du développement métropolitain et en particulier garder une vision de l’aménagement du territoire adapté aux nouveaux défis. La politique du logement est, de ce point de vue, un facteur structurel de l’attractivité des territoires et des équilibres territoriaux. Mais jusqu’à quel point la concentration spatiale des activités et des logements est-elle souhaitable ?

2. Avec qui (co)habiter ?

Si l’on se fie à des projections prudentes concernant les deux décennies à venir, il apparaît que le nombre d’habitants à loger est une question moins déterminante que la localisation du besoin de logement. Or, l’observation des dynamiques territoriales en cours nous conduit à un dilemme : les tendances longues du développement économique conduisent à une concentration de l’activité dans le cœur des aires urbaines. Si elle s’accompagnait d’une concentration équivalente de l’habitat dans le cœur des grandes aires urbaines, elle serait difficilement soutenable en raison des inconvénients de la trop forte concentration spatiale. Mais la réponse actuelle à cette tendance excessive à la densité urbaine consiste dans la diffusion spatiale de l’habitat qui présente aussi des inconvénients majeurs. En d’autres termes, il n’existe sans doute pas de réponse uniquement territoriale à la dynamique en cours. La concentration de l’habitat atteint ses limites, parce qu’elle entraîne trop de nuisances. Mais l’étalement urbain pose de redoutables problèmes d’aménagement dans une perspective de développement durable. Une réponse à ce dilemme peut venir d’une meilleur utilisation des espaces en multipliant les usages des espaces ou du territoire en fonction de temporalités variées et compatibles entre elles.

La concentration urbaine peut atteindre un seuil qui risque de multiplier les coûts. Pour construire en ville, il faut tout d’abord accéder au foncier qui sera toujours plus rare et plus coûteux. Les quelques terrains disponibles sont en outre difficiles d’accès (dents creuses) et imposent des contraintes à la construction (accessibilité, emprise des immeubles mitoyens…). L’alternative réside dans la réhabilitation de logements dégradés ou anciens qui est parfois plus coûteuse que la construction neuve, surtout en tenant compte de normes environnementales élevées. La rénovation urbaine se heurte en outre à des problèmes d’échelle : il vaut mieux rénover tout un quartier qu’un bâtiment seul mais cela suppose une bonne anticipation urbaine, c’est-à-dire une continuité de la volonté politique d’aménagement local. Dans certaines métropoles (surtout à Paris), la densité a déjà probablement atteint un plafond. Les perspectives offertes par la reconstruction des immeubles, la conversion de bureaux en logements, la surélévation de quelques étages ou l’occupation plus systématique des sous-sols n’offrent pas une perspective adaptée : soit le nombre de logements ainsi créés reste trop faible, soit le coût de ces logements (surtout dans le cas de la surélévation) est dissuasif [33] .

Pour la plupart des ménages, cette inflation des coûts réduit l’attractivité de la ville. D’autant plus que leurs aspirations ne correspondent pas toujours aux formes architecturales anciennes. Ainsi, à superficie égale, la luminosité des appartements arrive en tête des critères de choix immobiliers, ainsi que le désir de jouir d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia [34] . En outre, les évolutions de la vie de famille (divorce, famille recomposée, vieillissement et allongement de la durée de vie…) suscitent une demande de logements évolutifs et modulables souvent peu compatibles avec les contraintes de la vie en immeuble.

Cependant, l’alternative à la ville dense présente également de nombreux inconvénients liés à l’étalement urbain. L’extension de la ville, surtout telle qu’elle se fait en France, avec des programmes pavillonnaires, prend beaucoup d’espace, qui est en rivalité avec les autres usages : production agricole ou espaces paysagés artificiels ou naturels qui sont aussi des lieux de loisirs, de promenades, etc. Elle entraîne l’artificialisation des sols, le développement onéreux des infrastructures de réseaux, de moindres économies d’échelle sur les équipements, des contraintes de mobilité (éloignement du lieu de travail et des aménités urbaines), un risque d’isolement pour les personnes âgées qui ne peuvent plus utiliser leur voiture… Pour des raisons sociales autant qu’environnementales, l’urbanisation de nouveaux espaces sur les rythmes actuels n’est donc pas une option appréciable.

Pour surmonter cette contradiction et développer la qualité de vie à un coût abordable dans la ville dense, on peut imaginer une réponse par un changement des usages, qui commence d’ailleurs à se développer. La perspective est ici celle de l’optimisation des surfaces habitables en ville par un partage des espaces. La destination collective de certains espaces des immeubles a été recherchée par de nombreux projets architecturaux et parfois de petites utopies urbaines dans le passé (familistère de Guise). Plus modestement, des programmes en cours répondent à cette attente sous la forme d’une conciergerie (ou, sous forme numérique, à travers une e-conciergerie) très développée, qui permet de gérer des espaces partagés comme le parking, une buanderie, etc. C’est déjà le cas par exemple de projets en cours comme Smartseille d’Eiffage à Marseille ou Lil’Seine. Les habitants des logements sociaux demandent fréquemment de disposer de salles libres, au-delà de l’association des locataires, pour d’autres usages (garde partagée des enfants, aide aux devoirs…). Dans des projets participatifs conçus par des habitants eux-mêmes, on voit cette même logique développée de manière plus ambitieuse avec des pièces communes/partagées beaucoup plus nombreuses : pas seulement une buanderie, mais une terrasse (avec potager collectif), une salle à manger, une salle de jeux pour les enfants, une salle de réunion (à louer pour des usagers venant de l’extérieur) [35] . Une transformation des usages qui pourrait nous permettre de vivre mieux avec autant d’espace disponible, ou même moins d’espace.

Ce type de projet a-t-il une chance de se développer ? Il se heurte évidemment à la stabilité des manières d’habiter, qui évoluent lentement et qui dépendent de choix de vie beaucoup plus profonds que le seul aménagement de l’espace, comme le rapport à la vie de famille, à l’intimité, à l’hygiène, etc. Sur la longue durée, la stabilité des usages est remarquable. L’invention de la chambre à coucher, du couloir ou de la salle de bains correspondent à des évolutions lentes des mœurs, à des courants silencieux de l’histoire culturelle, touchant à des phénomènes de longue durée comme le changement du rapport à soi, à travers l’affirmation de l’intimité ou l’adoption de nouvelles normes d’hygiène [36] . Le logement exprime le besoin anthropologique d’un espace protecteur, familier, rassurant [37] , on ne peut pas être indéfiniment mobile ou sans « chez soi ».

2.1. L’habitant multi-situé et poly-actif

Comme nous l’avons vu, la géographie des emplois et la géographie de l’habitat suivent des tendances inverses, qui conduisent en grande partie à concentrer les emplois dans certaines parties des aires urbaines et à diffuser l’habitat dans d’autres, souvent en direction des périphéries. Il en résulte des contraintes de transport pour les urbains, dont les mouvements pendulaires sont en progression. En 2018, les actifs occupés passent en moyenne une heure dans les transports en allant à leur travail [38] . Les ménages doivent arbitrer entre le coût du logement et le coût du transport, qui grèvent leur revenu disponible. Ce modèle « métro-boulot-dodo », dénoncé depuis longtemps, a probablement atteint ses limites. On peut ainsi voir émerger de nouveaux rapports entre habitat et travail, qui cherchent à répondre aux coûts et à la dégradation de la qualité de vie (stress, fatigue…) liée à la concentration urbaine, au temps de transport et à l’inconfort des transports aux heures de pointe. Si 11 % seulement des actifs vont à leur travail en transports en commun, ce chiffre est en forte augmentation, en particulier en Île-de-France [39] . Les projections avancées par le ministère de la Transition écologique et solidaire aux horizons 2030 et 2050 tablent sur une progression de 29 % de la demande de déplacements à courte distance, une moindre motorisation des ménages, une densification des agglomérations et une offre fortement accrue de transports en commun (+ 58 % entre 2012 et 2030) [40] .

Pour limiter les inconvénients des migrations pendulaires, les entreprises développent le télétravail, encouragées par les évolutions législatives récentes [41] . Des accords d’entreprise toujours plus nombreux sont signés pour favoriser et encadrer le travail à domicile et le travail à distance. Des grands groupes signent par exemple ce type d’accord quand un déménagement de siège défait les routines et les arrangements des salariés (Orange, SFR, Aéroports de Paris, Société Générale …). En 2013, 17 % des Français travaillent au moins une fois par semaine en dehors du bureau, le plus souvent chez eux (dans 79 % des cas, le télétravail se fait à domicile). C’est dans la fonction publique que ce type de pratique est le moins développé, souvent en raison des contraintes liées au service des usagers [42] . Un télétravailleur gagne 80 minutes par jour télétravaillé en Île-de-France [43] . Mais les gains collectifs sont encore plus importants : les réseaux de transports sont moins saturés, la pollution de l’air est moindre, les entreprises peuvent économiser des surfaces de bureau et les ménages gagnent du temps personnel ou familial. La personnalisation des agendas quotidiens se développe, comme le montre l’augmentation de la part des actifs qui fixent eux-mêmes leurs horaires (indépendants et cadres). Celle-ci est supérieure en Île-de-France à celle des autres régions et elle augmente, passant de 13 % à 23 % entre 1994 et 2008. Ce chiffre culmine même à 31% à Paris [44] . De ce fait, comme l’observe la sociologue Monique Eleb, le travail prend toujours plus de place dans l’occupation des logements [45] . Les salons deviennent souvent des lieux consacrés au travail ou envahis par le travail (écrans et ordinateurs, dossiers, etc.). Les salariés consultent leurs mails à la maison, poursuivent leur travail à domicile, après leurs heures de bureau. En outre, les loisirs se font aussi plus souvent à domicile avec l’équipement des ménages en matériels hi-fi (musique, télévision, Internet…). Dans l’ensemble, on passe ainsi toujours plus de temps chez soi et on aménage son domicile en fonction de cette occupation beaucoup plus intense et multi-usage, qui n’a souvent pas été anticipée dans les projets architecturaux.

En parallèle, dans les entreprises, une réorganisation des espaces de travail favorise une nouvelle architecture intérieure avec des bureaux très flexibles. Dans beaucoup de nouveaux bureaux, un salarié n’a plus d’espace attribué, il doit partager ou changer de lieu en cours de journée ( flex office ). L’objectif des entreprises est d’optimiser les surfaces pour réaliser des économies sur l’immobilier, surtout en centre-ville. En contrepartie, des espaces de travail beaucoup plus modulables sont proposés (voir les projets architecturaux par exemple de Philippe Chiambaretta).

L’organisation du travail se traduit aussi par des horaires plus fréquemment atypiques, c’est-à-dire en dehors des horaires standard du lundi au vendredi. Ainsi, 44 % des salariés sont soumis à des horaires atypiques le soir (entre 20 h et minuit), la nuit, le samedi ou le dimanche [46] . La désynchronisation des temps sociaux qui en résulte organise autrement l’occupation des lieux. Les grandes séquences collectives rythmées par des déplacements entre les logements et le travail sont moins homogènes que par le passé. On voit dans ces décalages des opportunités pour faciliter une occupation plus continue des espaces, en limitant les moments de pointe dans les transports et les lieux publics de « commuting ».

En outre, on remarque un développement du travail indépendant, ou du style de travail indépendant, qui concerne aussi désormais des salariés poussés par leur management à se multi-localiser. Des actifs nomades et des « slashers » (actifs menant plusieurs activités) travaillent donc dans différents espaces, dans une entreprise quand ils doivent mener une mission, chez eux, ou dans des tiers-lieux qui leur procurent la connexion et l’espace de travail minimal dont ils ont besoin. Le développement de ces tiers-lieux, dans les gares parisiennes par exemple, montre bien le nouveau rapport qui s’installe entre mobilités, lieux de connexion et nouvelle organisation du travail. On observe ainsi le développement rapide de projets de lieux de coworking . L’idée est d’accompagner ce nouveau mode de travail dans le développement d’un style de vie plus nomade, qui pourrait aussi trouver une extension dans le logement, sous la forme du coliving . De manière informelle et peu organisée, la colocation rendue plus facile par les technologies numériques (de nombreux sites sont dédiés aux appariements de colocataires), s’est développée depuis plus d’une décennie pour les étudiants (c’est le cliché « Auberge espagnole ») et touche désormais les jeunes actifs.

Coworking et coliving sont parfois développés par les mêmes opérateurs, ce qui s’explique par le fait que les projets de coliving recouvrent souvent à la fois un projet personnel et professionnel. Par exemple à Paris, la station F développe une résidence pour jeunes professionnels (Flatmates) afin d’attirer des entrepreneurs dans son incubateur, en levant l’obstacle de l’accès au logement [47] . Le coliving peut intéresser tout type de population, même si la majorité des expériences vise de jeunes professionnels urbains qui ont un bon niveau de revenu et ne sont pas encore installés en famille (25–33 ans). Le trait commun de ces lieux de cohabitation est qu’ils proposent des espaces de vie associant espaces privés et espaces communs, des services ajoutés plus ou moins développés et qu’ils promettent une expérience de vie en « communauté », au moins dans un réseau interpersonnel assez dense [48] . « Si l’engouement est réel, c’est que le concept répond à des besoins évidents : le manque d’appartements disponibles pour des colocations, la solitude dans les grandes villes, la montée du célibat, le besoin de flexibilité et, surtout, l’explosion des loyers dans les grandes métropoles [49] . » On recense déjà environ 700 acteurs dans le monde, dont la plus grande partie se trouve encore proche du lieu de naissance de l’idée, à San Francisco (194 projets). Le groupe le plus important, « The Collective », vient de Londres et a levé beaucoup d’argent récemment pour se développer. C’est un des rares acteurs qui atteint une taille suffisante pour développer des projets de grande ampleur.

Avec une trentaine de projets, la France n’est pas à la pointe du mouvement mais elle est tout de même dans le jeu. Voir par exemple « The Babel Community » qui développe un projet à Marseille, rue de la République [50] ; « Colonies » qui gère déjà trois sites (Arsenal, La Défense, Fontainebleau [51] ) ; « WeLive [52] » qui est une filiale de « WeWork »; « Lime » au Pays Basque [53] …

Les acteurs qui viennent du coworking sont bien placés sur le nouveau marché du coliving . Par exemple, WeWork, né en 2012 à New York, compte maintenant 400 implantations dans le monde, avec 200 000 clients (on les appelle coworkers ), et un fichier client prometteur pour une offre de coliving . C’est aujourd’hui l’acteur le mieux valorisé de l’immobilier tertiaire. Bien que cette entreprise ait perdu 1 milliard USD en 2017, sa valorisation boursière est deux fois supérieure à celle d’Accor (35 milliards USD). Toutes ces offres proposent des lieux bien situés, « suréquipés », avec des offres « tout compris », sans engagement, et un préavis limité au maximum. Les tarifs sont bien sûr élevés : à Marseille, à partir de 520 euros par mois pour une chambre dans un appartement partagé. À Paris, Flatmates veut casser les prix en annonçant 400 euros par mois. Ces projets ne se préoccupent pas de mixité sociale ou intergénérationelle, ils s’adressent à un profil très limité de jeunes professionnels urbains aisés, des « millenials » qui risquent de vivre dans une bulle, avec tous les inconvénients de l’entre-soi (voir aussi The Collective Old Oak par exemple à Londres). Les grands groupes comme Bouygues Immobilier commencent à s’intéresser au marché, avec le lancement de « Koumkwat ».

On peut distinguer différents profils de projets cherchant à réduire les coûts du logement, répondre aux attentes des professionnels en mobilité seul ou en groupe projet, proposer un modèle de vie en communauté, apporter une réponse rapide et flexible aux travailleurs nomades internationaux, offrir des services.

Du point de vue des lieux, on a toujours la combinaison d’un espace privatif (chambre à coucher) avec des espaces semi-privatifs (salon, cuisine, salle de bains) et des espaces communs (salle de sport, grande cuisine…). Pas de grande originalité architecturale (mais un grand soin apporté à la décoration…). Ce sont surtout les services (avec des community managers , entre conciergerie et animateurs) et la localisation qui sont remarquables.

Dans quel cadre juridique ces projets peuvent-ils se développer ? Rien ne semble vraiment adapté dans le droit français pour le moment. Or, tant que le risque juridique apparaît important, le marché sera limité. Comment, par exemple, gérer un locataire qui ne paie pas, ou ne respecte pas les codes de conduite de la « communauté » ? Du point de vue juridique, ces projets ressemblent aux résidences services pour seniors, qui ont des contrats ad hoc . C’est la solution adoptée par les acteurs pour le moment. Station F (Flatmates) a choisi un statut inspiré de celui des foyers de jeunes travailleurs. Récemment, un amendement dans la loi Elan a promu l’adaptation du bail mobilité pour des résidences juniors (étudiants et jeunes actifs). Pour les investisseurs, le risque juridique et réputationnel paraît important tant qu’on ne sait pas comment sortir d’un éventuel contentieux. C’est aussi un problème de liquidité : comment fait un investisseur pour se retirer d’un tel projet ? Pourra-t-il revendre ? Il y a peu d’investisseurs qui peuvent immobiliser leur capital plus de sept ou huit ans…

Ce marché se développe actuellement auprès d’un public très limité : jeunes professionnels bien rémunérés (ou envoyés en mission par leur entreprise) ou indépendants avec de bons revenus. Cependant, il est possible que le marché soit beaucoup plus large. En effet, les modes de vie et le marché de l’emploi font que la période de mobilité des jeunes actifs est plus longue qu’auparavant. Les jeunes ménages sont plus mobiles et peuvent être intéressés par une offre en phase avec leur besoin de mobilité. En outre, les séparations nombreuses créent des situations intermédiaires de mobilité, avec des besoins temporaires ou pérennes de logement doublés (demandes des deux anciens partenaires). D’autres situations de périodes transitoires (fin d’études, début d’activité, changement d’activité, reconversion professionnelle…) justifient un intérêt pour des offres de service adaptées. On peut aussi mentionner le cas du salarié qui fait des allers-retours entre différentes villes, qui ne trouve pas de produit adapté à sa situation, à moins de payer cher pour un logement qu’il occupe peu.

Faut-il considérer ce type de projet sous l’angle du logement ou sous celui du travail ? N’est-on pas devant une offre de logement de fonction, relevant du contrat de travail ? Au centre de l’offre se trouve le travail, et un ensemble de services associés favorisant l’implication du salarié dans ses tâches, le logement étant une offre rattachée à l’espace de travail et non un lieu séparé, indépendant de l’employeur. On est donc dans un scénario où le travail apparaît central dans les choix de vie, notamment de localisation, et le logement, secondaire. Dans ce cas, le point de stabilité de l’individu apparaît lié à son activité plus qu’à sa localisation. Il peut être mobile et multi-situé avec une stabilité donnée par son travail dont l’ancrage territorial n’est pas essentiel. Le travail à distance peut, en effet, se développer avec les nouvelles technologies, et de nombreuses tâches peuvent s’effectuer pourvu qu’on ait accès à une bonne connexion. Le logement offre avant tout une gamme de services mais n’engage pas nécessairement un choix de vie sur le long terme.

Une telle offre de logement correspond à un profil professionnel très spécifique, lié souvent aux nouvelles technologies, à une organisation du travail « par projet », à une mobilité caractéristique d’un début de carrière. Ces emplois technologiques qui se développent ne résument cependant pas l’avenir du travail. Au contraire, les travaux sur l’ « économie résidentielle » montrent qu’une partie de l’activité est entraînée localement par les services à la personne ou, plus généralement, les tâches présentielles (dans les métropoles, les créations d’emploi sont à plus de 90 % assurées par les activités présentielles [54] ). En 1975, les emplois se répartissaient à égalité entre les activités productives et les activités présentielles (10 millions d’emplois pour chacune). En 2013, l’économie présentielle s’est développée et représente 66 % de l’emploi total, tandis que les emplois productifs reculaient à 8,8 millions d’emplois. Pour ces emplois présentiels, la localisation est bien sûr essentielle. On se trouve même dans une situation inverse à celle du coworker , dans laquelle la localisation prime et l’activité peut être changeante et temporaire. Le point de stabilité est, dans ce cas, donné par le territoire et les opportunités qu’il procure. Le rapport au logement est donc beaucoup plus stable, au risque même de bloquer les opportunités professionnelles quand le territoire offre peu d’activité. Le type d’emploi occupé dépend donc beaucoup de la localisation géographique.

L’évolution du travail ouvre donc des perspectives contradictoires pour le rapport à l’espace. D’un côté, un allègement de la contrainte spatiale de l’emploi : plus de mobilité, un habitat recherché pour les services et des modes de sociabilité variés. De l’autre, le développement d’emplois, notamment de services à la personne, de soins, d’accompagnement qui sont directement liés aux besoins locaux et par conséquent très dépendants du territoire.

Quelles sont les autres évolutions complémentaires qui vont changer notre rapport à l’habitat ?

2.2. Familles, vieillissement et habitat intergénérationnel

L’habitat évolue aussi en fonction des formes de vie familiale. La famille nucléaire qui était dominante il y a encore trente ans n’apparaît plus comme un modèle majoritaire. Aujourd’hui, seulement 43 % des ménages sont constitués par une famille correspondant au modèle d’un couple avec enfants. Les célibataires représentent 36 % des ménages en France et même 53 % à Paris. Les familles monoparentales (essentiellement des femmes élevant seules leurs enfants) regroupent 22 % des ménages. Mais surtout, la vie familiale évolue dans le temps, la taille de la famille change, on vit des moments de séparation, de rupture, de solitude puis de recomposition… Les temps de la vie ont aussi évolué, la jeunesse est plus longue, le quatrième âge s’installe. Or, les logements répondent mal à cette évolution de la vie familiale. Ils ne sont guère adaptables, et déménager est souvent compliqué et coûte cher. Les habitants préfèrent pouvoir rester dans le même lieu, dans un habitat qui devrait idéalement s’adapter aux transformations de leur vie personnelle.

Or, on conçoit toujours les logements selon un modèle ancien, trop rigide pour les multiples transformations de la vie individuelle et familiale. L’espace est stéréotypé et ne prend pas en compte l’ensemble des transformations en cours, dont la désynchronisation des activités au sein du groupe domestique : repas décalés, emprise du travail sur le temps privé, besoin de s’isoler mais désir de partager des moments ensemble… Les habitants aspirent à un mode de vie qui permettrait d’être « ensemble, mais séparément [55] ». En outre, les logements sont petits, ce qui rend plus difficile le réaménagement intérieur : la taille moyenne des logements en France est de 65 m 2 (7 m 2 de moins à Paris), un chiffre stable depuis vingt-cinq ans.

Pourtant, il existe une longue tradition architecturale qui a essayé de répondre au changement des modes de vie. Le familistère de Guise, par exemple, proposait déjà des logements modulables, avec des pièces qui s’ajoutaient quand la famille s’agrandissait à la naissance des enfants ou diminuaient quand les enfants quittaient le foyer parental. L’architecture haussmanienne permettait une certaine adaptation à la vie familiale, parce qu’elle présentait beaucoup de portes et de circulations intérieures (escaliers de service). Des immeubles associaient un bureau à un appartement familial, avec une entrée indépendante mais une communication par l’intérieur. L’architecture haussmannienne reste prisée pour ses capacités d’adaptation, même minimale ; elle accueillait aussi, en même temps, une certaine diversité sociale. Plusieurs expériences ont cherché à favoriser cette modularité : des cloisons déplaçables (maison Schröder de Rietveld), un système de portes adapté, des pièces aux tailles équivalentes et dont la fonction n’est pas trop prédéterminée (projet de l’agence Boskop à Nantes [56] ). Des projets architecturaux variés proposent de donner plus d’adaptabilité aux logements, avec différentes stratégies : le plan libéré, le plan adaptable, les murs équipés, le plan neutre, une pièce en plus, la mutualisation, la cohabitation, l’habitat participatif [57] . Mais la rigidité continue à marquer particulièrement les logements en France, en raison notamment de la réglementation, qui complique par exemple l’usage mixte habitation/activité professionnelle. La conception dominante du logement opposant pièces de jour/pièces de nuit a une incidence sur la construction (place des pièces humides, c’est-à-dire des gaines techniques, etc.) et rend plus difficile l’adaptation des logements.

L’adaptation au vieillissement représente un autre défi. Aujourd’hui, le parc de logements n’est pas adapté au grand âge. Or, une part croissante de la population devra vivre chez elle avec des besoins spécifiques. En 2014, 27 % des 60 ans et plus (4,1 millions de personnes si l’on extrapole à l’ensemble de la population de cet âge) déclarent avoir au moins une limitation fonctionnelle ; 52 %, une maladie chronique (8 millions de personnes) ; 17 %, au moins, une restriction d’activité comme des difficultés à faire sa toilette (2,6 millions de personnes). Le désir de rester chez soi est le souhait largement dominant des personnes âgées. Pour des raisons de confort personnel autant que de coût. C’est aussi le mouvement favorisé par les pouvoirs publics pour contenir les dépenses liées au vieillissement. Parmi les raisons qui soutiennent cette préférence, 82 % d’entre elles considèrent qu’entrer dans une structure d’accueil signifie « perdre son autonomie de choix ». Cette perception s’explique sans doute par les caractéristiques de la vie quotidienne dans de nombreux établissements, où les résidents sont soumis aux contraintes de la vie collective (horaires, repas, etc.) et pour qui la prise en charge par des professionnels peut s’accompagner d’un déclin de la capacité à accomplir soi-même un certain nombre de tâches ou gestes [58] .

On peut développer les services (portage de repas, télémédecine, télésurveillance…) qui aident d’ores et déjà au maintien à domicile. Et c’est un coût moins important au niveau collectif. Mais cela suppose un état de santé, notamment de santé mentale, qui permette de maintenir un minimum d’autonomie. Des habitats transgénérationnels peuvent aider des personnes âgées à rester chez elles si elles ont l’aide d’un gardien ou d’une gardienne d’immeuble, la visite quotidienne du voisinage ou un étudiant par exemple à domicile dans une chambre libre (c’est ce qui existe déjà avec le « Pari solidaire », du logement intergénérationnel en cours de développement à Paris et en région parisienne).

2.3. Nomadisme numérique et nouveaux services

Un habitat accueillant, modulable et évolutif mobilisera de nouvelles technologies. Il suppose des choix techniques dès la conception des bâtiments, en ce qui concerne l’infrastructure mais aussi un usage des nouvelles technologies tourné vers des utilisations variées et souples des lieux. L’arrivée des outils numériques dans l’espace physique va modifier notre relation aux lieux et à l’habitat, notamment à travers les objets et les bâtiments connectés.

Le logement connecté se développe à une nouvelle échelle. Il permet, grâce à des capteurs centralisant des données, d’apporter des services aux résidents et aux gestionnaires, à l’échelle du logement, de l’immeuble, voire du quartier. On parle de la domotique ou de la GTB (Gestion technique du bâtiment) depuis les années 1980 mais l’expression désignait jusqu’à récemment des solutions connectées cantonnées aux maisons de luxe et aux grands bâtiments tertiaires. Pendant longtemps, la domotique est apparue à une majorité de personnes comme un gadget cher et compliqué. Depuis quelques années, on relève une adhésion beaucoup plus large. Cette évolution s’explique par la généralisation des objets connectés (plus de 50 milliards de produits connectés d’ici 2020 [59] ) et la commercialisation grand public des assistants personnels domestiques (Siri, Google Home, Echo, Alexa…).

L’accès à l’Internet et l’aptitude à mettre en relation localement des habitants entre eux mais aussi avec des services pourraient améliorer la gestion de l’énergie, l’entretien des bâtiments, la sûreté (alerte à distance, sécurisation des accès), la qualité de vie des seniors (détecter les défaillances physiques et les accidents), la santé (télémédecine), l’accès aux informations contextuelles (transport, commerce, culture, etc.), le partage et les échanges à l’échelle locale…

Le logement connecté entre dans une phase d’évolution majeure, tant sur le plan de la technologie que des services, même si la protection, le stockage et les modalités d’utilisation des données demeurent une préoccupation légitime.

On relève aussi une appropriation de la domotique par les acteurs de l’immobilier. Les bailleurs sociaux commencent à s’intéresser au logement connecté : d’abord dans le but de mieux gérer leur parc, de respecter la réglementation, d’accompagner les locataires dans la lutte contre la précarité énergétique (et contre les impayés…), d’optimiser la gestion technique de la résidence, de communiquer avec les locataires et de favoriser le lien social. Les outils numériques procurent des avantages de gestion incontestables.

Les promoteurs ont d’autres motivations. Soucieux de se différencier, de proposer des logements innovants, d’améliorer leur image auprès des collectivités et de monter en gamme, ils ont intégré la domotique dans leurs perspectives de développement, comme en témoigne l’annonce de Bouygues d’équiper de solutions connectées (SmartHome) 70 % de ses logements (solution connectée intégrée, baptisée Flexom). Il s’agira de 100 % des logements produits par Nexity dès 2018 (avec Eugénie, une application mobile pour logement connecté). Les services apportés par ces nouveaux outils concernent la gestion de l’éclairage et du chauffage, le suivi des consommations, la télésurveillance, l’éclairage, la commande des volets roulants, le chauffage, les détecteurs de fumée. La e-conciergerie permet aussi de faciliter les relations avec le syndic ou avec le gardien, de diffuser les actualités de la résidence, d’échanger des petites annonces entre voisins, voire d’ouvrir aux actualités du quartier. Et l’intelligence artificielle permet de trier beaucoup plus rapidement les informations utiles.

2.4. L’habitat partagé

Ce que nous ne pouvons pas gagner directement en occupant de nouveaux espaces, nous pouvons le gagner en utilisant mieux l’espace dans le temps. En travaillant sur des espaces partagés, on peut augmenter la taille et le nombre d’espaces de vie. On peut imaginer des usages démultipliés des habitats en repensant la répartition de l’occupation de manière plus complémentaire qu’aujourd’hui. Cette démarche s’inscrit dans la perspective de l’économie de la fonctionnalité , qui vise à développer la facilité des usages et non la simple possession de biens. Un bâtiment mieux utilisé, dans une logique de multifonctionnalité, s’inscrit dans cette vision de performance d’usage [60] .