La ville compacte

La préservation de notre environnement appelle une attention renouvelée à l’usage de nos sols. L’aménagement du territoire a laissé prospérer un mouvement d’étalement urbain, par lequel la ville grignote les terrains naturels qui l’entourent. De fait, la construction urbaine en extension présente de nombreuses facilités : disponibilités et accessibilité des terrains, maniabilité des chantiers de construction etc. Mais les inconvénients de l’artificialisation des terres sont de mieux en mieux renseignés : compétition avec les terres agricoles et forestières, atteinte à la biodiversité, réduction de la résilience des territoires aux inondations et aux sécheresses et affaiblissement de la capacité à absorber les émissions de carbone… Une série de textes encadrent désormais la tendance à l’artificialisation. Mais il n’est pas facile d’inverser une orientation de long terme, qui répond en outre aux aspirations résidentielles des ménages. Sommes-nous capables de changer notre modèle d’urbanisation ?

Puisque nous ne voulons plus laisser nos espaces urbains s’étendre aux dépens des espaces naturels, il faut imaginer maintenant une autre manière de faire la ville, en aménageant mieux les espaces déjà urbanisés. Pour autant, la densité urbaine n’est toujours désirable et, au-delà de certains seuils, elle comporte plus d’inconvénients que d’avantages. Comment défendre une densité vivable ? On parle de « ville compacte » pour désigner la rencontre de trois phénomènes : une ville attractive, une densité bien organisée, un mélange d’activités caractérisant la qualité de la vie urbaine. On y trouve beaucoup d’avantages : moins de déplacements contraints, une mixité sociale, des logements variés, correspondant à des besoins différents (selon les âges, les profils de ménage etc.), des emplois, des opportunités de parcours… Une expérience urbaine qui paraît, à bien des égards, idéale. Mais qui reste loin des aspirations résidentielles des ménages… ou de leurs capacités économiques. Surtout dans une période post-crise sanitaire qui voit une explosion des demandes d’accès extérieurs privatifs dans les logements : terrasses, petits jardins, espaces ouverts partagés… La ville « compacte » répond-elle à ces contradictions ?

Plusieurs chantiers offrent des perspectives pour « refaire la ville sur la ville ». Tout d’abord, l’objectif de « zéro artificialisation nette » désormais entré dans la loi ouvre la question de la compensation des opérations d’aménagement. Il ne s’agit pas de bloquer toute construction mais d’équilibrer certaines opérations par des mesures de « renaturation » – une notion qui reste délicate d’emploi. La question de l’extension urbaine, ensuite, met en jeu les rapports politiques entre territoires à l’échelle locale. Or, l’organisation de la décision politique entre les pôles urbains et leur périphérie concerne le plus souvent une multiplicité d’acteurs dont les relations ont été transformées dans la période récente par les fusions ou, plus couramment, les rapprochements de communes. C’est pourquoi la politique d’urbanisme au sein des intercommunalités reste un objet en construction et un objet de débats politiques, qui ne garantit pas encore un usage optimal du foncier et qui ne répond pas toujours aux demandes des habitants. Troisièmement, les demandes des habitants restent souvent mal prises en compte dans les décisions d’urbanisme. Elles supposent d’ailleurs un travail d’élaboration et de confrontation aux grands objectifs d’aménagement et à l’intérêt général. Mais les dispositifs courants de concertation restent trop souvent formels. Pour aller au-delà des dispositions réglementaires et construire des projets avec les habitants, de nombreuses communes ont appris à organiser mieux la participation des citoyens.

Si la densité renvoie souvent dans notre imaginaire à la ville-centre, c’est dans les espaces péri-urbains qu’il faut désormais imaginer les formes de densification. C’est en effet là que se trouvent les gisements de constructions ou de rénovation puisque ce sont des espaces déjà artificialisés. Pour mieux utiliser l’espace dans des zones, il faut travailler sur les friches, les délaissés ou encore développer des projets architecturaux moins consommateurs d’espace que les pavillons individuels comme les petits immeubles ou les maisons en bande. On observe d’ailleurs déjà un mouvement spontané de densification à partir de projets individuels qu’on pourrait accompagner en facilitant la « micro-promotion ». Enfin, le dernier chantier de la ville compacte est celui des espaces denses eux-mêmes, au sein desquels il faut offrir aux habitants des lieux d’aération, qui redonnent de la qualité de vie associé à l’expérience urbaine. La notion de densité est largement contextuelle : elle ne renvoie pas à des mesures uniformes mais à des perceptions qui concernent aussi bien la promiscuité ressentie, le niveau sonore, la qualité des infrastructures, le niveau des services urbains, l’accessibilité des espaces publics, la sécurité sur la voie publique etc. Une large gamme d’interventions, qui concernent aussi la qualité des logements, peuvent donc permettre de rapprocher des usages plus intenses de la ville et le développement maîtrisé de l’offre de logements.

Introduction

Ces dernières années, la sobriété foncière s’est progressivement imposée comme un impératif des politiques d’aménagement et de logement. Une prise de conscience collective apparaît : nous consommons trop d’espace. Des objectifs de protection des espaces naturels sont formulés dans des plans d’action officiels, et un objectif de « zéro artificialisation nette » est désormais inscrit dans la loi[1]. En ce qui concerne le logement, cet objectif signifie que le mouvement d’étalement urbain doit ralentir. En contrepartie, les nouveaux projets doivent se faire sur des espaces constructibles dans le périmètre des zones déjà urbanisées, car il ne s’agit pas de geler les permis de construire ni de bloquer le dynamisme de la construction. Quelles sont les implications de ce nouvel impératif en termes de politique urbaine ? Comment fabriquer la ville sans repousser toujours ses limites vers l’extérieur ? Comment continuer à accueillir de nouveaux habitants si la ville ne grandit plus ? Quelles formes urbaines permettront de garder une attractivité dans une plus grande densité ? Quelle(s) offre(s) pour « bien vivre » la densité ?

En France, la croissance continue et régulière de la population (+ 0,5 % par an en moyenne depuis quarante ans) stimule la construction de logements. Ainsi, ces vingt dernières années, 400 000 nouvelles constructions ont été mises en chantier chaque année en moyenne, soit près de 6 logements par an pour 1 000 habitants, ce qui représente l’effort le plus important au sein de l’Union européenne[2]. Le maintien, voire la hausse, de ce chiffre de construction annuel a longtemps été une priorité de la politique du logement avec des mesures de soutien à la filière bâtiment et de solvabilisation des ménages primo-accédants. Les nouveaux objectifs de préservation des espaces naturels invitent désormais à mieux prendre en compte la localisation spatiale des constructions. Où faut-il construire ? Où faut-il rénover l’ancien ?

Une des réponses apportées à cette croissance continue de la population est le développement de la construction au pourtour des zones déjà urbanisées. Cette croissance urbaine par la périphérie induit une double interrogation sur ses conséquences écologiques et sociales. On prend conscience, d’une part, du « coût écologique » de l’étalement au détriment des espaces naturels et agricoles. D’un point de vue social, d’autre part, on s’interroge sur les risques de « ségrégation spatiale », dans la mesure où les choix résidentiels pourraient être fortement contraints par les écarts de prix en fonction de la localisation notamment, mais également entre le cœur de ville et les périphéries.

Peut-on inverser cette tendance ? Et comment ?

Chercher à limiter l’étalement urbain, c’est en contrepartie développer une politique d’urbanisation particulière, souvent résumée à travers l’expression de « ville compacte ». De quoi s’agit-il ? Par opposition à la « ville diffuse » qui s’étale et se développe par extension sur le territoire avoisinant, la ville compacte se développe « sur elle-même ».

La ville compacte se définit par la rencontre de trois phénomènes[3] :

- une intensité urbaine, c’est-à-dire le regroupement d’un nombre important d’habitants dans une superficie limitée, marquée par une organisation particulière du bâti et de la circulation mais aussi par des formes de promiscuité et de sociabilité dans un voisinage proche ;

- une mixité fonctionnelle, c’est-à-dire la proximité spatiale des secteurs résidentiels, d’emploi, de commerces, de services et les opportunités de loisirs, avec une facilité de déplacement d’une activité à l’autre ;

- une attractivité économique, c’est-à-dire le développement de l’activité des personnes vivant ou travaillant dans la zone.

La compacité renvoie à des formes urbaines variées, elle ne dessine pas une ville standardisée. Au contraire, l’interaction de ces trois dimensions dessine des configurations multiples, en fonction des contraintes locales, des aléas de l’histoire, du dynamisme démographique, des opportunités économiques, etc. Peut-elle toutefois apporter une réponse au défi de la sobriété foncière (en matière résidentielle) si l’on parvient à corriger, voire à inverser, les tendances actuelles à l’étalement ?

Nous verrons tout d’abord pourquoi il est nécessaire de limiter l’artificialisation des sols. Nous décrirons ensuite les tendances longues qui expliquent l’actuel développement de l’habitat « en extension ». Nous pourrons alors explorer les multiples dimensions de la densité urbaine vécue par les habitants. C’est ainsi qu’enfin nous pourrons formuler des propositions pour changer le cours d’une urbanisation diffuse et imaginer une densité heureuse.

1. Artificialisation : une prise de conscience récente

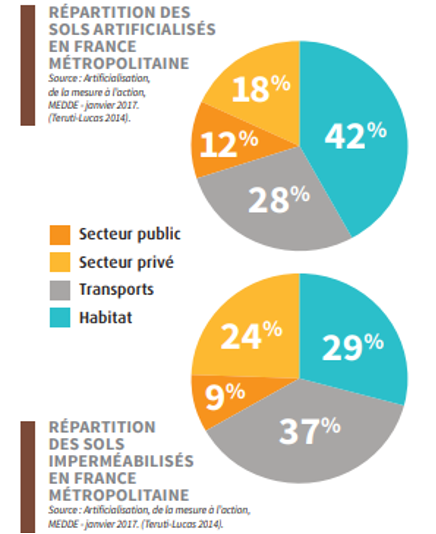

On appelle « artificialisation » le processus par lequel des surfaces sont retirées de leur état naturel (friche, prairie naturelle, zone humide), forestier ou agricole, dont la fonction change, qu’elles soient bâties ou non, qu’elles restent en pleine terre ou non. Toutes les surfaces « artificialisées » ne sont donc pas recouvertes. On désigne plus précisément comme « surfaces imperméabilisées » celles qui sont recouvertes de manière permanente par un matériau imperméable (comme l’asphalte ou le béton). En 2014, deux tiers des sols artificialisés sont imperméabilisés[4]. L’artificialisation est portée par la construction de logements neufs peu compacts sur des terrains nus. Elle entraîne une artificialisation secondaire c’est-à-dire le développement des infrastructures associées (trottoirs, routes, places publiques, etc.).

Les inconvénients de l’artificialisation des terres sont bien répertoriés, « elle réduit la capacité productive des sols, accroît le risque de pollution et d’inondation, augmente les émissions nettes de gaz à effet de serre en réduisant la taille des puits de carbone et réduit la biodiversité[5] ». La lutte contre l’artificialisation s’inscrit donc parmi les objectifs environnementaux de la protection de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique et ses conséquences, de la qualité des sols et de l’agrément des paysages. Les espaces naturels sont perturbés par l’artificialisation, en particulier parce qu’ils sont fragmentés par les réseaux de transport. La protection des espèces animales et végétales menacées de disparition implique une défense des habitats naturels et des écosystèmes et la gestion durable des sols[6].

L’artificialisation des sols aggrave l’impact du changement climatique sur les territoires. En ville, les risques de surchauffe en cas de canicule sont amplifiés par la minéralisation des surfaces. La vulnérabilité aux inondations et aux pluies torrentielles est également plus forte. La ventilation naturelle de la ville, par la circulation de l’air entre les immeubles, dépend des projets d’aménagement et de construction. En outre, la lutte contre l’artificialisation s’inscrit également dans la stratégie de limitation des émissions de gaz à effet de serre (Stratégie nationale bas carbone, SNBC) qui vise à promouvoir une mobilité décarbonée, à préserver les capacités du puits de carbone et mentionne explicitement la lutte contre l’étalement urbain.

La lutte contre l’étalement protège aussi les activités agricoles proches des villes, notamment le maraîchage favorable aux circuits courts. La hausse des prix du foncier liée à l’urbanisation met en péril le maintien ou le développement d’une activité agricole en périphérie des villes.

Depuis vingt ans, une série de textes affirme progressivement l’objectif de réduire ce processus d’étalement urbain (loi SRU en 2000, Grenelle I et II en 2010, loi ALUR en 2014 et LTECV en 2015, Plan biodiversité en 2018). La contrepartie évidente de cet effort suppose de reporter la croissance des constructions nouvelles, notamment de l’habitat, au sein des zones déjà construites.

Malgré une population nombreuse et un rythme de croissance démographique dynamique, la France reste, dans l’ensemble, un pays peu dense. Avec une densité moyenne de 104 habitants au km²[7], elle est beaucoup moins dense que nos principaux voisins : Allemagne (227 hab./km²), Angleterre (266 hab./km²), Belgique (370 hab./km²) ou Pays-Bas (500 hab./km²). Cependant, ce chiffre moyen cache des situations très différenciées, entre des zones de faible croissance, voire en déprise, et des zones où la demande de logement est forte et les conflits d’usage nombreux.

Les espaces à construire disponibles à proximité des zones déjà urbanisées, où la demande de logement est forte, sont très convoités. Ces espaces présentent des avantages pour la construction : le foncier y est en général accessible et la conduite des chantiers plus facile que dans les zones construites denses. De fait, les nouvelles constructions se situent le plus souvent à la périphérie des métropoles et des agglomérations de l’ouest et du sud de la France, dans les Alpes ainsi que dans les zones littorales attractives de l’Atlantique et de la Méditerranée.

La construction dans ces zones périurbaines contribue au grignotage des aires naturelles et agricoles, c’est-à-dire à l’artificialisation des terres. L’habitat est la première source de consommation de l’espace (devant les activités industrielles et commerciales, les mines, les carrières, les décharges, les réseaux de transport, les terrains de loisirs et de sport). Près de 70 % de l’artificialisation des sols est due à l’habitat[8].

L’artificialisation n’est pas particulièrement élevée en France : seuls 5,2 % des sols y sont artificialisés, c’est-à-dire moins qu’au Royaume-Uni (6 %), en Italie (7 %), en Allemagne (7,2 %), en Belgique (12,1 %) ou aux Pays-Bas (12,3 %). Cependant, le rythme de la consommation d’espaces naturels est particulièrement élevé en France. Ce phénomène ne s’explique pas uniquement par le dynamisme démographique français. En effet, depuis 1993, le rythme d’artificialisation est plus élevé que la croissance de la population[9]. Entre 1982 et 2021, 60 000 hectares auraient été artificialisés chaque année, soit une croissance de 72 % quand la population n’augmentait que de 20 %[10]. Dans certains territoires, même si la population diminue, l’artificialisation se poursuit. C’est donc un type d’aménagement qui est en cause, et pas seulement l’accroissement démographique.

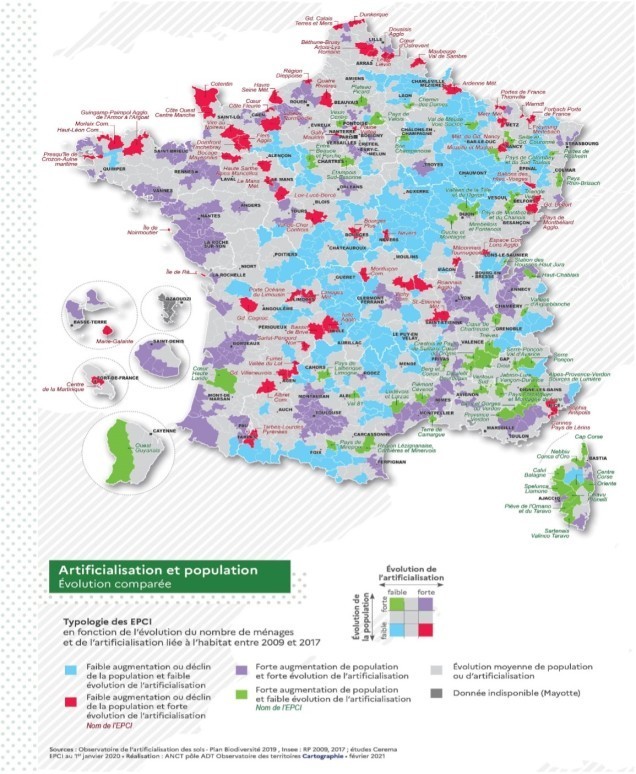

L’artificialisation ne touche pas le territoire national de manière uniforme. Loin de constituer un phénomène homogène, l’artificialisation renvoie à quatre types de situations différentes.

- Sans surprise, des territoires à forte croissance démographique connaissent une artificialisation importante. C’est le cas autour des métropoles dynamiques de l’Ouest (Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse) ainsi que Montpellier, Lyon et la zone frontalière dans l’aire d’attraction de Genève. Dans ce cas, la croissance urbaine se fait par l’extension de la métropole sur son arrière-pays. Les régions touristiques côtières et méridionales attirent aussi de nouveaux habitants, de même que certaines zones des massifs montagneux méridionaux et l’arrière-pays provençal.

- Symétriquement, les régions les moins attractives, qui perdent de la population, dans le Grand Est, le Centre et les Pyrénées ne ressentent pas de pression foncière.

- Plus inattendus sont les cas des villes en perte de vitesse, comme Saint-Etienne, Limoges, Cherbourg, Tarbes, Tulle… qui poursuivent leur consommation d’espace. Elles développent un type d’aménagement à la fois défavorable au centre-ville et trop peu économe des ressources naturelles par extension de la ville sur son environnement immédiat.

- Enfin, un modèle plus vertueux s’observe dans des villes qui gagnent de la population sans pour autant s’étendre au détriment des espaces naturels.

La consommation d’espace ne s’explique donc pas seulement par le besoin de loger une population en croissance ; elle résulte de choix d’aménagements. Ceux-ci ne signifient pas la croissance de la ville au détriment des campagnes, comme on le croit trop souvent, mais plus exactement le développement des couronnes urbaines et la préférence (contrainte ou non) des ménages pour un mode de vie périurbain.

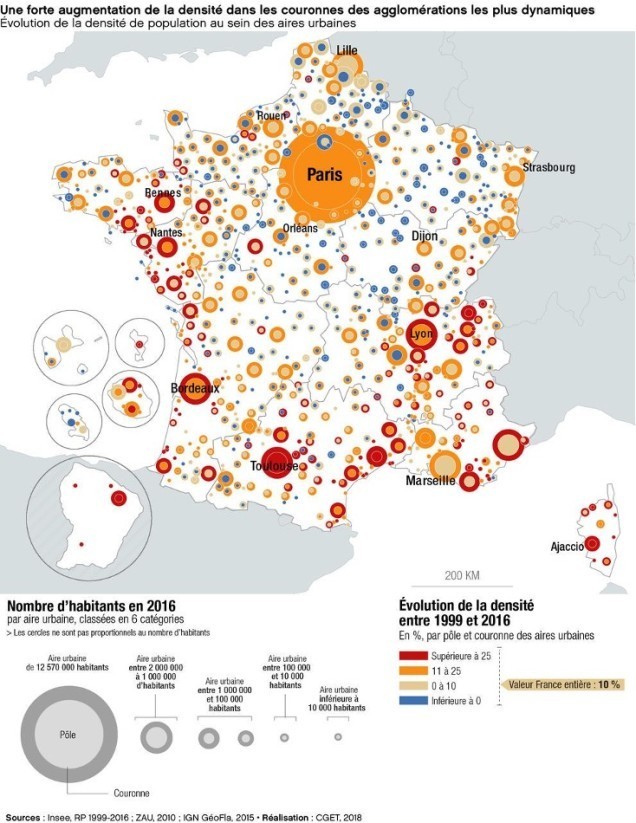

De fait, quand on parle de croissance urbaine, on oublie souvent de préciser que, dans l’ensemble, les périphéries des villes sont plus dynamiques que les centres urbains. Dans les plus grandes aires urbaines (700 000 habitants ou plus, hors Paris), la population augmente de 1,2 % par an dans les couronnes mais seulement de 0,7 % dans les centres. En outre, dans les villes moyennes (entre 200 000 et 700 000 habitants), les centres stagnent et seules les couronnes progressent (de 0,7 % par an)[11].

2. Les raisons de l’étalement urbain

Entre 2010 et 2017, le parc de logements a crû à un rythme annuel moyen de 1 % (370 000 constructions par an[12]). Les nouvelles constructions se font en majorité en extension, c’est-à-dire sur des terrains nus en périphérie des zones déjà urbanisées. Elles contribuent donc à l’artificialisation des terres. Elles répondent à une demande de résidences individuelles : 40 % des logements construits en 2018 sont des maisons[13].

L’artificialisation ne reflète pas exclusivement le besoin de logements lié à la pression démographique. Si c’était le cas, elle interviendrait surtout là où la population augmente. Or, 73 % des espaces artificialisés entre 2006 et 2016 se situent en zones non tendues[14]. Cette tendance s’explique avant tout par des raisons économiques. Le coût de la construction est moins élevé en zone peu dense que dans les espaces déjà bâtis, où le manque de foncier disponible, l’encombrement, la mise à niveau des équipements, le manque d’espace induisent des coûts de construction élevés. Dans la métropole rennaise, par exemple, la production d’un logement coûte de 25 000 à 30 000 euros en extension contre 60 000 à 70 000 euros en renouvellement urbain[15]. Pour les ménages modestes, la maison individuelle est la voie privilégiée de l’accession à la propriété : un faible coût du foncier, un aménagement progressif et des finitions laissées à la charge des habitants permettent de limiter les coûts. Toutefois, l’attrait d’un jardin est aussi un argument fréquemment avancé. Si cette voie d’accès à la propriété, qui est encore perçue comme un moyen accessible de se construire un patrimoine, est limitée par l’objectif de zéro artificialisation nette, quels autres logements seront accessibles à ces ménages ?

La construction neuve reste la réponse principale à la demande de logement, au détriment de l’adaptation ou de la reconversion du bâti existant. En effet, les logements neufs coûtent moins cher aux ménages que les logements anciens rénovés dans les zones détendues (de faible demande) y compris sous l’effet de dispositifs gouvernementaux favorisant le « rendement économique » de la construction neuve. L’inadaptation des logements anciens est difficile à compenser, les demandes qualitatives s’élevant rapidement : les logements doivent en effet répondre à des attentes grandissantes en ce qui concerne leur localisation, leur accessibilité, leur taille, leur agencement intérieur, leur confort et leur sobriété énergétique. Inoccupés, leur valeur baisse, mais pas suffisamment pour redevenir suffisamment attractifs du point de vue de leur prix à l’achat. En l’absence de statistiques complètes sur le sujet, les estimations disponibles (Trésor[16], ADEME[17]) évaluent à 500 euros le mètre carré le coût de la dépense imposée par la rénovation énergétique d’un logement ancien, avec des variations de prix importantes en fonction de la localisation, de l’entreprise qui intervient et de la gamme des travaux réalisés. Cela donne tout de même une idée de l’ordre de grandeur et fournit un point de comparaison par rapport au prix du neuf.

Pour que le prix d’acquisition de l’ancien, comprenant les coûts de rénovation et de mise à niveau, soit compétitif par rapport à la construction neuve, il faut une décote d’environ 50 % du prix de l’ancien. Or, le coût moyen de l’acquisition dans l’ancien[18] (210 000 euros) est proche du coût des opérations en neuf bénéficiant d’un prêt à taux zéro (PTZ) (217 000 euros en 2019).

Ces chiffres ne donnent qu’une moyenne, variable en fonction de la nature des travaux et de la localisation mais indiquent clairement une difficulté de prise en charge et d’accompagnement nécessaires des ménages si l’on veut favoriser l’acquisition/réhabilitation dans l’ancien.

La filière de mise à niveau des logements devrait se développer (reconfiguration, confort, accessibilité…) ainsi que la recommandation auprès des ménages qui souhaitent faire des travaux (labellisation).

Géographie de la croissance des logements

Dans une France dont la population s’accroît de manière continue (+ 0,5 % par an en moyenne depuis quarante ans), les grandes villes, soit celles de plus de 700 000 habitants, connaissent la progression démographique la plus forte (à l’exception de Paris intra-muros). Des oppositions territoriales apparaissent cependant dans le rythme de progression de la population.

Deux facteurs déterminent essentiellement la répartition des lieux de vie à l’échelle nationale : l’activité économique et l’attractivité résidentielle.

Ces deux activités se traduisent par deux mouvements complémentaires : la métropolisation et la périurbanisation.

- La métropolisation est un phénomène mondial lié à la concentration de différentes fonctions (économiques, administratives, culturelles…) dans le cœur des grandes villes. Avec l’internationalisation des échanges et les innovations liées aux nouvelles technologies (économie de la connaissance), on observe à l’échelle internationale une concentration des secteurs innovants et de la création d’emplois très qualifiés dans les centres-villes, où sont localisés les lieux de décision et de pouvoir. Ces métropoles sont étroitement connectées entre elles à l’échelle internationale. Paris fait partie des villes-monde, dont l’attractivité se joue à une échelle globale. Cependant, ce phénomène s’observe également dans des métropoles régionales ou des villes plus petites en raison d’un « effet d’agglomération » : qualité des infrastructures, marché du travail actif, accès rapide à l’information stratégique, contact direct avec les « fonctions métropolitaines supérieures » (conception-recherche, prestations intellectuelles, services aux entreprises, culture et loisirs). Entre 2008 et 2012, une dizaine de métropoles ont concentré 70 % des créations d’emplois privés en France[19]. Le processus de métropolisation, encore en cours de maturation[20], met cependant du temps à quitter une dynamique économique trop fortement centralisée au détriment des fonctionnements des territoires régionaux. Plusieurs nouvelles majorités municipales comme Bordeaux ont inscrit clairement cette préoccupation dans leur agenda.

- La périurbanisation correspond au développement des couronnes urbaines. Les zones périurbaines sont les parties de l’aire urbaine les plus éloignées du centre. Définie dans un premier temps comme le mouvement créé par l’étalement de la ville sur les espaces ruraux, puis par la dépendance à la ville-centre, la périurbanisation n’est plus réduite aujourd’hui au bourgeonnement des zones pavillonnaires. Ces territoires sont désormais considérés dans toute leur diversité et leur qualité intrinsèque, notamment comme lieu « d’hybridation de l’urbain et du rural[21] ». La croissance de la population est plus forte dans la couronne que dans le centre-ville dans presque toutes les agglomérations, y compris dans les métropoles (voir la carte ci-après).

La croissance démographique à la périphérie des grands centres urbains explique le développement de beaucoup de villes intermédiaires et de petites villes au cours des cinquante dernières années.

Cette progression se comprend en raison de la tension sur le marché du logement en zone dense et par une préférence des ménages, en particulier des familles avec enfants, pour la maison individuelle entourée d’un jardin, dans une petite ville à proximité d’une métropole[22].

Des années 1960 au milieu des années 2000, les banlieues (communes en proximité immédiates des villes-centres) et les couronnes périurbaines gagnent plus de population que les autres espaces, en particulier le cœur des villes : alors que la population française augmente de 32 % de 1962 à 2006, les banlieues connaissent une croissance de 60 % et les couronnes périurbaines de 50 %[23].

Dans la période la plus récente, les écarts de rythmes de développement entre les différents espaces tendent à se resserrer. Néanmoins, les villes-centres sont les espaces où la croissance est la plus faible, essentiellement portée par les naissances (solde naturel).

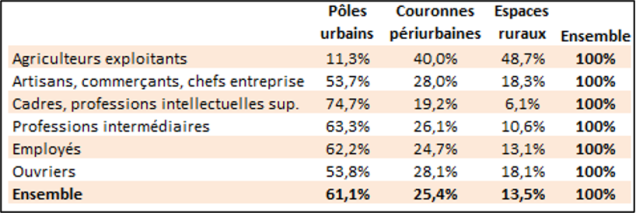

Le phénomène qu’on observe majoritairement à l’échelle locale est donc la reconfiguration des relations entre la ville et ses territoires proches : on compte deux emplois sur trois dans les villes-centres mais seulement un habitant sur deux[24]. Surtout, la création d’emplois est plus dynamique dans les villes-centres qu’ailleurs, alors que l’accès au logement est plus facile en périphérie[25].

Le double mouvement de concentration des emplois en ville et de développement de l’habitat en périphérie entraîne une augmentation moyenne des distances entre lieux de résidence et lieux de travail. Dans les grandes agglomérations, les distances domicile-travail se sont accrues de 10 % entre 1994 et 2008. Les zones géographiques qui connaissent une forte croissance des emplois et de la population sont aussi celles où les temps de trajet sont les plus importants. Pour la France entière, les distances moyennes domicile-travail sont passées de 6 km à 15 km entre 1967 et 2008 pour un temps de parcours stable[26]. L’amélioration de l’offre de transport ne conduit pas à une diminution du temps consacré à la mobilité. Dans la région Île-de-France, par exemple, le temps consacré aux déplacements pour aller travailler est stable depuis 1976 (1 heure 30 par jour en semaine pour les actifs[27]), mais les distances parcourues ont progressé, les actifs ayant cherché ou ayant été contraints à se loger plus loin du cœur de ville.

L’arbitrage entre confort résidentiel et temps de transport a conduit à l’augmentation des distances parcourues dans les première et deuxième couronnes. En d’autres termes, l’amélioration des moyens de transport n’a pas réduit les temps de transport mais favorisé la dispersion spatiale de l’habitat.

Construire la mobilité des courtes distances En France, les transports sont le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre avec 136 Mt de CO2 eq, soit environ 30 % du total des gaz à effets de serre. Sur ce total de 136 MT eq, le transport de passagers représente environ 70 % et le transport de marchandise environ 30 %. La voiture particulière représente l’écrasante majorité des émissions liées au transport de passagers. Sans doute plus qu’aucun autre secteur, la mobilité a partie liée avec les modes de vie. La mobilité est une demande dérivée de nos choix collectifs en termes de localisation des emplois, des activités et du logement. Preuve de la difficulté à faire évoluer les pratiques de mobilité, les émissions du secteur ne baissent pas depuis une dizaine d’années. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) envisage une décarbonation quasi totale de la mobilité en 2050. Mais chaque année qui passe nous éloigne davantage de nos objectifs de long terme. Comment rendre la mobilité plus soutenable ? Dans le débat public, il est le plus souvent question de solutions techniques et technologiques : remplacer des trajets effectués en voiture vers des modes moins polluants (vélo ou transport en commun) ou bien électrifier massivement le parc automobile. Peu nombreux sont ceux qui proposent de s’attaquer au levier de la demande de déplacement, sans doute parce que les idées de liberté de déplacement et de vitesse sont au cœur de la promesse offerte par l’industrialisation de nos sociétés. Les remettre en cause comporte une charge subversive, dont on mesure la portée chaque fois qu’il est question d’une contrainte sur l’automobile, qu’il s’agisse d’une hausse des taxes ou d’une baisse des vitesses autorisées. On peut pourtant s’interroger sur la liberté réelle qu’offre l’automobile. Les gains de vitesse que l’automobile a permis ont été systématiquement réinvestis dans une dilatation des distances : la distance moyenne des déplacements a été multipliée par plus de dix depuis 1800[28]. Le nombre de déplacements par jour et le temps consacré aux déplacements sont restés, dans le même temps, extrêmement stables. « Aujourd’hui les gens travaillent une bonne partie de la journée seulement pour gagner l’argent nécessaire pour aller travailler. Depuis deux générations, dans les pays industrialisés, la durée du trajet entre le logement et le lieu de travail a augmenté plus vite que n’a diminué, dans la même période, la durée de la journée de travail. Le temps qu’une société dépense en transport augmente proportionnellement à la vitesse du moyen de transport le plus rapide. » Ivan Illitch, (1973) Énergie et Équité L’énergie du pétrole a donc servi avant tout à espacer les activités, c’est-à-dire à rendre possible les espaces de moyenne densité que l’on appelle aujourd’hui le périurbain. On parcourt désormais davantage de distance sans faire davantage d’activités. Mais, dans le même temps, avec la dilatation de l’espace vécu, la voiture est devenue indispensable et pèse sur le budget des ménages[29]. Il est vrai que dans un monde où pouvait subsister la fiction d’un transport sans externalités négatives, celui des Trente Glorieuses, l’allongement des distances n’était sans doute pas si problématique s’il permettait de gagner sur d’autres terrains (en permettant par exemple à un maximum de ménages de devenir propriétaires d’une maison avec jardin). Mais dès lors que cette illusion s’est dissipée, où est l’émancipation si la vitesse n’a servi qu’à rallonger des trajets par ailleurs contraints pour une bonne part ? C’est ce que semblent ne pas avoir compris les tenants de la solution technologiste à travers l’électrification ou le report modal. Mettre en œuvre ces solutions, c’est toujours être tributaire de la distance, donc de la vitesse et donc d’une source d’énergie coûteuse. Au contraire de la vitesse, la solution au problème de la soutenabilité nous semble être l’accessibilité. Il faut permettre à tout un chacun de disposer d’un bouquet de services de base dans un rayon pouvant être parcouru à pied ou en vélo. C’est le principe de ce que l’on a appelé « la ville du quart d’heure ». Mais la ville du quart d’heure est une sorte de truisme car la densité réduit nécessairement la distance aux aménités[30]. Ce qu’il importe de construire à présent c’est « le périurbain du quart d’heure ». C’est là un projet politique d’envergure car les espaces de type périurbain ont été conçus justement comme des espaces de la distance, au sein desquels la voiture joue le rôle d’un indispensable trait d’union[31]. Cela passe d’abord par le levier de l’aménagement sur toutes les nouvelles constructions. C’est ici moins un enjeu de densité proprement dite que de localisation géographique[32] des nouvelles constructions. Il s’agit de faire en sorte que les ménages s’installent dans les communes qui disposent déjà d’un certain nombre de services de base afin de limiter la dépendance à l’automobile. Cela implique également un effort financier. Certaines villes[33] financent déjà des services de proximité – pourtant privés – à la population. Réaménager pour les courtes distances suppose de soutenir les services de proximité dans les espaces les moins denses. L’État a commencé à le faire pour ses propres services, via les Maisons France Service. Il s’agit à présent d’envisager un soutien pour les services privés du quotidien. Cela n’a de sens que si ces initiatives viennent des territoires eux-mêmes. Cela peut constituer un moyen pour réduire la dépendance à l’automobile tout en promouvant en parallèle une certaine vision du vivre-ensemble. Enfin, construire les courtes distances suppose des actions dans le champ du transport. L’une des principales incitations à la distance est sans doute le mode de financement de l’automobile. Dans le modèle actuel, les ménages paient en une fois les coûts fixes (à travers l’achat). Ce type de modèle a deux conséquences. D’abord les coûts kilométriques sont décroissants en fonction des kilomètres : une fois le coût d’achat passé, autant le rentabiliser au maximum. Ensuite, la recherche a bien montré que les individus ne sont pas des « homo economicus » : ils sous-estiment massivement les coûts de l’automobile, notamment à travers une mauvaise appréciation des coûts fixes. Dit autrement, les ménages ne pratiquent jamais de calcul d’amortissement[34]. Cela tend à rendre la voiture artificiellement bon marché. Une solution pourrait être le développement à grande échelle de services automobiles. Dans les centres-villes, même de petites localités, on pourrait imaginer la mise à disposition de petits véhicules peu polluants. En payant à l’usage, on pourrait assurer un service de mobilité, tout en limitant l’incitation à rouler toujours davantage. Enfin, bien sûr, la réduction des distances va nécessiter de nouvelles contraintes sur l’automobile. En ville, cette contrainte va sans doute continuer à s’exercer via la réduction des espaces de voirie dédiée à la circulation motorisée car il s’agit là d’une solution efficace et moins douloureuse que la hausse des taxes. Ailleurs, la contrainte viendra probablement d’une augmentation du coût des énergies. Si celle-ci est prévisible et surtout si elle s’accompagne d’un discours de réaménagement concret du territoire permettant de limiter les distances, cette contrainte peut devenir tolérable. Elle peut même devenir le creuset d’un mode de vie davantage ancré dans la proximité et finalement plus désirable[35]. |

Une fracture territoriale ?

La répartition dans l’espace ne correspond pas à une gradation sociale nette. Certes, les territoires les moins denses, les plus éloignés des villes regroupent souvent des populations modestes. Néanmoins, les écarts sont peu significatifs : le niveau de vie médian des ménages vivant dans ces espaces peu denses (20 554 euros) ou très peu denses (19 194 euros) est juste inférieur à la moyenne nationale (20 743 euros) en 2014. Le cœur des villes n’est pas homogène d’un point de vue social : au contraire, on y observe le plus grand contraste de revenus, entre les plus aisés et les plus pauvres, qui sont plus nombreux en ville (le parc locatif social est plus développé dans les pôles urbains). Le revenu médian y est proche de la moyenne nationale (20 889 euros). Enfin, les espaces périurbains regroupent les ménages qui s’en sortent un peu mieux que la moyenne (21 145 euros). Dans tous les cas, ces écarts sont limités, ce qui illustre une tendance actuelle à la convergence géographique des revenus, qu’on observe également à l’échelle des départements[36].

Les classes moyennes et populaires vivent majoritairement dans les pôles urbains

Pour autant, à l’échelle locale, on observe des phénomènes de ségrégation spatiale. Historiquement, le parc HLM, depuis la construction des « grands ensembles », est très inégalement réparti, ce qui crée des phénomènes de relégation urbaine. Ce mouvement a été corrigé dans la période récente, avec un mouvement de déségrégation depuis les années 1990, grâce à des opérations de démolition et une politique de construction mieux répartie (logement social diffus dans le tissu urbain, à l’échelle de l’immeuble parfois). Mais la population vivant en HLM connaît encore les situations de ségrégation les plus fortes[37]. Les ouvriers, employés et professions intermédiaires vivent dans des quartiers assez peu ségrégés et qui le sont un peu moins en 2015 qu’en 1990. En revanche, les cadres (entre 25 ans et 54 ans) vivent pour une part croissante dans des quartiers à majorité de cadres, surtout à Paris, où l’indice de ségrégation (ou d’entre-soi) a augmenté de 1990 à 2015, alors qu’il a reculé dans les autres villes de plus de 100 000 habitants.

La qualité de vie perçue par les Français est directement liée à la situation géographique : « Les mesures de bien-être subjectif pour la France font apparaître un avantage en faveur des campagnes : les ruraux sont plus heureux, plus satisfaits de leur vie, de leur logement, de leurs relations sociales, et se sentent plus en sécurité[38]. » Plus on vit dans un espace urbain, moins le jugement est positif sur l’ensemble de ces critères, et il atteint même un point bas dans la capitale. L’aspiration à vivre à Paris et dans sa région est particulièrement faible (on peut même parler de repoussoir avec 74 % des Français qui n’aimeraient pas habiter en région parisienne), tandis que le souhait de vivre dans une petite ville, en périphérie d’une petite ville ou dans une campagne proche de la ville reste l’idéal résidentiel d’une grande majorité des Français[39].

Étalement vs densification : quel bilan ?

Il est difficile d’établir un bilan comparatif des avantages respectifs de l’étalement et de la densification, d’autant que les deux processus peuvent prendre des formes variables. Un travail de méta-analyse de plus de 300 études internationales sur la compacité urbaine permet cependant de fixer les éléments du consensus actuel. L’étude[40] attribue trois caractéristiques à la ville compacte : une intensité de la vie économique, une densité morphologique (la densité du bâti) et la mixité fonctionnelle (proximité et accessibilité des lieux de vie, des services, des loisirs, etc.). Pour évaluer les effets de la rencontre de ces trois caractéristiques, il faut observer une série de conséquences : économiques (productivité, innovation, accessibilité de l’emploi), urbaines (trafic automobile, mobilité durable, logements disponibles, accès aux services et aménités), sociales (efficacité de la prestation des services publics, inégalités sociales, sécurité, santé, bien-être) et écologiques (protection des espaces verts et de la biodiversité, services écosystémiques, efficacité énergétique).

Un fort consensus se dégage en ce qui concerne les effets positifs de l’intensité économique. C’est ce que la littérature internationale décrit depuis longtemps à travers les « effets d’agglomération » : avec un large marché du travail, des opportunités d’emploi nombreuses, des appariements plus faciles entre offre et demande d’emploi, les espaces denses attirent la main-d’œuvre qualifiée, les « classes créatives », mais aussi une main-d’œuvre disponible à faible coût. Dans ces espaces, les acteurs économiques bénéficient en outre de la qualité des infrastructures, d’un accès rapide à l’information stratégique, du contact direct avec les « fonctions métropolitaines supérieures » (conception-recherche, prestations intellectuelles, services aux entreprises, culture et loisirs).

Les effets qui concernent la qualité de vie sont plus ambigus mais, dans l’ensemble, plutôt positifs à condition que les transports soient bien gérés. Dans un espace dense, l’utilisation de l’espace est optimisée, ce qui permet de limiter les déplacements (gains de temps et d’énergie) et de favoriser la mobilité durable, de fournir des services de proximité, de garantir la sécurité. La densité est également compatible avec la préservation de la biodiversité, de l’accès à la nature en limitant l’étalement urbain. Néanmoins, la densification doit être raisonnée en fonction des contextes et des morphologies urbaines, les habitants étant sensibles à la densité ressentie (voir infra). Un maillage de liaisons vertes permet d’augmenter l’interface entre habitants et nature de proximité mais ne permet pas l’installation de beaucoup d’espèces. La gestion de la mobilité est ici décisive car, en cas de congestion, la difficulté des transports entraîne des inconvénients pour la santé (pollution, stress) et une diminution du bien-être.

Enfin, la question la plus discutée dans les études concerne les inégalités sociales. Le logement dans la ville compacte coûte plus cher. Tout d’abord parce que le foncier et le prix au mètre carré y est plus cher, mais aussi parce que la ville offre de nombreuses commodités que les ménages sont prêts à payer. Des politiques visant à favoriser la compacité urbaine sont donc susceptibles de favoriser les propriétaires au détriment des locataires et des primo-accédants. En favorisant le patrimoine des propriétaires, une telle politique risque de renforcer les inégalités sociales et de rendre plus difficile l’accès à la ville pour les ménages à revenu faible et intermédiaire, et les jeunes ménages. Pour éviter les effets inégalitaires de la hausse des coûts du logement, la compacité ne doit pas se faire par une limitation de l’offre de logements au point d’empêcher la construction de nouveaux logements. En d’autres termes, la ville doit rester accueillante… Ainsi, la restriction de terrains aménageables (pour limiter l’étalement urbain) ne doit pas s’accompagner de nouvelles restrictions de hauteur car cela entraînerait une diminution de l’offre et, par conséquent, une augmentation des loyers.

Au final, ce sont les préférences des ménages qui indiquent les arbitrages entre ces différentes contraintes. Mais celles-ci sont précisément en cours de redéfinition. La mixité fonctionnelle en ville induit des gains de temps, des économies de transport et permet donc d’éviter des dépenses d’énergie. La spécialisation résidentielle de certaines zones, par exemple des zones pavillonnaires mal desservies par les transports en commun, entraîne des coûts pour les ménages (obligation d’utiliser la voiture) qui n’ont pas toujours été anticipés au moment de l’achat immobilier. L’expérience de la pandémie et des confinements redistribue les priorités : la possibilité du télétravail, l’aspiration à un accès de plein air (terrasse, jardin…) changent les atouts géographiques locaux. Par ailleurs, la ville se transforme très lentement en redonnant plus d’espace aux piétons et aux mobilités actives. La localisation des ménages est donc peut-être en cours de redéfinition mais on manque de recul pour chiffrer exactement l’ampleur du phénomène éventuel « d’exode urbain » post-confinement et évaluer sa pérennité au-delà des déclarations d’intention. Car même si l’aspiration à changer de mode de vie transparaît dans les enquêtes, le moment de la décision reste difficile et coûteux[41]. Les premiers chiffres de l’année 2021 indiquent cependant une forte activité du marché immobilier : 18 % des ménages français ont déménagé en 2021 (contre 15 % habituellement). Les prix des maisons ont augmenté en moyenne de 9,4 % en province et de 7 % en Ile-de-France. Des villes depuis longtemps attractives comme Saint-Malo, Vannes ou Biarritz affichent de fortes hausses de prix (de plus de 30 %), et même des villes jusqu’à présent moins recherchées comme Saint-Étienne ont connu une hausse inattendue (+ 9,8 %). Les acheteurs de biens immobiliers restent en très grande majorité dans leur commune (66 %) mais on observe des départs de la région parisienne, surtout pour les familles avec enfants[42].

Toutefois, au-delà des décisions des ménages, il faut prendre en compte les coûts supportés par la collectivité. Or, là encore, le bilan n’est pas facile à faire. La ville compacte permet-elle de réduire les coûts d’urbanisation ?

Le développement de la ville par extension est souvent justifié par le moindre coût de construction sur des terrains non construits en périphérie urbaine. Cependant, le coût unitaire de construction supporté par les ménages n’intègre pas l’ensemble des coûts pour la collectivité : coûts d’infrastructures et de services publics, tels que les voies d’accès, les réseaux d’énergie, d’eau, d’assainissement et les services urbains tels que le ramassage des ordures ménagères, ou encore la garde et la scolarisation des enfants. Même si l’on met de côté les externalités environnementales qui sont difficiles à évaluer, il reste délicat de faire une évaluation globale des avantages et des inconvénients respectifs de l’étalement et de la densité en ce qui concerne les dépenses d’investissement et de fonctionnement supportés par la collectivité pour apporter les services publics et les infrastructures aux usagers. Deux limites se présentent en particulier : l’hétérogénéité des situations urbaines d’une part, l’absence de transparence de ces coûts d’autre part.

Une recherche récente portant sur un nombre conséquent de communes (4 254) couvrant un tiers de la population française permet cependant de dégager des conclusions générales[43]. Les dépenses d’investissements dans les zones peu denses sont toujours supérieures à celles des zones denses : la courbe des dépenses par tête décroît de façon linéaire à mesure que la densité augmente. En revanche, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on observe une courbe en U : les dépenses par tête sont importantes quand la densité est faible et diminuent quand la densité augmente, jusqu’à un point de retournement à partir duquel les dépenses augmentent avec la densité. Le bénéfice de la densification est donc visible mais il concerne les communes les moins denses et moyennement denses. Au-delà d’un certain seuil de densité, la saturation et la congestion des équipements et des infrastructures induisent des coûts supplémentaires. La construction de nouveaux réseaux et infrastructures dans un milieu dense subit des surcoûts liés à la complexité des chantiers à mener. Par ailleurs, le rejet de la densité par les résidents en place entraîne souvent des contentieux et, par suite, des retards dans les délais de réalisation des opérations.

Cependant, les zones peu denses présentant des profils variés, les effets de la densification ne sont pas homogènes. Les zones peu denses où l’habitat est dispersé (hameaux, habitat rural, mitage pavillonnaire) subissent des surcoûts en cas de densification. Les bénéfices les plus évidents de la densification apparaissent pour les communes peu denses qui présentent déjà une centralité (centre bourg) ou qui sont proches d’une ville ou d’une métropole. Dans l’ensemble, la densification apporte une baisse de la dépense publique, mais l’intensité du gain dépend du profil de la commune : si l’habitat est trop dispersé, des surcoûts apparaissent. Ce qui signifie que les « gisements de densification » dépendent des formes urbaines et se situent avant tout dans les banlieues et périphéries des grandes villes. C’est pourquoi la priorité actuelle n’est pas de transformer les espaces ruraux ni de « densifier la ville dense » mais plutôt sa périphérie immédiate.

3. La densité vécue

Plusieurs indicateurs rendent compte de la densité urbaine. La densité, d’une manière générale, fait référence à la quantité d’habitants, de logements, de services, d’espaces verts… présents sur une superficie de territoire donnée. On peut multiplier les indicateurs de densité, en fonction de l’espace pris en compte et des caractéristiques urbaines qu’on cherche à mesurer. La densité du bâti mesure l’emprise au sol par rapport à la surface de la parcelle multipliée par le nombre de niveaux du bâtiment. La densité humaine présente le nombre d’habitants sur un territoire.

La forme urbaine change la perception de la densité par ses habitants. La densité renvoie à des perceptions variables, sans être complètement subjectives. À densité égale de logements ou d’habitants, des espaces ségrégés et mal entretenus sont perçus comme plus denses, stressants et même parfois plus hostiles que des espaces accessibles et partageables. La qualité de l’espace public, la facilité d’accès, l’ouverture à des usages conviviaux sont des éléments centraux de la perception de la « densité » par les habitants. La largeur des rues, les vides et les pleins, la présence de places publiques ou de squares, la circulation de l’air, la facilité de déplacement, la qualité de l’éclairage public, la luminosité des logements, l’isolation phonique, l’absence de vis-à-vis… tout cela influence la manière dont les habitants ressentent la présence du nombre en ville. La densité peut être perçue comme agressive quand les relations de voisinage sont détériorées (promiscuité) mais aussi en cas de manque de pause sonore pendant la nuit, par exemple.

Cela peut expliquer une perception souvent faussée de la densité des différents types de construction. Ainsi, les « grands ensembles » ne représentent pas le niveau de densité maximal, bien qu’ils induisent souvent des représentations inverses (voir ci-dessous). Au contraire, la ville haussmannienne reste attractive malgré un niveau de densité maximal.

Source : Ademe, « Faire la ville dense et désirable », 2018, à partir de IAU, « Appréhender la densité », 2005. Cette échelle montre la densité bâtie associée à chaque type de construction : la maison individuelle entourée d’un jardin, sans surprise, présente une faible densité (emprise au sol par rapport à la surface de la parcelle multipliée par le nombre de niveaux du bâtiment) tandis qu’à l’autre extrémité l’habitat « haussmannien » présente une densité maximale, plus importante même que celle des « grands ensembles ».

À l’extrémité de cette échelle, on voit que la densité associée à l’habitat « haussmannien », qu’on trouve par exemple à Paris, est particulièrement élevée. À l’échelle mondiale, Paris constitue clairement une exception, la seule ville à présenter une densité supérieure à 20 000 hab./km2 (un peu moins de 2,2 millions d’habitants sur 105,4 km2)[44]. Séoul est, après Paris, la seule ville à dépasser 15 000 hab./km2 avec 15 944 hab./km2. Les autres villes européennes sont loin derrière[45] : Berlin (4 308), Munich (4 746), Londres (1 785), Milan (1 652), Madrid (833). Même des villes rassemblant un grand nombre d’habitants (plus de 9 millions) comme Tokyo sont moins denses (7 272). Le périmètre parisien, particulièrement limité, explique en partie ce chiffre : Berlin (891 km2) ou Londres (1 572 km2), par exemple, s’étendent sur des surfaces huit à quinze fois plus importantes. Mais la morphologie du bâti compte aussi avec une élévation moyenne des immeubles importante à Paris, une forme de densité le plus souvent bien vécue, valorisée et recherchée.

La compacité, quant à elle, désigne une manière d’occuper le territoire en limitant les vides et les discontinuités, en particulier le rapport entre le bâti et les espaces non bâtis, qu’ils soient privés ou publics.

Néanmoins, qu’on parle de densité ou de compacité, il faut prendre en compte l’expérience et les attentes exprimées dans le langage des habitants.

La densité n’est pas un terme utilisé par les habitants pour parler de leur expérience de la ville. Ils parlent de « bruit », de « stress », de « promiscuité », de « nuisances » : ils s’inquiètent de leur voisinage ou, au contraire, de l’arrivée de populations nouvelles. Mais ils évoquent aussi la « proximité » de manière positive en mentionnant l’« animation », les services, la qualité architecturale. Ils parlent de qualité de vie, de circulation, d’espaces verts, de propreté, de sécurité, d’aires de jeux pour les enfants… « Aujourd’hui, nos concitoyens veulent pouvoir participer au récit de la ville. Ils veulent pouvoir raconter leur vie et leur ville. Ils souhaitent parler de la vie, du bonheur, du bien-être et de leur mal-être et pas seulement de projets[46]. » La « densité » est un terme professionnel, d’urbanistes et d’aménageurs. Il résulte d’un calcul et peut concerner plusieurs variables : nombre d’habitants par logement, nombre d’habitants au km2, nombre de mètres carrés construits sur un territoire…

Dans la mesure où la perception des espaces par les habitants n’est pas réductible à un chiffre objectif de densité ni strictement corrélée à un seul indicateur, elle doit être intégrée à la réflexion sur l’aménagement. C’est pourquoi les usagers doivent être associés à la politique urbaine le plus en amont possible. Le développement urbain est parfois vécu par les habitants comme une dégradation de la qualité de vie en ville. Les projets de construction suscitent des inquiétudes multiples : difficulté de circulation, risque de congestion, nuisances sonores et lumineuses, pollution athmosphérique, etc. Ainsi, à Bordeaux, après plusieurs décennies de grands projets, la nouvelle municipalité promeut un « urbanisme du vide » en réaction à une sorte de trop-plein de projets[47]. De fait, l’architecture des vides, leur destination, leur vécu par les habitants, leur continuité fonctionnelle, paysagère et visuelle avec les lieux de vie, entre espaces privés, espaces communs et espaces publics, contribue au bien-être des habitants et des usagers ainsi qu’à l’attractivité de la ville.

La consultation des habitants et leur association à la décision publique ne doivent pas servir de prétexte à une paralysie de l’aménagement. Si l’on consulte simplement les habitants d’un quartier sur leur disposition à accueillir de nouveaux travaux et de nouveaux venus, on risque d‘instrumentaliser le thème de la densité au profit du statu quo et au détriment des futurs arrivants, lesquels, par définition, n’ont pas voix au chapitre dans les consultations participatives. La défense du « cadre de vie » peut relayer une demande implicite d’immobilisme et donc de déclin démographique de la ville, dont les inconvénients ne sont pas toujours ressentis à l’échelle du quartier. Il faut donc concilier une vision d’ensemble de la ville souhaitable et les projets locaux, en accompagnant les nuisances inévitables de la construction et en prenant en compte les aspirations des habitants dans l’évolution de leur quartier. La question est d’autant plus vive dans un projet de ville compacte, où les projets immobiliers doivent se faire à l’intérieur du tissu urbain : les nuisances des travaux sont plus sensibles pour les riverains. Quand on construit une ville en extension urbaine, le riverain peut se situer à 100–300 mètres de la construction du nouveau quartier. Mais, dans le renouvellement urbain, le riverain voit la parcelle mitoyenne de la sienne se transformer.

C’est pourquoi, à Rennes, la municipalité a lancé une « charte de la construction et de la citoyenneté » ainsi qu’un jury citoyen, tiré au sort sur une base représentative de la société rennaise, qui a travaillé sur la méthode à adopter pour que les acteurs de la construction puissent maintenir un haut niveau de construction. Il apparaît que l’acceptabilité des travaux par les habitants impose de travailler sur l’ensemble de la chaîne de production d’un logement, dès le moment de la conception. C’est ce qui facilite, au moment où les logements sont livrés, que les familles qui viennent les occuper aient une connaissance du territoire qu’elles viennent habiter, que les riverains reconnaissent avoir été partie prenante au projet et que la greffe s’opère entre les riverains et les nouveaux habitants. Au moment où le visuel d’un nouvel immeuble est présenté, il est déjà trop tard si les habitants ne sont pas pris en compte. Le travail sur le terrain commence au moment où le permis de construire est délivré. En outre, un projet peut être défendu au niveau local parce qu’il répond au projet politique, au Plan local d’urbanisme (PLU), et celui-ci est lui-même d’autant plus facile à défendre qu’il aura été co-construit avec la population. C’est de cette façon qu’on peut tisser un lien entre le citoyen, qui a une vue assez large de ce que devrait être le territoire, et le riverain, qui va être en contact direct avec l’immeuble qui se construit à côté de chez lui. Il faut que le politique puisse renvoyer au riverain ce qu’a été son attente en tant que citoyen[48]. C’est ainsi que la ville doit assumer ses choix, les défendre et aller au bout de ses convictions d’aménagement.

4. Propositions

L’objectif de « zéro artificialisation nette » se traduit à l’échelle nationale par un rythme d’artificialisation dans les dix années qui viennent, inférieur de moitié à celui observé à l’échelle nationale au cours des dix années précédentes. Sa mise en œuvre se déclinera à l’échelle locale, en imposant des contraintes nouvelles pour les acteurs de terrain. Les situations locales étant multiples, une démarche de projet s’impose pour tenir compte du contexte urbain déjà existant, des habitants, de leurs usages et de leurs aspirations.

4.1. Une politique de compensation ?

Si l’on parle de « zéro artificialisation nette » (ZAN), c’est qu’on laisse ouverte la possibilité de compenser des constructions sur des sols naturels par une évolution inverse de retour à la pleine terre de zones construites. L’opération n’a rien d’évident, au-delà de la formulation de l’équation « étalement contre renaturation ». Par exemple, un terrain (naturel, forestier ou agricole) est consacré à la construction : on compense en développant un espace naturel. Deux questions se posent : peut-on « équilibrer » l’équation, c’est-à-dire trouver deux situations suffisamment proches pour considérer qu’elles s’équivalent ? D’autre part, quel est le périmètre pertinent au sein duquel cet équilibrage se fait ?

1. Équivalence écologique ? Tout d’abord, il est difficile de mettre en œuvre la reconversion d’une terre urbanisée ou industrielle en terre agricole ou naturelle. La renaturation est techniquement difficile à mener, nécessairement lente et coûteuse : il faut déconstruire, dépolluer, désimperméabiliser puis végétaliser et entretenir le site. En outre, peut-on comparer deux milieux naturels, celui qu’on fait disparaître (site impacté) et celui qu’on recrée (site de compensation), et établir une équivalence entre eux ? D’un côté, il faut évaluer l’impact d’un projet d’artificialisation : y a-t-il un risque de destruction d’une ressource non renouvelable ? Un risque de pollution ? Un appauvrissement de la biodiversité ? De l’autre côté, quelles seraient les qualités « naturelles » du nouveau site, au-delà de la désimperméabilisation ? Bien que de nombreux essais de renaturation par dépollution, végétalisation ou même désimperméabilisation soient en cours dans nos villes, l’objectif prioritaire de l’aménagement doit devenir la sauvegarde de tous les espaces à caractère naturel et de pleine terre existants.

2. Quel périmètre ? Vise-t-on une compensation au regard des objectifs nationaux ? Ou une compensation pour les habitants qui voient leur environnement se densifier, voire perdre localement un espace naturel de loisir, de détente ou de respiration ? Dans le premier cas, on pourrait faire financer, où qu’ils soient sur le territoire, des chantiers de reconversion d’anciens sites industriels ou commerciaux par des villes en manque de zones à construire. Ce serait un gain pour les riverains bénéficiaires de ces nouveaux espaces naturels et, dans les villes qui construisent, un gain pour les ménages accédant à des logements neufs, le tout avec un impact neutre du point de vue global. Dans cette perspective, on pourrait aller jusqu’à mettre en place un « marché de quotas à l’artificialisation[49] » ou un système d’échange de quotas de droits à construire (à l’étude en Allemagne[50]). En revanche, les habitants, à une échelle aussi large, n’auraient pas la perception de l’effort de compensation. Ce qui peut rendre difficile l’acceptation de nouvelles constructions et contribuer au sentiment que l’effort de la réduction de l’artificialisation n’est pas équitablement partagé. Des choix de territoires déjà très urbanisés (Île-de-France par exemple) pourrait aussi être limités fortement dans leurs quotas de constructions alors que des territoires peu urbanisés et en déclin pourraient obtenir des quotas positifs de constructions (région Centre-Val de Loire par exemple).

C’est pourquoi, en pratique, on privilégie les compensations à l’échelle locale, le plus souvent in situ, quand le site du projet est assez grand, ou sur des terres contiguës au projet. À l’échelle du quartier, la compensation pourrait offrir une réponse à la résistance aux constructions nouvelles. Des projets pourraient être compensés par la création d’espaces verts ou par la désimperméabilisation et la végétalisation d’espaces publics. Cela suppose néanmoins une vision d’ensemble permettant des réunions de parcelles ou un réaménagement des circulations ou encore des usages à l’échelle d’un quartier. Une construction nouvelle devient l’occasion d’une amélioration du contexte immédiat, au bénéfice direct des habitants. Dans ce cas, cependant, il s’agit d’aménagements d’un espace déjà bâti, et l’on ne répond pas vraiment au problème de l’artificialisation par l’étalement.

Au final, la compensation permet-elle une approche réaliste du problème ou induit-elle un risque de renoncement à la régulation ? Elle peut constituer une solution de facilité, voire un trompe-l’œil si la « renaturation » est une fausse promesse. Elle peut cependant contribuer à la possibilité de continuer à construire en ville si elle aide à aménager la densité en améliorant l’expérience urbaine là où l’on construit. La définition plus précise des règles sera déterminante car, si les règles du jeu sont trop complexes ou sujettes à contestation, elles ne seront pas à la portée de toutes les collectivités.

4.2 Les accords politiques locaux

Le sujet de la sobriété foncière est potentiellement conflictuel et difficile à maîtriser d’un point de vue technique. Il suppose des partenariats et des projets communs, depuis l’élaboration des documents d’urbanisme jusqu’aux projets de développement. Afin de développer une vision cohérente du développement urbain, il faut renforcer une vision collective pour laquelle l’échelle intercommunale apparaît une maille intéressante. L’octroi des permis de construire ne devrait pas rester dans les mains des maires, surtout dans les communes les plus petites (75 % des communes françaises comptent moins de 1 000 habitants). Ainsi, le regroupement des petites communes doit devenir une priorité à la fois pour faire des économies de services municipaux et d’infrastructures mais aussi pour une gestion cohérente des territoires et des services administratifs. À l’heure actuelle, les intercommunalités sont des lieux de négociations le plus souvent par consensus, où la cohérence territoriale est souvent sacrifiée aux exigences du moindre conflit. Les maires eux-mêmes se trouvent sous la pression des habitants (qui les ont élus) pour délivrer des permis de construire. Au sein des intercommunalités, les négociations sont délicates entre les communes urbaines centrales et les autres communes, dont les priorités ne sont pas convergentes[51]. Des maires de communes rurales et périurbaines peuvent par exemple plaider pour gagner de nouveaux habitants et, avec eux, des ressources fiscales (taxe d’habitation et taxe foncière) afin d’assurer un maintien de la vie locale : poste, école, commerces, etc. Mais la revitalisation des centres-villes est aussi un enjeu soutenu par un dispositif national (Action cœur de ville). Le bon équilibre au sein du territoire fait l’objet d’un compromis difficile à trouver. Or, les opérations de regroupements communaux n’ont pas résolu la question du pilotage politique. C’est pourquoi la responsabilisation des acteurs locaux suppose aussi le renforcement de la culture de la coopération locale[52].

L’évolution de la fiscalité va cependant peut-être réduire la volonté des maires d’accueillir de nouveaux habitants. En effet, la suppression de la taxe d’habitation crée une décorrélation entre l’autorité fiscale et l’autorité de la politique d’urbanisme local : ce sont les maires qui décident de la construction mais c’est l’État qui est maintenant responsable du financement local. En effet, en remplaçant la taxe d’habitation par une contribution budgétaire, l’État a repris la main. Il a en outre prévu de geler l’enveloppe des collectivités locales, indépendamment de la croissance de la population. Or, la taxe d’habitation servait notamment à financer l’arrivée des nouveaux habitants en développant les services et infrastructures nécessaires à leur installation. De plus, les nouveaux habitants apportaient avec eux, dans le même temps, de nouvelles recettes fiscales pour la collectivité locale. Dans ces conditions, on peut se demander si l’on ne risque pas de voir se développer des politiques localement malthusiennes, en rejetant la responsabilité finale sur l’État. Il faut donc imaginer un accompagnement différent de l’État. De fait, les outils les plus récemment développés suggèrent un pilotage plus fin que celui d’une subvention liée à l’augmentation de la population. La nature des projets est prise en compte dans le fonds friche, le fonds construction durable ou encore les « projets de territoire ». Ceux-ci sont développés dans le cadre des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE[53]). Ils appellent une collaboration entre acteurs locaux, qui doivent définir leur projet avant de s’adresser à l’État pour déterminer, dans le panel disponible des dispositifs publics, ceux dont ils ont besoin. Cette démarche illustre un mode intéressant de coopération entre l’État et les collectivités locales puisque l’initiative en revient aux acteurs locaux, qu’ils définissent leur projet ainsi que l’intensité de l’accompagnement demandé à l’État. Plus généralement, des outils de coopération locale comme les Projets alimentaires territoriaux ou les « contrats de réciprocité » qui existent déjà présentent des réponses intéressantes à ces défis.

La gestion du foncier à l’échelle locale devient déterminante. Les objectifs de non-artificialisation risquent de geler la politique foncière alors qu’il faut continuer à libérer du foncier pour loger les ménages et trouver de nouveaux sites pour accueillir des projets de réindustrialisation ou des installations de production d’énergie renouvelable. Pour éviter un gel du foncier, on pourrait assortir les déclarations de constructibilité d’un terrain d’une obligation de construire dans un horizon rapproché (par exemple cinq ans). « Dans la mesure où la déclaration de constructibilité du terrain s’inscrit dans un programme d’aménagement du territoire, il pourrait sembler opportun que les collectivités locales bénéficient d’un droit de délaissement pour acheter le terrain dès lors que le terrain déclaré constructible n’a pas été construit à un certain horizon[54]. » Par ailleurs, une stratégie foncière est indispensable à la maîtrise du développement territorial. Des outils comme les Établissements publics fonciers (EPF) font partie des outils utiles pour créer des réserves foncières. Pour cela, ils doivent acquérir des terrains, les viabiliser et les mettre sur le marché en aidant des projets cohérents.

4.3 Consultation et participation

Les formats d’enquête publique et de consultation actuels (par exemple par voie d’affiche) ne permettent pas une vraie participation citoyenne aux choix d’aménagement. Or, au-delà des documents de planification (SCoT, PLUI, PDU, PLH…) et de leur conformité, qui portent sur les aspects formels, matériels, quantitatifs et fonctionnels, le développement de la ville doit intégrer les attentes des habitants. La concertation ne peut se contenter d’une information linéaire. Au-delà de l’information, il faut associer les habitants à la construction des projets, très en amont, dans des processus itératifs et à travers des dispositifs permanents.

Pour autant, il ne faut pas déléguer la décision à des collectifs d’habitants. L’expérience montre qu’en première approche les habitants sont rarement favorables au développement de leur ville. Le changement de voisinage, les nuisances liées aux travaux, la transformation du cadre de vie proche peuvent entraîner des hésitations, voire provoquer des blocages. Pour éviter la paralysie et l’immobilisme, les élus doivent partager leur projet urbain, donner une vision claire de l’avenir souhaitable du territoire, des solidarités sociales et locales qui doivent s’y déployer et se donner les moyens d’arbitrer entre des demandes contradictoires des habitants. Il revient en effet finalement aux élus d’instruire les projets, de faire des choix et de les justifier.

Avant de parler de projets, il faut développer une vision commune du projet collectif pour le territoire[55]. Celui-ci n’a pas vocation à remplacer les documents prospectifs réglementaires ni à devenir opposable juridiquement mais à donner une cohérence d’ensemble aux décisions d’aménagement et de développement. Quand la parole des habitants est prise en compte à un stade trop avancé du projet, des interventions tardives sont imposées sur le projet architectural, en dénaturant parfois sa conception initiale. C’est pourquoi la concertation doit porter très en amont sur les formes urbaines, la densité, la circulation, la destination des sols et la politique foncière (maintien des espaces verts, de l’agriculture de proximité, des priorités écologiques…), les grands équipements structurants (hôpital, équipements sportifs, scolaires, etc.)… avant d’être déclinées dans le projet d’aménagement local, puis l’objet architectural lui-même.

Une nouvelle gouvernance urbaine et territoriale, entrainant de nouvelles pratiques d’urbanisme, reste à inventer, comme nous y invitent certains territoires auditionnés dans le cadre du groupe de travail. Cette gouvernance doit être ininterrompue depuis le projet politique, en passant par le projet de territoire, la phase règlementaire, la conception du projet opérationnel, la réalisation et le suivi et l’évaluation. Elle nécessite un accompagnement permanent de la part des responsables politiques. Ceux-ci doivent être porteurs d’un projet de vie à chacun des niveaux de décision (quartier, commune, territoire ou bassin de vie, métropole, région).

Ici, ce n’est pas le vocabulaire technique, juridique ou administratif qui doit se développer mais un projet de vie qui ait du sens pour les habitants, qui parte de leur façon de vivre et de leurs besoins. Le bassin de vie dépasse très souvent les périmètres administratifs (par exemple mobilité pendulaire), c’est pourquoi le projet global doit être formulé à la bonne échelle, souvent métropolitaine (ou bassin de vie). Dans la plupart des cas, les projets ont un impact au-delà du périmètre communal. Il doit donc aussi faire l’objet de discussions et de négociations avec l’ensemble des communes limitrophes qui connaîtront un impact, notamment en termes de circulation, d’accès à de nouveaux équipements[56]… Comme les interférences de périmètres sont inévitables, il est vain de chercher à définir une fois pour toutes « la bonne échelle » de formulation d’un projet. Il est en revanche essentiel de systématiser les pratiques de coopérations territoriales en fonction des bassins de vie pertinents, qui ne sont jamais fixes puisqu’ils dépendent des usages des habitants. Le projet de vie doit associer les décideurs politiques (élus communaux, territoriaux, métropolitains et régionaux), les responsables administratifs (directeurs des services, agents) de l’État et des collectivités locales et la société civile (professionnels, associations, habitants, usagers, etc.).

À Rennes, par exemple, un important travail est mené avec les habitants. La mairie entretient depuis longtemps la conviction qu’il n’y a pas de ville compacte ni de ville durable ni non plus de ville dense sans un travail assez fin avec les habitants et les riverains favorisant un consensus social. C’est d’autant plus indispensable qu’aujourd’hui 95 % des logements à venir seront construits sur du tissu constitué : la ville compacte est une ville qui se renouvelle sur elle-même. Quand l’extension urbaine se fait par étalement, le premier riverain peut se situer à distance raisonnable de la construction du nouveau quartier. Quand on vise le renouvellement urbain, le riverain est très proche, il est sur la parcelle voisine. Dans ce cas, l’intérêt particulier du riverain peut prendre le dessus sur les choix du citoyen attaché à l’intérêt général. Pour continuer à construire une ville sur elle-même, il faut pouvoir répondre aux inquiétudes des riverains dont l’environnement immédiat va changer. C’est pourquoi Rennes a lancé une charte de la construction et de la citoyenneté. Un jury citoyen, tiré au sort sur une base représentative, a travaillé sur la méthode à adopter pour que les acteurs de la construction puissent maintenir un rythme élevé de construction. L’acceptation se joue également sur la possibilité de travailler sur l’ensemble de la chaîne de production d’un logement. Dès le projet urbain, il faut que la question de l’acceptation s’organise. C’est ce qui permet de prévenir les tensions. Quand le chantier s’achève, les riverains voient qu’ils ont été partie prenante[57].

4.4 Densifier les zones urbanisées moyennement denses

Les zones peu denses ne sont pas homogènes et présentent des configurations très variées. Un même niveau de densité peut correspondre à des cas de figure différents[58] : une commune regroupant un bourg concentré entouré d’une périphérie étalée ; un habitat rural très dispersé ; une distribution dispersée de manière aléatoire (mitage) ; une distribution homogène ; une occupation fragmentée mais selon une grille régulière (lotissements). En raison de ces configurations différentes, la densification ne peut pas correspondre à un simple ratio (population/espace) mais doit prendre avant tout en compte le contexte local et les formes urbaines : sous quelle forme peut-on densifier ? Un diagnostic socio-écologique doit s’imposer comme la première étape pour répondre à cette question.

Le mouvement actuel est celui d’une densification spontanée, c’est-à-dire à partir de petites opérations d’initiative privée. Elles contribuent à une densification diffuse et anarchique plus qu’à une maîtrise cohérente de l’étalement, et ne permettent pas des opérations d’aménagement ambitieuses[59].

Le plan de relance présenté en septembre 2021 a confirmé le fonds « friches » (300 millions d’euros sur deux ans) et annoncé la mise en place d’une aide à la relance de la construction durable (350 millions d’euros). Le fonds « friches » apporte une subvention permettant d’équilibrer des opérations immobilières en compensant le surcoût lié aux difficultés techniques d’aménagement ou de travaux préalables à l’utilisation des friches. Le repérage des friches est une étape essentielle pour densifier les villes[60] mais implique ensuite une réflexion sur les friches, qui peuvent devenir de nouveaux espaces verts et de biodiversité, et sur celles qui peuvent être construites[61]. La rapide consommation du budget de ce programme en confirme la pertinence : à mi-parcours, les premiers projets retenus permettront de recycler plus de 1 100 ha de friches et de générer plus de 1 833 000 m2 de logements (soit l’équivalent de plus de 25 000 logements), dont 40 % de logements sociaux[62].

Différents types d’espace se présentent aujourd’hui comme prioritaires : les entrées de ville, les centres commerciaux délaissés ou menacés par l’essor du e-commerce, les friches industrielles, les centres-bourg et centres-villes délaissés. La densification est ici l’occasion de repenser l’urbanisme local, de conforter les centralités villageoises, ou d’en créer de nouvelles et de revenir sur une partition fonctionnelle (habitations éloignées des lieux de travail) imposant de longs déplacements.

Dans des lotissements où la taille des parcelles est importante, on peut diviser les lots pour densifier sans bouleverser les quartiers et sans constructions imposantes. La loi ALUR (24 mars 2014) se propose de faciliter la division de lots dans les lotissements en rendant caduques les clauses du « cahier des charges » des lotissements en ce qui concerne les règles d’urbanisme. On parle de « densification douce » quand on densifie le tissu pavillonnaire existant par l’insertion de nouveaux logements, qui ne changent pas de manière significative les formes urbaines du quartier en mutation et qui ne nécessitent pas de destruction du parc existant. Plusieurs types d’intervention sont possibles : une division des parcelles permettant une construction nouvelle sur la parcelle détachée, la construction d’annexes, la surélévation, l’extension ou la restructuration des pavillons existants[63]. Des initiatives en ce sens, de micro-promotion, se proposent d’accompagner un mouvement spontané de « division pavillonnaire », qui permet de densifier le tissu urbain sans le bouleverser, ni raser l’existant pour construire des immeubles élevés. Il s’agit d’utiliser des droits à construire disponibles sur la parcelle et non utilisés par les propriétaires occupants ou d’aménager des pavillons sous-utilisés (notamment en raison du vieillissement) par la création d’une entrée indépendante et la séparation des espaces intérieurs, pour accueillir un ménage supplémentaire[64].

Les ménages qui vivent dans les espaces périurbains cherchent souvent la proximité de la nature et la maison individuelle. Ils perçoivent comme un non-sens le fait d’habiter dans des appartements, et quand ils optent pour un appartement, ils privilégient au maximum ceux qui disposent d’une ouverture vers l’extérieur : terrasse, jardin en rez-de-chaussée ou large balcon. C’est pourquoi la maison de ville mitoyenne construite en bande avec un jardin à l’arrière peut répondre à leur aspiration tout en étant compatible avec des projets d’aménagement et de revalorisation des cœurs de bourg[65]. L’intervention sur le tissu pavillonnaire peut se faire en mixant habitats individuels et petits collectifs.

La densification des quartiers pavillonnaires ne doit pas occulter la qualité écologique attendue tant dans les espaces privés (charte pour orienter la gestion des jardins…) que publics (exemplarité et base des trames vertes). L’installation ou la conservation des habitats pour la faune et la flore sont à prendre en compte tout en amont des projets de conception ou de requalification. Le coefficient de biotope par surface (CBS) appliqué par des municipalités toujours plus nombreuses est un premier pas vers une prise en compte des quantités d’espaces végétalisés.