Les enfants à table : accélérer la transition alimentaire dans les cantines scolaires

La transition alimentaire est une formidable opportunité pour associer tous les acteurs de nos territoires à un défi commun ambitieux : promouvoir une alimentation à la fois plus conforme aux impératifs de santé publique, plus respectueuse des équilibres écologiques, plus cohérente avec des modèles agricoles soutenables (pour les agriculteurs comme pour les sols qu’ils cultivent) et plus accessible pour les catégories modestes.

La loi Egalim votée en 2018 a permis plusieurs avancées en la matière, en ciblant particulièrement la restauration collective qui devra atteindre les objectifs suivants : servir 50% de produits de qualité (dont 20% bio), limiter le gaspillage alimentaire, se passer du plastique, introduire un menu végétarien par semaine et diversifier les sources de protéines. Mais pour accélérer cette transition et aller plus loin, il est impératif d’avoir une vision globale de l’ensemble des enjeux et des acteurs de l’alimentation, que ce soit à l’échelle des territoires ou à l’échelle plus fine du restaurant scolaire.

Ce rapport propose des pistes pour une refonte profonde de notre modèle de restauration scolaire afin de permettre un approvisionnement plus durable des cantines sans augmenter la facture des repas, de diminuer l’empreinte environnementale des menus sans sacrifier leur qualité gustative ou l’équilibre nutritionnel des enfants, et d’impliquer largement les personnels de cantines qui sont des acteurs clés de cette transition.

Laurent Bernardi , directeur d’école dans les Alpes-Maritimes (06), enseignant spécialisé et militant au SNUipp-FSU (Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC)

Introduction

Notre alimentation est aujourd’hui à la croisée de plusieurs défis.

Un défi nutritionnel et sanitaire, pour commencer : nous mangeons trop, trop gras, trop salé, trop sucré… Selon les autorités sanitaires, nous ingérons également trop de produits transformés, trop de charcuterie et trop de viande de manière générale. Ces excès et déséquilibres, couplés à une exposition croissante à une vaste gamme de perturbateurs endocriniens, contribuent à de nombreux maux et pathologies : obésité, affections de longue durée (diabète de type 2, hypertension…), maladies cardiovasculaires, etc.

Un défi environnemental, ensuite : notre alimentation repose sur un modèle agricole fortement émetteur de gaz à effet de serre (GES) et insuffisamment soucieux de la biodiversité et de la santé des sols à long terme. C’est le cas des pratiques agricoles, qui recourent de façon intensive aux intrants chimiques, et de l’élevage, qui contribue particulièrement aux émissions agricoles de GES et au recul de la biodiversité.

Un défi économique et social, enfin : parce que toute réorientation de nos pratiques alimentaires peut avoir des conséquences significatives sur le niveau de vie des producteurs, il faut veiller à préserver des équilibres économiques et sociaux qui garantissent à la fois notre autonomie alimentaire et des revenus décents pour les agriculteurs. Et il faut, dans le même temps, veiller à ce qu’une alimentation équilibrée et de qualité soit accessible (notamment financièrement) aux plus modestes.

Pour relever ces trois défis, nous devons nous engager dans une large transition alimentaire qui s’efforce de combiner au mieux un haut niveau de qualité nutritionnelle et sanitaire, une moindre empreinte environnementale et une meilleure soutenabilité économique et sociale. Ce mouvement doit en outre s’inscrire dans des traditions et des formes de sociabilité qui font de l’alimentation à la fois une source de plaisir et de partage et l’une des manifestations de notre modèle de société.

C’est dans cet esprit que Terra Nova s’était intéressé aux enjeux liés à la production et à la consommation de viande il y a deux ans [1] . C’est dans ce même esprit que nous nous intéressons ici à la restauration scolaire dans les écoles publiques du premier degré [2] . Nous estimons en effet que les cantines scolaires sont un lieu stratégique pour accélérer cette transition et la déployer largement dans la société, et ce pour au moins quatre raisons.

1) La qualité de l’alimentation servie aux enfants peut avoir un fort impact sur leur santé et leurs habitudes alimentaires. Servir une alimentation équilibrée et de qualité aux plus jeunes enfants permet de prévenir de nombreuses complications ultérieures, de réduire les inégalités de santé et, comme on le verra, de mettre les enfants dans une meilleure disposition pour apprendre.

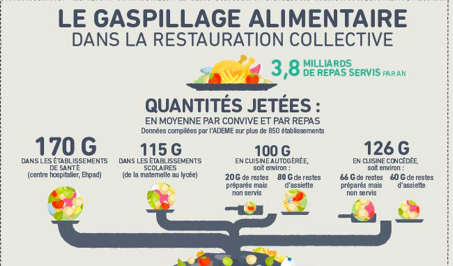

2) Par le volume de repas qu’elle sert chaque année, la restauration scolaire a un fort impact sur l’environnement. Songeons que, à l’échelle nationale, la restauration collective représente 3,8 milliards de repas par an (une ville comme Paris servant à elle seule près de 30 millions de repas chaque année), dont une bonne partie dans les restaurants scolaires… Dans ce contexte, privilégier des produits issus d’une agriculture moins émettrice de GES et moins consommatrice d’intrants chimiques, c’est œuvrer de façon significative à la transition écologique.

3) Compte tenu des volumes concernés, les commandes publiques liées à la restauration scolaire forment un puissant levier économique. Elles peuvent notamment être utilisées pour stimuler un tissu productif plus responsable et favoriser des coopérations économiques vertueuses entre une commune et ses territoires voisins.

4) Enfin, les cantines sont aussi – ou devraient être – un lieu d’éducation au goût comme aux équilibres qui dépendent de nos choix alimentaires. Le jeune âge des publics concernés est une chance collective : c’est l’occasion d’installer des habitudes vertueuses, en réduisant notamment la consommation de protéines animales et en augmentant celle de protéines végétales. Transmettre aux enfants non seulement ces habitudes, mais aussi les compétences qui les sous-tendent, c’est en faire des agents actifs de la transition alimentaire à la fois dans leur famille et, plus tard, dans la société.

Le législateur a commencé à prendre conscience de ces enjeux. Les discussions lors des États généraux de l’alimentation l’ont montré, même si la focale principale de ces échanges a été mise sur le partage de la valeur entre les différents acteurs de la filière. Elles ont notamment débouché sur une loi connue sous le nom de « loi Egalim [3] ».

Dans son article 24, celle-ci prévoit que les structures chargées de la restauration collective devront atteindre au 1 er janvier 2022 [4] 50 % de leurs achats en alimentation durable, définie par la loi comme devant regrouper 20 % de bio et 30 % d’alimentation sous signes de qualité, étant inclus ici des labels de qualité dont le cahier des charges ne comprend pas nécessairement de normes environnementales. Elle a également introduit à titre expérimental, et pour une durée de deux ans, l’obligation pour les cantines scolaires d’organiser un repas végétarien par semaine à compter du 1 er novembre 2019 [5] (on sait en effet que la baisse de la consommation de viande contribue à réduire à la fois l’empreinte carbone de notre régime alimentaire et l’exposition à un certain nombre de risques sanitaires). Ce texte invite en outre à lutter activement contre le gaspillage et à limiter l’usage du plastique (contenants alimentaires, bouteille d’eau, etc.) qui feront l’objet d’interdictions formelles à partir de 2025.

Au total, les acteurs de la restauration collective en général et de la restauration scolaire en particulier ont désormais un cadre directeur pour avancer sur le chemin de la transition alimentaire. Toutefois, les orientations de la loi Egalim se heurtent en pratique à de nombreuses difficultés d’application. C’est pourquoi nous avons voulu nous rapprocher du terrain pour mieux comprendre les freins et obstacles rencontrés par les décideurs publics dans les collectivités locales quand ils veulent mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, voire aller au-delà.

En effet, il ne suffit pas de vouloir mettre davantage de bio dans les assiettes, encore faut-il trouver les quantités disponibles sur le marché à des prix abordables. Il ne suffit pas de vouloir favoriser les producteurs locaux, encore faut-il les identifier, leur assurer des volumes de commande réguliers et suffisants, et cela en respectant le code des marchés publics. Il ne suffit pas de vouloir proposer aux enfants une alternative végétarienne, encore faut-il que les cuisiniers et préparateurs soient formés à ce type de cuisine et en connaissent les contraintes et les équilibres. Il ne suffit pas de trouver un prestataire extérieur en délégation de service public qui assure le niveau de qualité requis, encore faut-il être de capable de construire un cahier des charges pertinent et de suivre précisément l’exécution du contrat. Il ne suffit pas de vouloir lutter contre le gaspillage pour protéger l’environnement et dégager les marges budgétaires nécessaires à l’achat de produits de meilleure qualité, encore faut-il connaître les techniques permettant de le faire et mettre en place des indicateurs de suivi précis. Il ne suffit pas de vouloir sensibiliser les enfants, encore faut-il les accompagner et, pour cela, pouvoir compter sur des personnels formés et reconnus. Bref, dans la réalité, ici comme ailleurs, il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions…

Ce sont ces difficultés que nous avons voulu investiguer afin de formuler des propositions qui permettent de les surmonter. Pour cela, nous avons rencontré un grand nombre d’acteurs des différents secteurs concernés et nous avons tâché de repérer à la fois les bonnes pratiques et les initiatives (organisationnelles, économiques, réglementaires, législatives…) qu’il faudrait prendre pour accélérer la transition alimentaire.

Ce regard au plus près du terrain nous a conduits à nous intéresser autant à l’empreinte carbone des repas qu’à leur équilibre nutritionnel, aux conditions de travail de celles et ceux qui les préparent, aux conditions dans lesquelles les enfants peuvent devenir acteurs de cette transition, ou aux instruments dont peuvent se doter les pouvoirs publics à l’échelle locale pour garantir des repas sains, durables et accessibles pour toutes les familles. Ce sont toutes les pièces de ce puzzle qui, correctement agencées, permettent d’appréhender les leviers de changements alimentaires véritables.

De même, ces aspects ne peuvent évidemment pas être dissociés d’une appréhension plus systémique et plus générale des problèmes. Ainsi, il est clair que, pour avoir davantage de bio dans les assiettes des enfants, la stimulation par la commande publique d’un tissu agricole local plus respectueux de l’environnement et des objectifs climatiques ne peut suffire si, par ailleurs, les politiques publiques nationales ne créent pas les bonnes incitations et les bons dispositifs d’accompagnement à la conversion et si, de manière plus globale, la Politique agricole commune (PAC) au niveau européen n’est pas rapidement réorientée vers la transition agro-écologique. De même, diminuer l’empreinte environnementale de nos repas et végétaliser ceux-ci ne pourra se faire qu’en assurant une plus grande autonomie de l’élevage en protéines végétales et qu’en produisant davantage de protéines végétales pour l’alimentation humaine.

Petits et grands choix vont donc main dans la main en matière alimentaire. C’est ce pari d’une approche systémique que nous avons voulu essayer de relever ici, en tenant compte de l’ensemble des facteurs et des acteurs qui se conjuguent dans la restauration scolaire. Le seul plaidoyer environnemental, si légitime soit-il, ne fera guère avancer les pratiques si l’on ne s’occupe pas en même temps de l’avenir des producteurs. De la même façon, le seul plaidoyer sanitaire ne saurait ignorer la question des impacts environnementaux et sociaux des préconisations qu’il porte.

1. Enjeux

1.1. Les enjeux de la transition alimentaire

Nous partageons la conviction que nos sociétés doivent s’engager dans une transition en faveur d’une alimentation durable. Une telle alimentation se définit par un haut niveau de qualité nutritionnelle et sanitaire (1.1.1.), de qualité environnementale (1.1.2.) et de soutenabilité économique et sociale (1.1.3.). Elle doit aussi s’inscrire dans des traditions et des formes de sociabilité qui font de l’alimentation à la fois un plaisir et l’une des manifestations de notre modèle de société.

1.1.1. Les enjeux nutritionnels et sanitaires

Une alimentation de qualité doit d’abord apporter à chacun un bon équilibre nutritionnel et lui permettre de préserver son capital santé. Dans les sociétés développées, elle doit en particulier être pensée au regard des pathologies liées à une suralimentation et à un régime alimentaire déséquilibré, surchargé en graisses saturées, en sucre, en sel, en protéines animales et en aliments transformés ou « ultra-transformés » (AUT [6] ).

Les aliments ultra-transformés (AUT) Les AUT appartiennent au quatrième groupe de la classification Nova [7] . Ce sont des produits industriels composés de plusieurs ingrédients et/ou additifs à visée industrielle ou cosmétiques (colorants, exhausteurs de goût, épaississants…) : ce sont de nouvelles matrices alimentaires artificielles riches en sucres, en sel et/ou en matières grasses, facilement digestibles et absorbables du fait de leur texture déstructurée. Ils sont souvent riches en calories « vides » : leur densité énergétique est élevée mais avec une faible teneur en composés bioactifs protecteurs, telles que les fibres, les vitamines, les minéraux et autres antioxydants. Les chercheurs se sont intéressés à l’impact sur notre santé de ces procédés de transformation et de nombreuses études suggèrent une corrélation positive entre la consommation régulière d’aliments ultra-transformés et l’augmentation du risque d’obésité, d’hypertension, de diabète de type 2, de certains cancers [8] …

Les principales pathologies liées à ce type d’alimentation sont des maladies chroniques et des affections de longue durée : l’obésité, le diabète de type 2, les complications cardiovasculaires ainsi que différents types de cancer (comme le cancer colorectal dont une surconsommation de viande animale peut être la cause, par exemple). Les effets de cette mauvaise alimentation sont aggravés par le sédentarisme et le manque d’activité physique [9] .

Selon une étude menée par 130 chercheurs réunis au sein du Global Burden of Disease (GBD) par l’Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) de Seattle et publiée par The Lancet [10] en 2017, 11 millions de décès dans le monde (près de 20 %) seraient imputables à un mauvais régime alimentaire, soit davantage que le tabac (8 millions de morts par an). Parmi les principaux facteurs de risque figurent le sel (environ 3 millions de décès), un apport insuffisant en céréales complètes (3 millions), une ration quotidienne trop basse en fruits (2,4 millions) ou en noix et graines (2 millions). Il est toutefois à noter que, sur les 195 pays étudiés, la France fait partie, avec Israël, l’Espagne et le Japon, des cinq pays les moins touchés par la mortalité liée à une mauvaise alimentation.

À l’opposé des déséquilibres qui caractérisent les régimes alimentaires problématiques, il convient donc de promouvoir, conformément aux recommandations récurrentes de nombreuses autorités sanitaires, une alimentation en quantité plus ajustée à nos besoins physiologiques, contenant moins de sel, de sucre, de graisses saturées, de protéines animales et de produits transformés, et davantage de légumes, fruits, acides gras essentiels, protéines végétales (légumineuses, soja, oléagineux) et céréales complètes. Ce régime alimentaire doit également privilégier une alimentation d’origine biologique, une orientation qui fait désormais partie des recommandations du Plan national nutrition santé (PNNS), au côté de la nécessité d’introduire davantage de légumineuses et de ne pas consommer trop de viande [11] .

En même temps qu’elle préserve la santé des sols et le capital naturel, l’alimentation d’origine biologique garantit en effet une moindre exposition à un certain nombre de substances nocives (pesticides, antibiotiques, divers perturbateurs endocriniens…) et aux « effets cocktail » liés à la combinaison de ces différentes substances. Ces questions sont particulièrement déterminantes concernant les enfants et les jeunes publics, car leur développement peut en être durablement affecté et les inégalités de santé augmentées [12] . Comme l’ont montré plusieurs scientifiques dans une récente étude, « un régime biologique est associé à une réduction significative de l’excrétion urinaire de plusieurs métabolites de pesticides et de composés parents [13] ». Cette étude s’ajoute à un nombre croissant de publications indiquant qu’un régime biologique peut réduire l’exposition à toute une gamme de pesticides chez les enfants et les adultes. Les dernières enquêtes épidémiologiques conduites dans le cadre du projet BioNutriNet, par exemple, arrivent à des conclusions convergentes [14] : elles montrent que le régime alimentaire des grands consommateurs de bio est non seulement plus sain au plan nutritionnel, mais qu’il réduit aussi l’exposition aux pesticides de synthèse et aux contaminants chimiques.

C’est par l’éducation à l’alimentation que l’on permettra aux citoyens des générations futures de devenir des consommateurs informés et éclairés. Cette éducation ne doit pas se penser uniquement en classe. Elle passe aussi par un dialogue constant entre l’apprentissage théorique et la pratique quotidienne des repas, notamment dans le cadre de la restauration scolaire.

Les difficultés rencontrées pour aller vers le Zéro plastique en 2025 Le plastique inonde notre quotidien [15] , et les cantines ne font pas exception. Peu cher, léger à transporter, ergonomique pour les personnels, conservant bien les aliments, il est fréquemment utilisé aux étapes de conditionnement, de transport et de remise en température des aliments [16] . Les étapes où la marge de manœuvre est la plus grande pour le remplacer sont le service et la vaisselle ; mais il est beaucoup plus difficile de le supprimer en amont, en particulier dans le cas d’une liaison froide.Pour sensibiliser les cantines, une forte mobilisation de parents d’élèves a eu lieu ces dernières années, en particulier via le collectif Cantine sans plastique [17] , autour des risques écologiques et surtout sanitaires liés à ce matériau. Écologiques, car le plastique entraîne des pollutions environnementales lors de sa production (à base de pétrole), de son utilisation, ou de son élimination (incinération ou enfouissement). À chacune de ces étapes, il se fragmente en microplastiques et nanoplastiques, qui sont dangereux à la fois pour les êtres humains et pour les écosystèmes (notamment marins [18] ). Concernant les risques sanitaires, les dangers liés aux perturbateurs endocriniens (PE [19] ) sont au cœur des préoccupations scientifiques, en particulier pour les enfants. Le plastique est en effet accusé de contenir des PE susceptibles de migrer vers l’alimentation, notamment en cas de remise en température mal maîtrisée ou d’usure. Ces PE peuvent aussi absorber des contaminants, qui seront ensuite ingérés, ce qui aggrave leur profil toxicologique. Les conditionnements en plastique peuvent donc être responsables d’une exposition majeure et régulière des usagers à ce type de risques.S’il est difficile de prouver formellement le lien de cause à effet entre plastique, PE et développement de certaines maladies, c’est parce que les PE ont mis à l’épreuve la manière classique de faire de la toxicologie et de l’épidémiologie. En effet, avec les PE, « la dose ne fait plus le poison ». Ce qui fait le poison, ce sont l’exposition régulière et l’effet cocktail [20] . Malheureusement, la pratique des tests de migration est très minoritaire, tout comme les connaissances techniques et scientifiques sur ces questions au sein des collectivités. Les cuisines sont certes juridiquement responsables de leurs achats, mais les risques sanitaires liés aux expositions chimiques sont très dépendants des conditions de leur utilisation, et le personnel en cuisine souvent très peu formé à ces enjeux.Cette situation devrait changer, grâce à la loi Egalim. Son article 28 stipule qu’en « 2025, il sera mis fin à l’utilisation des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires ainsi que les établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ». Et, dès 2020, sont interdits bouteilles en plastique, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs en plastique. Mais cette interdiction risque d’être difficile à appliquer pour les restaurants collectifs, d’après l’étude menée par la Fondation pour la Nature et l’Homme [21] (FNH), que ce soit en termes organisationnels, techniques ou financiers.Des cuisines mettent néanmoins déjà des alternatives en place [22] , au premier rang desquelles l’inox, le verre ou la porcelaine semblent plus appropriés d’un point de vue sanitaire et environnemental. Agores (l’association nationale des directeurs de la restauration collective) avertit néanmoins qu’il n’existe aucune solution « clé en main », à la fois parce qu’il y a des arbitrages à faire entre conséquences organisationnelles, humaines ou financières, et parce qu’il faudrait garder un « regard critique sur toutes les alternatives et les conditionnements en interrogeant les certificats d’alimentarité des produits de substitution ». Ils précisent notamment que « les barquettes “nouvelle génération” dites “biosourcées” peuvent ainsi, en fonction de l’origine de leurs matières premières, présenter un risque lié aux pesticides présents dans le produit. Ces matériaux ne sont par ailleurs pas encore au point sur le plan technique ».Pour se conformer à l’objectif de la loi Egalim, Agores fait plusieurs recommandations aux gérants des restaurants collectifs. D’abord de s’y prendre avec méthode, en anticipant 2025. Agores préconise ainsi de procéder sans attendre à un diagnostic local, puis de mettre en réseau les expertises existantes pour accompagner les changements sur le terrain et enfin de faire monter progressivement en compétences les services de restauration en la matière [23] , notamment en institutionnalisant des veilles techniques, scientifiques et juridiques [24] , et des tests de migration fréquents. Agores recommande également de mettre en place un « principe de prévention » en tenant compte systématiquement du risque chimique, de construire un guide de bonnes pratiques internes et de supprimer l’usage du micro-ondes avec des conditionnements en plastique.

1.1.2. Les enjeux environnementaux

L’alimentation « de la fourche à la fourchette » (c’est-à-dire en comptant la production agricole, mais aussi les étapes de transformation, de distribution et de consommation, ainsi que le gaspillage) représenterait près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau mondial (28 % exactement), selon le think tank Institute for Climate Economics (I4CE) [25] .

L’agriculture qui fournit les denrées nécessaires à notre alimentation contribue pour près d’un cinquième aux émissions françaises, soit le second poste après les transports (31 %) et à quasi-égalité avec l’industrie (18 %) et le bâtiment (19 %).

Source : ministère de la Transition écologique et solidaire

Les GES d’origine agricole sont pour moitié (48 %) liés à l’élevage – qui est responsable de 40 % du méthane émis en France (CH 4 ), auxquels il faut ajouter la partie des émissions de protoxyde d’azote liées aux effluents d’élevage – et à l’usage d’engrais azotés (N 2 0) dont une partie peut être imputée à l’élevage, notamment via la production de végétaux destinés à l’alimentation animale [26] . Ceci sans compter les « GES importés [27] » et plus largement les effets de certaines cultures d’exportation sur l’environnement, comme c’est le cas avec le soja, principal ingrédient de l’alimentation animale dans de nombreuses exploitations industrielles, qui est l’une des premières causes de la déforestation en Amazonie au profit des monocultures de soja [28] . L’Union européenne est en effet très loin de l’autosuffisance en matière de protéines végétales : en 2016–2017, elle importait environ 17 millions de tonnes de protéines brutes, dont 13 millions à base de soja [29] . Raison pour laquelle la France développe depuis 2014 un « Plan protéines végétales ».

L’agriculture, l’élevage et la surpêche font également partie des premières causes de perte de biodiversité dans le monde (1 million d’espèces menacées de disparition [30] ). En particulier, la déforestation liée au changement d’utilisation des terres (un tiers de la surface terrestre est aujourd’hui consacrée à l’agriculture ou à l’élevage), l’utilisation de produits phytosanitaires et l’industrialisation des méthodes de pêche, conjuguées aux émissions de GES (qui mettent eux aussi en péril certaines espèces) font de la production alimentaire l’un des grands vecteurs de l’effondrement de la biodiversité. Pour les mêmes raisons, la transformation de notre régime alimentaire et de nos modes de production agricole est l’un des principaux leviers de la lutte contre ce phénomène. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que les rendements agricoles sont tributaires de la bonne santé des écosystèmes. À titre d’exemple, 75 % des cultures vivrières mondiales dépendent de la pollinisation des animaux et 23 % des terres ont déjà connu une réduction de leurs rendements en raison de la dégradation, voire de l’épuisement des sols [31] . Là où des monocultures gourmandes en intrants menacent la biodiversité locale, des pratiques agro-écologiques permettent au contraire de favoriser sa résilience et de stocker du carbone. La mise en œuvre à grande échelle de ces pratiques (basées notamment sur la diversification et la rotation des cultures, l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture et la baisse de l’élevage intensif au profit d’un modèle de polyculture-élevage) nécessite un changement de régimes alimentaires pour que cette nouvelle manière de produire rencontre des débouchés [32] .

Parce qu’elle sollicite moins les produits de l’élevage, une alimentation moins riche en protéines animales induirait donc une réduction substantielle des émissions de GES et permettrait de limiter le déclin très inquiétant de la biodiversité. De la même façon, les produits issus de l’agriculture biologique ont à la fois des vertus sanitaires et environnementales (moins d’intrants utilisés, préservation de la santé des sols, voire augmentation de la biodiversité…). Pour les mêmes raisons, privilégier des circuits d’approvisionnement plus courts et plus locaux [33] (diminuer les transports et les étapes de transformation permet de réduire les émissions de CO 2 dans le cadre d’un mode de production raisonné, à condition d’optimiser le chargement des véhicules utilisés pour la distribution), respecter la saisonnalité des productions et lutter contre le gaspillage sont des moyens de mettre la transition alimentaire au service de la transition écologique et de réduire considérablement notre empreinte carbone. La transition alimentaire peut être ainsi un puissant levier de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences.

Et il y a urgence. En 2009, des chercheurs néerlandais [34] ont montré, à partir de données prospectives de la FAO, de l’OCDE et de l’Agence internationale de l’énergie, qu’après avoir augmenté de 300 % depuis 1970, la production agricole mondiale devrait augmenter encore de 70 % d’ici 2050 pour répondre aux besoins de 9 milliards d’habitants si l’on prolonge les tendances et habitudes alimentaires actuelles ainsi que la propension au gaspillage [35] (qui représente près d’un tiers de ce qui est produit [36] ). Ce scénario aboutirait à une augmentation de 78 % des émissions de GES… Bref, le système alimentaire actuel n’est pas soutenable et doit être repensé pour relever le double défi climatique et démographique.

À l’inverse, le scénario européen TYFA [37] – Ten Years for Agroecology in Europe – dessine un changement de système alimentaire pour relever ces défis. Il montre qu’une agriculture européenne convertie aux pratiques agro-écologiques permettrait de diminuer de 45 % les GES d’origine agricole, de stopper le déclin de la biodiversité, et qu’elle est possible d’ici 2050. Ce passage à un modèle 100 % agro-écologique qui satisferait les besoins nutritionnels de la population tout en réduisant l’empreinte environnementale de l’agriculture passe par une réduction de 40 % des protéines animales dans nos assiettes (viande, lait, œufs), une consommation plus importante de légumineuses (importantes d’un point de vue nutritionnel mais aussi fondamentales dans les pratiques agro-écologiques et la régénération de la fertilité des sols) et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’importance de la transition alimentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique s’impose toutefois peu à peu. En France, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 a prévu la publication d’une « Stratégie nationale bas carbone » (SNBC), document d’orientation indiquant les efforts nécessaires dans chaque secteur pour parvenir au « facteur 4 » d’ici 2050 (réduction de 75 % des émissions de GES par rapport à 1990). Publié en décembre 2016, ce document précise que l’objectif, pour les émissions d’origine agricole, est d’atteindre un « facteur 2 » (une réduction de 50 % par rapport à 1990). La SNBC précise que la baisse de la consommation de protéines animales est une condition nécessaire pour atteindre ces objectifs, condition également inscrite dans le nouveau Programme national nutrition santé (PNNS) qui recommande de privilégier la volaille [38] et de limiter les autres viandes (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à 500 g par semaine et d’alterner au cours de la semaine les différentes sources de protéines entre viande, poisson, œufs et légumes secs [39] .

Le scénario Afterres 2050, réalisé par l’association Solagro, travaille dans une direction voisine [40] . Selon lui, le système de production devrait évoluer progressivement vers un modèle proche de l’agro-écologie, et le régime alimentaire des Français verrait s’inverser le rapport protéines animales/protéines végétales. En misant sur un maintien de l’indice de masse corporelle (IMC) des individus et sur une diminution d’un tiers des surconsommations, en 2050, chaque Français adulte ne mangerait plus en moyenne que 94 g de viande par jour contre 185 g aujourd’hui. En contrepartie, la ration de légumineuses riches en protéines végétales augmenterait de 15 g à 41 g, et il y aurait davantage de céréales, de légumes et de fruits dans nos assiettes. Un tel scénario permettrait de couvrir nos besoins en protéines au-delà du nécessaire (0,8 g/j/kg de poids corporel, soit 12 % des apports énergétiques [41] ) et de limiter les apports en lipides.

1.1.3. Les enjeux économiques et sociaux

On ne conduira pas efficacement la transition alimentaire qui est devant nous sans la doter d’une forte soutenabilité économique et sociale. Pour cela, elle implique d’embarquer tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire dans une transformation des modes de production et de distribution, tout en leur garantissant des revenus et des conditions de vie décents. Comme toutes les transitions de grande ampleur, celle-ci fera des gagnants et des perdants. Toutefois, il est possible, si nous accompagnons correctement ce mouvement, de minimiser les pertes individuelles et de maximiser les gains collectifs.

Parmi les différents maillons de la chaîne de valeur alimentaire, le monde agricole est certainement le plus stratégique. Il ne pourra s’adapter à la transition alimentaire qu’en s’organisant pour produire mieux et vendre à meilleur prix, de manière à sortir du productivisme aveugle des décennies passées tout en protégeant leurs bénéfices et leurs revenus. Nous pensons qu’à moyen et long terme, leurs intérêts économiques et sociaux, d’une part, et les intérêts environnementaux et sanitaires, de l’autre, peuvent et doivent être convergents [42] : la montée en gamme va notamment souvent de pair avec le recul des méthodes de production intensives et industrielles, alors même qu’à budget constant les ménages peuvent accéder à une meilleure alimentation [43] (moins de gaspillage, moins de suralimentation, davantage de protéines végétales et de produits de qualité…).

De toute façon, le monde agricole n’a guère le choix : le modèle actuel ne leur permet guère de vivre décemment de leur travail ( cf. encadré ci-après), et il va être fortement impacté par le changement climatique [44] , comme en attestent déjà les sécheresses mettant en difficulté céréaliers et éleveurs. En dehors de quelques secteurs, de nombreux agriculteurs vivent en effet dans des conditions extrêmement pénibles et sont souvent les premières victimes des risques sanitaires liés à certains produits (en particulier les pesticides [45] ).

Les agriculteurs ne sont toutefois pas les seuls acteurs de la chaîne de valeur appelés à porter la transition alimentaire. Même en misant sur des circuits plus courts dont on a vu qu’ils peuvent être conformes aux intérêts environnementaux, il faut également compter avec les industries agro-alimentaires, les industriels de la restauration collective, les cuisiniers, les personnels de service en collectivité ou encore les collectivités territoriales. On verra qu’en matière de restauration scolaire ces dernières sont dans une position stratégique de donneuses d’ordre, mais qu’elles n’ont pas toujours l’expertise et les moyens nécessaires pour s’imposer comme des agents actifs de la transition alimentaire. On verra également que le rôle d’autres acteurs (notamment les cuisiniers et personnels de service) est insuffisamment valorisé, voire socialement déconsidéré, alors qu’ils pourraient et devraient être des acteurs de premier plan de la transition alimentaire.

En somme, la transition alimentaire appelle une transformation systémique de la chaîne de valeur qui implique l’ensemble de ces acteurs, du producteur jusqu’au consommateur.

Les difficultés actuelles des agriculteurs Une analyse de la Commission des comptes de l’agriculture de la nation fournit des chiffres assez éloquents sur les difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs [46] . En 2017, l’excédent brut d’exploitation (EBE) [47] était en moyenne de 72 400 euros, subventions comprises (et de 42 500 euros hors subventions). Le revenu médian par actif [48] était, lui, de 20 666 euros par an et cachait de grandes disparités : 14 % des agriculteurs avaient un revenu négatif, 25 % des agriculteurs avaient un revenu de moins de 7 651 euros et 10 % des agriculteurs avaient un revenu supérieur à 62 221 euros.

1.2. Le rôle des cantines scolaires du premier degré

Nous nous concentrons dans ce rapport sur le cas particulier de la restauration scolaire dans les établissements publics du premier degré (nous n’abordons qu’occasionnellement la question des établissements de l’enseignement privé). Quel est son rôle et en quoi peut-elle contribuer à la transition alimentaire que nous venons de décrire ?

1.2.1. Contribuer à l’équilibre nutritionnel des enfants

Les questions et les enjeux auxquels la cantine scolaire nous renvoie portent à la fois sur les dimensions économique, sanitaire, culturelle et sociale de l’alimentation. Il faut rappeler que la cantine scolaire a d’abord été créée dans le seul but de nourrir les enfants qui en avaient le plus besoin [57] . Et que cette institution a un rôle majeur à jouer dans la prévention et l’éducation alimentaire des enfants. Ce rôle, souvent sous-estimé, a été mis en évidence par plusieurs études qui se sont intéressées au lien entre l’alimentation et la santé des enfants [58] . Elles montrent que, si l’on veut préserver leur santé, il faut d’abord donner aux enfants des aliments de bonne qualité. Or c’est très exactement ce que fait la cantine en leur servant tous les jours un menu varié et nutritionnellement équilibré [59] .

Selon le Conseil national de l’alimentation (CNA, avis n° 77), les cantines scolaires ont d’abord un objectif de santé publique. Elles permettent de « contribuer à l’équilibre nutritionnel de la journée », et de « lutte[r] contre l’obésité ». En effet, l’accès quotidien à un repas complet, varié et équilibré est une nécessité pour la santé et l’aptitude à étudier des enfants [60] . Le CNA résume cette fonction de la manière suivante : « La raison première de la mise en place de la restauration scolaire est de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des enfants et des jeunes, leur permettant ainsi de pouvoir suivre les enseignements de l’après-midi. Pour cela, il est nécessaire de leur donner des aliments sûrs, sains, en quantité suffisante et à leur goût [61] . » Le ministère de l’Éducation nationale rappelle à cet égard les principes qui doivent être respectés : « Proposer quatre ou cinq plats à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat protidique accompagné d’une garniture, et un produit laitier ; respecter les exigences minimales de variété des plats servis ; mettre à disposition des portions de taille adaptée ; définir les règles adaptées pour le service de l’eau, du pain, du sel et des sauces. »

Selon une étude du Credoc publiée en juin 2012 [62] , les repas pris à la cantine sont à la fois plus complets (56 % d’entre eux comportent au moins six composantes alimentaires différentes contre 26 % des déjeuners pris à la maison) et plus conformes aux recommandations nutritionnelles traditionnelles (présence plus élevée et plus fréquente de légumes, poissons, viandes et pain). En 2016, une autre étude soulignait également pour la première fois l’impact des critères fréquentiels imposés sur le service des plats dans les menus des cantines. Elle démontrait que le suivi de ces critères impacte positivement la qualité nutritionnelle des repas. Les menus élaborés qui respectent les recommandations de fréquence et de grammage du GEM-RCN apportent en moyenne 36 % des apports journaliers en énergie et couvrent la moitié des besoins journaliers en nutriments protecteurs (protéines, fibres, vitamines, minéraux, acide gras essentiels…), soit une très bonne densité nutritionnelle [63] . Il existe également un lien entre la fréquence des repas pris à la cantine et la protection contre le surpoids et l’obésité [64] . La fréquence des repas pris à la cantine est donc l’un des principaux facteurs de protection contre le surpoids et l’obésité chez les enfants. De ce point de vue, la cantine apparaît comme un facteur majeur de prévention sanitaire.

Cette fréquentation présente également des avantages cognitifs. Selon Belot et James [65] , lorsqu’ils bénéficient d’un déjeuner nourrissant et équilibré, les élèves anglais seraient plus attentifs et dans de meilleures conditions pour apprendre. Les résultats scolaires d’élèves de CP en seraient améliorés (augmentation des résultats en anglais et en mathématiques) et l’absentéisme lié à des maladies diminuerait. Inversement, des enfants qui ne mangent pas à leur faim ou qui souffrent de déséquilibres alimentaires importants doivent faire face à des retards cognitifs et de croissance, qui freinent leurs efforts d’apprentissage [66] . Cet enjeu est d’autant plus prégnant que c’est à l’école primaire que se joue l’essentiel des destins scolaires ultérieurs.

Les habitudes alimentaires s’acquièrent en grande partie dans les premières années de la vie. Mais, si l’étape de la diversification alimentaire compte beaucoup dans l’acquisition de la capacité à accepter des aliments nouveaux, tout n’est pas joué dès l’âge de 3 ans, et d’autres périodes sensibles peuvent se faire jour. La maternelle et les premières années du primaire peuvent ainsi correspondre à une période de néophobie alimentaire [67] . Néanmoins, cette période est souvent temporaire. Il convient alors de répéter la présentation des aliments nouveaux, de les présenter sous différentes formes et diverses associations. Cette répétition permet à l’enfant de goûter et de s’acclimater au nouveau produit. Plus l’enfant grandit et plus il devient autonome. Il ne se contente alors plus uniquement de ce qui lui est imposé, mais imite les autres [68] . L’apprentissage devient un moyen d’intégration au sein du groupe. Le temps du repas en restauration collective redouble alors d’importance : à la fois parce qu’il intervient à une période clé de la construction de l’enfant mais aussi parce que, pris en groupe, le repas devient un temps social et que la découverte de nouveaux aliments peut être facilitée par leur acceptation par les autres.

L’école primaire est ainsi un temps privilégié pour l’apprentissage alimentaire. Cet apprentissage évolue dans le temps en fonction de l’âge des enfants, du sexe, du groupe de pairs auquel l’enfant appartient et des pratiques sociales. Tandis qu’entre 3 ans et 8 ans on observe une hausse de la quantité alimentaire consommée, entre 9 ans et 14 ans, les quantités consommées augmentent toujours mais avec une restriction au niveau de la diversité [69] .

Les âges concernés par l’école primaire forment au total une étape particulièrement sensible pour le développement des goûts et des préférences alimentaires des enfants alors même que les trois quarts d’entre eux connaissent une période de néophobie alimentaire. L’école du premier degré couvre de ce point de vue un temps dont il faut profiter pour installer les meilleures habitudes au regard de nos objectifs nutritionnels, sanitaires et environnementaux.

1.2.2. Contribuer à l’éducation et à la socialisation des enfants

Les objectifs sanitaires qui s’imposent aux cantines se prolongent dans l’éducation alimentaire des enfants. Il est tout aussi important de servir des repas équilibrés aux enfants que de leur apprendre à bien manger. Rappelons que la nutrition a été intégrée dans les programmes d’enseignement du premier degré [70] . Cette dimension éducative peut poursuivre simultanément des objectifs de transmission culturelle, de sensibilisation aux enjeux écologiques, de connaissance de son environnement (provenance des denrées alimentaires et des produits agricoles, histoire des terroirs, découverte des processus de transformation, etc.) et des principes nutritionnels essentiels.

Au total, servir des repas équilibrés ne suffit pas pour que les enfants apprennent à s’alimenter de façon équilibrée : il faut leur transmettre les connaissances correspondantes et leur expliquer pourquoi tel aliment a été combiné avec tel autre pour l’équilibre nutritionnel. Compte tenu des enjeux de transition alimentaire qui sont les nôtres aujourd’hui, il est fondamental qu’on forme des personnes capables de faire des choix de consommation informés autant du point de vue environnemental/sanitaire que du point de vue nutritionnel, ce qui est loin d’être encore le cas.

Autrement dit, la cantine doit être pensée comme partie intégrante d’une mission éducative, un lieu où, en cohérence avec les connaissances et compétences transmises en classe, on apprend à goûter et à aimer de nouveaux aliments, à manger ensemble, à heures fixes (on sait que la déstructuration des repas augmente les risques d’obésité et de surpoids [71] ), en quantité raisonnable, en prenant le temps et en évitant que leur attention ne soit captée par des écrans.

Naturellement, cet apprentissage du « bien manger » est aussi et d’abord de la responsabilité des parents : donner à ses enfants un repas équilibré, pris ensemble et dans le respect de ces règles, est la première chose que l’on peut faire chez soi pour préserver la santé de ses enfants. Mais la cantine « à la française » y contribue, elle aussi, car c’est là également que les enfants apprennent à se conformer, très tôt, à ces bonnes pratiques. La cantine, telle qu’elle est organisée dans notre pays, joue, de fait, un rôle très important dans l’éducation alimentaire des enfants. Et, pour certains, au même titre que les parents, puisque cette institution est la seule qui puisse se substituer à l’environnement familial ou social si nécessaire.

Le Conseil national de l’alimentation (Avis n° 77) prend d’ailleurs au sérieux l’objectif éducatif de la cantine en affirmant que la découverte, l’apprentissage de l’équilibre alimentaire, la transmission culturelle, la lutte contre le gaspillage et la formation citoyenne font partie de ses missions. Les cantines scolaires sont par ailleurs un lieu irremplaçable de socialisation et d’acquisition de règles d’hygiène et d’autonomie. Le déjeuner est un temps de socialisation et d’apprentissage des civilités et des codes sociaux [72] (respect des règles de vie, partage de l’espace, etc.). Mais comme elle permet aussi aux enfants de découvrir et de manger ensemble de nouveaux plats et de nouveaux aliments, elle est aussi l’un des lieux privilégiés de la « construction de la sensibilité enfantine [73] ».

Le bon déroulement de la pause méridienne a, en outre, un impact positif sur la capacité de concentration des enfants, l’atmosphère de la classe après le déjeuner et, plus largement, leur éducation alimentaire. Elle peut être un moment d’apprentissage et de convivialité si les enfants sont bien accompagnés, autonomisés et réunis dans une salle dont la configuration a également été bien pensée ( cf. infra partie 4.2.).

Enfin, il faut souligner que la mission éducative des cantines ne saurait faire oublier que le repas doit rester un moment de plaisir et que la qualité gustative des plats qui y sont proposés facilite les apprentissages qui y sont faits. Plus les repas seront appétissants, plus les cantines seront en situation de relever les défis de la transition alimentaire.

L’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire passe, non seulement par le repas lui-même, mais aussi par des actions éducatives spécifiques. Rappelons que la nutrition a été intégrée dans les programmes d’enseignement du premier degré [74] . Cette dimension éducative peut poursuivre simultanément des objectifs de transmission culturelle, de sensibilisation aux enjeux écologiques, de connaissance de son environnement (provenance des denrées alimentaires et des produits agricoles, histoire des terroirs, découverte des processus de transformation, etc.) et des principes nutritionnels essentiels.

Les personnels communaux et enseignants, acteurs clés pour l’éducation alimentaire des enfants Le personnel communal est l’interlocuteur le plus direct des enfants lors des repas servis à la cantine. Souvent informés de leurs éventuels interdits alimentaires, les personnels connaissent les enfants, les croisent tous les jours. C’est auprès d’eux que les enfants font leurs premiers retours sur les repas (quantité, goût, qualité, etc.). Cette proximité en fait des personnels clés pour sensibiliser les enfants à de nouvelles saveurs, à la lutte contre le gaspillage et à l’équilibre alimentaire.Le personnel enseignant, qui s’est assez largement désengagé de l’encadrement des repas, récupère les enfants à l’issue de la pause méridienne. Bien souvent, il pourra constater les effets de celui-ci sur l’enfant : somnolence, fatigue en milieu d’après-midi en cas de repas insuffisant, etc. ; ou, au contraire, disponibilité et meilleure concentration. Si les premiers participent au repas, les seconds tendent à y renoncer depuis quelques années. Cette tendance contribue à une distanciation des pratiques et des apprentissages entre les deux parties de la journée des enfants, pourtant intimement liées. La formation des personnels communaux est essentielle pour leur permettre d’être pleinement acteurs des apprentissages des enfants. L’implication des personnels enseignants l’est tout autant pour donner du sens aux enseignements en classe en les mettant en lien avec l’expérience de l’enfant sur les temps de repas ( cf. infra partie 4.2.).

1.2.3. Contribuer à la lutte contre les inégalités

La restauration scolaire dans les établissements publics du premier degré est aussi un instrument de lutte contre les inégalités sociales et sanitaires liées à l’alimentation. Celles-ci sont souvent le reflet de la diversité des publics accueillis. Rappelons par exemple que, selon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), un enfant scolarisé sur cinq (19,5 %) vit au sein d’une famille monoparentale où le niveau de vie médian est de 15 225 euros (contre 20 601 euros en moyenne nationale) et le taux de pauvreté moyen de 31 % (contre 13,2 %).

Les enquêtes nationales de santé auprès des élèves de grande section de maternelle et de CM2 témoignent des effets des disparités qui caractérisent les régimes et habitudes alimentaires selon les milieux sociaux. Chez les élèves de CM2, la prévalence de la surcharge pondérale a reculé entre 2002 et 2015 (de 20,3 % à 18,1 %), de même que celle de l’obésité (de 4,2 % à 3,6 %) [75] . Mais les variations selon le milieu d’origine restent fortes. En 2014–2015, 21,5 % des enfants d’ouvriers étaient concernés par la surcharge pondérale contre seulement 12,7 % des enfants de cadres. De même, 26,4 % des enfants d’ouvriers consommaient quotidiennement des boissons sucrées contre 15,2 % des enfants de cadres. Des disparités analogues pourraient être relevées sur d’autres indicateurs (prise d’un petit

Source : Drees

Pour certains enfants, le déjeuner pris à la cantine est le seul repas équilibré de la journée. Il n’en est que plus décisif pour leur équilibre alimentaire. Il peut être aussi l’occasion de faire connaître aux familles d’autres habitudes alimentaires via leurs enfants.

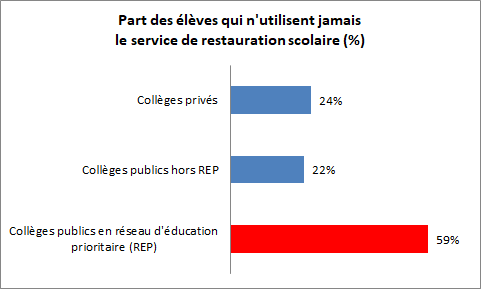

Malheureusement, le milieu d’origine des enfants conditionne souvent le niveau de fréquentation des restaurants scolaires : plus les enfants sont issus d’un milieu défavorisé, plus ils auraient besoin de fréquenter la restauration scolaire et… moins ils le font ! Le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) l’a montré pour les cantines scolaires du second degré, mais le même mécanisme atteint, selon toute vraisemblance, celles du premier degré [76] . Dans les collèges relevant de l’éducation prioritaire, c’est-à-dire ceux qui concentrent la plus grande proportion d’élèves issus de familles modestes ou pauvres, « 59 % des élèves n’utilisent jamais le service de restauration scolaire alors qu’ils sont en moyenne 22 % dans les collèges publics hors REP [Réseau éducation prioritaire] et 24 % dans les collèges privés [77] ».

Naturellement, les tarifs proposés aux familles peuvent expliquer en partie ces choix – en partie seulement [78] . Dans le premier degré, la restauration scolaire est généralement prise en charge par les municipalités et gérée par la caisse des écoles, qui donne son avis sur les tarifs proposés aux familles. La participation financière de ces dernières est fixée par la commune, sur la base du quotient familial [79] . En moyenne, la participation demandée aux familles oscillerait entre 3,50 € et 4 € par repas [80] , cette moyenne cachant d’importantes disparités (50 centimes d’euro à Lille, par exemple).

Les débats actuels sur la modulation de ces tarifs sont nombreux, certains proposant la gratuité des repas, d’autres un repas à 1 € donnant lieu à une aide d’État de 2 € ( cf. infra partie 4.1.3.). En tout état de cause, on peut estimer, avec le Défenseur des droits, que la restauration scolaire peut être qualifiée de « service public à vocation sociale ». De ce fait, la question de la tarification et plus largement celle de la prise en compte des inégalités sociales doivent être posées.

1.2.4. Contribuer à la structuration de tissu socio-productif

La restauration scolaire a également un rôle de stimulation de l’économie locale ou régionale, des filières de production et des échanges avec les territoires voisins. Selon le type de denrées qu’elle utilise, le type de transformation qu’elle appelle, les intermédiaires qu’elle fait travailler, etc., elle contribue à orienter le tissu socio-productif qui l’entoure en sollicitant telle ou telle catégorie de producteurs ou de transformateurs. Elle peut, de cette façon, être un levier important pour favoriser le développement de l’agriculture biologique, inciter à la structuration de ses filières et favoriser de nouvelles coopérations entre territoires (on verra ainsi que des métropoles qui doivent servir de très importantes quantités de repas quotidiens toute l’année peuvent choisir d’adresser une partie de leur demande aux producteurs des territoires voisins).

Cette capacité est naturellement variable selon les communes, leur taille, leur environnement géographique et leur capacité financière. Mais elle varie aussi de façon significative en fonction de la compétence et de la volonté politique des décideurs publics. Elle met également en jeu le bon usage des deniers publics : une alimentation de meilleure qualité ou plus locale peut être plus onéreuse et impliquer, dans le contexte de budgets contraints, des économies correspondantes (par exemple, sur le gaspillage, les quantités en excès, etc.). Enfin, le choix de stimuler une production locale et de qualité suppose une bonne connaissance du tissu productif sur le territoire et une capacité à assurer aux producteurs une demande relativement stable dans le temps.

1.2.5. La restauration scolaire, un puissant accélérateur potentiel de la transition

Par le nombre d’enfants et de familles qu’elle touche chaque année aussi bien que par les volumes d’achat qu’elle représente, la restauration scolaire est un puissant levier d’action sur les principaux paramètres de la transition alimentaire. Quelques chiffres suffisent à le montrer.

En 2017–2018, les 50 877 écoles élémentaires et préélémentaires que compte notre pays ont accueilli 6,8 millions d’élèves, dont 5,8 millions dans les établissements publics [81] . Ces enfants sont dans des tranches d’âge où le taux de scolarisation est proche des 100 % (il est même de 100 % de 4 ans à 8 ans) et sont nombreux à utiliser les services de restauration scolaire. Selon les chiffres du rapport Gilda Hobert de mars 2015, « plus de 6 millions d’élèves recourent aujourd’hui régulièrement ou occasionnellement aux services de restauration scolaire. C’est le cas pour la moitié des élèves de l’école primaire et pour les deux tiers des collégiens et des lycéens [82] ». Cette proportion serait le double de celle observée au début des années 1970. En moins d’un demi-siècle, la fréquentation des cantines scolaires est donc devenue un phénomène de masse. Dans les écoles publiques du premier degré, ce sont donc près de 3 millions d’enfants qui fréquentent régulièrement ou occasionnellement la cantine scolaire, et plus de 3 millions si l’on y ajoute le secteur privé.

De fait, aujourd’hui, près de 50 % d’une classe d’âge passe par les restaurants scolaires de manière régulière ou occasionnelle. Il y a peu de domaines dans lesquels on puisse agir sur les comportements de consommation et les choix d’une si grande part de la population. En termes de santé publique, d’éducation et de sensibilisation aux enjeux environnementaux notamment, c’est un levier que l’on aurait tort de négliger.

Ce levier est également économique. Alors qu’il s’agit d’un service public facultatif, près de 20 000 communes (80 % de celles dotées d’écoles publiques) ont mis en place une ou plusieurs cantines scolaires. Si l’on se concentre sur les seules écoles primaires publiques, ce sont près de 320 millions de repas qui sont servis par an en 2016 [83] . Le coût moyen unitaire de ces repas serait de l’ordre de 7 € mais il n’est facturé aux parents en moyenne qu’à hauteur de 2,5 € à 3 €. Ces chiffres montrent que les communes subventionnent très fortement ces services et qu’elles modèrent considérablement les tarifs appliqués aux parents. Un rapide calcul permet de conclure que l’effort net des communes se situe à près de 1,4 milliard d’euros [84] .

D’autres sources arrivent même à des ordres de grandeur légèrement supérieurs. Ainsi, selon le Cnesco (2017) et le Défenseur des droits (2013), le coût d’un repas servi et encadré pour la collectivité en école maternelle et primaire oscillerait entre 6,50 € et 10 € (dont 3,50 € à 5 € de matières premières, préparation et éventuellement livraison). En moyenne, les familles paieraient pour ce service entre 3,50 € et 4 €. Ce qui porterait l’effort net des communes à un peu plus 1,4 milliard d’euros [85] . Si l’on ajoute à cet effort net la contribution des familles, ce sont environ 2,5 milliards d’euros qui seraient consacrés chaque année à la restauration scolaire du premier degré, soit un peu plus d’un point de PIB.

Ces volumes peuvent être un puissant levier de stimulation des acteurs les plus vertueux de la filière alimentaire. Le contenu en denrées (transformées ou non) de 320 millions de repas a un impact sur les émissions de GES et sur la santé des sols, selon le type d’aliments retenus, les modes de production et de transformation sollicités [86] , la distance aux exploitations, etc. Tout en tenant compte des contraintes réglementaires liées au code des marchés publics, ces budgets permettent d’assurer aux producteurs de qualité et/ou de proximité des volumes de commande appréciables. D’autant que, selon le cabinet Gira Foodservice, près de 60 % des services de restauration scolaire (premier et second degrés confondus) sont en gestion directe, le reste étant concédé à des opérateurs le plus souvent privés.

1.3. Un cadre normatif en évolution rapide

Pour les écoles primaires du secteur public, la responsabilité de la restauration relève de la commune ou de l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les modes d’organisation varient selon la taille des communes. Le service est généralement assuré par le personnel communal, en cuisine autonome au sein de l’établissement ou avec une cuisine centrale livrant différents établissements. Dans ce dernier cas, les repas sont livrés dans une cuisine dite « satellite », soit en liaison chaude, soit en liaison froide. Dans certains cas, la gestion est assurée par une société de restauration collective [87] .

La restauration scolaire dans les établissements d’enseignement du premier degré a toujours été un service public facultatif [88] soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales (art. 72 de la Constitution) et administré dans le respect de la législation et des grands principes du droit administratif, notamment le principe d’égalité des usagers. Ce caractère facultatif n’a pas empêché le cadre réglementaire de la restauration scolaire de devenir toujours plus précis et contraignant à mesure que ce service se développait, comme le montre la chronologie sommaire qui suit.

1.3.1. La restauration scolaire et son cadre réglementaire

En 1936, le gouvernement du Front populaire rend obligatoires la construction d’un réfectoire dans toute nouvelle école et son aménagement à l’occasion des rénovations significatives des établissements existants. En 1949, le ministre de l’Éducation nationale (instructions du 30 août 1949) décide d’encourager la création des cantines en permettant à l’État de subventionner la moitié des dépenses de construction des locaux et introduit de premiers principes nutritionnels relatifs au contenu des repas (nature des aliments, diversité, qualité nutritive, quantité…).

Pour faire face au baby-boom d’après-guerre, les associations de parents d’élèves, puis les communes tissent progressivement un étroit maillage de cantines scolaires. Dans le même temps, les réglementations relatives à l’hygiène, à la qualité nutritionnelle et à la convivialité de l’accueil des enfants se font plus précises (circulaires du 6 mars 1968 et arrêté du 26 juin 1974 relatifs à l’hygiène dans la restauration collective, circulaire du 9 juin 1971 relative à l’alimentation de l’écolier…). Ce cadre réglementaire conjugué à la croissance des besoins conduit les communes à se substituer progressivement aux initiatives privées, soit en gérant directement le service, soit en le déléguant à des organismes privés de restauration collective.

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le souci de la sécurité alimentaire et de la qualité nutritionnelle tend à s’imposer et appelle « un nouvel élan de structuration des services de restaurations scolaires » dans lequel l’Union européenne joue son rôle : le « paquet hygiène » adopté en 2004 par l’UE – en particulier le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires – harmonise et simplifie le cadre législatif européen.

À la fin des années 2000, les préoccupations environnementales font leur entrée dans le champ de la restauration scolaire. En 2007, le Grenelle de l’Environnement fixe un objectif de 20 % de denrées alimentaire issues de l’agriculture biologique dans la restauration collective publique. Cet objectif est réaffirmé en 2013 dans le programme « Ambition Bio 2017 », puis encore tout récemment dans la loi Egalim.

La modification de l’article 53 du Code des marchés publics (CMP, 2011) permet aux acteurs de la commande publique de s’inscrire dans cette démarche. Cette volonté est reprise lors de la rédaction de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016.

En 2010, une politique publique de l’alimentation est inscrite dans la loi, pour la première fois en France, et donne naissance au Programme national pour l’alimentation (PNA). De nombreux objectifs de cette politique et de ce programme concernent la restauration scolaire.

Un groupe d’étude des marchés consacré à la restauration collective et à la nutrition (le GEM-RCN) a par ailleurs été mis en place par la décision n° 2006–01 du 1 er mars 2007 du comité exécutif de l’Observatoire économique de l’achat public, afin qu’il publie régulièrement des recommandations à l’attention des décideurs et acteurs locaux. Ces recommandations ont fait l’objet d’importants débats ces dernières années.

1.3.2. Enjeux de santé publique et limites des recommandations du GEM-RCN

Afin de garantir l’équilibre alimentaire dans les cantines et de leur assigner une nouvelle mission d’éducation au goût, le décret n° 2011–1227 du 30 septembre 2011 et l’arrêté du ministre de l’Éducation nationale du 30 septembre 2011 imposent le principe de variété des repas et précisent les fréquences de présentation des plats ainsi que la taille des portions selon les qualités nutritionnelles des aliments. L’offre de restauration scolaire doit désormais se conformer au cadre de vingt menus consécutifs, respectant un schéma nutritionnel valorisant en particulier les crudités, les légumes cuits, les produits laitiers, les féculents, la viande et le poisson, et devant limiter les fritures, les préparations à base de viande hachée, les préparations reconstituées à base de viande, poisson ou œufs, les pâtisseries et les plats cuisinés industriels.

Pour préciser ce cadre et aider les acteurs publics à élaborer leur contrat de restauration collective et à guider leurs achats, le GEM-RCN publie des recommandations. Elles indiquent en particulier des grammages à respecter et des critères nutritionnels précis en fixant, sur vingt repas consécutifs, des fréquences de service des plats selon leur qualité nutritionnelle afin de répondre à plusieurs objectifs : augmenter la consommation de fruits, légumes et de féculents ; diminuer les apports lipidiques et rééquilibrer la consommation d’acides gras ; diminuer la consommation de glucides simples ajoutés ; augmenter les apports en fer ; augmenter les apports calciques.

Le suivi des fréquences nutritionnelles qu’il recommande nécessite l’expertise d’un diététicien nutritionniste pour évaluer la qualité nutritionnelle des plats proposés selon leur composition. Chaque préparation doit être classée selon sa teneur en protéines, lipides, sucres, calcium, rapport P/L, pourcentages de viande, œuf ou poisson mis en œuvre dans la recette selon le grammage recommandé pour une tranche d’âge considérée…

Les acheteurs publics qui ne font pas appel à des diététiciens-nutritionniste se fient, pour les préparations industrielles, aux informations communiquées sur les fiches techniques des fournisseurs. Mais celles-ci sont souvent incomplètes voire erronées, et la qualité nutritionnelle réelle des produits n’est pas forcément bien évaluée.

Aujourd’hui, le GEM-RCN n’existe plus mais ses recommandations continuent d’être suivies. Et elles ont permis de réaliser des progrès. Une étude réalisée par des chercheurs de l’Inra [89] démontre qu’elles ont, au total, impacté positivement la qualité nutritionnelle des repas. Les menus élaborés qui respectent les recommandations (fréquence et grammage) couvrent en moyenne 36 % des apports journaliers en énergie et la moitié des besoins journaliers en nutriments protecteurs (protéines, fibres, vitamines, minéraux, acide gras essentiels, etc.).

Mais ces recommandations se révèlent être à présent un frein à de nouveaux progrès. Elles induisent notamment des gaspillages : les grammages recommandés n’envisagent que deux options selon l’âge des enfants (maternelle et élémentaire) et ils sont identiques pour des menus à quatre ou cinq composantes… En outre, les acheteurs publics peinant parfois à trouver certains aliments au grammage recommandé (steak haché, escalope, cordon bleu, poisson pané… en 50 g ou 70 g, par exemple), les enfants retrouvent dans leur assiette des préparations dont le grammage peut être largement supérieur aux recommandations.

Les critères du GEM-RCN induisent également un excès de protéines [90] . Les apports en protéines du déjeuner servis en restauration scolaire représentent en général un minimum de 40 % des apports journaliers en protéines chez l’enfant. Il faut savoir que les recommandations d’apport en protéines chez l’enfant se définissent en fonction de l’apport énergétique, selon la fourchette suivante : de 3 ans à 5 ans, 6 % à 16 % ; de 6 ans à 9 ans, 7 % à 17 %. Or le GEM-RCN se basait sur la borne haute pour définir ces grammages. En outre, les laitages sont présents à chaque repas et parfois plusieurs fois dans le repas. Et certains menus peuvent comporter trois sources de protéines animales sur les cinq composantes. C’est le cas lorsque les menus comportent une entrée protidique (œuf dur mayonnaise, sardines, charcuterie…), une viande ou un poisson et des produits laitiers (crème, fromage, yaourts, etc.).

Les critères du GEM-RCN encadrent par ailleurs insuffisamment la fréquence des plats ultra-transformés et n’encouragent pas assez les préparations « maison ».

1.3.3. Un cadre de recommandations à revoir

De fait, les recommandations du GEM-RCN ne sont pas en adéquation avec le PNNS 4, qui préconise de réduire « chez l’adulte » (recommandations nutritionnelles pour les enfants en attente de parution) la consommation de produits laitiers à deux par jour (au lieu de trois), de limiter la consommation de viande (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) et de charcuterie, de valoriser la consommation des légumineuses, de favoriser les préparations « maison », de limiter les produits ultra-transformés et surtout de prendre du plaisir à manger.

Il faut donc revoir ce cadre en profondeur. D’autant que la loi Egalim du 30 octobre 2018 (article n° 24 L.230–5–4) impose dorénavant aux gestionnaires des restaurants collectifs publics ou privés la mise en place d’un plan pluriannuel de diversification des protéines pour les restaurants de plus de 200 couverts par jour en moyenne, ainsi que la mise en place, à titre expérimental, une fois par semaine, d’un menu végétarien [91] composé de protéines animales ou végétales (que certains ont traduit par « menu ovo-lacto-végétarien » au risque de laisser penser qu’il fallait combiner protéines végétales et protéines animales alors que la loi dit « protéines animales ou protéines végétales »).

Par ailleurs, l’article 24 de la loi Egalim instaure l’obligation de servir des repas « dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge » qui comprennent une part au moins égale à 50 % de produits bénéficiant de labels ou issus des circuits courts [92] et au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique (produits certifiés bio ou en conversion). Les labels autorisés dans les 50 % ont été fixés par un décret du 23 avril 2019. Y sont compris : le label rouge ; l’appellation d’origine ; l’indication géographique ; la spécialité traditionnelle garantie ; la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » ; la mention « fermier » ou « produit à la ferme », pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

L’ensemble de ces innovations législatives appellent de nombreuses précisions concernant les normes et standards en vigueur en matière de restauration collective. C’est justement l’objet de deux instances nouvellement créées : le Conseil national de la restauration collective (piloté par le ministère de l’Agriculture) et le GT Nutrition (piloté par le ministère de la Santé), qui auront notamment pour rôle de donner des recommandations plus précises aux cantines. Il est à noter que ces instances ont ouvert leurs portes à des représentants d’associations, notamment environnementales [94] .

D’ores et déjà, le 1 er mars 2019, le Groupe restauration collective et nutrition (GRCN) [95] , composé d’anciens membres du GEM-RCN, a publié, en attendant la parution d’un nouveau décret, un complément à la fiche plat protidique de 2015 de l’ex-GEM-RCN. Dans cette annexe, le GRCN émet des recommandations pour la mise en application des dispositions de la loi Egalim, en particulier concernant le repas végétarien hebdomadaire mis en expérimentation. Il propose de nouveaux critères de fréquence pour les plats protidiques et recommande de diversifier les composantes protidiques et les plats complets végétariens proposés sous toutes leurs formes (produits bruts, semi-élaborés, élaborés)… Mais aucune indication n’est donnée sur la nécessité de favoriser les plats « fait maison » alors que cette nouvelle disposition risque de faire la part belle aux aliments industriels ultra-transformés à base de protéines végétales. Concernant les composantes protidiques végétariennes, l’annexe recommande quatre types de plats [96] , dont deux composés de protéines d’origine animale mais non carnés (œufs et/ou produits laitiers) et « alerte les collectivités excluant tous les aliments d’origine animale (végétalisme) des risques de carences délétères pour la santé des enfants » sans citer de sources scientifiques pour étayer cette affirmation ; ce qui apparaît contestable [97] , en particulier lorsqu’il s’agit d’un seul repas par semaine.

1.4. Des attentes multiples et contradictoires

1.4.1. Prix, qualité, quantité, proximité… la quadrature du cercle

La recherche d’une alimentation durable, telle que définie plus haut, oblige à concilier des objectifs qui, s’ils sont éminemment souhaitables, ne sont pas tous immédiatement compatibles. La dimension sociale, on l’a vu, requiert des prix aux familles qui soient suffisamment bas pour pouvoir attirer les enfants qui en ont le plus besoin. La satisfaction des exigences environnementales et climatiques requiert de son côté que l’on privilégie des produits issus de l’agriculture biologique et, si possible, de proximité. Mais cela tend à renchérir le coût global des repas si l’on ne fait pas d’économies par ailleurs : les produits de l’agriculture biologique sont en effet plus chers que ceux de l’agriculture traditionnelle, et la recherche de la proximité limite les bénéfices d’une large mise en concurrence des producteurs.

En outre, les économies qui pourraient être réalisées sur les quantités servies aux enfants se heurtent souvent à la méfiance des parents qui ne veulent pas que l’on « mégote » sur la taille des portions… De même, la dimension économique de la transition alimentaire implique que les producteurs puissent tirer des revenus décents de leur activité, ce qui risque de renchérir les prix à la vente.

Bref, un consensus se forme aisément autour de prix bas, de produits de qualité, de quantités satisfaisantes, de circuits de proximité et d’une alimentation cohérente avec nos impératifs environnementaux. Mais, dans la pratique, tenir ensemble ces différentes dimensions relève parfois de la quadrature du cercle, et les arbitrages entre ces différents objectifs, notamment dans les communes les plus modestes, sont parfois très contraints.

1.4.2. La hiérarchie des attentes et l’ordre des urgences

Ces difficultés sont d’autant plus difficiles à surmonter que la hiérarchie des attentes varie d’une catégorie d’acteurs à l’autre. Les producteurs et les acteurs de la filière alimentaire tendent à privilégier leurs intérêts économiques, souvent de court terme. En amont de la chaîne de valeur, du côté des agriculteurs, les conditions de vie et de travail exercent une pression considérable en faveur de la recherche de revenus décents.

Du côté des collectivités territoriales, la contrainte budgétaire et fiscale incline volontiers à la recherche du moindre coût, mais avec une préoccupation croissante pour la sécurité alimentaire des repas servis dans les écoles. Les communes les plus petites ou les plus modestes sont en outre souvent dans un rapport de négociation peu favorable avec les fournisseurs et industriels : elles ne représentent pas un marché suffisamment large pour pouvoir jouir de la meilleure offre.

Du côté des parents d’élèves, enfin, les exigences sont plus nombreuses et parfois contradictoires : prix et quantité arrivent souvent en tête, suivis de près par des préoccupations sur la qualité des repas (avec des criteriums variables selon les milieux sociaux et les niveaux d’information, et avec parfois de forts clivages sur la question des repas végétariens) et de plus loin par leur empreinte environnementale.

1.4.3. Une pression politique croissante ?

La plupart de nos interlocuteurs, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou du côté des industriels de la restauration collective, sont cependant convenus du fait que la qualité des repas servis dans les cantines du primaire fait l’objet d’une pression politique croissante et d’une attention nouvelle de la part des citoyens. C’est d’ailleurs souvent la conjonction des deux qui crée une dynamique vertueuse. D’après une étude menée par l’Observatoire de la restauration collective bio et locale [98] , les cantines qui ont élaboré un projet de transition alimentaire ont commencé sous l’impulsion d’une volonté politique (65 %) et sous l’impulsion de membres de la société civile (32 %).

En 2018, 90 % des parents interrogés (contre 86 % en 2017) voulaient plus de produits bio dans les cantines de leurs enfants (rapport Fnab [99] ). Sur le terrain, les collectifs de parents se multiplient et s’associent parfois avec des chercheurs et des professionnels pour se faire entendre et crédibiliser leur action, comme c’est le cas avec le collectif « Cantine sans plastique ». Ce collectif a obtenu la fin des barquettes en plastique à Montrouge [100] (avant la loi Egalim) et à Bordeaux (après avoir obtenu de la mairie de faire des tests sur les assiettes utilisées qui se sont révélées contenir du bisphénol A, pourtant interdit depuis 2015). D’autres associations locales, comme par exemple « La Coordination » de Pontoise, ont obtenu le retour à l’inox suite à une pétition en ligne [101] . Signe que ces revendications portent, de nombreuses villes sont maintenant signataires de la charte « Villes & Territoires sans perturbateurs endocriniens [102] », ou du « Pacte de Milan » en faveur de politiques alimentaires ambitieuses à l’échelle locale [103] .

On le voit, l’attention portée par les familles au contenu des assiettes de leurs enfants est grandissante [104] , tant du point de vue sanitaire et nutritionnel que du point de vue environnemental, même si cette dernière dimension reste encore relativement secondaire dans les esprits. Il n’est pas impossible – il est même très probable – que les cantines scolaires du premier degré seront l’un des thèmes d’attention des électeurs lors des prochaines élections municipales dans de nombreuses communes.

La problématique environnementale arrive d’ailleurs dans les premières préoccupations des électeurs pour les municipales (47 % des votants souhaitant que leur maire préserve l’environnement sur le territoire de leur commune, quelle que soit la taille de la commune). Parmi les actions jugées prioritaires en la matière, 19 % des votants pensent qu’il faut renforcer l’alimentation bio et locale dans la restauration collective (en particulier dans les communes de moins de 10 000 habitants [105] ).

2. Les difficultés liées à l’approvisionnement bio et local

Parce qu’ils sont plus respectueux à la fois de l’environnement et de la santé humaine, les produits bio sont l’une des clés de la transition alimentaire. Or, en dépit des efforts qui peuvent être réalisés ici ou là et des intentions affichées par les pouvoirs publics depuis quelques années, les cantines scolaires servent encore trop peu de produits bio dans les assiettes des enfants, et les disparités entre une commune et une autre, un établissement et un autre sont souvent très grandes dans ce domaine. Alors que certaines communes ont dépassé la barre des 50 % de produits bio dans leurs restaurants scolaires, une étude publiée par l’Agence Bio en novembre 2018 [106] montre qu’en moyenne en France la part du bio en restauration collective est d’environ 3 % des achats. On est donc encore très loin du compte.

Les difficultés d’approvisionnement – la quantité de bio disponible sur le marché est encore insuffisante et la restauration scolaire n’y est pas toujours prioritaire – et le coût économique de ces produits constituent souvent les premiers obstacles à la réalisation des objectifs de la loi Egalim ( cf . supra 1.3.3.). Les principaux freins cités à la fois par les responsables de la restauration collective (responsables des achats et cuisiniers) et les élus locaux sont en effet, d’une part, les surcoûts liés au prix de ces produits et, d’autre part, les difficultés d’approvisionnement.