L’école de l’attention

Les comparaisons internationales constituent un signal d’alerte sur notre difficulté à faire progresser les élèves et à fortifier leurs efforts quotidiens d’apprentissage dans un cadre serein, encourageant et coopératif. Au-delà de l’évaluation des connaissances qui retient l’attention puisqu’elle révèle une fragilisation des acquis, notamment en science, notre école se distingue surtout par sa difficulté à aider les élèves à se sentir chez eux à l’école et à améliorer leurs résultats. Ceci s’explique de trois manières : par le poids de l’origine sociale dans le parcours scolaire, par l’intériorisation de ces déterminismes sociaux par les élèves et par le fatalisme scolaire qui en résulte. Il existe pourtant des outils pour combattre le fatalisme scolaire mais ceux-ci sont trop peu connus et trop peu mobilisés en France.

Il s’agit tout d’abord d’aider les élèves à travailler sur l’estime de soi scolaire, la persévérance dans l’effort et l’auto-motivation. Indépendamment de tout utilitarisme à courte vue, qui ne ferait que dévaloriser l’effort scolaire en le soumettant par avance à des logiques instrumentales, il faut développer l’ambition scolaire des élèves en leur montrant comment ils peuvent améliorer leurs méthodes d’apprentissage et quelles perspectives d’épanouissement, y compris professionnel, l’école leur ouvre. Pour cela, il faut aider les élèves à prendre conscience de leurs compétences socio-comportementales (soft skills), les aider à dépasser le stress, développer les méthodes coopératives de travail, encourager un état d’esprit dynamique tourné vers l’acquisition de nouvelles compétences.

Ces leviers peuvent bien apparaître à certains comme vœux pieux ou pures spéculations. Mais ce sont en réalité des enjeux qui disposent désormais d’évaluations éprouvées et d’outils dûment évalués dans la littérature internationale, y compris parfois dans le cadre d’expérimentations françaises. Concrètement, plusieurs chantiers apparaissent prioritaires. Tout d’abord, aider les élèves à reconquérir de capacités d’attention, aujourd’hui fragmentées par des sollicitations techniques nombreuses mais aussi par un emploi du temps trop surchargé et concentré dans l’année scolaire. Ensuite, mobiliser tous les acteurs des établissements sur le « climat scolaire » qui doit faire l’objet d’une évaluation systématique partagée et mobilisatrice, d’autant qu’un corpus d’outils existe déjà. Enfin, il faut construire une alliance pédagogique avec les familles qui aille au-delà de l’information et inscrive dans le quotidien des enfants un véritable continuum éducatif de la maison jusqu’à l’école. Là aussi, des outils sont disponibles, qui attendent d’être mobilisés systématiquement pour reconstituer un consensus fort sur les ambitions de l’école et un engagement actif des parents pour l’ambition scolaire de leurs enfants. Loin du grand mécano des programmes et des statuts, il est temps de déployer un paradigme d’action rénové qui prête réellement attention à ces points d’entrée pratiques dans l’effort quotidien d’apprentissage des élèves.

Introduction

La crise sanitaire, la fermeture des établissements scolaire, le confinement des élèves chez eux, l’enseignement à distance généralisé ont constitué une mise à l’épreuve inédite de notre système scolaire. Malgré un discours officiel de satisfecit, l’Education nationale n’a pas publié de résultats empiriques éclairant les efforts déployés pour maintenir la continuité de l’effort éducatif. Pourtant, cette crise révèle les forces et les fragilités de notre système d’enseignement. Un choix a été fait, celui du retour le plus rapide possible des élèves en classe. Un protocole sanitaire ad hoc et des règles spécifiques de contrôle de l’épidémie ont reconduit une forme d’exceptionnalisme scolaire et l’idée que l’école est un lieu « à part », relevant de ses propres règles de fonctionnement, « un sanctuaire » comme le proclame Jean-Michel Blanquer en conclusion de son livre Ecole ouverte paru en septembre 2021[1].

Pourtant, les mois très difficiles vécus par les élèves ont aussi mis en lumière d’autres faits, insuffisamment débattus, qui méritent également d’entrer dans le débat sur l’école. L’expérience du travail à la maison imposée par le confinement a rappelé l’importance du lien entre l’école et les familles, un lien qui reste fragile et difficile à construire. Le sentiment de malaise exprimé par les jeunes coupés de leurs relations sociales a rappelé qu’il n’y a pas de travail scolaire possible sans épanouissement dans une vie personnelle que le collectif enrichit souvent. Le décrochage ou le désinvestissement scolaire de nombreux jeunes démotivés a rappelé que la transmission des connaissances est inséparable d’un travail d’accompagnement et de soutien personnel. Le recours inévitable et massif aux outils technologiques a interrogé les risques, pour la capacité d’attention des élèves, des sollicitations numériques incessantes auxquels les jeunes sont exposés. L’isolement forcé des élèves a rappelé que c’est en eux-mêmes qu’ils doivent, au bout du compte, trouver la motivation d’apprendre et que l’école doit, à côté de son rôle de transmission des savoirs fondamentaux indispensables, renforcer leur confiance dans leur capacité de progresser par eux-mêmes dans leurs apprentissages. Or tous ces sujets, dont l’importance centrale s’est rappelée d’elle-même dans les circonstances exceptionnelles de la crise du Covid-19, sont restés jusqu’à présent marginaux dans les débats sur l’école.

Sur un rythme important ces dernières années, les efforts consacrés à l’école ont en effet avant tout porté sur l’organisation administrative de l’Education nationale. Les réformes emblématiques des derniers ministres portent sur des points spécifiques de l’organisation de l’institution : une attention accrue aux établissements défavorisés, en particulier avec le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones prioritaires (REP et REP+), la réforme du baccalauréat, la réforme des rythmes scolaires, Parcoursup… Réputée hostile au changement, l’école française ne cesse de passer d’une réforme à l’autre. Sur la longue durée, l’abondance des textes donne une impression d’effort réformateur continu[2] ; comme l’a montré Antoine Prost, des changements culturels majeurs, comme la mixité scolaire, ont été assimilés sans bruit. La massification de la scolarisation, avec l’affirmation de l’obligation scolaire et la différenciation des parcours (voie générale, voie technologique, voie professionnelle), a conduit à des mutations profondes de l’organisation et des représentations de notre système scolaire. L’augmentation massive du taux de succès au baccalauréat s’est également installée à bas bruit, en dehors de la sempiternelle complainte sur la baisse du niveau. Mais dans ce processus d’adaptation en continu, régulièrement marqué par des textes de loi annoncés comme définitifs, l’effort réformateur se présente comme centré sur la gestion de l’institution scolaire (programmes, filières, gouvernance) plutôt que sur l’effort d’apprentissage, le sens et la qualité des pratiques à l’aune des objectifs de l’éducation scolaire. La pression permanente au changement marque ainsi une préférence certaine pour les efforts touchant à l’administration, à l’organisation des établissements, aux questions statutaires des personnels et pour les solutions technologiques (Parcoursup) : en somme au contexte du travail scolaire, comme si l’on s’arrêtait au seuil de la classe, au nom d’une liberté pédagogique comprise comme l’exclusion d’un regard extérieur sur la conduite de la classe. Mais qu’en est-il de l’apprentissage lui-même ? Qu’en est-il de l’effort des élèves dans le processus d’apprentissage ? De leur capacité d’attention dans la classe ? Qu’en est-il du soutien apporté aux élèves dans leur effort pour apprendre ?

Ces questions élémentaires apparaissent peu débattues. Elles méritent cependant une attention prioritaire car l’impact des efforts de structure sur les résultats des élèves est désormais de moins en moins perceptible. Un scepticisme risque de s’installer : n’a-t-on pas tout essayé ? Une « école de l’attention » signifie au contraire une double ambition. D’une part, restaurer une capacité d’attention aujourd’hui exposée au risque de la dispersion ou de la démotivation. Et d’autre part prêter attention aux élèves, encourager leurs progrès et leur ambition scolaire, prendre en compte l’ensemble de leurs compétences personnelles et favoriser l’implication des familles.

1. L’enseignement à l’épreuve des « bonnes pratiques »

Le débat sur le sens des pratiques enseignantes est fortement polarisé dans notre pays : que se passe-t-il vraiment dans la classe une fois la porte fermée, que devrait-il s’y passer, qui doit en juger et sur quels critères ? Aux lignes de force anciennes opposant, pour le dire très schématiquement, les tenants d’une pédagogie active et ouverte sur le monde, aux défenseurs d’une école disciplinée dédiée à la transmission des savoirs, s’ajoute aujourd’hui une fracture sur le front de l’usage des données ou des évaluations. Le front en paraît mouvant, concernant à la fois la logique d’évaluation (avec la systématisation des évaluations nationales en CP, CE1, 6e), le recours aux données comparatives et notamment aux grandes enquêtes internationales, ou encore la mobilisation des sciences cognitives dans la classe. Dans ces trois registres très différents, le point commun est la mise en équation d’une « performance » pédagogique, sur des critères d’efficacité ; et cette perspective est l’objet de vives critiques qui invoquent la « liberté pédagogique » de l’enseignant et son inventivité propre ancrée dans un contexte d’enseignement particulier – que l’objectivation dans des données d’efficacité viendrait heurter. Ainsi par exemple pour Philippe Meirieu en 2020 : la « liberté pédagogique (…) est inscrite dans nos textes fondateurs. Mais l’idéologie des « données probantes » peut l’éroder : au nom de « l’efficacité » et de la vérification expérimentale, on finit par voir dans la liberté pédagogique du maître non plus un atout mais un obstacle à l’uniformisation des pratiques qu’on voudrait imposer. Il faut interroger la notion d’« école efficace » : efficace pour qui ? Efficace pour quoi ? »[3].

Première remarque, en forme de détour : une telle position présente des similitudes frappantes avec, dans le secteur de la santé, l’opposition très vive qu’a rencontré, dans les années 1990, la notion de « médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine) »[4]. La création de l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale en 1989, ancêtre de l’actuelle Haute autorité de santé, avait pour but de formaliser la production de normes de bonnes pratiques en médecine, adossées au progrès de la recherche scientifique publiés dans la littérature internationale. L’évaluation des stratégies et des pratiques médicales, sur des critères de sécurité et d’efficacité évalués dans des essais contrôlés, est alors devenue une composante de plus en plus importante du pilotage du système de santé comme des dispositifs d’assurance maladie. Des protocoles de prise en charge établis et validés en fonction de standards de preuves sont désormais promus dans le cadre de recommandations, de référentiels ou de guides de bonnes pratiques. Le principe est le suivant : pour choisir par exemple la stratégie thérapeutique qu’il prescrit à son patient, le praticien ne se fiera plus à sa conviction, à son expérience, aux leçons de ses maîtres ou à la lecture des brochures que lui envoie l’industrie du médicament, mais au schéma thérapeutique que recommande la HAS en pareille situation, sur la base d’une analyse extensive de la littérature internationale scientifique, régulièrement mise à jour, avec pour standard de qualité optimale des données probantes les résultats d’essais contrôlés randomisés. Pour désigner l’action publique qui organise la production et la diffusion de ces recommandations de bonnes pratiques médicales, c’est la notion d’évaluation qui a été promue dans les années 1990, avant d’être remplacée par la notion de « qualité » mise en avant dans les années 2000 avec la création de la Haute autorité de santé en 2004.

Cette généralisation de la logique de l’evidence-based medicine n’a pas été sans écueuils. Dans un texte fondateur de 1996 paru dans le British Medical Journal[5], David Sackett – qui fait figure de pionnier du « mouvement » international de l’evidence-based medicine – note que le sujet devient un « hot topic » dans de nombreux pays, sous un double feu de critiques : certains médecins revendiquent, à rebours de ces normes d’efficacité validées par des collèges d’experts invisibles qui seraient des scientifiques plus que des praticiens, leur expertise personnelle de cliniciens, née de l’expérience pratique au contact des patients ; d’autres, de façon connexe, entendent récuser une pratique standardisée censée prévaloir de façon universelle, en considérant au contraire que la médecine, ou l’art médical, tient sa richesse non de son accès au général mais de son adaptation au particulier, qui implique un « espace de liberté » à l’égard des normes[6]. Le débat récent sur l’hydroxychloroquine a réactivé un écho de ces oppositions anciennes entre « liberté de prescrire » ou médecine individualisée d’un côté, et de l’autre normes de bonnes pratiques fondées sur les données probantes.

Dans un registre finalement assez proche, la notion de données probantes en éducation déclenche aujourd’hui la critique de praticiens de la classe, qui critiquent simultanément l’uniformisation des pratiques et l’imposition de critères d’efficacité aveugles aux contextes individuels. La création du Conseil scientifique de l’éducation par Jean-Michel Blanquer en 2018, avec pour président Stanislas Dehaene, est venue cristalliser ces oppositions vivaces. L’objectif de ce conseil : fonder les politiques publiques de l’éducation et les pratiques pédagogiques sur des données probantes issues de la recherche, de l’expérimentation et de la comparaison internationale[7]. En parallèle, le Conseil d’évaluation de l’école promeut la cohérence des démarches d’évaluation en promouvant une évaluation complète, objective et constructive. Il propose aux établissements une méthode d’auto-évaluation tenant compte de la singularité des situations. Du côté des opposants, citons par exemple cet avertissement caractéristique : « L’apprentissage et l’enseignement sont des pratiques sociales qui se situent dans un contexte façonné par la société et qui engagent des êtres qui ne sont pas des cobayes anonymes mais des humains complexes et multi facettes. L’école n’est pas un laboratoire et les certitudes des savants s’y cassent souvent les dents »[8].

Pour un certain nombre d’acteurs du système éducatif, y compris syndicaux, la notion de bonnes pratiques en éducation adossées à une évaluation des résultats sur un critère d’efficacité est l’expression d’une conception néo-libérale de l’éducation dans laquelle l’École est réduite à n’être qu’un service rendu à des consommateurs[9]. La culture de l’évaluation serait une mise en cause de l’expertise et de la liberté des enseignants, imposant des critères d’efficacité voire de rentabilité dictés par la pression des parents, de la société et du monde du travail.

Il est clair que la question de l’évaluation, qu’elle se pose au travers de comparaisons internationales comme dans PISA ou au travers de l’élaboration de bonnes pratiques pédagogiques issues des résultats des sciences cognitives, est inséparable de la question des critères d’efficacité – et qu’elle oblige donc à se poser la question des objectifs du système éducatif. C’est là le cœur de la critique adressée aux enquêtes PISA et aux « PISA-based education policy ». En 2014, dans une lettre ouverte à l’OCDE signée d’universitaires de nombreux pays et largement relayée par la presse internationale, on lit ainsi : « En tant qu’organisation de développement économique, l’OCDE présente un biais constitutif en faveur du rôle économique de l’enseignement public. Mais préparer des jeunes à des emplois lucratifs n’est pas le seul, ni même le principal, objectif de l’éducation, laquelle doit préparer les élèves à participer comme citoyen à la vie démocratique, à agir comme sujet moral, à vivre une vie d’épanouissement personnel »[10]. Pour se faire une idée plus précise des questions posées aux élèves, on peut se référer aux documents accessibles, qui s’appuient, par exemple pour le test de compréhension écrite, sur des supports textuels contemporains, parfois littéraires, axés sur des thèmes comme l’écologie, l’ouverture à l’autre, la non-discrimination, la tolérance etc.[11]. Rien, dans ces choix de textes, ne permet d’instruire un tel procès d’intention.

Sans amoindrir l’idéal émancipateur de l’école, il faut bien considérer que, pour paraphraser Hannah Arendt, il incombe aux éducateurs, même s’ils sont guidés par l’ambition de construire avec leurs élèves le monde tel qu’il devrait être, d’assumer la responsabilité du monde tel qu’il est[12]. Cela, à tout le moins, peut signifier devoir décrire et comprendre l’école telle qu’elle est. Or c’est bien là l’objet du dispositif PISA.

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA[13]) analyse les performances et l’équité des différents systèmes éducatifs en évaluant les compétences acquises par les élèves et en identifiant, par l’effet des comparaisons entre pays, les facteurs de succès. Ces derniers peuvent être liés aux caractéristiques du système éducatif lui-même, par exemple aux ressources allouées à l’éducation, à l’organisation des cursus, au temps passé en classe, aux effectifs, etc. ; ou bien aux caractéristiques des pratiques enseignantes, aux programmes, à la formation des maîtres, etc. ; ou encore aux caractéristiques des élèves, à leur environnement socio-économique, à leurs représentations des apprentissages, à leur confiance en soi, à l’engagement de leurs parents, etc. Les enquêtes PISA ont lieu tous les trois ans dans les pays membres de l’OCDE et les pays et économies partenaires (plus de soixante-dix pays), chaque vague introduisant de nouveaux volets de mesures auxquelles les pays choisissent ou non de participer.

S’agissant des critères de succès ou d’efficacité retenus, c’est la mesure simultanée de la performance agrégée et de l’équité qui est l’élément fondamental de ce dispositif ; il s’agit d’identifier quelles variables sont associées aux résultats des pays qui combinent un niveau élevé de compétences des élèves avec un faible écart entre les élèves les plus favorisés et les élèves les plus défavorisés au plan socio-économique.

Or force est de constater que sur ce point les performances du système éducatif français sont inquiétantes. En premier lieu, bien loin de nos convictions sur l’excellence de notre système, les performances des élèves français en lecture ou en calcul n’ont rien de remarquable. Elles ont en outre connu un net recul entre 2003 et 2006, particulièrement en mathématiques. La situation s’est stabilisée mais les résultats français restent faibles dans les meilleurs échelons (15,25% des élèves dans les deux échelons supérieurs en 2003, 11% en 2018, alors que la moyenne de l’OCDE est à 13,3%).

Résultats moyens de Pisa en mathématiques depuis 2003 (source : OCDE)

L’écart de la performance moyenne des élèves français en compréhension de l’écrit ou en mathématique se joue à quelques points près de la moyenne des pays de l’OCDE[14]. En France on se contente le plus souvent de commenter ce niveau global de performance. Mais cette performance moyenne cache en réalité deux sujets majeurs : d’une part, l’écart de performances entre ceux qui réussissent le mieux et ceux qui réussissent le moins bien ; d’autre part, le poids des variables socio-économiques sur les performances. Sur ces deux sujets, la France se distingue par des scores problématiques.

Notre pays se caractérise d’abord par une difficulté à réduire l’important écart entre les élèves qui réussissent et ceux que l’école n’arrive pas à faire progresser. En 2018, les 10% des élèves qui ont les moins bons scores (premier décile) en France obtiennent un score en dessous de 355 points et 10% des élèves qui ont les meilleurs scores (dernier décile) obtiennent un score supérieur à 622 points. L’écart entre ces deux groupes est de 266 points, soit 29 points de plus qu’en 2000.[15]

La France présente un profil singulier puisque l’écart à la moyenne a tendance à croître ces dernières années. « Entre 2000 et 2009, le niveau de performance des meilleurs élèves a eu tendance à augmenter, alors que celui des élèves les plus faibles a au contraire baissé. »[16]

Mais c’est sur l’égalité des chances que la France se distingue clairement, avec l’un des profils les plus inégalitaires de l’OCDE dans l’enquête PISA 2018[17] :

- les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés (situés dans le quartile supérieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel), ont obtenu des résultats supérieurs de 107 points à ceux des élèves défavorisés (situés dans le quartile inférieur de l’indice PISA de statut économique, social et culturel) en compréhension de l’écrit. Il s’agit de l’un des plus importants écarts liés au milieu socio-économiques parmi les pays de l’OCDE (écart moyen: 89 points), déjà constaté dans les vagues antérieures ;

- Environ 20 % des élèves favorisés, mais seulement 2 % des élèves défavorisés, sont parmi les élèves très performants en compréhension de l’écrit en France, pour des proportions respectives de 17 % et 3 % en moyenne dans les pays de l’OCDE ;

- Les performances en mathématiques et en sciences sont également fortement corrélées avec le statut socio-économique en France : en mathématiques, cette variable prédit 21% de la variation des performances des élèves, contre 14 % en moyenne ; en sciences, elle prédit 20 % de la variation, contre à 13 % en moyenne ;

Quelles caractéristiques du système éducatif français sont susceptibles d’expliquer ces différences très marquées ? L’intérêt du dispositif PISA est de pouvoir rechercher des corrélations entre ces mauvais résultats et d’autres variables descriptives du système français[18].

Peut-on par exemple faire un lien entre le temps passé en classe et les connaissances acquises ? Les élèves français passent à l’école élémentaire et au collège 8 104 heures par an, contre 7 250 en moyenne dans l’OCDE. Un peu plus de 10% de temps passé en plus… pour se retrouver en milieu de peloton. Plus surprenant : des pays où les élèves passent moins de temps en classe que les élèves français affichent pourtant des résultats supérieurs aux nôtres : en Estonie par exemple, pays le mieux classé en compétence à l’écrit, les élèves de l’élémentaire et du collège ne restent que 6 431 heures à l’école[19]. En outre, en France, on consacre 59% du temps scolaire de l’enseignement élémentaire à la compréhension de l’écrit (lecture, expression écrite et littérature) et aux mathématiques, soit la proportion la plus élevée de tous les pays de l’OCDE. Et malgré cela, la France n’obtient que des résultats moyens aux évaluations internationales PISA, voire faibles et inquiétants dans le programme TIMSS consacré aux mathématiques[20]. Pour aller plus loin dans l’interprétation, il faudrait pouvoir explorer comment ce temps de classe est utilisé.

Cet exemple montre la difficulté à établir un lien entre l’organisation institutionnelle et la performance scolaire des élèves. Quand on s’intéresse à la comparaison de la performance des systèmes scolaires, tout l’enjeu est de parvenir à isoler des corrélations expliquant les écarts entre pays. Beaucoup d’hypothèses sont testées. Système unifié ou système dual ? Centralisé ou décentralisé ? Niveau de dépense publique par élève ? L’effort budgétaire français est sensiblement supérieur à la moyenne : 5,2% du PIB est consacré à l’éducation en France (4,9% en moyenne dans les pays européens). Cette dépense est néanmoins répartie de manière déséquilibrée en fonction des niveaux, à l’avantage du secondaire (par rapport à l’élémentaire). En France, les dépenses par élève sont ainsi supérieures de 30 % dans le deuxième cycle du secondaire (en incluant les lycées d’enseignement général ou agricole et l’apprentissage en centre de formation en alternance (CFA) : 15 107 USD contre 11 590 USD en moyenne. En revanche, elles sont inférieures de 9 % à la moyenne de l’OCDE dans l’enseignement élémentaire (8 724 USD contre 9 550 USD). Les corrélations qui sont testées sont modérément concluantes lorsqu’elles concernent les variables d’organisation, de ressources, de gestion du système scolaire.

En revanche, les comparaisons internationales apportent d’autres informations qui méritent d’attirer l’attention et plaident pour déporter enfin les débats français de leur tropisme en faveur des sujets d’organisation, de gestion des cursus, de réformes statutaires ou de querelles institutionnelles. Outre son mauvais score en matière d’inégalités des chances, les variables sur lesquelles la situation de la France est très atypique concernent un ensemble de sujets peu discutés chez nous mais où nos marges de progrès apparaissent beaucoup plus évidentes : « Les élèves français figurent parmi ceux qui ont le moins confiance dans leurs propres capacités, sont les plus anxieux vis-à-vis des mathématiques, présentent une forte défiance envers le système scolaire en général et une faible capacité à coopérer entre eux par rapport aux autres pays de l’OCDE » [21]. Les données de PISA 2018 permettent de détailler le diagnostic[22]. Les élèves français sont plus nombreux à se sentir comme un étranger à l’école, 31 % contre 20 % en moyenne dans l’OCDE. Ils sont parmi ceux qui perçoivent le moins de soutien de la part de leurs enseignants (moins de deux élèves sur cinq en France, contre près d’un élève sur deux en moyenne dans les pays de l’OCDE, déclarent qu’ils pensent que leur professeur leur indique souvent ou toujours comment améliorer leurs résultats). Ils sont plus souvent préoccupés que dans la plupart des autres pays de l’OCDE par les problèmes de disciplines qui perturbent l’enseignement (un élève sur deux déclare qu’il y a du bruit et du chahut dans la plupart ou la totalité des cours – contre un sur trois en moyenne dans les pays de l’OCDE). Enfin, les élèves français expriment un plus faible sentiment d’auto-efficacité et une plus grande peur de l’échec que la moyenne observée dans les pays de l’OCDE : 62 % des élèves déclarent que lorsqu’ils échouent, ils craignent de ne pas avoir suffisamment de talents (moyenne OCDE : 55 %), et que cela les fait douter de leurs projets pour l’avenir (moyenne OCDE : 54 %).

En miroir des mauvaises performances du système éducatif français en matière d’égalité des chances, les données disponibles permettent donc d’identifier un continent d’enjeux liés au vécu des élèves à l’école et à leur rapport à l’apprentissage, sur lesquels les différences françaises sont simultanément marquées. Certes, corrélation ne vaut pas causalité. Mais ces écarts invitent à tout le moins à ouvrir de nouveaux chantiers de réflexion. Encore faut-il accepter de regarder le climat de la vie scolaire et le processus d’apprentissage lui-même, avec ses difficultés inhérentes, et pas seulement l’ordre administratif chargé de cadrer le travail scolaire. L’objectif de cette note est d’introduire dans le débat sur l’école un ensemble de thèmes dont le potentiel de changement reste sous-estimé.

Propositions : Construire des outils d’intervention à partir de données probantes issues de la recherche, de l’expérimentation, des comparaisons internationales et des évaluations. Orienter le débat scolaire vers les données jusqu’à présent invisibles de la sous-performance scolaire. |

2. Déterminisme social et fatalisme scolaire

La différence de réussite entre les élèves apparaît fortement lié, dans le cas français, à l’origine sociale. « Les performances en compréhension de l’écrit des élèves de 15 ans au PISA 2018 sont fortement corrélées avec le niveau socio-économique et culturel des familles. »[23] En lecture, par exemple, les élèves français de milieux socio-économiques défavorisés sont cinq fois plus nombreux que ceux de milieux favorisés à ne pas atteindre le niveau minimal de lecture.[24]

Pourtant, le débat public porte plus souvent sur le risque de décrochage « par le haut » : on s’inquiète de la stabilité des meilleures performances. Le débat institutionnel s’intéresse en priorité aux établissements d’élite, aux grandes écoles, aux classes préparatoires, à Sciences Po et à l’ENA, comme s’il ne fallait juger de la réussite du système que par la tête de classe. Or, l’enjeu est plutôt de réussir à faire progresser les élèves les plus en difficulté tout en soutenant le niveau du cœur de la distribution. Pour cela, de nombreux dispositifs de soutien ont été imaginés. C’est bien dans cette logique que le dédoublement des classes en REP et REP+ a été promu et développé, qui reste à évaluer dans le temps. Mais il existe d’autres manières de neutraliser l’impact de l’origine sociale sur la performance scolaire et de favoriser la progression des élèves en difficulté, par des programmes visant à lutter contre le fatalisme scolaire. Fatalisme qui présente trois dimensions : déterminisme social sur les résultats scolaires (intériorisé par les élèves), manque de projection dans un avenir professionnel, manque de confiance dans la capacité à améliorer ses performances.

La Reproduction de Pierre Bourdieu est au programme de sciences économiques et sociales de seconde. Mais les élèves français ont déjà intériorisé dès la fin du collège l’idée que leur origine sociale pèse de manière particulièrement forte sur leur parcours scolaire.

Une étude a montré plus précisément ce mécanisme. A niveau scolaire équivalent, les élèves d’origine modeste sous-estiment leur compétence scolaire. Tandis que leurs camarades de milieux plus favorisés, au contraire, se voient mieux réussir à l’école, indépendamment de leur performance scolaire. La conséquence en est qu’ils ne se projettent pas de la même manière dans la suite de leurs études. Les élèves qui ont de bons résultats mais viennent de milieux modestes se censurent dans leurs projets, visent des formations plus courtes, moins valorisées et, par une forme de prophétie auto-réalisatrice, vont effectivement moins loin que les élèves de même niveau mais de condition sociale plus favorisée, qui se voient plus facilement poursuivre leurs études, dans des cursus plus prestigieux[25].

Source : Nina Guyon, Elise Huillery, « Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre l’auto-censure scolaire », LIEPP, Sciences Po, décembre 2014

Dans une étude sur l’autocensure scolaire menée dans des classes de troisième, on voit (tableau) que les élèves d’origine modeste déclarent presque systématiquement une préférence plus faible pour l’orientation vers la voie générale que leurs camarades plus favorisés, quels que soient leurs résultats scolaires. Ainsi, dans chaque décile, les enfants des milieux moins favorisés sous-estiment systématiquement leur chance de réussite dans la voie scolaire la plus reconnue. A l’inverse, des élèves de milieux plus favorisés n’envisagent pas d’autres voies, même si leurs résultats sont faibles, voire très faibles. Deux facteurs principaux expliquent cet écart selon les autrices. Le premier est la pression des groupes de pairs. Les élèves de milieux modestes hésitent à se différencier de leurs camarades de même origine en affirmant des ambitions scolaires plus élevées. Tandis que les élèves plus favorisés n’hésitent pas à se démarquer de leurs camarades dont les résultats scolaires sont plus faibles que les leurs. La deuxième explication fait ressortir la notion d’estime de soi scolaire. « A niveau scolaire équivalent, les élèves d’origine modeste se perçoivent comme moins bons scolairement que les élèves d’origine favorisée. On peut voir dans cette moindre estime de soi scolaire l’effet des stéréotypes associés à leur origine sociale. Ce constat fait écho à un autre résultat : les élèves attribuent un fort effet de la situation sociale sur les chances de réussite, à niveau scolaire présent donné »[26]. Ils n’ont pas complètement tort : le taux de réussite au bac est 8 points plus faibles parmi les élèves d’origine défavorisée relativement aux élèves d’origine favorisée à niveau égal en 3e. Mais ce qui doit nous alerter est que les élèves surestiment énormément cette moindre chance de réussite : ils anticipent un écart de 33 points au lieu de 8 ![27] Ainsi, les élèves d’origine modeste ont une valorisation d’eux-mêmes inférieure aux élèves d’origine favorisée et se sentent excessivement conditionnés par leur situation sociale. C’est pourquoi, pour lutter contre l’autocensure scolaire au moment de l’orientation, il ne faut pas seulement se préoccuper, comme on le fait le plus souvent, du niveau d’information des élèves, ou des conditions matérielles de la poursuite des études, mais aussi de la lutte contre les stéréotypes sociaux et l’autocensure scolaire.

A l’inverse, un dispositif visant à redonner confiance aux élèves et à diminuer leur fatalisme social et scolaire a montré son efficacité. Pour lutter contre les stéréotypes et développer la motivation scolaire des élèves défavorisés, le programme Energie Jeunes fait venir au collège des bénévoles issus du monde associatif et du monde de l’entreprise pour animer des séances en classe autour des thématiques de l’effort, de l’autodiscipline et de la persévérance. Ces séances abordent de manière vivante et participative les bonnes stratégies pour être concentré et impliqué dans le travail, le statut de l’erreur, et les progrès que l’on peut faire quand on répète un effort de manière cohérente et appliquée, et la satisfaction que l’on obtient quand on se donne à fond pour atteindre un objectif. Ces thématiques ont été pensées et développées à partir de la littérature scientifique sur la motivation issue notamment de la psychologie sociale. Les élèves participent à trois séances chaque année de la 6e à la 3e, ce qui représente une intervention modeste du point de vue des élèves et des établissements.

Ce programme a été expérimenté dans 97 collèges défavorisés des académies d’Amiens, Créteil, Lille, Lyon, Marseille, Paris et Versailles avec une mesure d’impact menée par une équipe de recherche indépendante. Les résultats montrent que des effets importants relativement au nombre d’heures qui y sont consacrées : il permet de modifier la perception que les élèves ont de leurs chances de succès et des bénéfices de leurs efforts, ce qui entraîne une réduction de l’absentéisme scolaire et des retards en classe, une amélioration de l’attitude en classe, une élévation des aspirations en faveur de la voie générale au lycée et des études supérieures, et enfin une amélioration des résultats scolaires, visibles sur les notes du contrôle continu ainsi que de l’examen du brevet.

De manière étonnante, les effets positifs de ce programme sur les résultats scolaires se situent dans des marges comparables à celles obtenues par le dédoublement des classes[28], pour un coût incomparablement plus faible (65 euros par an et par élève pour le programme Energie Jeunes, 4 000 euros par an et par élève pour le dédoublement des classes)[29]. Ceci n’implique aucunement que le dédoublement des classes soit inutile, mais plutôt qu’un changement d’état d’esprit et de pédagogie est probablement nécessaire en accompagnement de ce type de politique pour permettre d’en amplifier les effets. Ainsi, suite aux résultats très encourageants du programme Energie Jeunes, l’académie de Versailles a initié un programme de formation des enseignants de CP visant à favoriser l’adoption de pratiques pédagogiques qui augmente la motivation des élèves pour le travail scolaire. Ce programme de formation, appelé MotivAction, permet aux enseignants de prendre connaissance des résultats de la recherche internationale sur les thèmes de la motivation des élèves et des pratiques qui la favorise, et apporte des outils pédagogiques concrets à mettre en place dans la classe : atelier sur l’état d’esprit de développement, gestes évaluatifs favorisant la progression et la motivation, apprentissage coopératif. Ce programme est en cours d’expérimentation dans l’académie de Versailles et va également être expérimenté en 2022 dans les académies de Poitiers, Bordeaux et Paris. L’objectif est bien sûr de faire évoluer les pratiques pédagogiques, mais surtout de tester si ces changements pédagogiques permettent aux élèves d’avoir davantage confiance en eux, de se sentir plus acteur de leur progression, de changer leur rapport à l’échec, et d’apprendre dans un climat de coopération et non de compétition. A terme, cette expérimentation permettra de savoir si ces évolutions favorisent les apprentissages et réduisent les écarts sociaux de réussite scolaire.

Un autre chantier pour réduire les inégalités sociales dans l’éducation concerne les élèves plus âgés et la question fondamentale de l’orientation. La mise en évidence du mécanisme d’autocensure scolaire fait ressortir l’importance des notions d’estime de soi scolaire, de persévérance dans l’effort scolaire et d’auto-motivation. « Le manque d’estime de soi scolaire et l’excessif fatalisme social sont les principaux facteurs expliquant le déficit d’ambition scolaire constaté chez les élèves d’origine modeste par rapport aux élèves ayant les mêmes performances scolaires mais de milieu social favorisé »[30]. Une politique d’orientation volontariste est donc nécessaire pour pallier à la fois le manque d’information et les mécanismes d’autocensure. Une possibilité serait de former et de mobiliser des personnes dédiées à une nouvelle mission d’orientation (les Conseillers d’Orientation-Psychologues ou d’autres), pour mettre en place un parcours d’orientation ambitieux et régulier portant sur la déconstruction des stéréotypes sociaux et du fatalisme social, le renforcement du sentiment de compétence, la découverte de métiers grâce à l’intervention dans les établissements d’intervenants extérieurs, et la compréhension fine des parcours possibles au lycée et dans le supérieur. Un tel programme pourrait s’appliquer à l’ensemble des élèves des collèges REP et lycées équivalents, et comporter une séance d’une heure par mois pendant 4 ans de la 3e à la Terminale. Ainsi, chaque élève dans les établissements REP et REP+ bénéficierait de 40 heures au total entre 14 et 17 ans.

Propositions : Lutter contre le fatalisme scolaire des élèves en leur permettant de travailleur sur leur estime de soi scolaire, en leur donnant des méthodes renforçant la persévérance au travail, en développant leur ambition scolaire par un travail plus précoce sur l’orientation, grâce à des outils valorisant la diversité des filières et des débouchés. |

3. ce que nous apprennent les comparaisons internationales

La France reste à l’écart d’un large débat sur une source significative d’amélioration des résultats scolaires qui ressort des études internationales[31] : l’investissement dans les compétences sociales et comportementales, dites également socio-émotionnelles (soft skills[32]). On entend par là un vaste ensemble d’aptitudes concernant le rapport à l’apprentissage, l’investissement dans les études, les représentations que forment les élèves sur leurs chances de réussir à l’école, sur le sens de leur effort scolaire ou encore sur leur capacité à coopérer avec d’autres élèves ou à tirer les leçons de leurs difficultés, voire de leurs échecs. Des données existent pourtant, à l’échelle internationale, permettant de prendre conscience de l’importance de ces facteurs dans la performance globale des systèmes scolaires.

Ces dispositions à apprendre ne relèvent pas d’une « motivation personnelle » aussi secrète qu’indiscernable. On dispose au contraire de nombreuses études repérant des indicateurs précieux de l’attitude des élèves vis-à-vis de l’école et suggérant des méthodes pour accroitre l’investissement scolaire des élèves. Or, sur la plupart de ces indicateurs, les marges de progression de l’école française sont considérables. On relève par exemple dans l’enquête PISA 2018 que les méthodes d’apprentissage coopératives entre élèves sont toujours corrélées à de meilleures performances scolaires. A l’inverse, on ne voit pas d’effet positif d’une forte compétition entre élèves sur leurs résultats scolaires. Or, en France, la coopération est particulièrement peu développée entre élèves. Les attitudes coopératives ne font pas partie des pratiques pédagogiques les plus utilisées en France. Le classement de la France sur cet item dans l’enquête PISA en atteste : sur 77 pays étudiés en 2018, la France se classe à l’avant-dernier rang (76). Dans le monde du travail, on relève également l’importance des compétences sociales et comportementales, de la capacité à participer à un groupe, à mener une tâche collective, à développer des coopérations, à s’adapter à un contexte nouveau… Là où le diplôme atteste le plus souvent un niveau de qualification, correspondant éventuellement à des types de tâches stéréotypées, les employeurs sont aussi, et de plus en plus souvent, à la recherche d’indices attestant de capacités personnelles d’adaptation et d’évolution[33].

Le fatalisme scolaire ne concerne pas seulement l’intériorisation d’un handicap social. Il résulte également d’une représentation fausse du processus d’apprentissage, tendant à considérer l’intelligence comme un stock par nature limité et stable dans le temps, au lieu de la voir comme un processus souple, dynamisé par les apprentissages et susceptible de croître fortement.

Dans la dernière étude PISA, un chapitre développe ce rapport à l’apprentissage, en se fondant sur une description de deux « états d’esprit » (mindsets) opposés dans l’acquisition des connaissances. Depuis les travaux de Carol Dweck, on distingue un « état d’esprit dynamique » (growth mindset, que l’OCDE traduit littéralement « mentalité de croissance ») et un « état d’esprit statique » (fixed mindset, « mentalité fixe » selon la traduction adoptée par l’OCDE). L’état d’esprit dynamique favorise le sentiment d’efficacité personnelle, la capacité à se fixer des objectifs de travail et le sentiment d’utilité de l’école. Là encore, les élèves français se caractérisent par un sentiment de fatalité plus marqué : 54% seulement des élèves français interrogés expriment leur désaccord avec l’idée selon laquelle « je ne peux pas faire grand-chose pour changer mon intelligence ». La moyenne de l’OCDE est à 63%, le score de l’Allemagne ou de l’Irlande est de 74%.

Selon Carole Dweck, un état d’esprit dynamique (growth mindset) reflète la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent se développer au cours du temps. Inversement, un état d’esprit statique (fixed mindset) traduit la conviction que chacun est né avec des qualités inhérentes qui restent stables au cours de notre existence, et ne peuvent guère être modifiées par notre expérience. Dans un état d’esprit statique, on a tendance à viser des objectifs limités, à éviter les tâches nouvelles ou ambitieuses. Dans un état d’esprit dynamique, on considère l’effort comme inhérent à tout apprentissage et l’on considère les situations d’échec comme une occasion d’apprendre.

Dès lors qu’une difficulté est vue comme une occasion d’apprentissage et pas comme la sanction d’une capacité insuffisante, la crainte de l’échec est moindre et le plaisir d’être confronté à des situations nouvelles est plus grand. La crainte d’un jugement négatif sur ses qualités intrinsèques pousse les personnes qui ont un état d’esprit statique à obtenir une approbation pour la tâche menée et limite leur prise de risque. Un état d’esprit dynamique favorise l’effort, la découverte de nouvelles stratégies d’apprentissage, la formulation d’objectifs d’apprentissage élevés, une prise en compte positive des évaluations. Elle favorise aussi une compréhension positive de l’intérêt de l’école et de ses contraintes. D’une manière générale, l’état d’esprit dynamique est corrélé à une plus forte résilience, le sentiment d’être capable de faire face à l’adversité et la confiance dans sa capacité à surmonter les épreuves. C’est pourquoi, l’enquête PISA montre un lien entre cet état d’esprit et le sentiment d’être à l’aise dans son établissement scolaire, une appréciation positive sur sa vie et l’optimisme concernant l’avenir.

Mais comment aider les élèves à passer d’un état d’esprit statique à dynamique ? Les représentations à long terme de l’avenir professionnel ou de la vie adulte sont trop éloignées pour avoir un effet de motivation devant une tâche prescrite immédiate, sans parler des injonctions à portée générale (de type « c’est comme ça… »). Les élèves endurants à l’effort sont ceux qui ont fait l’expérience de leur capacité à se mobiliser avec succès en vue d’une tâche. Il ne suffit pas pour cela d’encourager les élèves de manière générale, et de valoriser tous les efforts, indépendamment de leur réussite. Au contraire, une forme de condescendance peut renforcer l’état d’esprit statique. Si l’école amoindrit ses exigences, cela renforce la conviction des élèves que l’effort n’a pas un impact significatif sur leurs résultats. Si l’enseignant amoindrit ses attentes en donnant des exercices plus faciles et en félicitant pour des résultats exigeant peu d’efforts, il peut donner le sentiment que l’élève a effectivement moins de capacités et que son effort scolaire aura peu d’impact. C’est pourquoi, la confiance en soi ne découle pas d’un encouragement systématique ou sans discernement de la part des adultes mais de l’expérience répétée des tâches accomplies avec succès, ce qui entretien le sentiment d’auto-efficacité.

Proposition : Développer les méthodes d’apprentissage coopératives. Accompagner les élèves dans une exigence de travail, soutenu par un état d’esprit dynamique favorable à la découverte et au renforcement de la confiance en soi. |

4. Compétences sociales et comportementales

Pour développer une vision positive de la contrainte scolaire, il faut favoriser une meilleure compréhension de l’effort et de la motivation. Ce qui explique la persévérance dans l’effort, c’est la conviction qu’on est capable de mener une tâche à bien. Et cette conviction vient à la fois de l’expérience (on a déjà su le faire) et du sentiment de l’efficacité de sa propre action (sentiment d’auto-efficacité). Plus on pense que le résultat d’une action vient de notre application à mener la tâche, plus on a confiance dans sa capacité à parvenir à ses fins et plus on est susceptible de se fixer des tâches nouvelles et ambitieuses. Quand on rencontre une difficulté, ce qui est inévitable si l’on se fixe des objectifs nouveaux, la confiance dans son efficacité personnelle est la meilleure chance de la surmonter et de poursuivre son travail.

Quand l’intelligence est vue comme une qualité innée et immuable, sur laquelle les élèves n’ont pas un contrôle significatif, cela décourage l’effort. Parmi les représentations que nous nous faisons sur nos capacités, celles portant sur notre capacité à mener une tâche à son terme est la plus importante[34]. Et plus nous avons le sentiment que nous sommes à l’origine des résultats que nous obtenons, plus notre motivation est renforcée. Les élèves font davantage d’efforts quand ils ont le sentiment qu’ils ont des chances de réussir la tâche qu’ils entreprennent.

Là encore, les comparaisons permises par le dispositif PISA de l’OCDE mettent à jour une spécificité française : « Les élèves en France expriment un plus faible sentiment d’auto-efficacité et une plus grande peur de l’échec que la moyenne observée dans les pays de l’OCDE. 62 % des élèves déclarent dans PISA que lorsqu’ils échouent, ils craignent de ne pas avoir suffisamment de talents (moyenne OCDE : 55 %), et que cela les fait douter de leurs projets pour l’avenir (moyenne OCDE : 54 %) »[35]. La peur d’échouer, si présente comme on l’a vu, chez les élèves français et notamment les filles, est plus faible quand le sentiment d’auto-efficacité est fort. La peur de l’échec, quand elle devient trop prégnante et génère un stress important, détourne les élèves des tâches qui leur semblent trop difficiles ou inatteignables et leur fait perdre des occasions d’apprentissage. Cette spécificité française a notamment été explorée par France stratégie en 2015 : le « désengagement scolaire »[36] est plus fort en France, du fait d’un manque de persévérance.

Le contexte institutionnel est donc important : il ne s’agit pas seulement de représentations que les élèves se font de leurs propres capacités. Celles-ci sont d’abord construites au cours des premières années d’apprentissage et dépendent aussi de l’évaluation institutionnelle de leur travail. L’évaluation donnée par l’école sur la qualité de l’effort scolaire fourni est capitale dans l’auto-évaluation des élèves par rapport à leur objectif. La peur de l’échec est indissociable du type d’évaluation. On fait l’expérience d’un état d’esprit dynamique par l’effort, le choix de bonnes stratégies et un soutien.

L’accompagnement des enseignants est donc primordial et, dans cette perspective, leur évaluation du travail des élèves. Là où le feedback des enseignants favorise l’état d’esprit dynamique, les élèves sont incités à voir positivement leurs erreurs, à persévérer dans leurs efforts et à garder confiance en eux malgré leurs échecs. Mais cela suppose un retour individualisé et précis sur leur travail et les difficultés rencontrées. Or, les enquêtes indiquent une forte attente de leur part :

« Les élèves déclarent en moyenne moins souvent en France que dans la plupart des pays participant à PISA des retours individualisés sur leur travail de la part des professeurs. Ainsi, moins d’un élève sur quatre (un sur trois, en moyenne dans les pays de l’OCDE) considère que son professeur lui indique ses points forts. Dans la même veine, moins de deux élèves sur cinq en France, alors que près d’un élève sur deux en moyenne dans les pays de l’OCDE, déclarent qu’ils pensent que leur professeur leur indique souvent ou toujours comment améliorer leurs résultats. »[37]

L’évaluation par la note, qui prédomine largement en France malgré des tentatives, encore limitées et parfois mal comprises, d’évaluations par objectifs, ne permet pas, à elle seule, une indication informée sur le travail des élèves, notamment la prise en compte de l’application et de la ténacité de l’élève par rapport aux objectifs attendus. « Là où la note devrait être émancipatrice car invitant au progrès, elle devient une assignation », notait ainsi Jean-Michel Blanquer dans son livre programmatique de 2018 sur l’école de la confiance[38]. Plus généralement, l’arrivée de la notion de compétence (comme capacité à mobiliser une connaissance dans un contexte différent de celui de l’apprentissage) en complément de la connaissance (puisqu’ on parle d’un « socle de connaissances et de compétences »), n’a pas donné lieu à la révision nécessaire du mode d’évaluation du travail des élèves. Les nombreux et fastidieux tableaux de compétences remplis par les enseignants expriment à leur façon la perpétuation du culte de la note caractéristique de notre système.

L’importance du contexte se remarque également dans la stratification sociale des états d’esprit : les élèves de milieux socio-économiques plus favorisés présentent davantage que les autres un état d’esprit dynamique. L’influence des conditions socio-économiques est amoindrie là où les enseignants et les élèves sont convaincus que l’effort scolaire donne des résultats. Comme on l’a vu, les élèves français ont un fort sentiment du déterminisme social de leur résultats scolaires, au point de se placer dans une situation de prophétie auto-réalisatrice en limitant leurs ambitions. A l’encontre d’un discours traditionnel sur la méritocratie, les élèves intègrent plutôt un sentiment de fort déterminisme social. Ils ajustent leur ambition scolaire à leur perception de la ségrégation scolaire.

Proposition : Lutter contre la peur de l’échec, le stress, le désengagement scolaire. Développer les méthodes positives d’évaluation du travail n’enfermant pas dans l’échec ni dans une vision statique de l’apprentissage. |

5. La fragmentation de l’attention

A la nécessité de mobiliser ses capacités dans un effort continu pour persévérer dans l’apprentissage s’ajoute le besoin de préserver aujourd’hui une économie de l’attention fragilisée par les nouvelles technologies. On sait que le temps passé devant les écrans n’est pas seulement envahissant dans l’emploi du temps des jeunes[39]. Il a aussi des effets cognitifs à long terme, dont on commence à mesurer les effets, notamment parce qu’il fragilise le rapport à l’écrit et affecte la capacité d’attention. Il ne s’agit plus ici de la critique ancienne de la « distraction », qui détourne (littéralement) les élèves de leurs tâches scolaires. L’enjeu est différent : les enfants et les adolescents sont confrontés à de puissantes sollicitations gratuites, faciles d’accès, en diffusion ininterrompue, y compris la nuit, partagées par leurs pairs et qui se renouvellent à un rythme accéléré. Les programmes courts, multimédia, à communication instantanée morcellent leur attention[40]. Indépendamment même des pratiques très intenses comme celles des jeux vidéos, la culture numérique s’impose dans les usages quotidiens à travers les téléphones portables et les réseaux sociaux. Des stratégies de captation attentionnelle (« captologie ») sont calculées par les algorithmes des grandes entreprises du numérique pour stimuler l’intérêt sur les réseaux sociaux et augmenter le temps de consultation, dont dépendent les modèles économiques de ces entreprises qui offrent leur service « gratuit ». Une consommation importante des écrans est aussi un facteur de perturbation du sommeil, particulièrement chez les jeunes, avec les effets induits de fatigue et de limitation de la capacité d’attention[41].

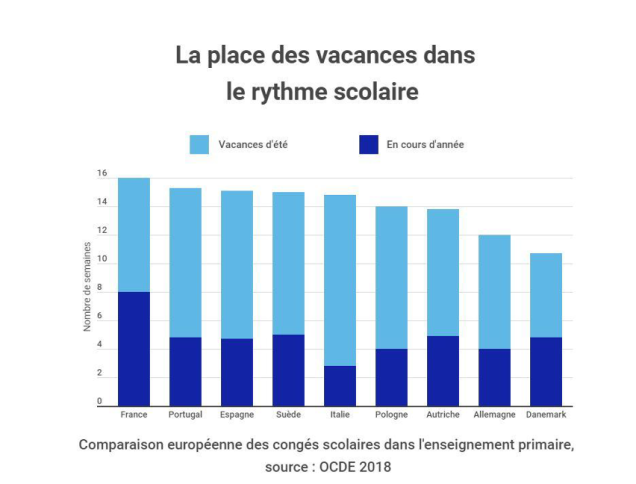

Dans ce contexte, les élèves français partent avec un handicap : un temps scolaire particulièrement mal organisé et des programmes scolaires particulièrement chargés[42]. Ils subissent un rythme de travail souvent irréaliste et une pression qui ne favorisent pas leur concentration. Ce problème est bien connu et a donné lieu à des tentatives de réforme. Celle du baccalauréat doit permettre une indispensable reconquête du mois de juin. En effet, la lourdeur de l’organisation de l’ancien bac obligeait à « libérer » les élèves des autres niveaux bien avant la fin officielle de l’année scolaire, au détriment des deux ou trois dernières semaines de cours. Mais même si l’on parvient à sauver la fin de l’année scolaire, la construction du calendrier annuel restera déséquilibrée. La France cumule deux caractéristiques : une alternance régulière de périodes scolaires et « petites vacances » (7 semaines de cours, 2 semaines de vacances) et une grande coupure estivale (8 semaines). La première correspond à un rythme régulier favorable aux apprentissages, tandis que la seconde se révèle trop longue pour des élèves fragiles dont les acquis reculent pendant la période estivale. Mais le cumul des deux est atypique parmi les pays européens.

Il est donc difficile de construire des semaines équilibrées avec un tel découpage du temps annuel. En outre, la charge horaire en France est plus élevée que la moyenne de l’OCDE, le temps passé en classe étant considéré comme prépondérant pour les apprentissages. Avec 8 104 heures de cours pour l’enseignement élémentaire et le collège cumulés, la France affiche, comme on l’a dit, un nombre d’heures supérieur à la moyenne européenne (7 250 heures).

Un nombre d’heures élevé, moins de semaines disponibles dans l’année (36 semaines, contre 37 en moyenne en Europe), moins de jours travaillés (162 jours d’école par an[43], contre 182 en moyenne en Europe). Résultat : des journées particulièrement denses. En moyenne, on peut considérer que les élèves français accumulent 7 heures de classe par jour travaillé. En outre, les semaines sont très déséquilibrées puisqu’elles ne se déroulent que sur 4 jours 1/2 (contre 5 en moyenne en Europe) et même, depuis la réforme de 2008 confirmée en 2017, le plus souvent, 4 jours pour l’enseignement élémentaire. Or, la capacité de concentration des élèves ne permet pas de suivre des journées aussi chargées.

Peu de jours dans l’année, peu de jours par semaine, beaucoup d’heures par jour : telle est l’équation française, souvent reconnue comme contraire au rythme des enfants, et pourtant toujours reconduite. Elle résulte en effet d’une série de compromis sociaux dépassant les seules considérations pédagogiques, où des intérêts multiples concourent à faire prévaloir une organisation collective du temps des adultes dans l’ensemble défavorable au travail des élèves, notamment les moins favorisés. Le soutien des parents à la semaine des quatre jours et demie était d’ailleurs marqué socialement. Les familles les plus modestes demandent plus de temps scolaire : dans les ménages dont la personne de référence est un ouvrier non qualifié, une large majorité (57 %) préfère la semaine de 4 jours 1/2 à la semaine de 4 jours. Le chiffre monte à 65 % pour les ménages dont la personne de référence est inactive[44]. Les contraintes d’emploi du temps et les coûts liés aux systèmes de garde des enfants en dehors des horaires scolaires pèsent sans doute plus fortement sur les ménages modestes, pénalisés par la concentration horaire de l’école et sensibles à tout changement de rythmes scolaires, qui peuvent mettre en cause des arrangements complexes à mettre en place pour concilier vie familiale et vie professionnelle.

Malgré les échecs des précédentes réformes, la question de l’organisation du temps scolaire doit donc être rediscutée. La situation actuelle résulte d’une absence de priorité parmi des objectifs contradictoires. Or, la qualité d’attention des élèves doit clairement primer sur les autres motifs.

Proposition : Renforcer la capacité d’attention des élèves en organisant leur semaine de manière à tenir compte de leurs besoins et de leurs rythmes. |

6. La mobilisation pour le climat scolaire

La France se démarque aussi des moyennes de PISA sur un autre continent de variables : celles qui concernent le climat de l’école, le sentiment qu’ont les élèves d’y être à leur place et d’y travailler avec sérénité. On parle ainsi dans la littérature internationale de « sentiment d’appartenance » à l’établissement scolaire pour caractériser l’attitude des élèves vis-à-vis de l’établissement où ils font leurs études. Il ne s’agit pas de définir un degré d’adhésion aux règles de l’institution ni une volonté de « porter les couleurs » de leur établissement mais de « la croyance des élèves dans le fait que les adultes et les pairs à l’école font attention à leur apprentissage autant qu’à eux en tant qu’individus »[45]. Pour caractériser le sentiment d’être acceptés et reconnus, les élèves répondent à des questions sur leur capacité à se faire facilement des amis ou au contraire l’impression de solitude, sur le fait de se sentir à l’aise, d’être à leur place à l’école, sur la possibilité de s’exprimer et d’être pris en compte par leurs enseignants.

Cette variable fait désormais l’objet d’une attention toute particulière dans la recherche et les enquêtes internationales. L’enquête PISA 2018 a notamment montré qu’il existe un lien positif entre le sentiment d’appartenance et le respect des autres élèves, la motivation dans l’apprentissage et les résultats scolaires[46], mais aussi la prévalence du harcèlement et des conduites à risque. Il existe bien sûr une boucle positive : le sentiment d’appartenance améliore les résultats scolaires – et de bons résultats scolaires renforcent l’acceptation sociale et le sentiment d’être reconnu. Le lien est également fait entre cette variable et les enjeux d’équité scolaire. On observe en effet que le sentiment d’être accepté et reconnu au sein de son établissement scolaire permet d’atténuer l’impact défavorable de l’origine sociale sur les résultats scolaires : des conditions initiales défavorables peuvent être surmontées par la qualité des relations avec les enseignants (respect, encouragement, retour positif…) dans les établissements où la sécurité est garantie et la violence scolaire prévenue.

Là encore, dans l’ensemble, l’école française se distingue par un climat de défiance. Le sentiment d’appartenance des élèves français est inférieur à la moyenne de l’OCDE. C’est en particulier leur sentiment d’être faiblement soutenu par les enseignants qui distingue la France[47]. Les élèves français considèrent que leurs relations ne sont pas bonnes avec leurs enseignants. En particulier, plus d’un tiers d’entre eux se sentent en situation d’injustice dans le système scolaire : un niveau record au sein de l’OCDE[48]. La France se distingue aussi par le plus mauvais score de l’OCDE en ce qui concerne le climat de discipline au sein des établissements[49]. Selon les résultats de PISA 2018, un élève sur deux déclare, comme on l’a vu, qu’il y a du bruit et du désordre dans la plupart ou dans tous les cours (versus un sur trois, en moyenne dans les pays de l’OCDE). Plus de deux élèves sur cinq déclarent en France que le temps d’apprentissage est réduit en raison du bruit, car les élèves mettent longtemps à commencer à travailler après le début du cours (seulement un sur quatre en moyenne dans les pays de l’OCDE). 18% déclarent que le professeur doit attendre à chaque leçon en France contre 8% dans l’OCDE, soit le taux le plus élevé de l’OCDE.

On dépasse ici la perception individuelle de bien-être dans l’établissement. En France, c’est la notion de « climat scolaire » qui est utilisée depuis quelques années pour structurer la réponse à ces enjeux. Objet de recherche internationale depuis une trentaine d’années, le climat scolaire peut être évalué sur la base d’indicateurs partagés, et son amélioration dépend de leviers clairement identifiés dans des méta-analyses à partir de centaines d’expérimentations[50]. Depuis une dizaine d’années, l’amélioration du climat scolaire est devenue un enjeu majeur de politique publique en matière d’éducation en France, autour notamment de la parution d’un rapport fondateur d’Eric Debarbieux en 2012[51]. La notion est fortement portée par la délégation ministérielle en charge de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu scolaire. Un site internet lui est dédié sur la plateforme du réseau Canopé (ancien Centre National de Documentation Pédagogique)[52]. Les propositions issues du rapport Debarbieux de 2012 revendiquent d’être « fondées sur des preuves scientifiques ».

Le climat scolaire concerne l’ensemble des acteurs, la qualité des relations au sein de l’établissement, l’implication dans les apprentissages et dans le projet d’établissement, le respect des locaux et des personnes, la participation des parents, etc. Il dépend donc d’une série de facteurs comme la stabilité de l’équipe enseignante, le style d’animation du chef d’établissement, l’organisation coopérative du travail parmi les enseignants, le maintien de la diversité au sein des classes (refus des classes de niveau) etc. Les leviers de changement sont donc identifiés mais ils impliquent, par leur nature, une conduite du changement qui incite à la participation et ne soit pas perçue comme une injonction verticale. Pour cela, le pari qui est fait à ce stade est celui de l’évaluation : évaluations nationales conduites chaque année auprès d’élèves et/ou d’enseignants par les statisticiens du ministère de l’Education nationale[53] depuis 2011 dans le secondaire, avec cette année une enquête au primaire ; et outils d’auto-évaluation développés par le réseau Canopé à destination des établissements du primaire et du secondaire, pour développer la réflexivité des pratiques.

Ce qui est porté là c’est bien une mutation conceptuelle et pragmatique pour sortir d’une vision des enjeux scolaires strictement centrée sur le face-à-face professeur-élève indépendant du contexte de l’établissement. Si le climat scolaire n’est pas « la » solution miracle qui à elle seule va permettre de résoudre à la fois les problèmes d’apprentissage, de sécurité à l’école et d’inégalités sociales et scolaires, son amélioration est bel et bien considérée désormais par les chercheurs comme une condition nécessaire. Le défi cependant, au-delà des outils et bonnes pratiques ou des dispositifs d’évaluation, demeure l’implantation de pratiques quotidiennes et de politiques publiques pérennes. De ce point de vue, la présence ou non de la notion de climat scolaire dans les « circulaires de rentrée » du ministre, véritable repère programmatique de l’institution, est révélatrice d’un engagement : présente explicitement dans les circulaires de rentrée entre 2011 et 2017, la notion en a disparu depuis.

Proposition : Diffuser les outils existants d’auto-évaluation du climat scolaire des établissements pour engager tous les acteurs des établissements dans une démarche d’amélioration concertée. |

7. Changer la relation aux familles

Parmi les variables décisives du climat scolaire, la participation des parents d’élèves à la vie de l’école, qui concerne à la fois leur engagement dans la scolarité des enfants, leur implication dans la vie de l’établissement et leur dialogue avec les enseignants, est identifée comme un levier clé d’amélioration. Plus largement, la « coéducation », qui vise l’organisation de la relation entre parents et école pour que l’éducation puisse être un projet partagé entre enseignants et parents, s’est imposée ces dernières années comme un objet majeur de l’action publique à l’école.

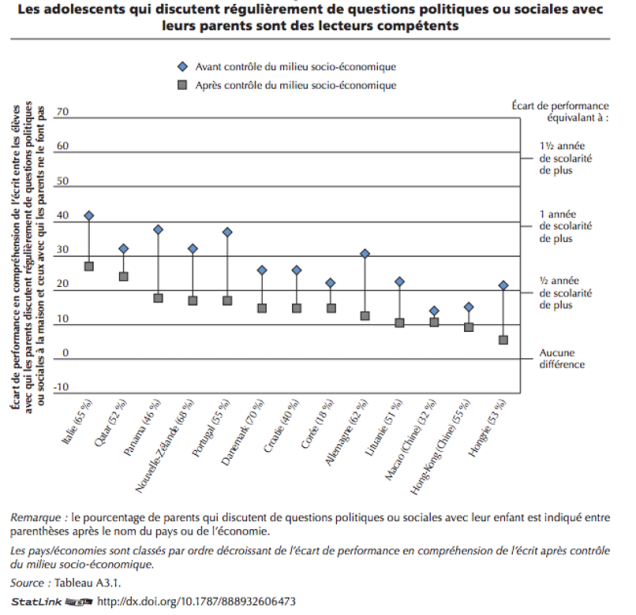

Pour l’OCDE, l’engagement des parents dans la scolarité des enfants est même l’un des principaux leviers sur lesquels agir pour améliorer à la fois la performance académique des enfants et les comportements dans l’école, quel que soit le niveau de scolarité et y compris après ajustement sur le niveau socio-économique des parents.

La période d’école à la maison imposée par le Covid a naturellement donné à cet enjeu une acuité particulière. L’engagement des parents dans le travail scolaire de leurs enfants comportait à l’évidence une première dimension, fondamentale, de suivi des devoirs : relayer les consignes, superviser le temps de travail, contrôler l’assiduité, assurer le rendu des devoirs, etc. : la capacité des parents à relayer de façon efficace les indications des enseignants est apparue décisive. Mais, comme l’ont montré certains chercheurs proches de l’OCDE[54], d’autres dimensions plus riches de l’interaction entre enseignants et parents demanderaient à être interrogées à la faveur de cette épreuve. Par exemple, les enseignants pouvaient aider et guider les parents sur la façon d’améliorer l’apprentissage à la maison, notamment en leur expliquant les objectifs d’apprentissage de l’enfant et en conseillant des activités ancrées dans le quotidien pour soutenir sa motivation. Dans le même temps, les parents pouvaient aider les enseignants à comprendre les problèmes rencontrés par les enfants, ou bien à s’appuyer sur leurs intérêts et préoccupations du moment pour structurer les apprentissages dans un sens plus stimulant. Parmi les bonnes pratiques mises en avant par l’OCDE pour soutenir les politiques éducatives en temps de crise, on trouve notamment des outils dédiés aux parents eux-mêmes, pour encourager leur implication et renforcer leur capacité à soutenir l’apprentissage des enfants[55].

C’est cet enrichissement de l’interaction entre l’école et les familles que l’on désigne sous le nom de « co-éducation », d’engagement ou de participation des parents, notion devenue un repère central des politiques d’éducation dans la dernière décennie. A l’OCDE et dans les publications de recherche internationale, la mise en avant de cette thématique s’appuie sur un argument d’utilité en termes de performance scolaire – l’engagement des parents améliore le niveau académique des élèves ; mais aussi sur des arguments de qualité de vie à l’école – les comportements des élèves et le climat scolaire s’en trouvent améliorés ; et enfin sur un argument d’équité : les élèves les moins favorisés voient leur situation améliorée par l’implication de leurs parents. Sur le site de l’OCDE intitulé « GPS des politiques éducatives », l’item dédié à l’implication des parents figure en bonne place[56], sur la foi de son efficacité démontrée via notamment l’enquête PISA 2012. Cette vague incluait en effet un volet spécifique (auquel la France n’a pas souhaité participer) sur les représentations et attitudes des parents à l’égard de l’éducation scolaire. Les analyses du rapport 2012 intitulé « Lisons-leur une histoire ! Le facteur parental dans l’éducation »[57] démontrent que le rôle éducatif des parents ne s’arrête pas avec le début de la scolarité et améliore les résultats des enfants pendant leur scolarité ainsi que, à plus long terme, leurs succès professionnels. Même sans connaissances scolaires importantes ni beaucoup de temps, l’engagement qui est associé à une meilleure réussite des élèves prend diverses formes, soit dans l’interaction entre parents et enfants (discussions entre parents et enfants sur des questions liées à l’éducation, supervision des progrès scolaires), soit dans l’interaction entre parents et école (communication avec les enseignants et participation active des parents dans l’établissement).

Qu’en est-il s’agissant des politiques éducatives en France ? La thématique s’est imposée sur l’agenda au cours de la dernière décennie, et sa reconnaissance a été consacrée par la loi de refondation de l’Ecole en 2013 : le rôle des parents est désormais reconnu au rang des principes fondamentaux de l’éducation énoncés au chapitre 1er du titre premier du livre 1er du Code de l’éducation, qui stipule désormais : « Pour garantir la réussite de tous, l’École se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative » (article L.111–1 du Code de l’éducation). Cette formulation entend aller bien au-delà de la représentation des parents au sein de la « communauté éducative » dans laquelle les lois Haby (1975) puis Jospin (1989) les ont inclus. La loi de 2013, elle, identifie le renforcement de la coopération entre l’école et tous les parents comme levier de la refondation de l’école et entend à ce titre renforcer le dialogue parents/enseignants en créant, dans chaque établissement d’enseignement, un espace dédié aux parents et à leurs représentants[58].

Si l’Education nationale soutient effectivement la création de tels lieux, en pratique les dispositifs créés restent largement dépendants de l’engagement des équipes et des problématiques locales, et la réalité de leur existence et de leur impact demeure difficile à évaluer. Ces espaces dédiés à la rencontre et à l’écoute des parents ont des modes de fonctionnement variables et sont plutôt concentrés sur les écoles primaires ; citons, entre autres exemples : les lieux « Passerelle » de transition entre la famille et la classe maternelle ; les espaces « Echanges parents » permettant de participer à des cours, ateliers, projets au sein de l’école ; un Café famille dans une maison de quartier défavorisé, ou encore les Cafés des parents®. Ils contribuent à adoucir la frontière entre école et hors école et sont en général portés par des équipes militantes, convaincues que le dialogue avec les familles aide à prévenir les difficultés précoces d’apprentissage en établissant une relation de confiance, notamment avec certaines familles dites « éloignées » du système scolaire.

L’autre grand dispositif de l’action publique qui est censé incarner la rénovation de la relation entre école et familles s’intitule « Mallette des parents ». C’est de fait aujourd’hui le principal levier mobilisé pour renforcer cette coopération ; mais son ambition est modeste et sa mise en œuvre reste incertaine.

De quoi s’agit-il ? Concrètement, l’objectif est de favoriser le dialogue entre enseignants et parents en systématisant les réunions trimestrielles, qui passent ainsi au nombre de trois au lieu des deux préconisées par le Code de l’éducation[59]. Ces réunions sont tout l’objet de la « Mallette des parents », expérimenté depuis 2008, dont l’actuel ministre a été le promoteur en tant que recteur à Créteil, et dont la généralisation figurait au rang des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017[60]. Expérimentée d’abord à certains niveaux de classes (en 6e, en 3e, puis en CP), conçue comme un ensemble d’outils guidant les équipes pédagogiques dans l’organisation et l’animation de trois réunions annuelles pour les parents, cette « mallette » prend aujourd’hui la forme d’un site internet[61] où parents et enseignants trouveront des conseils généraux pour un dialogue de qualité – et en pratique essentiellement des supports d’animation des réunions trimestrielles.

L’expérimentation conduite au tournant des années 2010 présente la particularité d’avoir fait l’objet d’une évaluation contrôlée de grande ampleur, confiée à l’Ecole d’économie de Paris[62]–[63]. Cette évaluation a conclu que l’intervention était très efficace, de nature à réduire les inégalités, et ce à un coût beaucoup plus faible que beaucoup de politiques envisagées dans la littérature. Les deux résultats majeurs de ce travail sont les suivants : 1) une intervention auprès des parents a un impact causal direct très positif pour améliorer les comportements des enfants, renforcer leur motivation, et réduire l’absentéisme et le risque de décrochage ; 2) l’implication des parents n’est pas seulement une préférence familiale individuelle subjective, mais bien une variable « malléable » et accessible à l’action publique, qu’un outil d’intervention simple – ici l’organisation de trois réunions collectives annuelles au collège – permet de modifier. Déployée dans un environnement défavorisé au plan socio-économique, cette expérimentation définit également l’implication des parents comme une variable d’intérêt dans la réduction des inégalités sociales à l’école.

En dépit de cette évaluation positive, l’outil reste aujourd’hui quasiment en jachère : les expérimentations n’ont pas débouché sur une action publique globale permettant de généraliser le modèle et d’infléchir les pratiques à grande échelle, mais seulement sur un site internet d’ambition très modeste quant aux outils proposés. Percutant et intuitif, d’efficacité démontrée dans une expérimentation contrôlée, simple d’usage et peu coûteux, facteur de réduction des inégalités sociales, en quoi ce dispositif fait-il donc problème pour n’avoir pas pu faire l’objet de la généralisation annoncée et demeurer largement méconnu ?

Il n’est besoin que de lire l’édito, signé de la DGESCO de l’époque Florence Robine, du site de promotion de la Mallette en 2016, pour se convaincre que l’enjeu de l’implication des parents est en soi un objet de controverse sérieuse dans l’univers de l’école :

« Accorder une place aux parents au sein de l’école, ce n’est pas la leur concéder parce que la loi nous y contraindrait, c’est bien au contraire reconnaître que tous les parents, parce qu’ils sont les premiers éducateurs de leur enfant, sont nos alliés, parfois ignorés ou méconnus, pour faire réussir tous les élèves. Reconnaître la place des parents, c’est faire que tous soient à nos côtés, en rassurant et dialoguant, afin qu’aucun n’hésite à franchir les portes de l’école. C’est enfin considérer que, sans eux, rien n’est possible. Car c’est avec leur appui, ou à tout le moins leur consentement, que l’enfant pourra, au fil de sa scolarité, véritablement grandir et s’épanouir. Et devenir, à l’abri des conflits de loyauté, une personne singulière. C’est ce qui nous oblige. Pour qu’une telle relation de confiance se crée entre l’École et les parents, il convient de reconsidérer certaines de nos pratiques pour instaurer et faire vivre la co-éducation »[64].

La rhétorique mobilisée ici suggère que la confiance et le dialogue entre école et parents seront difficiles car ils devront être « créés », « instaurés », sur fond de représentations et de pratiques que l’on devine contraires. L’objectif de l’action publique, en la matière, sera modeste : obtenir non tant l’appui mais au moins le « consentement » des parents à ce qui se passe pour leurs enfants en classe.

Ce statut de problème et de paradoxe de la relation école/familles est ancré dans les représentations communes. On l’associe couramment aux origines mêmes de l’instruction publique et à son ambition d’ « arracher » les enfants à leur destin familial : « La mise en place de l’Ecole de la République a permis de protéger les enfants de la double emprise d’un travail précoce aux champs ou à l’usine et d’un encadrement de l’Eglise. Ce contexte explique que l’école publique se soit développée en multipliant les barrières et les protections vis-à-vis des parents » [65]. Beaucoup a été écrit sur le sujet sous l’angle du « divorce » (G.Fotinos) [66], du « malentendu »[67] (F.Dubet), ou encore du « dialogue impossible »[68]. Car d’une part « l’école s’est construite contre les familles », comme l’affirme par exemple sans ambages le site de La Mallette des parents. Mais d’autre part et réciproquement, les parents seraient défiants vis-à-vis de l’école : pour Georges Fotinos par exemple, le sujet reste tributaire de « ce que certains chercheurs, politiques, associations refusent de voir: l’importance du phénomène de violence des parents » vis-à-vis des directeurs et enseignants, 1 parent sur 5 selon son enquête de 2015 ne respectant pas l’autorité de ces derniers sur leurs enfants[69]. En réaction à cette enquête, Frédérique Rolet du SNES notait ainsi : « Du côté enseignants, les différends majoritairement cités sont liés aux questions scolaires, à des problèmes de discipline vécus avec des élèves, les causes réelles ou supposées étant rapportées paradoxalement tantôt à une intrusion trop grande des parents dans la pédagogie, tantôt à un manque d’investissement des familles, leur supposée démission éducative. Entre surinvestissement de certaines familles et sentiment d’être disqualifiées pour d’autres, la question du rapport des parents à l’école doit trouver un nouvel équilibre »[70].

Au cours de la dernière décennie, deux rapports parlementaires ont cherché à résoudre ces difficultés originelles de la relation école/familles ; une mission de 2014 présidée par Valérie Corre[71] a tiré les leçons des débats difficiles que la loi de 2013 avait engendrés sur ce sujet et élaboré 25 propositions pour renforcer la « coopération éducative » de l’école avec les parents ; puis en 2018 une mission « flash » d’Aurore Bergé et Béatrice Descamps a fait le bilan de l’action publique conduite. Mais alors que la mission de 2014 mettait en avant la nécessaire généralisation du dispositif Mallette des parents, la mission de 2018 ne le mentionne même plus.