Enquête sur les représentations à l’égard de l’immigration de travail

L’immigration de travail, qu’en pensent les Français ? De nombreuses images négatives sont associées aux arrivées d’étrangers sur notre territoire. Pourtant, les Français savent aussi que les immigrés sont utiles sur la marché du travail. Au-delà des slogans et des préjugés, les représentations apparaissent moins figées quand elles concernent le monde du travail.

Nous avons voulu mesurer la tolérance des Français, non à l’immigration en général, mais à l’immigration de travail en particulier. Nous savons que l’immigration est aujourd’hui associée par beaucoup à l’islam radical, à la clandestinité ou à l’insécurité[1]. Ces représentations alimentent une opposition massive et constante à l’arrivée de nouveaux immigrés dans notre pays. Mais qu’en est-il lorsque l’immigration est associée au travail ? Lorsque la figure de l’immigré devient ou redevient celle du « travailleur immigré » ? Lorsqu’on met la focale sur la satisfaction de nos besoins économiques ?

L’immigration de travail est-elle plus tolérée que l’immigration en général ? C’est une hypothèse que nous voulions tester car elle semble corroborée par différents éléments d’enquêtes antérieures, dispersés mais convergents, ainsi que par des observations internationales récentes.

Les éléments d’enquêtes antérieures : selon une étude d’Odoxa réalisée en 2023, les Français soutiennent majoritairement la suppression du délai de carence de 6 mois pour permettre aux demandeurs d’asile de travailler après leur arrivée sur le territoire (64%).[2] Selon une enquête d’Ipsos réalisée en 2022, 60% des Français « reconnaissent à l’immigration un caractère indispensable dans de nombreux métiers où l’on manque de main-d’œuvre. »[3] Enfin, plusieurs enquêtes réalisées au moment des débats sur la dernière « loi Immigration » montrent qu’une majorité de Français soutenaient la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension.

Les observations internationales : on a pu observer, ces dernières années, que dans plusieurs pays de l’Union européenne, y compris ceux dans lesquels l’hostilité à l’immigration a atteint des sommets (Italie, Hongrie…), des dispositifs d’accueil de main-d’œuvre étrangère ont été mis en place (décrets « flussi » en Italie, système des « travailleurs invités » en Hongrie). De manière assez contre-intuitive, ils n’ont suscité aucune controverse et n’ont valu aucune chute de popularité aux gouvernements qui en ont pris l’initiative. En est-il de même en France ? L’hostilité de plus en plus bruyante à l’immigration en général pourrait-elle cacher une relative ouverture à l’immigration de travail en particulier sur fond de vieillissement démographique et de pénurie de main-d’œuvre dans un nombre croissant de secteurs ? Se pourrait-il que, conscients de la place qu’occupent d’ores et déjà les immigrés dans toute une série de secteurs économiques (santé, BTP, garde d’enfants, hôtellerie/restauration, etc.), les Français soient finalement mieux disposés qu’on ne le pense à l’égard des « travailleurs immigrés » ?

Ces questions sont capitales quand on sait les besoins de main-d’œuvre qui vont être les nôtres si nous voulons maintenir à un niveau acceptable notre ratio de soutien démographique (actifs/inactifs). Les travaux réalisés par Hakim El Karoui et Juba Ihaddaden pour Terra Nova ont montré qu’il faudrait pour cela que la France continue à accueillir à peu près autant d’immigrés qu’elle le fait aujourd’hui.

Les Français y sont-ils prêts ? Sont-ils réellement plus ouverts à une immigration de travail tournée vers la satisfaction de nos besoins économiques qu’ils ne le sont à l’immigration en général ? Craignent-ils les effets d’une telle immigration sur l’économie et les salaires ? Sont-ils disposés à reconnaître la « valeur travail » quand elle s’attache à des étrangers ? Ce sont ces questions que nous avons voulu trancher.

Méthodologie Cette enquête a été réalisée par le CREDOC du 7 mars au 12 mars 2025, auprès d’un échantillon représentatif de la population de 18 ans et plus. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne. 2000 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine ont été sélectionnées selon la méthode des quotas. Ces quotas (région, taille d’agglomération, âge, sexe, habitat individuel ou collectif et PCS) ont été calculés d’après le dernier recensement général de la population disponible. |

Des Français très mal informés

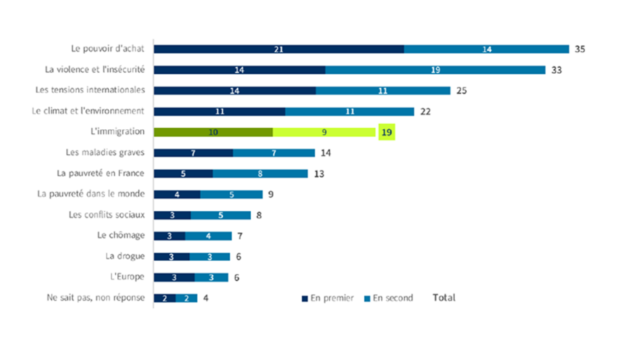

L’enquête relève que l’immigration a légèrement reculé dans l’ordre des préoccupations des Français : elle arrive désormais en 5e position derrière le pouvoir d’achat, l’insécurité, les tensions internationales et le climat. Seuls 19% des sondés la citent parmi leurs deux principales préoccupations du moment et ce sont surtout des personnes âgées et inactives.

Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ?

L’enquête confirme que les Français sont très mal informés sur le sujet, et ce dans des proportions spectaculaires, supérieures encore à ce que l’on pouvait attendre.

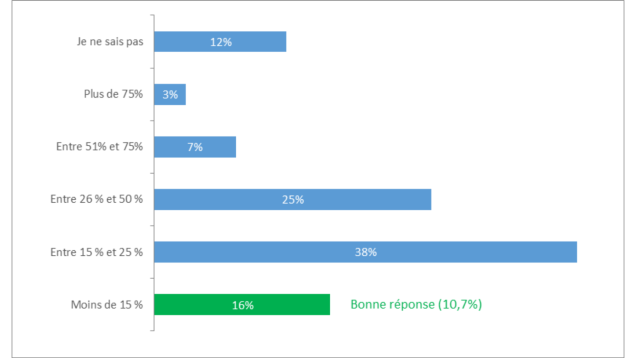

73% surestiment ainsi la part des immigrés dans la population (en réalité, 10,7% en 2023 selon l’Insee) : un gros tiers (35%) pense même qu’elle est supérieure à 25% ; et un sur dix (10%), que plus d’un habitant sur deux est un immigré. Au total, 84% des Français se trompent ou « ne savent pas » (12%).

Selon vous, quelle est la part des immigrés dans la population ?

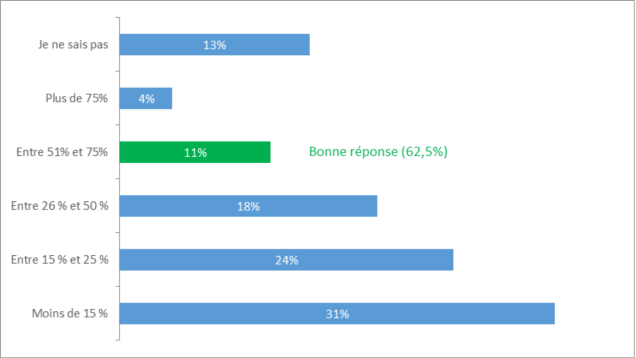

Ils sous-estiment par ailleurs la part des immigrés qui travaillent : alors que 62,5% des immigrés en âge de travailler occupent un emploi en 2023 selon l’Insee, 73% des Français pensent que moins d’un immigré sur deux travaillent. Au total, 89% des Français se trompent ou « ne savent pas ».

Selon vous, quelle proportion d’immigrés en âge de travailler occupe actuellement un emploi ?

La représentation dominante est donc que les immigrés sont deux à trois fois plus nombreux qu’ils ne le sont en réalité et qu’ils travaillent deux à trois fois moins qu’ils ne le font en réalité. Cette mésinformation croissante est certainement l’effet du bombardement médiatico-politique sur le thème de la « submersion migratoire » et de « l’immigration hors de contrôle ». Les Français en sont d’ailleurs partiellement conscients : 69% d’entre eux déclarent se sentir mal informés sur le sujet. Ce qui ne signifie pas forcément qu’ils pensent que les médias exagèrent la situation : ils peuvent aussi penser qu’ils la minorent ou qu’ils dissimulent la réalité (en 2022, selon une enquête Ifop-Fiducial pour Sud Radio, 80% des Français était d’accord avec l’idée que « l’immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement »).

Une nette opposition à l’arrivée de nouveaux immigrés

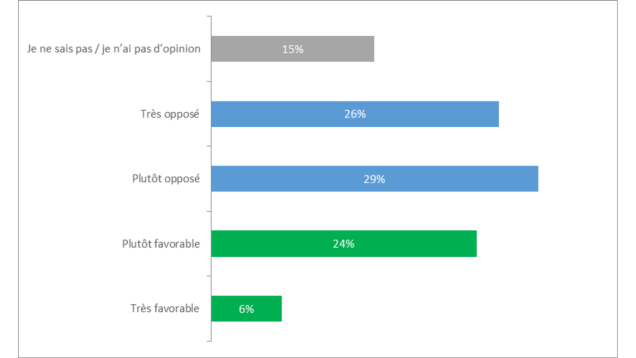

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant qu’une large majorité des personnes interrogées soient opposées à l’arrivée de nouveaux immigrés en France (55%) alors que ceux qui y sont favorables ne sont que 30% (15% ne se prononcent pas).

En général, êtes-vous plutôt favorable ou opposé à l’arrivée de nouveaux immigrés en France ?

Il est à noter que l’opinion sur cette question varie très fortement selon le degré de proximité avec des personnes immigrées. Nous avons construit une échelle de proximité à quatre degrés : proximité nulle, faible, intermédiaire ou forte en fonction des réponses à une série de questions (voir Annexe). Le résultat est que plus la proximité est élevée, plus le taux d’opposition à l’arrivée de nouveaux immigrés est bas, et inversement. Ceux qui n’ont aucune proximité y sont opposés à 64% (+9 pts de % par rapport à la moyenne) ; et ceux qui ont une proximité intermédiaire ne le sont qu’à 34% (-21 pts). En somme, plus on fréquente des immigrés, plus on est ouvert à ce qu’il en arrive de nouveaux. De même, 66% de ceux qui déclarent qu’il n’y a aucun immigré dans leur quartier sont opposés à l’arrivée de nouveaux immigrés, contre 49% de ceux qui déclarent qu’il y en a « un peu ».

Une tolérance sensiblement plus grande à l’immigration de travail

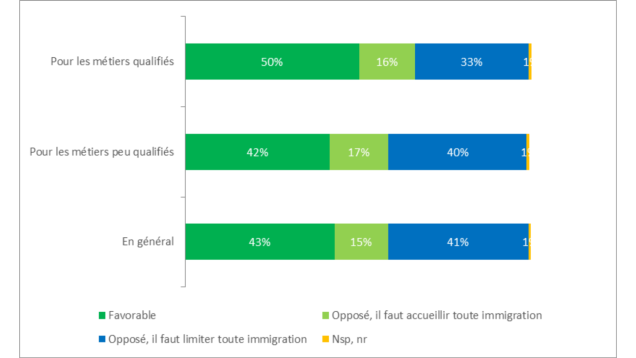

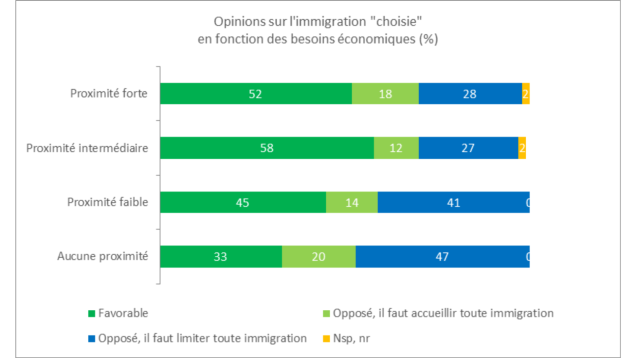

Quand on soumet aux Français l’hypothèse d’une immigration « choisie » en fonction des besoins économiques du pays, le tableau est cependant très différent : 43% s’y disent favorables contre 41% qui y sont opposés au motif qu’il faut « limiter toute immigration ». Il faut noter que 15% sont opposés à cette option au motif inverse qu’il faut « accueillir toute immigration ». Ils viennent donc s’ajouter à un camp de l’ouverture qui rassemble 58% des sondés sur cette question. L’exact inverse du rapport majoritaire précédent. L’immigration de travail est bien regardée différemment des autres formes d’immigration.

Êtes-vous favorable à l’immigration « choisie » en fonction des besoins économiques du pays ?

On retrouve ici le même niveau de corrélation avec la proximité déclarée avec des personnes immigrées : 70% de ceux qui déclarent une proximité intermédiaire avec des immigrés se déclarent favorables (+15 pts par rapport à la moyenne) contre seulement 53% de ceux qui n’ont aucune proximité avec des immigrés. De même, 67% de ceux qui déclarent vivre dans un quartier où il y a « beaucoup d’immigrés » se retrouvent dans le camp de l’ouverture, contre 55% de ceux qui déclarent vivre dans un quartier où il n’y a pas d’immigrés.

Il est à noter en outre que plus d’un quart (28%) de ceux qui se déclarent hostiles à l’arrivée de nouveaux immigrés se disent néanmoins favorables à une immigration « choisie » en fonction de nos besoins économiques. Ces « transfuges » basculent manifestement sur la question du travail.

Notons également que les équilibres changent quand on évoque une immigration qualifiée. Le score de ceux qui sont opposés « à toute immigration » tombe alors de 41% à 33% (-8 pts) et celui de ceux qui sont favorables augmente quasiment d’autant (de 43% à 50%, +7 pts). Comme on pouvait s’y attendre, l’ouverture à une immigration « choisie » qualifiée est donc plus grande que l’ouverture à une immigration « choisie » peu qualifiée qui, elle, reste proche des moyennes (42% de favorable et 40% d’opposés). Les cadres sont, parmi les sondés, les plus favorables à une immigration « choisie » qualifiée (64%) alors qu’ils sont potentiellement les plus concernés par une possible mise en concurrence sur le marché du travail. Les retraités y sont également particulièrement favorables (54%).

Êtes-vous favorable à l’immigration « choisie » en fonction des besoins économiques du pays ?

L’immigration n’est pas perçue majoritairement comme un fardeau économique

Bien sûr, l’immigration de travail peut être elle-même associée à certaines peurs. Certains redoutent en particulier qu’elle pèse négativement sur l’économie nationale ou encore qu’elle tire les salaires à la baisse[4].

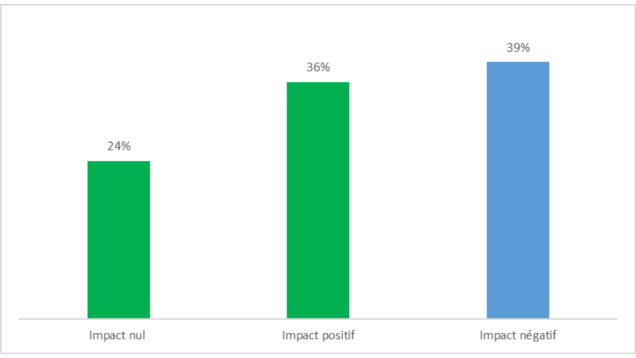

Nous avons essayé de mesurer ces craintes. Quand on demande aux Français quel est selon eux l’impact de l’immigration de travail sur l’économie française, seulement 39% estiment que l’immigration de travail a un impact négatif. 60% des personnes interrogées pensent qu’elle a soit un impact positif (36%) soit aucun impact (24%).

Selon vous, quel est l’impact de l’immigration de travail sur l’économie française ?

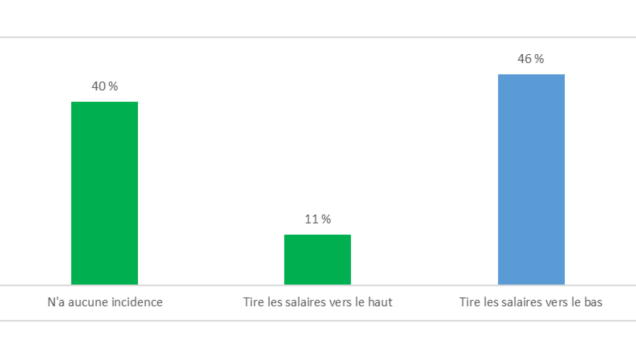

Les résultats sont plus partagés sur son effet sur le niveau des salaires. Une courte majorité (51%) pense que l’immigration de travail soit tire les salaires à la hausse (11%), soit n’a aucune incidence sur eux (40%), contre 46% qui sont d’un avis contraire (elle les tire à la baisse).

La présence de travailleurs immigrés affecte le niveau des salaires ?

Différentes enquêtes récentes arrivent sur ces deux derniers points (impact sur la vie économique et sur les salaires) à des conclusions sensiblement différentes. L’écart peut résulter d’effets de cadrage dans les questions posées. Par leur formulation, elles peuvent par exemple suggérer le fait acquis en désignant un responsable. Par exemple, des questions du type « Êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : L’immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas ? ».

L’ouverture aux travailleurs immigrés déjà présents

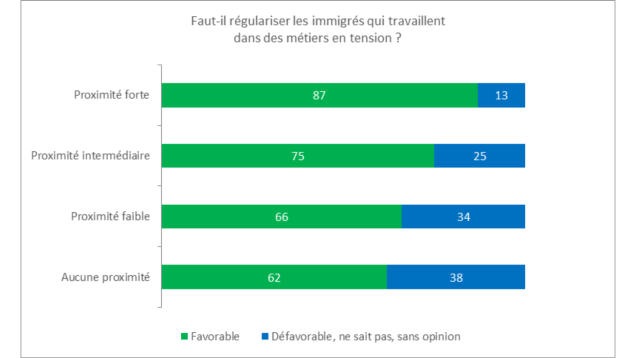

La tolérance à l’immigration de travail est plus marquée encore concernant les travailleurs immigrés qui sont déjà présents sur le territoire. 66% sont ainsi favorables à la régularisation des travailleurs immigrés sans papiers quand ils exercent dans des métiers en tension contre 32% qui y sont opposés. Ces résultats corroborent ceux de différentes enquêtes réalisées au moment de la « loi immigration » en décembre 2023. L’opinion voit là manifestement une immigration « utile ».

Seriez-vous favorable ou opposé à la régularisation des immigrés en situation irrégulière s’ils travaillent déjà dans des métiers où l’on peine à recruter ?

Près de la moitié (49%) de ceux qui se déclarent opposés à l’immigration « choisie » peu qualifiée sont favorables à la régularisation des travailleurs immigrés sans papiers qui exercent actuellement dans des métiers en tension.

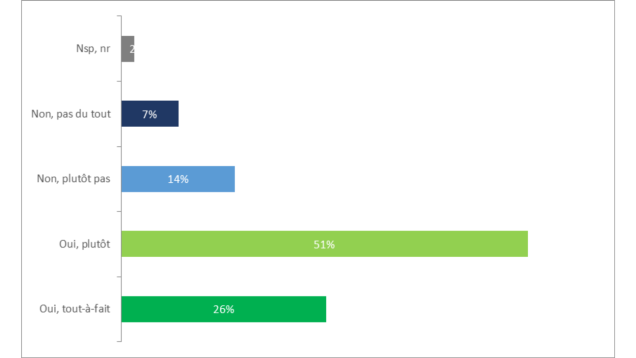

Surtout, près de 4 Français sur 5 (77%) estiment qu’une personne étrangère « mérite de devenir française » quand elle travaille, cotise et paie ses impôts en France depuis plusieurs années contre seulement 21% qui sont d’une opinion contraire.

Selon vous, une personne étrangère qui travaille en France, cotise et paie ses impôts en France depuis plusieurs années mérite-t-elle de devenir française ?

Il est à noter que 76% de ceux qui se déclarent très à droite (positions 8–9–10 sur une échelle politique de 0 à 10) suivent le jugement de la majorité. Idem pour 68% de ceux qui sont opposés à l’arrivée de nouveaux immigrés en France. Le facteur qui a le plus d’effet sur cette bascule, toutes choses égales par ailleurs, est, là encore, la proximité avec l’immigration, loin devant le positionnement politique.

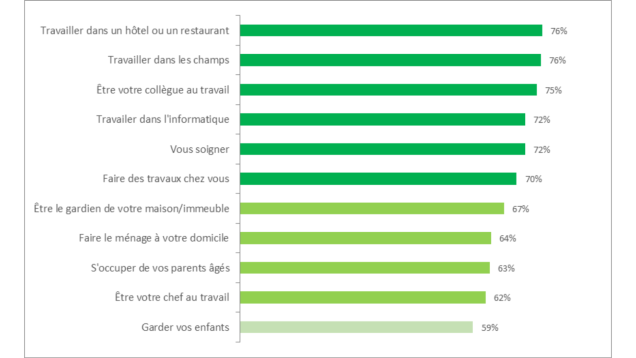

Nous avons également demandé aux sondés s’ils accepteraient qu’une personne immigrée occupe différentes positions professionnelles, ces positions renvoyant à divers secteurs (travailler dans un restaurant/hôtel ; dans les champs, les serres, les élevages ; dans l’informatique), à des relations hiérarchiques (être votre collègue ; être votre chef) ou à des fonctions touchant à la sphère privée (s’occuper de vos parents âgés ; vous soigner ; garder vos enfants…).

A l’ensemble de ces propositions, une large majorité répond positivement, de 76% pour le score le plus élevé (travailler dans un restaurant ou un hôtel) à 59% pour le score le plus bas (garder vos enfants). 75% des sondés acceptent l’idée qu’une personne immigrée soit leur « collègue au travail » et 62% l’idée qu’elle soit leur « chef au travail ». Au total, 43% des sondés acceptent les onze propositions que nous leur avons faites, et 67% en acceptent sept ou plus.

Accepteriez-vous qu’une personne immigrée occupe les postes suivants ? (% réponses positives)

Il est à noter que les réticences à l’égard d’un chef immigré (62% des personnes interrogées sont prêtes à l’accepter) sont moins fortes que les réticences à l’égard d’une femme cheffe (selon une étude Randstad Wormonitor de 2017, 67% des hommes et 61% des femmes préféraient être dirigés par un manager de sexe masculin).

Se méfie-t-on des immigrés quand il s’agit de faire garder ses enfants ou de s’occuper de ses parents âgés ? La lecture des réponses à la question « Accepteriez-vous qu’une personne immigrée occupe les postes suivants ? » (11e items) suggère un moindre engagement des personnes dans les items qui impliquent un contact avec la sphère privée (« vos enfants », « vos parents », « votre domicile »…). Faut-il y voir une forme de réticence à laisser entrer les travailleurs immigrés dans le champ de l’intime, c’est-à-dire une forme de défiance ? Ce facteur joue sans doute pour une part des répondants. Parmi ceux qui répondent « non » à la fois aux items « Garder vos enfants », « S’occuper de vos parents âgés » et « Faire le ménage à votre domicile », plus de 80% estiment qu’« on n’est jamais assez méfiant » et 83% sont opposés à l’arrivée de nouveaux immigrés en France. Mais ils ne représentent qu’une moitié de ceux qui disent « non » à au moins l’un de ces trois items. En réalité, ceux qui sont opposés à ce qu’une personne immigrée s’occupe de leurs parents âgés peuvent être favorables à ce qu’elle garde leurs enfants, et inversement. Quand on procède à une analyse des variables qui ont le plus d’effet sur leurs réponses à ces propositions toutes choses égales par ailleurs, on s’aperçoit que le fait de ne pas avoir de diplôme, d’être en dehors de l’emploi ou d’avoir entre 40 et 69 ans sont les meilleurs prédicteurs des réponses négatives. Cela s’explique aisément : parmi ceux qui répondent « non » à ces items, figurent des publics qui recourent très rarement à l’emploi de personnes à domicile, quelle que soit leur origine : ce sont des personnes issues des classes populaires peu diplômées qui n’en ont pas les moyens, en particulier. Mais ce sont aussi des inactifs ou des chômeurs qui vivent à leur domicile et pourvoient eux-mêmes à ces besoins. Ce sont également pour finir des personnes qui ne sont pas concernées : il est probable qu’on trouve plus de parents de jeunes enfants entre 25 et 39 ans qu’entre 40 et 59 ans. D’ailleurs, 25% des personnes qui n’accepteraient pas qu’une personne immigrée garde leurs enfants n’ont tout simplement pas d’enfant. |

D’ailleurs, les Français semblent peu disposés à discriminer entre immigrés de sexe masculin ou de sexe féminin. Quand on leur demande si, dans des relations de travail, ils feraient davantage confiance à une femme immigrée ou à un homme immigré, 50% répondent qu’ils font confiance aux deux et 32% qu’ils se méfient des deux. 82% ne font donc aucune différence selon le genre.

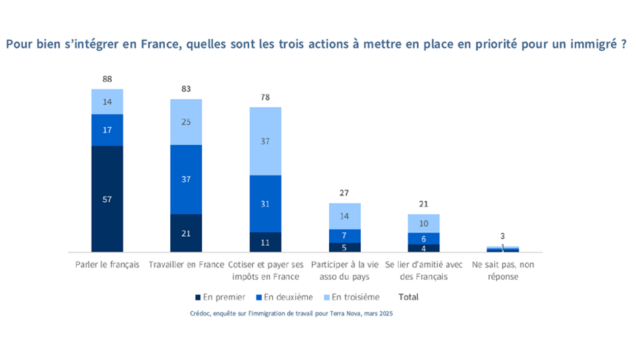

En réalité, si le travailleur immigré semble mieux accepté que d’autres figures de l’immigration, c’est parce que le travail est considéré comme le plus puissant facteur d’intégration, juste derrière la pratique de la langue française. 58% des sondés placent le travail en première ou deuxième position parmi les facteurs d’intégration, devant « cotiser et payer ses impôts en France » (42%), « participer à la vie associative » (12%) ou « se lier d’amitié avec des Français » (10%).

Il est à noter que le panel comporte une part de personnes immigrées nettement inférieure à la moyenne observée dans la population (2% au lieu de 10,7%). On peut imaginer que les réponses auraient été un peu différentes et sans doute plus favorables à l’immigration de travail si nous avions eu 10% ou 12% d’immigrés dans le panel.

ANNEXE

La proximité aux immigrés et la théorie du contact

La théorie du contact (parfois également appelée hypothèse du contact) est issue de la psychologie sociale. Selon elle, le contact entre membres de groupes différents peut réduire les préjugés et améliorer les relations entre les groupes. Elle a été formulée par Gordon Allport en 1954 dans son ouvrage The Nature of Prejudice. En matière migratoire, elle suggère que plus les interactions entre population native et population immigrée sont fortes et nombreuses, plus les préjugés reculent et plus l’acceptation progresse.

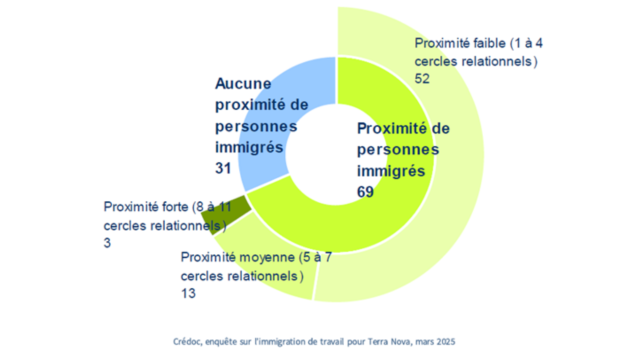

C’est ce que semble confirmer notre enquête. Nous pouvons mesurer en effet la proximité plus ou moins grande des sondés avec des personnes immigrées, selon qu’ils comptent des immigrés dans leur famille (parents, grands-parents, conjoint(e)…), leurs cercles amicaux, leur cercle professionnel (collègue…) ou leur entourage un peu plus lointain (quartier, monde professionnel au-delà des collègues).

Il en ressort que 48% des sondés (près de la moitié) comptent un immigré dans au moins un cercle de leur entourage proche : collègues de travail (27%), amis proches (27%), membre de la famille (16%), grands-parents (16%), parents (15%), conjoints (9%) ou employés à domicile (9%). Si l’on y ajoute la présence d’immigrés dans l’entourage étendu (quartier, travail au-delà des collègues directs), ce sont 69% des personnes interrogées qui ont une proximité avec des personnes immigrées.

En tout, 11 cercles relationnels sont ainsi définis. Sur cette base, nous avons construit une échelle de proximité à quatre niveaux :

- Aucune proximité (31% des sondés n’ont aucune proximité avec des personnes immigrées).

- Proximité faible (52% des sondés interagissent avec des immigrés dans 1 à 4 cercles).

- Proximité intermédiaire (13% des sondés interagissent avec des immigrés dans 5 à 7 cercles).

- Proximité forte (3% des sondés interagissent avec des immigrés dans 8 à 11 cercles).

L’analyse des données confirme que plus les sondés sont proches des personnes immigrées, plus ils sont disposés à accueillir de nouveaux migrants, à accepter une immigration cohérente avec nos besoins économiques, à régulariser des travailleurs sans papiers qui exercent dans des métiers en tension, etc. Inversement, moins ils sont proches, plus ils adoptent une posture de refus ou de rejet.

Une analyse multivariée confirme l’effet très significatif de la proximité aux immigrés sur les réponses à toute une série de question.

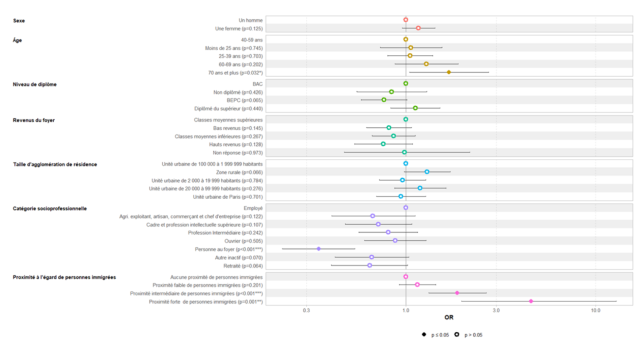

C’est notamment le cas sur la question « Êtes-vous favorable/opposé à l’arrivée de nouveaux immigrés en France ? ». Toutes choses égales par ailleurs, les personnes ayant une proximité faible avec des immigrés affichent en moyenne une opinion moins favorable. Chaque degré de proximité est associé à une moindre opposition, avec des coefficients tous significatifs, y compris pour les proximités faibles. Cela confirme un effet graduel et robuste de la familiarité avec l’immigration sur l’attitude envers l’accueil de nouveaux arrivants. Les moins de 40 ans et les diplômés du supérieur sont également moins opposés à ces nouvelles arrivées, indépendamment des autres facteurs.

Analyse multivariée 1

Opposition à l’arrivée de nouveaux immigrés

(En général, êtes-vous plutôt favorable ou opposé

à l’arrivée de nouveaux immigrés en France ?)

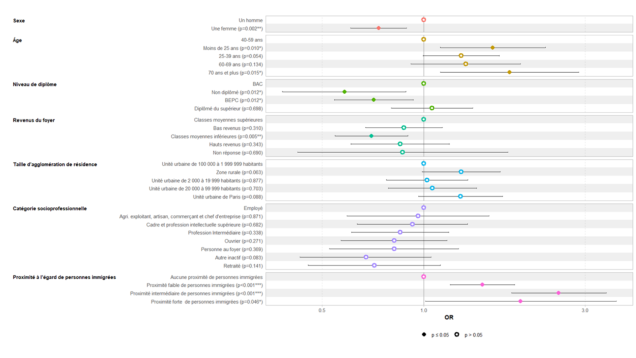

De la même façon, si on observe la population de ceux qui sont favorables à la régularisation des immigrés en situation irrégulière s’ils travaillent déjà dans des métiers où l’on peine à recruter, et si on recherche les variables qui ont le plus d’effet sur ce choix toutes choses égales par ailleurs, c’est l’indice de proximité aux immigrés qui ressort le plus fortement. Les personnes ayant une proximité forte à l’immigration sont jusqu’à quatre fois et demi plus susceptibles d’approuver la régularisation, comparées à celles qui n’ont aucune proximité ; l’effet demeure significatif pour la proximité intermédiaire également. Elle devient peu significative pour la proximité faible. Les 70 ans et plus se distinguent aussi par une plus grande acceptation de cette régularisation, toutes choses égales par ailleurs (mais avec une faible significativité).

Analyse multivariée 2

Adhésion à la régularisation

(Seriez-vous favorable ou opposé à la régularisation des immigrés en situation irrégulière s’ils travaillent déjà dans des métiers où l’on peine à recruter ?)

Enfin, la proximité favorise également l’approbation de l’immigration choisie en fonction des besoins économiques (y compris par rapport à celle de toute immigration sans sélection), en particulier dans les cas de proximité faible et intermédiaire. Les 18–24 ans et les 70 ans ressortent également comme plus favorables à l’immigration choisie.

Analyse multivariée 3

Adhésion à l’immigration choisie

(Êtes-vous favorable à l’immigration « choisie » en fonction des besoins économiques du pays ?)

[1] Quand on interroge les Français sur les enjeux qu’ils associent à l’immigration, le sujet de l’islamisme radical (cité par 43%) est celui qui se démarque le plus, tandis que la plupart des autres sujets sont cités dans des proportions équivalentes, que ce soient l’immigration clandestine (36%), le coût économique de l’immigration (36%), l’insécurité (34%) ou encore l’intégration de personnes d’origine étrangère (33%). Présidentielle 2022 | 60% des Français pensent « qu’il y a trop d’étrangers aujourd’hui en France » | Ipsos

[2] Immigration : 74% des Français rejettent la politique du gouvernement selon un sondage

[3] Présidentielle 2022 | 60% des Français pensent « qu’il y a trop d’étrangers aujourd’hui en France » | Ipsos

[4] Le regard des Français sur l’immigration – IFOP Dans cette enquête, 69% des sondés craignent qu’elle tire les salaires à la baisse.