Politique migratoire : l’exception espagnole

Tous les pays européens sont confrontés à une baisse des naissances qui fragilise les équilibres démographiques. Cette évolution a déjà des effets sur le marché du travail, où le recours à la main d’œuvre étrangère se révèle indispensable. Le cas espagnol étudié ici montre que la lucidité politique peut accompagner le réalisme économique.

L’immigration pour faire face au déclin démographique

L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. Longtemps pays d’émigration, l’Espagne devient une des premières terres d’immigration en Europe à partir des années 1990, en relation avec la croissance économique liée à son entrée dans l’UE. Le nombre d’immigré·es passe de 700 000 en 1999 à 5 millions en 2009. Après un recul dû à la crise économique de 2008, les arrivées repartent à la hausse depuis 2018. En 2022, les motifs d’entrée sont variés : circulation des citoyen·nes européen·nes, travail, regroupement familial ou raisons humanitaires.

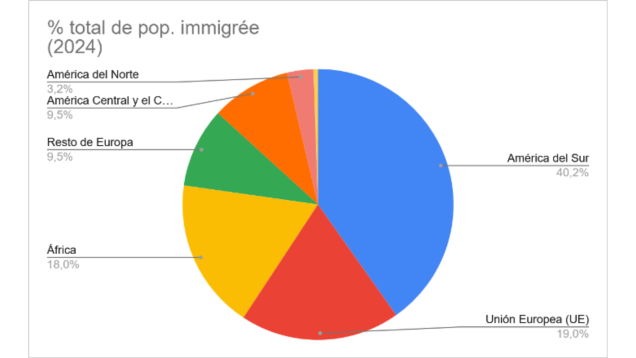

L’immigration compense partiellement le vieillissement démographique. Sans elle, la population espagnole pourrait chuter de 48 à 24 millions d’ici 2100. En 2025, près de 19 % de la population résidente est immigrée. 40 % viennent d’Amérique Latine, tandis que les Marocain·es sont devenu·es la première communauté étrangère. Dans l’ensemble il s’agit d’une immigration assez jeune. La naturalisation concerne en moyenne 150 000 personnes par an, selon un régime fondé sur la résidence. Ces tendances font des migrations un enjeu crucial pour l’avenir démographique et économique de l’Espagne.

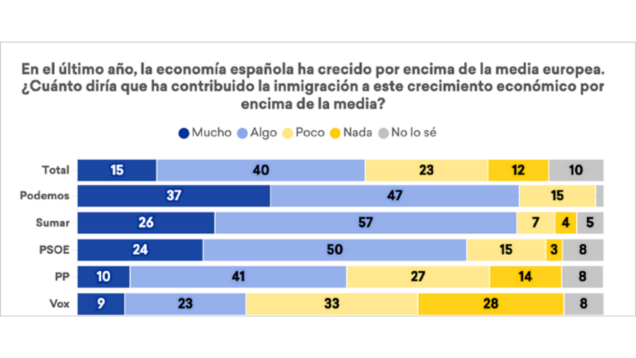

Travail et régularisations comme moteur de l’économie

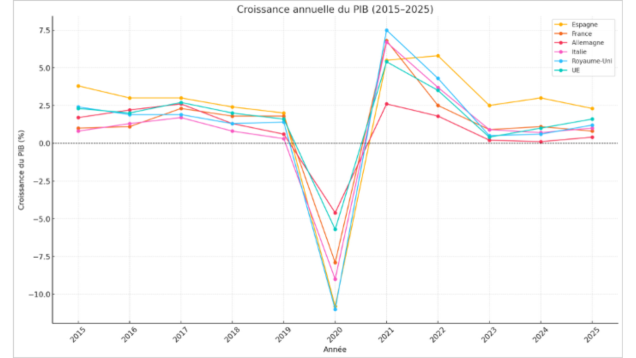

Début 2025, l’Espagne est le seul pays européen à voir son PIB croître (croissance de 3,2 % en 2024). Trois facteurs sont désignés comme participant à la croissance : le tourisme, le plan de relance européen et l’immigration. L’Espagne a ainsi su lier politique migratoire et besoins économiques en s’appuyant sur l’immigration pour soutenir sa croissance, notamment via l’intégration d’immigré·es déjà présent·es sur son territoire.

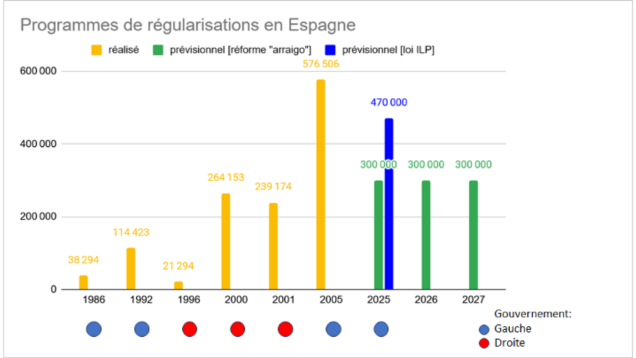

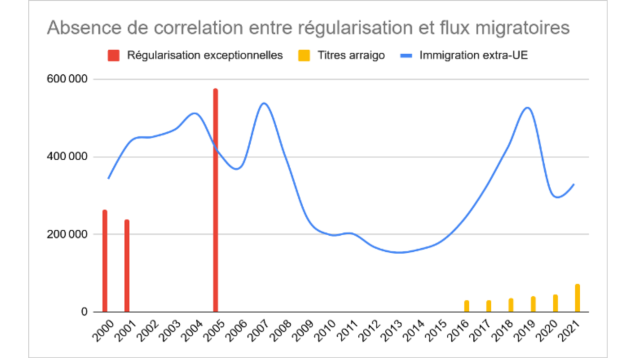

Les régularisations de travailleurs·euses sans-papier ont concerné 1,25 million de personnes entre 1985 et 2006, et quelques 900 000 personnes pourraient être concernées à partir de 2025, avec des dispositifs législatifs assouplis. L’impact de la plus importante vague de régularisation en 2005 (environ 600 000 personnes) a été évalué : aucune hausse des flux migratoires n’a été observée, contredisant le mythe de l’appel d’air. Au contraire, l’emploi formel a progressé pour les immigré·es sans affecter celui des nationaux, tandis que l’emploi informel a reculé. Les recettes fiscales ont augmenté sans hausse des dépenses publiques. Ces régularisations ont ainsi favorisé l’intégration, stimulé l’économie et amélioré les conditions de travail.

Garde-frontières de l’UE : contrôle, externalisation et accords bilatéraux

En tant que pays frontalier de l’Union européenne, l’Espagne est un point d’entrée majeur de l’espace Schengen. L’intégration de l’Espagne à l’espace Schengen a renforcé son rôle de garde-frontière de l’UE avec une forte pression, impliquant des contrôles accrus et des accords bilatéraux avec les pays tiers africains, notamment le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. La coopération migratoire s’inscrit dans des stratégies mêlant sécurité, aide au développement et réadmission.

Le plus récent plan « Espagne-Afrique 2025–2028 » propose une approche réaliste du sujet en estimant que les migrations en Afrique ne se limitent pas à un déplacement unidirectionnel vers l’Europe, mais sont plus complexes et souvent des déplacements de proximité. L’Espagne est l’un des seuls pays européens à augmenter son aide publique au développement en 2025.

En revanche, le droit d’asile, bien que reconnu par la Constitution espagnole, est faiblement appliqué : le taux de protection est parmi les plus bas d’Europe, l’accueil est inégal et les capacités d’hébergement insuffisantes. Les pratiques aux frontières, notamment les refoulements depuis les enclaves de Ceuta et Melilla, sont régulièrement dénoncées. En tension entre exigences européennes, enjeux sécuritaires et droits fondamentaux, la politique espagnole aux frontières révèle les contradictions d’un modèle tourné vers l’intégration par le travail, mais confronté à des contraintes de contrôle toujours plus fortes.

Intégration décentralisée par le travail

En Espagne, l’intégration des immigré·es repose principalement sur l’accès au travail. Depuis 2020, le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations, issu du ministère du Travail et indépendant de l’Intérieur, fixe les orientations en matière de politique migratoire et d’intégration. Sa mise en œuvre est largement décentralisée vers les Communautés Autonomes et les municipalités.

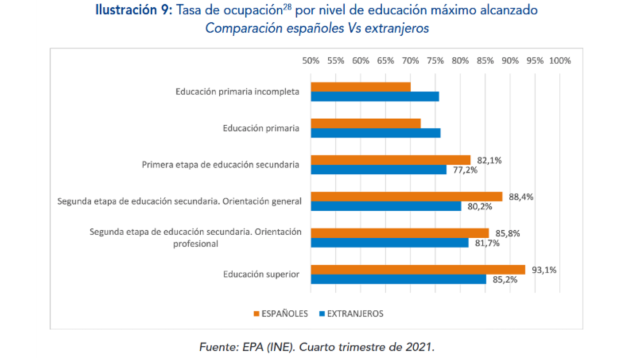

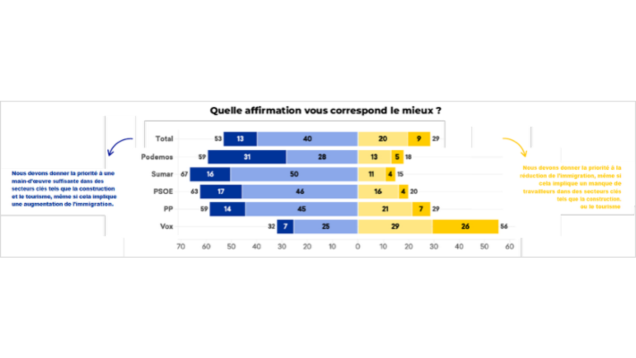

L’économie espagnole – notamment les secteurs du tourisme, du bâtiment, de l’agriculture et de l’hôtellerie-restauration – dépend largement de la main-d’œuvre étrangère. Entre 2021 et 2024, 40 % des nouveaux emplois ont été occupés par des immigré·es.

Les politiques publiques privilégient l’insertion professionnelle, avec l’implication des organisations patronales. L’acquisition de compétences et la reconnaissance progressive des qualifications facilitent l’intégration socio-économique. Toutefois, des obstacles persistent : précarité de certains emplois, accès au logement, ou encore inégalités d’accès aux droits. Le modèle espagnol se distingue par une approche pragmatique fondée sur l’inclusion via le travail malgré des parcours administratifs qui restent complexes.

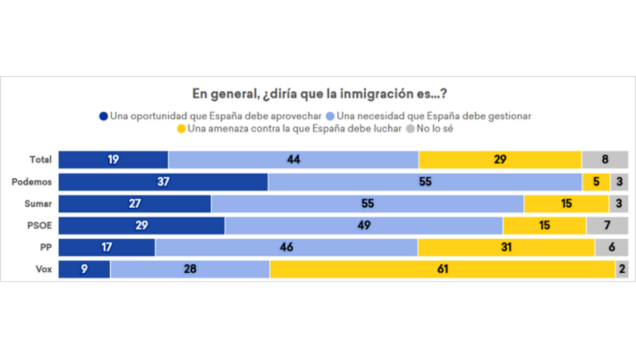

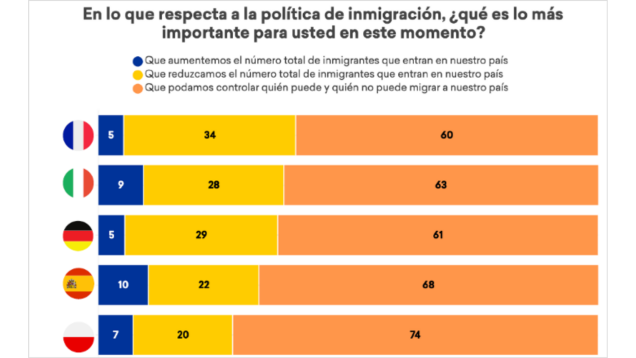

Une opinion publique majoritairement favorable, malgré la polarisation politique

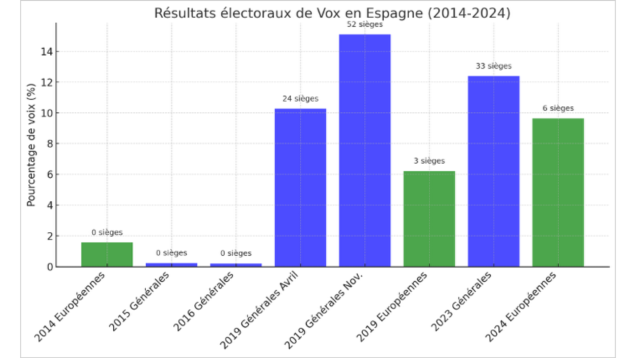

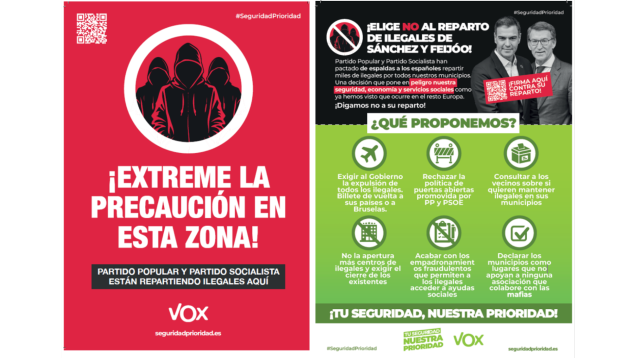

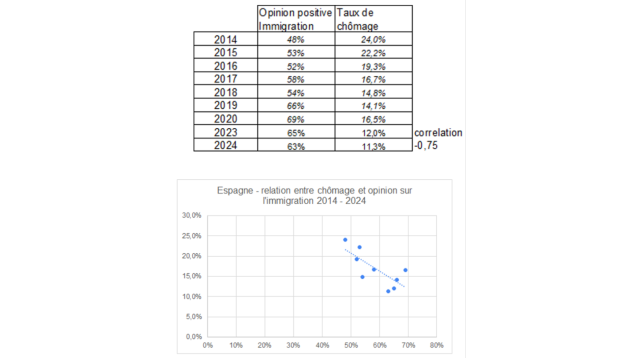

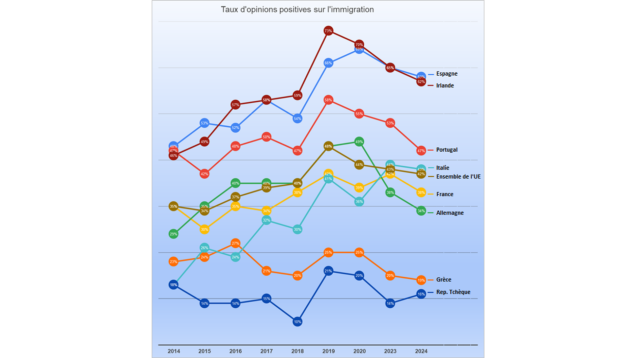

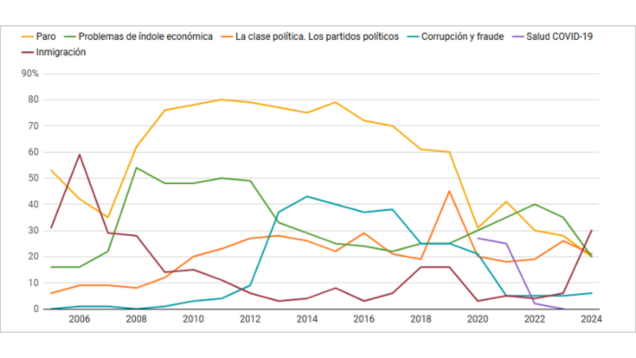

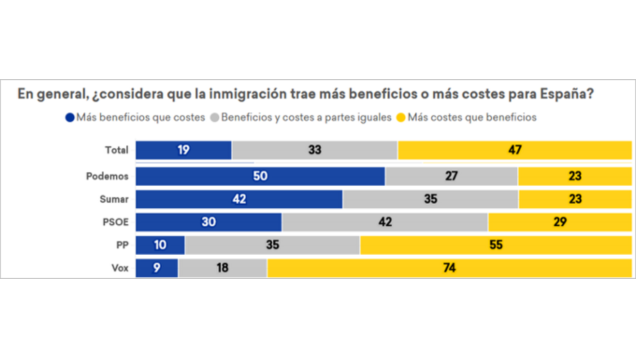

L’Espagne se distingue en Europe par une opinion publique relativement ouverte à l’égard de l’immigration, bien que marquée par une polarisation croissante. Le gouvernement de Pedro Sánchez assume une position singulière, défendant l’immigration comme une nécessité économique et démographique.

Cette approche contraste avec la montée du parti d’extrême droite Vox, qui a fait de l’immigration un levier de mobilisation électorale, notamment dans les régions les plus exposées aux arrivées. Les débats publics restent moins focalisés sur la sécurité que dans d’autres pays européens, et plus orientés vers les enjeux économiques ou humanitaires. Les médias jouent un rôle ambivalent, entre récits anxiogènes sur les arrivées irrégulières et valorisation du rôle des immigré·es. Malgré des tensions locales et une instrumentalisation politique croissante, une large majorité des Espagnol.es adhère à une vision pragmatique de l’immigration, fondée sur l’intégration par le travail et la reconnaissance de la contribution économique et sociale des immigré·es.

Résumé

Longtemps terre d’émigration, l’Espagne est devenue en quelques décennies l’un des principaux pays d’accueil de l’immigration au sein de l’Union européenne. Cette transformation rapide, amorcée dans les années 1990, a profondément marqué sa trajectoire démographique, économique et politique. En 2025, près de 19 % de la population résidant en Espagne est immigrée, avec des profils et origines très diverses telles que l’Amérique latine, le Maroc, ou encore l’Europe de l’Est. L’immigration constitue aujourd’hui un levier indispensable pour faire face au vieillissement démographique du pays, maintenir sa croissance économique et répondre aux besoins de son marché du travail.

L’Espagne se singularise par une politique migratoire pragmatique, centrée sur l’immigration de travail et fondée sur l’inclusion par l’emploi. Les programmes successifs de régularisations d’ampleur ont permis l’intégration de centaines de milliers de travailleurs·euses sans-papiers, sans générer d’appel d’air, avec un impact positif démontré sur les finances publiques et la croissance économique. Ce choix assumé s’appuie largement sur la tradition de dialogue social entre l’État, les syndicats et les organisations patronales et sur l’implication des collectivités locales. L’accès aux droits reste toutefois inégal, et les parcours administratifs souvent complexes.

La position géographique de l’Espagne en fait une porte d’entrée stratégique de l’espace Schengen. La gestion des routes migratoires, notamment à Ceuta, Melilla et aux îles Canaries, est marquée par des tensions récurrentes et des pratiques controversées. Les accords bilatéraux avec les pays frontaliers de départ et de transit, en particulier le Maroc, s’accompagnent de coopérations sécuritaires et de politiques de réadmission, dans un cadre européen contraint. Le taux de protection au titre du droit d’asile reste relativement faible et les capacités d’accueil sont insuffisantes.

Malgré la montée des discours à l’encontre des personnes étrangères, fortement portés par le parti politique Vox, l’opinion publique espagnole reste majoritairement favorable à l’accueil, portée la perception du rôle positif des immigré·es dans la société sur le plan économique. Les médias, les ONG et l’Église participent à cette dynamique. L’Espagne assume une politique migratoire singulière, fondée sur le travail et l’inclusion, son gouvernement actuel porte un discours humaniste dans un contexte européen de plus en plus polarisé et des politiques de fermeture et de rejet vis-à-vis de l’immigration.

Introduction

Longtemps pays d’émigration, l’Espagne est devenue, en quelques décennies, l’un des principaux pays d’immigration en Europe. Ce retournement historique, amorcé dans les années 1990, s’est opéré dans un contexte de croissance économique, de mutation démographique et d’intégration européenne. Aujourd’hui, près d’un cinquième de la population résidant en Espagne est née à l’étranger. Cette dynamique place la politique migratoire espagnole au cœur de ses enjeux économiques, sociaux et géopolitiques contemporains.

L’objectif de cette étude est d’analyser, dans toutes ses dimensions, la politique migratoire de l’Espagne telle qu’elle s’est construite et transformée depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Elle met en lumière la manière dont l’Espagne a articulé immigration, marché du travail et intégration, tout en tenant compte des exigences européennes en matière de contrôle des frontières, et ses engagements en matière de droit d’asile et de coopération internationale. En croisant les évolutions législatives, les pratiques administratives et les réalités économiques et sociales, l’étude met en évidence une approche pragmatique singulière fondée notamment sur l’inclusion par le travail et des régularisations massives.

Cette singularité espagnole, qui s’incarne notamment dans le rôle central des considérations économiques, soulève une question essentielle : en quoi la politique migratoire espagnole se distingue-t-elle de ses voisines européennes, et quels enseignements peut-on en tirer dans un contexte de recomposition des équilibres démographiques et politiques sur le continent ?

Pour y répondre, l’étude est structurée en cinq parties. Elle retrace d’abord l’évolution démographique et les flux migratoires depuis les années 1980 en Espagne (1), puis examine le rôle de l’immigration de travail et des programmes de régularisations (2). Elle analyse ensuite la politique aux frontières et l’asile (3), les dispositifs d’intégration (4), et enfin la façon dont le monde politique espagnol aborde l’immigration, sa perception dans l’opinion publique et son traitement médiatique (5).

1. Démographie et immigration, faire face au déclin

En Bref

L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. Longtemps pays d’émigration, l’Espagne devient une des premières terres d’immigration en Europe à partir des années 1990, en relation avec la croissance économique liée à son entrée dans l’UE. Le nombre d’immigré·es passe de 700 000 en 1999 à 5 millions en 2009. Après un recul dû à la crise économique de 2008, les arrivées repartent à la hausse depuis 2018. En 2022, les motifs d’entrée sont variés : circulation des citoyen·nes européen·nes, travail, regroupement familial ou raisons humanitaires. L’immigration compense partiellement le vieillissement démographique. Sans elle, la population espagnole pourrait chuter de 48 à 24 millions d’ici 2100. En 2025, près de 19 % de la population résidente est immigrée. 40 % viennent d’Amérique Latine, tandis que les Marocain·es sont devenu·es la première communauté étrangère. Dans l’ensemble il s’agit d’une immigration assez jeune. La naturalisation concerne en moyenne 150 000 personnes par an, selon un régime fondé sur la résidence. Ces tendances font des migrations un enjeu crucial pour l’avenir démographique et économique de l’Espagne.

Pour mieux cerner la politique migratoire menée par l’Espagne, il est nécessaire de s’attarder sur l’évolution des flux migratoires (1.1), sur les profils des immigré·es (1.2) ainsi que les conditions d’acquisition de la nationalité espagnole pour les immigré·es (1.3).

1.1 Émigration ancienne, immigration récente

L’Espagne a un rapport à l’immigration relativement récent dans son histoire. En effet, l’Espagne a davantage été un pays d’émigration jusque dans les années 1990, pour ensuite devenir l’un des principaux pays d’immigration en Europe dans les années 2000[1] (a), avec des motifs variés d’immigration (b), qui s’inscrivent dans un paysage de déclin démographique ©.

Les flux migratoires dans l’histoire espagnole contemporaine

Pour bien comprendre l’évolution des flux migratoires, il est utile de se référer au solde migratoire[2], qui mesure la différence entre les arrivées (l’immigration) et les départs (l’émigration).

Figure 1. Solde migratoire de l’Espagne, 1960–2022

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat et ‘Perspective Monde’, Université Université de Sherbrooke, Québec, Canada[3]

En ce qui concerne l’émigration, dès la fin du XIXe siècle, les départs des Espagnol·es avaient pour destination l’Amérique latine ainsi que l’Algérie et la France[4]. Dans les années 1960 à 1980, période marquée par le franquisme, les départs sont nombreux vers l’Europe, avec environ 1,3 million d’Espagnol·es qui quittent leur pays[5], tandis que plus de 100 000 nationaux émigrent vers l’Amérique latine, le Canada et les Etats-Unis[6]. Plus récemment, dans la dernière décennie, un flux vers la France et le Royaume-Uni des jeunes Espagnol·es a été constaté, en lien avec un rapport moins favorable entre niveau élevé de diplômes et opportunités de travail[7].

En ce qui concerne l’immigration, les flux significatifs d’arrivées vers l’Espagne datent des années 1990, sous l’effet d’une croissance économique largement attribuée à son entrée dans la Communauté européenne en 1986. L’immigration augmente rapidement jusqu’en 2009. En 1999, l’Espagne comptait environ 700 000 immigré·es, soit 1,6 % de la population pour atteindre plus de 5 millions en 2009, 10 ans plus tard, soit 12 % de la population[8]. Par la suite, la proportion des immigré·es dans la population fluctue, baissant en 2010 à 10,7 %, sous le double effet d’une hausse de l’émigration de ressortissant·es espagnol·es et de départ des immigré·es, liés notamment à la crise économique de 2008[9].

Figure 2. Part des étranger·ères dans la population espagnole, 1980–2024

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données de l’INE[10]

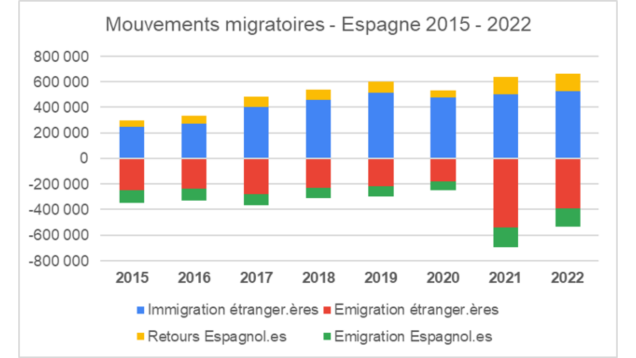

Immigration et émigration fluctuent ainsi depuis les années 1990 en fonction de la santé économique du pays. Au cours des années 1990, c’est notamment le secteur de la construction et de l’immobilier qui explose et attire les immigré·es[11]. A contrario, la crise économique de 2008 a entraîné une chute de l’immigration et une reprise de l’émigration, résultant en un solde migratoire négatif de 2011 à 2014, avant de repartir à la hausse[12]. D’autres facteurs expliquent également un recul de l’immigration, comme le développement d’une politique des visas à l’égard de certains pays d’Amérique latine ainsi que des incitations financières au retour des immigré·es[13]. Pour autant, les flux d’arrivées reprennent à partir de 2018[14], jusqu’à aujourd’hui, avec une parenthèse lors de la crise sanitaire du COVID.

Figure 3. Mouvements migratoires en Espagne, 2015–2022

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données INE et OCDE[15]

À la fin du premier trimestre 2025, selon les statistiques publiées par l’Instituto Nacional de Estadistica (Institut national de la statistique espagnol – INE)[16], sur une population de 49,2 millions d’habitants, l’Espagne compte 9,1 millions d’immigré·es (18,6 % de la population) dont 2,5 millions sont naturalisé·es espagnol·es, et 6,9 millions d’étrangers·ères (14,1 % de la population).

Figure 4. Population immigrée et étrangère en Espagne par rapport à la population totale, 1er trimestre 2025

Source : élaboration par les auteurs·rices à partir des données INE[17]

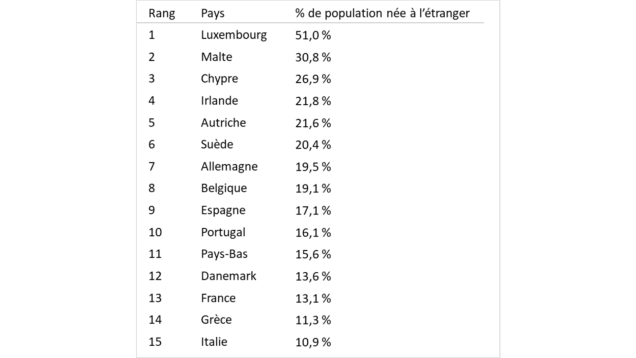

L’Espagne se classe, au 1er janvier 2024, au 9e rang des pays de l’Union européenne, en proportion de personnes nées à l’étrangers au sein de sa population[18].

Figure 5. Proportion dans la population de personnes nées à l’étranger, au 1/1/2024, classement des 15 premiers pays de l’UE.

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[19]

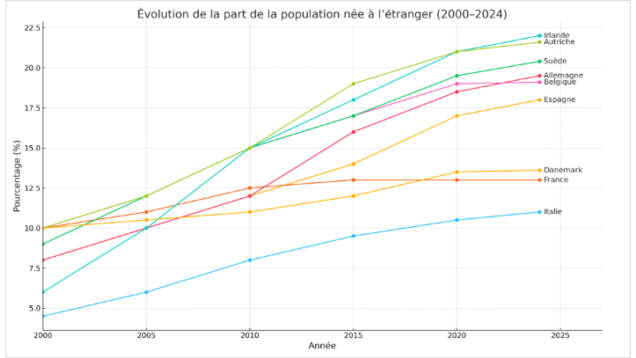

À propos de la tendance démographique de l’immigration en Espagne au sein de l’Europe, la dynamique comparée avec les autres pays de l’Union montre que l’Espagne, à l’instar d’autres pays comme l’Irlande ou l’Allemagne, a vu ces deux dernières décennies une augmentation très significative de sa population immigrée, représentant presque 20 % de sa population aujourd’hui, un écart très significatif avec certains pays comme la France ou le Danemark, dont la proportion d’immigrés n’augmente que faiblement sur la même période[20].

Figure 6. Evolution de la part de population née à l’étranger, dans 9 pays l’UE, 2000–2024

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[21]

b.Les différents types d’immigration vers l’Espagne

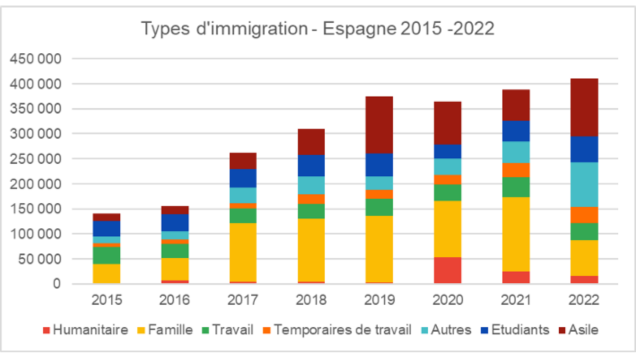

Figure 7. Nombre de titres de séjours délivrés par motifs en Espagne, par an, 2015–2022

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données OCDE – Perspectives des migrations internationales[22]

Selon l’OCDE, en 2022, la répartition des nouveaux immigrés admis en Espagne par motif est la suivante : 35 % au titre de la libre circulation au sein de l’espace européen[23], 11 % pour le travail, 22 % en tant que membres de la famille (y compris la famille accompagnante) et 5 % pour des raisons humanitaires. Environ 49 000 permis de séjour ont été délivrés à des étudiant·es en mobilité internationale dans l’enseignement supérieur et 35 000 à des travailleurs·euses migrant·es temporaires et saisonniers (à l’exclusion de la migration intra-UE). Par ailleurs, 150 000 détachements intra-UE ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2021. Ces travailleurs·euses détaché·es ont généralement des contrats de courte durée[24].

Figure 8. Distribution de l’mmigration par motifs en 2022 en Espagne

Source : rapport de l’OCDE, Perspectives des migrations internationales 2024 pour l’Espagne[25]

c. Immigration et déclin démographique espagnol

En Espagne, dès les années 1980, la fécondité est inférieure au simple remplacement des générations et l’accroissement naturel est négatif depuis 2015[26]. L’immigration a permis de stabiliser le pays sur le terrain démographique, avec une croissance moyenne annuelle de sa population totale de l’ordre de 0,5 % sur la dernière décennie. En l’absence d’immigration, l’Espagne est exposée à un déclin démographique, une décroissance démographique majeure d’ici 2040 qui mettrait son modèle social et économique sous forte tension[27].

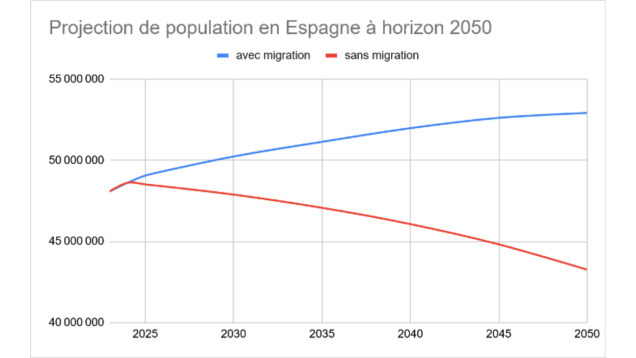

Figure 9. Projection de population en Espagne, 2025–2050

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat – Short-term population projections[28]

Les prospectives à long terme, ne prévoyant pas de rebond de la natalité, montrent qu’en l’absence d’immigration, la population de l’Espagne pourrait passer de 48 à 24 millions d’habitants d’ici 2100[29].

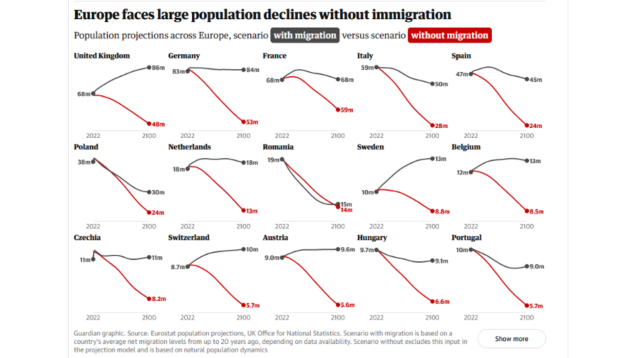

Le graphique ci-dessous, publié par le média The Guardian en février 2025, à partir de données Eurostat, projette le visage des populations européennes avec ou sans immigration. Selon cette illustration, si l’Espagne est très affectée par son déclin démographique[30], c’est une tendance commune à l’ensemble des pays européens.

Figure 10. Projections long terme à 2100 de population en Europe

Source : The Guardian[31]

La politique migratoire espagnole est donc en partie à considérer en regard de ses projections démographiques, compte tenu des besoins de main-d’œuvre d’une économie en croissance, ainsi que d’un modèle social redistributif reposant largement sur la proportion d’actifs au sein de sa population.

1.2 Des profils de plus en plus divers

Pour percevoir qui sont les personnes immigrées présentes en Espagne, il est utile de s’intéresser à leurs origines (a.), leur genre (b.) et leur âge (c.).

a. Origines géographiques

Figure 11. Origines des immigré·es en Espagne par zones géographiques, 2024

Source : élaboration des auteurs·rices à partir des données de l’INE[32]

Les nationalités d’origine des immigré·e.es sont d’abord liées à l’histoire coloniale de l’Espagne en Amérique latine, et à la proximité culturelle et linguistique qui en résulte. Ainsi, en 2024, 40 % de la population immigrée est issue de cette région. Ce sont ensuite les Roumain·es qui sont les plus nombreux jusqu’en 2012 (900 000), avant de diminuer au profit des Marocain·es (plus d’un million aujourd’hui). Les Britanniques arrivent dans les 10 premières nationalités d’origine, et la première de l’Union européenne (avant Brexit), avec un record en 2012 de 400 000 personnes, et près de 300 000 aujourd’hui[33].

La douceur du climat et l’attrait du mode de vie espagnol attire en effet des étrangers·ères d’Europe occidentale, en particulier du Royaume-Uni, qui se concentrent sur le littoral et dans les régions insulaires : retraité·es[34], mais aussi « digital nomads »[35], ou entrepreneurs des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration[36].

Population espagnole par pays de naissance :

Source: INE[37]

L’augmentation notable des flux en provenance de l’Amérique latine remonte aux années 1990. Alors qu’ils ne sont que quelques dizaines de milliers à résider en Espagne au début de la décennie, les graves crises financières, économiques et institutionnelles de la période 1998–2000, qui appauvrit brutalement les classes moyennes, génère des flux importants en provenance notamment de l’Equateur, de la Colombie et du Vénézuela[38].

À partir de 2002, et notamment suite à l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007, une expansion considérable de la diaspora roumaine dans différents pays de l’Union est observée, en particulier vers l’Espagne[39].

Enfin, avec une forte croissance ces dernières décennies jusqu’à aujourd’hui, ce sont les Marocain·es qui représentent les flux les plus importants, jusqu’à devenir la première communauté étrangère en Espagne. Cela s’explique par la proximité géographique : frontières terrestres avec le Maroc aux enclaves de Ceuta et Melilla, frontière maritime avec le détroit de Gibraltar et les îles Canaries.

En 2023, l’OCDE recense 52 % de femmes parmi la population immigrée en Espagne[40], proportion à l’image du reste de l’Europe[41]. Cependant, il existe des différences importantes en fonction de l’origine des immigré·es :

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les immigré·es d’Amérique du Sud (53,42 % de femmes) et d’Amérique Centrale (59,42 % de femmes).

Le rapport entre les femmes et les hommes originaires du continent européen est légèrement en faveur des hommes (52,41 % d’hommes).

Les hommes sont nettement majoritaires parmi les immigré·es d’origine africaine (subsaharienne et Nord-africaine) : la proportion de femmes dans ce groupe n’est que de 31,81 %.

La population immigrée venant en Espagne est globalement plus jeune que la population espagnole. Ainsi, 51,91 % des étrangers·ères résidant en Espagne (contre 32,66 % de la population dans son ensemble) sont âgé·es de 20 à 39 ans et 30,19 % des étrangers·ères sont âgé·es de 25 à 34 ans (contre 17,44 % de la population dans son ensemble)[42].

Les flux migratoires ont évolué dans le temps, qu’il s’agisse de l’émigration ou de l’immigration. Pour cette dernière, les profils des personnes venant s’installer en Espagne est variable mais peut être résumé en trois type de provenance : des anciennes colonies en Amérique Latine, de pays proches géographiquement, comme le Maroc, ou encore de pays membres de l’UE qui bénéficient de la liberté de circuler, comme les Roumains. Les immigré·es peuvent ensuite prétendre à la nationalité espagnole.

1.3 Les conditions d’acquisition de la nationalité espagnole

La principale voie d’acquisition de la nationalité espagnole pour les étrangers·ères est la naturalisation pour résidence, qui peut être demandée, en prouvant sa résidence « légale, continue et immédiatement antérieure à la demande », ainsi qu’un « degré suffisant d’intégration dans la société espagnole[43] ».

La période de résidence à démontrer est en principe de dix ans mais peut être réduite dans certains cas. Par exemple, la durée de résidence demandée est de cinq ans pour les personnes ayant le statut de réfugié·e ; deux ans pour les ressortissant·es originaires des pays d’Amérique latine ou de Guinée équatoriale ou encore un an pour celles et ceux qui sont né·es en Espagne[44].

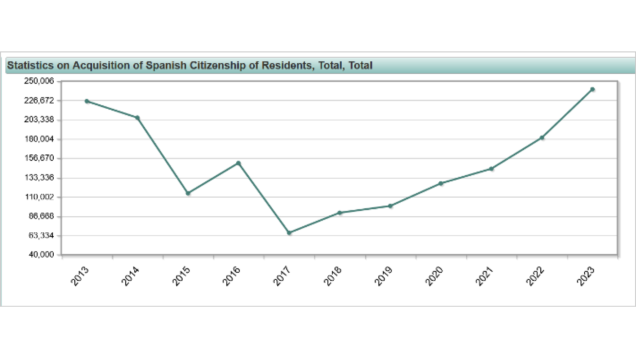

Sur la décennie 2013–2023, l’Espagne a accordé la nationalité à 150 000 personnes par an en moyenne[45], et ces deux dernières années à plus de 200 000 par an (240 000 en 2024[46]).

Figure 12. Nombre de personnes résidentes ayant acquis la nationalité espagnole, par an, 2013–2023

Source : INE[47]

En Espagne, l’acquisition de la nationalité pour les enfants nés sur le territoire espagnol de parents étrangers est régie par l’article 17 du Code civil espagnol[48], de même que pour les enfants dont au moins un des parents étranger est lui-même né en Espagne, né de parents apatrides ou de filiation inconnue.

Une douzaine de pays tels l’Argentine, le Brésil ou le Portugal, ont des accords spécifiques avec l’Espagne, permettant une acquisition facilitée de la nationalité pour les enfants nés en Espagne de parents étrangers, notamment des accords de double nationalité[49].

* * *

Le statut récent de pays d’immigration a influencé les choix de politique migratoire espagnole, en lien avec son évolution démographique, ses besoins économiques et son modèle social. Les profils des immigré·es sont variables, liés d’une part aux anciennes colonies latino-américaines et d’autre part aux zones géographiques les plus proches, mais sont, dans l’ensemble, plus jeunes que la population espagnole. L’objectif de l’Espagne est principalement d’attirer par le travail, pour intégrer et potentiellement accorder la nationalité aux immigré·es présent·es depuis un certain temps sur le territoire.

2. Immigration de travail et régularisations, pour la croissance économique

En bref

Début 2025, l’Espagne est le seul pays européen à voir son PIB croître (croissance de 3,2 % en 2024). Trois facteurs sont désignés comme participant à la croissance : le tourisme, le plan de relance européen et l’immigration. L’Espagne a ainsi su lier politique migratoire et besoins économiques en s’appuyant sur l’immigration pour soutenir sa croissance, notamment via l’intégration d’immigré·es déjà présent·es sur son territoire. Les régularisations de travailleurs·euses sans-papier ont concerné 1,25 million de personnes entre 1985 et 2006, et quelques 900 000 personnes pourraient être concernées à partir de 2025, avec des dispositifs législatifs assouplis. L’impact de la plus importante vague de régularisation en 2005 (environ 600 000 personnes) a été évalué : aucune hausse des flux migratoires n’a été observée, contredisant le mythe de l’appel d’air. Au contraire, l’emploi formel a progressé pour les immigré·es sans affecter celui des nationaux, tandis que l’emploi informel a reculé. Les recettes fiscales ont augmenté sans hausse des dépenses publiques. Ces régularisations ont ainsi favorisé l’intégration, stimulé l’économie et amélioré les conditions de travail.

Centrale pour le gouvernement espagnol, l’immigration de travail est au cœur des discussions politiques actuelles. En effet, même si l’immigration anticipée est assez faible (2.1.), les régularisations permettent d’intégrer des travailleur·euses étrangères·ers en grand nombre sur le marché du travail (2.2.).

2.1 Immigration de travail : moteur de la croissance économique espagnole

L’Espagne a fait de l’immigration l’un de ses moteurs de sa croissance économique (a.), les organisations syndicales et patronales sont impliquées pour combler les besoins de main-d’œuvre des secteurs en tension (b.), notamment pour les forts besoins de travailleurs·euses saisonniers dans le secteur agricole (c.).

a. Une croissance économique dynamique liée à l’immigration

Selon les Nations unies[50], il faudrait que l’Espagne intègre environ 12 millions d’immigré·es entre 2000 et 2050 pour répondre aux besoins de son marché du travail[51]. L’immigration s’avère être un des leviers du développement économique de l’Espagne, comme le confirme l’INSEE[52]. En effet, le pays connaît une forte croissance économique en 2024, plus forte que ses voisins européens[53]. Trois facteurs expliquent cette poussée : l’utilisation du plan de relance financé par des fonds européens, le tourisme et l’immigration[54].

Figure 13. Croissance annuelle du PIB dans différents pays d’Europe, 2015–2025

Source : Elaboration des auteurs·rices à partir des données Eurostat[55]

La croissance espagnole bénéficie de façon structurelle d’une dynamique démographique alimentée par la croissance de la population immigrée. En effet, les immigré·es rajeunissent la population, ce qui implique une population plus active et qui soutient l’économie[56]. Ainsi, entre 2021 et 2024, 40 % des emplois créés en Espagne ont été pourvus par des étrangers·ères, représentant quelques 800 000 emplois et soulignant l’importance de la dynamique démographique dans la croissance du PIB[57]. Selon certains auteurs, le gouvernement a fait le pari que les immigré·es deviendraient des contribuables, participant activement à l’économie espagnole[58]. En 2006 déjà, le média Les Échos en France relevait que « l’immigration joue un rôle capital dans le “miracle économique” espagnol »[59]. Le constat se fondait sur un rapport présenté par l’économiste espagnol Miguel Sebastian.

Dans les années 1990, l’Espagne tente d’organiser l’immigration économique, en étant le premier pays européen à mettre en place un système de quotas pour la délivrance de titres de séjour pour le travail[60]. Ce sont des syndicats et représentants d’employeurs qui négocient les quotas, par région et par secteur économique[61], ce qui leur donne une place importante dans la gestion de l’immigration et favorise son acceptation dans la société. Dès sa mise en place, le système de quota ne fonctionne pas, les seuils peinant à être atteints. Une solution pragmatique est alors envisagée, celle d’intégrer les personnes déjà présentes en Espagne, mais en situation irrégulière. Ainsi, le quota d’entrées annuel donne finalement lieu à des objectifs de régularisation annuels[62]. Ce système sera pérennisé par l’adoption d’une loi en 2000[63].

b. Le rôle des organisations syndicales et patronales dans la politique migratoire

L’Espagne connaît une longue tradition de dialogue social tripartite (Diálogo Social) entre gouvernement, syndicats et organisations patronales, un marqueur de son modèle politique et social depuis la transition démocratique de 1978. Ce dialogue social donne lieu à l’adoption de nombreux accords sociaux tant au niveau national que des Communautés autonomes, qui se traduisent ensuite par des législations, issue donc de cette négociation[64] (par exemple, le décret royal de 2024 sur les régularisations[65]). Ainsi, les organisations patronales, les branches professionnelles et les syndicats jouent un rôle moteur dans la politique espagnole d’immigration de travail[66].

Bien que la collaboration entre les organisations patronales, syndicales et l’administration espagnole sur la politique d’immigration du travail existait avant 2004 dans le cadre du Diálogo Social, c’est surtout à partir de cette date qu’elle s’est institutionnalisée. En effet, le programme de régularisation le plus important de l’histoire espagnole, élaboré en 2004 par le gouvernement, est le fruit d’une collaboration directe avec les syndicats de travailleurs CCOO (Comisiones Obreras, Commissions ouvrières), UGT (Unión General de Trabajadores, Union générale des travailleurs), et les organisations patronales, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Confédération espagnole des organisations patronales) et la CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises). L’accord conclu a notamment mis en évidence le besoin d’assurer l’intégration effective de la population immigrée sur le marché du travail et dans la société espagnole, soulignant que l’immigration de travail est « un domaine dans lequel il est essentiel que le gouvernement et les partenaires sociaux parviennent à un consensus[67] ».

Le gouvernement a par la suite institutionnalisé la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (Commission de travail tripartite sur l’immigration), rassemblant administration, organisations patronales et syndicats majoritaires, chargée de définir les orientations politiques de l’immigration de travail[68]. Cet organe consultatif permanent, rattaché au ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, est sollicité pour fixer les règles courantes en matière de gestion de l’immigration de travail et pour avis sur des réformes majeures, notamment en matière de régularisation et de besoins du marché du travail[69].

Lors de la campagne électorale des législatives de 2008, les principales organisations patronales espagnoles ont soutenu publiquement le bilan et la politique d’immigration du Gouvernement sortant (PSOE), reconnaissant l’intérêt du contrat d’intégration pour les étrangers·ères et la régularisation de 600 000 travailleurs·euses sans-papier de 2005[70].

Aujourd’hui, face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, des organisations patronales proposent des solutions pour intégrer les immigré·es en situation irrégulière dans le marché du travail. Ainsi, en mars 2025, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC, Fédération nationale de la construction) a lancé un plan visant une formation rapide de ces personnes, afin de répondre aux besoins du secteur du bâtiment. Ce plan comprend des cours de 60 à 100 heures pour faciliter leur insertion professionnelle et propose également d’élargir le catalogue des métiers en tension afin de recruter des travailleurs·euses qualifié·es depuis l’étranger[71].

Hostelería de España, principale organisation patronale du secteur hôtellerie-restauration, souligne qu’en 2024, 25 % des employé·es du secteur sont étrangers·ères. L’hôtellerie et la restauration est ainsi le secteur où la présence de travailleurs étrangers·ères est la plus élevée. Pour l’organisation patronale : « les travailleurs étrangers sauvent l’industrie hôtelière et soulagent le secteur[72] ».

Selon le secrétaire général de l’organisation patronale Hostelería de España, Emilio Gallego, l’immigration est un facteur « d’expansion et de croissance très positive » pour le secteur, compte tenu du fait que la pyramide des âges espagnole tend à vieillir[73]. « Le secteur appelle au recrutement à la source, en encourageant le recrutement de travailleurs dans leur pays d’origine afin de répondre à la difficulté de trouver des personnes en dehors de l’Espagne qui souhaitent rejoindre les bars et restaurants espagnols ». Le secrétaire général qualifie le modèle espagnol de recrutement à la source d’« insuffisant » pour une raison très claire : il est « inexistant ». Selon lui, l’Espagne a une « grande lacune » en ce qui concerne ce modèle d’immigration et « ne dispose pas d’un format puissant pour les visas de travail dans les pays d’origine avec le recrutement de travailleurs potentiels »[74].

c. Immigré·es dans le secteur agricole et programme de migration circulaire

Le secteur agricole espagnol dépend fortement de la main-d’œuvre étrangère, en particulier pour les travaux saisonniers, notamment dans des régions comme l’Andalousie (Almería, Huelva) et la Catalogne (Lleida). Elle est essentielle pour la récolte de fruits et légumes, souvent dans des conditions précaires[75].

Depuis 2000, l’Espagne a mis en place des programmes de migration circulaire, qui implique un retour dans son pays d’origine après chaque saison, avec des pays comme le Maroc, permettant le recrutement de travailleurs·euses saisonniers·ères pour des périodes déterminées[76]. En 2023, environ 17 200 personnes ont participé à ces programmes[77].

En 2022, un décret-loi est adopté pour faciliter l’obtention de permis de travail et de séjour temporaire pour les personnes étrangères, dans la continuité de la directive de l’Union européenne sur les travailleurs·euses saisonniers·ères de 2014[78]. Pour les rendre plus attractifs, et surtout pour améliorer les conditions de vie des travailleurs·euses saisonniers·ères, les personnes étrangères intéressées pourront désormais demander une autorisation de travail de quatre ans. Ce document permet à la personne concernée de travailler jusqu’à neuf mois par an, mais elle aura l’obligation de rentrer dans son pays après chaque saison de récolte. Au bout de quatre ans, s’ils et elles remplissent toutes les conditions, les travailleurs·euses pourront demander un permis de travail et de séjour de deux ans, sans obligation de retour régulier, ouvrant la voie à une résidence continue et à une possible demande ultérieure de permis de longue durée. La réforme prévoit aussi d’actualiser tous les trois mois une liste d’employeurs espagnols qui rencontrent des difficultés à trouver du personnel. Et ce, afin de faciliter l’embauche et de la rendre plus rapide[79].

En 2025, les Marocain·es constituent la plus grande communauté étrangère en Espagne, avec plus de 343 000 travailleurs·euses inscrit·es à la sécurité sociale. Environ 33 % d’entre elles et eux sont employé·es dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, des secteurs offrant des salaires inférieurs à la moyenne nationale[80].

L’immigration de travail est centrale en Espagne, pour répondre aux besoins du marché du travail, ce qui explique notamment les démarches entreprises pour des régularisations à grande échelle.

2.2 Régularisations : l’exception espagnole

L’Espagne a régularisé davantage que tout autre pays européen, avec 6 campagnes menées depuis 1985, ayant abouti à la régularisation d’environ 1,25 millions d’immigré·es entre 1985 et 2006[81] (a.). En 2025, le pays s’apprête à régulariser entre 300 000 et 500 000 personnes (b.), soutenu par une initiative législative populaire (c.), afin de réduire drastiquement le nombre de personnes sans-papier sur le territoire et inciter au travail déclaré. En dehors des programmes extraordinaires, l’Espagne dispose, via un titre de séjour dédié, d’un processus de régularisation basé sur la présence sur le territoire, dont plus de 300 000 personnes bénéficient fin 2024 (d.). La recherche, portant sur deux décennies, démontre l’absence d’effet « d’appel d’air » des programmes de régularisations, ainsi que leurs effets économiques et sociaux positifs (e.).

a. Historique des programmes de régularisations

Période 1985–2004

Bien que des premières procédures de régularisation aient eu lieu en 1968[82] puis 1978[83], la loi de 1985 relative aux ressortissant·es étrangers·ères constitue le premier programme de régularisation d’ampleur mis en place par l’Espagne. Il permet de régulariser en 1986, l’année d’entrée de l’Espagne au sein de la Communauté économique européenne, près de 40 000 personnes[84], en majorité des Marocain·es.

Dans les années suivantes, des programmes similaires sont mis en place avec la régularisation de 100 000 personnes en 1992 et de 20 000 personnes en 1996[85].

En 2000, un nouveau programme voit le jour, mais alors que le gouvernement et la société civile s’attendaient à quelques 80 000 à 100 000 demandes, plus de 240 000 demandes seront déposées[86]. Cet épisode donne lieu à une période de tensions sociales sur l’immigration, avec des occupations de lieux dans tout le pays, par des sans-papier demandant leur régularisation[87]. À l’issue de divers processus, l’Espagne régularise alors quelque 500 000 personnes sur les années 2001–2002[88].

À partir de janvier 2002, le Gouvernement en place (Parti Populaire – PP, à droite) déclare catégoriquement qu’il n’y aura plus de régularisation en Espagne, et prend des mesures visant à lutter contre l’immigration irrégulière[89]. Il s’y tiendra jusqu’en 2005.

2005

A la fin de l’été 2004, le Gouvernement du socialiste José Luis Rodriguez Zapatero (PSOE), décide de lancer un processus de régularisation massif, fondé sur des critères professionnels. Le but affiché du gouvernement est de faire émerger l’économie souterraine espagnole et de lutter contre le travail non déclaré[90].

Le programme de régularisation s’est attaché à faire basculer les travailleurs du secteur informel vers le secteur formel, accroissant les recettes fiscales et les cotisations de sécurité sociale, et favorisant l’intégration des immigré·es. Le programme résulte de la recherche d’un consensus entre le Gouvernement (PSOE), les syndicats, les employeurs, la société civile et les régions. Il a été motivé par une réelle demande de toutes les parties concernées pour répondre aux besoins du marché du travail et de la société. Il convient de noter à cet égard, que plus de 33 % des personnes dont la situation a été régularisée travaillaient comme personnel de maison[91], ce qui explique en partie le fort soutien du public à ce programme, de nombreuses familles ayant ainsi eu la possibilité de régulariser leur situation, en tant qu’employeurs ou salariées.

Les Sud-Américain·es, Marocain·es et Roumain·es forment la majorité des candidat·es au programme de régularisation de 2005, les pays les plus représentés étant l’Equateur (21 %), la Roumanie (17 %), le Maroc (13 %), la Colombie (8 %) et la Bolivie (7 %)[92]. Toutefois, le chiffre de 600 000 personnes régularisées représente moins de la moitié du nombre d’immigré·es sans-papier présent en Espagne à cette époque (1,7 million selon des estimations croisées[93]).

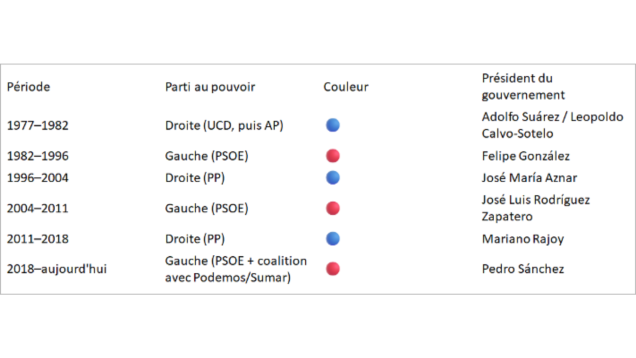

Figure 14. Nombre de personnes régularisées suivant les programmes de régularisation extraordinaires en Espagne

Historique 1986–2024, projections 2025 – 2027. Couleur politique du gouvernement au pouvoir lors des régularisations.

Source : élaboration des auteurs·rices, à partir des données historiques compilées par le Real Instituto Elcano et des prévisions communiquées par le Gouvernement espagnol[94]

b. Perspectives 2025

La dernière régularisation extraordinaire d’immigré·es remontait à 2005. Par un Décret Royal publié le 20 novembre 2024, le Gouvernement espagnol adopte une réforme de sa législation sur l’immigration[95], qui vise, à partir de son entrée en vigueur le 20 mai 2025[96], à régulariser des centaines de milliers de sans-papiers présents sur le territoire, en simplifiant les procédures d’obtention des permis de séjour et de travail. L’objectif est indiqué dans les exposés des motifs : il s’agit de répondre aux besoins économiques et sociaux de l’Espagne, tout en souhaitant que les personnes étrangères qui veulent s’installer en Espagne puissent bénéficier de nouvelles opportunités[97].

La réforme assouplit les conditions d’obtention des permis de séjour spécifiques appelés « arraigos », « enracinements » en français, destinés à des personnes en situation irrégulière, qui peuvent justifier de leur enracinement dans la société espagnole pour régulariser leur situation. Fin 2023, plus de 210 000 personnes disposaient d’un « titre enracinement » en Espagne, contre 900 000 personnes estimées en situation irrégulière[98].

Plusieurs types de titres de séjour sont créés dans ce programme de régularisation :

- « arraigo de la deuxième chance », pour les personnes dont le permis a expiré ;

- « arraigo socio-formatif » pour les personnes en formation professionnelle à un métier en manque de main-d’œuvre, permettant d’exercer un emploi dès le début de sa formation ;

- « arraigo socio-professionnel » qui réduit le nombre d’heures travaillées exigées, sous réserve de deux ans de résidence en Espagne ;

- « arraigo social » pour les personnes ayant des liens familiaux avec d’autres résident·es en situation régulière, réduisant l’exigence de résidence en Espagne à deux ans contre trois auparavant ;

- « arraigo familial », qui en plus des parents et enfants des citoyen·nes de nationalité espagnole, concerne à présent les parents d’enfants mineur·es et les aidant·es de personnes handicapées, originaires de pays extra européens.

La réforme prévoit également des aménagements pour les visas de durée de validité d’un an, qui sont désormais renouvelables pour quatre ans. Enfin, la nouvelle loi intègre aussi une régularisation temporaire pour les demandeurs·euses d’asile débouté·es qui pourront faire une demande pour le « titre enracinement » de leur choix à la condition de six mois de présence sur le sol espagnol. Ce processus extraordinaire doit durer un an et prend en compte le temps de présence pendant la demande d’asile.

En outre, le regroupement familial est assoupli, et la nouvelle autorisation de séjour pour les travailleurs·euses saisonniers renforce leurs droits et leur protection. Cette nouvelle loi permettrait la régularisation de 300 000 travailleurs sans-papiers par an d’ici 2027. « Une main d’œuvre indispensable pour maintenir le niveau de vie de l’Espagne d’ici 2050 », affirme le Gouvernement espagnol[99].

Si les objectifs de régularisations affichés emportent l’adhésion des défenseurs de cette politique, majoritaires dans la classe politique, un certain nombre de critiques, émanant de la société civile, sont émises quant à la complexité et aux obstacles à sa mise en oeuvre, mettant en doute la possibilité d’atteindre les objectifs de nombre de personnes régularisées par an. Parmi ces critiques :

L’exclusion des demandeurs·euses d’asile débouté·es hors période exceptionnelle : en dehors de la période exceptionnelle d’un an, désormais, le temps passé en Espagne pendant l’examen d’une demande d’asile ne sera plus pris en compte pour l’obtention d’un titre de séjour via l’« arraigo ». Ainsi, un demandeur débouté devra attendre deux années supplémentaires en situation irrégulière avant de pouvoir entamer une procédure de régularisation. Cette disposition est jugée injuste, car elle pénalisera des personnes déjà intégrées dans la société espagnole[100] ;

La complexité administrative et les obstacles bureaucratiques : malgré la réduction du délai de résidence requis de trois à deux ans, les procédures restent complexes. Les personnes étrangères doivent fournir de nombreux documents, obtenir des rendez-vous difficiles à décrocher, et faire face à des délais prolongés[101] ;

Des résultats mitigés pour l’« arraigo para la formación » : ce dispositif permet aux immigré·es de suivre une formation dans des secteurs en tension pour obtenir un titre de séjour. Cependant, sur les 23 097 personnes ayant suivi une telle formation entre 2022 et 2023, seules 1 347 ont obtenu un contrat de travail à l’issue de celle-ci. Ce faible taux de conversion souligne les limites de cette mesure[102].

c. Un projet de loi sur la régularisation issu d’une initiative législative populaire

En Espagne, l’initiative législative populaire (ILP) est un outil de démocratie semi-directe inscrit dans la Constitution espagnole qui permet à une proposition de loi soutenue par au moins 500 000 citoyen·nes espagnol·es (soit environ 1,26 % du corps électoral), d’être déposée au Congrès des députés[103].

Lancée par la plateforme citoyenne Regularización Ya (Régularisation Maintenant), une ILP intitulée « Esenciales », visant à régulariser environ 500 000 personnes en situation irrégulière en Espagne, a reçu un large soutien transpartisan, avec plus de 700 000 signatures récoltées après plus de deux ans de mobilisation, lui permettant d’être déposée au Congrès des députés, puis acceptée par une large majorité de 89 % des député·es le 9 avril 2024[104].

En mai 2025, le Gouvernement espagnol annonce vouloir passer un projet de loi correspondant, en procédure accélérée, qui doit permettre la régularisation de 470 000 personnes, à la seule condition qu’elles soient arrivées avant le 31 décembre 2024 en Espagne. Le texte, discuté avec les groupes parlementaires, doit permettre de délivrer une « autorisation pour circonstances exceptionnelles unique » et autoriserait toutes les personnes étrangères arrivées avant 2025 de résider légalement et de travailler librement sur l’ensemble du territoire espagnol[105].

Ces conditions d’obtention de titre de séjour, bien plus simples que celles de la réforme des titres « arraigos » de novembre 2024, permettrait, selon les partisans de l’ILP, d’atteindre les objectifs de régularisation dès 2025. Le calendrier de soumission du texte de loi au vote des députés n’est pas encore connu[106].

d. Les régularisations en dehors des programmes extraordinaires

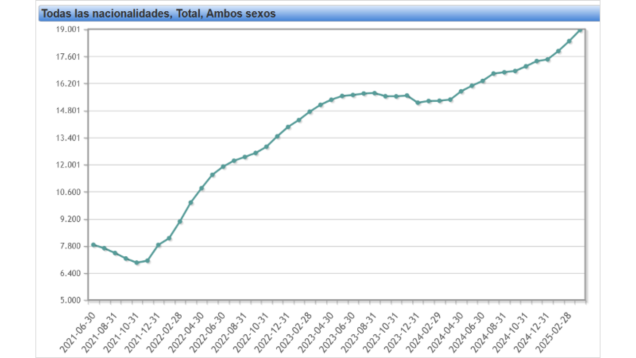

En dehors des régularisations extraordinaires, les personnes en situation irrégulière peuvent accéder à un titre de séjour via les procédures « arraigos », qui constituent la principale voie de régularisation individuelle. Au 31 décembre 2024, 313 075 personnes disposaient d’un permis de séjour valide accordé sur la base de leur « enracinement », en très nette augmentation depuis 2020[107].

Figure 15. Evolution du nombre de personnes bénéficiant d’un titre de séjour « arraigo », 2013–2024

Source : Observatorio Permanente de la Inmigración[108]

Les titres de séjour « arraigo » sont délivrés dans le cadre de procédures spécifiques destinées aux personnes en situation irrégulière pouvant justifier de leur enracinement en Espagne. Les principaux types et leurs conditions sont :

- Arraigo social : résidence continue en Espagne pendant au moins 3 ans, contrat de travail d’au moins 30 heures par semaine ou 20 heures si cumulées, absence de casier judiciaire.

- Arraigo laboral : résidence continue pendant au moins 2 ans, preuve d’une relation de travail d’au moins 6 mois, absence de casier judiciaire.

- Arraigo familial : liens familiaux avec des citoyen·nes espagnol·es ou des résident·es en situation régulière, conditions spécifiques selon le lien.

- Arraigo para la formación : résidence continue pendant au moins 2 ans, inscription à une formation professionnelle dans des secteurs en tension, absence de casier judiciaire.

Ces procédures permettent aux personnes en situation irrégulière de régulariser leur statut en Espagne en fonction de leur situation personnelle et professionnelle[109].

e. Impacts des régularisations et absence d’appel d’air

La politique de régularisation de nombreux·euses immigré·es en situation irrégulière menée par l’Espagne date des années 2000, ce qui permet d’en mesurer les effets avec un recul suffisant.

Ainsi, la vaste étude « Understanding the Effects of Granting Work Permits to Undocumented Immigrants » menée par trois économistes espagnols[110], publiée en 2023, analyse les conséquences de la politique espagnole de régularisation, sur la base des quelque 600 000 régularisations de 2005.

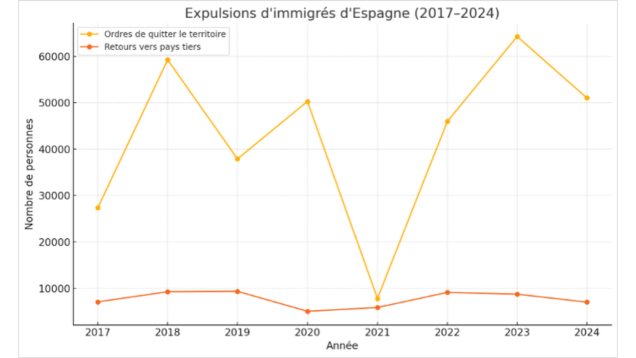

Elle démontre, en particulier, l’inexistence d’appel d’air et l’absence de corrélation avec les flux migratoires des années suivantes (par exemple l’immigration baisse fortement sur la période 2008–2016).

Par ailleurs, l’emploi formel des immigré·es augmente, tandis que celui des nationaux n’a pas été affecté. De plus, les programmes de régularisation d’ampleur entraînent une diminution de l’emploi informel, tant pour les nationaux que pour les immigré·es peu qualifié·es.

L’impact sur les recettes fiscales est nettement positif, avec une augmentation d’environ 4 000 euros par immigré·e régularisé·e, sans que l’on puisse constater une augmentation des dépenses publiques[111].

Figure. Flux migratoires extra-UE vs. régularisation en Espagne, 2000–2021

Source: élaboration des auteurs à partir des données INE et OPI[112]

* * *

L’Espagne a misé sur l’immigration de travail au bénéfice principal de son économie, ce qui se reflète dans la croissance de son PIB en 2024. Ce choix prend le pas sur d’autres motifs de délivrance de titres de séjour, notamment l’asile, nombre de demandeur·ses d’asile sont redirigé·es vers l’immigration de travail. Par ailleurs l’approche adoptée par le pays vis-à-vis de la surveillance de ses frontières est dictée par les règles européennes en raison de l’existence de l’espace Schengen.

3. Frontières extérieures et asile : l’influence européenne

En bref

En tant que pays frontalier de l’Union européenne, l’Espagne est un point d’entrée majeur de l’espace Schengen. L’intégration de l’Espagne à l’espace Schengen a renforcé son rôle de garde-frontière de l’UE avec une forte pression, impliquant des contrôles accrus et des accords bilatéraux avec les pays tiers africains, notamment le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. La coopération migratoire s’inscrit dans des stratégies mêlant sécurité, aide au développement et réadmission.

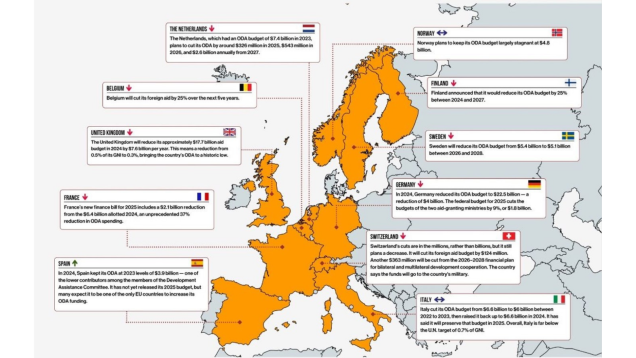

Le plan « Espagne-Afrique 2025–2028 » propose une approche réaliste du sujet en estimant que les migrations en Afrique ne se limitent pas à un déplacement unidirectionnel vers l’Europe, mais sont plus complexes et souvent des déplacements de proximité. L’Espagne est l’un des seuls pays européens à augmenter son aide publique au développement en 2025.

En revanche, le droit d’asile, bien que reconnu par la Constitution espagnole, est faiblement appliqué : le taux de protection est parmi les plus bas d’Europe, l’accueil est inégal et les capacités d’hébergement insuffisantes. Les pratiques aux frontières, notamment les refoulements depuis les enclaves de Ceuta et Melilla, sont régulièrement dénoncées. En tension entre exigences européennes, enjeux sécuritaires et droits fondamentaux, la politique espagnole aux frontières révèle les contradictions d’un modèle tourné vers l’intégration par le travail, mais confronté à des contraintes de contrôle toujours plus fortes.

La Constitution espagnole de 1978 mentionne expressément le droit d’asile (article 13 § 4). L’Espagne a adhéré à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, lors de sa période de transition politique, en août 1978[113]. Le pays est une des portes d’entrée vers l’espace Schengen, impliquant des responsabilités vis-à-vis des autres Etats membres (3.1). Une des stratégies espagnoles a été le développement d’accords bilatéraux (3.2.), tandis que la question de l’accueil et la gestion des demandeur·euses d’asile reste insuffisante (3.3.) ainsi que la situation des mineur·es non accompagné·es (3.4.). L’Espagne procède également à des éloignements, conformément aux exigences réglementaires européennes (3.5).

3.1 Les routes migratoires vers l’Espagne et les conséquences de l’espace Schengen

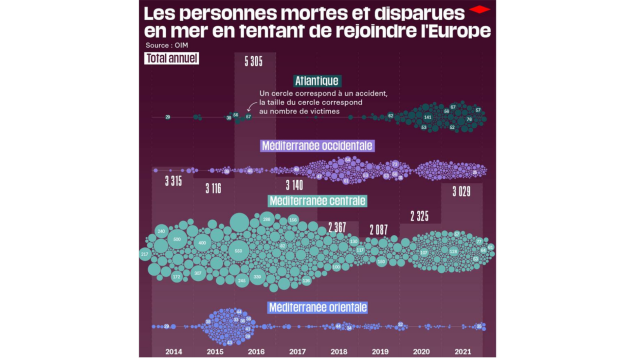

À partir des années 1990, en raison de la création de l’espace Schengen, concrétisé en 1995, la politique espagnole des visas évolue : la possession d’un visa devient une obligation pour un nombre plus important d’étrangers·ères, dont les Marocain·es[114]. Cette obligation pèse sur l’Espagne car elle possède une frontière externe de l’espace Schengen et doit, pour cette raison, renforcer ses contrôles au nom des autres pays de l’espace Schengen. Les traversées d’embarcations précaires se multiplient à partir des années 1990, même si des passages avaient lieu dès les années 1970, au départ des côtes Marocaines[115]. L’objectif des personnes migrantes est de passer le détroit de Gibraltar ou d’atteindre à la nage Ceuta ou Melilla[116], les deux enclaves espagnoles au Maroc (Ceuta se situe à 13 kilomètres des côtes espagnoles).

Les années 1990 marquent également les esprits espagnols avec des images récurrentes de personnes qui disparaissent en mer, et dont les corps sont retrouvés sur la côte, notamment sur les plages de Cadix[117], dans le sud de l’Espagne. Entre 1990 et 2010, une centaine de personnes meurent chaque année dans le détroit de Gibraltar en tentant la traversée[118].

Face à cette augmentation d’arrivées en situation irrégulière sur le territoire, le Gouvernement espagnol investit dans un grillage de sécurité en acier autour de ses enclaves marocains et dans un « Système intégral de vigilance extérieure » (SIVE installé sur la côte sud espagnole, imaginé en 1998 et effectif en 2002[119]), qui permet la détection d’objets mobiles dans un champ instable, autrement dit, en mer. La mise en place du SIVE va notamment avoir pour conséquence d’ouvrir la route migratoire vers les Canaries[120]. Le Gouvernement espagnol déploiera ensuite le SIVE également aux Canaries[121].

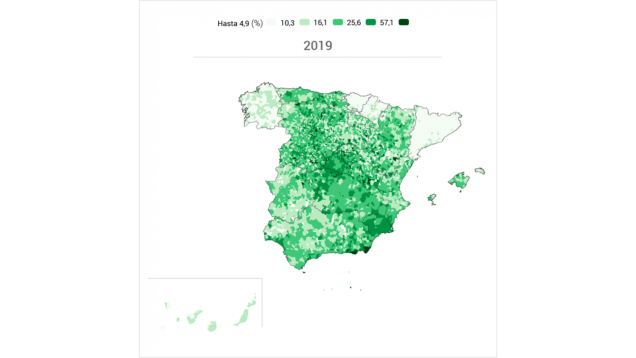

Ainsi, dès les années 2000, les contrôles exercés par le Maroc et cette surveillance du détroit de Gibraltar vont entraîner le développement d’une autre route migratoire, au départ du Sénégal ou de la Mauritanie, vers les îles Canaries[122], qui font parties de l’espace Schengen, contrairement aux enclaves de Ceuta et Melilla[123].

Figure 16. Personnes mortes et disparues en mer en tentant de rejoindre l’Europe

Source : données OIM traitées par Libération, 2022[124]

L’infographie ci-dessus permet de comprendre l’évolution des routes maritimes au cours du temps et leur dangerosité. La fermeture de certaines routes engendre l’ouverture de nouvelles, ce qui est particulièrement frappant avec la route Atlantique vers les Îles Canaries.

Les politiques contraignantes espagnoles et marocaines, induites par la surveillance de la frontière externe de Schengen, vont également avoir des conséquences sur les enclaves de Ceuta et Melilla. Bien qu’étant éloignées de plus de 400 kilomètres l’une de l’autre, des approches similaires de surveillance et de stratégies de passages existent. En septembre 2005, des rumeurs se propagent quant à un passage réussi du côté de Melilla[125], incitant les personnes dans les camps proches de Ceuta à une approche en groupe, qui sera répliquée début octobre à Melilla. Une dizaine de personnes sont tuées lors de ces évènements, et de nombreuses sont blessées[126]. L’Espagne déploie par la suite l’armée à Ceuta et Melilla[127]. Des épisodes de ce type se reproduisent régulièrement, notamment en juin 2022, lorsqu’un des affrontements avec les gardes-frontières aboutit au décès d’une quarantaine de personnes, selon l’ONG Caminando Fronteras[128].

Les routes migratoires évoluent régulièrement. Il y a ainsi une augmentation importante des passages vers l’Espagne entre 2015 (5 000 arrivées recensées) et 2018 (58 000 recensées) pour diminuer de moitié en 2019 (29 000)[129]. Depuis 2022, la route migratoire en provenance de l’Algérie se déplace vers l’Est pour atteindre les îles Baléares. 2 278 personnes sont ainsi arrivées sur ces îles en 2023, nombre en nette évolution en 2024 (3 700 comptabilisées entre janvier et octobre 2024)[130].

En plus des traversées maritimes, un réseau de passage de personnes par camions passant par Tanger au Maroc se développe, pour rejoindre Algeciras en Espagne. Cette voie a incité le le Maroc à construire une protection de 6 mètres de haut autour du port, avec l’appui de fonds européens[131].

Dans ce contexte, l’Espagne a très rapidement fait le choix de développer des partenariats avec les pays tiers, dans l’objectif double de peser sur les flux migratoires et d’assurer des partenariats commerciaux.

3.2 Des relations actives avec les pays tiers en matière de migrations

L’Espagne a très tôt investi la question des migrations dans ses relations avec les pays tiers. Cette démarche a été initiée depuis les années 1990 avec le Maroc. En effet, le Maroc est un interlocuteur privilégié : les immigré·es marocain·es représentent la plus grande communauté étrangère en Espagne (1 million de ressortissant·es en 2024) et ce pays frontalier est aussi un lieu de transit et de départ vers l’Espagne. Autre dimension à ne pas négliger, le Maroc et l’Espagne entretiennent des relations économiques importantes sur le terrain des importations et exportations[132].

En février 1992, les deux pays signent un premier accord bilatéral de réadmission, qui ne sera cependant pas appliqué avant les années 2000[133]. Celui-ci implique que le Maroc accepte de réadmettre les personnes qui ont transité par son territoire avant d’atteindre l’Espagne, quelle que soit leur nationalité. Cependant, le Maroc a rapidement voulu renégocier l’accord[134]. En effet, à part dans les cas d’entrées par Ceuta et Melilla, il est difficile de démontrer qu’un·e ressortissant·e étranger·ère non marocain·e a effectivement transité par le Maroc avant d’atteindre l’Espagne. Le Maroc a donc très peu repris en charge des personnes dans ce cadre[135].

Pour clarifier cette problématique, les deux pays sont parvenus à un accord prenant en compte la nationalité du conducteur de la « patera » (embarcation précaire) : s’il est Marocain, les personnes présentes sur le bateau sont supposées avoir transité par le Maroc et y sont reconduites[136].

De plus, l’Espagne s’appuie sur le Maroc pour contrôler les entrées sur son territoire. Ce rôle de surveillance déléguée des frontières entraîne un rapport de force diplomatique, le Maroc pouvant parfois faire usage de « chantage migratoire ». À ce titre, l’incident frontalier qui s’est produit en mai 2021, à la suite d’une crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, est particulièrement frappant. En réponse à l’accueil par l’Espagne en avril 2021 du représentant du mouvement indépendantiste sahraoui (Front Polisario)[137], le Maroc relâche ses contrôles à Ceuta. Environ 8 000 personnes, essentiellement marocaines, dont de nombreux·euses mineur·es, ont accédé à l’enclave espagnole en quelques heures, la plupart à la nage depuis la côte marocaine[138]. Les discussions diplomatiques aboutiront à un retour à la situation préalable en mai 2022[139], après deux années de crise[140], ce qui ne met pas fin aux incidents frontaliers pour autant. Ainsi, le 24 juin 2022, une trentaine de personnes meurent lors d’une nouvelle tentative d’entrée de près de 2 000 personnes à Melilla[141].

De façon plus structurelle, l’Espagne a développé sa coopération avec les États tiers dans le cadre d’un « programme global de régulation et coordination des étrangers et de l’immigration » (2001–2004), qui comprend la signature d’accords de réadmission mais aussi des aspects portant sur l’octroi de visas ou encore sur l’aide au développement[142]. Le programme prévoit également une collaboration et l’échange d’informations entre les services de police espagnols et ceux des pays d’origine ou de transit, ainsi que le renforcement des frontières extérieures. Avec l’Équateur et la Colombie, l’Espagne adopte deux accords en 2001, qui comprennent des quotas d’immigration de travail[143].

Dès 2003, l’Espagne adopte un accord de réadmission avec la Mauritanie, puis en 2006 un plan urgent de coopération qui aboutira également à la création d’un centre de rétention à Nouadhibou, pour les personnes expulsées des Canaries en situation irrégulière[144], l’accord concernant tant les Mauritanien·nes que les personnes provenant d’autres pays[145]. Vivement critiqué, le centre en question a notamment été surnommé « Guantanamito », en référence au centre de détention américain et aux conditions déplorable qui y règnent[146]. Sur ce plan, l’Espagne figure parmi les premiers pays européens à investir dans l’externalisation de sa politique migratoire, dans l’objectif d’empêcher les départs de personnes en situation irrégulière.

En 2006, l’Espagne affiche sa stratégie diplomatique avec un deuxième « plan Afrique » (période 2006–2008), précipité par l’arrivée d’environ 40 000 pirogues aux Canaries. Celui-ci lie immigration, sécurité et développement, alors que le premier plan (2001–2002) ne s’intéressait principalement qu’aux relations économiques[147]. En matière de sécurité, l’Espagne se positionne afin de participer à la stabilisation des pays en conflit, avec une présence diplomatique accrue, une coopération policière et un volet d’aide au développement. L’Espagne a ainsi été à l’origine de la mise en place de patrouilles Frontex, au Sénégal en 2006–2008[148] et entre la Mauritanie et les îles Canaries (opération Héra dès 2006[149]). Par la suite, les accords bilatéraux se multiplient (Gambie et Sénégal en 2006, Guinée et Mali en 2007, Niger et Cap Vert en 2008 et Guinée Bissau en 2009)[150], et seront parfois modifiés pour intégrer d’autres dimensions, comme par exemple le renforcement des capacités des services mauritaniens en matière de surveillance des frontières[151]. Avec cette série d’accords, « l’Afrique devenait une priorité de la diplomatie espagnole »[152].

En mai 2019, le « plan Afrique III » est publié. Il poursuit ces objectifs[153] et s’inscrit plus largement dans une volonté de partenariat durable, intégrant une stratégie commerciale. Si les objectifs commerciaux semblent atteints, avec l’implantation d’entreprises espagnoles ainsi que l’utilisation de la langue espagnole sur le continent, les résultats concernant la question des migrations sont jugés moins positifs[154]. Un « Focus Afrique 2023 »[155] est alors adopté en mars 2021 qui, dans la continuité du troisième plan Afrique, se concentre sur certains pays du continent : le Nigéria, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud d’une part, en tant que « pays phares », en raison de leur démographie et de leur situation économique, et le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et l’Angola, d’autre part, considérés comme « prioritaires ». L’Espagne cherche donc à investir le continent africain, alors que pendant longtemps, ses relations économiques et diplomatiques y étaient assez faibles, y compris avec la Guinée équatoriale, ancienne colonie[156]. Cette volonté d’investissement se traduit par une coopération commerciale, parfois accompagnée d’aide au développement, considérées comme des instruments classiques de politique extérieure, mais qui peuvent être aussi utilisés avec des objectifs de contrôle des flux migratoires. Ce qui n’est pas sans interroger sur le potentiel détournement des finalités de l’aide au développement[157].

Concernant les questions de migrations, le « Focus Afrique 2023 » indique, par exemple, soutenir des actions pour améliorer les capacités des pays d’origine et de transit en matière de contrôle aux frontières et de gestion des migrations, ou encore promouvoir des mécanismes migratoires réguliers[158].

Le « plan Espagne – Afrique » le plus récent couvre la période 2025–2028[159], plus dense que le « Focus Afrique 2023 », il propose une approche plus globale, avec des questions de développement durable notamment. De façon pragmatique, le plan mentionne la réalité des migrations sur le territoire africain, et relève que « les migrations sont des réalités complexes puisque les pays africains ne sont pas uniquement des pays d’émigration ; ils peuvent également être des pays de transit et des pays récepteurs »[160].

Il faut relever par ailleurs que les Espagnol·es, dans leur majorité, partagent l’idée que les immigré·es contribuent à la société d’accueil. L’opinion publique espagnole se montre ainsi très critique des accords d’externalisation des frontières avec les pays extérieurs à l’Union européenne et se déclare défavorable à l’expulsion d’immigré·es en situation irrégulière n’ayant commis aucun délit, surtout s’il ou elle travaille[161]. Les politiques migratoires visant à élargir les voies et les mécanismes légaux d’immigration vers l’Espagne bénéficient d’un bien large soutien (immigration de travail depuis les pays d’origine vers les secteurs économiques en manque de main-d’œuvre, corridors sûrs pour les réfugié·es, simplification de la reconnaissance des diplômes ou regroupement familial)[162].

Sur les questions migratoires, le « plan Espagne – Afrique 2025–2028 » indique se fonder sur trois piliers :

- « le traitement des causes profondes des migrations forcées, avec un renforcement des programmes de développement ciblant particulièrement les jeunes ;

- le dialogue avec les partenaires africains pour parvenir à une migration sûre, ordonnée et régulière ;

- et la lutte contre les réseaux criminels de migration irrégulière, qui mettent en danger la vie des personnes migrantes »[163].

Ce plan inscrit l’action sur la migration dans un ensemble plus large, correspondant également à l’augmentation de l’enveloppe allouée à l’aide publique au développement. En 2023, les parlementaires espagnol·es adoptent une nouvelle loi sur la coopération, pour le développement durable et la solidarité mondiale, qui remplace la précédente de 1998[164]. La loi va, pour la première fois, afficher un objectif d’augmentation de l’aide publique au développement à 0, 7 % du revenu national brut (RNB) à l’horizon 2030. En 2022, l’OCDE a estimé les dépenses de l’Espagne dans l’aide publique au développement à 4 milliards d’euros, soit 0,3 % du RNB[165]. Parmi la douzaine d’objectifs affichés, celui de « promouvoir une approche globale des migrations, axée sur les personnes et leurs droits, sur les causes profondes des migrations, sur la mobilité par des voies régulières, ordonnées et sûres, et sur le développement durable »[166] est notable. L’aide publique au développement est portée par l’AECID (l’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement), créée en 1998, et la FIIAPP (Fondation internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques). Comme le souligne le « plan Espagne – Afrique 2025–2028 », la FIIAPP joue aussi un rôle en matière de lutte contre la traite des êtres humains, avec des projets qui renforcent les capacités des institutions des pays africains à l’encontre de la traite (le plan donne comme exemple le projet A-TIPSOM au Nigeria, axé sur la prévention de la traite et du trafic des femmes et des jeunes filles)[167] ou encore la promotion de migrations légales et sécurisées (projet Migrasafe[168], qui consiste en des cours en ligne sur la migration régulière).

Figure 17. Evolution des politiques nationales d’aide au développement en 2025 en Europe

L’Espagne est le seul pays à augmenter son budget en 2025.

Source : Jesse Chase-Lubitz et Yula Marie Mediavillo, Devex, Mars 2025[169]

Cela étant, le Maroc reste l’un des objectifs prioritaires du Gouvernement espagnol, en cohérence avec la politique européenne sur les migrations. Le sujet de la migration est un levier diplomatique non négligeable, parfois qualifié de « chantage diplomatique » : « La conclusion d’un accord de pêche, la concurrence maraîchère, les trafics de drogue et de contrebande, les revendications territoriales (présides, îlot du Persil) ou l’avenir diplomatique du Sahara Occidental sont autant de sujets de désaccords dont le règlement est aujourd’hui conditionné par la gestion des flux migratoires qui transitent par le Maroc »[170].

Le Maroc bénéficie d’aides de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année, versés par l’Espagne à partir de leur part du EUTF (le fonds de l’Union européenne pour l’Afrique), notamment pour renforcer le système sécuritaire marocain[171].

L’autre partenaire sur lequel mise l’Espagne est la Mauritanie, qui a, par exemple, reçu 2 millions d’euros en 2020 du fonds EUTF pour améliorer sa gestion des migrations[172]. Par ailleurs, la Police nationale et la Guardia civile espagnole sont déployées en permanence en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie (une centaine de personnes). Ces pays ont accepté une coopération étroite avec l’Espagne sur les questions de migration irrégulière. Selon l’Espagne, ces opérations affichent des résultats « très positifs »[173]. Le déploiement de personnel est augmenté lorsque des activités des réseaux de passeurs sont détectées[174]. Cette approche est également bien présente dans le « plan Espagne-Afrique 2025–2028 » : « Nous continuerons à lutter contre l’immigration irrégulière et le trafic d’êtres humains, en privilégiant une stratégie préventive, menée en collaboration avec les pays d’origine et de transit »[175].

Une fois que les personnes ont accédé au territoire espagnol, malgré les accords d’externalisation et la dangerosité de la route migratoire, l’accueil fait aux demandeurs·euses d’asile – qui répond également à une exigence européenne – est critiquable.

3.3 Accueil et gestion des demandeurs·euses d’asile sous tension

L’asile est géré au niveau national par un organisme dédié, avec un taux de protection assez faible (a.), tandis que le dispositif d’hébergement des demandeuses et demandeurs d’asile est sous tension (b.), avec de nombreuses défaillances relevées (c.).

a. Gestion de l’asile

La demande d’asile a été réglementée en Espagne en 1984 pour la première fois[176], alors que la ratification de la Convention de Genève date de 1978. Le statut de demandeur·euse d’asile est reconnu par l’OAR (Oficina de Asilo y Refugio, Bureau chargé de l’asile et des réfugiés, sous autorité du ministère de l’Intérieur) qui délivre une « carte rouge » au bout de six mois de présence, permettant alors à la personne qui demande l’asile de travailler (à l’enregistrement de la demande c’est une « carte blanche » qui est délivrée). Des cours de langues sont dispensés dans les centres d’accueil, avec une visée professionnelle.

L’entretien pour la demande d’asile est réalisé par un agent de l’OAR qui décide dans un premier temps de la recevabilité de la demande. Dans un second temps, lorsqu’une protection est envisagée, le projet de décision est soumis à la Commission interministérielle de l’asile et des réfugiés (CIAR), qui accordera ou refusera la protection internationale, puis signée par le ministre de l’intérieur (en pratique par le sous-secrétaire d’État à l’intérieur)[177]. La CIAR est composée d’une représentation de chacun des services ayant des compétences en matière d’affaires intérieures et étrangères, de justice, d’immigration, d’accueil des demandeurs d’asile et d’égalité. La représentation espagnole du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) y participe également[178], mais ne peut qu’exprimer un avis consultatif sur les dossiers, sans droit de vote[179].

Alors que dans les années 2015–2016, l’Espagne n’a reçu qu’une dizaine de milliers de demandes d’asile (et moins avant), l’augmentation est progressive jusqu’en 2019, avec plus de 100 000 demandes d’asile cette année-là. En 2023, ce sont 163 200 personnes qui ont demandé une protection à l’Espagne (+ 37 % par rapport à 2022)[180]. Ce sont les Vénézuélien·nes qui demandent le plus l’asile (plus de 60 000), suivi des Colombien·nes et Péruvien·nes.

Le taux de protection en Espagne est très bas : 19,8 % en première instance en 2024[181], 12 % en 2023[182]. En pratique, les personnes qui demandent l’asile sont souvent réorientées vers un titre humanitaire ou vers le système de régularisation par le travail.

Par ailleurs, il existe également un titre de séjour humanitaire, qui est accordé par les mêmes autorités que l’asile[183]. Le fondement initial est la reconnaissance d’une vulnérabilité particulière, qui serait exacerbée en cas de retour dans le pays d’origine et qui nécessite un titre de séjour. En revanche, il est plus précaire qu’un statut de réfugié, puisque le titre n’est valide que pour une année, et ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Pour les étrangers·ères concerné·es, il est souvent plus simple de se tourner vers un autre fondement, comme le travail, pour obtenir un titre de séjour. Ainsi, le gouvernement a annoncé en 2019 que les Vénézuelien·nes (qui ont un faible taux de protection) dont la demande a été rejetée, peuvent prétendre au titre humanitaire. Cela leur permet d’accéder au marché du travail puis de changer pour un titre de séjour lié au travail[184].

En effet, la stratégie espagnole est concentrée sur le développement de l’immigration de travail et non sur l’asile, ce qui est symptomatique de l’approche pragmatique (voire utilitariste selon certains auteurs[185]) du gouvernement, qui privilégie l’immigration de travail pour l’économie du pays. Ainsi, le système de l’asile est assez peu réformé et connaît des difficultés récurrentes, notamment en ce qui concerne les structures d’accueil. En pratique, le système de l’asile est plus restreint que l’accès aux titres de séjour de travail, ce qui transforme de potentiels réfugié·es en travailleurs·euses[186], avec un statut moins protecteur.

L’Espagne a aussi accueilli plus de 200 000 Ukrainien·nes bénéficiant de la protection temporaire depuis 2022, se positionnant au quatrième rang des pays européens d’accueil[187]. Enfin, l’Espagne ne transfert que très peu de demandeurs·euses d’asile dans le cadre de la procédure Dublin, étant davantage destinataire de demandes : 9 000 demandes des autres pays à l’Espagne contre 600 demandes espagnoles aux autres pays en 2022[188].

b. Accueil des demandeuses et demandeurs d’asile

L’Espagne est fortement régionalisée, cependant l’Etat central reste seul compétent en matière de « nationalité, émigration, statut des étrangers et droit d’asile » (article 149–2 de la Constitution). C’est le ministère de l’Inclusion, des Migrations et de la Sécurité sociale, créé en 2020, qui s’occupe de l’hébergement des personnes en demande d’asile, tandis que les centres qui accueillent les personnes en situation irrégulière relèvent du ministère de l’Intérieur. La question de la gestion de l’accueil arrive tardivement en Espagne, en raison de son statut de pays d’émigration et de transit pendant plusieurs décennies. Elle est introduite sous l’impulsion de l’Union européenne, à cause des obligations européennes d’accueil des demandeurs·euses d’asile.

Actuellement, les règles d’hébergement varient en fonction du statut de la personne, selon qu’elle est en demande d’asile ou en situation irrégulière. Les immigré·es qui possèdent un titre de séjour et qui ne sont pas en demande d’asile, peuvent être hébergé·es s’ils et elles sont en situation de vulnérabilité, selon le système de droit commun espagnol. La question de l’accueil concerne donc principalement les personnes en demande d’asile, conformément aux exigences européennes sur le sujet (directive dite « Accueil »[189]).