Mesurer la délinquance

Peut-on dire, comme on l’entend souvent, que la délinquance se développe ? Pour le savoir, il faudrait disposer de chiffres fiables. Or, le recueil des chiffres de la délinquance ne va pas de soi. Indépendamment de toute tentative d’orienter le résultat en fonction de présupposés idéologiques ou d’intérêts politiques, la construction des outils de mesure reste un objet de débats. En prenant du recul historique, on se rend compte que chaque instrument de mesure présente ses limites et ses biais de construction. C’est pourquoi, la recherche du « bon » outil de mesure s’apparente à une quête inachevée, frustrante, voire impossible. Cette note plaide pour une approche différente : plutôt que de chercher l’instrument parfait, ce qui compte est d’avoir à disposition suffisamment de compteurs pour confronter des mesures qui sont toutes partielles.

Il est indispensable de savoir comment sont produits les chiffres lancés dans le débat public, afin de pouvoir discuter de leur pertinence. Mais il est encore plus utile de pouvoir disposer de mesures complémentaires, sans compter plusieurs fois les mêmes faits. Ainsi, les chiffres donnant une idée de l’activité administrative (de la police, des douanes, des tribunaux…) doivent être complétés par des enquêtes auprès des victimes, qui ne rapportent pas tous les faits qu’elles subissent (une tentative de vol, par exemple). Les enquêtes de victimation sont ainsi irremplaçables : elles informent sur les faits qui n’ont pas été enregistrés par la police, précisent le taux de renvoi par les victimes à la police, renseignent sur leurs démarches plus générales (auprès de l’assurance, des prestataires de sécurité) et permettent d’estimer le périmètre de la population affectée, au lieu de se borner à compter des faits. De ce point de vue, le devenir de l’enquête nationale de victimation, dont l’Insee annonce qu’elle va s’en retirer à partir de 2022, est un enjeu crucial. Il existe cependant aussi des activités délictueuses sans victime directe comme la consommation de produits stupéfiants illicites, les séjours irréguliers ou la fraude fiscale. Ici, les outils nous manquent. L’autodéclaration (par ceux qui commettent les actes…) est très utile pour prendre de la distance par rapport aux données policières, comme on peut le voir en matière de consommation de stupéfiants. La voie de l’économétrie semble aussi prometteuse mais encore peu utilisée. Des enquêtes beaucoup plus systématiques, s’appuyant sur des données économiques, pourraient commencer à donner une idée de phénomènes mal évalués comme la délinquance financière ou la fraude fiscale. Les chiffres qui circulent habituellement, s’ils donnent une idée des volumes concernés, restent rudimentaires. Une approche des « coûts du crime », mesurés selon plusieurs échelles (conséquence pour les victimes, coûts pour la collectivité, coûts de prévention et de répression…) offre des perspectives prometteuses qu’il faudrait encourager.

Introduction

Quand on parle de délinquance ou d’insécurité, c’est, presque toujours, en termes de mesure, pour affirmer qu’elle monte. Dans cet incessant débat, la façon de compter est fondamentale.

Pendant une très longue période, on a cru avoir mesuré la délinquance en comptant l’activité des institutions pénales, des tribunaux, des prisons, de la police. Cette illusion s’est défaite : mesurer une activité administrative ne suffit pas pour connaître un phénomène social comme la délinquance. L’exercice est devenu plus complexe : il faut savoir mobiliser aussi d’autres sources d’information, des enquêtes en population générale, des statistiques publiques non pénales comme celles des causes de décès, des estimations monétaires… Il faut surtout apprendre à confronter, et pas seulement à juxtaposer, ces différentes données.

La mesure traditionnelle de la délinquance ne requérait aucun coût ni aucune compétence : elle était fournie en sous-produit du fonctionnement administratif, et les agents de l’institution judiciaire ou policière pouvaient la fabriquer eux-mêmes. Faire enquête suppose, au contraire, des dépenses, des délais et des compétences nouvelles.

Le personnel politique et les grandes institutions pénales font du chiffre une utilisation surtout rhétorique : ils y recourent rarement pour fonder une politique ou une pratique, plus souvent pour la justifier. Du coup, ils souhaitent des décomptes rapides, dans le mois ou le trimestre : l’horizon est toujours de (très) court terme, la prochaine loi ou les prochaines élections. Et même quand les gestionnaires administratifs apprennent peu à peu à comparer plusieurs exercices, ils ne vont jamais au-delà de quelques années. Ce défaut de recul favorise les résultats contradictoires et les apparences trompeuses. Dégager des tendances crédibles suppose une profondeur chronologique qui s’arrache à la tyrannie du court terme.

Mais le poids de l’histoire pèse lourdement : les agents du système pénal sont attachés à la méthode traditionnelle, qui leur conférait un précieux capital, un statut d’expert ès délinquance ; le monde politique et les journalistes sont habitués à chercher l’information sur la criminalité auprès des fonctionnaires du pénal ou des agences officielles. Pour parvenir à libérer la mesure de la délinquance des traditions, encore faut-il comprendre des façons de faire dont les racines sont très anciennes. Il faut savoir d’où l’on vient pour maîtriser les nouvelles procédures. C’est pourquoi nous commencerons par expliquer comment a fonctionné le monopole historique des statistiques pénales, puis comment la découverte progressive de leur insuffisance a conduit à organiser autrement la mesure de la délinquance. Nous montrerons ensuite comment l’améliorer par la combinaison d’une pluralité de données d’origines variées.

1. Un monopole traditionnel des statistiques pÉnales

Historiquement liée à la statistique des tribunaux, la mesure de la délinquance a plus récemment été rattachée à celle de la police, sans parvenir à surmonter les limites d’une construction administrative empirique.

1.1. Mesurer la délinquance par l’activité des tribunaux puis par celle de la police

Les premières expérimentations ont émergé à la fin de l’Ancien Régime. En France, le conseiller d’État Montyon a relevé, dans les minutes du Parlement de Paris, les condamnations pour crimes entre 1775 et 1786. Il en a tiré des Observations sur la moralité en France qui préludent déjà à la « statistique morale » du siècle suivant.

Après la Révolution, c’est surtout dans les États nations les plus anciennement constitués que la statistique judiciaire a pris un tour systématique, principalement en Angleterre et en France. La parution en 1827 du Compte général de l’administration de la justice criminelle pour 1825 constitue l’événement significatif qui allait servir bientôt de référence à l’Europe continentale. Au début, on s’était surtout attaché à détailler les condamnations les plus graves, les crimes jugés par les cours d’assises ; ce n’est que progressivement que l’on a accordé autant d’attention aux autres condamnations pénales, puis aux activités de poursuite et d’exécution des peines. En tout cas, la renommée du Compte général a été encore accrue par les récapitulatifs, le plus fameux étant celui de 1880, qui couvre un demi-siècle.

Était-il admissible d’utiliser la statistique des jugements pour se faire une idée de l’importance de la délinquance ? En 1848, le mathématicien belge Quetelet pensait observer un rapport constant entre les crimes jugés par les cours d’assises et ceux « dénoncés » par le ministère public. Sur cette base, il extrapolait une constance semblable du rapport entre délinquance réprimée et délinquance commise, pourvu que l’activité de la justice pénale ne connût pas de modifications. Il concluait que la statistique judiciaire constituait un indicateur d’un comportement, la délinquance, qui renseignait sur l’état moral d’une nation. Dès le début, cependant, ces fondements de la pensée de Quetelet furent contestés, surtout par d’autres mathématiciens. Pour autant, ces doutes ont peu effleuré la pensée criminologique de l’époque : la loi des rapports constants entre criminalités jugée, connue et commise y régna sans beaucoup de discussion pendant de longues décennies. Cette conviction a été encore renforcée quand a triomphé l’expression de « Dunkelziffer » , de chiffre noir censé indiquer la différence entre la délinquance connue et celle qui est commise. Comme on ne disposait à l’époque d’aucun moyen sérieux de mesurer empiriquement cet écart, il n’y avait d’autre issue que de le tenir pour constant et donc de regarder la criminalité connue comme représentant valablement la criminalité commise. En réalité, l’invocation du chiffre noir a seulement servi de paravent purement verbal à un usage indiscuté des dénombrements de l’activité pénale comme mesure de la délinquance. Pendant une longue période, en fait jusqu’aux années 1960, la pensée criminologique a accepté globalement, sans beaucoup de discussion, l’idée que la statistique judiciaire constituait à la fois une mesure de l’activité de la justice pénale et une mesure de la délinquance.

Le seul changement notable fut la promotion des comptages policiers comme mesure de la délinquance au détriment des statistiques judiciaires. Le mouvement est venu cette fois des États-Unis : Thorsten Sellin, l’un des fondateurs de la sociologie du crime, l’a justifié en expliquant, en 1931, qu’il valait mieux placer le compteur le plus à l’amont possible du processus pénal, de manière à l’approcher au plus près de la commission du crime.

En France, la substitution de la statistique policière à celle des tribunaux pour mesurer la délinquance s’est opérée tardivement. Durant l’entre-deux-guerres, une politique de réduction des budgets avait désorganisé tout l’appareil judiciaire et saccagé aussi sa statistique. Après la Seconde Guerre mondiale, l’exploitation statistique du casier judiciaire (le relevé des condamnations de chaque individu) a masqué quelque temps cette décadence en permettant de mieux connaître les caractéristiques des condamnés. Toutefois, cette embellie n’eut qu’un temps : le Compte général a alors été interrompu – le dernier, publié en 1981, porte sur l’année 1977 mais contient aussi des données sur les années 1978 à 1980 – et la statistique judiciaire s’est restreinte à la description du fonctionnement pénal. À partir de ce moment, il n’a plus été question de recourir à la statistique judiciaire pour mesurer la délinquance. Une statistique policière s’était constituée sur un mode sommaire et sans aucune diffusion au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Publiée à partir de 1972, elle a bénéficié du retrait de la statistique judiciaire pour acquérir très vite le monopole de la mesure de la délinquance.

Seulement, au moment même où la statistique policière française devenait, vers la fin des années 1970, l’outil de mesure de la délinquance, c’est le principe même de cette mesure par des comptages administratifs qui était internationalement mis en cause.

1.2. La mise en cause du monopole des statistiques pénales

À partir de la décennie 1960 a commencé à se faire jour une critique argumentée de la capacité de la statistique policière à mesurer la délinquance. Dans un bref article de 1963, les ethnométhodologues John Kitsuse et Aaron Cicourel avaient lancé le débat en rappelant que la statistique policière compte bien l’activité de cette administration mais qu’elle ne constitue pas une mesure directe des comportements délictueux.

La critique s’est développée dans trois directions.

a. La statistique policière dépend d’interactions variables

On ne peut comprendre ce que mesure la statistique de police sans replacer la saisie des informations statistiques dans une analyse du fonctionnement concret de cette institution, particulièrement des interactions entre policiers et signalants [1] . Parmi ceux-ci, les victimes sont les plus gros fournisseurs de la police, mais les affaires qu’elles signalent conduisent

rarement au « succès », c’est-à-dire à l’identification d’un suspect. Au contraire, des renvoyants moins prolixes, comme les services de sécurité des entreprises commerciales, adressent moins d’affaires, mais elles sont beaucoup plus souvent résolues : l’auteur est déjà identifié, et la police n’a plus qu’à opérer une mise en forme de la procédure. Rien ne permet de penser que ces interactions fonctionnent à l’identique pour toutes les délinquances ; connaître empiriquement les taux de renvoi pour chaque sorte de délinquance constitue alors un enjeu essentiel. Mais il faudra attendre les enquêtes auprès de ceux qui se reconnaissent victimes pour disposer de données précises sur ces taux.

L’analyse qui précède ne concerne que la délinquance à victime directe (les homicides, les coups et blessures, les cambriolages, les vols, les dégradations ou destructions, qui est le plus souvent enregistrée grâce à une information extérieure, prioritairement le renvoi par la victime. Dès 1967, le sociologue américain Albert John Reiss Jr. avait parlé à son propos de « réactivité » policière : l’institution se borne à répondre à un stimulus externe, elle enregistre ce qu’on lui envoie. Mais Reiss parlait aussi de cas de « proactivité », pour lesquels l’approvisionnement de la police est dû, pour l’essentiel, aux initiatives qu’elle prend. C’est le cas pour la délinquance sans victime directe (vente ou usage de produit prohibé, immigration irrégulière…), où la police ne peut compter que sur elle-même pour découvrir des faits. Ce second mécanisme fonctionne tout différemment du précédent : il dépend surtout des priorités assignées à l’action policière. Ainsi, une politique centrée sur la lutte contre l’immigration irrégulière ou contre les stupéfiants ne peut, toutes choses égales par ailleurs, que faire grimper la part de ces deux postes dans la statistique policière.

Une autre considération est venue s’ajouter au cours des années récentes. De plus en plus, la statistique policière est utilisée comme outil d’évaluation des performances de personnels que leur hiérarchie voudrait contrôler plus précisément. Cet usage gestionnaire ( managerial ) peut engendrer des distorsions supplémentaires, soit que les agents de base ajustent leurs enregistrements statistiques pour se protéger du contrôle de leur hiérarchie, soit que celle-ci travaille ensuite les agrégations pour les rendre plus conformes aux objectifs officiels. Plus une statistique interne sert d’outil d’évaluation du travail policier, moins elle est apte à constituer un instrument de mesure fiable de la délinquance.

Ces interactions externes et internes participent à la production statistique. Elles ne permettent pas de supposer que les diverses sortes de délinquance sont enregistrées de la même manière ou dans les mêmes proportions.

b. Ce que la police n’enregistre pas parce qu’elle n’en a pas connaissance

Reste le problème des faits que les institutions pénales auraient peut-être considérés comme des infractions si elles en avaient eu connaissance. C’est évidemment lui qui a fait couler le plus d’encre. Parler de « chiffre noir » suppose qu’il existe quelque part un ensemble bien défini qu’ils nomment criminalité réelle ou commise. Mais où le trouver ?

Dans l’hypothèse de la réactivité, la police n’est pas seule à avoir estimé qu’il y avait probablement infraction ; celui qui l’a informée a fait le même raisonnement avant elle. On peut donc envisager de demander à cet informateur, la victime, s’il existe à son avis d’autres affaires similaires qui n’ont pas été, pour une raison ou une autre, enregistrées dans la statistique policière. Dans l’hypothèse de proactivité, pareille issue n’est pas possible, sauf à trouver le moyen d’interroger les auteurs ou à chercher des indicateurs indirects.

c. Les limitations dues aux conventions d’établissement de la statistique

La statistique policière française n’intègre pas certaines affaires pénales parce qu’elles relèvent d’autres services, comme le fisc, la douane, l’inspection du travail ou différents autres corps d’inspection. Il s’agit de contentieux peu nombreux, mais on laisse ainsi de côté l’essentiel du droit pénal administratif et aussi une bonne partie de la délinquance économique et financière.

On n’y trouve même pas – loin s’en faut – tout ce que traite la police : en sont exclues les infractions qui encourent les peines les moins graves (contraventions), celles au code de la route, les homicides et blessures par imprudence. Mais cette statistique risque, à l’inverse, de compter plusieurs fois un même fait s’il est enregistré par plusieurs services. Impossible en principe puisque seul le service premier saisi a le droit d’enregistrer, ce double comptage est possible en pratique quand cette règle n’est pas respectée ou tout simplement quand la pluralité de saisine est inconnue des intéressés.

À l’intérieur même de ce qu’enregistre cette statistique, l’unité de compte varie selon les cas de sorte que l’on compte tantôt des procédures, tantôt des infractions, tantôt des objets, tantôt des victimes, tantôt des victimes auditionnées par la police, tantôt des plaignants, tantôt des auteurs… Cette particularité importe peu tant que l’on observe une seule catégorie ou un regroupement homogène de catégories, au moins si l’unité de compte reste la même ; elle laisse perplexe en revanche sur l’utilisation du total, comme ce fut le cas jusqu’à la création en 2014 d’un Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSM-SI).

Longtemps mesurée par les statistiques pénales (notamment policières), la délinquance ne peut donc plus se contenter de ce seul indicateur. Il faut rechercher ailleurs des sources d’information alternatives.

2. Diversifier les sources

Dans une société donnée, le droit sélectionne un certain nombre de comportements pour les incriminer, c’est-à-dire pour menacer d’une peine ceux qui s’en rendraient coupables. Cette opération de découpage s’opère selon des termes abstraits, ce qui est la condition d’une norme qui doit s’appliquer à la généralité d’une société complexe. Ainsi parle-t-on de « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » , ce qui peut correspondre aussi bien au vol d’un vélo qu’au piratage d’électricité en se branchant sur le compteur du voisin … Mais combien de comportements correspondent à ces définitions abstraites ? Nul ne le sait : une situation concrète ne devient une infraction que si des acteurs parviennent à faire décider qu’elle répond aux prescriptions abstraites de la loi. Constitutionnellement, le juge est revêtu du pouvoir de procéder à cette opération. Encore faut-il que des cas lui soient soumis. Cela dépend d’une série de décisions prises en amont par un certain nombre « d’approvisionneurs » : immédiatement avant le juge interviennent des professionnels comme le procureur ou le policier. Mais eux-mêmes dépendent souvent de décisions qu’opèrent en amont les victimes, éventuellement les témoins, qui interprètent l’affaire comme constituant une infraction et décident éventuellement de la porter à la connaissance des autorités. Il n’existe donc pas de mesure de la délinquance en soi, mais seulement des comptages qui dénombrent les désignations opérées par une diversité d’acteurs, professionnels ou profanes, qui ont considéré comme délictueux certains comportements.

Tous ces comptages sont partiels et ils le sont à deux points de vue.

D’une part, aucun d’eux ne couvre l’intégralité des types de délinquance : l’enquête de victimation ignore les infractions sans victime ; la statistique policière, celles traitées par d’autres administrations, comme le fisc ou la douane… Trop souvent, la criminalité est implicitement réduite à ce que peuvent couvrir les instruments de mesure les plus répandus ou les plus connus.

D’autre part, même pour un type donné de délinquance, aucun compteur ne peut prétendre enregistrer toutes les situations potentiellement incriminables. Les acteurs professionnels peuvent déployer des stratégies qui ne visent pas toujours à criminaliser. L’inspecteur du travail qui constate que des peintres respirent des vapeurs toxiques cherche avant tout à protéger leur santé : il peut menacer l’entrepreneur de poursuites pour le convaincre de mettre son installation aux normes mais il souhaite aussi éviter autant que possible les contraintes qu’impose le processus judiciaire quand on demande le jugement d’une affaire. Même le policier peut hésiter à transmettre à la justice une affaire où la preuve sera difficile à rapporter ou préférer fermer les yeux sur un cas qui lui semble bénin, comme une petite vente de drogue, en échange d’informations sur des trafics plus importants. Ainsi, aucun de ces professionnels ne va enregistrer comme délinquances toutes les situations dont il a connaissance. Et puis, surtout, il y a toutes celles qui échappent à sa vigilance. On est donc conduit à chercher plusieurs mesures pour chaque sorte de délinquance afin de pouvoir les confronter, comme on le fait de la statistique de police et de l’enquête de victimation.

Mesurer la délinquance ne revient donc pas à chercher l’instrument parfait, mais à disposer de suffisamment de compteurs pour confronter leurs mesures, qui sont toutes partielles [2] .

Pour bien faire, on devrait chercher des termes de comparaison pour chaque sorte de délinquance ; ici, nous allons nous borner aux cas principaux. Le problème se présente de manière assez différente selon qu’il s’agit d’une criminalité à victime directe – comme le vol ou l’agression – ou non – comme la migration irrégulière, la fraude fiscale, la consommation de produits prohibés.

Dans le premier cas, outre l’auteur et, éventuellement, les professionnels du pénal, la scène comprend aussi la victime ; on peut, en l’interrogeant au cours d’enquêtes en population générale, constituer une mesure de la délinquance alternative à celle produite par les professionnels du pénal.

En matière de criminalité sans victime directe, les possibilités sont plus restreintes : outre l’intervention éventuelle des professionnels du pénal, la scène ne comprend que l’auteur, et les enquêtes de délinquance autoreportée sont d’un usage plus restreint que celles de victimation – en fait, on les utilise surtout pour la délinquance juvénile ou la consommation de drogues. La recherche d’alternatives aux comptages officiels sera donc plus difficile ; elle devra emprunter des circuits plus compliqués.

2.1. Mesurer la délinquance à victime directe

a. Les enquêtes de victimation

Dans ce cas de figure, l’instrument canonique est l’enquête dite de victimation. Inventée aux États-Unis au cours des années 1960 puis systématisée dans la décennie suivante, elle consiste à demander aux membres d’un échantillon s’ils ont été, au cours d’un laps de temps déterminé, victimes de tel ou tel type de méfaits et comment ils ont réagi. Leur développement ne fait que poursuivre le mouvement historique qui avait conduit à préférer la statistique de police à celle des tribunaux pour se rapprocher de la commission de l’infraction. Pour qu’une délinquance entre dans le champ de ces enquêtes, quelqu’un doit pouvoir répondre qu’il a été directement victime, ce qui inclut les différentes sortes d’agressions, de vols et de dégradations, mais exclut les homicides consommés puisque la victime n’est plus là pour répondre à l’enquête. Recourir à cette méthode n’est pas impossible mais néanmoins plus délicat quand il s’agit de mesurer des infractions correspondant à des définitions juridiques complexes et difficiles à expliquer dans une enquête, comme l’escroquerie ou l’abus de confiance.

Les contrôles de fiabilité semblent montrer que la principale faiblesse de ce dispositif n’est pas la surestimation de la victimation, mais plutôt la difficulté à se remémorer des événements parfois peu marquants. Certaines victimations particulières comme l’agression sexuelle ou celle par un proche peuvent faire l’objet de sous-déclaration dans des enquêtes générales de victimation en raison, cette fois, de leur charge émotionnelle. On parvient bien à contourner cette difficulté par des enquêtes spécialisées, qui multiplient les questions en se concentrant sur cette seule sorte de criminalité. Mais une enquête généraliste ne peut excéder une certaine durée, faute de quoi elle suscite chez les enquêtés une lassitude qui affecte leur sincérité. Par ailleurs, certaines populations – pourtant très vulnérables (primo-immigrants, SDF, détenus…) – sont moins facilement atteintes par des enquêtes en population générale.

En France, une enquête princeps avait été réalisée au milieu des années 1980 par le Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip). Il a fallu attendre une décennie et une incitation européenne, pour qu’un module succinct sur la victimation soit introduit par l’Insee dans des Enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages (EPCV). Une dizaine d’années après leur a été substituée une enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) entièrement dédiée à la mesure des victimations et de l’insécurité. Elle est administrée chaque année, par l’Insee, en face à face avec un individu (de 14 ans ou plus) par ménage, dans un échantillon d’environ 15 000 logements en France métropolitaine.

Depuis 2001, l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU-ÎdF) administre tous les deux ans, grâce à un financement du conseil régional, une enquête sur la victimation et l’insécurité à un échantillon de 10 500 Franciliens (de 15 ans et plus) à partir d’un tirage aléatoire, dans chaque département, de numéros de téléphone fixe [3] , complété par un contrôle de quotas. La passation par téléphone est sous-traitée à une société de sondages [4] .

b. Trouver des termes de comparaison

L’existence de deux dispositifs permanents, l’un national, l’autre régional, permet d’abord des comparaisons entre enquêtes de victimation. Il faut procéder avec précaution en tenant compte des différences d’instruments, d’échantillons et de modes de passation. Sous ces réserves, on parvient cependant à faire émerger des spécificités régionales, voire locales. On peut aussi comparer une enquête généraliste à une autre focalisée sur une seule sorte de criminalité, notamment celles que les enquêtes généralistes atteignent malaisément comme les violences sexuelles ou entre proches. Citons encore la comparaison de l’enquête nationale de victimation avec celles en santé, qui a montré que la première sous-estimait le niveau de la violence entre jeunes : il semble s’agir souvent de violences réciproques, que leurs protagonistes sont plus à l’aise pour concevoir comme des « bagarres entre jeunes » (un item des enquêtes en santé publique) plutôt que comme des victimations (comme le proposent les enquêtes de victimation).

Cela dit, le principal terme de comparaison est fourni par la statistique des infractions enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Inédite pendant quelques décennies, cette statistique a été diffusée par le ministère de l’Intérieur à partir de 1972. Jusqu’en 2013, au sein de la Direction centrale de la police judiciaire, elle était confiée à un petit service de fonctionnaires de police. La saisie des données de base comme la présentation des résultats nationaux ont suscité, au fil des années, de multiples controverses alimentées par la dénonciation par des fonctionnaires de certaines pratiques professionnelles et par les interrogations du monde scientifique. Des rapports (2013–2014) de l’Inspection générale de l’administration soutenue par celles de l’Insee ont permis d’estimer l’effet de ces pratiques sur les résultats statistiques.

La création en 2014 d’un Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSM-SI), conformément aux recommandations d’un rapport parlementaire, a profondément modifié la situation en intégrant la statistique policière au sein de la Statistique publique dont l’Autorité doit veiller au respect d’un Code (européen) de bonnes pratiques. Tout en conservant la répartition traditionnelle entre 103 types d’infractions limités aux crimes et délits à l’exclusion des contraventions, de la circulation routière et des infractions par imprudence (état 4001 [5] ), ce SSM a mis à profit les nouvelles procédures de saisie automatisée des informations statistiques pour multiplier contrôles et redressements des données.

Il a également tenu compte de l’hétérogénéité des unités de compte de l’état 4001 pour supprimer les analyses sur le « total » de la statistique policière au bénéfice de neuf indicateurs regroupant chacun des index de l’état 4001 recourant à la même unité de compte.

Enfin, le SSM-SI a fait une large place aux données de l’enquête nationale de victimation reconnue comme la principale source de mesure de la délinquance à victime directe. Il prend notamment soin d’interpréter les données policières en tenant compte des proportions de renvoi effectués par les victimes auprès des services de police et de gendarmerie. L’invention des enquêtes de victimation a permis en effet de disposer, pour la première fois, d’une estimation de la propension des victimes à informer la police. C’est massivement par ce canal que cette dernière apprend l’existence de cette criminalité à victime directe. La connaissance des taux de renvoi est d’autant plus cruciale pour toute utilisation de la statistique policière que ces taux diffèrent fortement d’une victimation à l’autre (fig. 1 et 2).

Figure 1 : Taux moyens de renvoi par type d’infractions,

France 2003–2016

Source : Insee

Figure 2 : Taux moyens de renvoi par type d’infractions,

Île de France 1999–2016

Source : IAU-IdF

En principe, la différence entre le niveau de délinquance indiqué par l’enquête et celui suggéré par la statistique policière doit s’expliquer par la plus ou moins forte propension des victimes à déposer plainte. C’est le cas pour les vols de voitures (fig. 3) : le nombre de cas indiqué par l’enquête est beaucoup plus élevé que celui des données policières, mais ce dernier correspond à peu près au nombre de vols ayant fait l’objet d’une plainte.

Les deux sources sont aussi étroitement corrélées en tendance : toutes deux indiquent un mouvement de baisse fort et à peu près continu depuis une vingtaine d’années. L’ensemble constitue un système de mesure cohérent.

Figure 3 : vols de et dans les voitures, enquêtes et statistiques de police (en milliers),

1984–2016

Il en va autrement pour les cambriolages de la résidence principale : les comptages policiers sont toujours inférieurs au nombre de cas où les victimes indiquent avoir déposé plainte (fig. 4). On en découvre la raison en restreignant la comparaison aux seuls cambriolages réussis (fig. 5) : dans ce cas, en effet, nombre de plaintes indiquées par les victimes et enregistrements policiers se situent dans le même ordre de grandeur.

Figure 4 : Cambriolages des résidences principales, enquêtes et statistiques de police

(en milliers), 1984–2016

Source : Cesdip, Insee, Intérieur-SSM-SI Champ : France métrop .

En d’autres termes, victime et policier ont tendance à traiter différemment une tentative de cambriolage : ce que la première considère comme un cambriolage (qui a échoué), le second tend à lui donner une qualification moins grave, donc à ne pas le classer dans ce type de délit. Des rapports de l’Inspection générale de l’administration ont confirmé cette tendance administrative à sous-qualifier les tentatives de cambriolage. Le comptage policier constitue donc un indicateur assez médiocre du niveau des cambriolages.

Pour les vols de voiture, les deux sources concordaient bien ; pour les cambriolages, la discordance était limitée et on en découvrait facilement la raison. Au contraire, les agressions physiques caractérisées présentent un cas de divergence totale entre les deux sources. La statistique policière ne retient que les crimes et délits ; or, traditionnellement, les coups et blessures ne constituaient un délit que s’ils avaient entraîné plus de huit jours d’incapacité totale de travail (ITT). Pour permettre la comparaison, les enquêtes de victimation avaient retenu le même seuil de gravité. Or, depuis le milieu des années 1990, la série policière dépasse – et de plus en plus – les données d’enquête (fig. 6).

Figure 6 : Agressions caractérisées – enquêtes et statistiques de police (en milliers),

1984–2016

Or il y a logiquement plus de victimations rapportées par les enquêtes que de faits analogues recensés par les données policières ; c’est d’ailleurs pour cela que les enquêtes ont été inventées. Cette situation aberrante a des raisons juridiques. Depuis 1981, surtout depuis le milieu des années 1990, le législateur est intervenu de plus en plus souvent pour faire entrer dans le cadre de ce délit des violences ayant entraîné une moindre ITT, afin de punir plus sévèrement les atteintes causées soit à des personnes vulnérables, soit à des membres de certaines professions que l’on entend particulièrement protéger, ou bien encore celles commises par des auteurs ou dans des circonstances considérés comme particulièrement répréhensibles. Ces changements législatifs se sont répercutés dans la statistique policière, et les deux sources ont cessé d’être comparables.

Depuis le milieu de la décennie 1990, le rythme de plus en plus rapide des élargissements législatifs rend les données policières inaptes à mesurer quelque évolution que ce soit… sinon celle de l’inflation juridique. Seules les enquêtes en population générale renseignent désormais sur l’évolution de cette violence sérieuse.

Pour quelques types de délinquance, l’un des termes de comparaison (l’enquête de victimation ou la statistique de police) vient à manquer et il faut lui chercher un substitut. La comparaison peut exceptionnellement s’établir entre données policières et une autre statistique publique, comme c’est le cas pour mesurer l’homicide, une criminalité à victime directe que l’enquête de victimation est impuissante à mesurer en raison de la disparition de la victime. La statistique des causes de décès (Inserm) fournit un terme de comparaison que l’on peut confronter directement aux données policières, puisque les deux utilisent la même unité de compte : la personne décédée (fig. 7).

Figure 7 : Homicides volontaires – statistiques des causes de décès et données policières – taux pour 100 000 habitants (1971–2017)

Source : Intérieur-SSM-SI, Inserm-CepiDc Champ : France métropolitaine

La source sanitaire et la source policière se situent dans des ordres de grandeur qui diffèrent actuellement du simple au triple (de 0,5 à 1,4 pour 100 000 [6] ). Dans la statistique des causes de décès, certains cas peuvent être classés à tort parmi les causes indéterminées ou les suicides si l’homicide a été camouflé et que le médecin qui délivre le certificat a été trompé par les apparences. L’écart entre les deux sources n’en reste pas moins difficile à comprendre (sauf à soupçonner des doubles comptages du côté policier).

C’est l’inverse pour les débits frauduleux [7] : les données d’enquêtes sont bien présentes depuis 2009–2010, mais la statistique policière ne fournit pas de terme de comparaison. On en trouve un à la Banque de France : l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP). On observe une bonne corrélation des deux sources en ordres de grandeur comme en tendances… à condition toutefois de traiter le débit frauduleux comme une victimation individuelle et non pas comme une victimation de ménage… au contraire du parti adopté dans l’enquête nationale de victimation.

En fin de compte, pour la criminalité à victime directe, on dispose maintenant, avec l’articulation de la statistique de police et de l’enquête de victimation, d’un instrument cohérent et raisonnablement robuste de mesure de cette délinquance. Et l’on trouve dans la statistique publique des mesures de substitution capables de combler les lacunes particulières de l’une ou l’autre mesure.

La cohérence du système est meilleure pour la délinquance contre les biens ; les indicateurs d’agressions ont pâti – tant dans les pays européens qu’en Amérique du Nord – de distorsions qui cherchaient toujours à trouver le plus de violences possible.

Sous-produit de l’activité administrative, la source policière est peu coûteuse et s’obtient presque en temps réel. L’enquête est plus chère – ce qui la met souvent hors de portée des collectivités territoriales qui en auraient le plus besoin – et sa passation comme son exploitation demandent des délais. En contrepartie, l’enquête de victimation présente l’avantage d’informer aussi sur les faits qui n’ont pas été enregistrés par la police. Elle précise aussi, pour chaque sorte de victimation, le taux de renvoi par les victimes à la police.

Elle renseigne encore sur leurs réactions, notamment leurs démarches (auprès de la police, de l’assurance, des prestataires de sécurité…). Elle permet d’estimer le périmètre de la population affectée, au lieu de se borner à compter des faits (fig. 8).

de résidence principale (%)

Source : Cesdip, Insee (EPCV, CVS) Champ : France métropolitaine

Note de lecture : à titre d’exemple, on figure ici l’évolution des pourcentages de ménages victimes de deux atteintes aux allures contrastées.

Enfin et surtout, cette technique autorise à combiner l’information sur la victimation avec celle sur le sentiment d’insécurité dans ses deux aspects de peur du crime et de préoccupation sécuritaire. Et c’est cette délinquance à victime directe qui est en cause dans le débat public sur l’insécurité.

La confrontation entre données d’enquête et comptages policiers est encore plus utile et plus solide en tendances qu’en ordres de grandeur. Elle permet notamment de lutter contre l’obsession du court terme qui tenaille la vie politique et médiatique et amène à se tromper de diagnostic en prenant des évolutions négligeables pour des changements significatifs.

Dans ce dispositif, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (OND-RP [8] ) s’est spécialisé dans la communication médiatique avec une grande diversité de cahiers et de brochures. Au ministère de l’Intérieur, le SSM-SI produit et diffuse les données policières et utilise de plus en plus les données de l’enquête Cadre de vie et sécurité (CVS) ; il travaille également sur la combinaison des données d’enquête avec les statistiques de police. Quant à l’Observatoire scientifique du crime et de la justice (OSCJ [9] ), il se spécialise dans la constitution, pour les victimations, les variables d’insécurité et les recours exercés par les victimes, de séries chronologiques aussi longues que possible et la comparaison entre données de différentes sources [10] .

Une menace sérieuse pèse cependant sur la stabilité de ce dispositif. L’Insee a annoncé qu’il se retirerait du dispositif en 2022 après une réduction de la taille d’un échantillon déjà inférieur à son homologue anglais. Les représentants du ministère de l’Intérieur ont manifesté leur intention de reprendre la charge de l’enquête. La translation annoncée est inverse de celle opérée en Angleterre avec le transfert du Crime Survey for England and Wales du Home Office au National Statistician. Par ailleurs, le changement probable de mode de passation (du face-à-face vers le téléphone ou plus vraisemblablement vers l’interrogation en ligne) comporte un risque important de rupture de la continuité des séries, donc de perte de l’apport essentiel des enquêtes de victimation. L’éviter constituera un défi majeur des années à venir.

Quant à l’enquête régionale de victimation réalisée tous les deux ans depuis 2001 par l’Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU-IdF), ce dispositif tire sa force de la taille de l’échantillon et de la stabilité de l’instrument d’enquête ; sa fragilité tient au développement d’un système de sélection complexe des enquêtés mais aussi à un financement qui dépend à chaque campagne de la dotation accordée à l’IAU-IdF par sa tutelle, le conseil régional d’Île-de-France. Il n’en reste pas moins que l’existence de cette enquête, déjà extrêmement précieuse dans le contexte actuel, va le devenir encore plus avec l’incertitude qui affecte le sort de l’enquête nationale.

Au total, la mesure de la délinquance à victime directe présente actuellement un problème majeur : l’avenir de l’enquête nationale de victimation.

2.2. Mesurer la délinquance sans victime directe

La situation est beaucoup plus compliquée pour mesurer la criminalité sans victime ou sans victime directe. Et, pourtant, le besoin est encore plus criant : en ce qui concerne la délinquance à victime directe, la police doit enregistrer tout ce qui lui parvient et non pas seulement ce qu’elle traite ; mais la criminalité sans victime est connue de la police par son initiative et non par la démarche d’un plaignant ; on ne prend la peine de rédiger une procédure que si les investigations ont été couronnées de succès, si elles ont permis de mettre en cause un suspect. Qui imaginerait connaître l’usage de stupéfiants, les séjours irréguliers, la fraude fiscale ou la criminalité économique et financière par les enregistrements policiers ? En outre, c’est un domaine où bien d’autres administrations (le fisc pour la fraude fiscale, la douane, diverses inspections administratives) sont chargées de « faire la police » dans des secteurs particuliers.

En l’absence de victimes directes que l’on pourrait interroger, trois grandes méthodes sont envisageables : l’enquête de délinquance autoreportée où l’on demande aux enquêtés non plus qui a subi, mais qui a commis, l’existence dans la statistique publique d’un comptage qui mesure un comportement incriminé sous un angle extrapénal, enfin l’estimation économique. La première sera envisagée dans la mesure de la prohibition, les deux autres dans celle des atteintes aux finances publiques.

a. Prohibition et enquêtes de délinquance autoreportée

Malgré quelques recherches ponctuelles [11] , l’enquête de délinquance autoreportée ne s’est guère implantée en France dans son domaine d’élection, la délinquance juvénile. Cette lacune a permis le développement d’une rumeur sur l’augmentation de cette délinquance, qui repose uniquement sur l’augmentation de la part des mineurs parmi les suspects mis en cause par la police. Compte tenu des taux d’élucidation particulièrement bas des délinquances concernées, cet argument est dénué de pertinence : il illustre les dérives d’une mesure sans terme de comparaison.

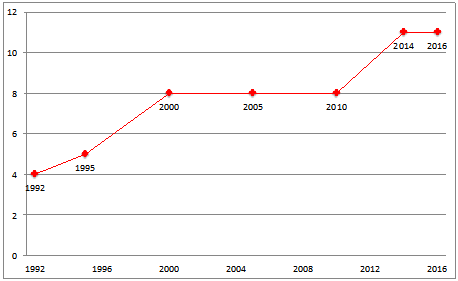

Sous l’égide de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), cette démarche a, au contraire, été mise en œuvre dans le champ de la prohibition. Grâce à l’Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (Escapad), l’European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (Espad), le Baromètre Santé [12] , on peut mesurer l’usage de substances illicites, notamment le plus répandu, le cannabis, qui fait l’objet de la figure 9.

Source : Baromètres santé 1992–2016, Santé publique France, exploitation OFD

Champ : France métropolitaine

De son côté, la statistique policière permet de reconstituer, sur un quart de siècle, l’évolution des interpellations pour usage (fig.10).

Figure 10 : Les usagers de cannabis dans les statistiques policières

Source : Intérieur-SSM-SI, OCRTIS (exploitation OFDT) champ : France métropolitaine

Note de lecture : les relevés de l’OCRTIS (en bleu) permettaient de distinguer les interpellations selon la substance. Comme ils sont interrompus depuis 2010, on a fait figurer comme variable proxy la courbe des enregistrements de l’état 4001 (en rouge) qui ne fait plus cette distinction, mais qui concerne très massivement le cannabis.

Les deux figures ne peuvent être strictement comparées : la première indique des pourcentages d’usagers dans la population, la seconde des nombres absolus sans que l’on puisse en déduire des pourcentages puisqu’un même individu peut être mis en cause plusieurs fois pour usage au cours de la même année ; l’interpellation à répétition est même vraisemblable dans un contentieux où joue un effet de clientèle. Les deux courbes sont à la hausse, mais selon des allures très différentes ; la statistique policière semble peu apte à constituer un indicateur, même approché, de la consommation. En tout cas, selon les travaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), la France se classe à la fois parmi les pays européens les plus prohibitionnistes en matière de consommation de drogue, notamment de cannabis, et en même temps parmi les plus consommateurs [13] .

À plusieurs reprises, ces dernières années – 2003, 2014, 2016 –, des économistes (Pierre Kopp, Christian Ben Lakhdar…) ont dépassé la simple mesure de l’usage des stupéfiants pour comparer les coûts de diverses politiques publiques, les unes de prohibition, les autres de régulation. Il s’agit cette fois moins de mesurer que d’aider à choisir entre différentes politiques publiques en comparant les coûts et l’efficacité des unes et des autres.

b. Économétrie et atteintes aux finances publiques

Les économistes peuvent aborder le crime de trois manières : soit en s’interrogeant sur le rôle qu’y tiennent différentes circonstances économiques, par exemple le chômage des jeunes ; soit en présentant une estimation monétaire tant des coûts des délinquances pour l’ensemble des victimes que des dépenses, publiques ou privées, de sécurité ; soit, enfin, en comparant ce que le délinquant gagne par son acte et ce qu’il risque de perdre par l’effet de la répression, ou encore en comparant différentes options de politique publique.

Le deuxième courant – souvent nommé « coût du crime » » par une traduction littérale de l’expression « cost of crime » – s’est développé à partir des recommandations faites aux États-Unis par la National Commission on Law Observance and Enforcement (1931) et de la President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice (1967). Son apport essentiel tient dans le recours à une évaluation de la délinquance en termes monétaires. On peut ainsi observer l’importance relative de différentes délinquances sous un nouvel angle, celui de leur coût. Il ne s’agit pas d’analyser les conséquences économiques globales de la criminalité pour une société donnée mais seulement d’envisager les pertes directes pour l’ensemble des victimes, individuelles et collectives. Le programme européen Mainstreaming Methodology for Estimating the Cost of Crime (MMECC) recommande d’estimer poste à poste les coûts des différents types de délinquance . On distingue alors trois sortes de coûts : les conséquences directes pour les victimes, les dépenses publiques de répression, les coûts d’anticipation, de prévention et de protection. Les travaux de coût du crime peuvent concerner une délinquance particulière (ainsi l’homicide) ou tenter un tableau d’ensemble, comme ce fut le cas en France entre le début des années 1970 et la fin du siècle dernier (tableau 1).

Les délinquances y sont mesurées soit directement (statistiques de police, enquêtes de victimation), soit en extrapolant à partir des résultats des contrôles [14] , en recourant à des enquêtes ad hoc , ou encore à des estimations indirectes [15] , moins précises et généralement plus inflationnistes. Reste ensuite à monétariser ces données. Pour les atteintes aux biens, on utilise les valeurs de remplacement en faisant appel aux prix du marché. Pour les atteintes à la personne, les choses sont plus compliquées, surtout en cas de décès. On peut évaluer la vie humaine par différentes méthodes comme celle du capital humain compensé – qui consiste à estimer les pertes de production occasionnées par le décès – ou celle qui valorise les années de vie qui auraient été sauvegardées si l’homicide n’avait pas eu lieu. Pour les échanges commerciaux de produits illicites, comme il n’y a pas de perte pour la victime, on retient le montant estimé de l’échange. On considère finalement pour chaque cas la contre-valeur monétaire du préjudice privé (vol), du manque à gagner pour les finances publiques, du transfert prohibé ou de la perte de richesse pour la collectivité (atteintes à la vie humaine). Quelques délinquances, par exemple les infractions sexuelles (en dehors de celles qui sont comptées comme homicides ou blessures), résistent cependant à la monétarisation.

Ce que produisaient de telles recherches, le tableau 1 en donne une idée. Bien que ses données datent de plus de vingt ans, elles permettent de montrer l’importance que revêtaient et les atteintes à la vie humaine [16] et surtout celles aux finances publiques, deux domaines que les instruments habituels (enquêtes de victimation ou statistiques de police) laissent largement de côté.

Tableau 1 : Évaluation monétaire de différentes délinquances (1996, en M€)

Atteintes à la vie humaine, dont – volontaires – par imprudence (circulation) – par imprudence (accidents du travail) | 4 719 – 9 968 1 354 – 2 105 3 163 – 7 380 204 – 484 |

Vols, dont – de véhicules – autres vols assurables – dans les magasins – à main armée | 5 058 – 5 998 > 1 767 > 801 2 444 – 3 384 < 46 |

Moyens de paiement, dont – chèques – cartes bancaires – faux monnayage | 811 733 > 51 > 27 |

Malveillance informatique | 1 475 |

Vente de stupéfiants, dont – héroïne – cannabis – cocaïne | 5 264 – 7 708 2 820 – 136 940 – 1 316 1 504 – 2 256 |

Impôts et taxes éludés, dont – fraude douanière (y compris versements indus) – fraude fiscale | 9 563 – 18 963 > 163 9 400 – 18 800 |

Fraude aux cotisations sociales, dont – travail dissimulé (pertes de cotisations) – cotisations Urssaf éludées – cotisations Assedic éludées | 3 354 3 196 263 75 |

Autres fraudes, dont – prestations sociales (versements indus) – redevance audiovisuelle | 564 376 188 |

Contrefaçons | 4 700 |

Proxénétisme | 2 256 |

Source : Palle, Godefroy, 1998, 109 Valeurs transformées en € sur la base de 1 FF (1996) = 0,188 €

Pourtant, l’absence de mesure de la criminalité contre les finances publiques contraste de manière paradoxale avec l’omniprésence dans le débat public des affaires de fraude fiscale comme de celles de corruption. Loin d’effacer des esprits cette délinquance économique et financière, pareille situation nourrit au contraire tous les fantasmes. Instituer une mesure précise des atteintes aux finances publiques constitue maintenant une priorité.

La fraude fiscale donne à voir un cas de figure classique : la comparaison entre la mesure d’un travail policier et une estimation de la délinquance. Cependant, l’exercice diffère, sur deux points, de ceux réalisés jusqu’à présent. On change d’abord de « police », puisque ce sont des administrations spécialisées qui assurent l’essentiel de cette mission et non pas la police nationale ou la gendarmerie. On change aussi d’unités de compte, parce que ces administrations comptent en redressements, autrement dit en sommes réclamées par la puissance publique.

Figure 11 : Montant des redressements effectués & estimation de la fraude et de l’évasion (2001–2018, en milliards d’euros)

Source : Conseil des prélèvements obligatoires, 2007, 271 ; Cour des Comptes, rapport 2016, T2, 380 ; SNUI, 2004 ; SSFP, 2013, 2017 ; Barilari, 2018

En ce qui concerne les redressements, le Conseil des prélèvements obligatoires avait publié en 2007 une courte série du montant des redressements effectués pour les atteintes aux finances publiques. Le rapport de la Cour des Comptes pour 2016 permet de compléter la série des redressements jusqu’en 2015 (fig. 11).

Dans son rapport de 2007, le Conseil des prélèvements obligatoires avait évalué la fraude fiscale entre 20,5 et 25,6 milliards d’euros [17] et celle aux prélèvements sociaux entre 8,4 et 14,6 milliards, soit une fraude aux prélèvements obligatoires entre 29 et 40 milliards.

En 2004–2005, le Syndicat national unifié des impôts (SNUI) suggérait, pour la fraude, un montant entre 42 et 51 milliards d’euros. Dans un rapport de 2013 [18] , le Syndicat solidaires-Finances publiques (SSFP) chiffrait entre 60 et 80 milliards l’ensemble des pertes causées par la fraude et l’évasion fiscales. Un rapport de 2017 [19] indique que des facteurs nouveaux liés notamment au développement de la fraude internationale conduisent à réviser à la hausse cette estimation. Dans un article récent, l’ancien directeur général des impôts, André Barilari [20] , considère cette étude comme la plus globale et la plus complète et admet l’estimation des pertes de recettes entre 80 et 100 milliards d’euros (fig. 11).

L’ouverture des fourchettes d’évaluation souligne la nécessité de progrès méthodologiques. Toutes ces évaluations recourent à l’extrapolation des contrôles après redressement de la population d’entreprises contrôlées de manière à la rendre représentative. Elles supposent aussi une segmentation de cet échantillon selon la taille et le secteur d’activité. Les difficultés de ces opérations conduisent à recourir aussi aux comptes nationaux qui corrigent le PIB pour tenir compte des incohérences dues à la fraude, à l’évasion fiscale et au travail au noir. Au lieu de s’évertuer à redresser la population contrôlée, on peut aussi, comme le propose Barilari, tirer directement un échantillon représentatif et stratifié et le contrôler ensuite exhaustivement [21] . Cette démarche rappelle celle développée aux États-Unis de 1960 à 1988, puis après 2000, ou encore celle des services britanniques des impôts.

Le ministre des Comptes publics a dénoncé comme excessives les estimations existant actuellement en France et annoncé la création à venir d’un observatoire officiel de la fraude. Un rapport parlementaire [22] affirme la croissance tendancielle de la délinquance financière et la faible mobilisation des administrations chargées de la combattre ; en ce qui concerne la mesure de cette criminalité, il propose une harmonisation interministérielle des données statistiques. À supposer qu’elle intervienne, elle risque de concerner seulement l’activité administrative, ce qui fournira peu d’informations crédibles sur la criminalité financière et son évolution.

Compte tenu du relief de cette délinquance et de la place qu’elle tient dans le débat public, ces initiatives administratives semblent insuffisantes. La mesure des délinquances ordinaires s’appuie sur des décennies de travaux scientifiques ; les recherches sur la mesure de la délinquance financière sont, au contraire, à peine émergentes. En réunir les protagonistes permettrait d’accélérer la production de savoirs et de disposer d’une expertise scientifique incontestable. Il semble donc indispensable de créer un groupe de travail indépendant – comprenant les quelques économistes et sociologues qui ont travaillé sur la délinquance financière – qui serait chargé de proposer des règles de mesure de la fraude fiscale et d’en constituer les données.

En résumé, la mesure de la délinquance soulève actuellement en France les problèmes suivants. En ce qui concerne la délinquance à victime directe, le développement d’enquêtes pérennes sur la victimation et l’insécurité a permis d’introduire progressivement deux règles : i) la comparaison systématique des données issues de ces enquêtes avec des comptages administratifs, au premier rang desquels figure la statistique de police ; ii) la constitution de séries temporelles permettant de déjouer les apparences des observations de court terme. En sens inverse, l’annonce du prochain abandon par l’Insee de l’enquête nationale CVS introduit dans le dispositif une inquiétante incertitude. En ce qui concerne la délinquance sans victime directe, la première priorité tient dans la création d’un groupe de travail scientifique sur la délinquance financière.

Pour en savoir plus :

Robert Ph., Zauberman R., Mesurer la délinquance, Paris, Presses de Sciences Po (www.pressesdesciencespo.fr), 2011.

Aussi nommés renvoyants. ↑

Ces confrontations s’opèrent parfois directement : ainsi entre le comptage policier des homicides et celui de la statistique sanitaire des causes de décès. Souvent, elles supposent des transformations : il faut passer de l’estimation du nombre de victimes à celle du nombre de faits pour comparer des victimations de l’enquête à certains types de crimes et délits sélectionnés au sein de la statistique policière. Quelquefois, il faut changer complètement les unités de compte comme dans les recherches costs of crime qui supposent d’attribuer des valeurs monétaires aux données issues des enquêtes ou des comptages administratifs. ↑

Au tirage aléatoire par département sur une liste de numéros téléphoniques fixes s’ajoute – pour éviter des calculs de redressement – un comblement des déficits constatés par un contrôle de quotas… auquel s’ajoute ces dernières années une tentative pour répondre au défi des « portables exclusifs ». ↑

En dehors de ces deux dispositifs pérennes, quelques enquêtes ponctuelles ont été menées à bien par le Cesdip (à Toulouse et Épinay à la fin des années 1980 ; à Amiens une décennie plus tard ; enfin en 2005 à Lyon, Saint-Denis, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Gonesse) et, en 2013 et 2014, par l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS) dans trois communes et des campus universitaires de la région Provence-Alpes-Côte d’azur (PACA). ↑

Il s’agit d’une source administrative relevant les faits enregistrés par la police ou la gendarmerie pour transmission au parquet. Les rubriques de l’état 4001 mêlent des notions juridiques à des considérations policières, par exemple des distinctions selon les façons de procéder ou le type d’auteur ou de victime (règlement de comptes entre malfaiteurs, vol violent sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public…). ↑

Soit moins de 300 pour la statistique des causes de décès de 2015, la dernière disponible, et 932 pour la statistique policière la même année. ↑

Retrait d’argent opéré sur un compte bancaire en utilisant frauduleusement des informations, tel un numéro de carte bancaire. ↑

Membre de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la Justice (INHESJ), rattaché aux services du Premier ministre. ↑

Seul l’OSCJ exploite systématiquement les données de l’enquête sur la victimation et l’insécurité en Île-de-France ; l’OND-RP et le SSM-SI n’utilisent que celles de l’enquête Cadre de vie et sécurité qu’ils pilotent avec l’Insee. ↑

Le fonctionnement actuel de cet observatoire est toutefois obéré par les durées excessives de transmission des données d’enquête aux laboratoires de recherche : alors que l’Insee avait réussi à les réduire à un an, ils atteignent maintenant jusqu’à dix-huit mois, ce qui crée une inégalité excessive entre utilisateurs administratifs (OND-RP, SSM/SI) et scientifiques (OSCJ). ↑

Menées notamment par Sébastian Roché. ↑

Depuis 1992, ces enquêtes interrogent la population sur les opinions, connaissances et comportements en matière de santé. ↑

Notamment pour les 15–34 ans. ↑

Qui visent à redresser des biais affectant ces contrôles. ↑

Comme la consommation d’électricité, l’observation des transactions monétaires ou de la demande de monnaie. ↑

Les homicides par imprudence ou inobservation des règlements sur la route ou (secondairement) lors d’accidents du travail y tiennent une place bien plus grande que les homicides volontaires. ↑

Soit environ 8 % des recettes fiscales. ↑

« Évasion et fraude fiscales, contrôle fiscal », janvier 2013. ↑

« Lutte contre la fraude, en finir avec l’impunité fiscale » , novembre 2017. ↑

Barilari A., « La fraude fiscale : les mots et les chiffres », Gestion et Finances publiques, 2018, p. 50–57. ↑

Ce qui permettrait aussi de juger du bienfondé des cibles de contrôle choisies par l’administration. ↑

Rapport (Bernacelis, Maire) d’information déposé (…) par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, Assemblée nationale, 2019. ↑