Qualité de l’air intérieur : il est temps de s’y mettre

La pandémie de Covid-19 et les confinements ont remis la qualité de l’air intérieur au devant des préoccupations. La transmission aérienne du virus ainsi que l’effet préventif d’une bonne aération des espaces fermés ont fini par s’imposer comme des éléments essentiels de prévention. Pourtant, l’impact de la qualité de l’air intérieur reste encore faiblement pris en compte aujourd’hui, alors même que la huitième vague de Covid devrait conduire à formuler plus nettement des recommandations d’aération dans les espaces recevant du public, et plus particulièrement les écoles.

Plusieurs facteurs expliquent la difficulté, même face à un virus aéroporté qui entrave notre quotidien depuis bientôt trois ans, de donner à ce sujet sa juste place. Des raisons historiques expliquent la difficile prise en compte de la transmission aérienne des virus en santé publique. Des raisons politiques et institutionnelles expliquent la dilution persistante de ce sujet, mal porté et mal spécifié au sein de l’action publique. Certes, la qualité de l’air intérieur est un objet de la santé-environnement, qui s’est progressivement affirmée à partir des années 1990 comme champ d’action publique à part entière. Mais malgré la mise en place d’un plan national santé-environnement décliné en plans régionaux, les ambitions sont restées limitées, avec en toile de fond une crainte de la sur-réglementation qui a entravé notamment la diffusion d’une vraie culture de la mesure de la qualité de l’air intérieur.

Pourtant, l’impact de la qualité de l’air sur la santé est maintenant bien documenté. Des gestes simples, comme l’aération, et des équipements adaptés permettent, aussi bien chez les particuliers que dans les lieux collectifs, de prévenir des risques majeurs pour la santé, en particulier respiratoire, mais aussi d’améliorer le confort et les performances cognitives des occupants. Si les techniques de construction intègrent depuis longtemps cet objectif dans le secteur du bâtiment, les acteurs de l’action publique, tant au plan national qu’au plan local, et tant pour ce qui concerne l’expertise que pour les dimensions stratégiques et opérationnelles, restent trop éparpillés : c’est là un constat partagé aujourd’hui.

En tout état de cause, les efforts pour améliorer la qualité de l’air doivent devenir un objectif prioritaire des politiques de santé publique. C’est pourquoi nous reprenons ici les préconisations des acteurs qui défendent la mise en place, au-delà d’un plan national, d’une stratégie santé-environnement, appuyée sur une très large diffusion des outils de mesure de la qualité de l’air, des mesures d’adaptation des bâtiments recevant du public, en particulier des écoles, afin de permettre l’aération systématique des espaces.

Introduction

Logement, moyens de transport, restaurants, lieu de travail, école… Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos. Or l’air que nous y respirons peut avoir des effets néfastes directs sur notre santé. Outre les apports de l’air extérieur, de nombreuses sources potentielles de pollution dans les bâtiments sont désormais répertoriées : appareils à combustion, matériaux de construction, produits de décoration (peinture, colles, vernis…), meubles, activité humaine (tabagisme, produits d’entretien, bricolage, cuisine…), présence d’animaux domestiques… A cette liste s’est ajoutée, avec la pandémie de Covid-19, une prise de conscience majeure : la transmission par aérosols du SARS-COV-2, identifiée comme cause principale de contamination, a matérialisé dans l’esprit de chacun les effets sanitaires de l’air que nous respirons dans nos lieux de vie, de travail et de convivialité. Pour Santé publique France, la pandémie de Covid constitue une opportunité décisive de renforcer l’intégration des politiques santé et environnement : la pandémie « souligne l’étroite interconnexion entre les enjeux liés au changement climatique, la pollution de l’air et les maladies infectieuses émergentes, confortant l’importance d’envisager les politiques d’évaluation et d’action selon une approche intégrée de santé publique et santé environnementale ».

Pour autant, l’action publique ne s’est pas suffisamment emparée de cet enjeu dans notre pays. Si l’injonction d’aérer n’a pas été absente des messages de prévention diffusés par les autorités, son caractère crucial n’a pas été mis en valeur. Surtout, la promotion des outils permettant soit de guider une aération intelligente par une mesure de la qualité de l’air (capteurs de CO2), soit de purifier l’air intérieur (filtres HEPA, purificateurs) n’a pas été réellement investie.

La promesse de campagne d’Emmanuel Macron, à Marseille le 16 avril 2022, de lancer « immédiatement un effort massif de purification de l’air dans nos écoles, nos hôpitaux, nos maisons de retraite, et dans tous les bâtiments publics », n’a pas reçu sa traduction opérationnelle pour l’instant.

Dans d’autres pays, le Covid a pourtant bel et bien favorisé des plans stratégiques dédiés à la qualité de l’air intérieur. C’est le cas aux Etats-Unis, avec un volet dédié dans le plan de préparation aux pandémies, doté de 450 milliards de dollars (dont 120 pour les écoles) d’investissements dans la ventilation et la purification de l’air des bâtiments. Dans un autre registre, la prise de conscience est également réelle en Belgique, où l’arrêté du 4 juin 2021 a introduit une obligation de mesure du CO2 dans les cafés, restaurants et hôtels, avec injonction que cette mesure soit visible du public, et avec la garantie, pour les établissements ayant fait les investissements nécessaires pour ne pas dépasser la valeur seuil, de ne pas devoir fermer en cas de nouveau pic avec lockdown ; une sorte « d’assurance confinement » en somme.

Pourquoi, en France, le Covid n’est-il pas parvenu à induire une réelle prise de conscience de la nécessité d’investir dans la qualité de l’air intérieur ? Le paradoxe est d’autant plus net que la France a longtemps fait figure de modèle en la matière, au tournant des années 2010.

Le premier paradoxe, comme souligné notamment dans un papier paru dans Science en mai 2021, signé par près de 40 experts de différents pays et largement cité depuis, tient au fait que nous n’appréhendons guère l’air que nous respirons comme une source d’infections environnementales, alors que les risques infectieux liés à l’eau ou à l’alimentation nous sont familiers. Comme l’avait souligné dans un tweet Susan Mitchie, une experte britannique de premier plan des sciences comportementales en santé, « nous n’enverrions jamais nos enfants à l’école si nous apprenions que l’eau n’y est pas potable, et que rien n’est fait pour arranger le problème, mais nous sommes sommés de ne pas nous inquiéter qu’ils y respirent un air empoisonné (par le Covid) ».

De fait, l’histoire de la santé publique est peut-être d’abord une histoire des lois et règlements qui protègent l’assainissement et l’eau potable, l’hygiène et la sécurité alimentaire, la sécurité des eaux de baignade, etc. En revanche, les agents pathogènes et les infections respiratoires aéroportées, qu’il s’agisse par exemple de la grippe saisonnière, du virus VRS responsable de la bronchiolite ou du SARS-COV-2, pour lesquels les moyens de prévention sont connus, ne reçoivent pas de traitement comparable en termes de réglementation, de normes et de conception et d’exploitation des bâtiments, en ce qui concerne l’air que nous respirons. C’est pourquoi les experts, par exemple dans le papier de Science, appellent à un « changement de paradigme », affirmant : « la croissance rapide de notre compréhension des mécanismes à l’origine de la transmission des infections respiratoires devrait entraîner un changement de paradigme dans la façon dont nous considérons et abordons la transmission des infections respiratoires afin de nous protéger contre les souffrances inutiles et les pertes économiques. Cela commence par la reconnaissance que la prévention des infections respiratoires, comme la réduction des maladies d’origine hydrique ou d’origine alimentaire, est un problème traitable par une action raisonnée en matière de qualité de l’air intérieur ».

Air et transmission des maladies : une reconnaissance difficile dans l’Histoire

Que la prise de conscience de l’importance de la qualité de l’air pour la prévention des maladies infectieuses soit un processus aussi lent aujourd’hui n’est pas pour étonner les historiens.

En premier lieu, les connaissances scientifiques sur les modes de transmission ne se traduisent que progressivement en décisions d’investir dans des moyens de prévention structurels. C’est ce qu’illustre le cas, souvent cité, de l’enjeu de la qualité de l’eau en réponse aux épidémies de choléra aux XIXe et XXe siècles. Lorsqu’à Londres en 1854 John Snow, médecin britannique et pionnier de l’épidémiologie, démontre, par une enquête épidémiologique modèle, que c’est la pompe de Broad Street, pompant directement l’eau de la Tamise souillée de déjections, qui est responsable des cas de choléra, il affronte des opposants tenaces, tenants d’une transmission par les « miasmes » ou les odeurs. Il obtient toutefois qu’on enlève la manivelle de la pompe et le nombre décroît immédiatement : sa démonstration est faite. Il faudra cependant attendre un demi-siècle pour que débutent réellement les travaux d’assainissement des réseaux d’eau de Londres.

Par ailleurs, il faut souligner qu’à la veille de l’apparition du Covid le référentiel cognitif dominant pour décrire la transmission des maladies infectieuses récusait comme une théorie proprement moyenâgeuse la transmission aéroportée, au profit de la théorie hygiéniste, considérée comme moderne. Centrée sur les gouttelettes, celle-ci mettait l’accent sur l’hygiène des mains et l’étiquette toux/mouchage. C’est cette approche de la transmission des maladies, appelée « hygiéniste », qui s’est imposée depuis la fin du XIXe siècle en santé publique, reléguant comme obscurantiste, assimilée aux conjectures néo-hippocratiques à propos des miasmes, l’intérêt pour la transmission aéroportée. Comme le rappelaient tout récemment le récent rapport de la commission Covid du Lancet sur les leçons du Covid ainsi qu’un papier détaillé dans Nature, la question de savoir si le SARS-CoV-2 était principalement transmis par des gouttelettes ou des aérosols a été très controversée ; les épidémiologistes du monde entier ne sont pas près d’oublier que l’OMS n’a formellement reconnu la transmission par aérosol (« airborne ») que le 23 décembre 2021, après avoir largement affirmé, depuis le début de l’épidémie : « FACT : COVID is NOT airborne ».

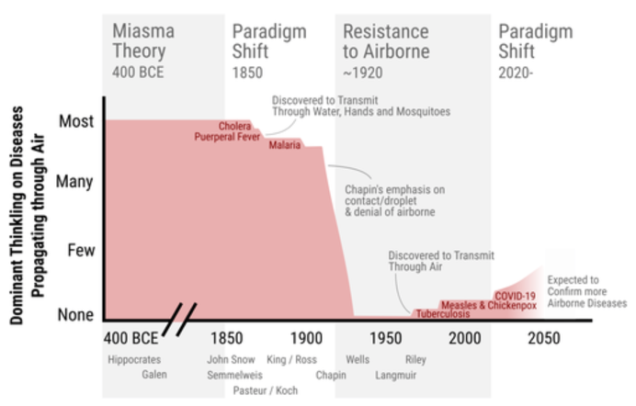

Ce qui s’est joué dans cette controverse, outre la place de l’expertise dans la décision publique, c’est l’opposition entre deux référentiels cognitifs antagonistes qui ont structuré l’histoire de la santé publique depuis plusieurs siècles. Le paradigme miasmatique, attribuant la circulation des maladies à celle de l’air, a été remis en question au milieu et à la fin du XIXe siècle avec la montée de la théorie infectionniste, dite des germes, avéré dans des maladies telles que le choléra, la fièvre puerpérale et le paludisme. Devenu dominant, ce cadre cognitif d’interprétation des épidémies, en retour, a condamné la compréhension de la transmission par aérosol, perçue comme une théorie moyenâgeuse. En conséquence, et comme l’a montré l’épidémiologiste Jose Jimenez, au cours du XXe siècle, la transmission aérienne a été considérée comme négligeable ou mineure pour toutes les principales maladies respiratoires (y compris, à tort, pour la tuberculose jusqu’en 1962).

Figure de Jimenez et al. : Représentation qualitative de la pensée médicale/santé publique dominante en Occident sur le nombre de maladies importantes transmises par l’air / Source : Jimenez, J. L. et al(2022). What were the historical reasons for the resistance to recognizing airborne transmission during the COVID‐19 pandemic?. Indoor air, 32(8), e13070.

La recherche et le débat intenses durant la pandémie de Covid-19 ont finalement engendré un nouveau changement de paradigme dans la compréhension de la transmission des maladies. Non seulement les maladies respiratoires ne sont pas transmises exclusivement par des gouttelettes, mais il est également probable que beaucoup d’entre elles aient une transmission aéroportée. Il est également plus clair, note Jose Jimenez, que la transmission aéroportée est un déterminant essentiel du potentiel pandémique d’une maladie respiratoire. Sans marquer un retour aux idées miasmastiques du passé, cette reconnaissance doit maintenant permettre l’émergence d’un nouveau paradigme de prévention des maladies à transmission aérosol, plus complexe mais moins effrayant que la théorie des miasmes : la régulation et le contrôle de la qualité de l’air dans les espaces intérieurs par la ventilation et la purification, font de cette transmission aérosol un problème que nous savons résoudre.

L’action publique en faveur de la qualité de l’air intérieur en France

En France, la qualité de l’air intérieur a progressivement été construite comme un objet de l’action publique à l’agenda des autorités sanitaires et environnementales à partir des années 1990. Elle est portée essentiellement par les plans nationaux santé-environnement (PNSE), déclinés au niveau régional par les plans régionaux (PRSE). À la suite des conférences interministérielles de Londres (1999) et de Budapest (2004) sous l’autorité de l’Organisation mondiale de la Santé, et en cohérence avec la stratégie santé environnement élaborée par la Commission européenne (SCALE), la France a élaboré son premier Plan national santé environnement en 2004, renouvelé depuis tous les 5 ans. Quatre plans se sont succédé depuis, et aujourd’hui le Plan National Santé Environnement (PNSE4 « Mon environnement, ma santé ») accorde une place significative aux environnements intérieurs.

Les courants hygiénistes du XIXe siècle avaient posé les bases de la réflexion sur les impacts sanitaires du cadre de vie, et singulièrement du bâtiment. Les importantes politiques de salubrité et de résorption de l’habitat indigne incarnent un premier paradigme d’action en la matière. L’émergence de la santé environnementale, au tournant des années 2000, a élargi le périmètre des sujets. La liste des déterminants de la santé qui sont liés aux lieux de vie et de travail s’est étendue aux agents physiques, chimiques, biologiques des milieux. Ainsi, la prise en compte de l’air que nous respirons à l’intérieur des locaux, l’eau, le bruit et les rayonnements auxquels nous sommes exposés, et qui influent de manière plus ou moins directe sur notre santé, ont été portés à l’agenda de l’action publique, avec des étapes-clés autour par exemple de l’amiante, du saturnisme, ou en encore des perturbateurs endocriniens.

La qualité de l’air intérieur s’inscrit dans la problématique plus générale de la qualité de l’air. Elle a émergé sur l’agenda politique en parallèle des problématiques de pollution de l’air ambiant et plus largement de santé environnementale. C’est la loi de 1997 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie qui fonde l’action des pouvoirs publics dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air en instituant une politique destinée à mettre en œuvre « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé » (article L. 220–1 du Code de l’environnement) englobant, par sa définition de la pollution atmosphérique, les espaces intérieurs.

En 2013, dans le cadre du troisième PNSE, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé le Plan d’actions sur la qualité de l’air intérieur. Reprenant les préoccupations exprimées lors de la table ronde Santé-Environnement de la Conférence Environnementale de septembre 2012, ce plan prévoyait des actions à court, moyen et long terme afin d’améliorer la qualité de l’air dans les espaces clos. Il prévoyait notamment la création d’une application grand public permettant d’améliorer la qualité de l’air dans son logement ; la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air dans certains établissements recevant du public, dont les écoles et les crèches, ainsi que dans des lieux ayant des pollutions spécifiques (tunnels ferroviaires) ; la réduction de l’exposition aux principales sources de pollution de l’air intérieur (produits désodorisants : encens, bougies, diffuseurs, produits d’entretien et meubles…), en travaillant en particulier sur l’information et l’étiquetage de ces produits; et enfin la publication de valeurs guides pour l’air intérieur. A titre d’exemple, les fabricants, distributeurs et metteurs sur le marché de produits de construction et de décoration sont soumis à des obligations d’étiquetage relatif au niveau d’émission en polluants volatils. La réglementation fixe également des valeurs guides pour plusieurs polluants.

Le sujet correspond désormais à une attente sociale croissante. Selon une étude Elabe – Veolia réalisée en 2019, 93 % des Français ont conscience de l’impact de la qualité de l’air sur leur santé. Pourtant, 52 % de nos concitoyens sont surpris d’apprendre que l’air intérieur peut être plus pollué que l’air extérieur. Autre paradoxe : 76 % des Français jugent ainsi que la qualité de l’air dans leur logement est bonne alors que l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur l’estime mauvaise dans 60 % des logements en France… En tout état de cause, selon cette étude de 2019, 8 Français sur 10 attendent une implication maximale de l’ensemble des acteurs, de l’État aux collectivités locales.

À l’heure actuelle, la politique relative à la qualité de l’air intérieur se traduit à la fois par une attention portée au développement de la connaissance, par des réglementations relatives à certains polluants, lieux, ou populations, et par des actions de sensibilisation destinées aux professionnels de la santé, du bâtiment et du grand public. En outre, certaines obligations, en matière de qualité de l’air intérieur et de ventilation, sont réglementées par le Code du Travail et le Règlement Sanitaire Départemental Type. Ces deux textes déterminent les débits d’air neuf à apporter par occupant et par type de salle, ainsi que des dispositions techniques (méthode de ventilation et d’aération, limite de concentration de CO2 tolérée, etc.).

En matière de surveillance de la qualité de l’air dans les ERP, la France faisait initialement figure de pionnière. La loi « Grenelle 2 » de 2010 rendait obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible, les crèches et les écoles (articles L. 221–8 et R. 221–30 et suivants du Code de l’environnement). Mais le décret d’application de janvier 2012, sous le feu des critiques des maires (était notamment critiquée l’obligation de recourir à des organismes de mesure certifiés pour vérifier la présence de bouches d’aération et de fenêtres, et la possibilité d’ouvrir ces dernières), reçoit bientôt le « deuxième prix des normes absurdes » délivré par les hauts fonctionnaires Alain Lambert et Jean-Claude Boulard dans leur « rapport contre l’inflation normative » rédigé en 2012 à la demande du premier ministre Jean-Marc Ayrault. S’ensuit une forme de bataille politico-médiatique, à l’automne 2014. En réponse, la ministre Ségolène Royal remplace l’obligation, qu’elle qualifie d’« inappropriée », par la publication d’un « guide des bonnes pratiques » visant à « accompagner les collectivités dans la mise en place d’actions pérennes ».

Depuis le 1er janvier 2018, la surveillance de la qualité de l’air intérieur par les communes s’applique aux crèches, aux haltes-garderies, aux écoles maternelles et primaires. Depuis le 1er janvier 2020, les centres de loisirs dont elles ont la charge, ainsi que les collèges et les lycées sont concernés. Au 1er janvier 2023, s’y ajouteront les centres médicosociaux et les établissements pénitentiaires. L’obligation de surveillance est tenue pour respectée si, tous les 7 ans, une évaluation des moyens d’aération est conduite avec, au choix :

- Soit une campagne de mesure de polluants (formaldéhyde, benzène, CO2 pour évaluer le confinement et éventuellement perchloréthylène pour les établissements contigus à un pressing) par un organisme accrédité. En cas de dépassement des valeurs limites, le propriétaire engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d’analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l’établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Une nouvelle campagne de mesures est alors à réaliser dans un délai de deux ans ;

- Soit, option bien moins exigeante, la rédaction d’un plan d’action de la qualité de l’air intérieur dans l’établissement, sur la base notamment des quatre grilles d’auto-diagnostic fournies dans un guide pratique fourni par le ministère.

Autant dire que l’obligation de surveillance est très fortement atténuée : pour les collectivités, conduire dans les écoles une campagne de mesures de façon à intervenir en conséquence n’est plus qu’une simple option. Comme le note le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport de 2022 (évaluation des Plans nationaux santé environnement 2004–2019) : « L’alternative, en 2015, de réaliser des auto-diagnostics de qualité de l’air intérieur, en lieu et place de mesures de polluants, et de l’indice de confinement, a probablement cassé la dynamique de la surveillance réglementaire et ne nous a pas permis, faute de remontée de données au niveau national, de pouvoir évaluer les plans d’actions de prévention ».

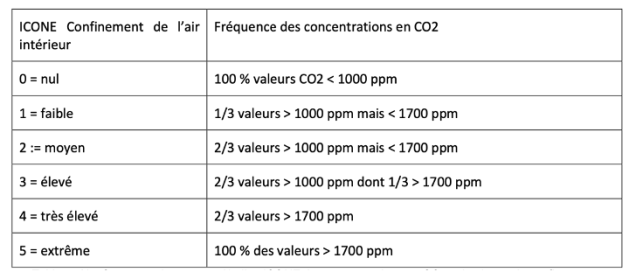

Malgré cela, une série de données importantes est cependant disponible. Dans les cas où la collectivité décide d’une campagne de mesures et fait appel à un laboratoire accrédité COFRAC, celui-ci doit communiquer ses résultats dans la base de données « Surveillance air intérieur » gérée par l’Ineris. Comme décrit par le HCSP dans son rapport, sur la base des données remontées pour 1.009 établissements scolaires, la situation est préoccupante. Si les valeurs seuils de polluants ne sont que très exceptionnellement dépassées, en revanche, pour le CO2, 5,8 % des mesures dépassent la valeur limite (indice ICONE de confinement de 5, valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées selon la réglementation en vigueur), et 57,6%, donc plus de la moitié des salles occupées par les enfants, ont un indice de confinement de 3 et 4 : le déficit de renouvellement de l’air des salles occupées par les enfants est majeur. Ces données sont en outre corroborées par une campagne de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) conduite entre 2013 et 2017, reposant sur un tirage au sort des établissements contrôlés, avec des résultats similaires.

Mesure du CO2 et niveau de confinement (indice ICONE) Le confinement de l’air à l’intérieur d’une salle de classe dépend du renouvellement de l’air de la pièce et de son taux d’occupation. Le renouvellement d’air résulte du système de ventilation, de l’ouverture des fenêtres et des fuites d’air parasites. Un bon indicateur du confinement de l’air intérieur est la mesure du dioxyde de carbone (CO2). Ce dernier est émis par la respiration des personnes présentes (production métabolique). Ainsi, plus la concentration en CO2 est élevée dans une pièce, plus l’air y est confiné et moins bonne est sa qualité. L’indice de confinement de l’air ICONE est calculé à partir des valeurs de CO2 mesurées en période d’occupation d’une pièce. Il permet d’évaluer le confinement de l’air de cette pièce à l’aide d’une note allant de 0 (aucun confinement) à 5 (confinement extrême). |

Impact de la qualité de l’air intérieur sur la santé

La pollution de l’air intérieur constitue un enjeu majeur de santé publique. La qualité de l’air que nous respirons peut avoir des effets sur la santé et le bien-être, depuis la simple gêne (olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau) jusqu’à l’apparition ou l’aggravation de pathologies aigües ou chroniques : allergies respiratoires, asthme, cancer, intoxication mortelle ou invalidante, etc.

Polluants de l’air intérieur Les polluants rencontrés en milieu clos sont de nature chimique ou biologique. De manière générale, on peut distinguer cinq grandes familles :

|

Selon l’OMS, chaque année, 3.8 millions de personnes meurent prématurément de maladies imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations (causes de décès : pneumonies, cardiopathies ischémiques, bronchopneumopathie chronique obstructive). En 2016, l’OMS estimait la charge de morbidité imputable à la pollution de l’air dans la région européenne à 556.000 décès prématurés imputables aux effets conjoints de la pollution de l’air domestique et ambiant. La Commission européenne estimait quant à elle en 2011 qu’environ deux millions d’années de vie en bonne santé étaient perdues chaque année dans les pays de l’Union européenne du fait d’une mauvaise qualité de l’air intérieur, ce qui équivaut à environ 3 % du total de la morbidité dû à toutes les maladies de toutes causes en Europe.

Pour la France, l’étude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l’air intérieur publiée par l’Anses et l’OQAI en avril 2014 chiffrait la mortalité totale engendrée par 6 polluants de l’air intérieur (benzène, trichloréthylène, radon, tabagisme passif, particules, CO2) à près de 20.000 personnes par an. Cette étude fondatrice fournit de premiers ordres de grandeur des coûts afférents à la pollution de l’air intérieur en France, estimés à 19 Mds € par an.

Le lien de causalité entre divers polluants de l’air intérieur (amiante, radon, fumée de tabac ambiante, produits de combustion, composés organiques volatils, polluants biologiques, etc.) et l’apparition ou l’exacerbation des maladies respiratoires, des allergies, des intoxications et certains types de cancer est désormais clairement reconnu (par exemple, liés au radon, qui s’accumule dans les lieux clos et auquel on attribue aujourd’hui 3.000 décès annuels par cancer du poumon).

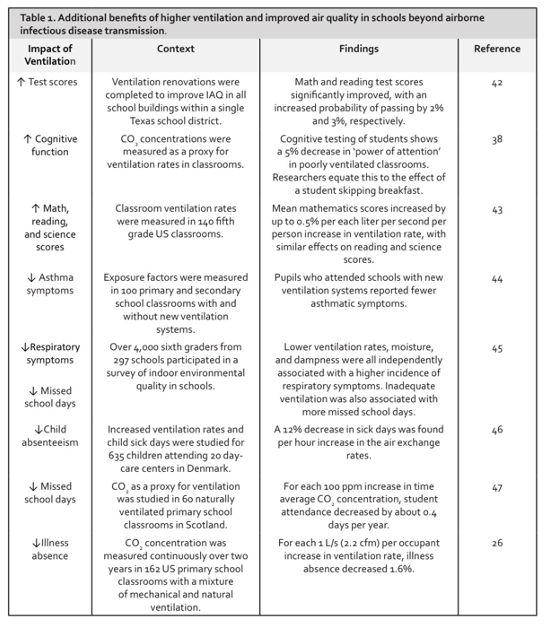

Au-delà du risque sanitaire, un mauvais renouvellement de l’air dans une pièce aboutit à une diminution de la concentration et des capacités cognitives (hausse des concentrations de dioxyde de carbone).

L’enjeu est particulièrement sensible concernant la santé des enfants et la qualité de l’air intérieur dans les établissements scolaires. Selon des données diffusées par Veolia, 91 % des Français parents pensent que la qualité de l’air que les enfants respirent à l’école a un impact sur leur santé. Et près de 8 parents sur 10 lui attribuent également un impact sur la capacité d’apprentissage et de mémorisation des enfants. De fait, plusieurs études ont apporté la démonstration des effets cognitifs négatifs d’une trop forte concentration de CO2 dans les salles de classe.

Dès 1996, une étude européenne portant sur 800 enfants dans huit écoles avait déjà montré que les scores des élèves à des tests de concentration diminuaient lorsque le confinement (mesuré par le taux de dioxyde de carbone) augmentait. En 2007, Pawel Wargocki et David Wyon ont mené en été deux études interventionnelles sur l’environnement dans deux salles de classe d’une école danoise occupées par des enfants âgés de 10 à 12 ans ; le doublement du débit d’air neuf par personne de 5 litres par seconde à 10 litres par seconde augmentait également la performance des élèves de 15 % pour quatre exercices de calcul, en accroissant la vitesse de réponse tout en ne générant presque aucune erreur.

La commission Covid du Lancet établissait ainsi une synthèse des données disponibles motivant une action raisonnée en matière de qualité de l’air intérieur sur différents paramètres, outre la transmission aéroportée des maladies infectieuses :

Source : Lancet Covid-19 Commission, https://covid19commission.org/commpub/designing-infectious-disease-resilience-into-school-buildings-through-improvements-ventilation-and-air-filtration

Les outils d’amélioration de la qualité de l’air intérieur

Certes, la situation sanitaire a accéléré les prises de conscience : l’aération des bâtiments est devenue un geste barrière par nature et certains lieux publics ont été équipés de capteurs de CO2 ou de purificateurs d’air. Comme le déclarait récemment Antoine Flahault dans un entretien au Figaro : « Aujourd’hui, on réalise que nous respirons un air qui peut être contaminé par des personnes qui nous entourent ou que nous pouvons nous-mêmes contaminer les autres par notre propre respiration. L’air « usé » que nous expirons n’est ni renouvelé, ni filtré, ni purifié suffisamment. C’est le problème essentiel de cette pandémie de Covid-19. Nous allons devoir nous atteler un jour à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. Est-ce qu’il faudra attendre encore cinquante ans pour que nous entrions dans un café, une salle de cours ou un club de gym sans risquer d’en ressortir contaminés par le Covid, la grippe ou la tuberculose ? Cela ne dépend que de nous… et de nos pouvoirs publics ».

A la frontière des enjeux d’environnement et de santé publique, mais aussi du logement, du travail et de l’éducation, cette politique publique pourrait connaître un nouveau départ avec la prise de conscience créée par l’épidémie de Covid. Car contrairement à l’air extérieur où les responsabilités sont multiples, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dépend des actions menées par des acteurs bien identifiés. Du concepteur du bâtiment à l’occupant, en passant par le constructeur et le gestionnaire, tous peuvent agir. En bout de chaîne, l’occupant a également son rôle à jouer. Les outils disponibles sont multiples, au service d’un objectif atteignable.

La qualité de l’air intérieur motive un foisonnement de solutions et de dispositifs revendiquant une amélioration, voire une épuration, de l’air intérieur. Ce marché, qui comporte des enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux, reste toutefois dépendant du progrès des connaissances dans ce champ d’expertise, de nombreux acteurs, en particulier l’ANSES, alertant sur la nécessité d’affiner les preuves de l’efficacité des dispositifs disponibles. En parallèle, ce marché impose aussi de faire progresser le cadre réglementaire de contrôle de la performance de ces dispositifs.

Le premier levier relève de la remédiation : il concerne la mesure de la qualité de l’air, à des fins d’action correctives. On assiste ces dernières années au développement de capteurs de mesure en continu de certaines familles de polluants (particules et composés organiques volatils, dont le formaldéhyde, parfois dioxyde d’azote), du CO2, de la température et de l’humidité relative. La mesure de la qualité de l’air n’est bien sûr toutefois pas une fin en soi. Elle doit être orientée vers une action correctrice validée et faisable, et être utilisée pour renforcer la sensibilisation de tous les acteurs.

Ainsi, comme le souligne par exemple l’Institut Veolia dans un rapport de 2020, les dispositifs de remédiation ne peuvent fonctionner de façon réellement efficace qu’à condition d’être accompagnés de mesures visant à faire évoluer les comportements : « la qualité de l’air intérieur doit ainsi (surtout ?) devenir une thématique incontournable pour l’ensemble des parties prenantes et être abordée à la fois sous les angles de la connaissance, de la sensibilisation et de la pédagogie. Il existe également un enjeu fort pour doter les acteurs (aussi bien entreprises qu’associations ou organismes publics) d’interlocuteurs dédiés et de cadres de compréhension et d’analyse pertinents et partagés, afin d’éviter la dilution des responsabilités et la méconnaissance des enjeux ».

Mais le levier principal d’intervention demeure la ventilation elle-même, en prévention.

Un système de ventilation performant et bien entretenu apporte un air neuf et pourvoit aux besoins d’oxygène des occupants, fournit aux appareils à combustion l’oxygène nécessaire pour leur bon fonctionnement, régule l’hygrométrie des locaux et évite le développement de micro-organismes indésirables et de nuisibles (moisissures, acariens, blattes), diminue la transmission d’agents infectieux, évacue les odeurs et les polluants physiques et chimiques qui s’accumulent, limite l’exposition aux polluants du sol (radon, substances chimiques volatiles) et enfin améliore les performances humaines. Les ventilations double flux, avec récupération de chaleur, sont une réponse efficace pour réchauffer l’air entrant. Mais elles sont généralement applicables dans des démarches globales concernant l’enveloppe du bâtiment, et donc plus souvent dans le neuf. En Ile-de-France, des lycées de L’Isle-Adam (12 000 hab., Val-d’Oise) et des Ulis (25 800 hab., Essonne) ont fait l’objet de telles démarches récemment. Grâce au bâtiment intelligent, de nouvelles solutions émergent, comme la ventilation qui s’adapte au taux d’occupation, à l’image de l’éclairage intelligent.

Enfin, le troisième levier concerne l’épuration de l’air intérieur. Il s’agit soit d’appareils de purification d’air, dont les technologies se fondent sur la filtration ou sur la destruction des polluants de l’air intérieur (photocatalyse, ionisation de l’air…), soit de matériaux fonctionnalisés, fixant et neutralisant les polluants, comme le formaldéhyde, ou agissant par photocatalyse. Si ces dispositifs disposent déjà d’une série de publications à l’appui de leur efficacité, la diversité des appareils mis sur le marché conduisait l’Agence nationale de sécurité sanitaire à parler en 2017 d’une « efficacité encore à démontrer ».

L’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques a récemment publié un tour d’horizon complet des progrès scientifiques et techniques dans ce champ. Il a recommandé que seuls les purificateurs équipés de filtres dits HEPA 13 ou 14 soient utilisés dans les ERP. Il a par ailleurs affirmé que l’amélioration de la qualité de l’air intérieur doit reposer en priorité sur un renouvellement de l’air résultant de la ventilation et de l’aération, dès lors que la qualité de l’air extérieur le permet, l’usage de purificateurs d’air devant selon lui être vu comme une mesure complémentaire.

Un certain nombre d’acteurs mettent toutefois en avant une préoccupation nouvelle : la mise en avant de l’impératif de ventilation pourrait venir croiser la question de l’isolation thermique. L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, en particulier, souligne que l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments, qui passe notamment par le renforcement de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe, ne doit pas se faire au détriment de la qualité de l’air intérieur. Un programme de recherche dédié a été engagé pour mesurer différents paramètres de qualité de l’air intérieur dans la construction neuve ou rénovée. Sur un échantillon de 72 logements étudiés, les résultats révèlent que près d’un logement neuf ou récemment rénové sur deux est contaminé par des moisissures, soit une proportion plus élevée que dans le parc immobilier utilisé comme groupe témoin. La conciliation des impératifs d’isolation thermique et de ventilation pour la qualité de l’air intérieur est-elle le nouveau trade-off de cette politique publique ? Oui, répondent certains acteurs du bâtiment : « comment concilier qualité d’air intérieur, confort acoustique et lumineux, et rénovation énergétique ? » s’interroge ainsi le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) dans un document intitulé « La santé des usagers, défi pour les acteurs du bâtiment ». De même, Veolia parle de « schizophrénie de l’écoconstruction » et note : « Les projets architecturaux, qui peuvent jouer un rôle de rempart contre les pollutions extérieures, sont néanmoins soumis aujourd’hui à une double contrainte paradoxale. Les normes de réduction de la consommation énergétique, notamment en France avec un objectif de diminution de 60 % dans le tertiaire d’ici 2050 (Loi Elan), obligent à renforcer l’isolation des bâtiments et donc à réduire la porosité de l’enveloppe du bâti à l’air extérieur. Les courants d’air des vieux immeubles mal isolés avaient la vertu de renouveler l’air intérieur. Le risque, dans ces constructions répondant aux nouvelles normes écologiques, est ainsi de voir, faute d’un système de ventilation et d’aération adéquat, les polluants stagner et s’accumuler, allant même jusqu’à générer un « syndrome du bâtiment malsain » chez les occupants ». Qu’il s’agisse du bâti neuf ou de la rénovation, le problème ne réside donc pas dans l’isolation en elle-même, mais dans la vigilance accrue qu’elle appelle de la part des acteurs du bâtiment – pour assurer des systèmes de ventilation et d’aération adéquats – et des usagers, qui doivent apprendre à bien les utiliser. L’ensemble des acteurs plaide donc pour une prise de conscience rapide : un effort massif de pédagogie auprès des exploitants et des habitants/utilisateurs est requis dès aujourd’hui si l’on ne veut pas que les progrès de l’isolation deviennent un risque pour la qualité de l’air intérieur. Le levier, en la matière, semble résider d’abord dans la sensibilisation du grand public aux vertus de l’aération, aujourd’hui trop peu investie par les pouvoirs publics. A titre d’exemple, l’application grand public permettant à chacun de mesurer la qualité de son air intérieur qui était prévue dans le plan d’actions pour la qualité de l’air intérieur de 2013 n’a finalement pas vu le jour.

Comment comprendre les freins qui persistent en matière de qualité de l’air intérieur ?

La carrière politique et médiatique de la qualité de l’air intérieur en tant qu’objet d’action publique fait l’objet d’une importante activité de recherche en sciences humaines et sociales. Co-financé par l’ADEME, porté par le laboratoire CURAPP (Jean-Pierre Le Bourhis) et associant notamment le Centre de sociologie des organisations (Renaud Crespin), le projet AIRIN (air intérieur, actions publiques et jeux d’acteurs, 2012–2015) a produit une analyse des cadres institutionnels, sociaux et politiques dans lesquels ce problème est appréhendé et traité, au niveau national comme à l’échelle territoriale, en se concentrant sur les jeux d’acteurs et sur les scènes, à différents niveaux, où s’élabore et se met en œuvre la politique émergente de l’air intérieur.

Ce travail donne des pistes sur les freins qui expliquent que cette action publique ne se soit pas parvenue encore à maturité – et donc qu’elle n’ait pas pu être le relais dont les stratégies de prévention contre la transmission aéroportée du Covid auraient eu besoin.

Dans son volet d’analyse des productions juridiques sur la qualité de l’air intérieur depuis trois décennies, ce travail a montré notamment que le droit de l’air intérieur se caractérise par sa dispersion et sa faible cohésion, du contrôle de la salubrité des habitations à la protection des salariés en passant par le contrôle de la construction ou par la sécurité des lieux accueillant des publics sensibles. Malgré les efforts d’unification stratégique portés notamment par le PNSE au niveau national, cette dispersion des leviers de régulation engendre, selon les chercheurs, un « effet mosaïque » dans la façon dont les acteurs, notamment locaux, se saisissent de l’enjeu, sans véritable cohérence entre les administrations.

Comme l’ont montré Renaud Crespin et Benjamin Ferron dans un article de 2016, les pollutions de l’air intérieur relèvent de définitions plurielles voire concurrentes. Les politistes distinguent une série de « cadrages » superposés : « un premier cadrage fait de la pollution de l’air intérieur un simple appendice de la pollution de l’air en général ; un second l’aborde comme relevant des pollutions chimiques touchant non seulement l’air mais aussi l’eau ou la terre ; un troisième l’associe en priorité à un type de polluants (tabac, monoxyde de carbone, moisissures, formaldéhyde, etc.) ; un quatrième s’en saisit pour justifier l’adoption d’un mode de vie plus écologique, etc. ». A quoi s’ajoute naturellement aujourd’hui le cadrage par le risque infectieux. Or, font valoir ces chercheurs, cette superposition de cadrages distincts peut agir comme un obstacle majeur à la reconnaissance et à l’inscription de la pollution de l’air intérieur comme problème prioritaire sur les agendas médiatique et politique : l’absence de problématisation commune entrave la construction d’un paradigme cognitif et normatif suffisamment cohérent pour apparaître comme la vérité du moment et motiver la mobilisation politique.

La qualité de l’air intérieur pourrait aussi souffrir de son incapacité à « faire scandale » ; depuis quelques années, les travaux de sciences sociales ont en effet suggéré que l’intervention normative des acteurs politiques et administratifs était fortement liée à une réduction de la définition des problèmes sanitaires et environnementaux en termes de « scandale » ou de « crise ». Or, montre là encore Renaud Crespin, la qualité de l’air intérieur souffre dans sa médiatisation d’une forme de « dispersion » des enjeux qu’elle soulève, du mal-logement à la précarité énergétique en passant par la pollution industrielle ou l’école. Ces multiples cadrages étendent certes sa visibilité potentielle, mais entravent aussi sa dramatisation en tant qu’enjeu spécifique : « encastrés au sein d’autres problèmes souvent plus médiatisés, les dangers sanitaires associés à la pollution de l’air intérieur se trouvent ainsi occultés par la concurrence d’autres types d’enjeux et de risques ».

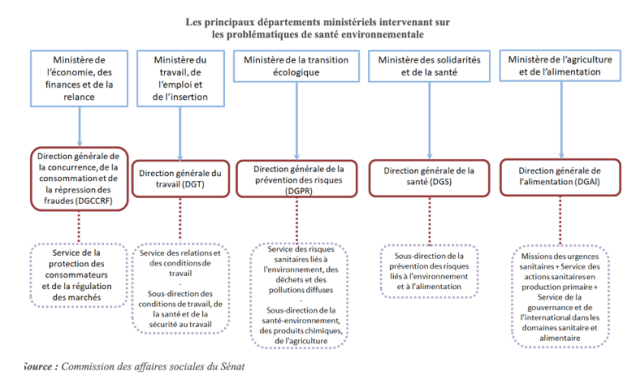

Ce constat de dispersion rejoint celui dressé par les acteurs, d’une trop grande superposition d’acteurs publics sur ce sujet. Interministérielle, l’action publique sur l’air intérieur intéresse principalement les portefeuilles du logement, de la santé, de la recherche et bien sûr de l’écologie, mais aussi de l’industrie, du travail et de l’éducation. Dans un rapport d’information de mars 2021, la commission des affaires sociales du Sénat déplorait cet éclatement du traitement de l’ensemble des enjeux santé-environnement, pointant d’un côté des plans sectoriels très spécifiques ciblés sur une exposition (plan chlordécone, stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, plan radon, plan micropolluants, etc.), et, de l’autre une « coordination interministérielle des différents plans d’actions de lutte contre les risques sanitaires causés par des facteurs environnementaux, censée garantir une approche transversale des enjeux de santé environnementale par ailleurs peu efficiente ». Le même constat sévère, d’un « objet de politique publique vaste et mal identifié », se retrouve dans un rapport de 2020 inter-inspections, réunissant, l’Inspection générale des affaires sociales, l’Inspection générale des finances, l’Inspection générale de d’éducation, du sport et de la recherche ainsi que le conseil général de l’environnement et du développement durable et le Conseil général de l’alimentation, de l’argiculture et des espaces ruraux ; pour les auteurs, la santé-environnement n’a pas été constituée en tant que politique publique à part entière » et « fait l’objet d’un morcellement des responsabilités, entre évaluateur et gestionnaire des risques, entre niveau national et européen, entre les acteurs publics : plus d’une dizaine de directions générales, relevant de six ministères différents, conduisent les politiques de santé-environnement, et sont accompagnées par de nombreux établissements publics ».

Au niveau local, la dispersion des acteurs est plus forte encore. L’IGAS relevait ainsi qu’au niveau régional, les plans régionaux santé-environnement (PRSE), qui doivent décliner le PNSE, sont structurellement peu intégrés dans les politiques publiques conduites par l’État comme par les collectivités territoriales, formant un « outil périphérique de contractualisation » ; dès lors, « en pratique, le pilotage en région dépend de l’implication des acteurs et de leur souhait, ou non, de travailler ensemble sur ce sujet ».

Du côté de l’expertise aussi, s’il ne s’agit certes pas de dispersion, le constat est celui d’une certaine pluralité des acteurs scientifiques et techniques, avec, comme le soulignent aussi bien le HCSP que la commission des affaires sociales du Sénat, une insuffisante coordination entre la recherche académique en santé-environnement et les cercles de l’expertise institutionnelle qui, dans le cas de la qualité de l’air intérieur, sont pluriels : à l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, au CSTB, à l’Anses, au HCSP et à l’Ademe notamment.

De ce constat découle, en partie, la recommandation récemment émise par le HCSP dans son rapport d’évaluation des PNSE, de forger, au-delà des PNSE, une « Stratégie nationale santé-environnement » pilotée au niveau interministériel pour garantir la cohérence des différents volets de l’action publique sur ce champ – et ce donc y compris pour l’air intérieur. Selon le HCSP, l’évaluation qu’il a conduite de quinze ans de politiques publiques en santé-environnement montre que, « si la prise de conscience de l’importance de ces questions a progressé, elle reste insuffisante par manque de visibilité dans les priorités de l’Etat ». Le HCSP considère que cela s’explique par le fait que « le PNSE sous sa forme actuelle ne se situe pas à un niveau stratégique suffisant ». Sa recommandation est donc de bâtir une stratégie nationale interministérielle dotée d’une « gouvernance solide » et appuyée sur une loi de programmation pluriannuelle votée par le Parlement avec un financement dédié. Feuille de route indiquant clairement des priorités et des orientations stratégiques en santé environnementale, elle permettrait d’unifier les actions des ministères concernés, les plans sectoriels, et les interventions des agences, autour d’une priorisation stratégique des actions adossée à une méthodologie transparente.

Vers un renforcement de la réglementation sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur en milieu scolaire ?

Dans l’immédiat, et au vu de la reprise épidémique Covid avec une hausse de l’incidence initialement plus marquée à la rentrée chez les enfants et adolescents, l’urgence est à l’amélioration de la qualité de l’air dans les établissements scolaires. Pour l’heure, il existe des outils de sensibilisation des élèves et enseignants à cet enjeu dans la classe.

La sensibilisation des élèves à la qualité de l’air dans les classes Pour accompagner la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les écoles primaires, un livret d’activités pédagogiques « Un bon air dans mon école » est proposé aux enseignants depuis 2017. Le site du ministère de l’écologie précise qu’il est possible, en complément du livret, de demander la mise à disposition d’un capteur de CO2 « comportant trois diodes de couleur (vert-orange-rouge) incitant à l’aération de la salle de classe si la teneur en dioxyde de carbone est élevée », « pour une semaine », et dans le but de « rendre plus concret la nécessité de renouvellement de l’air intérieur ». |

Dans ses avis du 28 avril 2021 puis du 21 janvier 2022 relatif à la ventilation et à la mesure du CO2 dans les ERP, le HCSP franchit un cap important puisque désormais il recommande de « dimensionner les stratégies d’aération et de ventilation et la jauge d’occupation des espaces clos des ERP par un enregistrement en continu des concentrations en CO2 » et « préconise l’utilisation de détecteurs de CO2 en période d’occupation, afin de s’assurer en temps réel des conditions de renouvellement de l’air ». Surtout, il définit des valeurs repères : 800 ppm de CO2 comme objectif d’un renouvellement de l’air satisfaisant des locaux occupés, et 1500 ppm comme seuil de « confinement de l’air non acceptable » appelant action corrective rapide.

Devant ces préconisations, difficile pour le gouvernement de rester inactif. La rentrée 2022 dans les écoles a eu lieu sans masques et sans mobilisation d’envergure sur ces enjeux. Le gouvernement a certes prolongé la subvention accordée aux collectivités territoriales pour équiper les établissements scolaires d’un capteur de CO2, mise en place durant l’hiver 2021 ; d’un montant de 8 euros par élève scolarisé dans l’établissement public, cette aide qui, selon le ministre Pap Ndiaye a déjà permis de « financer le dépoiement de 120.000 capteurs dans les établissements en 2021–2022 », sera finalement prolongée jusqu’à la fin de l’année civile.

Mais au-delà de cette aide, la question posée demeure entière : comment la mesure du CO2 dans les classes, dont les bénéfices sont reconnus comme cruciaux, peut-elle rester une initiative libre des acteurs, sans volonté politique de la systématiser en l’adossant à une obligation ?

Il semble que la prise de conscience soit en marche. Un projet de décret relatif à la qualité de l’air intérieur dans les ERP, et notamment les écoles, collèges et lycées, est semble-t-il en construction depuis plusieurs mois, une première version ayant été validée par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) en février 2022. L’objectif semble être d’imposer aux collectivités territoriales, à partir de 2023, une évaluation annuelle des moyens d’aération des établissements scolaires et des accueils de loisirs. Conformément à l’avis du HCSP, ce contrôle annuel se ferait par une mesure à lecture directe du CO2. Ce projet de décret prévoirait également d’abaisser la fréquence de réalisation des autodiagnostics de la qualité de l’air et des moyens d’aération des ERP, de 7 ans à 4 ans.

Ces évolutions de la réglementation ne suffiront cependant pas à combler le retard de notre pays. D’après les estimations du collectif d’experts « Nous aérons », qui propose sur son site une revue des niveaux d’investissements dans différents pays, la France n’a investi que 1,5 euro par habitant pour renforcer la qualité de l’air dans les écoles, soit 21 fois moins que le Canada, qui consacre 32 euros par habitant pour assurer un air sain dans les établissements scolaires. La future réglementation imposerait un investissement plus important, comme le souligne le CNEN qui « s’interroge sur l’accompagnement financier des collectivités territoriales par l’État s’agissant des coûts substantiels engagés pour l’équipement des capteurs de CO2, notamment des établissements scolaires, et ce dans la mesure où le fonds de l’Éducation nationale ne couvre au maximum qu’un tiers des dépenses ». Le collectif « Nous aérons » s’est livré à un essai de calcul de l’investissement nécessaire pour garantir la qualité de l’air dans les établissements scolaires : équiper 75% des classes en capteurs de CO2, doter les 25% restantes, trop mal ventilables du fait du bâti, de purificateurs d’air, équiper l’ensemble des cantines en purificateurs, et réaliser un audit des bâtiments sur la ventilation, représenterait un investissement total d’environ 1 milliard d’euros. En juillet 2022, dans le dernier avis (au titre suggestif : « vivre avec les variants ») qu’il a émis avant d’être dissous, le Conseil scientifique appelait à des « investissements plus conséquents » sur la qualité de l’air intérieur, en raison des bénéfices pour le contrôle du Covid mais aussi des autres bénéfices sanitaires.

La qualité de l’air intérieur, malgré son impact sur la santé et la qualité de vie, peine à se constituer en objet identifié et piloté des politiques publiques. La crise du Covid en a apporté la démonstration : en presque trois ans, l’impératif d’aération et d’amélioration de la ventilation, geste barrière essentiel face à la contagion, n’a guère trouvé de relais dans l’action publique dédiée à la qualité de l’air intérieur et a échoué à s’imposer dans le discours public et les mentalités. Alors que la huitième vague de contaminations inquiète les autorités sanitaires, les messages de prévention sur la nécessité d’aérer les bureaux, salles de classes, magasins ou restaurants, demeurent modestes, les capteurs de CO2 sont mal connus de la population, et on ne voit pas émerger de plan stratégique dédié à cet enjeu. Le contraste est saisissant avec d’autres pays.

Il est vrai que la dispersion des acteurs est majeure : sur la qualité de l’air intérieur, tant l’expertise que le pilotage stratégique et l’action opérationnelle dépendent de secteurs multiples, du bâtiment à la santé publique en passant par le travail ou l’école, au niveau national et local. Les PNSE n’ont pas suffi, en dépit des progrès amenés, à faire émerger une vision stratégique globale de cet enjeu.

L’enjeu de gouvernance est désormais au premier plan : les positions fortes que le HCSP aussi bien que l’IGAS, avec les autres inspections, ont récemment prises en faveur d’un pilotage interministériel refondé de la santé-environnement illustrent la nécessité de repenser la transversalité des enjeux. En matière d’air intérieur, le paradigme à venir devra mieux intégrer le risque infectieux et garantir la cohésion des acteurs techniques, scientifiques, administratifs et politiques de ce dossier. Le Covid justifierait une impulsion stratégique de très haut niveau capable de favoriser la prise de conscience collective et les investissements nécessaires pour que la ventilation et l’aération s’imposent à l’agenda de chacun.

Les conditions de production de l’expertise en la matière ont été fortement investies, mais au travers d’acteurs multiples (OQAI, ANSES, ADEME, etc.), trop peu articulés avec la recherche académique en santé publique et en santé-environnement et avec les connaissances produites par les acteurs industriels. La surveillance, la mise en relation des données environnementales et de santé, les méthodes et les données utilisées pour faire progresser les connaissances scientifiques et épidémiologiques aussi bien que les outils techniques de prévention (capteurs, purificateurs, etc.) demandent une réflexion stratégique dédiée, partagée entre tous les acteurs, si l’on veut renforcer l’efficacité de la décision publique.

Enfin, à l’école, au travail, à l’hôpital, dans les transports, au cinéma, au restaurant, chacun devrait pouvoir accéder à une information claire sur les risques qu’il court à respirer l’air ambiant, en particulier en période de pandémie aéroportée. D’autres pays, comme le rapporte quotidiennement le collectif « Nous aérons » sur twitter, se sont engagés dans cette prise de conscience collective et s’appuient sur la mobilisation des acteurs.

Renforcer la surveillance de la qualité de l’air dans les établissements scolaires et une première étape, urgente et incontournable. Mais, en amont de la surveillance, c’est bien la ventilation mécanique de l’ensemble des établissements recevant du public qui appelle une vision stratégique globale, adossée à un effort d’investissement clair. Ce serait là le meilleur levier politique de pédagogie pour sensibiliser le grand public, permettre que chacun devienne attentif à l’air respiré en milieu confiné, au même titre qu’à l’assainissement de l’eau, et soutenir les micro-décisions d’aérations quotidiennes qui pourraient bien être l’une de nos meilleures armes face aux risques infectieux futurs.