Santé et confort dans l’habitat : des liens si évidents qu’ils ne sont pas bien vus

Les confinements dus à la crise de Covid-19 ont remis en avant l’importance de la qualité de l’air intérieur et, plus généralement, les risques sanitaires liés au logement : les pathologies respiratoires, les intoxications mais aussi la précarité énergétique, le surpeuplement etc. Les mauvaises conditions de logement sont l’un des mécanismes par lesquels les inégalités sociales et environnementales se traduisent en inégalités de santé, de qualité de vie et de bien-être.

L’expérience des confinements a rappelé l’impact des conditions de logement sur la santé. En outre, la nature même de l’épidémie de Covd-19, avec la contamination par voie aérienne, a suscité l’inquiétude d’experts en santé sur le manque de prise en compte de la qualité de l’air intérieur dans les mesures de lutte contre la diffusion du virus. Qu’en est-il de nos connaissances et de nos dispositifs publics visant la qualité des logements dans une perspective sanitaire ?

Même si l’on pense tout d’abord au mal-logement, au sans-abrisme ou même à la difficulté d’accès à un logement individuel du fait de l’évolution des prix ou d’un marché immobilier trop étroit, les effets du logement sur la santé ne renvoient pas uniquement à la grande exclusion ou aux inégalités sociales. L’analyse des facteurs de risque pour la santé associés aux conditions de logement révèle que l’enjeu dépasse le concept de mal-logement et s’illustre par un gradient social continu, qui affecte plus durement les plus défavorisés, mais qui produit des inégalités de santé dans l’ensemble du corps social. L’évolution des catégories utilisées depuis le XIXe siècle pour désigner l’impact du logement sur la santé est éclairant : après la notion d’« insalubrité » consacrée en 1850 puis le terme de « décence » devenu central à la fin du XXe siècle, on parle désormais de « qualité du logement » dans l’action publique.

Le renouvellement de la question de la santé et du bien-être dans le logement, après le confinement lié au Covid 19, accélère la recherche et les débats entre les acteurs du logement (architectes, promoteurs, bailleurs sociaux) sur la qualité de l’habitat et les « nouveaux besoins ». Des risques sont bien identifiés comme le saturnisme, la pollution de l’air intérieur, la précarité énergétique, le bruit, le surpeuplement, le coût excessif du logement et, finalement, le cumul de toutes ces difficultés. Au-delà, de nouveaux enjeux émergent comme le vieillissement de la population, qui peut imposer des efforts d’adaptation des logements. Mais l’élargissement des critères de la qualité vers une prise en compte toujours plus fine du confort des habitants ne risque-t-elle pas de reléguer les considérations de santé au sein d’une liste trop large de critères de qualité ?

Il est crucial, aujourd’hui, de développer de meilleures mesures de l’impact du logement sur la santé. Le constat d’ensemble, à l’échelle internationale, est que la plupart des indicateurs existants se concentrent sur les déficiences physiques et les coûts de réparation et omettent l’exposition à l’environnement intérieur, car peu de sources de données nationales collectent systématiquement ces informations. La mise au point d’un index des qualités de l’habitat en matière de santé apparaît dès lors prioritaire.

Introduction

Le logement, à l’intérieur duquel nous passons en moyenne en France 70% de notre temps quotidien d’après Santé publique France, est souvent considéré, à tort, comme un refuge contre la toxicité de l’environnement extérieur.

Bien sûr, les risques associés à la pollution de l’environnement extérieur sont majeurs : selon la commission du Lancet consacrée à l’environnement et à la santé en 2022, neuf millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution de l’air, de l’eau et du sol, soit trois fois plus que les décès dus au sida, à la tuberculose et au paludisme réunis. En Île-de-France, le nombre de décès évitables est estimé par Santé publique France en 2022 à 8.000 par an.

Pour autant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) retient désormais que les caractéristiques propres de l’habitat, soit la qualité du logement intérieur, jouent un rôle essentiel dans l’état de santé des habitants. L’impact négatif du logement sur la santé concerne naturellement au premier chef les personnes mal-logées et l’habitat insalubre – sans compter l’impact négatif de l’absence de logement sur la santé des sans-abris. Des situations qui sont loin d’être marginales : selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, 2.1 millions de personnes vivent dans des logements qui ont besoin de rénovation lourde, 1.1 million n’ont pas de logement du tout et 934 000 vivent dans des logements gravement surpeuplés, soit au total 4.1 millions de personnes.

Pour autant, au-delà des problématiques spécifiques du mal-logement, et comme souvent lorsqu’on s’intéresse aux inégalités sociales de santé, l’intérêt pour la situation des plus défavorisés, s’il est primordial, ne doit pas masquer l’existence d’un continuum dans l’exposition aux risques de santé tout au long de l’échelle sociale des conditions de logement. Santé publique France, dans un important numéro spécial de sa revue La santé en action en septembre 2021, a notamment souligné que, si le mal-logement tue, les inégalités de logement sont aussi des inégalités de santé tout au long du gradient social.

Impact du logement sur la santé : des liens connus depuis le XIXe siècle

Le lien entre logement intérieur et santé est identifié dans l’épidémiologie depuis longtemps (première moitié du XIXe) ; les efforts politiques pour protéger la population de l’impact sanitaire négatif de conditions de logement dégradées sont eux-mêmes anciens et, pour partie, couronnés de succès. Depuis l’après-guerre, les conditions de confort de base des logements ont considérablement augmenté, répandant le légitime sentiment d’un progrès général. Pour autant, le sujet revêt aujourd’hui une importance nouvelle. Pour partie du fait du vieillissement des logements eux-mêmes. Mais aussi parce que les progrès de la connaissance nous font découvrir des expositions et mécanismes que nous ne connaissions pas. Et enfin parce que certaines mutations majeures (dérèglement climatique, vieillissement, nouvelles épidémies…) appellent un profond renouvellement des efforts et des politiques publiques. Sous l’effet de ces évolutions, les catégories utilisées pour décrire les liens entre le logement et la santé et pour guider l’action publique se transforment, elles aussi.

Le confinement, grand révélateur des inégalités de logement et des inégalités de santé La crise sanitaire du Covid-19 a renforcé la visibilité des interactions entre logement et état de santé. Santé publique France considère que la configuration des logements a eu un impact significatif sur l’exposition des populations au virus ; les phénomènes de sur-occupation ont ainsi constitué des catalyseurs de la diffusion de la maladie. Les périodes de confinement ont également pu bouleverser les équilibres quotidiens des ménages, mettant notamment en exergue des situations de violences familiales et/ou conjugales, des difficultés de conciliation des vies familiales et professionnelles, dont les traductions en termes d’état de santé sont nombreuses. À l’inverse, certaines populations ont pu bénéficier d’un environnement plus protecteur. Les choix – ou non-choix – du lieu de résidence en amont des différents épisodes de confinement ont par ailleurs illustré l’importance qui peut être accordée au cadre de vie et à la recherche d’un environnement qui, s’il ne procure pas un bien-être maximal, présente du moins le moins possible d’effets indésirables. |

Dans ses « lignes directrices » sur le logement et la santé publiées en 2018 sur la base d’une analyse de la littérature internationale, l’OMS affirme que les mauvaises conditions de logement sont l’un des mécanismes par lesquels les inégalités sociales et environnementales se traduisent en inégalités de santé, de qualité de vie et de bien-être. Les maladies respiratoires et cardiovasculaires, la dépression et le stress sont liés à la qualité de l’air intérieur et des matériaux, à l’humidité, à l’isolation phonique et thermique et au manque d’espace dans nos logements. L’OMS souligne en outre que le logement devient de plus en plus important pour la santé en raison des changements démographiques et climatiques : la population urbaine mondiale devrait doubler d’ici 2050, nécessitant des solutions de logement, et la population mondiale âgée de plus de 60 ans, qui a tendance à passer plus de temps à la maison, doublera également d’ici 2050. En outre, l’évolution des conditions météorologiques, associée au changement climatique, accentue aux yeux de l’OMS l’importance pour les logements de fournir une protection contre le froid, la chaleur, l’humidité, et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes afin de favoriser la résilience des habitants.

Lignes directrices de l’OMS sur logement et santé en 2018 : quels sont les risques à prévenir ? Dans ses « lignes directrices » sur le logement et la santé publiées en 2018 sur la base d’une analyse de la littérature internationale, l’OMS recommande aux Etats de mieux prendre en compte la qualité du logement et son impact sur la santé, considérant que le logement est l’une des principales dimensions des inégalités environnementales. Les liens entre santé et logement décrits par l’institution onusienne sont d’ordres multiples. Un logement structurellement inadéquat augmente la probabilité de glissades et de chutes, ce qui accroît le risque de traumatismes. Les difficultés d’accès à leur lieu de résidence exposent les personnes handicapées et âgées à des risques de traumatisme, de stress et d’isolement. La précarité du logement, parfois due à des problèmes d’accessibilité ou à l’absence de sécurité d’occupation, est un facteur de stress. Les logements difficiles à chauffer ou dont le chauffage est coûteux contribuent à une évolution défavorable des maladies respiratoires ou cardiovasculaires, tandis que les températures intérieures élevées peuvent augmenter la mortalité cardiovasculaire. La pollution de l’air intérieur est associée à un large éventail de maladies non transmissibles, affecte négativement la santé respiratoire et cardiovasculaire et peut provoquer des réactions allergiques et irritantes, telles que l’asthme. Les logements surpeuplés augmentent le risque d’exposition aux maladies infectieuses. Enfin, l’insuffisance de l’approvisionnement en eau et le manque d’installations sanitaires compromettent la sécurité alimentaire et l’hygiène personnelle, ce qui favorise l’apparition de maladies transmissibles. |

Principaux risques de santé associés aux conditions de logement

« Quand on est malade, on reste à la maison… : mais quand c’est le logement qui rend malade ? » : au-delà de ce slogan de 2007, la Fondation Abbé Pierre a produit des analyses importantes pour faire reconnaître que « le logement est une question de santé publique ». Le logement est à l’origine de nombreux troubles sur le plan sanitaire, les principaux risques étant les intoxications (plomb, monoxyde de carbone, radon…) et les pathologies allergiques ou respiratoires imputables en particulier à l’humidité du logement, mais aussi la précarité énergétique, le surpeuplement, et l’impact du coût du logement sur le budget du foyer.

Saturnisme

La reconnaissance du saturnisme infantile a marqué deuis la fin des années 1980 une étape récente et toujours vivace dans la prise de conscience collective des liens entre inégalités sociales et santé. La mobilisation des associations a porté le sujet dans le débat public et contribué à son inscription dans la loi de lutte contre les exclusions de 1998, qui impose le signalement des cas de saturnisme aux autorités sanitaires et implique des travaux dans le logement et les parties communes. Le nombre annuel de cas de saturnisme, égal à 126 en 2014, a été divisé par trois depuis vingt ans. Pour les professionnels qui accompagnent les ménages (corps médical, services techniques municipaux, services sociaux…), l’ampleur du phénomène demeure néanmoins cruciale.

Pollution de l’air intérieur

Si les liens entre problématiques de santé et de logement sont clairement établis en matière d’insalubrité et de saturnisme, la situation est très différente pour de nombreuses autres problématiques de mal-logement. Depuis les années 1980, de nombreuses études ont permis de prendre conscience de l’importance de la qualité de l’air intérieur dans les logements sur l’état de santé des personnes. En France, cette problématique a été reconnue comme une priorité de santé publique au début des années 2000, et inscrite parmi les actions du premier Plan national santé environnement 2004–2008. La qualité de l’air intérieur dépend à la fois des caractéristiques du logement lui-même en termes de renouvellement de l’air, mais aussi des usages des habitants. La transmission par aérosols du Covid-19 n’a malheureusement pas (encore) permis de donner à cet enjeu la visibilité qu’il mérite de façon cruciale dans le débat public, la mobilisation des acteurs du bâtiment, la recherche et l’action publique (sur ce sujet, voir Heard, Terra Nova 2022).

Contaminants de l’air intérieur Les contaminants de l’air intérieur sont de trois types : chimiques, physiques ou biologiques. Les polluants chimiques sont souvent plus nombreux et plus concentrés dans l’air intérieur qu’à l’extérieur. Ils regroupent entre autres les composés organiques volatils et très volatils (formaldéhyde, benzène, etc.), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NO2), des pesticides ou encore la fumée de tabac. Des polluants physiques sont également émis dans l’air intérieur tels que des particules fines et ultrafines, des fibres minérales artificielles, de l’amiante ou encore du radon. Enfin, des contaminants biologiques sont également émis dans les lieux de vie : moisissures, acariens, allergènes d’animaux, légionelles, etc., mais aussi virus transmis par voie aérosol, comme le SARS-COV2 ou les virus de la grippe, dont la circulation est favorisée par une mauvaise ventilation. Cinq catégories de sources de pollutions peuvent être identifiées en air intérieur : les matériaux de construction et de mobilier ; les activités humaines, de la cuisine (conditions de combustion) au ménage (produits d’entretien) en passant par exemple par l’utilisation de bougies, encens, pesticides, parfums, etc. ; la présence d’animaux et de plantes à l’origine notamment d’allergènes et de pollens ; les appareils à combustion : chaudières, chauffe-eau, appareils de chauffage au bois ; et enfin les conditions liées à l’extérieur des bâtiments : air extérieur et sol. |

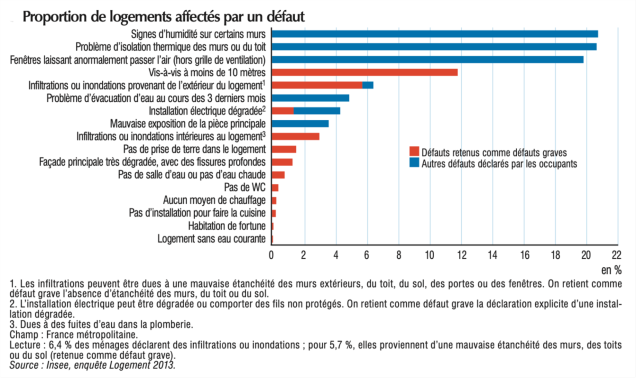

Tant que l’état du logement n’est pas qualifié d’« insalubre », et bien qu’aération et prévention de l’humidité figurent au rang des critères d’un logement « décent » tel que défini par décret depuis 2002 (voir infra), il est rare que des démarches soient enclenchées en présence d’une forte humidité et de moisissures par exemple, malgré des conséquences sur la santé des personnes attestées parfois par des médecins. La qualité de l’air intérieur est dégradée dans les logements trop humides, un problème qui, quantitativement, excède largement celui des logements insalubres : d’après la dernière enquête nationale Logement en 2013, 5.8 millions de ménages (soit 20,7 % des ménages et plus de 13 millions de personnes) se plaignent de signes d’humidité sur les murs.

Précarité énergétique

La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : faibles revenus du ménage, mauvaise qualité thermique du logement occupé et coût élevé de l’énergie. Phénomène complexe, la précarité énergétique reflète des réalités multiples et s’inscrit dans une perspective plus vaste, celle de la précarité, du « mal logement », et des inégalités sociales. D’après la loi du 12 juillet 2010, est en situation de précarité énergétique « toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». En 2013, dans l’enquête nationale Logement de l’Insee, 4,7 millions ménages, soit 11 millions personnes, se sont plaints d’avoir eu froid.

Pour l’Observatoire régionale de la santé d’Île-de-France, qui a cherché à mettre en lumière les liens entre précarité énergétique et santé, « les conséquences sanitaires de la précarité énergétique restent encore mal appréhendées par les acteurs français, et les politiques n’intègrent pas suffisamment la dimension sanitaire ». La Fondation Abbé Pierre a initié une étude sur le sujet, qui a confirmé la perception plus forte d’une santé dégradée par les personnes exposées à la précarité énergétique, une fréquence accrue de pathologies chroniques (bronchites, arthrose, anxiété, dépression, maux de tête…) et aiguës (rhumes, angines, grippe, diarrhées…) ainsi que des symptômes associés (sifflements respiratoires, crises d’asthme, rhumes des foins, irritations oculaires…). Parmi les adultes exposés à la précarité énergétique, 48 % souffraient de migraines et 41 % d’anxiété et dépression (contre respectivement 32 % et 29 % chez les ménages non exposés) ; chez les enfants, l’exposition à la précarité énergétique conduit à multiplier par quatre les symptômes de sifflements respiratoires. De même, d’après une étude économétrique de l’OFCE, le fait d’habiter dans un logement difficile à chauffer accroît de 50 % le risque de se déclarer en mauvaise santé.

En outre, des chauffages inadaptés ou des installations défectueuses peuvent être utilisés par les ménages pour remédier à la sensation de froid, les exposant à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) qui peut d’ailleurs être accentué par l’absence d’aération ou le défaut d’entretien des équipements. Environ 1.000 épisodes d’intoxications accidentelles au CO sont déclarés chaque année, exposant en moyenne 3.000 personnes, avec des conséquences sur le sommeil, la mémoire et l’humeur, mais aussi l’apparition de maux de tête, nausées et vertiges, des troubles cardiovasculaires, arythmie, œdèmes, atteintes neurologiques, convulsions, coma, voire décès. La précarité énergétique peut également dégrader la salubrité de l’habitat, en favorisant l’apparition (ou l’augmentation) d’humidité et moisissures par phénomène de condensation.

En outre, on parle également désormais de « précarité énergétique d’été » pour souligner l’inhabitabilité des passoires thermiques en période de fortes chaleurs. Dans ses lignes directrices déjà citées, l’OMS, au terme de sa revue de littérature, retient qu’une chaleur excessive dans le logement est associée à des effets négatifs sur la santé, en particulier pour les plus vulnérables (enfants, personnes âfgées, malades chroniques) ; surtout, la littérature souligne dorénavant les risques spécifiques de la combinaison néfaste entre forte chaleur et humidité élevée dans les logements. D’après la Fondation Abbé Pierre, en 2022, 59% des Français déclaraient avoir souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures, soit +8 points par rapport à 2020). La Fondation déplore que les représentations sociales tendent à attribuer la chaleur dans les logements à la canicule (c’est le cas de 9 répondants sur 10 dans cette enquête), plutôt qu’aux caractéristiques d’isolation et de ventilation des logements.

Bruit

Les niveaux de bruit dans les habitations résultent de bruits intérieurs (ventilations, appareils ménagers) et extérieurs. À l’extérieur du logement, l’expansion des activités urbaines, des réseaux autoroutiers, des aéroports, des routes et des modèles de construction de bâtiments de mauvaise qualité augmentent le niveau de bruit auquel les gens sont exposés à la maison, avec un impact sur leur santé. En blessant directement le système auditif, le bruit entraîne perte d’audition et acouphènes. En outre, le bruit est un facteur de stress. Les principaux effets reconnus du bruit ambiant sont la gêne, les maladies cardiovasculaires, les troubles cognitifs et les effets sur le sommeil. La morbidité due au bruit ambiant a été estimée pour l’Europe occidentale ; l’OMS considère qu’au moins un million d’années de vie en bonne santé sont perdues chaque année à cause du bruit de la circulation. Selon le site gouvernemental notre-environnement, en France près de 40 % des habitants des agglomérations de plus de 250 000 habitants sont exposés à un niveau sonore de jour supérieur à 60 décibels en raison du trafic routier, et 10 % des Français jugent les pollutions sonores (voisinage, activités, transport…) très préoccupantes.

Surpeuplement

Le surpeuplement constitue un autre facteur indéniable de risque pour la santé, comme l’a tristement rappelé la période du confinement Covid. L’exiguïté du logement peut aggraver l’humidité et l’apparition de moisissures, en lien avec le nombre élevé de personnes respirant dans un espace restreint et la sur-utilisation des équipements (douche, cuisinière…). Le surpeuplement engendre par ailleurs difficultés quotidiennes et promiscuité, avec des effets sur la santé mentale, des risques d’accidents domestiques, etc. D’après l’OFCE, le surpeuplement augmente de 40 % le risque pour une personne de se déclarer en mauvaise santé, toutes choses égales par ailleurs.

Coût du logement et impact sur l’accès aux soins

Les charges financières liées au logement influent également sur l’état de santé des individus en freinant leur accès aux soins. Lorsque le ménage doit dépenser plus de 30 % de ses ressources pour se loger, il se voit contraint de réduire ses dépenses de santé de 35 euros par mois par rapport à un ménage qui y consacre moins de 10 %, d’après un rapport du Credoc de 2011. Selon la même source, 44 % des personnes qui éprouvent des difficultés à faire face à leurs dépenses de logement déclarent devoir s’imposer des restrictions en matière de soin ; cette proportion s’est accrue de 23 points en l’espace de 30 ans. L’étude indique, par ailleurs, que la proportion de personnes souffrant d’insomnies et de nervosité est aujourd’hui beaucoup plus forte chez les personnes en prise avec des difficultés financières de logement que dans le reste de la population, alors que cet écart n’était pas si marqué dans les années 1980.

Cumul de risques : l’enjeu principal

Enfin, en matière de logement, les différentes problématiques évoquées ici se cumulent bien souvent, comme l’ont montré diverses études menées outre-Atlantique et en Europe, en particulier l’étude « Large analysis and review of European housing and health status (LARES) » de l’OMS-Europe, menée dans huit villes européennes. L’insalubrité du logement et son impact sur la santé apparaissent de fait étroitement liés à l’efficacité énergétique, à la qualité du bâti et aux conditions d’occupation de l’habitat.

De la salubrité à la décence : histoire de catégories

L’analyse des facteurs de risque pour la santé associés aux conditions de logement révèle que l’enjeu dépasse le concept de mal-logement et s’illustre par un gradient social continu, qui affecte plus durement les plus défavorisés, mais qui produit des inégalités de santé dans l’ensemble du corps social. La prise de conscience de cette dimension de continuum dans les inégalités de logement et de santé est révélée par l’évolution, depuis le XIXe siècle, des catégories utilisées pour désigner l’impact du logement sur la santé, de la notion d’« insalubrité » consacrée en 1850 jusqu’à celle de « qualité du logement » utilisée aujourd’hui par l’action publique, en passant par le terme de « décence » devenu central à la fin du XXe siècle.

Les historiens semblent d’accord pour retenir que c’est au XIXe siècle que le logement est devenu un enjeu de santé publique, et donc un objet politique. La date qui fait référence en France est 1850, avec la loi sur l’insalubrité qui en donne la définition suivante : « les logements réputés insalubres se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants ». La loi de 1850 n’est certes pas le premier texte concernant l’insalubrité : sa nouveauté est d’appréhender moins les environnements d’habitation que la nature des logements eux-mêmes. Ainsi, la loi de 1807 relative au dessèchement des marais, aux travaux des rues, places et quais dans les villes et de salubrité dans les communes s’était donné très tôt pour objectif d’assainir les localités, c’est-à-dire d’imposer aux municipalités de limiter les effets nocifs de certains milieux naturels et le laisser-faire des propriétaires privés. Avec la loi de 1850, c’est la surveillance de la cellule habitée, et non plus seulement celle du milieu environnant, qui entre dans le champ de compétence de l’hygiène publique des municipalités ; elle souligne que l’insalubrité relèverait de la nature du logement : mode de construction, humidité, propreté, surpopulation, ventilation, etc. La question de l’impact respectif de l’environnement de vie versus les caractéristiques des logements est ainsi l’une des grandes questions que tranche Louis-René Villermé, considéré comme le père de l’épidémiologie française, sous la Restauration : ancien chirurgien de la Grande Armée, il remarque que la mortalité à Paris varie largement d’un quartier à l’autre et évalue l’impact respectif des expositions. Voisinage de la Seine, hauteur du sol, étroitesse des rues, présence de jardins, origine des eaux… ? Il montre, dans De la mortalité dans les différents quartiers de la ville de Paris, paru en 1830, qu’aucune de ces variables d’exposition n’explique les différences qui affectent la mortalité dans les différents quartiers. Ce qui compte, montre-t-il, ce sont les conditions de logement et la nature des habitations : les quartiers des épidémies (Hôtel de ville, Cité, Arsenal, faubourg Saint-Antoine, Marais, faubourg Saint-Marcel, Observatoire…), où la mortalité infantile est deux fois plus élevée qu’à l’Ouest, sont ceux où l’on trouve des logements ouvriers pauvres, dont les caractéristiques intrinsèques sont porteuses de mauvaise santé : « logements étroits, sales, obscurs et mal aérés ».

Nourri de cette appréhension nouvelle de l’insalubrité, et venant après deux épidémies de choléra en 1832 et 1849, le travail de la commission des logements insalubres de Paris, issue de la loi de 1850, est cité[1] comme modèle d’un paradigme nouveau d’intervention en santé publique. Ses positions initiales sont, comme l’a montré Alain Corbin dans son travail sur les « miasmes », profondément « aéristes », attentives aux miasmes et aux odeurs. La commission distingue clairement l’insalubrité « extérieure » et l’insalubrité « intérieure » : « Il y a insalubrité partout où il y a mauvaises odeurs pouvant vicier l’air de l’habitation. Cette insalubrité peut être extérieure : amas d’immondices, stagnation d’eau pour cause de mauvais pavage, défaut d’entretien des conduites d’eau ménagères, mauvaise odeur des fosses et cabinets, saletés des murs, corridors et escaliers. Cette insalubrité extérieure n’entre pas dans la compétence de la loi de 1850 »[2]. En revanche, l’insalubrité intérieure, inhérente à l’habitation, se manifeste par « l’agglomération des habitants, l’humidité, le défaut d’air et de lumière, l’exiguïté des logements, la malpropreté ». A l’échelle de l’univers domestique, la commission impose ainsi aux propriétaires le nettoyage, l’ouverture d’une fenêtre, la création d’un vasistas, la suppression de cloisons, le pavage ; elle souligne aussi l’importance de l’enjeu du surpeuplement, alors qu’une bonne aération du logement impliquerait de tenir compte de la taille des appartements et du nombre d’habitants par foyer. Au XXe siècle, les architectes du mouvement moderne, Le Corbusier en tête, ne diront pas autre chose, en promouvant des logements aérés, lumineux, aux dimensions standardisées, destinés à procurer aux habitants un sentiment de bien-être et de confort favorable à leur santé.

Au tournant du XXIe siècle, la progressive émergence d’un droit au logement opposable, consacré avec la loi DALO de 2007, favorise la construction normative d’un cadre de définition des notions, non seulement de salubrité, mais aussi de « décence », de « qualité » et de « confort » de l’habitat. Alors qu’en 1989, le président Mitterrand affirme au 50e congrès des HLM qu’« un logement décent est à la base de la dignité de l’homme », la décision du Conseil constitutionnel du 19 janvier 1995 dispose que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ».

Connaître la qualité des logements

Que sait-on des conditions de logement ou des caractéristiques propres des habitations dans notre pays, et comment apprécie-t-on leur décence, voire leur qualité ?

Comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son rapport « Droit au logement, droit du logement » en 2009, aux catégories juridiques élaborées au XIXe siècle et complétées au XXe pour penser le logement (insalubrité, bidonville), sont récemment venues s’ajouter d’autres catégories : l’habitat décent et indépendant, puis l’habitat indigne, « qui permettent de définir par contraste l’habitat indécent et l’habitat digne. D’autres notions encore comme celle de logement inconfortable, de logement surpeuplé, de logement vétuste (mal entretenu) ou dégradé sont des notions purement statistiques, qui n’emportent aucun effet de droit mais sont parfois utilisées pour fixer des objectifs de politique publique ».

La catégorie centrale est désormais celle de « logement décent ». Le repère normatif de construction des statistiques publiques renseignant les liens entre santé et logement est constitué par le décret du 30 janvier 2002, pris en application de la loi SRU (2000), qui fixe précisément les treize critères d’un « logement décent », recoupant pour la plupart ceux retenus au niveau international par les Nations unies, et consacrés ensuite par la loi sur le Droit au logement opposable (DALO) de mars 2007 qui rend désormais opposable et garanti par l’État « le droit à un logement décent et indépendant ». La « décence » repose sur treize caractéristiques minimales – et donc non négociables même si elles sont sujettes à interprétation – portant sur la salubrité, la sécurité physique des occupants, la surface et le volume habitables, les éléments d’équipement et de confort du logement.

Qu’est-ce qu’un logement décent ? La notion de logement décent a été précisée par le décret n°2002–120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la loi SRU du 13 décembre 20000 et dont les dispositions ont été partiellement reprises aux articles R. 111–1 sq du Code de la construction et de l’habitation. Le logement décent doit satisfaire à six conditions en ce qui concerne la sécurité physique et la santé des locataires : Le logement décent doit en outre comporter les éléments d’équipement et de confort suivants : En outre, le logement décent doit disposer au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³. |

Plusieurs dispositifs statistiques permettent d’évaluer les dimensions de la « décence », mais c’est l’enquête « Logement », réalisée depuis 1955 (soit au lendemain du fameux appel de l’Abbé Pierre de l’hiver 1954), qui reste l’enquête de référence et dont une nouvelle itération est en cours, pour publication en 2024. Elle offre un éventail très large d’indicateurs et de thèmes, essentiels notamment à des fins de définition et d’évaluation des politiques publiques : le confort, le taux d’occupation des logements, la qualité de l’environnement de l’habitat, la mobilité résidentielle, l’offre et les dépenses en logement, les difficultés d’accès… Les données du recensement, quant à elles, permettent un éclairage à un niveau géographique fin et désormais annuel, mais offrent peu de variables sur le logement. Enfin, le dispositif européen « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) », centré sur les conditions de vie des ménages, introduit des éléments sur le confort, le coût du logement et le surpeuplement.

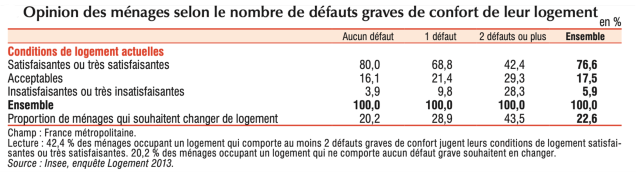

Dans ces enquêtes, ce sont les catégories de « qualité » et de « confort » du logement qui permettent d’appréhender les dimensions sanitaires. Pour l’INSEE, l’évaluation de la « qualité du logement » conjugue les enquêtes SRCV et Logement. Elle est mesurée à partir de questions sur l’isolation et l’humidité, l’installation électrique et de chauffage, l’exposition du logement, les bruits, la sécurité du logement et l’opinion du ménage sur le logement et le quartier. L’enquête Logement inclut une question subjective sur la satisfaction du ménage. En termes d’impact sur la santé, elle distingue dans ses résultats l’évaluation du « confort sanitaire de base » (un logement est considéré comme dépourvu du confort sanitaire de base s’il est privé d’un des trois éléments que sont l’eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l’intérieur), et, mesurés depuis le début des année 2000, les « défauts graves de confort », soit l’absence des éléments de base du confort sanitaire, ou défauts présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. Avec la dernière itération en 2013 de cette enquête, l’INSEE considère que « le confort sanitaire de base est quasi intégralement acquis en 2013, alors qu’à la fin des années 1970, un logement sur quatre n’avait ni baignoire ni douche et un sur quatre manquait de toilettes à l’intérieur ». Créée en 1979, l’Agence nationale de l’habitat, dotée de compétences élargies avec la loi SRU en 2000, a notamment œuvré pour l’adaptation des logements au handicap ou la production de normes d’habitation multiples contre l’incendie. La suspension du tiers-payant des aides au logement aux bailleurs qui ne respectent pas la décence des logements s’est avérée un outil majeur d’amélioration des logements du parc privé, de même que le financement, depuis 2009, de l’ingénierie des opérations de lutte contre l’habitat indigne ou encore l’ouverture de la possibilité pour les communes d’instaurer un permis de louer.

Il n’en reste pas moins qu’aujour’hui un logement sur quatre présente toujours l’un au moins des défauts de conforts les plus graves. Parmi les défauts déclarés par les habitants, certains sont très fréquents (de l’ordre de 20 % des logements), comme la présence d’humidité sur les murs ou les problèmes d’isolation, qu’ils soient thermiques ou liés à des courants d’air. 3.4% des logements présentent encore deux défauts graves ou plus, et c’est le cas de 6.5 % des logements construits avant 1949. L’INSEE souligne que, « au fil du temps, avec l’amélioration globale du confort, la perception de la qualité des logements a évolué. Parmi les défauts déclarés par leurs occupants, certains sont très fréquents (de l’ordre de 20 % des logements), comme la présence d’humidité sur les murs ou les problèmes d’isolation, qu’ils soient thermiques ou liés à des courants d’air ».

Défauts de confort : une catégorie statistique Dans l’enquête Logement, les « défauts graves de confort » désignent « l’absence des éléments de base du confort sanitaire, ou défauts présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ». Les défauts retenus comme graves sont choisis pour leur capacité à rendre compte des différents critères du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. L’INSEE déplore cependant que « certains critères de la loi ne peuvent être mesurés ». Pour caractériser le confort du logement, 12 défauts graves ont été repérés grâce à l’enquête Logement : pas d’eau courante ; pas de WC à l’intérieur (ou pas de WC à l’intérieur ni à l’extérieur, si le logement n’a qu’une pièce) ; pas d’eau chaude ou pas de salle d’eau avec douche ou baignoire ; pas de système de chauffage ; pas d’installation pour faire la cuisine ; infiltrations ou inondations en provenance de l’extérieur, dues à une mauvaise étanchéité ou isolation des murs extérieurs, du toit ou du sol ; infiltrations ou inondations dans le logement causées par une fuite d’eau dans la plomberie ; façade principale très dégradée avec des fissures profondes ; vis-à-vis à moins de 10 mètres; installation électrique dégradée (fils dénudés, prises mal encastrées) ; pas de prise de terre; habitation de fortune. |

Vers des indicateurs composites de qualité des logements

Alors que l’ensemble des critères de décence du logement renvoient nettement à des dimensions fondamentales de la santé au quotidien, il est pourtant frappant de constater que l’impact du logement sur la santé n’est guère, en soi, consacré dans la littérature grise comme un argument central des définitions de la décence ou de la qualité des logements. Dans le rapport de 2009 du Conseil d’Etat, ou dans le travail de l’Insee en 2010 sur l’appareil statistique français relatif à la qualité des logements, le mot « santé » n’est pas absent, mais il est peu thématisé en tant que tel, et tenu pour synonyme de « salubrité ». Les chercheurs en santé publique revendiquent à l’inverse aujourd’hui de construire des indicateurs de qualité de l’habitat qui prenne authentiquement en compte l’impact du logement sur la santé des habitants.

Le renouvellement de la question de la santé et du bien-être dans le logement, après le confinement lié au Covid 19, accélère la recherche et les débats entre les acteurs du logement (architectes, promoteurs, bailleurs sociaux) sur la qualité de l’habitat et les « nouveaux besoins ». La qualité des habitats peut-elle être évaluée à partir de la notion de santé ? Tel est le projet du programme SAPHIR, soutenu par l’ARS Ile-de-France, recherche-action dans le cadre d’un partenariat entre le bailleur social Paris Habitat et l’Institut des Hautes Études pour l’Action dans le Logement (IDHEAL). L’hypothèse est qu’il est possible de mesurer la capacité des habitants à se saisir des questions d’habitat par le biais de la santé, qu’il s’agisse du chauffage, de l’humidité, de la qualité de l’air, des nuisances sonores, etc. La santé et le bien-être dans le logement sont ainsi des enjeux explorés pour évoquer le rapport des habitants à l’architecture qu’ils habitent, aux dispositifs techniques et au gestionnaire. Des ateliers pédagogiques sur le lien santé-habitat, des entretiens individuels, et des enquêtes sur les modes d’occupation des logements et des groupes de discussion sont menés dans un échantillon de quinze types d’immeubles du parc de logement social de Paris, de dates de construction et de composition sociale et urbaine différents. Habitants, gardiens et gestionnaires sont invités. Quelles sont les conditions d’émergence des questions de santé dans l’habitat ? Quelles sont les variables de santé (infection, conflits sociaux, stress) qui résultent de la perception par les habitants de l’architecture dans laquelle ils vivent ? L’enquête aboutira en 2025.

Lien social, vieillissement, activité physique, mieux-vivre : de nouveaux enjeux Plusieurs aspects du logement ont un impact sur la santé, notamment l’accessibilité financière, la stabilité, la qualité et la sécurité sanitaire, mais aussi les services accessibles dans l’environnement immédiat et le voisinage. Transition démographique et vieillissement, augmentation du télétravail, obésité des enfants… : désormais, la « qualité » du logement fait référence aux conditions physiques du domicile d’une personne mais aussi à la qualité de l’environnement social et physique dans lequel le domicile est situé. Au-delà du bâti lui-même, et au-delà des pollutions (bruits, air…) auxquelles expose l’environnement extérieur, les services accessibles dans le logement et le voisinage immédiat sont des déterminants essentiels de santé qui relèvent de la politique du logement. On le sait, par exemple, une détérioration résidentielle généralisée dans un quartier peut avoir un impact négatif sur la santé mentale. Outre la qualité du logement, les conditions physiques, sociales et économiques au sein des quartiers peuvent également avoir un impact sur les résultats sanitaires à court et à long terme. Parmi ces conditions : la criminalité et la violence, les conditions environnementales, mais aussi l’accès aux services publics (transports en commun, établissements scolaires, équipements d’activité physique). Considérer la qualité du logement comme une question de santé publique peut contribuer à prévenir et à réduire les effets négatifs sur la santé. Ceci passe par une inscription de l’enjeu santé dans toutes les politiques – logement, mais aussi ville, transports, environnement, sports, etc. C’est la raison pour laquelle il est désormais crucial que politique du logement et politique de santé soient pleinement intégrées : un ascenseur qui n’est accessible qu’en « deuxième ligne » alors que l’escalier, facteur de mobilité essentielle à tous âges, est disponible dès l’entrée de l’immeuble et accueillant ; des services de mieux-être et de voisinage facilités à l’échelle vicinale pour mieux accompagner les personnes à mobilité réduite et les plus âgés ; une veille systématique des acteurs du logement et du bâti pour que chaque logement soit aisément relié à des espaces verts et propices à la mobilité… Ces critères font désormais partie des déterminants « santé » qui font la qualité d’un logement. Des labels « santé » dans le bâti neuf sont aujourd’hui une piste prometteuse reconnue par la littérature internationale pour favoriser à la fois la qualité de vie, le soin de soi et des autres, dans l’expérience quotidienne du logement. |

Il est crucial, aujourd’hui, de développer de meilleures mesures de l’impact du logement sur la santé. Le constat d’ensemble, à l’échelle internationale, est que la plupart des indicateurs existants se concentrent sur les déficiences physiques et les coûts de réparation et omettent l’exposition à l’environnement intérieur, car peu de sources de données nationales collectent systématiquement ces informations. Depuis une dizaine d’années, plusieurs équipes d’experts réfléchissent à la mise au point d’un index des qualités de l’habitat en matière de santé. Citons par exemple les travaux nord-américains autour du Housing and Environmental Quality Index (HEQI), qui font référence : les chercheurs ont développé un indice multidimensionnel de la qualité du logement et de l’environnement (HEQI) basé sur les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé en matière de logement et de santé. L’indice se compose de dix domaines associés à une mauvaise santé : combustion de combustibles domestiques, humidité et moisissures, parasites et allergènes, risque de peinture au plomb, températures intérieures élevées, températures intérieures basses, promiscuité des ménages, risques de blessures, eau et assainissement inadéquats, et ventilation. Sa pertinence a été évaluée en l’appliquant à l’enquête américaine sur le logement de 2019 par rapport à trois caractéristiques du logement (année de construction, coût mensuel du loyer, taux de satisfaction du logement) et à deux indices existants de la statistique américaine (indice d’adéquation, indice de mauvaise qualité). Il en ressort que 79 % (92 millions) des ménages américains ont signalé au moins un domaine associé à une mauvaise santé, principalement la combustion de combustibles domestiques (61,4 %), l’humidité et les moisissures (15,9 %), l’eau et l’assainissement inadéquats (14,3 %) et les risques de blessures (11,9 %). Les nuisibles et les allergènes, les basses températures intérieures et les risques de blessures étaient systématiquement associés à des logements plus anciens, à des loyers moins élevés et à une moindre satisfaction à l’égard du logement. Par rapport aux indices de logement existants, le HEQI a pris en compte quatre nouveaux domaines environnementaux qui ont permis d’identifier 57,7 millions (63 %) de ménages supplémentaires présentant des facteurs de risque pour la santé tels que les moisissures, les cafards, la promiscuité ou la combustion de combustibles domestiques. Les auteurs en concluent que l’impact négatif du logement sur la santé est un problème très répandu dans les ménages américains et n’est pas bien prise en compte par les indices de logement existants.

Cependant, les mesures établies par ces chercheurs, qu’il s’agisse de l’Indice de salubrité du logement (2014), Healthy Homes Barometer (2015), HEQI (2019) ou Domiscore (2020), considèrent peu la santé comme un état de bien-être physique et mental (définition de l’OMS de 1946), et s’intéressent peu aux immeubles ordinaires non classés comme insalubres. D’autres chercheurs soulignent que le vieillissement de la population et l’augmentation des familles monoparentales sont des paramètres qui devraient être mieux pris en compte dans l’évaluation des liens entre logement et santé, soulignant que les besoins des habitants et les qualités attendues de l’habitat sont pluriels et sensibles aux conditions de vie.

De leur côté, les architectes et les constructeurs cherchent eux aussi à s’emparer de cette question. Après la loi Élan de 2018, trois rapports ont fait date : commandé par Emmanuelle Wargon alors ministre déléguée chargée du logement, le rapport Lemas/Badia (2020) sur la qualité du logement social met l’accent sur la question des surfaces des logements sociaux, leur modularité et leur adaptabilité, leur luminosité et leur rapport à l’extérieur. Prolongeant ce travail dans le cadre d’une mission sur la qualité du logement, le rapport de Laurent Girometti et François Leclerq (2021) soutient la nécessité d’« un référentiel destiné à améliorer la qualité d’usage des logements pour répondre aux nouveaux besoins des occupants et retrouver le désir d’habiter en ville ». Enfin, le rapport de l’Institut des Hautes Études pour l’Action dans le Logement IDHEAL (2021) souligne sans ambages la méconnaissance des usages et modes de vie de la part des concepteurs. Sur la base d’une analyse de 200 plans d’appartements construits depuis vingt ans, il constate une détérioration des surfaces aménageables dans les appartements, notamment la surface des pièces, les cuisines ouvertes et les espaces extérieurs. Prolongeant ces travaux, le programme Engagés pour la qualité du logement de demain, porté par le ministère chargé de la Ville et du Logement et le ministère de la Culture a été lancé en 2022. Il vise à expérimenter des solutions permettant de concilier une plus grande qualité d’usage dans le logement avec les impératifs de sobriété écologique et d’excellence architecturale, urbaine et patrimoniale. Il permet d’accompagner des porteurs de projets qui souhaitent tester de nouvelles modalités techniques, procédurales et contractuelles de production du logement. Une centaine de lauréats font l’objet d’un suivi scientifique et technique dans le cadre de la chaire partenariale de recherche en architecture Le logement demain.

Si ces avancées font la part belle aux notions de confort et de bien-être, on ne peut cependant que constater combien la notion de santé n’y apparaît pas ou peu de façon explicite. Le mot est, par exemple, totalement absent du cahier des charges du programme Engagés pour la qualité du logement de demain. Les difficultés à dialoguer des acteurs du logement et de la santé paraissent presque plus profondes aujourd’hui qu’à la fin du XIXe siècle.

[1] Voir Yankel Fijalkow, « La notion d’insalubrité. Un processus de rationalisation 1850–1902 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 20/21 | 2000, 135–156.

[2] Paul JUILLERAT et André LEVY-DORVILLE, Note sur l’organisation et le fonctionnement du bureau de l’assainissement et de l’habitation, préfecture de la Seine, direction des affaires municipales, 1900, 65 p., p. 4 ; l’ouvrage reprend la jurisprudence de la commission des logements insalubres depuis 1851