Santé mentale au travail : les entreprises françaises n’ont plus le choix de l’attentisme

L’enjeu de la santé mentale a été érigé par le gouvernement au rang de « grande cause nationale ». Il occupe les conversations et fait l’objet d’une couverture importante par les médias. Mais, à part quelques brillantes exceptions, il n’est pas entré dans la salle des Comex et des Conseils d’administration. Dans ce rapport, nous mettons en discussion les 7 raisons pour lesquelles cet enjeu doit devenir rapidement une urgence stratégique pour les organisations publiques et privées, une « grande cause nationale de l’entreprise ».

Tout d’abord (section 1), les entreprises ne peuvent se désintéresser de la montée inquiétante de la détresse psychologique et de la dégradation de la santé mentale qui affectent la vie de leurs clients, de leurs partenaires et de leurs salariés. Le phénomène est d’autant plus pressant qu’il affecte en tout premier rang les jeunes, qui sont la condition de pérennité des entreprises dans le futur. Près d’un jeune sur quatre a déjà eu des pensées suicidaires. Avec plus 23 milliards € par an, les dépenses remboursées au titre de la souffrance psychique et des maladies psychiatriques sont devenues le premier poste de dépenses de l’Assurance Maladie, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Elles représentent un coût annuel global de plus de 100 milliards € en intégrant les pertes de revenus et de bien être induites. Ce phénomène, longtemps sous-estimé, est devenu une crise systémique.

Deuxièmement, il s’agit d’un phénomène mondial, qui affecte l’ensemble des grands pays développés (section 2). La santé mentale est désormais le premier problème de santé à l’échelle mondiale, touchant 45 % des personnes devant le cancer (38 %). Il serait très hasardeux d’espérer une résolution spontanée et rapide de cette situation. Par ailleurs, si la France n’est pas seule, sa position relative est défavorable. Ainsi, par exemple, notre pays affiche la prévalence la plus élevée de syndromes dépressifs en Europe (11 % contre 6 % en moyenne européenne).

Par ailleurs, les entreprises doivent mettre fin à une longue période d’indifférence (section 3). Historiquement, les entreprises françaises ont ignoré la santé mentale, la reléguant à la sphère privée. Les difficultés à objectiver et quantifier, les représentations biaisées, le manque de données fiables et le déni de responsabilité ont freiné l’action. Parmi les entreprises qui agissent, beaucoup se contentent d’écouter les signaux faibles sans passer à l’action ni agir sur les leviers structurels du travail. Pourtant, les causes organisationnelles (charge mentale, pression temporelle, manque d’autonomie et de reconnaissance, conflits de valeurs…) sont désormais bien identifiées comme prédicteurs du mal-être. Les troubles mentaux sont d’ailleurs responsables, selon les estimations, de 35 à 45 % de l’absentéisme. Le point de vue des salariés est clair : 81 % d’entre eux estiment que la santé mentale est un enjeu préoccupant.

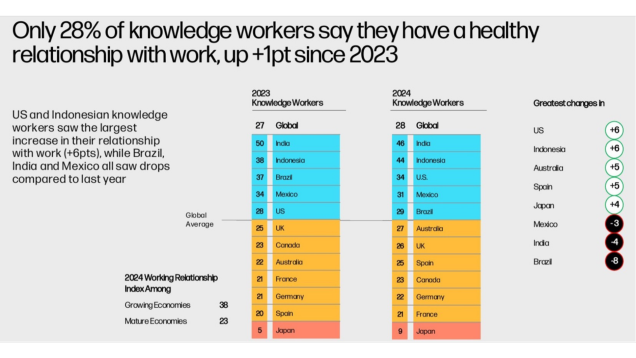

Les entreprises françaises ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une situation maîtrisée (section 4). Au contraire, leur situation témoigne d’un retard préoccupant par rapport à celle de leurs homologues dans le monde. Une étude internationale de 2024 montre que seuls 28% des travailleurs du savoir dans le monde qualifient de « saine » la relation qu’ils entretiennent avec leur travail et que la France est en queue de peloton avec 21%, contre 28% pour les Etats-Unis (parmi les 12 pays étudiés, seul le Japon est moins bien placé). Dans un contexte européen, les entreprises françaises sont parmi les 4 pays membres les moins bien classés en matière de prévention : seuls 32 % des salariés ont été consultés sur le stress au travail, contre 62 % en Allemagne. Pour lutter contre le stress au travail, les entreprises françaises, en moyenne, mettent à disposition de leurs salariés moins de ressources de sensibilisation, de formation et de soutien que leurs homologues européennes.

L’entreprise n’a donc plus le choix ; elle doit s’impliquer (section 5). Les salariés français identifient clairement le travail comme facteur central de leur santé mentale, en positif (facteur de protection) comme en négatif (facteur de risque). Pour près d’un quart des actifs (22 %), leur travail a un impact négatif sur leur bien-être. Près des trois quarts des salariés (74%) déclarent avoir déjà ressenti au moins un état négatif (troubles du sommeil, irritabilité…) à cause du travail au cours des cinq dernières années. Seuls 17% d’entre eux sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils bénéficient d’un environnement de travail sain et respectueux. Fatigue chronique, stress, violences internes, perte de sens : les symptômes sont fréquents.

L’entreprise est aussi tenue par ses obligations légales, notamment l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, précisée par le Code du travail. Elle est directement mise en cause par les salariés, qui sont par exemple 36% en 2025, à constater l’absence totale de plan de prévention en matière de santé mentale dans leur entreprise. Elle doit passer d’une posture défensive à une stratégie proactive.

Les leviers d’action sont désormais bien balisés (section 6). Ils passent par une implication forte à tous les niveaux, du salarié au dirigeant.

Il s’agit d’abord d’équiper les salariés. Il faut dépasser les approches individualistes (tickets-psys, hotlines…) pour agir sur les causes structurelles. La prévention primaire, centrée sur l’organisation du travail et son management, est essentielle. Les dispositifs doivent inclure des diagnostics ciblés, des espaces de discussion, des mesures concrètes sur la conciliation vie pro/perso, et une lutte active contre les stéréotypes.

Il faut aussi soutenir les managers, qui sont à la fois exposés et déterminants. Ils doivent être formés à l’écoute, à la reconnaissance, au dialogue professionnel et évoluer vers plus d’autonomie, de confiance et de régulation, afin de faire de la santé mentale une compétence partagée. Le manque de reconnaissance est un facteur de risque majeur en France, où seuls 56 % des salariés estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, contre 72 % au Royaume-Uni et 75 % en Allemagne.

Il faut enfin mobiliser les dirigeants, qui doivent incarner la transformation. Ils ont la responsabilité de créer un environnement de travail entraînant et protecteur, de structurer une organisation du travail soutenable et de promouvoir une culture de régulation, alors qu’aujourd’hui, 24% des salariés jugent ne pas pouvoir produire un travail de qualité en raison d’une organisation déficiente. Le dialogue social, le diagnostic partagé, la prévention des crises, la formation des RH et l’intégration des salariés fragiles sont des piliers incontournables.

Cet effort est riche en impacts positifs et l’entreprise y trouvera des bénéfices pour ses parties prenantes et pour elle-même (section 7). Investir dans la santé mentale, c’est améliorer la performance globale de l’entreprise et c’est contribuer à limiter l’augmentation des coûts supportés par l’Assurance maladie – les motifs psychologiques sont devenus la principale raison de prescription d’arrêts de travail de longue durée, qui représentent 31 % des arrêts en 2023 contre 14 % en 2020.

C’est aussi favoriser les capacités professionnelles des salariés et leur engagement au travail. Les entreprises engagées en qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) ont 5 fois plus de salariés engagés que celles qui ne le sont pas et 91 % de salariés en bonne santé en plus. La santé mentale est aussi un levier d’attractivité : 91 % des salariés la considèrent comme un critère de choix important d’employeur. À l’inverse, 16 % ont déjà démissionné pour des raisons liées à leur santé mentale.

La santé mentale au travail n’est plus un sujet périphérique. Elle est au cœur de la performance, de la justice organisationnelle et de la responsabilité sociale. Les entreprises doivent agir, non par obligation, mais par conviction, pour faire du travail un facteur de protection et non un facteur de risque pour la santé mentale de leurs salariés. Dans les mois qui viennent, on fera la différence entre ceux qui feront entendre la complainte de l’augmentation inquiétante des arrêts-maladie et ceux qui ont compris qu’il est temps de briser les tabous et d’agir pour l’avenir.

1. La santé mentale en perdition : une montée inquiétante de la détresse et du désarroi, notamment chez les jeunes

Les problèmes de santé mentale au travail ont toujours existé. Simone Weil, dans son Journal d’usine, en 1934–1935, rapportait des idées suicidaires après son premier jour de travail à l’usine Renault sur l’île Billancourt. Mais ils prennent un relief tout particulier depuis quelques années.

Selon une récente étude de l’Ifop[1], près d’un jeune sur quatre (23%) confie avoir déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie et les jeunes femmes sont encore plus exposées. La mise en perspective historique de ces résultats montre une explosion en dix ans des pensées suicidaires dans l’année écoulée chez les jeunes adultes femmes (18–24 ans), passant de 3,3% en 2014 à 9,4% en 2021 pour s’élever à 16% en 2024[2]. Selon Santé publique France, qui se base sur d’autres chiffres, les pensées suicidaires à ces âges ont été multipliées par plus de 2 depuis 10 ans.

Un article publié dans la revue Questions de santé publique en décembre 2024 relève que « le phénomène le plus marquant des dix dernières années est l’inversion du lien entre la santé mentale et le jeune âge, qui passe de facteur de protection avant 2015 à facteur de risque après 2020 »[3]. Là encore, la crise sanitaire a joué un rôle de révélateur. Mais la progressive dégradation de la santé mentale des jeunes, particulièrement des adolescentes et des jeunes femmes, a commencé avant la pandémie.

En 2022, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 13 millions de Français étaient concernés par la maladie mentale et les troubles psychiques (1% d’entre eux étant concernés par des troubles graves)[4]. Or, une étude de l’IRDES affirme que les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères ont une espérance de vie réduite de 15 ans environ (13 ans pour les femmes et 16 ans pour les hommes)[5]. 41 % des Français déclarent avoir été déjà affectés par un problème de santé mentale au cours de leur vie (dépression, burn-out, pensées suicidaires…)[6]. Plus largement, plus d’un Français sur deux (53 %) indiquent avoir connu un épisode de souffrance psychique au cours des 12 derniers mois[7]. La prévision formulée par l’OCDE dans un rapport de 2015, qui estimait qu’une personne sur deux connaîtra des troubles psychiques au cours de sa vie active est donc réalisée.

En France, les « maladies psychiatriques » associées à l’ensemble des « traitements chroniques par psychotropes » (dont les anxiolytiques et hypnotiques) représentent 14 % des dépenses totales et le premier poste de dépense de l’Assurance Maladie[8]. Elles représentent la première cause d’années vécues avec une invalidité et concernent les entreprises, ne serait-ce que parce qu’elles sont responsables de 35 à 45 % de l’absentéisme au travail[9].

Face à cette situation, bon nombre de Français ressentent un profond désarroi : 23 % d’entre eux ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale[10]. Cette proportion monte à 38 % chez les 18–24 ans et à 36 % chez les femmes.

2. La France n’est pas un cas isolé

Ces évolutions défavorables ne sont pas spécifiques à la France. Les discours de culpabilisation, souvent adressés aux salariés et aux fonctionnaires français, n’arrangent rien. Ainsi, la France est régulièrement pointée du doigt comme un pays de très gros consommateurs d’anxiolytiques, antidépresseurs et autres psychotropes. Avec 54 personnes sous antidépresseurs pour 1000 habitants, elle est pourtant loin derrière l’Allemagne (62) ou le Portugal (139)[11].

La dégradation de la santé mentale est en réalité un phénomène internationalement reconnu. Lors de la première Conférence ministérielle européenne de l’OMS sur la santé mentale (Helsinki, janvier 2005), les ministres des Etats membres ont reconnu que la promotion de la santé mentale, la prévention, le traitement, les soins des troubles mentaux ainsi que la réadaptation constituaient une priorité pour l’OMS et ses Etats membres. La santé mentale a par ailleurs été désignée comme le premier problème de santé à l’échelle mondiale (touchant 45 % des personnes interrogées) devant le cancer (38 %), selon l’étude Ipsos parue en octobre 2023 à l’occasion du World Mental Health Day.

Pour l’Europe, un rapport de la Fondation de Dublin (Eurofound) a sonné l’alarme en 2024. Il relevait « la détérioration de la santé mentale avec des scores plus bas sur beaucoup de sujets, visible dans tous les groupes d’âge à l’exception des plus de 65 ans »[12]. « La santé psychique des salariés se détériore partout en Europe, » alerte Christophe Vignon, Maître de conférences à l’IGR-IAE de Rennes[13]. Les mauvaises performances de la France apparaissent clairement dans le domaine des dépressions. La Drees révèle le 9 janvier 2025 que si 6% des Européens souffrent de syndromes dépressifs, ce chiffre monte à 11% en France soit la « prévalence la plus forte » d’Europe (10 % en Suède, 2 % en Serbie ou à Chypre…)[14]. Plus problématique : les experts ont beaucoup de mal à donner des explications claires sur ces différences considérables d’un pays à l’autre[15].

Ces difficultés frappent de plein fouet les entreprises et le monde du travail. En juin 2025, Marc Beretta, professeur de management et ressources humaines à HEC alertait : « Depuis deux ans, la dépression est devenue la principale cause d’invalidité professionnelle dans le monde »[16]. En Allemagne, « une note du Ministère Fédéral du Travail Allemand publiée fin mars 2019 indique que le nombre de jours de maladie dus à des problèmes psychologiques a plus que doublé au cours des dix dernières années, passant d’environ 48 millions (2007) à 107 millions (2017). Les coûts économiques des temps d’arrêt, constitués essentiellement par le nombre de jours de maladie et le nombre de départs prématurés à la retraite, ont presque triplé, passant de 12,4 milliards d’euros à 33,9 milliards d’euros au cours de la même période ».

Les entreprises sont également concernées du fait de leurs responsabilités propres. La quatrième édition du Rapport AXA sur la Santé mentale publiée en mars 2024 révélait que, parmi les personnes déclarant une souffrance mentale, « trois personnes sur quatre souffrent de troubles mentaux multiples en raison de leur environnement de travail, et que près de 70 % d’entre elles se sentent par conséquent désengagées de leur travail »[17]. Dans le cas français, il a été démontré que les idées suicidaires sont pour partie associées à des facteurs de risque liés au monde du travail (voir encadré).

Des idées suicidaires aux suicides : le cas français Si le cas de la France a souvent été mis en avant ces dernières années, c’est du fait de la montée très forte des pensées suicidaires chez les jeunes. Il faut cependant bien faire la différence entre « pensée suicidaire » et « intention suicidaire » (qui suppose un plan précis) puis « tentative de suicide » (passage à l’acte) et enfin suicide. Par ailleurs, il faut replacer les évolutions de court terme dans la perspective du temps long. Bruno Falissard, pédopsychiatre et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations est plus nuancé sur l’état des lieux : « Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le suicide en France a considérablement baissé dans les trente dernières années. Cette baisse intervient dans toutes les tranches d’âge, avec une seule exception : les jeunes femmes, où l’on voit que le taux de suicide remonte légèrement à partir de 2017 ». Il ajoute : « Il y avait 800 morts par suicide chez les adolescents et jeunes adultes dans les années 1980, il y en a 250 maintenant »[18]. Selon les données d’Eurostat 2019, le taux de suicide en France est néanmoins l’un des sept plus élevés de l’Union européenne. Une étude exploratoire menée par Santé publique France avec plusieurs instituts médico-légaux montre qu’en 2018 près de 10 % des suicides analysés pouvaient avoir un lien potentiel avec le travail, chiffre également repris par l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). En 2016, d’après l’enquête Conditions de travail de la Dares, 5,2 % des hommes et 5,7 % des femmes, issus de la population active, avaient eu des idées suicidaires. Sur la question des suicides comme sur les autres troubles liés à la santé mentale, l’entreprise a une importante marge de manœuvre pour intervenir en prévention. Sur la base des données de l’enquête Conditions de travail 2016 de la Dares, une publication a identifié les facteurs de risque auxquels les idées suicidaires sont associées : forte exigence psychologique, peu de sens au travail, violences internes, pour les hommes et les femmes ; peu de possibilité de développer de nouvelles compétences, insécurité de l’emploi pour les hommes ; manque d’autonomie, exigences contradictoires ou conflits de valeurs, changements ayant des incidences importantes sur les conditions de travail pour les femmes[19]. |

Si le phénomène semble généralisé dans l’ensemble du monde occidental, il est particulièrement vivace en France. Rien d’étonnant à ce qu’en octobre 2024, le gouvernement de Michel Barnier décide d’ériger la santé mentale en « grande cause nationale » pour l’année 2025. Après sa chute consécutive à une motion de censure, le gouvernement nouvellement constitué par François Bayrou a décidé de confirmer ce choix.

Mais ce choix devrait se traduire par une plus forte implication de la part des entreprises. Or, force est de constater que celles-ci ne sont pas (encore ?) à la hauteur de l’enjeu.

3. L’entreprise est longtemps restée à bonne distance des enjeux de santé mentale

L’entreprise ne peut donc pas se prétendre protégée, ni même indemne. Elle s’est pourtant longtemps tenue à l’écart de ces enjeux. Et ce, pour plusieurs raisons.

La première tient à un préjugé négatif d’ensemble : tout cela est-il bien sérieux ? Pour nombre de dirigeants et de DRH, la « psy » n’a rien à faire à l’intérieur de l’entreprise ; les modes managériales psychologisantes qui se sont développées dans le courant du développement personnel leur paraissent douteuses et entachent ces discussions d’une profonde suspicion.

Il faut dire que les problèmes sont difficiles à objectiver. L’OMS définit la santé mentale de façon très large : « Un état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la collectivité ». Si nous nous félicitons de voir le travail, la réalisation du potentiel et la contribution situés au cœur de cette définition, nous reconnaissons qu’elle laisse place à des interprétations et à des interventions très larges…

La démarche scientifique menée en France autour de la problématique des risques psychosociaux (RPS) a commencé à apporter des réponses plus précises et convaincantes, notamment depuis 2009 avec la mission du collège d’experts sur les RPS présidé par Michel Gollac, sociologue et administrateur de l’Insee, qui a présenté les six dimensions de risques à caractère psychosocial :

1. les exigences du travail (7 indicateurs) : la quantité de travail, la pression temporelle (4), la complexité du travail, les difficultés de conciliation entre travail et hors travail

2. la charge émotionnelle, (7 indicateurs) : la relation au public (3), l’empathie, contact avec la souffrance (2), le devoir cacher ses émotions, la peur au travail.

3. l’autonomie et les marges de manœuvre (8 indicateurs) : autonomie procédurale (2), prévisibilité du travail, utilisation et développement des compétences (4), participation, représentation

4. les rapports sociaux et relations de travail (13 indicateurs) : la coopération, le soutien social au travail (4), les conflits, harcèlement (5), la reconnaissance des efforts (2), leadership (2)

5. les conflits de valeur (2 indicateurs) : conflits éthiques, qualité empêchée

6. l’insécurité socio-économique (3 indicateurs) : sécurité de l’emploi, du salaire, de la carrière (2), soutenabilité du travail.

Un second ensemble de raisons qui expliquent la réticence des entreprises tient à la qualité très inégale des enquêtes à ce sujet. Le cabinet Empreinte Humaine explique ainsi qu’en 2024, 42% des salariés se considéraient en situation de « détresse psychologique ». Ce chiffre improbable – comment nos entreprises tiendraient-elles debout si une telle proportion de salariés étaient réellement affectés ? – est pourtant repris partout, dans la presse et même dans des publications à caractère scientifique, alors même que ce cabinet se refuse à définir ce qu’il entend exactement par ce concept flou de « situation de détresse psychologique » dans ses enquêtes. Le dernier baromètre « Santé Mentale des Salariés » réalisé par Qualisocial et publié le 23 janvier 2025, avance un chiffre beaucoup plus modeste mais plus réaliste : 25% des salariés s’estiment en mauvaise santé mentale (dont 4% en « très mauvaise santé mentale »). A l’inverse, 59% des salariés estiment leur santé mentale « plutôt bonne » et 14% « très bonne », soit un total de 73%.

Sans nier la montée des troubles psychiques amorcée selon la plupart des études épidémiologiques avant la crise du Covid-19, il faut avoir présent à l’esprit « l’effet Covid ». « Mon hypothèse est que la pandémie elle-même n’est pas toujours la cause des problèmes de santé mentale, mais qu’elle les a révélés », avance Mathieu Wilkens, responsable des services de l’ICAS Europe de l’Ouest, une organisation internationale spécialisée dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux [20]. En permettant de mettre l’accent sur la santé mentale, la crise sanitaire aurait en quelque sorte libéré la parole et amené davantage de collaborateurs à exprimer leurs difficultés.

Un troisième ensemble de raisons tient à la méthodologie de la plupart des enquêtes en circulation : les entreprises ont longtemps considéré que celles qui montrent une situation alarmante sur la santé mentale en France ne sont pas rigoureuses car elles reposent sur du déclaratif et non sur des mesures réelles de l’état de santé.

En réalité, de nombreuses études reposent sur des mesures médicales (relevés de pression artérielle…) ou sur les données accumulées par les médecins du travail. Par ailleurs, les enquêtes déclaratives ne se contentent pas de demander aux répondants leur perception de leur état de santé. Par exemple, les enquêtes menées par Santé publique France (SPF) sur la dépression reposent sur des échantillons très larges (souvent 25.000 personnes) et retiennent les critères OMS : « épisode de tristesse ou de perte d’intérêt pendant au moins deux semaines consécutives » auxquels s’ajoutent au moins trois symptômes dits « secondaires » (« fatigue, perte ou prise de poids, problème de sommeil, de concentration, idées de mort… »). Il ne s’agit pas de mesurer de la petite déprime adolescente ou une simple fatigue passagère !

En outre, contrairement à ce que pensent beaucoup, les enquêtes déclaratives (baromètres sociaux, enquêtes sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT)…) ont plutôt tendance à sous-estimer le problème. En effet, lorsqu’on leur demande de juger eux-mêmes de leur santé mentale, les salariés s’autodéclarent en meilleure santé que ce qui ressortirait d’une analyse clinique. La « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » de Moka.Care et du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences, menée par l’Ifop en février 2025, a déployé l’indicateur WHO-5 sur 2.238 salariés d’entreprises du secteur privé et du secteur public en France. Cet indicateur, défini et étalonné par l’OMS, permet de mesurer la santé psychologique. L’étude confirme un écart entre la réalité et la perception de l’état de santé mentale chez les hommes, mais plus encore chez les femmes : 38% des salariées de sexe féminin se trouvent en état de mal-être mental (mesuré par WHO-5) avec un risque de dépression (2 fois plus que les hommes), alors qu’elles sont 81% à déclarer leur état comme « bon » ou « excellent ».

Enfin, un dernier ensemble de raisons tient au fait que les entreprises ont longtemps vécu dans l’illusion confortable selon laquelle les facteurs agissant sur la santé mentale relèvent de la sphère personnelle, voire intime, et non de la sphère professionnelle. D’une certaine façon, il pouvait bien y avoir une recrudescence aiguë de troubles psychiques, cela ne relevait nullement de la responsabilité des entreprises ; à la limite, elles en étaient même les victimes collatérales. Ce déni est d’ailleurs encore assez largement partagé : en juin 2025, un rapport d’information de la Commission des affaires sociales du Sénat sur « l’état des lieux de la santé mentale depuis la crise du Covid-19 »[21], ne mentionne qu’une seule fois « la transformation du monde du travail » parmi les causes de la dégradation de la santé mentale (p. 35) avec comme composantes « le développement du télétravail » (qui est en réalité davantage un facteur de protection qu’un facteur de risque[22]) et « le désengagement des salariés et l’absentéisme » (qui ne sont pas des causes mais des symptômes). Le mot « entreprise » n’apparaît qu’une seule fois dans les 193 pages du rapport !

De nombreuses études ont pourtant non seulement mis en exergue l’absence d’étanchéité entre le personnel et le professionnel mais aussi démontré la puissance des causes organisationnelles, qui l’emportent sur les caractéristiques personnelles ou contextuelles en tant que prédicteurs du mal-être psychique. Ainsi, le baromètre d’Ekilibre Conseil permet d’alimenter des modèles statistiques (de type régression stepwise) afin de hiérarchiser les facteurs les plus explicatifs du stress, de la fatigue, du mal-être ou de l’insatisfaction au travail. Les résultats confirment l’importance des causes organisationnelles telles que la charge mentale, l’intensité émotionnelle, l’absence d’écoute, l’absence de reconnaissance ou l’inadéquation des moyens. Cette objectivation doit inciter les entreprises « à ne plus se limiter à l’écoute des signaux faibles, mais à agir sur les leviers structurels du travail lui-même »[23]. D’autant que certaines pathologies, comme les dépressions, qui jouent un grand rôle dans la dégradation de la santé mentale, sont rarement reconnues comme maladies professionnelles, ce qui contribue à invisibiliser largement l’incidence des risques psychosociaux et, par conséquent, l’importance de leur prévention.

Au total, l’entreprise doit donc bel et bien surmonter ses réticences et faire avec une crise de la santé mentale qui est de mieux en mieux documentée et objectivée. Elle concerne en particulier les jeunes actifs, comme le montrait en septembre 2023 une étude sur « Les salariés et la santé mentale », réalisée par OpinionWay pour le Psychodon : si, selon elle, 17 % des salariés français déclarent consulter un « psy » (il s’agit souvent de « consultations occasionnelles »), cette proportion grimpe à 37 % chez les 18–24 ans et 28% chez les 25–34 ans, contre 9 % seulement chez les 50–64 ans. L’introduction du dispositif « MonSoutienPsy » en 2022 y a contribué en permettant que l’assurance maladie prenne en charge jusqu’à douze séances par an chez un psychologue conventionné : au 28 février 2025, 587.000 patients en avaient bénéficié et 3,1 millions de séances avaient été prises en charge, soit en moyenne 4,7 séances par bénéficiaire. On peut se féliciter de cette prise de conscience de l’ampleur des besoins, tout en rappelant le rôle positif que peuvent aussi jouer d’autres types de soutiens venant de parents, enseignants ou encore de travailleurs sociaux et de collègues de travail.

Ces constats ne tranchent pas pour autant la question de savoir si l’entreprise est le bon endroit pour agir efficacement. D’après l’étude Psychodon, les éléments pesant sur la santé mentale des salariés sont d’abord leur situation financière (40%), puis l’avenir en général (34%) et l’environnement (réchauffement climatique, pollution…, 29%)[24]. La situation professionnelle ne vient qu’ensuite avec 28%. Cette hiérarchie est confirmée par le baromètre Qualisocial, qui montre que, parmi les facteurs qui dégradent le niveau de santé mentale, le premier est la faible confiance dans l’avenir. Naturellement, l’entreprise a une prise sur ces facteurs, par exemple via la sécurité de l’emploi et l’appui aux mobilités professionnelles, mais elle ne joue sans doute pas le premier rôle.

Même s’il est souvent secondaire, son rôle demeure cependant décisif. Dans sa chronique de L’Express du 28 novembre 2024, Pascal Demurger, Directeur général de la MAIF, rappelle que 81 % des salariés estiment que la santé mentale est un enjeu préoccupant[25] et ajoute : « Ils la lient évidemment à la qualité de leur vie professionnelle. Faut-il s’en désoler ou s’en réjouir ? Certains verront dans cette universalisation de la psychologie un affaiblissement, la marque d’une société fragile et incapable d’affronter l’adversité. D’autres y percevront au contraire un renforcement, une capacité à prendre soin de l’autre et à devenir plus résilient ».

C’est évidemment cette seconde approche que nous retenons.

4. Les entreprises françaises sont loin d’être en pointe sur les enjeux de santé mentale

Pour le moment, l’attentisme des entreprises françaises se paye par un retard dans la prise en compte des troubles de la santé mentale. Il y a en France une certaine complaisance, qui fait entendre une petite musique d’autosatisfaction : pionnier en matière de dépenses de santé, le pays pourrait se reposer sur des entreprises conscientes de leurs responsabilités et en capacité d’agir. Malheureusement, la confrontation avec la réalité est douloureuse. Ainsi par exemple, seuls 17% des salariés français sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils « bénéficient d’un environnement de travail sain et respectueux »[26].

On retrouve ce résultat piteux dans une étude internationale menée par HP et Edelman Data & Intelligence (DXI) en 2024 auprès de 15.600 salariés (travailleurs du savoir) dans 12 pays[27]. Seuls 28% des travailleurs du savoir dans le monde qualifient de « saine » la relation qu’ils entretiennent avec leur travail. La France est en queue de peloton avec 21%. Parmi les 12 pays étudiés, seul le Japon fait pire.

Parlons d’abord des moyens mis en œuvre par les entreprises. Une enquête européenne menée par l’EU-OSHA, l’agence européenne compétente sur le sujet, compare les 27 États membres sur la mise à disposition de dispositifs visant à combattre le stress au travail. Elle interroge directement les salariés sur les mesures concrètes dont ils bénéficient dans leur entreprise.[28]. Seuls 32% des salariés français disent avoir été consultés sur ces mesures, contre 43% en moyenne européenne. Seuls le Portugal (30%), la Bulgarie (27%) et la République tchèque (26%) sont encore moins bien placés. L’Allemagne avec laquelle nos dirigeants aiment tant nous comparer est à 62%, ce qui témoigne de la force de son modèle de dialogue social.

Deuxième indicateur : la sensibilisation et la formation mises à disposition des salariés sur les problématiques de stress au travail. Seuls 38 % des salariés français déclarent en bénéficier, un score inférieur à la moyenne européenne (42 %). Certains pays se distinguent nettement : l’Allemagne et la Finlande, mais surtout l’Irlande, figurent en tête du classement européen.

Troisième indicateur : l’existence de ressources de conseil et de soutien accessibles aux salariés confrontés au stress. En France, seuls 33 % des salariés déclarent pouvoir s’appuyer sur de tels dispositifs, contre 38 % en moyenne dans l’Union européenne. Ici, le podium européen est occupé par l’Autriche, le Danemark et la Finlande.

Selon le baromètre Qualisocial 2025, 36 % des salariés en France constatent l’absence totale de plan de prévention en matière de santé mentale dans leur entreprise. Seuls 21 % indiquent que leur employeur a mis en place des actions de prévention combinant anticipation des risques psychosociaux, sensibilisation à ces risques et actions d’accompagnement des salariés en situation de fragilité psychologique.

On peut s’interroger non seulement sur les moyens, mais aussi sur les résultats obtenus par les entreprises. Après tout, un retard dans les dispositifs pourrait se justifier si la France obtenait, malgré tout, de bonnes performances en matière de prévention des troubles de santé mentale. Mais c’est exactement l’inverse qui ressort de l’analyse comparative européenne que nous avons menée avec Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, qui met en évidence le retard des entreprises françaises sur la base des statistiques harmonisées d’Eurostat[29].

5. L’entreprise n’a plus le choix : elle doit s’impliquer

Disons d’abord ce que l’entreprise ne doit pas faire : concevoir le travail comme un élément décoratif dont on peut prétendre s’occuper en le contournant soigneusement[30]. Les salariés ne s’y trompent pas. Lorsqu’on les interroge (baromètre Qualisocial 2025) sur ce qu’il conviendrait de faire pour améliorer la santé mentale, 63 % pensent qu’il faut agir sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et autant pour agir sur la qualité des relations de travail et l’ambiance et 56 % pensent qu’il faut agir sur l’organisation du travail et les tâches au quotidien. Ces résultats confirment l’importance de l’enjeu des conditions de travail, de son organisation et de son management.

Interrogés par la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » pour classer l’impact de différents facteurs de leur vie sur leur santé mentale (en positif comme en négatif), les salariés positionnent le travail en tête (87 % des salariés estiment qu’il a un impact, ce qui témoigne d’une centralité de la vie professionnelle), suivi de deux facteurs « exogènes à l’entreprise », le contexte économique actuel (85 %) et les liens familiaux (82%), mais c’est la relation avec son manager (80%) qui arrive ensuite, tout aussi importante que les liens d’amitié (79%) et même la vie amoureuse (79%). L’avenir climatique (76%) et les réseaux sociaux (58%) ferment la marche.

L’entreprise ne peut plus esquiver l’enjeu de la santé mentale, longtemps resté tabou. D’abord parce que le phénomène prend une ampleur inédite. Le baromètre Ekilibre Conseil de juin 2025 en apporte la démonstration : fatigue chronique, surcharge mentale, violences banalisées, perte de sens, invisibilité du mal-être ne relèvent plus de situations isolées mais traduisent désormais une crise systémique.

Les résultats du baromètre mettent en lumière les mécanismes invisibles de la souffrance au travail :

- Près de 8 salariés sur 10 se déclarent concernés par une fatigue professionnelle, symptôme d’un épuisement physique et mental devenu endémique.

- 66 % vivent un stress quotidien, souvent sans dispositif de régulation.

- 43 % expriment un sentiment de mal-être au travail. Parmi ces derniers, 3 sur 4 affirment que cet état nuit directement à leur santé mentale et/ou physique.

- 20 % des salariés interrogés déclarent avoir été en arrêt maladie au cours des six derniers mois, pour une cause liée au travail, qu’il s’agisse d’un burn-out, de douleurs musculosquelettiques, ou de troubles psychiques.

L’entreprise qui semblait capable de protéger ses salariés de la brutalité qui sévit dans la société voit les violences, verbales, psychologiques ou physiques, prospérer en son sein. D’après le baromètre d’Ekilibre Conseil, un quart des salariés (25 %) affirment avoir été exposés à des violences dans leur environnement professionnel, que ce soit à travers des comportements dégradants internes (harcèlement moral, pressions, mises à l’écart) ou des incivilités et agressions externes (clients, usagers). Parmi ces salariés victimes, 58 % estiment avoir été harcelés moralement, et 19 % rapportent des situations de harcèlement sexuel ou de comportements sexistes. Ces violences ne sont pas ponctuelles : près d’un salarié concerné sur trois dit y être confronté fréquemment, voire quotidiennement.

Selon la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » (février 2025), près des trois quarts des salariés interrogés (74%) déclarent avoir déjà ressenti au moins un état négatif à cause du travail au cours des cinq dernières années. Il s’agit principalement pour la majorité des salariés de troubles du sommeil (55%), mais également, pour une large minorité, de fatigue chronique (46%), d’irritabilité ou d’agressivité (42%) ou encore de problèmes de concentration (40%). Plus d’un tiers d’entre eux (35%) confient également avoir déjà ressenti du stress chronique lié au travail, voire un syndrome d’épuisement pour 28% d’entre eux. Un salarié sur 10 a déjà été confronté à un décès sur son lieu de travail, et 5% à un suicide lié au travail.

L’entreprise peut d’autant moins esquiver qu’elle est explicitement mise en cause par les salariés : pour près d’un quart des actifs (22 %), leur travail a un impact négatif sur leur bien-être psychologique. C’est l’un des constats qui ressort de l’enquête « Dans la tête des salariés français » (4.000 répondants), du cabinet Great Place To Work (GPTW) publiée le 4 février 2025. La « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » a suscité le titre « l’entreprise, une terre hostile pour un Français sur trois »[31]. En effet, elle montre qu’un tiers des salariés ont déjà observé ou vécu des violences verbales au travail, un tiers ont déjà observé ou vécu du harcèlement moral au travail et 3 salariés sur 10 déclarent qu’ils ne travaillent pas dans un environnement sain et respectueux.

Selon l’étude de GPTW, un quart des femmes jugent leur travail nuisible à leur santé mentale, soit 6 points de plus que les hommes et 65 % d’entre elles considèrent le travail comme une source de stress (+7 points par rapport aux hommes). Cela fait écho au baromètre de la charge mentale des salariées réalisé par l’IFOP, qui montre que les femmes salariées ont le sentiment de toujours devoir « penser à tout, tout le temps, et pour tout le monde ». Le baromètre de Qualisocial met également en évidence l’importance du critère de composition du foyer : la monoparentalité est un facteur clé dans l’aggravation de la santé mentale.

La dégradation de la santé mentale au travail devient un réel problème économique, social et sociétal, que les entreprises ne peuvent plus négliger. Selon le Ministère du Travail, le nombre de pathologies psychiques reconnues par l’Assurance Maladie comme étant d’origine professionnelles, c’est-à-dire liées au contexte de travail et de management a plus que doublé entre 2016 et aujourd’hui[32]. En 2023, les maladies psychiques reconnues d’origine professionnelle sont en forte hausse (+ 25 %) et 12.000 accidents du travail étaient liés à ces risques (régime général)[33]. Et ces chiffres ne sont que la partie émergée de l’iceberg, car dans un récent rapport, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) estime que les atteintes à la santé mentale sont à la fois sous-déclarées et sous-reconnues en France[34].

Les indicateurs se dégradent particulièrement chez les jeunes actifs. « Les médecins nous le disent : ils sont plus attentifs à leur santé mentale et ont pris conscience de son importance. Ils en parlent aussi plus facilement », constate Anne-Sophie Godon-Rensonnet, directrice accompagnement social et prévention chez Malakoff Humanis[35].

Mais il faut rappeler que si le travail peut être à l’origine de souffrances psychiques, il est aussi un facteur de protection vis-à-vis de la santé mentale. Selon l’étude Great Place to Work, 60% des 25–34 ans estiment que leur activité professionnelle contribue à leur équilibre mental. Cette appréciation positive s’atténue avec l’âge : seulement 38 % des seniors perçoivent un effet positif du travail sur leur santé mentale. Le travail garde une place prépondérante dans l’existence : 71% des salariés y voient une source d’épanouissement personnel et 76% estiment qu’il leur permet de donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est ici qu’apparaît l’ambivalence du travail, car ces mêmes salariés qui le considèrent comme un facteur de réalisation de soi déclarent à 61% que leur travail est source de stress et de fatigue.

Parmi les enjeux de la santé mentale en entreprise, on peut bien sûr distinguer l’impact des conditions de travail, mais aussi l’insertion professionnelle des salariés ayant des maladies mentales. L’entreprise fait face à un sujet d’intégration des salariés ayant des troubles mentaux (schizophrénie, bipolarité, dépression, autisme, TOC, anxiété, déficit de l’attention…).

L’enquête annuelle 2023 de la Défenseure des droits et de l’Organisation Internationale du Travail, sur les maladies chroniques et le travail indique que seulement la moitié des malades ont informé leur employeur ou supérieur hiérarchique de leur état de santé. Parmi ceux qui ne l’ont pas fait, 40 % déclarent avoir peur des répercussions négatives (sanctions, mesures de représailles, perte de confiance, crainte d’une redistribution des tâches sur d’autres personnes ou d’un changement d’attitude de la part de leur entourage professionnel)[36]. La question de la confidentialité est très délicate en matière de santé mentale, d’où les apports de la médecine du travail. C’est ce qu’a rappelé Anne-Michèle Chartier, déléguée nationale de la CFE-CGC au sein du secteur organisation du travail et santé au travail et elle-même médecin du travail : « Je trouve ça dangereux, pour un collaborateur, d’aller s’exprimer ouvertement à sa DRH sur sa santé mentale. Le médecin du travail est là pour accompagner le salarié et l’employeur pour la bonne prise en charge du salarié – sans dévoiler sa pathologie mentale – et afin de repérer les facteurs de risques au sein de l’entreprise qui influent sur la santé mentale des salariés »[37].

Enfin dernier argument qu’il faut (tout de même) rappeler : les entreprises sont aussi tenues par leurs obligations légales. Dans le cadre de son obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, précisée par l’article L4121–1 du Code du travail, l’employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention de ces risques comme des autres risques professionnels, d’informer et de former ses salariés ; de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Il impose, via le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), l’identification et la prévention des risques affectant la santé physique et mentale des salariés. Ce document, régulièrement actualisé, doit évoluer avec les conditions de travail. Son élaboration peut s’appuyer sur le dialogue social, donnant lieu à des actions partagées de prévention, voire à un accord sur la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) renforçant la prévention des risques psychosociaux.

Les entreprises n’ont plus le choix : elles doivent mettre la santé mentale au même niveau de priorité que la santé et la sécurité physiques.

6. Les leviers d’amélioration de la santé mentale au sein des entreprises : agir à tous les niveaux

Que faire, face à cette épidémie silencieuse pour que les entreprises prennent enfin en considération ces sujets ? Pour certains, la cause de la dégradation de la santé mentale est évidente : le durcissement du capitalisme et l’intensification effrénée du travail due à la compétition mondiale. On se demande alors pourquoi la proportion de salariés qui consultent un « psy » selon l’étude Psychodon, soit 17%, est beaucoup plus élevée dans le secteur public (28%) que dans le privé. Et pourquoi, selon l’ensemble des baromètres, les activités les plus touchées sont le soin et l’éducation, des activités peu délocalisables et « à l’abri » de la concurrence internationale. Selon l’Agefiph, certains secteurs sont particulièrement vulnérables comme l’hébergement, la restauration et le médico-social, qui affichent des taux supérieurs à 30 % de salariés en mauvaise santé mentale, mais « les agents de l’administration publique ne sont pas épargnés, avec des niveaux tout aussi préoccupants »[38].

Il faut donc faire l’effort de chercher ailleurs… tout en reconnaissant la complexité d’une problématique dont les causes sont systémiques. Il n’empêche que l’entreprise dispose de leviers concrets pour agir sur la santé mentale de ses salariés.

D’abord mettre fin au déni, issu d’un certain dédain sur le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Au-delà de la seule santé mentale, 61% des salariés français estiment que leur entreprise ne fait rien, ou juste des actions cosmétiques dans le domaine de la QVT, selon l’enquête GPTW. Voilà un défi de taille en matière de crédibilité, alors que l’amélioration des conditions de travail a souvent été traitée de façon anecdotique[39].

Il faut ensuite commencer par un diagnostic, qui constituera la base du plan d’action. Les enquêtes sont convergentes sur l’identification des populations à risque : les salariées de moins de 55 ans et plus particulièrement les plus jeunes et les femmes seules avec enfants, les salariés victimes de maladies chroniques, les salariés à temps partiel, les cadres et les managers, ceux qui pratiquent le télétravail très intensif (4 jours et plus par semaine) depuis longtemps, les salariés aidants et plutôt les employés. En revanche, la taille des entreprises ne semble pas avoir d’influence sur la santé mentale des salariés[40]. Chaque entreprise doit effectuer un diagnostic des populations à risque en utilisant des méthodes quantitatives (à base d’enquêtes), qualitatives (entretiens) ou mixtes.

Très concrètement, une approche systémique de la santé mentale doit être construite sur la base de ce diagnostic pour intervenir à trois niveaux majeurs : du salarié au dirigeant, en passant par le manager.

6.1 Équiper les salariés

La santé mentale en entreprise est l’affaire de tous. Exercer un impact positif sur la santé mentale demande une vigilance constante envers chacun, en difficulté ou non. Dans la manière de se parler, de s’écouter, d’organiser une réunion, d’évaluer la performance…

Sur le plan individuel, il s’agit de développer des services pour tout un chacun, indépendamment de l’activité de l’entreprise : dispositifs d’écoute et de soutien psychologique, mesures d’accompagnement de différentes phases de vie, de leurs défis (parentalité, logement, endettement…). Selon l’étude GPTW, la conciliation vie pro/vie perso fait partie des trois aspects du travail les plus importants pour les salariés français. Il se classe deuxième, après l’autonomie. La convivialité vient compléter le trio des aspects les plus importants du travail, aux yeux des salariés. Tout ce qui peut contribuer à ces trois aspects sont des actions positives.

Il faut cependant se garder des risques liés à la psychologisation du travail. De nombreuses entreprises se sont contentées ces dernières années de fournir des solutions individuelles, souvent à base de services apportés par des psys (en présentiel ou par le biais de droits d’accès par téléphone, les fameux « tickets-psys » ou « jetons-psys »). Ces solutions peuvent contribuer au bien-être en complément des mesures organisationnelles ou managériales, mais elles ne peuvent remplacer ces dernières. En effet, elles se contentent de traiter les symptômes alors qu’une amélioration durable passe par le traitement des causes racines, c’est-à-dire par ce que les préventeurs appellent la prévention primaire. Cette dernière s’intéresse à l’organisation du travail et au management. Sans des mesures de prévention primaire, l’externalisation du problème vers les consultations psy en médecine de ville ou des interventions psy en entreprise ne visant qu’à dédouaner le management se traduisent par des plans d’action qui restent en surface et esquivent les véritables difficultés.

En voici un exemple représentatif avec un article intitulé « Santé mentale : comment les entreprises peuvent s’engager », publié en octobre 2024[41]. Il rappelle que « de la sensibilisation aux dispositifs d’écoute, les entreprises disposent de tout une palette d’actions pour préserver la santé mentale de leurs collaborateurs » et propose les actions suivantes :

- Effectuer des enquêtes santé mentale auprès des collaborateurs pour identifier les facteurs de risques et dédier des temps d’échange sur ce sujet au sein des équipes ;

- Mettre en place des dispositifs d’écoute (hotline externe et gratuite, procédures d’alerte en interne) ;

- Sensibiliser les managers ;

- Sanctionner les comportements déviants (s’attaquer vraiment au management toxique) ;

- Construire un plan d’actions et mesurer ses résultats (définir les indicateurs pertinents et les suivre).

Une fois encore, on contourne le problème au lieu de l’affronter. On laisse de côté l’essentiel : rien sur la démarche de prévention primaire ; on ne parle ni du document unique de prévention des risques professionnels (DUERP), ni du dialogue social, ni de la médecine du travail !

Disons un mot sur le DUERP, l’outil essentiel de prévention, par ailleurs obligatoire pour toutes les entreprises depuis 2001. D’après un rapport de la DARES publié en août 2021, seuls 45% des employeurs déclarent disposer d’un DUER actualisé au cours des 12 derniers mois[42]. Par ailleurs, seulement 40 % des DUER existants intègrent les risques psychosociaux (RPS)… Il est urgent de revenir aux fondamentaux…

La sensibilisation et la formation des managers mais aussi de l’ensemble des salariés à la santé mentale est un levier majeur, notamment parce que ce domaine est très empreint de représentations biaisées. Ainsi, 70 % des Français cautionnent au moins un stéréotype concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale : les personnes atteintes de troubles psychiques sont dangereuses, les addictions sont dues à un manque de volonté, la santé mentale est une mode, une manière pour certaines personnes d’attirer l’attention…[43] Pour 46% des salariés et, de façon plus problématique, 53% des managers, « les personnes affectées par un trouble psychique ou une maladie mentale posent forcément des problèmes au travail ». Et ils sont encore 22% (et 28% des managers) à penser que « les troubles de santé mentale sont un signe de faiblesse »[44].

Par effet rebond, ces biais renforcent les résistances à agir chez les dirigeants. Selon le Baromètre Agefiph-Ifop 2024, plus des trois quarts (76%) des employeurs estiment que le handicap psychique est difficile à intégrer en entreprise.

La déconstruction nécessaire de ces représentations erronées permet de donner place à ce que Nicolas Demorand, journaliste et animateur audiovisuel appelle joliment « la révolution du regard » : « Je suis un malade mental. (…) Je copilote la première émission de radio de France en étant bipolaire. (…) Mon exemple montre, simplement, qu’il est possible de porter de lourdes responsabilités en étant malade. J’ai un rêve : qu’une révolution du regard porté sur ces pathologies aide mes nombreux amis de maladie à avoir une vie sociale et professionnelle débarrassée de la honte et de la culpabilité. Accordez-nous la banalité »[45]. Ce vibrant témoignage nous le rappelle : chacun doit pouvoir continuer à travailler, même en difficulté psychique.

Il est aussi temps d’admettre et d’intégrer la fragilité comme composante normale de la vie professionnelle[46]. Chacun a déjà fait l’expérience intime d’une difficulté, d’un moment de grand stress, de déprime qui s’est répercuté au travail. Exiger des collaborateurs qu’ils laissent leurs émotions à la porte du bureau ou de l’usine n’est ni raisonnable, ni réaliste ! Privilégions plutôt dialogue et mains tendues.

6.2 Reconnaître les managers comme facteurs de risque, mais aussi de protection

Les managers sont en première ligne pour soutenir la santé mentale des membres de leur équipe. Il faut donc qu’ils soient eux-mêmes en situation positive, ce qui n’est pas toujours acquis. Toutes les enquêtes montrent que les managers d’équipe et les managers intermédiaires, souvent enserrés dans des jeux d’injonctions difficilement conciliables, font partie des populations les plus exposées. C’est ce que montre l’étude de l’Apec intitulée « Santé mentale chez les cadres et les managers », publiée en octobre 2025. Moins exposés aux risques physiques, les cadres travaillent davantage sous pression (41%, contre 24 % des non-cadres), sont fréquemment interrompus dans leur travail (41%) et doivent penser à trop de choses à la fois (63%). Et les trois quarts travaillent parfois sur leur temps libre. Chez les cadres qui sont également managers, ces indicateurs d’exposition sont encore plus élevés.

Sont en cause une surcharge de travail, encore amplifiée chez les cadres-managers, le cumul des rôles (produire et manager), les injonctions contradictoires et une culture du dépassement très ancrée : pour beaucoup, être cadre, c’est se montrer fort, performant, disponible… tout le temps. Et exprimer sa vulnérabilité reste perçu comme un risque pour sa légitimité ou son évolution professionnelle. Près de 9 managers sur 10 estiment qu’il est important de se dépasser au travail. Cette culture étouffe la prise de parole des cadres, et a fortiori des managers, sur leurs propres difficultés[47].

Il faut également s’intéresser au levier essentiel que constitue le management. Dans un document de travail de l’Agefiph, Claire Le Roy-Hatala, Directrice du collectif La Place et auteure de La vérité sur les troubles psychiques au travail[48], précise : « Le travail en lui-même est un levier puissant du processus de rétablissement notamment par le sentiment d’utilité qu’il nourrit, la reconnaissance qu’il procure, les liens sociaux qu’il permet (en plus des revenus qu’il apporte et qui soutiennent une sécurité psychologique indispensable) »[49].

Les enquêtes nationales et internationales identifient le management comme l’un des facteurs de risque (ou au contraire de protection) vis-à-vis de la santé mentale, selon qu’il privilégie le contrôle ou la confiance, la prescription ou l’autonomie, l’hyperspécialisation ou la polyvalence, l’indifférence ou la reconnaissance. Et les managers sont aussi concernés eux-mêmes. Ainsi, 68 % des cadres déclarent souffrir du contrôle de leur travail, soit 16 points de plus que la moyenne des salariés[50]. Pour Marc Beretta, professeur de management et ressources humaines à HEC, plusieurs facteurs entrent en jeu comme « la charge excessive, les conditions de travail, le management autoritaire, la discrimination, l’insécurité de l’emploi… »[51].

Selon le baromètre d’Ekilibre Conseil, le manque de reconnaissance est un facteur majeur : 33 % des salariés en France se sentent invisibles ou dévalorisés. Or le « management à la française » est peu pratiquant dans ce domaine, comme l’a pointé le rapport de l’IGAS sur la comparaison des pratiques managériales en Europe[52]. En France, les leviers de reconnaissance (droit à l’erreur et à l’essai, encouragement à la prise d’initiatives individuelles ou retours d’expérience pour valoriser et faire progresser les collaborateurs) sont moins utilisés. 56 % seulement des salariés français estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur, contre 72 % au Royaume-Uni et 75 % en Allemagne[53].

Laurent Tertrais, Secrétaire national CFDT Cadres, chargé de la QVCT, rédacteur en chef de la revue Cadres, met justement l’accent sur le management dans une interview publiée par la Fondation Travailler Autrement le 12 février 2025 au sein de son dossier sur la santé mentale : « il faut donner aux managers des marges de manœuvre, les dessaisir de tâches hors-métier, les rapprocher de leurs collaborateurs et leur permettre de manager par le travail réel et vécu. Et les former à l’analyse de l’activité et au dialogue professionnel, les reconnaître pour cela, plutôt que de les accabler de reportings et de responsabilités prescrites »[54].

La « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » (février 2025) montre à quel point le management est pris en défaut, et le plus souvent bien malgré lui : seuls 18% des salariés sont tout à fait d’accord pour dire qu’ils « peuvent parler facilement à leur manager en cas de mal-être ou de moments difficiles » et cela, peut-être parce qu’ils ne sont que 15% à penser que « leur manager accorde une réelle importance au bien-être mental au travail ».

C’est pourquoi le rôle des supérieurs hiérarchiques doit être repensé. Il faut les former à l’écoute, à l’empathie, à l’identification des signaux faibles. Le management doit être placé en position de recueillir des feedbacks réguliers et constructifs, non dans une logique de sanction mais d’accompagnement et de développement des collaborateurs[55]. En documentant et mesurant précisément les comportements, l’entreprise développe une compétence collective pour traiter les problèmes. Comme on sait le faire aujourd’hui pour la gestion de projet ou la sécurité, nous pouvons faire de la santé mentale une compétence partagée.

6.3 Développer la responsabilité des dirigeants comme chef d’orchestres de la transformation

Le dirigeant doit être le garant d’un environnement de travail entraînant et protecteur, où la santé mentale est pleinement reconnue comme un enjeu stratégique. Cela suppose qu’il incarne cette exigence au quotidien. Pour cela, il doit adresser les causes structurelles du mal-être : contre la perte de sens et de plaisir au travail, l’anxiété face à l’avenir, l’isolement, l’entreprise doit être un bouclier[56].

A ce titre, nous nous félicitons de l’initiative du gouvernement qui a présenté en août 2025 la première charte « Santé mentale et emploi » aux côtés de l’Alliance pour la santé mentale et de nombreux dirigeants d’entreprise[57]. Cette charte invite les entreprises à s’engager pour faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif, en travaillant autour de 4 axes :

- Sensibiliser pour démystifier le sujet de la santé mentale.

- Mettre en place un cadre favorable au développement du dialogue sur la prévention, la qualité de vie, l’organisation et les conditions de travail.

- Favoriser l’amélioration continue des conditions de travail.

- Accompagner les situations individuelles.

Le dirigeant détient la clé de la question de l’organisation du travail. Or, celle-ci est un prédicteur majeur des problèmes de santé mentale d’après les analyses du baromètre d’Ekilibre Conseil publié en juin 2025. Il s’agit d’abord de « l’intensité cognitive du travail » : 64 % des salariés doivent maintenir une vigilance permanente, et près de la moitié (47 %) disent devoir dissimuler leurs émotions pour rester professionnels, quitte à s’épuiser intérieurement. « La pression temporelle est également en cause » : 39 % dénoncent un rythme de travail soutenu, et 27 % estiment que les moyens mis à disposition sont insuffisants pour atteindre les objectifs fixés. Ce déséquilibre génère de la frustration, voire un sentiment d’échec. Résultat particulièrement inquiétant : presque un quart des salariés (24 %) jugent ne pas pouvoir produire un travail de qualité en raison d’une organisation déficiente.

En matière d’organisation du travail, un récent rapport du CESE attire l’attention sur un risque qui n’est plus émergent depuis longtemps mais est resté en dehors des radars : la fatigue informationnelle[58]. Ce terme désigne « l’état de fatigue mentale liée à l’abondance d’informations reçues », ce « trop plein numérique » que ressentent beaucoup de salariés. Il s’appuie sur une enquête de l’Observatoire Société & Consommation (ObSoCo), réalisée en partenariat avec Arte et la Fondation Jean Jaurès et intitulée « Les Français et la fatigue informationnelle » (mai 2024). Trois conclusions nous semblent importantes :

- Plus d’un Français sur deux souffre de « fatigue informationnelle » et un actif sur quatre en souffre au travail (13 % se disent très fatigués).

- Elle peut être une source de dégradation de la qualité de vie au travail : 46 % des actifs souffrant de fatigue informationnelle se disent insatisfaits de leur activité professionnelle (contre 36 % pour les « pas fatigués »).

- La fatigue informationnelle fait peser des risques sur la santé mentale : 78 % des « fatigués » souffrent d’au moins un trouble psychologique et 28% des actifs « fatigués » disent avoir été en arrêt maladie pour cause de fatigue intense, d’épuisement ou de burnout au cours des 12 derniers mois (contre 19 % des actifs).

Cette situation démontre avec éclat que le numérique peut bien sûr avoir des impacts positifs sur la santé mentale mais peut aussi exercer des effets négatifs. C’est dans ce contexte que vient se loger l’émergence dans les entreprises de l’intelligence artificielle (IA). Alors que le débat sociétal se focalise sur les catastrophes annoncées en termes de pertes d’emplois massives et d’intensification incontrôlée du travail[59], peu d’entreprises ont réussi à ce stade à mettre en place une implémentation de l’IA qui démontre des impacts positifs sur la qualité du travail. Ce contexte crée une anxiété latente qui pèse sur la santé mentale.

Or, c’est bien la responsabilité du dirigeant que de fédérer ses équipes pour se projeter dans un futur désirable. Il est indispensable que les dirigeants se saisissent du sujet pour lancer une réflexion collective dans leurs organisations sur le thème : que voulons-nous faire de l’IA ? Il s’agit de savoir si, cette fois encore, le progrès technique sera capable, et dans quelles conditions, de produire du progrès social.

Le dirigeant oriente également la place des salariés dans le travail. Il lui revient de donner une direction claire, de faire vivre une mission et créer un socle collectif. Le fait d’encourager les salariés à participer à la marche de l’entreprise par leurs idées, leurs suggestions, est un facteur protecteur. L’économiste Thomas Coutrot a travaillé sur le lien entre la participation des salariés et le risque dépressif. Il montre que dans ce domaine, le « management à la française » a d’importants progrès à faire. En France, seuls 51 % des salariés ont le sentiment de pouvoir influer sur les décisions importantes de l’entreprise qui les concernent, contre 60 % en moyenne dans l’ensemble de l’Union européenne et 85 % dans les pays scandinaves. Près de la moitié des salariés disent avoir vécu un changement organisationnel important dans leur travail, mais seuls 17 % estiment avoir été consultés et écoutés dans ce processus[60]. Avec sa collègue Coralie Perez, il montre aussi l’existence d’un lien de corrélation direct entre l’entrée en dépression et le baisse de sens au travail[61].

Il faut invoquer aussi le retard persistant de la France dans la prévention, toujours perçue dans notre pays comme un centre de coûts et trop rarement comme un centre de profits. Il est d’ailleurs très significatif que le baromètre Qualisocial souligne que l’enseignement et les services aux particuliers, notamment l’hébergement médico-social, sont les secteurs qui connaissent la plus mauvaise santé mentale, mais aussi ceux qui mettent en place le moins d’actions de prévention. Le paradoxe est patent : on peut être dans le care et ne pas trop s’occuper de la santé mentale de ses salariés…

En matière de prévention, l’anticipation des crises constitue une responsabilité majeure du dirigeant. La santé mentale ne se joue pas seulement en période calme, bien au contraire : c’est dans les moments de forte tension que les fragilités apparaissent et que l’intolérable est trop souvent toléré. Pression de fin de trimestre, transformations internes, harcèlement, burn-out… autant de situations où les limites personnelles et collectives risquent d’être franchies. Le rôle de l’entreprise est d’amortir ces pics de tension. Pour cela, elle doit se doter de dispositifs clairs, capables d’apporter des réponses rapides. Qui traite ces sujets et comment ? En anticipant les frictions, en identifiant bien en amont les outils et les compétences à mobiliser, l’entreprise construit sa résilience. C’est tout l’enjeu d’une véritable culture de la régulation : ne laisser aucun conflit dériver, ne jamais normaliser la violence ou le mal-être.

Le dialogue social, un domaine en grande partie à la main du dirigeant, est aussi un facteur de protection de la santé mentale lorsqu’il est de qualité et, au contraire, de détérioration lorsqu’il fonctionne mal[62]. Or, selon Loïc Lerouge, directeur de recherche au CNRS et au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, « depuis les ordonnances Macron et la fusion des instances de représentation du personnel, les entreprises sont moins bien équipées et ont moins de moyens pour gérer la santé mentale. L’objectif était de simplifier, cela a aggravé les choses »[63].

Pourtant, c’est la mobilisation des parties prenantes qui constitue le meilleur facteur clé de succès, comme le précise un rapport du Cercle topics de la transformation du travail : « La co-construction des politiques de santé et de prévention s’impose comme un mode de fonctionnement incontournable. Les démarches les plus efficaces associent en amont toutes les parties prenantes : direction, représentants du personnel, médecine du travail, organismes de prévoyance, managers et salariés. Cela peut passer par des groupes de travail mixtes, des diagnostics partagés, des expérimentations locales comme l’adaptation de postes, l’aménagement d’horaires ou le télétravail partiel pour certains métiers, ou encore des campagnes de sensibilisation sur les risques spécifiques »[64].

Comme l’avance justement un rapport du CESE : « On peut affirmer que le dialogue social constitue l’un des piliers de la prévention primaire en santé au travail. Cette conviction repose sur l’idée que celles et ceux qui travaillent sont les mieux à même de connaître les risques auxquels ils s’exposent, un constat souvent fait par les préventeurs »[65].

La santé mentale est un sujet de dialogue social à la fois en Europe, notamment autour des initiatives de la Confédération européenne des syndicats, qui tente d’obtenir une directive européenne consacrée à la prévention des risques psychosociaux liés au travail et en France où les organisations syndicales veulent renforcer la prise en compte des risques psychosociaux parmi les maladies professionnelles, ce à quoi le patronat est résolument opposé.

Enfin, l’utilisation déficiente des ressources doit être contrecarrée. Interrogés par le baromètre Psychodon pour savoir s’ils disposent au sein de leur entreprise de ressources qui favorisent le bien-être et la santé mentale des salariés (formations, ligne téléphonique d’urgence, psychologue d’entreprise, …) seulement 17% des salariés répondent par l’affirmative et disent les utiliser. Pour les 18–24 ans, cela monte à 33% et pour les 25–34 ans à 28%, ce qui confirme l’effet générationnel. A cela s’ajoutent 19% qui déclarent en disposer mais ne pas les utiliser. On constate donc ici le premier enjeu : moins de la moitié des salariés disposant de ressources les utilisent, ce qui constitue un défi pour la prévention. Le second enjeu tient dans les 64% qui restent, qui eux, ne disposent pas de ces ressources.

Interrogés dans la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » (février 2025) sur l’existence de dispositifs de protection de la santé mentale dans leur entreprise, les salariés signalent surtout des dispositifs d’écoute : dispositif de signalement (harcèlement, discriminations, agressions, relevé par 26% des salariés) ; présence d’un Référent Harcèlement dans l’entreprise (18%). Les autres dispositifs signalés sont axés sur la prévention tertiaire ou la gestion des cas d’urgence. En revanche, les mesures permettant d’agir sont très rares. D’après le baromètre Qualisocial 2025, seules 23 % des entreprises proposent un plan de prévention complet en santé mentale, tandis que 39 % des salariés n’ont accès à aucune mesure préventive, alors qu’elles sont déclarées efficaces par les salariés qui en ont bénéficié.

C’est aussi la responsabilité du dirigeant de veiller à ce que salariés et managers soient formés. Or, les entreprises sont loin d’avoir pris la mesure des besoins en formation : selon la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail », seuls 16% des salariés signalent la mise en place d’une formation des salariés à la prévention en santé mentale et 15% la formation des managers. Lorsqu’on interroge les RH, ces chiffres ne montent que légèrement, respectivement à 21% et 19%. Le dirigeant est responsable d’enclencher un effort massif de formation des managers pour encourager les comportements empathiques, solidaires et collaboratifs plutôt que la compétition.

En santé mentale comme en leadership, la cohérence entre les discours et les actes est décisive. C’est particulièrement vrai pour le top management. Pour éviter les dissonances, il faut gommer toute injonction contradictoire : intimer l’autonomie dans une structure ultra-contrôlante, par exemple, est une dichotomie désastreuse. Aux dirigeants de réaffirmer la culture d’entreprise dans leur façon de communiquer, de réguler les tensions, de parler ouvertement des difficultés. Cette exemplarité des dirigeants soutient leur légitimité : qui peut inviter au bien-être sans éradiquer ses comportements destructeurs ?

Le dirigeant doit apporter son appui afin que le département Ressources humaines se saisisse de cet enjeu. Or, aujourd’hui, les RH ne sont pas suffisamment identifiés comme personnes ressources sur les sujets de qualité de vie et des conditions de travail, car elles sont loin d’être les premières personnes vers lesquelles les salariés se tournent pour faire part de leurs difficultés au travail : d’après le baromètre publié par le cabinet Ekilibre Conseil en juin 2025, 72% disent pouvoir compter sur un collègue comme personne de confiance dans l’entreprise, 33% un manager direct, 21% un délégué du personnel, 21% un médecin ou une infirmière, mais seulement 15% un membre de la direction et 11% un membre du service RH. Comment s’en étonner alors que, selon la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail », seuls 12% des salariés sont tout à fait d’accord pour dire que « l’équipe RH de leur entreprise accorde une réelle importance au bien-être mental au travail ».

Et il faut noter que les personnels de la RH ne vont pas forcément mieux que les salariés. Dans la « Grande Enquête sur la santé mentale au travail » de février 2025, les RH obtenaient un score de 59,3/100 pour l’indicateur WHO-5 contre 59,8/100 pour la moyenne de l’ensemble des salariés[66]. Selon la même enquête, 45% des RH ont déjà dû s’arrêter quelques jours pour des raisons de santé mentale, contre 36% pour l’ensemble des salariés. D’après l’étude Great Insights 2024 de Great Place To Work publiée en février 2024, 24 % des salariés assurent que leur vie professionnelle a un impact négatif sur leur santé mentale mais cette proportion monte à 35 % chez les répondants qui occupent une fonction RH.

7. Quels sont les bénéfices de l’amélioration de la santé mentale pour l’entreprise ?

Au-delà de l’obligation légale de préservation de la santé à laquelle elles doivent se conformer, les entreprises sont incitées à agir pour préserver une bonne santé mentale, ne serait-ce que parce que leurs propres intérêts économiques sont en jeu. La santé mentale doit tenir une plus grande place dans les politiques de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) car c’est un outil de performance globale : elle favorise à la fois le bien-être des salariés et la performance de l’entreprise[67]. Selon Florence Patenotte, directrice communication et mécénat au GHU Paris psychiatrie & neurosciences, « le changement de regard sur les vulnérabilités et les maladies psychiques doit faire partie des défis de la responsabilité sociale des organisations, et cela passe aussi par une meilleure information, prévention et orientation vers l’offre de soins disponible »[68].

Une mauvaise santé mentale est synonyme de coûts, pour l’Etat et pour l’entreprise. Les troubles psychiques et les maladies psychiatriques représentent une dépense publique de plus de 23 milliards d’euros par an, soit le premier poste de dépenses de l’Assurance maladie[69]. Mais, au-delà, les coûts économiques et sociaux indirects induits par les maladies psychiatriques ont été évalués à plus de 107 milliards d’euros par la Cour des comptes fin 2011[70]. Au regard de la dégradation de la santé mentale observée ces quinze dernières années, ce chiffre n’a pu que progresser. Selon une étude URC – ECO FondaMental, les coûts directs et indirects de la mauvaise santé mentale en France sont évalués à 163 milliards d’euros par an.

Ces deux évaluations peuvent être comparées au coût du mal-être au travail en France évalué par Mozart Consulting, soit en moyenne 14.840 euros par an et par salarié pour l’année 2024, soit 12% d’augmentation par rapport à 2023. A l’échelle nationale, cette perte de compétitivité représente près de 300 milliards d’euros – contre 230 milliards en 2016 –, soit 10,6 % du PIB. Un manque à gagner considérable pour les entreprises, mais aussi pour l’Etat. « C’est un véritable angle mort », assure Victor Waknine, cofondateur de ce cabinet de conseil qui a mis au point il y a quinze ans un modèle d’analyse baptisé Indice de bien-être au travail (IBET), qui mesure l’évolution du niveau d’engagement à partir des données de la Dares et de la Caisse d’assurance-maladie des travailleurs salariés[71]. A noter que sur ces 14.840 euros annuels, 9.500 sont maîtrisables par des actions de QVCT.

L’impact sur les arrêts de travail est majeur. Le Datascope 2025 d’AXA France montre que ce sont les congés longue durée qui augmentent le plus avec + 30 % par rapport à 2019 alors qu’ils étaient très stables historiquement, les progrès de la médecine compensant l’impact du vieillissement de la population. Les arrêts de plus de 90 jours représentent 6 % du nombre d’arrêts mais plus de la moitié de l’absentéisme global. La cause : les troubles psychologiques (stress, dépressions, burn out…) qui touchent en particulier les jeunes et les cadres, deux segments en forte hausse. Deux autres catégories de salariés sont au cœur de la hausse, les salariés des PME et les femmes.

D’après Malakoff Humanis, les motifs psychologiques sont la principale raison de prescription d’arrêts de travail de longue durée : ils représentent 31 % des arrêts en 2023 contre 14 % en 2020, soit un doublement en trois ans. De plus, la durée moyenne des arrêts pour motifs psychologiques est de 33 jours contre 19 jours en moyenne[72]. Depuis 2022, les maladies mentales (20 %) ont dépassé les TMS (troubles musculo-squelettiques : 16 %) dans les motifs d’arrêts de travail[73].

Cela confirme le rapport de l’OCDE intitulé « Promoting Health and Well Being at Work », selon lequel près de la moitié (48%) des personnes souffrant de problèmes de santé mentale ont été absentes du travail au moins une fois au cours de l’année précédente, contre un peu moins d’un tiers (30%) des personnes qui n’en souffrent pas. Et les auteurs du rapport de souligner que « le coût des troubles de la santé mentale pour le marché du travail s’élève à plus de 1.5 % du PIB dans les pays européens ». Pour 2024, le PIB de l’Union européenne (UE) est estimé à 17.935 milliards d’euros. Ce ratio de 1,5% représente donc un coût de la santé mentale pour les pays de l’UE de 270 milliards d’euros.

Cette évaluation est significativement supérieure à celle à laquelle parvient une grande étude scientifique européenne publiée en août 2024 et dévoilée au public en avril 2025, soit 115 milliards d’euros par an, coût estimé des atteintes à la santé des travailleurs liées à l’exposition aux risques psychosociaux (RPS) en Europe (les 27 pays membres de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni)[74]. Les auteurs ont examiné en détail les cinq facteurs de risque psychosocial (RPS) au travail identifiés que sont la pression au travail (stress), le temps de travail à rallonge, la balance entre les efforts fournis par le salarié et la récompense perçue, l’insécurité de l’emploi et, bien sûr, le harcèlement moral. Malgré son intérêt évident et sa robustesse, cette étude a été très peu commentée dans les médias français, sauf exception[75].

Les résultats montrent qu’en Europe, l’exposition à ces cinq facteurs de risques psychosociaux contribue de manière significative au développement des maladies cardiaques, alimentées notamment par le stress, ainsi que des dépressions. La pression au travail et le harcèlement moral sont les deux facteurs de risques qui exercent l’effet le plus nocif. Ces deux facteurs sont liés à un management souvent autoritaire et déconnecté du travail réel. Le rapport montre aussi, comme de nombreuses études depuis plusieurs décennies, que « la pression constante au travail et la crainte de perdre son emploi dans un contexte tendu et marqué par la concurrence entre les travailleurs participent notamment à dégrader la santé cardiaque des salariés ». Années de vie en bonne santé perdues, coûts pour le système hospitalier, coût de l’absentéisme pour les entreprises : toutes les parties prenantes en subissent les externalités négatives. « En 2015, près de 5.000 décès liés à la dépression dans l’UE sont attribuables aux risques psycho-sociaux au travail », souligne Hélène Sultan-Taïeb, économiste de la santé au travail et professeure à l’Université du Québec à Montréal. Il s’agit surtout d’hommes, plus nombreux que les femmes à se suicider, même si ce sont les femmes qui sont les plus exposées. C’est aussi un coût majeur pour les entreprises : sur l’ensemble des pays européens, l’étude évalue à plus de 80 % la charge supportée par les seules entreprises, 53 % du fait de l’absentéisme induit et 34 % du fait du présentéisme[76].

La facture de cette exposition aux risques psycho-sociaux s’élève à près de 15 milliards d’euros en Europe. Une somme gigantesque, à laquelle il faut ajouter près de 100 milliards d’euros liés aux maladies psychiques. « Le coût annuel total des dépressions attribuables aux risques psychosociaux au travail a été estimé à entre 45 et 103 milliards d’euros », expliquent ainsi les auteurs.

Cela induit un coût majeur pour les travailleurs, les employeurs et l’ensemble de la société, notamment en France. Parmi les 28 pays européens étudiés, c’est la France qui se place en tête du coût le plus élevé (rapporté au nombre de salariés) pour les dépressions liées au travail.

Cette position défavorable de la France est due en particulier à trois des cinq facteurs de risque étudiés :

- La balance entre les efforts fournis par le salarié et la récompense perçue : la France présente le coût par travailleur le plus élevé parmi les 28, ce qui confirme encore le problème aigu de la reconnaissance au travail en France.