Une « refondation » de l’accès aux soins ?

Une réforme résolue de l’accès aux soins de proximité, pour mieux lutter contre les déserts médicaux, est annoncée à l’horizon du Conseil national de la refondation, avec le lancement d’ici la fin du mois de septembre d’une conférence des parties réunissant professionnels de santé, citoyens et patients, élus et régulateur. « Garantir l’accès de tous à des soins de qualité » : c’est, par ailleurs, le titre du rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie paru le 7 septembre 2022. Cette instance de réflexion et de propositions, qui réunit toutes les parties prenantes du système de soins, fixe au débat public qui s’ouvre un horizon ambitieux : construire « une nouvelle alliance entre régulateur, offreurs de soins et population ».

Les départs en retraite massifs de médecins généralistes et la difficulté de nombreux Français de trouver un médecin traitant ravivent la question des « déserts médicaux ». Aspect important des inégalités sociales et territoriales de santé, ce sujet, désormais bien identifié, n’a pas encore trouvé de réponse satisfaisante. Sans doute parce que les solutions mises en avant jusqu’à présent ne reposent pas sur le bon diagnostic. Deux mesures ont en effet, pour l’essentiel, dominé les tentatives de correction des déséquilibres territoriaux : l’augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine et des incitations financières à l’installation des jeunes médecins dans les zones sous-dotées.

Or il ne suffit pas d’augmenter le nombre de professionnels formés ni de prévoir des incitations financières pour répondre aux défis qui s’annoncent. En effet, le nombre n’est pas seul en cause. Il faut aussi tenir compte du profil des médecins : le nombre des généralistes diminue d’année en année, tandis que celui des spécialistes progresse tout aussi régulièrement. En outre, pour préserver leur qualité de vie, ces médecins maîtrisent davantage leurs horaires, ce qui limite le « temps médical » disponible déjà érodé par des tâches administratives chronophages. Enfin, le principe de liberté d’installation explique que des zones rurales ou périurbaines soient moins prisées par les jeunes médecins. Dans leurs arbitrages, les incitations financières ne pèsent pas lourd par rapport aux avantages des zones attractives, notamment en termes d’accessibilité, de qualité de vie, d’opportunités et d’équilibre de la vie familiale.

En revanche, une approche plus complète de la problématique d’installation indique des pistes prometteuses. D’une part, parce que les jeunes médecins sont de plus en plus attirés par des formes collectives d’exercice professionnel. D’autre part, parce qu’une répartition différente des tâches médicales avec d’autres professionnels de santé peut dégager un « temps médical » précieux, trop souvent gaspillé dans des tâches répétitives, routinières et pour lesquelles les médecins sont surdiplômés.

Les nouvelles formes d’exercice collectif, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, offrent une première perspective intéressante puisqu’elles concilient les aspirations des jeunes médecins à des conditions de travail préservant la vie privée et l’amélioration de la productivité médicale dans des régions sous-médicalisées. D’autre part, des dispositifs coopération avec les professionnels paramédicaux et en premier lieu les infirmières et infirmiers, malgré des lourdeurs administratives et des blocages corporatistes, commencent à porter leurs fruits et apparaissent aujourd’hui comme l’un des principaux leviers à activer pour faciliter l’accès des patients à des soins de proximité.

Introduction

Le principe, inscrit en Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé » est battu en brèche quand près de six millions de patients se retrouvent sans médecin traitant, dont 600.000 personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD). L’inquiétude de la population s’est aggravée récemment sur ces sujets, mais elle n’est pas nouvelle. La crise actuelle met chacun, régulateur, professionnel de santé, citoyen, plus encore qu’hier, en difficulté et face à ses responsabilités : lorsque nous parlons d’« accès aux soins », de quelle accessibilité parlons-nous, avec quelle facilité pratique, financière, en termes de distance et de temps, pour quelle qualité des soins et dans quelles conditions de sécurité ?

Il est temps de sortir d’une approche purement quantitative de ces enjeux (l’éternelle question de déterminer combien il faut de médecins, et où ?) pour repenser nos attentes collectives à l’égard de la qualité des soins de proximité. Loin de n’être qu’un sujet de quantité d’offre médicale, l’enjeu de l’accès aux soins appelle une réflexion sur la qualité des pratiques médicales et paramédicales : fiabilité, technicité, meilleur état de l’art, humanité, disponibilité, écoute, attention aux besoins particuliers, accompagnement, soutien dans un parcours diagnostique et thérapeutique complexe – qu’en attendons-nous collectivement ? Ce sont là les dimensions qu’il convient d’interroger si l’on veut refonder les conditions de l’accès aux soins. C’est bien l’ambition du Gouvernement au travers de la « conférence des parties » qui s’ouvrira avant la fin du mois de septembre dans la foulée du lancement du Conseil national de la refondation.

Un enjeu critique, dont il est clé aujourd’hui qu’il passe enfin la barre des postures corporatistes et des controverses techniques dans des cercles professionnels, happy few initiés des dispositifs expérimentaux empilés depuis des décennies. Les contraintes sont connues, les solutions sont sur la table, expérimentées et souvent bien évaluées, les lignes de controverses sont explicites, et c’est à présent aux patients et citoyens de s’en emparer. Il ne s’agit plus de bouger des curseurs quantitatifs, mais de repenser ce que serait, pour nous, un service public de proximité réorganisé pour garantir à chacun l’accès à des soins de qualité, adaptés à ses besoins. La « conférence des parties » qui s’ouvre n’a de sens que si chacun, régulateur, élus et citoyens, s’empare de cette question en connaissance de cause.

La crise de l’accès aux soins de proximité

La conférence des parties prenantes sur le système de santé, annoncée par le président de la République pendant la campagne présidentielle, sera lancée avant la fin du mois dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR). François Braun s’y est engagé tout récemment en clôture du 43e congrès de la Mutualité française, à Marseille, fixant à ce quinquennat un cap ambitieux en matière de santé : « Ce quinquennat sera celui d’une vaste réforme de notre politique de santé et de prévention », dont le contenu sera en partie défini dans le cadre de la conférence des parties. Parmi les nombreux chantiers de la politique de la santé, de la lutte contre les épidémies à la place des patients en passant par la crise de l’hôpital ou encore les enjeux du bien-vieillir par exemple, c’est la lutte contre les « déserts médicaux » qui sera l’objet de la concertation. Le chef de l’Etat avait déjà assuré que « le défi de l’accès aux soins » serait « au cœur de l’enjeu », jugeant en particulier qu’il n’est « pas acceptable » que de nombreux Français peinent à trouver un médecin traitant. Le ministre de la Santé s’est à son tour engagé à ce que « l’intensification de la lutte contre les déserts médicaux compte parmi les priorités et (soit) un objectif clair » des discussions à venir avec les soignants, mais aussi les patients et les élus locaux.

Ces déserts, appelés par les pouvoirs publics « zones sous-dotées », sont des territoires où les populations rencontrent diverses difficultés d’accès aux soins : impossibilité de s’inscrire auprès d’un médecin traitant, difficulté à trouver des plages de soins non-programmés, allongement des délais d’attentes pour un rendez-vous, etc. Si l’on en juge par le nombre de médecins généralistes disponibles, porte d’entrée principale dans le système de soins, 30 % de la population habite dans ces zones sous-dotées qui concernent désormais non seulement des espaces ruraux mais aussi des villes et des espaces périurbains. En 2012, la proportion de population concernée était de moins de 8 %. Comme le rappelaient Julien Mousquès et Guillaume Chevillard, de l’IRDES, dans une note pour Terra Nova en mars 2022, favoriser l’accessibilité aux médecins généralistes est un défi d’autant plus crucial que les difficultés vont se poursuivre jusqu’en 2030 au moins, avec pour conséquence une raréfaction accrue de l’offre de médecins généralistes.

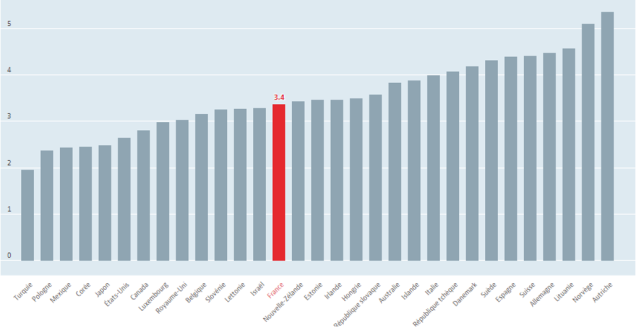

Paradoxalement, le nombre global de médecins est pourtant en constante augmentation depuis la levée du numerus clausus en 1994. S’établissant en 2018 à 226.000 professionnels pouvant exercer sur le territoire[1], ce chiffre n’atteste d’aucun retard de la France puisque le pays se situe dans la moyenne de l’OCDE.

Médecins : Total, pour 1 000 habitants en 2020

Source OCDE : https://data.oecd.org/fr/healthres/medecins.htm

Mais, d’une part, ce nombre augmente moins vite que la croissance des besoins de soins, liée en particulier au vieillissement de la population et à la hausse des maladies chroniques. Et d’autre part, le nombre total de professionnels médicaux ne doit pas faire oublier l’inégale répartition entre médecins généralistes et spécialistes, la filière des premiers souffrant d’un fort manque d’attractivité.

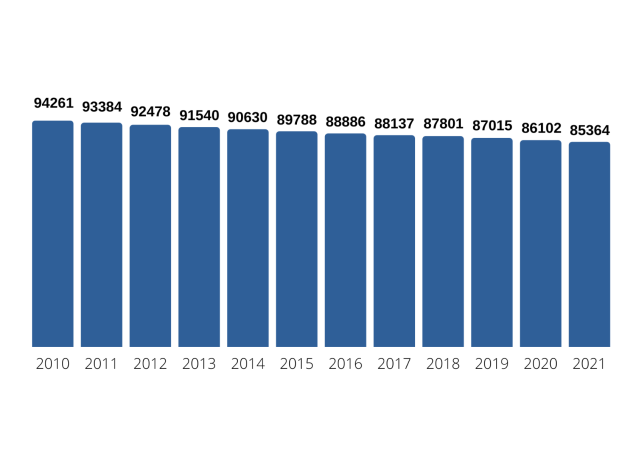

Évolution du nombre de médecins généralistes en activité régulière depuis 2010

Source : Ordre national des médecins (p55)

Ce déséquilibre permet d’ailleurs d’expliquer que 10% des Français n’aient pas de médecin traitant, et que la moitié d’entre eux soit à la recherche d’un professionnel pouvant les prendre en charge[2]. Ensuite, l’augmentation du nombre global de médecins ne se traduit pas mécaniquement par une meilleure disponibilité de ces derniers. En effet, les médecins de la nouvelle génération (dont les effectifs se sont largement féminisés) ont bien plus recours au temps partiel et aspirent à un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle (au bénéfice de la première) que les générations précédentes. Ces changements démographiques et sociétaux mettent en lumière la question du temps médical, aspect souvent méconnu dans la problématique des déserts médicaux.

L’approche quantitative : numerus clausus et liberté d’installation, des débats stériles

Le débat politique s’est concentré ces dernières années sur la liberté d’installation des médecins. Les médecins sont très attachés à la liberté d’installation et par conséquent opposés à toute forme de contrainte à l’installation dans les « déserts médicaux ». Cette position est identique chez les futurs médecins, qu’il s’agisse par exemple des internes de médecine générale ou de l’association nationale des étudiants en médecine de France. Levier d’action incontournable, cette autonomie d’installation a fait l’objet de tentatives d’encadrement via des dispositifs non coercitifs prenant majoritairement la forme d’incitations financières. Ces dispositifs incitatifs à l’installation en zones sous-dotées se sont superposés au fil des ans.

Créé en 2009 par la loi Hôpital, Santé, Patients, Territoires (HSPT), le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) s’adresse aux jeunes médecins en formation et leur propose une allocation mensuelle de 1.200 € bruts jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie, les futurs professionnels s’engagent à choisir une spécialité moins représentée ou à s’installer dans une zone où la continuité des soins est menacée pendant une durée égale à celle durant laquelle ils ont bénéficié de l’aide financière (et pour un minimum de deux ans).

En 2013 s’est ajouté le contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG), qui prévoit des compléments de rémunération de l’assurance maladie et des avantages en matière de protection sociale, en contrepartie de l’exercice d’une partie de son activité, sans dépassements d’honoraires, dans une zone où l’accès et/ou la continuité des soins sont fragilisés.

Puis se sont progressivement greffés à l’arsenal des dispositifs incitatifs, les statuts de Praticien Territorial de Médecine Ambulatoire (PTMA), de Praticien Territorial Médical de Remplacement (PTMR), ainsi que les dispositifs conventionnels de l’assurance maladie.

Mais les statistiques d’installation dans les zones fragiles sur les années récentes n’attestent d’aucun changement significatif (+ 0.5%)[3]. A la lumière de ce chiffre, difficile d’espérer une inversion du ratio « nouvelles arrivées/départs à la retraite » particulièrement bas dans les territoires sous-dotés. La Cour des comptes va jusqu’à conclure que globalement, ces dispositifs sont « inopérants ou porteurs d’effets d’aubaine excessifs au regard du volume très limité de nouvelles installations qu’ils ont suscitées ou accompagnées »[4]. De fait, la littérature révèle que les principaux déterminants du choix du lieu d’implantation pour les médecins demeurent plutôt la proximité avec les attaches familiales et les environnements d’origine, le cadre de vie personnel et familial (travail du conjoint, éducation pour les enfants et autres accès aux services, loisirs) et les conditions d’exercice (charge de travail modérée, travail en équipe, équipements professionnels dont la télémédecine, etc.).

L’approche dite « multi-leviers » : poser la question des pratiques médicales et paramédicales

Il existe bien aujourd’hui, en dehors de la question de la liberté d’installation, une série de leviers dont on sait, sur la base d’études évaluatives robustes, qu’ils permettent de libérer du temps médical, notamment en renforçant le rôle des paramédicaux et de la coordination entre professionnels, et donc d’améliorer l’accès aux soins en proximité.

Mais ces outils supposent de déplacer légèrement la focale de l’action publique et du débat sociétal : la question de l’accès aux soins n’est pas seulement une question de quantité d’offre, c’est aussi, et surtout, une question de pratiques, de répartition des tâches entre professionnels de santé, et, finalement, un enjeu de réadaptation en profondeur de la qualité de l’offre de soins en réponse aux besoins. C’est cela que la littérature spécialisée, notamment en économie de la santé, désigne sous le terme d’« approche multi-leviers », d’efficacité évaluée et démontrée sur la base d’expérimentations souvent déjà anciennes (années 2000) mais méconnues du public et aujourd’hui toujours entravées dans leur généralisation.

L’approche multi-leviers : c’est bien là la perspective qui guidait déjà la stratégie « Ma Santé 2022 : un engagement collectif » annoncée par le président de la République en septembre 2018. Loin de se limiter à la problématique quantitative de l’accessibilité des médecins, ce plan traduit l’ambition plus globale de restructurer le système de santé français avec, pour la question de l’accès aux soins, deux axes d’intervention : « encourager de nouvelles formes d’exercice médical dans les déserts médicaux » et « libérer du temps médical en s’appuyant sur d’autres professionnels de santé »[5].

Ces axes stratégiques déployés depuis 2018 renvoient à des leviers d’action dont l’efficacité est évaluée et la mise en œuvre déjà entamée, mais qui souffrent d’une absence de visibilité dans le débat public et dont la réelle généralisation n’est toujours pas à l’ordre du jour. On en décrira ici quatre : l’exercice collectif dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, les protocoles de délégation de tâches des médecins vers les infirmiers et infirmières, la création d’un nouveau métier infirmier dit en « pratique avancée », et l’approche territorialisée des Communautés professionnelles territorialisées de santé. Ces dispositifs mériteraiennt d’être aujourd’hui mieux compris du public, patients, citoyens, élus locaux et professionnels : la conférence des parties prenantes qui va s’ouvrir doit permettre à chacun de s’emparer des controverses qui sous-tendent leur insuffisant déploiement à ce jour, de juger des freins et des bénéfices que l’on peut en attendre, et finalement de repenser quelles qualités nous attendons, collectivement, de notre accès aux soins de proximité.

L’exercice collectif dans les territoires médicalement défavorisés : les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)

Si l’exercice médical isolé est longtemps resté la norme, les internes récemment diplômés aspirent désormais à exercer davantage en collaboration avec d’autres professionnels de santé[6]. Selon une étude de la DREES de 2019, « la possibilité de créer ou d’intégrer un regroupement de professionnels est plébiscitée par 73 % des médecins de moins de 40 ans et mentionnée par seulement 27 % des 60 ans ou plus » [7]. Ces aspirations se matérialisent d’ailleurs dans la pratique puisque, toujours selon la DRESS, 81% des généralistes de moins de 50 ans exercent en groupe, contre 57% pour les 50–59 ans et 44% pour les 60 ans ou plus[8].

En faisant, dans le cadre de la stratégie « Ma santé 2022 » notamment, la promotion de l’exercice collectif dans des territoires médicalement sous-dotés, le Gouvernement espère donc rendre ces territoires plus attractifs aux yeux des professionnels, et améliorer l’efficacité de l’offre des soins ambulatoires qui y est délivrée.

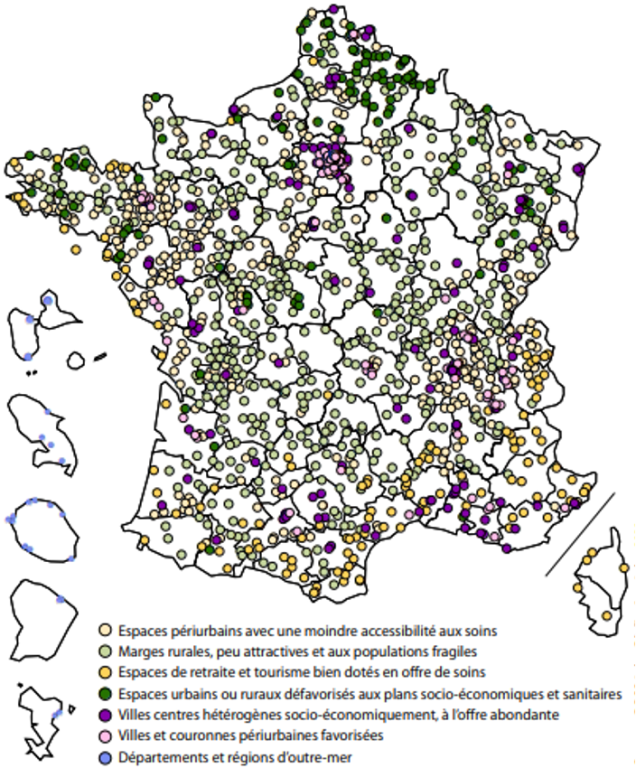

Tel est l’objectif des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), structure de proximité regroupant des professionnels de santé médicaux et paramédicaux dispensant principalement des soins de premiers recours. Introduites dans le Code de la Santé Publique en 2007, elles étaient, selon le ministère des solidarités et de la santé, au nombre de 1.889 en juin 2021 (contre moins de 20 en 2008), auxquelles s’ajoutaient 366 maisons en projets[9].

Implantation des maisons de santé au 1er janvier 2020, selon le type de territoires de vie

Sources : DGOS, Irdes. Réalisation : Irdes, 2020.

Une étude de la DREES[10] met en avant les conditions de travail améliorées pour l’exercice collectif : possibilité de prendre plus de congés (facilités de remplacement) ; possibilité de se consacrer davantage à des activités secondaires en parallèle de l’activité libérale (par exemple un exercice médial en interim). D’ailleurs, les médecins exerçant en groupe se déclarent globalement plus satisfaits de l’équilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle. Les possibilités accrures de concertation entre professionnels et la sécurisation du parcours des patients sont également cruciaux dans l’amélioration des conditions de travail.

Au-delà de cette dimension qualitative, les propriétés organisationnelles (cahier des charges spécifique, dossiers partagés, temps de coordination dédiés, rémunération additionnelle de la structure…) et collectives (meilleure gestion des congés et des remplacements) semblent favoriser la productivité des professionnels qui y travaillent, c’est-à-dire offrir la possibilité qu’ils augmentent leur patientèle. En effet, l’IRDES a pu constater que les médecins généralistes exerçant en MSP ont rencontré davantage de nouveaux patients sans changement significatif du nombre d’actes ou de consultations réalisés[11]. Majoritairement implantés dans des régions sous-médicalisées[12], ces établissements contribuent également à renforcer l’offre de soins de proximité. Toujours selon l’IRDES[13], les zones bénéficiant de l’installation d’une MSP connaissent une meilleure évolution de la densité médicale et attirent davantage les jeunes médecins généralistes de moins de 40–50 ans.

Libérer du temps médical : les protocoles de coopération, article 51 de la loi HPST

L’exercice collectif peut également amener à des collaborations plus poussées entre professionnels médicaux et paramédicaux. C’est là, plus généralement, l’objet central des protocoles de coopération que la loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoire », a voulu expérimenter dès 2009 pour faire évoluer la répartition des tâches entre médecins et paramédicaux.

Rappelons que, contrairement au médecin qui dispose d’une compétence générale pour tout ce qui concerne le diagnostic et le traitement de la maladie, le professionnel paramédical est déontologiquement et règlementairement tenu de n’accomplir que les actes inscrits sur une liste préétablie. La répartition des missions entre professionnels est fixée par décret. En faire bouger le curseur relève d’une logique de dérogation, dont la nécessité s’est progressivement imposée au début des années 2000, à la lumière notamment de la littérature étrangère qui en démontrait la pertinence[14]. Ces coopérations renforcées, qui sont aujourd’hui possibles et réglementées, se traduisent par la réalisation par les professionnels paramédicaux d’actes dépassant le cadre légal de leurs compétences : c’est l’objet des « protocoles de coopération » dits « article 51 ».

Le constat de départ de ces protocoles de coopération expérimentés depuis une décennie est que l’évolution des effectifs des professions paramédicales a été, sur les dix dernières années, beaucoup plus rapide que celle des effectifs médicaux (+3% versus +0,6% entre 2000 et 2016[15]). D’autre part, ces délégations de tâches sont de plus en plus justifiées par les besoins des patients eux-mêmes, dans une logique de qualité de la réponse. Pour des patients chroniques ou âgés, la qualité de prise en charge peut passer par un lien privilégié avec un professionnel paramédical supervisé par le médecin, bien plus que par des rendez-vous plus espacés et parfois plus stressants pour le patient avec ledit médecin.

Les protocoles qui organisent les coopérations entre professionnels de santé dans un régime dérogatoire aux décrets de compétences des paramédicaux formalisent, depuis l’article 51 de la loi HPST de 2009, le cadre juridique qui autorise des professionnels de santé, généralement médicaux et paramédicaux à s’engager volontairement dans une collaboration via des transferts d’actes ou de tâches préalablement et strictement définis, soumis à autorisation dérogatoire.

Caractérisés par une complexité et une lourdeur administrative particulièrement rebutantes pour les utilisateurs, les protocoles de coopération ont certes été simplifiés par la loi du 24 juillet 2019 (OTSS). Depuis ce texte, on distingue deux modèles : nationaux et locaux. Les premiers sont, dans une approche descendante (top-down), définis à l’échelle du pays par la Haute Autorité de Santé (HAS) selon des priorités nationales, et se présentent sous la forme d’AMI (appels à manifestations d’intérêt) auxquels peuvent adhérer volontairement des professionnels de santé locaux. Dans une démarche ascendante (bottom-up), les seconds sont, à l’inverse, élaborés par les professionnels de santé et doivent obtenir la validation de l’ARS, puis de la HAS, avant de pouvoir être mis en œuvre au sein de l’équipe en ayant fait la demande.

Dans une évaluation du dispositif réalisée en 2014[16], la HAS remarque que le couple déléguant/délégué est le plus souvent composé de médecins pour le premier, et d’infirmières, de manipulateurs en électroradiologie, d’orthoptistes et d’aides-soignantes pour le second. De plus, la HAS note que la majorité des protocoles concerne les maladies chroniques, l’oncologie, la gériatrie et les actes techniques. L’état d’esprit général est que des protocoles réussis peuvent permettre d’engager une réflexion sur leur généralisation. Mais l’évaluation des dispositifs reste complexe, notamment pour les petites équipes confrontées à la difficulté d’assurer le suivi des indicateurs élaborés par les autorités de santé. L’IGAS note d’ailleurs qu’aucune évaluation globale de l’ensemble des protocoles n’a été menée depuis la simplification de l’article 51 en 2019[17].

Prometteurs, les protocoles de coopération font toutefois face à plusieurs obstacles – à leur utilisation et à leur généralisation – qui empêchent d’exploiter entièrement leur potentiel. D’une part, le processus conduisant à l’autorisation d’un protocole reste un parcours du combattant à plus d’un titre. Dans un rapport de 2014[18], les sénateurs levaient le voile sur les exigences scientifiques de la HAS qui n’étaient pas toujours comprises et/ou acceptées par les professionnels de santé. Ces dernières étaient (et continuent d’être) jugées décalées par rapport à leur pratique quotidienne et aux réalités du terrain qui étaient généralement à la source du recours à l’article 51.

Sur le volet administratif, les multiples étapes du processus, caractérisé par des allers-retours entre les différentes autorités de santé (régionale et nationale) rendent le processus de validation interminable. Conformément à l’arrêté du 31 décembre 2009, l’autorisation d’un protocole de coopération prononcé par l’ARS intervient dans un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception du protocole. Pourtant, la HAS, le Sénat et encore plus récemment l’IGAS alertaient sur la longueur des délais d’instruction pouvant s’étendre jusqu’à 58 mois[19]. Au-delà de l’aspect largement démobilisateur, la durée de ces délais d’instruction pose aussi problème pour la mise en œuvre effective des protocoles validés. En effet, ces derniers sont autorisés nominativement, ce qui implique que le protocole ne pourra être appliqué qu’au sein de l’équipe en ayant fait la demande. En d’autres termes, la mise en œuvre et la pérennité des protocoles dépendent de la permanence de la participation de ceux qui y ont adhéré au départ[20].

Au-delà, la faible attractivité du dispositif a aussi des motifs économiques. Alors qu’une prime de coopération d’un montant mensuel de 100 € bruts était prévue pour chaque professionnel délégataire, le financement de ce coût n’a souvent pas pu être assuré. Comme le rappelle l’IGAS[21] , certaines petites structures ont d’ailleurs renoncé à recourir à l’article 51 du fait des coûts afférents au versement de cette prime.

Coopérations entre professionnels de santé : la réussite du protocole ASALEE En matière de protocoles de coopération, l’expérimentation ASALEE fait office de référence incontournable. Initiée en 2004 dans le département des Deux Sèvres par douze médecins généralistes et trois infirmier.e.s regroupé.e.s dans trois cabinets, l’expérimentation ASALEE est devenue à partir de 2008 un protocole au sens de l’article 51. Après avoir été étendu à quatre régions et 50 cabinets entre 2008 et 2011, le protocole ASALEE a bénéficié d’une extension nationale à partir de 2012. En 2017, ce sont 753 cabinets regroupant 1 959 médecins généralistes et 533 infirmier.e.s qui avaient recours à ce dispositif[22]. L’évaluation conduite par l’IRDES a mis en évidence une amélioration de la productivité des médecins. Sans augmenter, ni le nombre de jours travaillés, ni le nombre de consultations et visites à domiciles, les médecins ASALEE voient une augmentation significative de la taille de leur patientèle (+7.55% de patients rencontrés) et de la file active (+6.87% inscrits médecin traitant)[23]. En outre, l’IRDES a démontré, pour le suivi des patients atteints du diabète de type 2 (soit un tiers de l’activité des infirmier.e.s ASALEE) le caractère efficient du dispositif : suivi renforcé pour les patients, résultats cliniques supérieurs (indicateur : équilibre glycémique), sans dépenses supplémentaires significatives[24]. L’ancienneté du dispositif et la qualité de son évaluation n’ont pourtant pas permis d’engager sa visibilité dans le débat public et de permettre aux parties prenantes d’évaluer ses enjeux : quelle facilitation de l’accès aux soins, quelle qualité des pratiques, quels freins à la généralisation ? La critique selon laquelle de telles réussites ne sont possibles que parce que les professionnels qui s’y engagent sont volontaires est-elle fondée pour récuser la perspective d’une généralisation ? Quels gains de qualité et d’accessibilité attendons-nous d’un tel dispositif, en tant que patients et contribuables, et sur quel critère sommes-nous prêts à prendre le risque de sa généralisation, si risque il y a ? |

La pratique avancée des professionnels paramédicaux

Proposée par la loi de modernisation du système de santé de 2016, la pratique avancée est une formation de deux ans dont peuvent bénéficier tous les professionnels de santé paramédicaux. Ces études complémentaires ont pour objectif l’acquisition de nouvelles compétences dans cinq domaines d‘intervention définis (pathologies chroniques stabilisées ; oncologie et hémato oncologie ; maladies rénales chroniques, psychiatrie et santé mentale ; intervention d’urgence), et qui permettront d’exercer des actes tenus en dehors de leur décret de compétences. En offrant un cadre légal à la délégation de tâches, la pratique avancée a pour ambition de libérer du temps au médecin afin que celui-ci puisse se recentrer sur le cœur de son activité.

Alors que le ministère des solidarités et de la santé ambitionnait de former 5.000 professionnel.le.s d’ici à 2024, il faudrait en réalité attendre 2026–2027 pour approcher ce chiffre, sous l’hypothèse d’un flux d’entrée constant pour les années à venir[25]. Hypothèse aux fondements peu solides lorsqu’on regarde le nombre de personnes actuellement en formation. La France souffre donc aujourd’hui d’un évident retard dans la promotion du métier d’infirmier-ère de pratique avancée (IPA), alors que les IPA ou leur équivalent sont en place dans de nombreux pays pionniers comme les États-Unis et le Canada depuis les années 1960 avec les « infirmières praticiennes ».

Comme le détaille Bruno Riou, doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université, dans un article récent des Tribunes de la santé (n°73, été 2022), trois raisons principales sous-tendent la nécessité de développer les IPA : 1) la complexité de la médecine moderne et le constat d’un hiatus de fonction entre les infirmiers (bac + 3) et les médecins (bac + 9 à 12) ; 2) l’augmentation importante des besoins de santé du fait de l’allongement de la vie et du progrès médical ; 3) l’impérieuse nécessité de mettre en place des perspectives de progression de carrière pour les infirmiers dans la pratique du soin. Selon un rapport de l’IGAS de novembre 2021[26], les patients bénéficiant de ce type de coopération semblent globalement satisfaits.

Le retard actuel appelle une action urgente, dont les étapes font aujourd’hui l’objet d’un plaidoyer partagé : au-delà des mentions déjà mises en place (maladies chroniques, hémato-oncologie, maladies et transplantation rénales, psychiatrie et santé mentale, urgence), il est urgent d’ouvrir d’autres champs aux IPA, comme la petite enfance, le grand âge, le premier recours. Les promoteurs des IPA soulignent également la liste des problèmes incomplètement résolus : grille salariale décourageante, responsabilité médico-judiciaire, encadrement médical, et surtout budgétisation des postes d’IPA dans les établissements de santé. La méconnaissance par les médecins de cette formation et des compétences « augmentées » figure aussi parmi les raisons expliquant le faible recours au personnel diplômé en pratique avancée. La coopération suppose que les parties prenantes aient une idée précise de leurs prérogatives respectives. Or, les tentatives de catégorisation des différents types d’infirmières (« infirmières cliniciennes de pratique avancée », « infirmières praticiennes », « infirmières généralistes » ou encore « infirmières spécialisées ») ne font qu’alimenter le flou sur cette nouvelle catégorie[27]. Toujours selon l’IGAS[28], les médecins opèrent une confusion sur la nature des tâches à déléguer, voyant IPA comme l’opportunité d’accorder du temps (qu’ils n’ont pas) aux patients, et non pas comme des professionnels capables de réaliser certains actes qui, dans leur croyance, relèvent uniquement de leur exercice.

Au-delà, le développement de la pratique avancée pose en réalité une question de fond, dont la conférence des parties pourra s’emparer : l’horizon du développement des IPA est-il qu’elles constituent une porte d’entrée de premier recours dans le système de soins, ou bien leur rôle devra-t-il demeurer secondaire, sous la supervision d’un médecin demeurant le « gate keeper » de l’accès aux soins ? Pour l’heure, et comme le souligne l’IGAS, le modèle de la pratique avancée tel qu’il est défini juridiquement « ne permet pas l’accès direct à la population, la pose d’un diagnostic, la primo prescription, ce qui limite fortement l’intervention en soins primaires »[29]. La violente opposition des syndicats de médecins et du Conseil national de l’Ordre des médecins, lors de la discussion à l’automne 2021 du PFLFSS pour 2022, à la perspective d’une expérimentation, proposée par amendement du Gouvernement, d’accès direct des patients aux IPA avec un droit de primo-prescription (finalement adoptée à l’article 76), montre que cet horizon demeure sujet à caution ; pour l’Ordre, « Expérimenter une médecine sans médecins ne peut être la solution aux difficultés démographiques actuelles et prévisibles depuis plus d’une décennie ». La capacité des IPA à faire entrer le patient dans les premières étapes d’un parcours diagnostique, sans supervision de médecin, est au cœur de la controverse.

Il faut espérer que la conférence des parties permette aux patients et citoyens de s’emparer de ce débat, qui implique de repenser en profondeur ce que nous attendons, en termes d’accessibilité, de qualité des pratiques et de sécurité, des conditions d’entrée dans le parcours de soins.

Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) : nouvel horizon pour un service public de soins de proximité ?

Créées en 2016 par la loi de modernisation de notre système de santé portée par Marisol Touraine – qui espérait initialement pouvoir les appeler « service public territorial de santé » –, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) constituent un dispositif souple à la main des professionnels d’un territoire donné, tous secteurs d’offre confondus, qui veulent travailler ensemble pour répondre aux besoins de santé spécifiques d’un bassin de population.

Des développements apparentés visant une plus grande intégration à une échelle territoriale se développent dans d’autres systèmes de santé (Family Health Network en Ontario, Clinical Commission Group en Angleterre, Eerstelijnezone zone dans la partie flamande de la Belgique). Cette reconnaissance internationale de l’importance et de la pertinence d’organiser les soins de proximité à l’échelon territorial conforte les CPTS comme levier de cette organisation.

Les ministères sociaux publient un atlas à jour de la création de ces CPTS : à date, 282 CPTS ont été créées dans les territoires, couvrant 36% de la population, et 210 sont en passe d’être créées, pour 23% de patients supplémentaires.

Source : Ministère de la santé et de la prévention, https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante-cpts/article/l-atlas-des-cpts?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000edd7afc3ac50f661b99b9716ca573909bbf004daabd625872c133ce39c0a8e8108c35cedc514300089557a92f4819ea087de9bfb5aa4e9f3f56a0d02957e9d287d60457dee17d56f425fa60d9ec9dc78bedc256503e3bdd6

Mais qui, des citoyens et des patients, comprend ce dispositif, connaît même son existence, son fonctionnement, ses réalisations au service de la qualité des soins ? De nombreux acteurs parient pourtant sur ce dispositif – à commencer par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dont c’est la prérogative que de rassembler les parties prenantes du système de soins, y compris les patients, autour de scénarios prometteurs pour l’avenir.

Constituées à l’initiative des professionnels de santé, ces CPTS se composent de professionnels des soins du premier et/ou du second recours mais aussi hospitaliers, médico-sociaux et sociaux d’un même territoire. Leur propos est de contribuer à une meilleure coordination des parcours de santé des usagers, patients et résidents du médico-social. La CPTS se distingue des structures d’exercice coordonné du type maison et centre de santé par le fait qu’elle répond aux besoins de la population d’un territoire et non d’une patientèle attitrée.

Pour bénéficier de financements pérennes de l’assurance maladie, chaque CPTS doit conclure un contrat décliné de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI, 1er ACI CPTS paru au Journal officiel (JO) le 24 aout 2019), signé au niveau local entre les professionnels impliqués, la CPAM et l’agence régionale de santé (ARS).

Encadré CPTS : où en est-on ? Créées en 2016 par la loi de modernisation de notre système de santé, les CPTS constituent un dispositif souple à la main des professionnels qui veulent travailler ensemble pour répondre aux besoins de santé spécifiques d’un bassin de population. Un accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des CPTS a été signé le 20 juin 2019. Il définit le cadre et les grands principes des modalités de financement par l’Assurance maladie des CPTS (missions, principes et modalités d’organisation du contrat, montant du financement adapté à la montée en charge progressive des CPTS…)24. L’ordonnance du 12 mai 202125 reconnait les missions des CPTS comme des missions de service public. Les CPTS remplissent 6 missions reconnues « de service public » depuis 2019 :

Les CPTS bénéficient ainsi d’un financement conventionnel pérenne. La rémunération d’une CPTS se calcule en fonction de la taille du bassin de vie qu’elle couvre avec deux types d’enveloppe de financement : (i) une enveloppe d’amorçage avant le démarrage des missions ; (ii) une enveloppe pour chaque mission engagée, composée d’une part fixe (allouée dès le début de chaque mission pour les moyens mis en œuvre) et d’une part variable (calculée selon l’atteinte des objectifs fixés dans le contrat et des moyens développés par mission). Un avenant n°2 signé le 20 décembre 2021(26) renforce de façon significative les aides financières accordées – de l’ordre de 30 % notamment pour les missions obligatoires : accès aux soins, organisation du parcours pluriprofessionnel autour du patient, prévention et réponse aux crises sanitaires graves. L’avenant précise également la coopération entre ces communautés et le nouveau service d’accès aux soins (SAS) dans la prise en charge des soins non programmés sur un bassin de vie. Enfin, le texte prévoit des expérimentations autour des équipes de soins primaires et spécialisés. |

Reposant sur les initiatives professionnelles, conformément à leur conception initiale, et se voulant adaptées aux contextes et problématiques locales, les CPTS présentent une grande diversité en termes de taille, de populations couvertes et de réalisations selon le contexte de leur émergence et leur degré de maturité. La survenue de l’épidémie de Covid a parfois ralenti mais aussi parfois accéléré le développement des CPTS notamment quand les dynamiques collectives étaient déjà enclenchées. Pour beaucoup, la crise Covid a révélé le réel potentiel d’action vers la population que constituent les CPTS.

Comme le note le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dans son rapport de septembre 2022, qui appelle à ce que les CPTS maillent l’ensemble du territoire et « matérialisent réellement l’engagement de tous les professionnels de proximité dans la mission de service public de l’accès aux soins, l’un des enjeux principaux auquel se confrontent très vite les promoteurs de CPTS est de susciter, au-delà du cercle des promoteurs motivés, l’adhésion et l’engagement des professionnels libéraux du territoire dans des démarches collectives. Cet engagement n’est pas spontané chez de nombreux professionnels libéraux se vivant souvent en concurrence avec leurs collègues de la même profession ou d’autres professions, notamment quand ils se sont installés à l’époque où le constat d’une pléthore médicale était partagé. Cette mobilisation est rendue d’autant plus difficile que ces professionnels sur les territoires en tension se sentent débordés et ne veulent pas perdre du temps en réunions inutiles ».

Le rapport du HCAAM : mettre les parties prenantes face à leurs responsabilités ?

A la veille de la « conférence des parties prenantes », certains acteurs craignent une énième concertation dont les traductions sur le terrain resteraient faibles au regard de l’urgence d’agir. La publication toute récente du rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), dédié à la question de l’accès aux soins, devrait au contraire constituer une opportunité de faire du débat public à venir une vraie occasion de « refondation ».

Ce haut conseil, dans lequel l’ensemble des parties prenantes du système de santé sont représentées, choisit aujourd’hui de distinguer plusieurs niveaux de débat. A un horizon de court terme, il recommande sans ambages d’« optimiser le temps médical et de tirer le meilleur parti des compétences de chaque professionnel en améliorant l’organisation du travail ». Il appelle à soutenir les professionnels dans leur recherche quotidienne de solutions au service des patients, en s’appuyant sur les dispositifs décrits ici, de l’exercice coordonné jusqu’aux coopérations, pour inventer de nouvelles répartitions des tâches mieux adaptées aux besoins des patients et à la réalité de l’offre dans chaque territoire.

Mais, note le Haut Conseil, « ces mesures ne suffiront pas : la rareté de ces ressources oblige aussi à prioriser les services à rendre, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec la population ». Ce qui intéresse le Haut conseil, c’est la définition d’une « mission de service public consistant à fournir à l’ensemble de la population les services définis collectivement comme nécessaires ». Ceci suppose que le débat public à venir dans le cadre de la conférence des parties s’empare de la question : quelle qualité de service public attendons-nous en termes d’accès aux soins de proximité ?

Pour le HCAAM, les services à rendre en proximité à toute la population devraient constituer un cahier des charges pour les régulateurs et professionnels qui fournissent ou organisent ces services. Il appartient aux patients et citoyens, autant qu’au régulateur et aux professionnels du soin, de « faire réellement de cette ligne de soins de proximité le pivot du système de santé et la renforcer pour qu’elle soit capable, beaucoup plus qu’aujourd’hui, de développer des actions de prévention, de mettre en œuvre des protocoles partagés, de prendre en charge des situations complexes y compris au domicile, de faciliter l’accès aux soins (« aller vers » les plus fragiles), de coordonner les parcours dans la durée, d’associer les patients, de s’engager dans des démarches d’évaluation des pratiques, d’innover dans l’organisation des soins en utilisant de manière optimale les compétences de chaque professionnel et les outils numériques, et de constituer, pour les autres acteurs du territoire et en particulier les établissements de santé, un interlocuteur structuré avec lequel il est possible de se coordonner ». Tel est donc l’horizon de la conférence des parties : parmi ces perspectives de réorganisation en profondeur des soins de proximité, lesquelles répondent au mieux à ce que les citoyens attendent en termes de qualité des soins de proximité ?

Pour s’emparer de ces questions, le HCAAM entend diffuser la notion de « responsabilité populationnelle » des professionnels de santé à l’échelle du territoire. « Reconnaître et assumer cette mission de service collectif ou public à la population engage la nécessité de se connaître, de coopérer et formaliser un minimum de règles devant s’appliquer à tous. La formalisation et la reconnaissance de la responsabilité populationnelle des acteurs du système de soins constitue une transformation profonde pour les professionnels de santé français ».

« Service public », « responsabilité populationnelle » : à l’évidence, les débats dont nous avons besoin ne sont pas des discussions pour initiés sur des dispositifs techniques méconnus, mais un débat citoyen responsable sur la qualité des soins de proximité. Réaliser cette ambition suppose d’abord un vrai passage à l’échelle pour les dispositifs de coordination multiples et bien évalués qui ont été décrits ici : inconnus du grand public, mal connus des professionnels, décrits comme des ajustements techniques, ils doivent aujourd’hui être re-problématisés pour ce qu’ils sont : des leviers réels de transformation des pratiques et des mentalités professionnelles, indispensables à la refondation politique de l’accès aux soins. Mais au-delà, porter une réelle ambition pour les débats citoyens qui s’ouvrent suppose aussi d‘aider le public à s’emparer de perspectives qui, loin d’être des sujets techniques de régulation quantitative ou technique, concernent non pas seulement la quantité, mais aussi la qualité des soins que nous voulons trouver lorsque nous en avons besoin.

[1] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020–08/dossier_presse_demographie.pdf

[4] Cour des Comptes (2017), « La médecine libérale de spécialité : contenir la dynamique des dépenses, améliorer l’accès aux soins »

[5] https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/lutter-contre-les-deserts-medicaux/

[7] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er1140.pdf

[8] https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020–07/er1114.pdf

[9] https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/structures-de-soins/article/les-maisons-de-sante-300889

[14] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000619.pdf

[17] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[18] https://www.senat.fr/rap/r13–318/r13–3181.pdf

[19] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[20] https://www.senat.fr/rap/r13–318/r13–3181.pdf

[21] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[24] https://www.irdes.fr/Publications/Qes/Qes136.pdf

[25] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[26] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[28] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf

[29] https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021–051r-tome_1_rapport.pdf